图/电影《无问西东》海报 源自网络

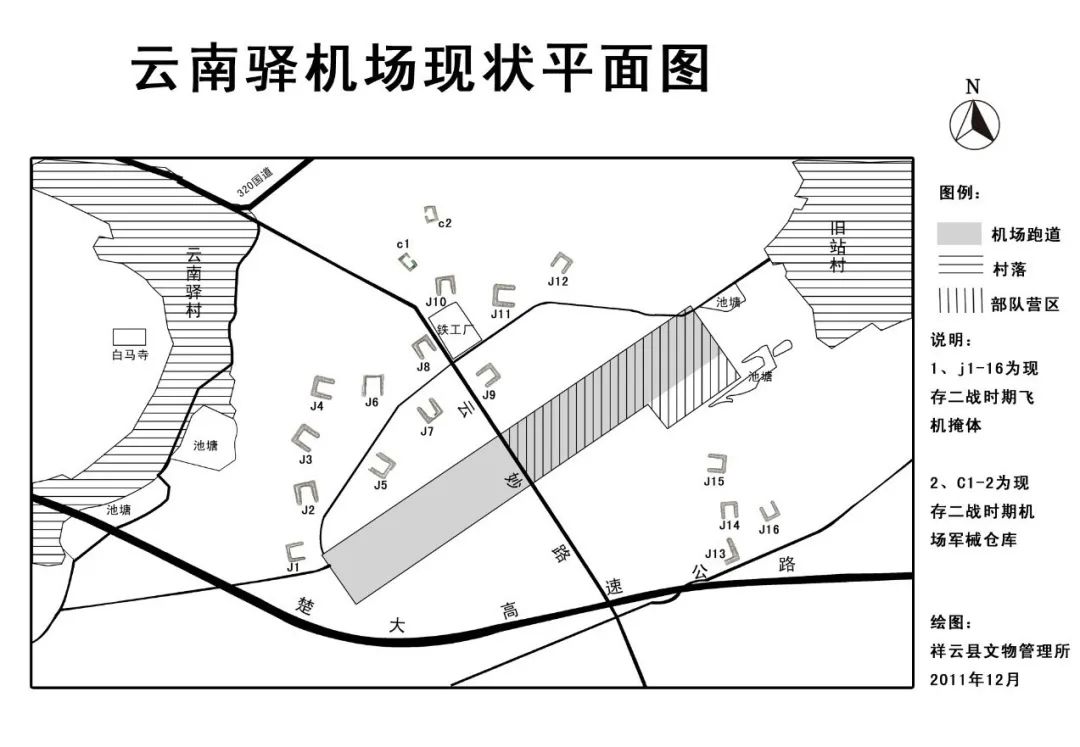

1929年,云南驿村东南面修建了云南驿机场,成为了抗战期间重要的物资中转站。现今云南驿村口还保留有当年修建机场用的石碾。

作者:李欣宇

提起云南驿,来往的游客们津津乐道其与“彩云之南”的传说,却常常遗忘了它在西南交通发展史上的特殊地位。作为茶马古道滇缅线上的重要官方驿站,“云南驿”这个古老的名字经历了从车马经行的驿站,到抗战重要物资中转站的演变,也为古代中央政府对西南地区治理逐步深入的过程提供了丰富而独特的见证。今天,依靠驿站而形成的“云南驿村”虽不复往日繁华,却仍然保留了建筑特色鲜明的古民居建筑群。历史上远方来客的脚步声、战争时机器的轰鸣声,仿佛仍然回响在这座村庄里。

“云南之名”与云南驿

有关“云南”一名的来历,目前人们最普遍认可的就是“彩云南现”一说。支持这一说法的最早文献是元郭松年的《大理行记》,其中提到“云南州旧名镜州。州居云之南,因改其名”。到了明代,彩云南现的说法得到了更加广泛的发展与传播。景泰《云南图经志书》中解释“常有彩云现州之南,故名云南”。在后世的《滇志》、《读史方舆纪要》、《云南通志》等重要的方志、著述中也均引用了“彩云南现”的说法。

实际上,比起“彩云南现”,更加有史实依据、出现最早的“云南”之名实为西汉元封二年(公元前109年)设置的云南县。《汉书·地理志》中记载:西汉在滇国故地置益州郡,设24县,其中“云南”便是其中一县。县境大致包括了今祥云、弥渡二县以及宾川、凤仪的一部分。之后蜀汉分云南郡,“云南”由县名变为了郡名,其指代范围也得到拓展,基本涵盖了滇西北的大部分地区。

唐开元二十六年(738年),南诏接受唐朝册封,皮逻阁被封为“云南王”,可见在当时的封建统治者眼中,南诏政权统治的区域即为云南地。这也是政治上云南第一次接近我们今天所指代的区域。而元初在西南地区设立的“云南等处行中书省”是云南首次正式作为省级行政区出现。明代在此基础上设立云南承宣布政使司,管辖范围为今云南省大部分区域及境外缅甸的一部分。到了清代,在继承明朝的基础上又对辖区有所调整,才逐渐拓展为我们今天所说的云南。

今天的大理祥云地区,正是最早的汉代“云南县”故地,但因省县同名,原来的“云南县”于1918年改名祥云,自此,“云南”成为了云南省的专称。幸运的是,云南县名虽然从行政版图上消失,但历史上在此所设的驿站名称,却一直在各朝代的驿传体系中保留了下来。并且这一称呼一直辗转流传至今,成为了今天祥云县的一处地名——云南驿村,而它也成为祥云县唯一保留“云南之名”的地点。

图/始建于明代的关圣殿 摄影 李欣宇

虽然这座被称为“云南驿”的村落形成于明初的军屯移民,但“云南驿”作为官方驿站名称的历史,却远比村落本身的历史更加久远。下文我们将分别从古代、近代、现代三个时间维度,带大家来了解“云南驿”的前世今生。

古代云南驿:茶马古道滇缅线上的重要官方驿站

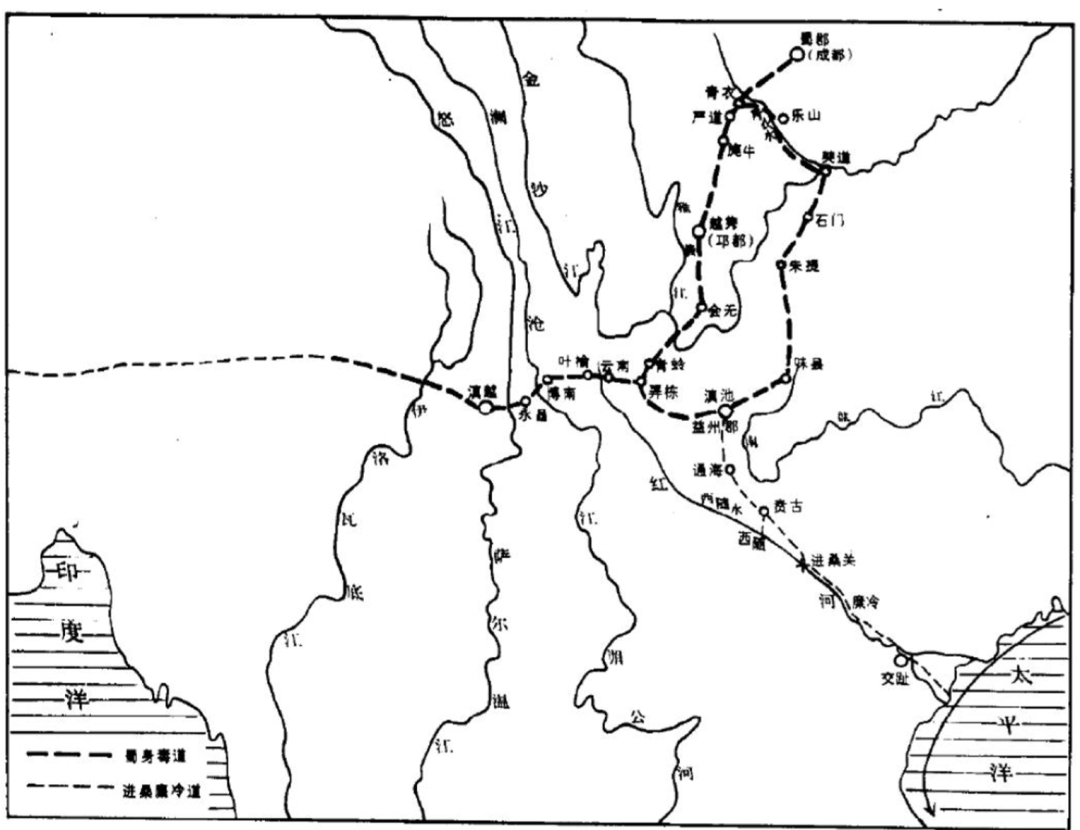

秦汉时期,中央政权对西南地区的经略主要以“通道”、“置吏”为主,秦开辟五尺道[1],汉开辟灵关道、博南道,逐步打通了中原与西南地区的交通联系。这两条古道在今大理祥云县境内相汇,后称为博南道或永昌道[2],是历代中国内地和西南边疆联系、继而与东亚与东南亚的交往通道。

图/先秦至汉晋时期云南对外交通示意图 来源:《云南对外交通史》

南诏政权建立时期,云南地区形成了以首都阳苴咩城为中心,与大唐及周边其他国家四通八达的交通网络。这一时期,驿传制度也初步形成。其中,云南驿作为拓东(昆明)至阳苴咩(大理)中所经驿站,在樊绰《云南志》和贾眈《新唐书》中均有记载出现。

南宋时期的《云南买马记》中写到杨佐从四川进入云南买马,“至云南驿,见驿前有里候,题:‘东至戎州,西至身毒国,东南至交趾,东北至成都,北至大雪山,南至海上’”,这也能够从侧面证明当时云南驿重要的交通地位。

到了元代,云南地区设立了云南行省,西南地区被正式纳入了官方治理体系。这一时期,政治中心由原来的大理迁至中庆(昆明),形成了以中庆为中心的驿路体系,从而奠定了元明清三代云南交通发展的格局。遍及全国的站赤制度[3]也在这一时期设立,其中昆明至大理沿途设置的“云南站”站赤,就是在南诏时期“云南驿”基础上发展而来。可惜的是,上述时期的“云南驿”仅有文献记载,尚无文物建筑或遗址留存,因此也无法知晓其准确位置[4]。

时间来到明代,洪武十四年,朱元璋遣傅友德、蓝玉、沐英率军平滇,随后在云南地区开展了大规模的“移民实滇”。这是云南历史上规模最大、人数最多的一次内地汉民向边疆地区的迁徙。当时入滇的汉族移民多数都集中在交通沿线的坝子,形成以汉族为主大片聚居的区域[5]。我们今天所看到的云南驿村,正是这一时期依托驿站军堡发展而成。这一点,从村内世居的钱、李两姓族谱中先祖追随沐英镇守云南屯垦戍边的记载中可以证明。

沿着前代形成的交通体系,明代在西南地区形成了四通八达、驿站铺舍遍布的驿路网络。数条道路汇聚在此,促进了沿线村落、城镇的发展,也带动了云南与周边国家、藏区、内地的文化交往。可惜的是,除云南驿、普棚驿、弥只铺[6]等个别驿铺还保留有部分马店、古驿道外,今天的大多数驿铺仅有地名留存。

图/云南驿周边地区明代驿传体系示意图 制图:李欣宇

对照《云南县志》、《新篆云南通志》中所列的明代驿、铺名单,将云南驿及周边地区的主要驿路和驿站名称进行了标注,可以清晰地还原明代驿传制度每六十里设一驿,每两驿之间设铺加以连接的驿传体系格局。

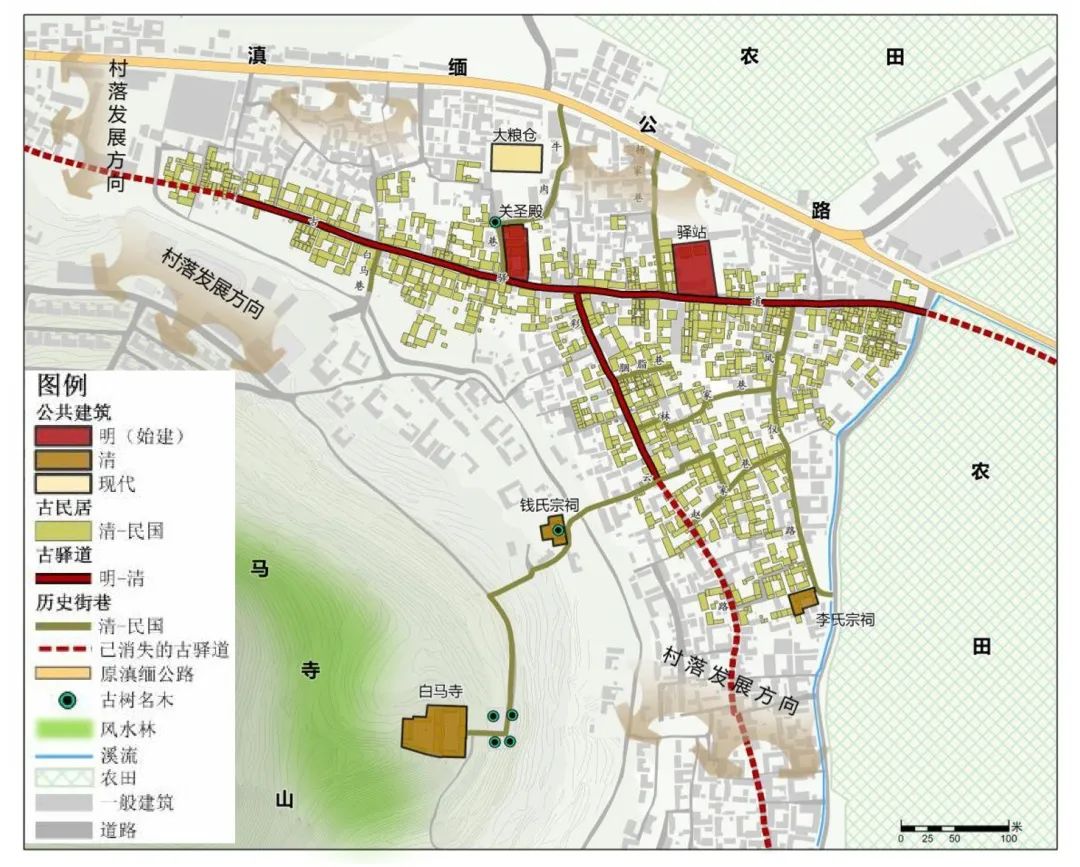

清代,云南省置驿八十五处,所设位置大都与前代相同。云南驿在清代被称作“小云南堡”。清咸同年间,因平叛回民起义军,这里发生过多次战争,很多建筑均毁于战乱。至清末,随着民间大规模的马帮贸易的兴起,“小云南堡”沿古驿道两侧快速发展,并逐渐向西南的白马寺山脚下延伸,逐渐形成了我们今天所看到的云南驿村落格局。

图/云南驿村落格局发展示意图 绘制:刘娜奇

近代云南驿:“滇缅公路”与“驼峰航线”上的物资中转站

19世纪末20世纪初,云南蒙自、河口、思茅、腾越、昆明等海关先后开关,云南驿所在驿路依托元明清驿道,成为了民国时期滇缅贸易最重要、时间最长、影响最广的马帮运输通道之一。处在这一通道关键节点上的云南驿,也开起了马店、客栈、商铺,供来往马帮歇脚易物,今天古驿道上的很多古建筑,都是在清末民国这一时期修建起来的。

图/云南驿的大马店 摄影:周伟

马帮的繁荣喧嚣并未持续太久,1935年昆明至下关公路通车,这就是后来在抗战中被誉为“抗战生命线”的滇缅公路的前身。1938年滇缅公路全面建成后,承担了抗战物资输送的重要补给功能。该路由云南驿村北穿过,使得原来的古驿道变为了村落内部的一条街道,村落的对外交通方式发生了改变,村落的发展不再以古驿道为核心。建国后320国道和楚大高速的开通,使村落北侧沿国道、南侧沿彩云路向南继续发展,逐步形成了现有规模。不过也得幸于此,磨得光滑如镜、满是马蹄印的古道得以完整保留下来。

图/云南驿磨得发光的引马石 摄影:周伟

1929年,国民政府在云南驿村东南面修建了云南驿机场。随着抗战爆发,机场进行扩建,变为了军事基地。1942年5月,滇缅公路被日军切断后,飞虎队驻守云南驿机场,这里成为了中美开辟的空中通道“驼峰航线”中的一个重要中转站。云南驿村建立起了红十字医院、航校,甚至纽约酒吧、华美西餐厅等设施。同时,周边大批的民众也参与到了机场的建设中,为支持抗战做出了巨大的贡献。

现如今云南驿村东侧还留存有十余个机窝遗址。村内的岑公祠和钱家大院,也曾经作为过机场航校的教室与宿舍使用。云南驿也因此成为了抗日战争的独特见证与进行反战和爱国主义教育的重要基地。

图/现今云南驿村口还保留有当年修建机场的石碾 摄影:李欣宇

图/云南驿机场机窝现状 摄影:李欣宇

图/云南驿机场平面图 来源:祥云县文物管理所提供

现代云南驿:保存完整的商贸型传统聚落

云南驿村现存的古建筑群主要由当地钱、李二姓为主的汉族移民所建,不仅包括了钱家大院、李家大院等典型民居建筑,也包括了大马店、客栈、商铺等沿街商贸类建筑;以及驿站、关圣殿、白马寺、钱氏宗祠、李氏宗祠等公共建筑,村内还留存有长约1000米的古驿道。直至今天,村落仍然保持了沿古道两侧发展的聚落形态。2013年,云南驿古建筑群被列为第七批全国重点文物保护单位,同时也是国保单位茶马古道云南段的重要组成。

图/云南驿村古驿道 摄影:李欣宇

因商贸、接待等功能的融入,云南驿村的古建筑群呈现出与大理地区传统合院式民居相似却又不同的格局和面貌。由于马店与商铺多为村落居民开设,因此他们通常会以传统的三坊一照壁和四合五天井形式来建造马店和商铺,或在民居的基础上增加马店和商铺的功能,使民居的居家功能与马店、商铺经营功能融为一体,整体上呈现出“前店后宅”、“民居马店”的形式。此外,沿古驿道的商铺门面多采用了“一门一窗一铺台”的形式,形成沿街建筑立面错落有致、比例尺度适宜的街道景观。

近年来,云南驿村由于大量村民外出打工,村落呈现空心化趋势,人口减少和社会经济的转型使得传统的小农经济运转能力下降,村落整体呈现衰落势态。与此同时,在文旅融合的趋势下,云南驿保存完整的古建筑群和深厚的历史文化也吸引了外来投资者的目光。如何从云南驿的价值出发,保护利用好这一珍贵的文化遗产,积极探索适宜其发展的保护利用模式,复苏村落活力,推动祥云县经济文化的可持续发展,已成为云南驿当下面临的重要议题。

图/李氏宗祠内的祭祖活动 摄影:周伟

小结

透过云南驿的历史发展脉络,可以看到中央政府通过开辟驿路、设置军事设施、完善驿传制度等方式对云南治理不断深入的过程。正是因为云南驿地理区位的先天条件,使得它成为历代沟通滇西与昆明,继而联系内地与缅、印等国的交通干道上的一处重要官方驿站,并因此而形成建筑特色鲜明的古民居建筑群。直到近代,它重要的交通地位依旧凸显,并且从陆路交通上升到航空领域,承担了抗战物资输送和转运的功能,成为了抗战史中的光辉见证。

如今,大马店已失去了往日的喧嚣与繁华,曾经的驿馆也已改建为了云南驿小学,残旧的关圣殿已很少有人知晓其来历,村东田野里曾经的云南驿机场机窝也已被荒草所掩盖。提起云南驿,来往的游客除了津津乐道于其“彩云之南”的传说,似乎并没能充分了解到其价值所在。因此,在探讨总结云南驿价值的同时,我们更希望通过有针对性的保护与利用策略,深入挖掘岑公祠、大马店、关圣殿、云南驿机场旧址、钱氏宗祠等文物所反映出的云南驿的不同价值特色,通过设置云南之源、马帮驿路、军屯文化、抗战风云等展示主题,体现不同主题与文物点在空间位置、线路组织、历史源流、文化承载等方面的关联状态,形成对文物价值层次丰富的解读,将云南驿的多元文化完整全面地呈现给公众。

注释:

[1] 秦始皇统一全国后,为加强中原地区与西南各族间的联系而开筑的一条从蜀地通往云贵高原的重要道路。因路宽五尺,所以称为“五尺道”。

[2]在茶马古道课题相关研究中,将五尺道、灵关道分别划分为川滇东线、川滇西线;将博南道划分为滇缅线。

[3]站赤,“驿传”的蒙文译名,为元代的驿传制度 。《元史·兵志》:“元制,站赤者,驿传之译名也。盖以通达边情,布宣号令,古人所谓置邮而传命,未有重于此者焉。”

[4]通常来说,驿站的选址,往往与其所在城镇位置关系紧密。在2019年开展的云南城遗址调勘工作中,考古工作人员初步确定了云南驿镇旧站村出土瓦片与文献所载蜀汉时期的“云南郡城”具有考古学意义上的吻合性与重叠性。而旧站村距离今天的云南驿村仅有4公里距离,可推测早期的云南驿位置应与今天的云南驿村非常接近。

[5]《明太祖实录》中记载:“洪武十六年(1383) 五月,督兵往云南品甸缮城池,立屯堡,置邮传,自永宁至大理每六十里设一堡,置军屯田兼令往来递送以代驿传。”

[6]弥只铺,又称文盛街,现为国保单位茶马古道云南段的组成部分之一。

项目介绍:

北京国文琰文化遗产保护有限公司综合三所于2016年9月起开始茶马古道的研究与保护工作,先后承担了《云贵川茶马古道管理现状和保护对策研究》、《茶马古道云南段总体规划》、《茶马古道——文盛街文物保护规划》、《云南驿文物保护规划》等一系列工作。云南驿古建筑群是第七批全国重点文物保护单位,同时也是茶马古道云南段上的重要节点之一。编制《云南驿古建筑群文物保护规划》,是在茶马古道研究、省域总体规划宏观层面的基础上,对于保护策略在微观层面实施的一次探索与实践。

参考文献:

1.樊绰.《蛮书》[M]. 唐

2.鄂尔泰.《云南通志》[M]. 清

3.龙云主修.周钟岳、赵式铭等编纂.《新纂云南通志》[M].1949年由卢汉铅印刊行

4.方国瑜.《方国瑜文集》第三辑《明代在云南的军屯制度与汉族移民》[M].云南教育出版社.2003年

5.陆韧. 《云南对外交通史》[M]. 云南民族出版社.1997年

6.《云南省志·地理志》. 云南省地方志编撰委员会

李欣宇

北京国文琰文化遗产保护中心综合三所 项目负责人

北方工业大学建筑设计及理论硕士

*本期编辑胡玥、顾芸培,排版顾芸培。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【遗产撷英】马帮铜铃响,战火硝烟浓——以交通驿路发展为线索认知云南驿

规划问道

规划问道