陈宏胜,东南大学建筑学院副教授、硕士生导师。

王兴平,东南大学建筑学院教授、博士生导师,中国城市规划学会城市规划历史与理论学术委员会副秘书长。

刘 晔,中山大学地理科学与规划学院、广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室教授、博士生导师。

石 钰,东南大学建筑学院博士研究生。

李志刚,武汉大学城市设计学院教授、博士生导师、院长,中国城市规划学会理事,本文通讯作者。

* 国家自然科学基金项目(51908114);中央高校基本科研业务费项目;高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室开放课题资助。

提升民众的福祉是我国城乡规划的重要目标,但以往的城市规划和建设多以经济增速、城镇化率、人口规模等作为主要的衡量指标,而较少关注居民安全、健康、幸福、满意等关乎居民切身体验的“软指标”。人们的福祉是中国经济增长和城镇化进程的落脚点,也是评价其科学性与合理性的重要依据。因此,深入探究居民福祉与当前城镇化进程的关系,对推进城镇化高质量发展、转变传统发展模式具有重要的意义。《城镇化与居民主观福祉关系研究——兼论对城乡规划的检视与启示》一文构建了居民主观福祉指标,对城镇化水平、经济发展水平、城市规模与居民福祉的关系展开分析,探讨不同城镇化水平下居民福祉的差异,试图理清当前城镇化的实际效果和潜在问题,并借此对中国城乡规划模式所存在的问题及改进方向进行探讨。

近40年来中国经历了举世瞩目的快速城镇化进程,城镇化率从1980年的19.39%到2019年突破60%,城乡发展格局发生了深刻的转变,城镇化也成为中国经济快速增长的重要动力。然而,在快速城镇化过程中,人居环境质量下降明显,粗放的发展模式加剧社会矛盾和环境问题,也损害到居民福祉的持续提升。1980年代中国城镇化进程复归正轨,在计划经济时期建立的工业基础上,顺应全球化潮流,快速补足产业短板,持续推进经济社会改革,成功实现了全体居民福祉的大幅提升。特别是在居民客观福祉上,居民人均预期寿命、城乡医疗卫生覆盖率、家庭物质生活条件、居民受教育水平等均发生了很大的改善,但也出现了阶层收入差距不断拉大等社会分异现象。

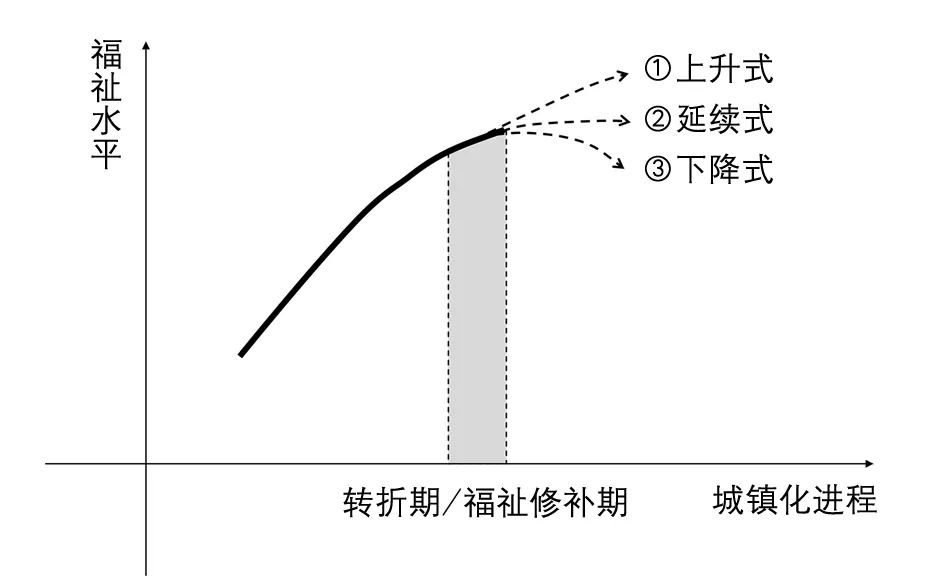

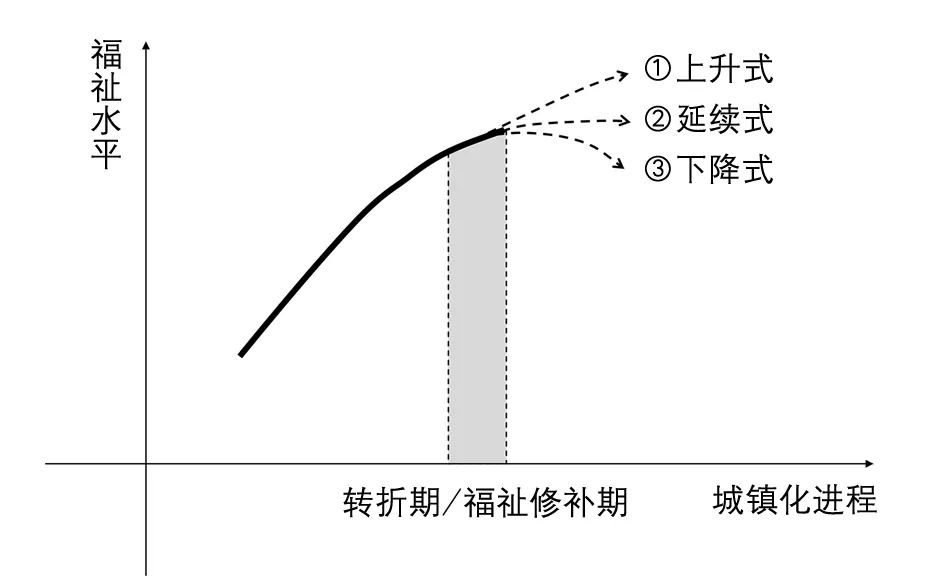

本文发现,城镇化率与居民主观福祉呈现“倒U型”的曲线拟合关系,即随着城镇化率的提升,居民的主观福祉水平将相应提高,但达到一定水平后,城镇化率继续提升而居民主观福祉水平却逐渐下降。本文认为,城镇化对居民主观福祉的负效应,一方面与中国的城镇化模式相关;另一方面也反映出经历快速城镇化进程后,城市所存在的社会问题被进一步凸显,大量城市问题很可能被“发展速度”所掩盖而未能在快速城镇化进程中解决。本文进一步提出了“福祉修补期”的概念(图1),认为在城镇化进程对居民福祉产生以负效应为主的影响前,存在一段可改进城镇化模式的“窗口期”。

▲ 图1 | 城镇化进程中的福祉转折

本文认为,过快的城镇化水平的提升存在“量”滞后于“质”的问题(如公共服务设施供给不足、社会保障不完善等),但是城镇化速度放缓又可能导致遗留社会问题的凸显,甚至可能诱发新的社会问题。需要警惕的是,发展速度下降很可能弱化地方政府和社会解决社会问题的能力,使社会矛盾更为尖锐。此外,在地方层面不同类型城市所能达到的最优城镇化率是不同的,有必要在全国层面构建最优的城镇化空间结构,在福祉转折期阶段系统性提升城镇化模式和发展质量,从根本上扭转未来福祉减损局面的发生。

进入新时代,国际国内发展环境发生了急剧的变化,中国的城镇化与城乡规划均面临深度的转型。面向越发不稳定的发展环境,城乡规划仍将在促进中国经济社会高质量发展上不断作为、持续有为!

(新华社记者 李然 摄)

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城镇化与居民主观福祉关系研究——兼论对城乡规划的检视与启示

规划问道

规划问道