李 颖 中山大学地理科学与规划学院硕士研究生,中国区域协调发展与乡村建设研究院

陈婷婷 中山大学地理科学与规划学院副教授,中国区域协调发展与乡村建设研究院

李 郇 中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院院长,中山大学地理科学与规划学院教授、博导

许伟攀 中山大学地理科学与规划学院博士生,中国区域协调发展与乡村建设研究院

郎 嵬 中山大学地理科学与规划学院副教授,中国区域协调发展与乡村建设研究院

原文刊载:李颖,陈婷婷,李郇,许伟攀,郎嵬.基于手机信令的跨界地区职住中心识别及其模式——以广佛地区为例[J]. 热带地理,2020,40(02):206-216.

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

摘 要:利用手机信令数据,以广佛地区为例,采用洛伦茨方法识别广州和佛山的职住中心,进而分析了广佛跨界地区居民 职住模式的时空特征和影响因素。结果发现:

1)广州市居民职住空间呈现就业单中心和居住郊区化特征,职住空间错位明显;佛山市居民职住空间则呈现大分散、小集聚的特征。

2)同城化下职住空间呈现新态势,以金沙洲、芳村—桂城为主的跨界地区已形成连绵的、高强度通勤区域。

3)5个跨界地区职住空间模式不同,其主要原因有:交通枢纽型的花都空港地区和新客站地区因其空港经济和高铁经济的功能,影响着两地的劳动力和资本要素流动,带动周边产业发展;居住型的金沙洲和芳村—桂城地区承接了两市中心城区的居住外溢;产业型的五沙地区发挥区位优势形成跨界产业园,吸纳周边人口就业。可见,不同类型的跨界地区的发展都有利于缝合广佛两市空间断裂带,加速城市空间的契合。

关键词:跨界地区;职住空间关系;手机信令;广佛地区

随着城市化提高,城市间联系越来越紧密。为突破“行政区经济”,政府从单纯依赖行政区划的调整转向通过区域一体化来促进区域协调发展(李郇 等,2016)。作为呼应这一诉求的新区域发展理念,同城化成为新一轮区域规划实践的热点(魏宗财 等,2014)。继“深港同城化”后,国内一体化规划不断涌现,广佛地区是最早推动和步伐最快的地区之一,且经历了一个不断深化的过程,在我国同城化地区中具有极其显著的典型意义(李凤珍 等,2016)。

在同城化建设过程中,跨界地区通常是同城化发展的起点和重点地区,也是推动同城化发展的关键动力(段德罡 等,2012)。2009年广州市和佛山市政府签署了《广佛同城化建设城市规划合作协议》(下称《协议》),将五沙、新客站周边地区、芳村—桂城、金沙洲和花都空港5个地区作为广佛同城重点先行区域,开展交界地区的整合规划(李开平等,2010)。十年来广佛同城化在交通互联、产业协作与科技创新、 区域协同、公共服务、社会与环境治理和文化互融方面不断深入(《广佛同城发展报告(2019)》)。居民的 居住、就业、休闲购物等功能发生在不同城市间(王德 等,2009),“双城生活”“异地置业”已成为新常态。据百度慧眼大数据统计,2018年7月广佛肇清都市圈内居住的3 367.64万人中,有74.41万人居住或工 作跨越了城市边界(https://mp.weixin.qq.com/s/PhP0vTIP4zi9LezH5z2h6A)。而广佛“候鸟”规模遥遥领先,数量高达45万人。在同城化下,广佛两地的职住空间与通勤行为呈现何种模式?特别是边界地区,呈现出怎样的空间交互行为?这些问题值得深入探讨。

居住和就业空间作为城市空间结构重要的组成元素,备受城市地理学、城市社会学和城市经济学的广泛关注。关于职住关系的讨论,最早起源于19世纪末Howard对“田园城市”的设想, 认为就业和居住空间的距离应该在可步行的范围之内(Howard E,1946)。20世纪后半叶,许多新城建设出现就业和居住空间不匹配问题,并引发了交通拥堵和空气污染等城市问题,这进一步引起了学者们的关注。Kain提出空间错位 假说,认为空间不匹配是导致黑人高失业率的原因(Kain, 1968)。还有学者从劳动力供给和劳动力需求2 个角度分析了职住空间错位的潜在机制(Gobillon, 2007)。Giuliano认为城市职住空间格局的形成是就业人员综合考虑租金、交通便利、基础资源配置等效用最大化的结果(Giuliano,1991a)。国内学者们对于职住关系的研究集中在职住平衡、就业中心腹地范围、职住空间模式、居民出行行为等方面(顾翠红,2008;刘志林 等,2011;张济婷 等,2018)。

新时期下,城市-区域已成为参与全球竞争的重要空间单元,跨区域通勤进一步重塑了城市-区域的空间形态和功能。针对跨城通勤空间格局,吴康等(2013)通过问卷调查京津城际高铁出行情况,分析了跨城流动空间,结果表明高铁对旅游、购物的促进作用比通勤强,高铁跨城流动空间具备一定的精英空间特征。钮心毅等(2018)利用手机信令数据分别度量了上海中心城区、上海市域与周边城市的通勤联系,结果表明跨城通勤者职住地集聚在市域边界附近,并且上海和苏州还存在明显的“中心至中心”的职住空间关系特征。在跨城通勤模式选择因素方面,Mahmoud等(2015)利用加拿大大多伦多和汉密尔顿地区的跨地区通勤者数据,通过RP-SP联合模型探讨了可能影响人们选择跨区域通勤方式的因素,研究表明便捷的交通方式和高效的换乘,将吸引更多的通勤者从小汽车模式转向公交模式。解利剑等(2010)以广州城际通勤者调查数据为基础,表明交通设施决定通勤方式和通勤时间,在社会经济方面(家庭结构、职位、收入)和政策方面也会影响城际通勤。

近年来,随着信息技术(ICT)的快速发展,采集大规模、长时间序列的人群移动定位大数据,如百度热力图、公交刷卡数据、手机信令数据)变得容易,这为城市就业-居住空间关系研究提供了更为精细的数据基础(曹瑞 等,2016;刘耀林,2019;史新宇,2016;谭欣,2016;许园园 等,2017)。其中,手机信令数据每个基站单元覆盖范围约2.5 hm2,可以避免因空间单元过大造成与实际就业中心范围不符的情况(丁亮 等,2016),在职住空间关系的研究中越来越凸显优势(张天然,2016)。

然而,已有关于职住空间的研究大多是针对单个城市,对同城化地区,特别是边界地区的居民职住空 间关系和格局未给予足够重视。基于此,本文利用手机信令数据,拟采用洛伦茨方法挖掘广佛地区居民职 住空间格局,并深入探讨跨界地区的居民通勤行为的时空特征,总结跨界地区职住空间模式。以期为推动 区域协调发展提供一定的参考,也为跨界地区的未来发展和建设提供指导意见。

1 研究数据与方法

1.1 数据来源

采用2017-05-08—21连续14d的广佛地区联通手机信令数据。该数据将广佛划分成500m×500m的格网,每间隔0.5 h统计网格间的通行人数。为了分析广佛两地居民职住特征,剔除了网格内部通行数据,得到日均达800万条OD(起讫点)记录。从数据信息来看,手机信令数据相较于传统数据和公交刷卡、灯光等其他大数据,可以更完整地反映个体的时空特征,是研究居民活动和出行模式的理想数据源(邹戴晓 等,2018)。

1.2 研究方法

1.2.1 区分职住地

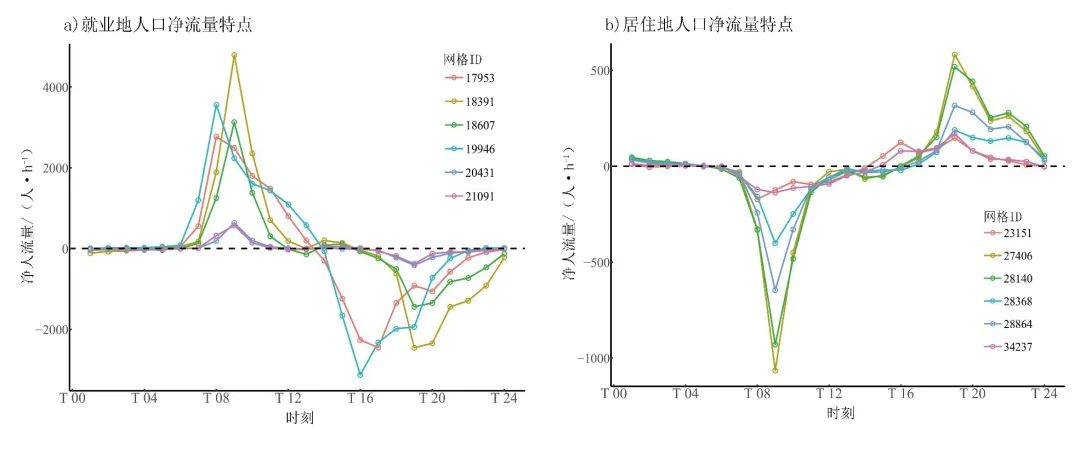

职住地区是指在工作日具有稳定人流进出的地区,故在区分职住地区时将广州南站、广州站、广州东站、琶洲等人流不稳定的地区剔除。对于稳定地区,为了得到职住地一般性特征,将10 个工作日的人口流动情况平均化成一天的OD数据。结果发现,各网格每小时的净人流量呈现出2种特点:

第一种(图1-a),约从T 06:00—14:00,人口流入量>人口流出量;T 14:00—00:00,人口流出量>人口流入量。

第二种(图1-b),约从T 06:00—15:00,人口流出量>人口流入量,T 15:00—04:00,人口流入量>人口流出量。

结合实际情况,第一种更接近就业地区的人口流动特点,上班高峰在T 06:00—10:00, 第二种更接近居住地区的人口流动特点。因此将T 06:00—10:00 内净人口流入量>0(人口流入量>人口流出量)的地区定义为就业地区,将净人口流入量<0(人口流出量>人口流入量)的地区定义为居住地区。

图1 两种网格内各小时人口净流量变化(a.就业地;b.居住地)

Fig.1 The Change in net population flow by hour in two types of grids (a.employment area; b.residential area)

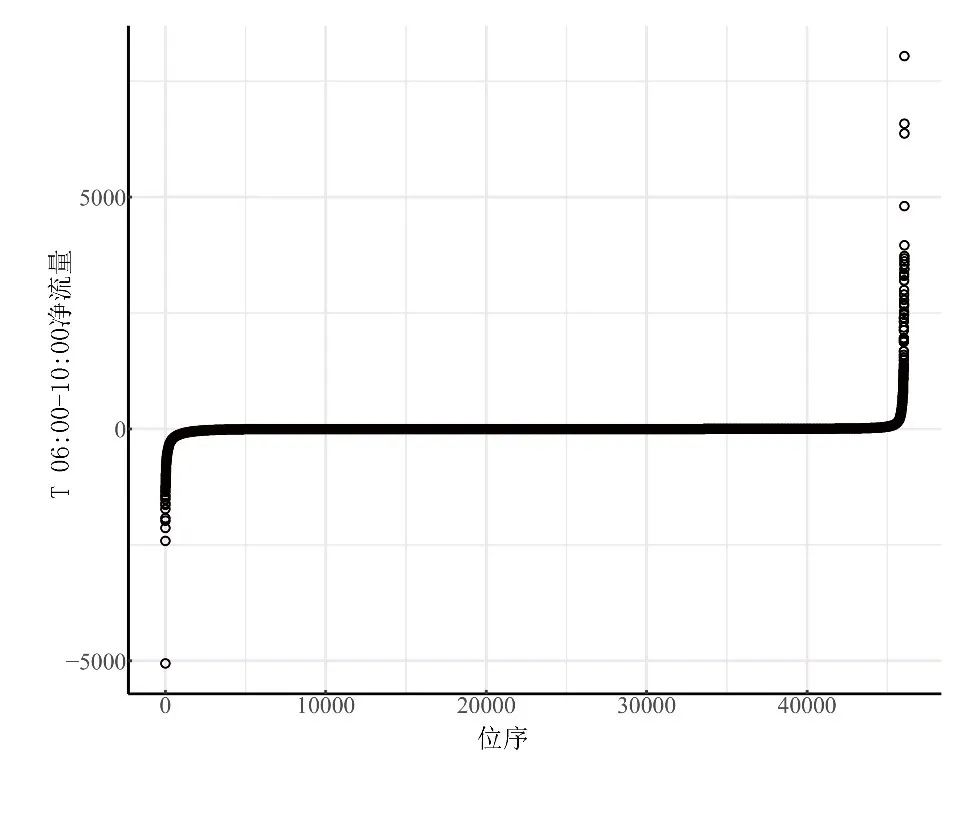

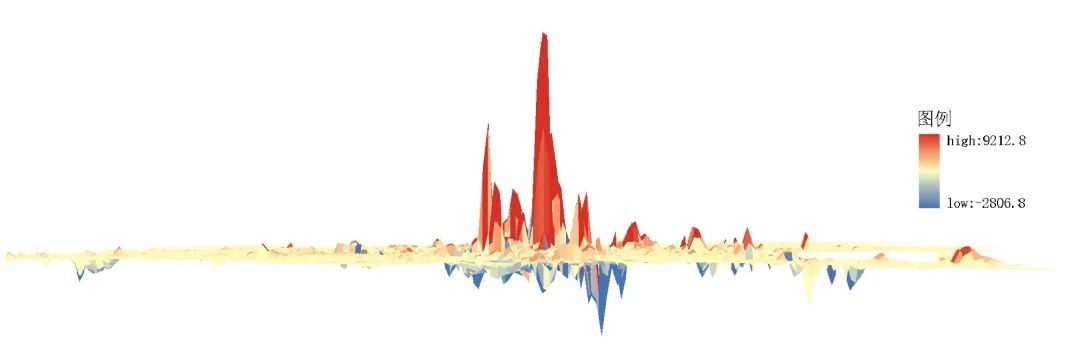

城市中心指的是与周边地区相比,具有较高经济密度、人口或就业的社会经济活动集聚区(罗庆 等,2019)。从T 06:00—10:00人口净流量的位序分布看(图2),大部分网格净流量在数值0附近,表现出职住均衡的特征。同时,最高值和最低值处非常集中于少数网格,这表明城市内部空间单元网格的吸引力和影响力存在不均衡性,职住空间高度集聚(图3)。

图2 T 06:00—10:00人口净流量的位序分布

Fig.2 The rank-size distribution of net population flows

图3 T 06:00—10:00人口净流量分布(3维)

Fig.3 The net population flow 3D distribution (6:00 -10:00am)

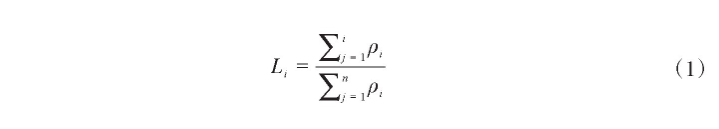

1.2.2 基于洛伦茨曲线的职住中心识别方法

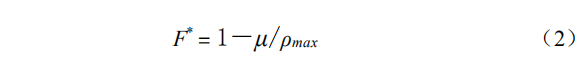

门槛法是应用最为广泛且易操作的一种城市中心识别方法。然而不少研究大都根据经验,如取前10%或前5%(Giuliano et al., 1991b)对阈值提前设定,忽视了城市间要素分布的异质性,不具有通用性。为了表征城市活动的差异性,有必要分离出占主导地位的区域。Louail和Barthelemy等(Louail et al., 2014)以洛伦茨曲线为基础,引入了更严格的内生阈值法来识别城 市中心(LouBar方法)。首先将密度分布递增排序ρ1<ρ2<ρ3<ρ4<…<ρn,然后以网格数目累积百分比F=i/n作为横坐标,网格密度累积百分比Li作为纵坐标,绘制城市人口密度分布的洛伦茨曲线。如果网格密 度绝对均匀,洛伦茨曲线将是从(0,0)到(1,1)的对角线,而一般情况下是一个曲率或强或弱的外凸曲线。

式中,ρi为第i个网格密度,Li为网格密度累积百分比。可以推测,洛伦茨曲线曲率越大,不平等的程度越大,城市中心的热点数量越少。因此,可以将城市中心的热点数量与洛伦兹曲线F=1处(ρmax:密度最大值)的斜率联系起来,得到城市中心的累积百分比阈值F*(图4)。F*越大,城市中心的热点数量越少。相邻就业热点簇团经过聚合后便可得到就业中心。

图4 基于洛伦茨曲线识别城市中心阈值的示意图

(根据(Louail et al., 2014)改绘)

Fig.4 A schematic diagram of the threshold value of city center based on Louail curve

2 广佛地区职住空间格局

2.1 广佛职住中心识别

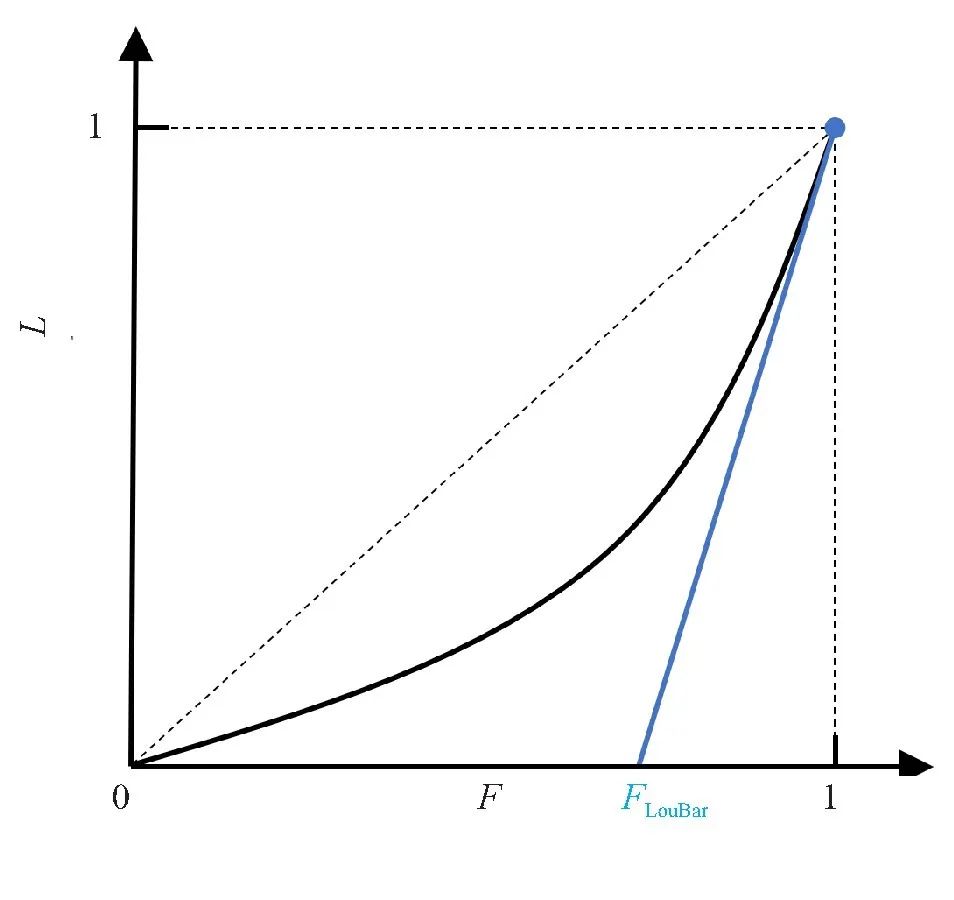

基于上述LouBar方法,分别确定了广州市和佛山市职住中心的阈值,并识别出热点格网。如表1所示,广州市就业和居住热点的阈值都比佛山市高,热点网格数量比佛山市少。这表明广州市网格密度分布更不均衡,职住功能高度集聚于少数几个地区,而佛山市分布更为分散。

表1 广佛职住地域热点识别统计

Tab.1 The statistic of employment and residence hot spots in Guangzhou and Foshan

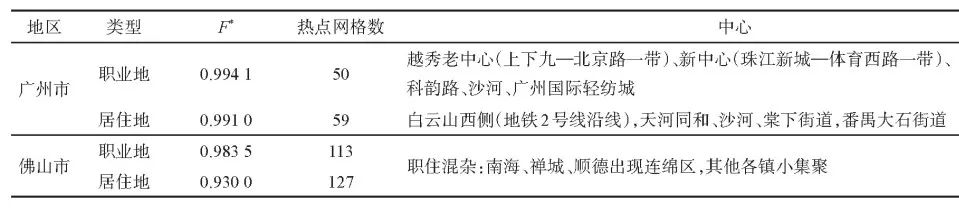

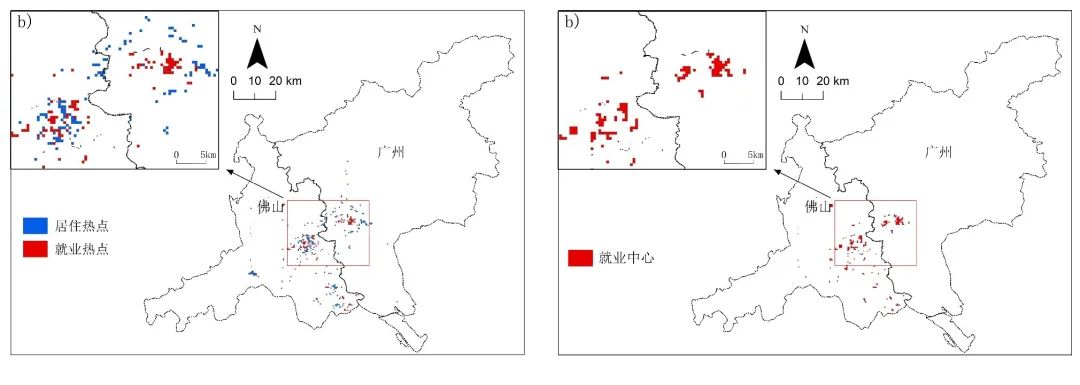

广佛两地呈现出2种截然不同的职住空间格局(图5)。广州市呈现就业单中心和居住郊区化特征,职住空间错位明显。就业热点主要集中在中心城区,并形成了连片的就业聚集地。旧城区就业空间发展成熟,天河区珠江新城—体育西路一带作为广州市新核,发展迅速,显现出巨大的吸引力,甚至超过了上下九—北京路一带的老中心。居住地分布在就业中心外围,郊区化现象明显,且大多沿地铁线分布(2号线、8 号线、5号线)。与广州市相比,佛山市职住热点混杂交错,整体呈现出大分散小集聚的特征。佛山市大部分职住中心分布在南海、禅城、顺德3区,呈现连绵分布的特点,少部分点状分散在其他镇街。佛山市的职住空间可以概括为3种类型:

1)区级/街道金融中心+成熟居民小区:如南海祖庙、桂城、石湾街道、顺德大良街道。

2)产销模式的集群工业园区/高新技术开发区+配套服务逐步完善的新生活区:如禅城南庄镇作为建陶专业镇,形成了以陶瓷装备制造、高端智能产品生产、研发、信息、商贸物流在内的完整陶瓷生产销售产业链,带动了周边大量人口就业,同时也吸引了保利、万科等房地产进驻。

3)农村工业园+农村居民点:这些地区基础条件弱,居住、工业用地混杂,有的还保留着农地。这是以乡镇经济为基础而快速发展 起来的佛山市农村的常见景象。

图5 广佛职住热点(a)和就业中心(b)分布

Fig.5 Distribution of employment and residence hotspots(a) and employment centers(b)

2.2 广佛就业中心的腹地分析

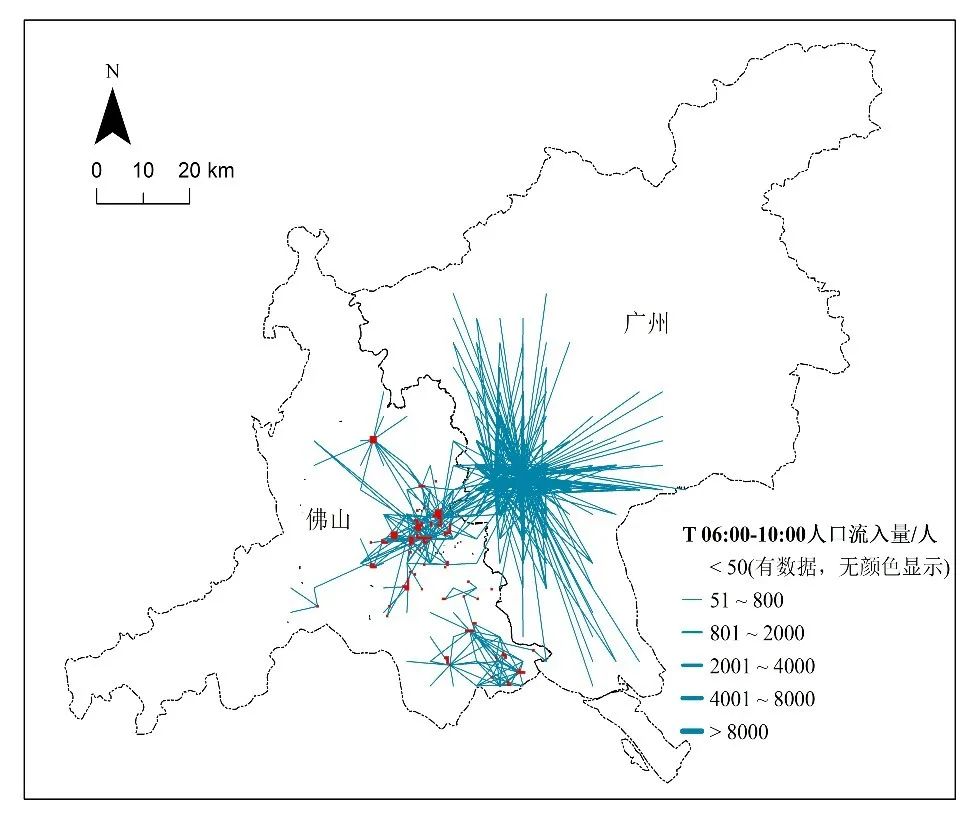

为更加直观地反映城市职住匹配状况和功能地域的组织情况,利用T 06:00—10:00 OD数据,计算各就业中心的人口流入量(即日均通勤量),得到职住空间联系网络(图6)。就业中心与周边地区连接距离越远、流入量越大,说明吸引力越强。广佛地区职住空间主要呈现以下三大特征:

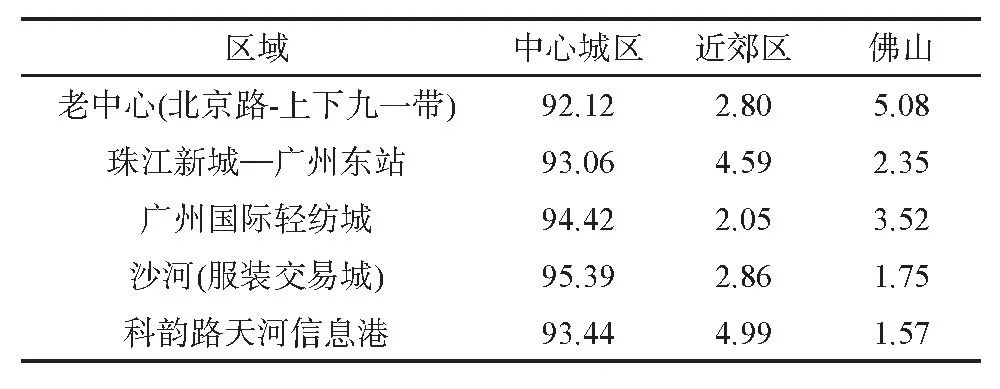

1)广州市就业中心整体形成向心型通勤,就业中心的腹地范围差异明显。大部分就业者居住在中心城区(表2),但多处于外围,向心型通勤比例高。其次,老中心(北京路-上下九一带)和新中心(珠江新城-体育中心一带)吸引力最强,在流量和范围上都远超其他中心。广州国际轻纺城和沙河地区就业最集中,是由专业市场带动形成的商贸型城中村,以外来务工人员为主。就业者为了节省交通费用和租金居住在附近的城中村(梁小薇 等,2018)。其次,各就业中心仍有一定比例的佛山市通勤人口,这说明了广州市更高程度的就业市场化和便捷的轨道交通使居民选择住所和就业场所更灵活,甚至可以选择长距离通勤来换取更好的居住环境。

表2 广州市五大就业中心各区域人口比例

Tab.2 The proportion of the population of each employment centre in each region in Guangzhou %

2)佛山市通勤距离短,呈现多中心化的就业特征。佛山市的职住空间格局与其强大的镇域经济和破碎的城市化发展息息相关。改革开放后,在“前店后厂”的地域分工模式和“三来一补”的推动下,一些交通便利和人口密集的乡镇率先实现工业化和城镇化,形成了许多“一镇一园区/多园区”的高度专业化城镇。佛山市各镇可以实现居民就业本地化,这与广州市的城市发展截然不同。

3)广州市和佛山市的居民出行并未受到行政范围的阻隔,已形成连绵的高强度通勤区域。位于广佛跨界地区[佛山市大沥镇(广佛公路、穗盐路)、里水镇(金沙洲)及地铁广佛线周边]已形成了连片的居住热点(见图5-a)。广佛两地中心城区空间联系程度较强,呈现出明显的跨市通勤特征和态势(图6)。

图6 居住就业地连线图(基于500 m×500 m网格统计)

Fig.6 The contact of employment area and residence area

3 同城化下广佛跨界地区职住空间新态势

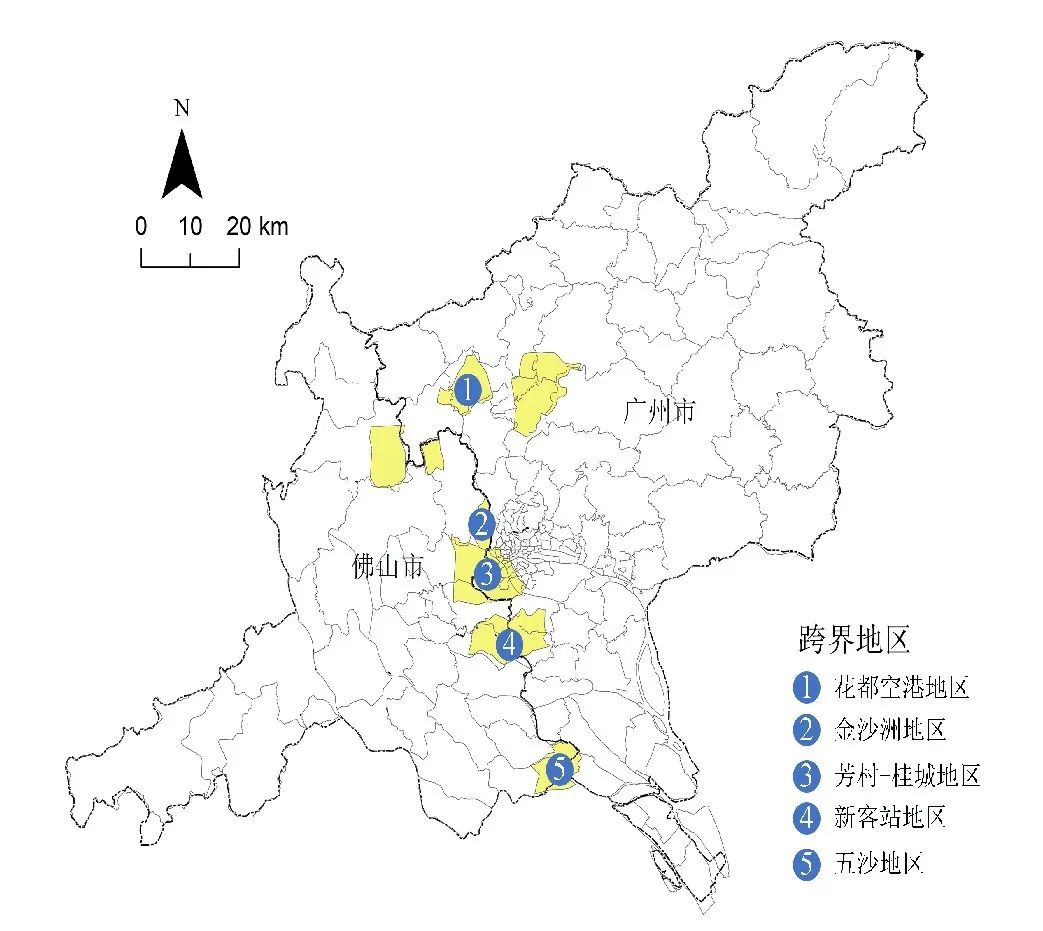

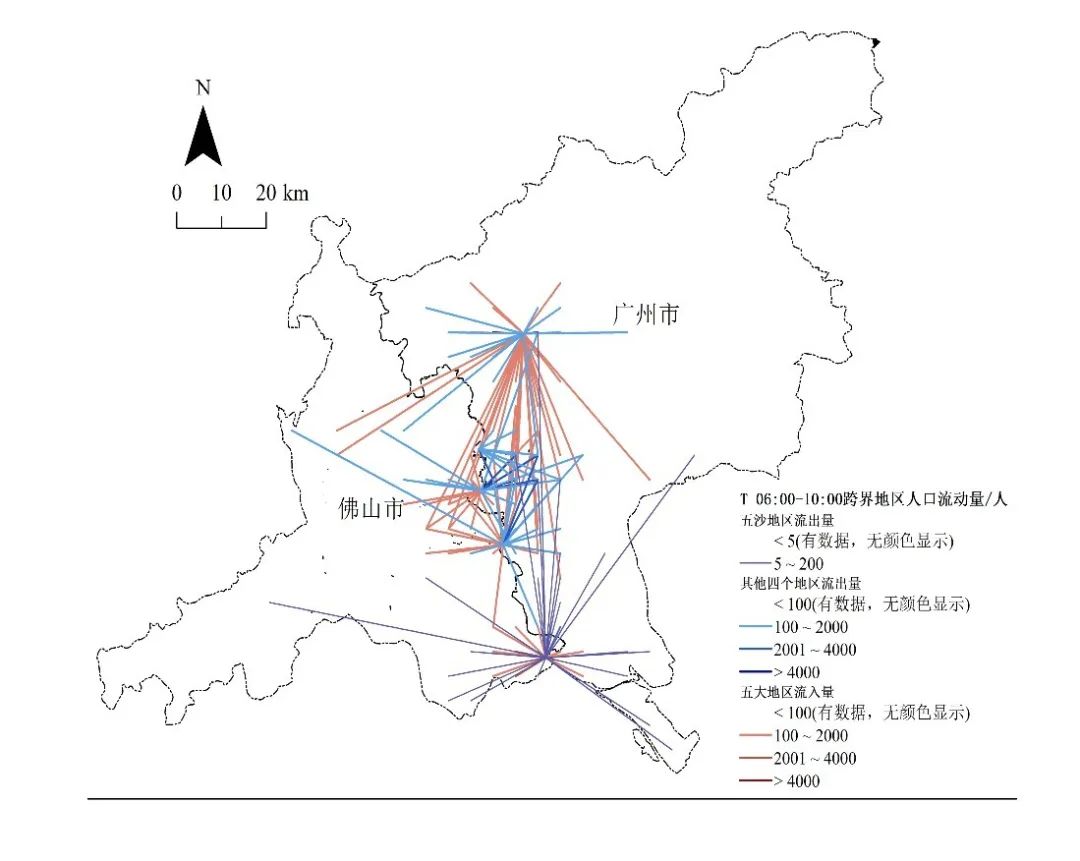

综上所述,在同城化下,跨界地区联系变得更加紧密,人口流动特征明显。随着广佛两地的人口和产业正逐步往边界地区蔓延和扩散,并跨越行政边界,加上广佛区域交通网络体系的完善,边界地区快速崛起。近年来,作为5个广佛同城重点先行地区——五沙地区、新客站周边地区(广州南站)、芳村—桂城地区、金沙洲地区和花都空港地区(图7)持续得到大力的政策、资金支持,发展迅猛。因此,将这5个重点发展地区作为实证对象,深入探讨边界地区居民职住时空特征。

图7 广佛同城五大重点跨界地区

Fig.7 The five key cross-border areas in Guangfo city

注:据《广佛同城化发展规划(2009-2020)》绘制。

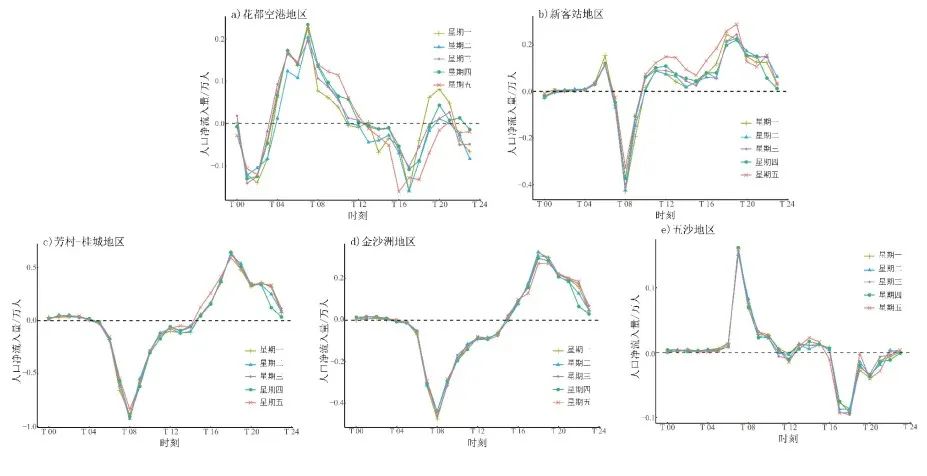

3.1 跨界地区的职住时间轨迹

与其他3个地区相比,花都空港地区(图8-a)和新客站地区(图8-b)在工作日人口波动更大。交通是区域发展中影响劳动力和资本等要素流动和分布的重要因素(蒋华雄 等,2017),以交通枢纽功能为主形成的空港经济和高铁经济地区能较好地带动周边地区的产业发展并创造就业机会。花都空港地区借助机场、高速路等综合交通体系的优势,大力发展智能制造等战略性的新兴产业和保税物流、仓储物流等现代物流业,带动产业集聚发展。新客站地区也重点发展IAB产业(智能康体、新一代信息技术、人工智能、生物医药与健康、先进装备制造)。图8-a、b反映了这2个地区作为重要的就业地和交通枢纽下人口流动的综合表现。值得注意的是,2个地区职住时间轨迹完全不同,而且上下午人口流量极不平衡,反映了2种交通枢纽的不同人群的流动特点。花都空港地区已初具空港就业中心的雏形,而新客站地区除了T 07:00— 09:00人口流出较多,大部分时间处于人口流入的状态;且新客站很多地方尚未开发,或者处于开发初期,仅有少量村办工业园,产业的带动作用还未完全显现。

图8 跨界地区每日人口净流量时间轨迹(a.花都空港地区;b.新客站地区;c. 芳村-桂城地区;d. 金沙洲地区;e. 五沙地区)

Fig.8 The net population flow according to the hour of the day, for each day of the week, at five cross-border regions in Guangfo city (a. Huadu airport area; b. the new station area; c. Fangcun-Guicheng region; d. Jinshazhou region; e. Wusha region)

随着同城化进程的加快,居住在边界地区居民的职住空间关系发生深刻变化。芳村—桂城地区和金沙洲地区处于广佛边界的中心地段,两地人口流动特征十分相似(图8-c、d),上午净流入量为负,下午净流入量为正,分别在T 08:00和T 18:00达到通勤高峰,表明这2个地区都是重要的居住地。从其发展过程来看,金沙洲地区是广佛交界处的一座岛屿,1/3属于广州市白云区金沙街道,2/3属于佛山市南海辖区。以2001年万科四季花城在海北片区开盘和2003年金沙洲大桥建成通车为起点,金沙洲地区迅速成为房地产开发商 争夺的热土和广佛两地居民的热门新兴居住区。芳村—桂城地区东联广州市主城区,西接佛山市主城区,客运、公交、城际轨道对接成熟,是这5个边界地区中条件最好的,城市化发展、融合程度最高的片区(李汉飞,2010)。

五沙地区东邻南沙区,西接顺德新城区,是广佛交界区域中最接近出海口的地域。借助与南沙港联动发展的区位优势,发展了以汽配和家电行业为主的智能制造产业,并吸引了松下、丰田、爱信精机等15家世界500强企业入驻和重点产业项目落户。作为顺德最有实力的开发区之一,五沙地区在工作日形成了固定的通勤流(图8-e),分别在T 07:00和T 16:00、T 17:00达到通勤高峰,但规模不及其他跨界地区。

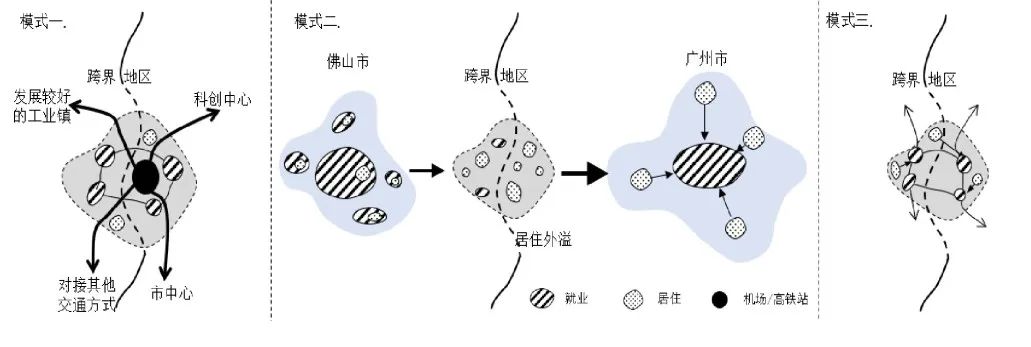

3.2 跨界地区职住空间模式

跨界地区因政策导向和用地条件的不同,其空间发展策略和格局也不尽相同。为更加全面地了解跨界地区与周边地区的职住空间模式,计算跨界地区与周边地区的人口净流动强度(图9)。并根据职住特点,将跨界地区职住空间模式分为3种(图10)。

图9 T 06:00—10:00跨界地区人口流动

(区域流量汇总到5 km×5 km网格尺度)

Fig.9 The population flow at five border regions in Guang-Fo region

模式一,交通枢纽型:跨界交通枢纽带动周边产业发展。从花都空港地区、新客站地区出发的人流集中于五大就业中心(见表2)和琶洲、芳村、五沙地区等少数目的地,这些地方或发展高端商贸、展销服务业,或发展高新技术产业,区域间交流联系日渐频密。花都空港地区还与附近的工业化镇街形成了紧密联系,比如花都狮岭镇、赤坭镇。此外,不难发现,2个交通枢纽间也形成了紧密对接。

模式二,居住型:跨界中心地区承接两地中心城区的居住外溢。金沙洲地区和芳村—桂城地区的人口流动表现出一个共同特点:跨界地区向广州市通勤是主流,另外有少部分佛山地区人口流向边界地区就业。与广州市相比,金沙洲地区和芳村—桂城地区在楼价及地价方面具有明显的价格洼地优势,能够承接广州市的居住外溢。金沙洲是政府首个主导开发的居住区,已有万科、保利、时代、恒大等大批房地产开发 商进驻,有近30万人口居住在此。与金沙洲地区相比,芳村—桂城地区,特别是桂城片区拥有丰富的公共服务资源和宜人的居住环境。据佛山2017年第一季度的楼盘成交数据统计,里水金沙洲和里水大道沿线楼盘的广州居民约达八九成,桂城和平洲楼盘的广州居民约占七八成。此外,2个地区内还存在一些就业地区。在金沙洲地区内,大沥镇和里水镇还存留部分农村工业园,如凤秀岗工业园、草场工业园,同时也发展了一些商贸服务业(购物中心、社区商业等)。在芳村—桂城地区,工业仓储、花卉是芳村的主要产业,金融商贸业和高新技术产业则是桂城地区主要产业。由此可见,以居住为主要功能的金沙洲地区和芳村—桂城地区的发展,有利于缝合广佛两市空间断裂带,加速城市空间的契合。

模式三,产业型:跨界工业地区的职住单中心模式。五沙地区作为一个工业化地区,呈现出近距离流入(大部分),远距离流出(少部分)的现象,表现出较强的组团内部通勤和对外联系紧密的特征。具体表现为:一方面,该地区呈现向心型通勤,就业者主要在顺德区容桂街道和大良街道就近居住;另一方面,五沙地区与南沙、北滘(美的)、珠江新城、白云机场等地联系紧密,凭借着自身基础和良好的区位优势,近距离承接南方智谷等孵化基地的优质项目产业化,远距离承接广州南沙和深圳工业转移及其延伸的生产性服务市场。

图10 广佛跨界地区职住空间模式

Fig.10 The occupation and residence space mode at five border regions in Guang-Fo region

3.3 广佛跨界地区职住空间模式的影响因素

广佛跨界地区职住空间的影响因素主要概括为以下3个方面:

1)市场经济导致的居住和就业功能的不均衡性。在广州,随着城市化快速发展,城市中心区用地稀缺,地价上涨,而外围区的产业建设跟不上房地产热潮,迫使居民到离中心城区更远的地方买房,又不得不选择在市中心就业,形成了严重错位的职住空间关系。而佛山属于乡镇经济,基本上可以实现本地化就业。

2)区位条件和城市政策影响了边界地区 的发展和居民的职住时空分布特征。芳村—桂城处于跨界中心地区,距两市中心城区最近,最适宜发挥居住功能。五沙地区凭借临海区位和自身工业基础,发展形成了跨界地区产业。花都空港地区和新客站地区也易形成空港经济和高铁经济,带动周边地区产业发展。

3)交通条件的改善加快了跨界地区的发展进程。广州地铁一号线与广佛线在芳村-桂城地区联通,六号线延伸到金沙洲地区,二号线、三号线连接广州南站和白云机场。便捷的交通网络减少了通勤成本,提高了边界地区的可达性。

4 结论与讨论

基于工作日手机信令数据,利用LouBar方法对广佛职住空间格局进行了识别与分析,并在此基础上深入探讨跨界地区居民职住时空特征。结果发现:

1)人口流量高度集聚于少数地区,运用基于洛伦茨曲线的方法提取职住热点区域,对门槛值的内生化选取可行且有效。

2)广州市职住空间呈现就业单中心和居住郊区化的职住空间格局,形成向心型通勤,职住空间错位明显。佛山因其强大的乡镇经济,就业多中心化,职住热点混杂交错,整体呈现出大分散小集聚空间格局。此外,以金沙洲、芳村—桂城为主的跨界地区已形成连绵的、高强度通勤区域,展现出同城化下广佛跨界地区职住空间关系的新态势。

3)5个重点跨界地区职住空间模式分为3种:

a)交通枢纽型,以花都空港地区和新客站地区为代表的 跨界交通枢纽辐射范围广,影响着两地的劳动力和资本要素流动,从而带动周边产业发展。

b)居住型,位于跨界中心地区的金沙洲和芳村—桂城承接两地中心城区的居住外溢,其中广州居民居多。

c)产业型,以五沙地区为代表的跨界工业地区为职住单中心模式,具体表现为产业园集聚,就业者近距离向心型通勤。可见,不同类型的跨界地区的发展都有利于缝合广佛两市空间断裂带,加速城市空间的契合。

文中在已有研究进展上,创新性地运用了洛伦茨方法,基于区域人口流动位序分布特征来确定广州和佛山职住中心的门槛值。现有研究多关注北京、上海、深圳等大城市,本文从区域功能角度,将研究视角落点于跨界地区,以期为区域协调发展提供一定的参考。同时,本文还存在一定的不足,如手机信令数据存在一人多号、非全样本等问题,但由于数据规模足够大,用来分析职住空间的特征基本可信。在后续研究中可以增加地铁、交通等其他轨迹数据作为验证。另外,若能够结合居民个体的经济社会属性,将可更精细地分析同城化下跨界地区人群特征,有利于挖掘更深层次的职住空间规律。

参考文献(References):

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【研究】区域一体化下城市居民跨边界社会网络构建——以广佛地铁为例

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):【研究】基于手机信令的跨界地区职住中心识别及其模式——以广佛地区为例

规划问道

规划问道