写在前面:

新型城镇化背景下随着人口快速流动,中小城市在都市区城市网络的影响力增强,内外联系与人口特征愈加复杂。主要依托手机信令数据,结合手机SDK数据,以江山市、青田县、海盐县和宁海县四个中小城市为例,从省域、区域城市群、邻近区县和市域四个层面,提出通过人口交互数测度城市内外联系特点的方法,并用于指导城市交通设施规划。依照三种分类人口(服务人口、常住人口和外来务工人口)的人群划分,识别乡镇(街道)人群的数量结构及其时空分布特点,提出人群空间分布与空间形态耦合分析的方法。研究发现,中小城市具有许多共性特点,其区域联系的布局更趋于扁平化,城市内部联系有明显轴向性,中心城区人口向心力明显,特色产业乡镇吸引特定人群。

李星月

浙江省城乡规划设计研究院

创新研究中心副主任

智慧城市研究中心副主任

研究背景

2006 年,国家发展改革委出版的《国家及各地区国民经济和社会发展十一五规划纲要》指出,要形成合理的城镇化空间格局,以城市群为主体形态推进城镇化。2014 年颁布的《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》明确提出,充分重视城市群、都市区作为承载城镇人口主体的作用。因此,未来一段时期内中国城镇化发展重点将指向区域竞合与协同,从以中心城市为重点的单个城市发展转变到以都市区为主体的城镇组群发展。

随着都市区核心城市的快速发展,大城市有限的空间资源与人口急剧聚集产生的较高的边际成本形成了矛盾,由此带来许多问题。而中小城市人口压力相对较小,开始承接中心城市的部分职能,作为都市区发展的重要组成部分,其发展对于中心城市产业转移及都市区综合实力的提升至关重要。

至今,已有许多学者从多个角度对城市内外联系和人群分布的特点进行研究,但更多地停留在理论阶段,较少通过技术手段进行定量分析[1-4]。随着大数据技术的发展和应用,城市联系、人口结构及时空特征开始被定量地识别出来,城市间的关系、人群分布与城市空间形态的耦合关系逐渐明晰。而这些研究更多地针对大城市中心城区及都市区层面,缺乏对中小城市的研究[5-8]。

中小城市是推动国民经济发展的重要力量。2016 年,中小城市及其影响和辐射区域的经济总量达到41.48 万亿元, 占全国55.74%;地方一般公共预算收入达到3.31 万亿元,占全国20.74%[1]。在都市区一体化的背景下,城市体系逐渐从“层级”转变为“网络”,传统的“中心+腹地”边界逐渐模糊,网络化和扁平化趋势明显,专业化、特色化的中小城镇能够更具有跨越性地提升自身在城市网络中的影响力[9]。

本文以手机信令数据为主, 结合手机软件开发工具包(Software Development Kit, SDK)数据对中小城市区域联系、人口数量结构、人群空间分布特征进行识别,挖掘新型城镇化背景下中小城市的发展共性特点,为中小城市在交通、产业、人口等方面的发展路径提供定量化分析的技术手段。

数据说明

本文研究的中小城市包括江山市、青田县、海盐县和宁海县。其中,江山市使用的手机信令数据由中国联通网络运营商提供,选取2018 年1 月至2019 年12 月连续2 年的数据;经过数据清洗后,平均每天约有107万个用户产生约7 368 万条记录,每个用户平均每天产生约69 条记录,平均时间间隔20 min,定位精度约500 m。

青田县、海盐县和宁海县使用的手机SDK 数据由浙江每日互动网络科技股份有限公司的个推产品提供,选取2018 年1 月至12 月连续1 年的数据;经过数据清洗后,平均每天有效用户数分别为170 万个、249 万个和280 万个,每个用户平均每天产生52 条记录,平均时间间隔28 min,定位精度20~40 m。

1) 手机信令数据与SDK数据特性对比。

用户即使在不使用手机的情况下,手机也会发生被动事件(每间隔一段时间与基站发生交互)产生信令数据。而SDK数据仅有在用户触发主动事件(使用相关应用程序)才会产生。所以,手机信令数据相对SDK 数据在时间上平滑度更优。SDK数据定位精度20~40 m,手机信令数据在中小城市定位精度在400~1 000 m,SDK 数据定位精度远大于手机信令数据。当所研究的问题涉及的空间尺度较小,而对时间分布要求不高时,可优先使用SDK 数据;当问题涉及时间分布特性、研究空间尺度较大时,可优先使用手机信令数据。

2) 手机信令数据在中小城市的适用性。

中小城市一般具有以下特性:各乡镇用地功能偏向明显,同类产业在空间上集聚,产业分布明确,人群构成简单,不同人群活动时空特点鲜明。从手机信令数据特点及处理、加工方法的角度来看,中小城市的干扰要素少,不同人群在时间和空间上的特点可以通过在算法上调整关键参数进行区分。所以,在市域层面(乡镇、街道)手机信令数据适合用来分析不同人群的分布特点。

中小城市联系的共性特点及识别方法

联系的含义是事物的有机关联,城市之间的关联包含社会、文化、经济活动等方面。在都市区中,一个城市会同时与多个城市产生联系,且联系的强度(即联系度)各不相同,由此便形成了城市联系的网络。在网络中,不同城市由于其功能和发展水平的差异,在城市对外联系的强度和广度上呈现不同的特点。城市对外联系的城市越多,强度越大,其功能辐射越强,城市的能量更大,级别越高。城市能级即城市在都市区网络中的能量和级别。

联系度和城市能级都是定性的概念。因为城市之间的社会、文化、经济等活动都与人有关,为了对联系度和城市能级进行量化,引入人口交互数指标。人口交互数即城市之间人口跨域出行的次数。除了过境通行外,人在城市内发生一段时间的停留视为有效驻留,两个城市之间连续有效驻留形成一次跨域出行。

传统数据一般使用航空客流、铁路客流、高速公路、国省道卡口流量数表示城市之间的联系度强弱,无法体现城市之间的人流联系[10]。本文采用手机信令数据和手机SDK数据计算城市之间的人口交互数。若用户在一定范围内一天有一个大于1 h 的驻留,标记用户在该范围发生有效驻留,连续两个有效驻留范围之间形成一个跨域出行。在4 个不同尺度下(省域、区域城市群、邻近区县、市域),统计每对有效驻留范围之间的跨域出行数量,便得到不同尺度下的人口交互数。

在城市网络中中心城市的能级判断及联系特点识别是指导其发展方向的关键。传统方法一般采用城市人口规模表征其在城市网络的能级[11]。手机信令数据和SDK数据的运用填补了城市能级判断的技术不足。辐射强度可以通过人口交互总数来计算,人口交互总数即研究城市与各个城市的人口交互数的总和。对外联系方向可以通过对省域、区域城市群和邻近区县市3 个尺度分别计算人口交互数及比例得到。

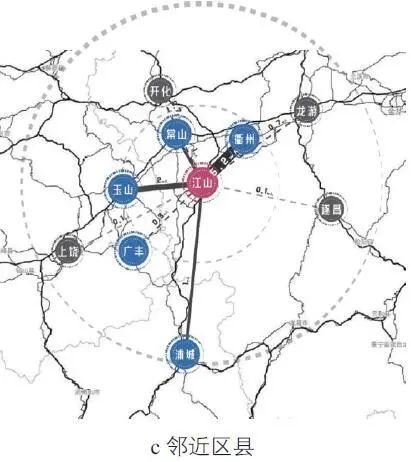

江山市2018 年常住人口48 万人,属于中小城市,是衢州市的下属县级市,在区域城市网络中江山市与衢州市区联系最紧密。通过手机信令数据对江山市在省域、区域城市群和邻近区县市三个层面的人口交互数进行计算,得到与其他省市的联系关系(见图1)。在省域层面,江山市与周边省份日总联系量17.5 万人次·d- 1,与浙江省联系最强,省外南向联系为主,闽赣联系强于沪皖。在区域城市群层面,对外联系呈现十字主轴状,杭州、金华、上饶各占1/4;江山市与其余长三角主要城市交互极少,应加强区域城市群的融入。在邻近区县层面,江山市日总联系量11.1 万人次·d-1,与衢州市区联系最强,与玉山、常山和浦城的联系次之。

图1 江山市对外联系特征

在垂直化的城市网络结构中,中小城市与所处城市网络的中心城市有单一的强联系关系。而江山市除了与衢州市区有强联系关系,与杭州、金华和上饶多个城市均出现了较强的联系关系,分别为衢州市区联系强度的一半。江山市与多个城市之间的联系强度量级相当,其所处城市区域网络呈现扁平化特点。

江山市、青田县、海盐县、宁海县都存在多个较强联系的城市(江山与衢州、上饶、杭州、金华,青田与丽水、温州、金华、杭州,海盐与嘉兴、上海、杭州,宁海与宁波、台州,见图1b 和图2)。中小城市在区域网络中已经从传统的垂直化结构转变为扁平化结构,从单一城市的强联系转变为多个城市的强联系关系,中小城市在区域网络中的能级即功能辐射强度增强,对外联系特点更为多元。

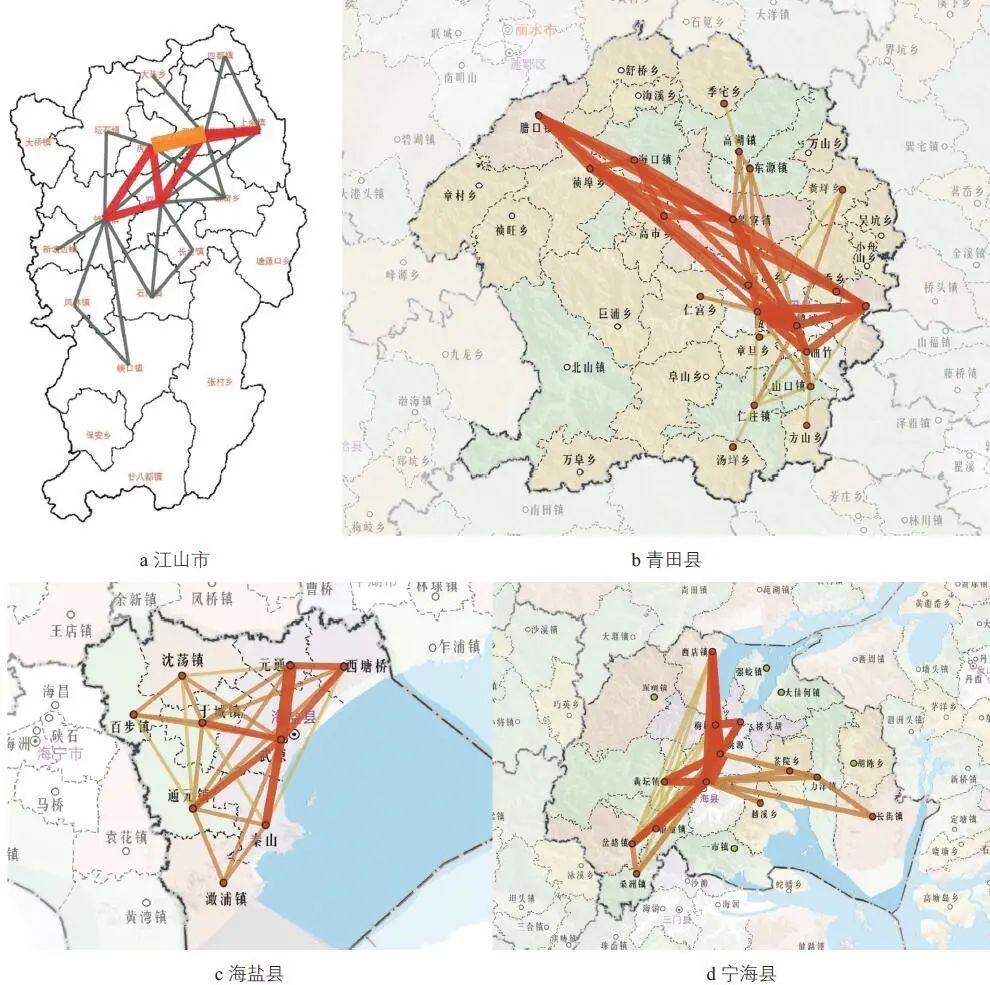

图2 中心城市对外联系呈现扁平化特点

通过计算市域内乡镇(街道)之间的人口交互数可以发现城市内部的联系特点。江山市域内部人口交互总数共计143 万人次·d-1,乡镇(街道)联系最强的为虎山街道和双塔街道,占14.7%,各镇之间的主要联系在贺村、上余、石门、峡口之间,北部乡镇整体联系度远大于南部乡镇,联系主轴为上余—双塔—虎山—清湖—贺村,沿着江贺工业廊道(见图3a)。

横向对比其他中小城市,青田县乡镇(街道)联系主要集中在金丽温高速公路的沿线乡镇;海盐县乡镇(街道)联系主要集中在武原街道和周围乡镇,与沈海高速公路相关;宁海县联系主轴为西店—中心城区—黄坛—前童—岔路,沿着沈海高速公路(见图3b~d)。研究表明,中小城市市域内乡镇(街道)之间的联系轴向性明显,其轴向基本沿着高速公路、国省道等交通设施。

图3 中小城市市域联系特点横向对比

在都市圈背景下,区域一体化是未来的发展趋势[12]。中小城市联系的共性特点也侧面表明区域内各城市之间的交流更加频繁、复杂,区域网络化发展形态已经显现。为了适应区域网络化的发展需求,都市圈中心极化的区域交通组织也正在向多级网络化转变。中小城市应建设对外交通设施,为城市之间的联系提供便捷的交通通道,积极融入都市圈的交通网络。而中小城市的资源相对有限,如何把有限的资源用在最需要的地方是发展的关键问题。铁路、高速公路、国省县道公路等对外交通设施是支撑城市间人员交流与产业经济活动的重要资源。通过对比中小城市现有交通资源与城市联系强度特点,能够识别现有交通设施与城市能级的矛盾,为城市交通发展提供建议。例如,江山市与周边城镇的联系存在以下问题。

1) 融入衢州缺乏快速通道。

手机信令数据分析结果表明,江山市与衢州市区联系强度最强约为5 万人次·d- 1,319 省道和双江线公路是联系两者的主要通道,流量较高,40 km的路程大约需要50 min。现有交通设施无法满足江山与衢州的便捷联系需求。在扁平化的空间结构中,江山市融入衢州缺乏快速通道。

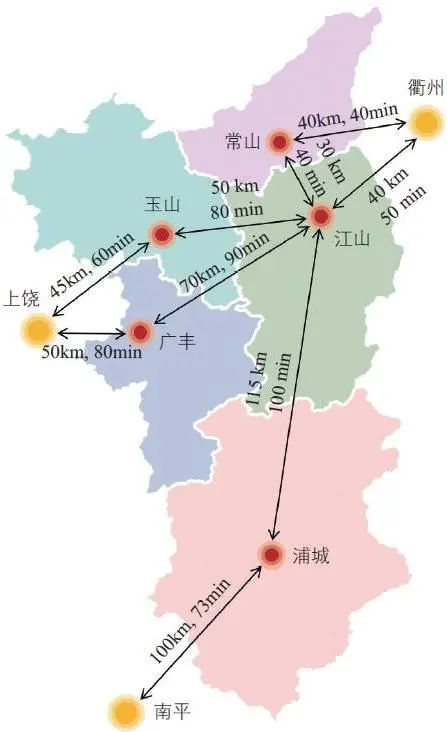

2) 玉山、浦城的人员联系与道路时空特征存在错配。

江山市与江西省玉山县间的人员联系占江山市对外联系的20%,但江西省方向没有高速公路,仅50 km的路程通行时间却需要80 min;而浦城县与江山市的联系度仅为玉山县与江山市的一半,由于京台高速的连接,115 km 的路程通行时间仅需要100 min(见图4)。玉山县对比周边县市而言交通条件较差,道路交通资源与需求存在明显的错配。

综上所述,江山与玉山、衢州市区存在较强的人口交互,而现有的道路资源限制了城市之间的联系。江山市未来应将发展重点放在融衢快速通道与玉山方向通道的建设,积极融入都市圈交通网络。

图4 江山市对外出行时耗

人群特征识别及空间形态耦合分析方法

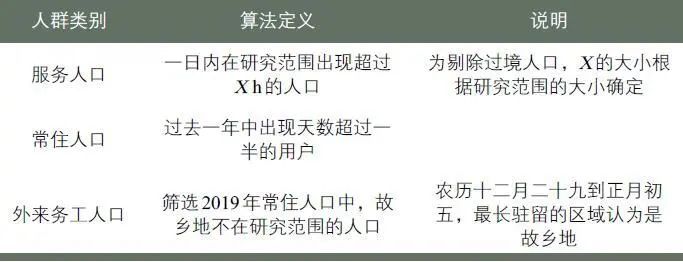

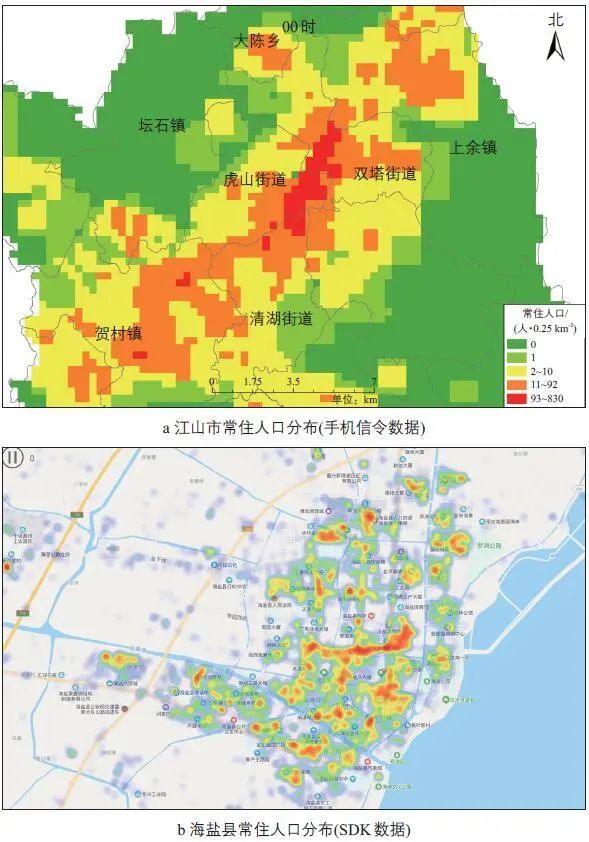

服务人口、常住人口和外来务工人口能在一定程度上代表城市吸引能力、发展基础能力和产业支撑能力[13]。其中,服务人口表示到访城市被服务的人口,当城市产业吸引能力较强时,服务人口与常住人口的规模差别较大,城市以服务人口作为规划依据更合理。人群的识别方法如表1所示。

表1 基于手机信令数据的人群划分算法

中心城区与各乡镇一般有明确的功能定位,特别是旅游与工业产业集聚的乡镇。各类人群规模特点在一定程度上表征中心城区与乡镇的发展现状。

1) 分乡镇(街道)人群数量分析。

通过识别各类人群的最长驻留地,可以计算出中小城市各乡镇(街道)的人口结构(见图5)。从同一个城市三类人群的集聚特点来看,江山市77%的服务人口、83%的常住人口和85%的外来务工人口集聚在中心城区和产业重镇。从同类人群在四个中小城市的集聚特点来看,江山市、宁海县、青田县和海盐县的常住人口分别有83%,83%,74%和66%集中在中心城区和产业重镇。中小城市三类人群集聚特点类似,都集中在中心城区和工业、制造业重镇。

虽然中心城区和产业重镇对人口的虹吸作用明显,但部分乡镇通过打造特色旅游产业,吸引了部分人流。以江山市廿八都镇为例,作为旅游产业镇,其对服务人口吸引能力较强,服务人口是常住人口的1.4倍。

图5 江山市、宁海县、青田县和海盐县常住人口分布

2) 分乡镇(街道)人群数量年度变化分析。

对各类人群数量的年度变化进行分析,可以得出各乡镇(街道)产业与就业吸引能力的变化(见图6)。江山市外来务工人口2019年相对2018 年减少0.28 万人,减少率约为6.1%。其中,贺村镇减少量最多将近0.1 万人,其水泥、化工、机电等传统工业产业劳动力支撑衰减。在今后发展路径中,江山市应对收缩型产业进行转型。

图6 江山市各乡镇(街道)外来务工人口变化

空间形态包括产业类型、土地利用性质等空间关联的信息,如工业区、老城区、景区、高铁站等。

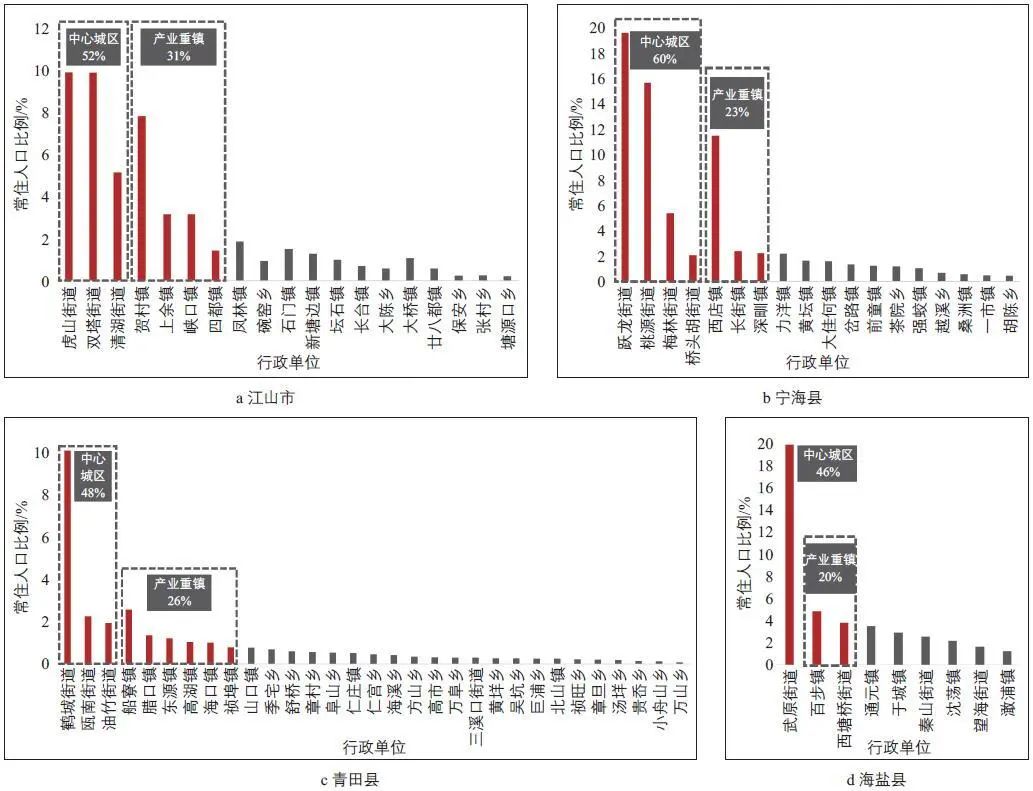

1) 市域人口空间分布分析。

手机信令数据的空间精确度满足中小城市市域尺度的人口空间分布问题研究要求。手机信令数据的位置坐标为用户邻近的基站坐标,中小城市手机通信基站的平均间距为400~1 000 m。用边长500 m的栅格对城市空间进行划分,通过手机信令数据的统计分析,得到与每个栅格关联的常住人口、服务人口和外来务工人口的数量分布。通过ArcGIS 软件对数据进行可视化,将不同人群的集聚点与对应的空间形态(旅游景区、工业区、开发区、老城区)进行耦合分析,评价各个乡镇的发展现状。

结果表明,江山市在中心城区、贺村镇、上余镇、坛石镇、峡口镇、廿八都镇均出现了服务人口集聚区(点),这些区域对应的空间形态为老城区、工业区和旅游景区(见图7)。以中心城区和贺村镇传统工业区的服务人口集聚密度最高。

图7 江山市服务人口数量分布与空间形态耦合性分析

2) 中心城区人口空间分布分析。

中心城区特别是老城区,不同于其他乡镇,用地空间形态复杂、人口集聚度高。手机SDK 数据由于定位精度高,集聚点的颗粒度小,能更准确地反映中心城区人口集聚与空间形态的耦合关系。对比发现,江山市通过手机信令数据绘制的常住人口热力分布图,仅能识别人口的主要集中片区(见图8a,动图见附图1);而海盐县通过SDK 数据绘制的常住人口热力分布图集聚点定位精度更高,与之相关的用地空间形态也更明确(见图8b,动图见附图2)。

图8 手机信令数据与SDK数据在中心城区的运用对比

附图1

附图2

结语

本文主要利用手机信令数据,结合手机SDK 数据,针对中小城市用地功能偏向明显、产业分布明确、人群活动时空特点鲜明的特点,提出一种适用于识别中小城市内外联系和人群空间分布特征的定量分析手段。用人流联系表征城市联系,计算江山市在省域、区域城市群、邻近区县和市域四个层面的人口交互规模,并用于指导都市圈背景下的中小城市交通设施规划。主要结论如下:

1) 通过横向对比青田县、海盐县、宁海县三个中小城市,发现中小城市对外联系扁平化及内在联系轴向性的共性特点。

2) 在研究人口结构问题时,为表征城市吸引能力、发展基础能力和产业支撑能力,将人群划分为服务人口、常住人口和外来务工人口,通过不同人群数量分布与空间形态的耦合分析,评估各街道乡镇的发展现状。计算结果表明,中心城区虹吸作用明显,产业镇吸引特定人群。

3) 研究过程发现,手机信令数据时间平滑性好,适用面广;SDK数据精度高,适用于小尺度范围的研究。

在新型城镇化和都市圈的背景下,核心城市功能外溢,中小城市应抓住契机、顺应发展趋势,识别城市在联系和人口等方面的特点,发现交通发展、人口集聚功能、公共服务能力、吸纳就业功能与产业发展的问题,制定针对性的城市发展策略。

《城市交通》2020年第4期刊载文章

点击“阅读原文”查看

“聚焦疫情”栏目更多内容

2020107期

编辑 | 张斯阳

审校 | 张宇

排版 | 张斯阳

原文始发于微信公众号(城市交通):基于手机信令数据的中小城市区域联系及人口研究

规划问道

规划问道