上期链接:【本期主题】作为保护对象的中国近代建筑

▲ 西南向鸟瞰

▲ 西南向鸟瞰

▲ 西北向外景

▲ 西北向外景

▲ 西墙局部

▲ 西墙局部

▲ 南立面主入口

▲ 南立面主入口

唐玉恩 邹勋

华建集团上海建筑设计研究院有限公司

(原文刊载于《建筑学报》2018年5期,本文为部分段落节选,全文请见转载来源)

▲ 南立面(摄影:陈伯熔)

▲ 南立面(摄影:陈伯熔)

▲ 中庭

▲ 中庭

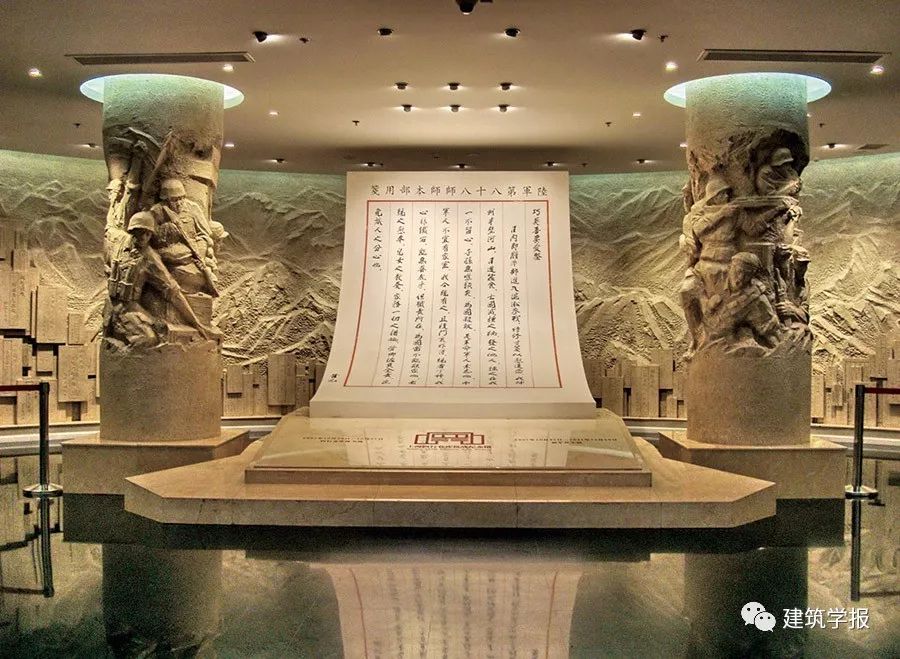

▲展厅序厅(摄影:唐玉恩)

▲展厅序厅(摄影:唐玉恩)

▲ 展厅

▲ 展厅

▲ 总平面

▲ 总平面

▲ 一层平面

▲ 一层平面

层平面

层平面

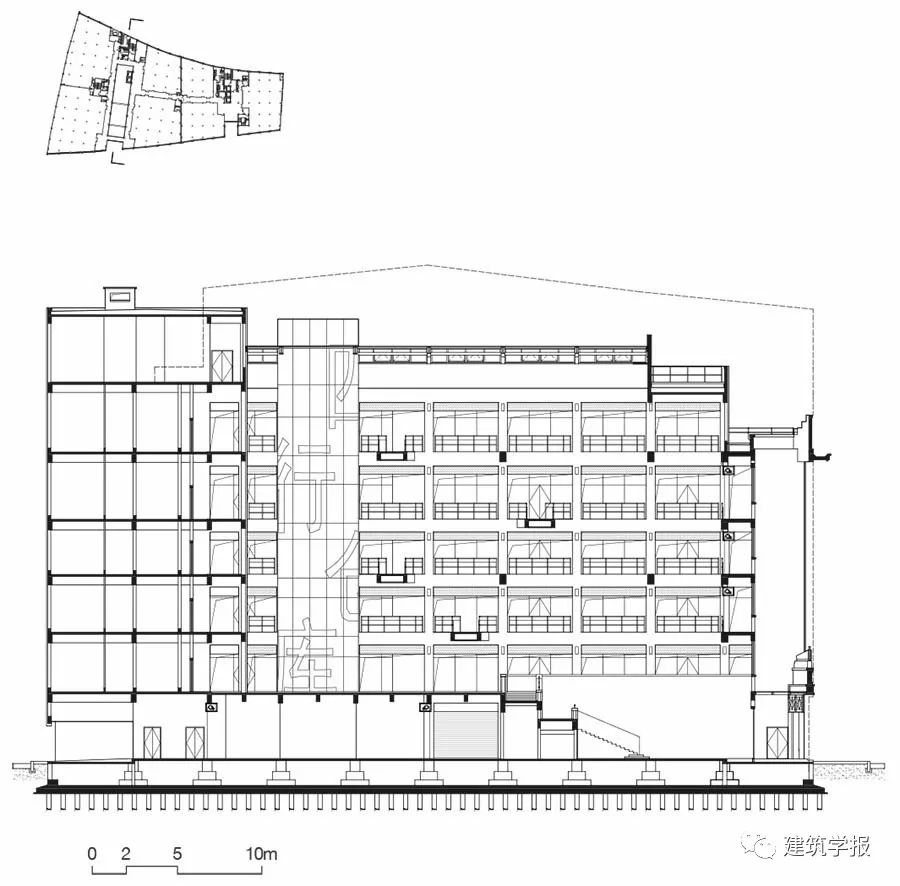

▲ 剖面

▲ 剖面

城市发展的历程一直伴随着城市更新。城市重要历史建筑的保护利用是城市更新的内容之一。“保护”是为了传承历史、保留城市记忆;“利用”则使历史建筑与时俱进、焕发活力,让城市走向新老并存、欣欣向荣。

……

2 1920年代“四行”成立于上海民族工商业崛起之时

上海是中国近代工商业发源地之一。1840年代起,许多洋办工厂落户在黄浦江边。至1920-1930年代,上海经济繁荣,成为中国近代民族工商业如造船、机器制造、轻纺、电力、印刷等工业基地,各类工业遗产凝聚了近代西方资本进入和中国民族工商业崛起的历史风云。

上海也是中国近代金融业发祥地之一。1897年,中国通商银行作为首家中国人的银行在外滩中山东一路6号创办;1908年,大清银行成立。至1920年代末,上海有外资银行68家、中资银行93家,许多著名中资银行将总行设于或迁至上海,并凭借财力纷纷在外滩地区兴建大楼作为办公、营业场所,而各银行相关仓库则建在水运交通便捷的苏州河两岸。

为突破外资银行对各种业务的垄断,当时部分华资银行联合营业,如“北四行”(盐业银行、金城银行、中南银行、大陆银行四家联合)、“南三行”(浙江兴业银行、浙江实业银行、上海商业储蓄银行三家联合)等,以求抱团发展;其中“北四行”简称“四行”,是近代中国金融界中成功的合作典范。

1922年7月,大陆银行加入到原盐业银行、金城银行、中南银行三家银行组成的联营机构,扩大为四行联合营业事务所,1923年1月后陆续成立四行准备库、四行储蓄会、四行信托部等机构。四行储蓄会“聚沙成塔”,业务遍及长江南北,民国时期享誉全国,效益可观,遂在上海的黄金地段建了几栋非常有影响力的大楼,它们见证了上海民族金融业的发展。

1928年,“四行储蓄会上海分会大楼”(也称“联合大楼”)在四川中路261号落成,该建筑呈英国新古典主义风格,大理石的科林斯柱式和卷叶宽带装饰雕刻精美,别具一格。

1934年, “四行储蓄会大楼”即著名的“国际饭店”(ParkHotel)在南京西路170号建成,其总高83.8m,保持上海最高建筑记录达50年,呈现了20世纪初美国现代高层建筑的特点。

1935年,于苏州河北岸光复路21号建成了“四行信托部上海分部仓库”,以堆放银行客户的抵押品和货物等,即“四行仓库”。

3 苏州河畔近代仓储建筑的典型代表

上世纪初到1930年代,苏州河两岸集聚着华商工厂和仓库,便利的河运通往江苏、浙江及内地。苏州河可谓上海近代工商业的摇篮。

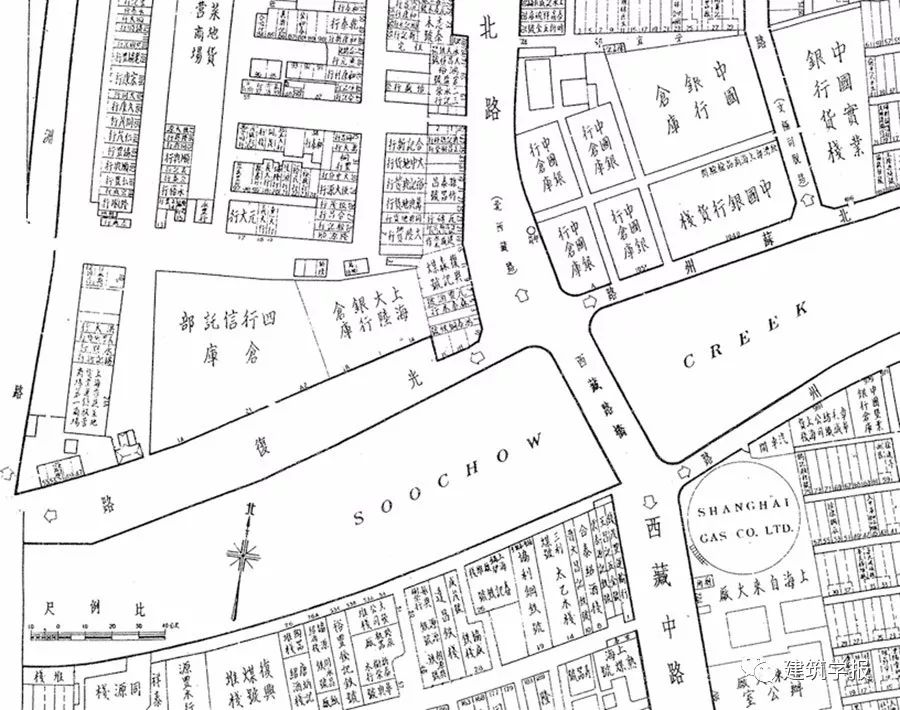

1947年的行号图显示,仅苏州河浙江路桥至新闸路桥一段沿河两岸,密密麻麻排列着数十家储存各类物资的煤、竹、木行等货栈、堆栈和大小银行公司仓库。河岸尽是石砌驳运码头(图1)。

▲ 1 1947年四行仓库周边行号图

其时,垃圾桥(西藏路桥)南堍有木行、煤号及陶器堆栈,北堍东有中国银行仓库、中国实业银行货栈等,其西则是大陆银行仓库、四行信托部仓库等。

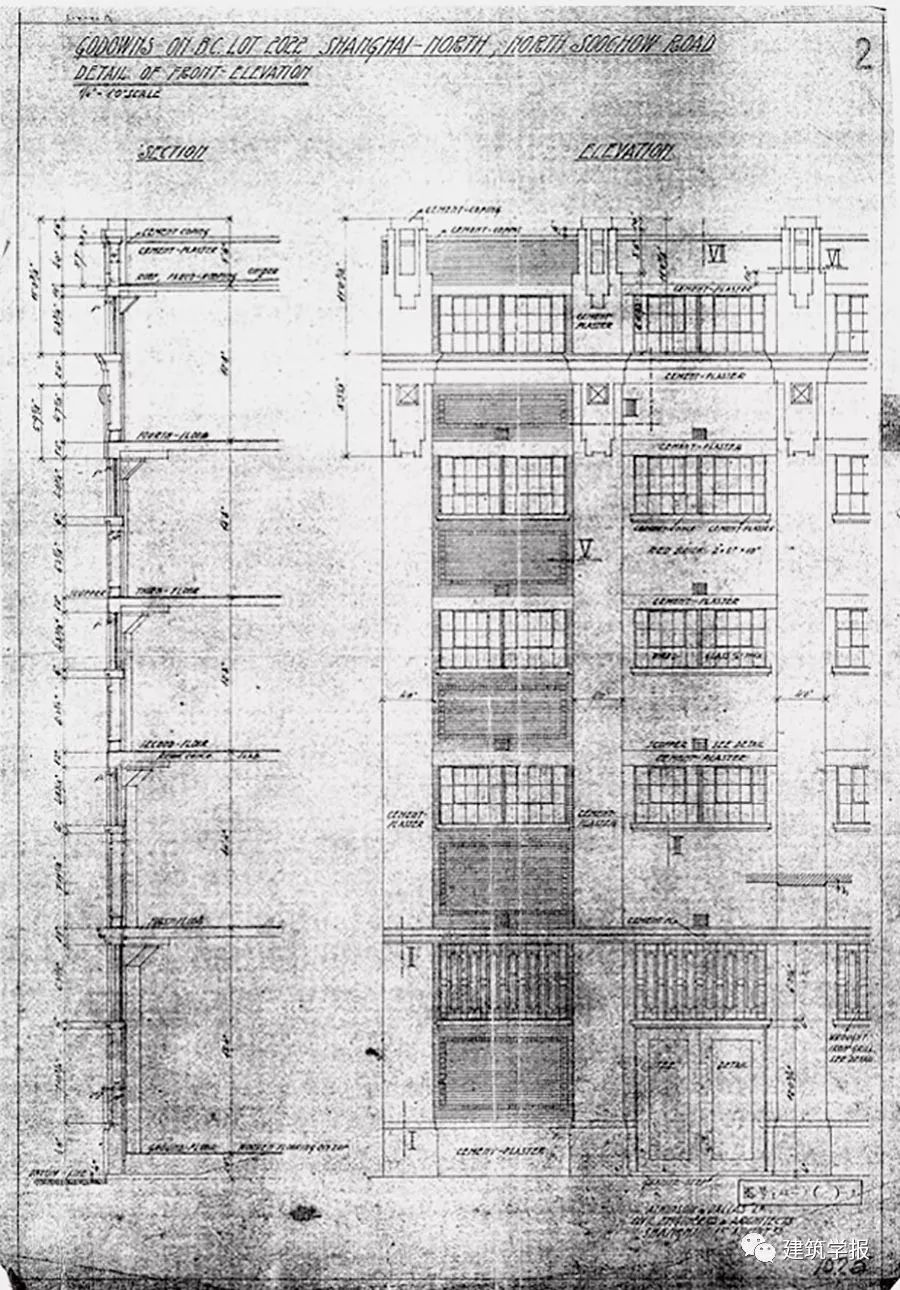

建于1935年的四行仓库,东邻大陆银行仓库,均由通和洋行设计,当时华界与公共租界的分界线斜穿过大陆银行用地(图2)。

▲ 2 历史图纸中的租界分界线示意

▲ 2 历史图纸中的租界分界线示意

两座仓库建造时间接近、内部可通,均高5层,充分利用基地条件,中央为宽敞通高的主要交通廊,两侧5层库房均采用当时先进的柱网均等的无梁楼盖钢筋混凝土结构体系,争取最大净高,以简洁的大进深提高空间利用率(图3)。南立面主入口、柱顶、女儿墙等部位有简化的Art Deco装饰,外墙材料为英国进口大红砖,面层粉刷,是近代先进的仓储建筑。两库总建筑面积约2.2万m² 。

▲ 3 四行仓库历史图纸,一层平面

▲ 3 四行仓库历史图纸,一层平面

两座仓库南立面均设计有竖向壁柱到顶,高窗划格雷同,但窗下墙各异:大陆银行窗下墙为清水青砖墙中间镶红砖框式图案,四行仓库窗下墙为粉刷方框装饰。它们是1930年代苏州河畔建造质量最好的仓库建筑之一(图4)。

▲ 4 大陆银行仓库历史图纸,立面细部

▲ 4 大陆银行仓库历史图纸,立面细部

4 第二次淞沪会战在市中心的抗战遗址

1932年和1937年,上海经历了两次淞沪会战,四行仓库是第二次会战在市中心的重要抗战遗址。

1932年1月28日夜,日寇发动事变,上海爆发第一次淞沪会战。日军从淞沪铁路向闸北进攻,英勇的第19路军奋起抵抗,日机野蛮轰炸位于闸北的上海火车站、商务印书馆,焚烧商店、民宅和著名的东方图书馆。紧接着中日军队在吴淞、庙行等地激战,19路军的英勇抗击鼓舞了全国斗志,然此役给闸北造成巨大创伤。

1937年8月13日,日寇悍然发动第二次淞沪会战,这是中国抗日战争第一场大规模战役,打破了日军速战的妄想。激战至10月,日军先后突破大场、罗店、南翔一线,直至江湾、闸北等华界全境(图5)。

▲ 5 1937年“八一三”淞沪会战要图局部

10月26日,88师524团中校团副谢晋元紧急受命以紧邻租界的苏州河畔四行仓库为固守据点,率领以第一营为骨干组建的400余人的加强营(号称“八百壮士”),进驻四行仓库,决意誓死抵抗,掩护主力部队向西撤退。

10月27~31日,四行仓库保卫战在此地激战,谢晋元率孤军顽强死守,建成仅两年的四行仓库坚如堡垒,曾发生士兵自绑手榴弹跳入日军阵中与敌同归于尽、市民冒险送干粮等感人事迹。日军数次进攻、伤亡惨重,后焚毁周边建筑,以密集平射炮击穿西墙上部,洞口累累,此战何等惨烈!租界公众隔岸观战,中外记者纷纷报导,战事震惊中外(图6、7)。

▲ 6 四行仓库保卫战过程中

▲ 6 四行仓库保卫战过程中

▲ 7 战斗结束后的西墙

▲ 7 战斗结束后的西墙

四行仓库保卫战轰动全国,彰显了民族不屈抗争之精神,极大鼓舞了中国军民士气。由此,这座近代仓库,承载着上海悲壮的抗战记忆。

战后四行仓库作库房用,1980年代后曾作家具城、文化用品市场等;外立面多次统一粉刷、厚达50~60mm;中央通廊被层层封堵;屋面后期加建二层时,原立面女儿墙被拆;西墙西侧搭建了多层厂房,西墙淹没其中,难觅历史踪迹(图8、9)。1990年代,百联集团员工设立“八百壮士英勇抗日事迹陈列室”,塑谢晋元将军铜质胸像以致纪念。1985年四行仓库被公布为抗日战争纪念地,2014年被公布为上海市文物保护单位。

▲ 8 1990年代的南立面

▲ 8 1990年代的南立面

▲ 9 修缮前的西立面

▲ 9 修缮前的西立面

5 保护—复原—再利用——从近代走向当代、苏州河畔综合楼

2014年,我们怀着崇敬之心,承担四行仓库的保护、修缮、复原设计,设计目标是保护整体各个重点部分,恢复历史原貌,设立纪念馆,凸显抗日战争遗址的重要意义,同时科学合理地利用其余部分。

1)全面整治总体环境

拆除西墙外搭建,开辟纪念馆西广场——“晋元纪念广场”,在市中心苏州河畔创造纪念空间;完善内外参观流线、办公人流和车流;保留两座仓库原中央南入口为主要入口,另增设两个北入口,其东为办公入口,西为车流货流入口。

2)完整地保护四行仓库和大陆银行仓库建筑整体

按历史资料与现场勘察比对后分别修复两仓库南立面至1935年建成时历史原貌;通过拆除7层搭建,保留的6层在东、南、西三面均作退进,并对其外墙作低灰度粉刷使其视觉上隐退,才得以完整恢复原5层屋顶檐部、女儿墙、柱顶花饰等立面特色装饰,在苏州河畔呈现出历史原貌。

3)植入新功能及重塑公共空间

四行仓库新的功能是将中庭之西的1-3层改为抗战纪念馆,其余部分1层做停车、后勤等多功能使用,2层以上办公,6层为会议区和可上人观景平台。

设计重塑公共空间,拆除南侧主入口区域的后期搭建,恢复原退进的入口并加盖玻璃雨篷。拆除原中央通廊的后期封堵,改造为富有新意的通高中庭,以使不同功能区互不干扰;其西是抗战纪念馆,其东为创意办公区;为方便人流聚散,重新设计天窗,宽敞的楼梯和背景墙均采用浅色木作,中庭光线明亮、氛围温馨。中庭内增设两台钢骨架玻璃客梯,供各层员工使用;纪念馆内设两台客梯,供观众、残障人士使用。办公区另增设后勤用货梯兼消防电梯,提升服务、消防设施水平。

同时,保留原钢筋混凝土无梁楼盖结构体系,依旧暴露展示原结构构件。在必要处进行结构加固、一层部分构件增设阻尼器,提升抗震性能。采用中空玻璃更换全部玻璃窗,增设空调、消防系统等,执行现行规范规定,全面提升建筑消防、保温隔热和节能水平,提高舒适度,以适应当代的使用需求。

6 复原西墙,重现抗战历史创伤

设计力求准确、安全地复原西墙上炮弹洞口的战争创伤,铭记历史、警示未来。而其难点在于,如何在复原洞口的同时,保证西墙自身和建筑的稳定安全,以及西墙内侧各层空间的正常使用。

设计初期曾思考的问题是:应恢复到什么年代的西墙历史原貌?如何真实地展示1937年10月的抗战悲壮历史?我们曾按恢复到不同历史年代、并以不同展示方式,做了几轮十余个方案反复甄选、研究(图10、11)。

▲ 10 西墙备选方案一 / 11 西墙备选方案二

若不能找到确切的炮弹洞口位置,我们宁可恢复西墙到1935年建成时的一片白墙的历史面貌。专家一审也通过了在白墙上开纪念馆门的方案。尽管如此,我们仍在积极探查炮弹洞口,为准确复原四行仓库西墙在1937年战后的历史形象而努力。几经探查,通过谨慎剥除西墙5层的局部内侧粉刷终于得以确认,西墙原始砌筑和战后封堵使用了不同的材料,前者为英国进口的大红砖,后者为青砖。由此,我们得以验证洞口的确切位置,并重新设计西墙,将其修缮、复原至1937年战后受损的历史原貌的方案(图12、13)。

▲ 12 西立面墙体探查分析

▲ 12 西立面墙体探查分析

▲ 13 洞口定位图及修缮方法

▲ 13 洞口定位图及修缮方法

设计以真实性、安全性为原则,针对西墙上部主要复原展示大的炮弹洞口,中下部复原展示战争中受炮弹震伤的结构构件等。对于不同部位、不同程度的损伤等特殊问题做了多项技术创新设计:大片墙内隐蔽洞口的图纸定位技术;多种技术措施探查、准确定位隐蔽洞口的技术;以安全为前提的部分复原原则;开敞的复原炮弹洞口自身的安全加固技术;炮弹洞口内侧退后800mm增设通高砌筑安全挡墙,作防渗、防水、排水等多种保护技术措施。

其中,为保证墙体自身稳定安全及西广场人员活动安全,复原展示的洞口均经过加固、防坠落处理,以利长期安全并可持续利用。拟恢复的洞口内侧用70mm喷浆料与钢筋网拉结;洞口边缘维持原砖墙填补时的不规则界面,其周围采用L型拉结型钢、碳纤维布等新材料做边缘加固等。

7 不屈的精神永存

2015年8月13日,这里成为上海市纪念中国人民抗日战争胜利70周年的主会场之一;同时入选第二批国家级抗战纪念遗址名录。

每年的8月13日,是上海一个特殊的不能忘却的日子。四行仓库长68m、高30m的西墙,如同立于苏州河边的卧碑,令人震撼。

抗日壮士的不屈精神,永远镌刻在市民心中。

(原文刊载于《建筑学报》2018年5期,总第596期,详细内容请见纸刊。)

设计单位 / 华建集团上海建筑设计研究院有限公司

建筑师 / 唐玉恩 邹勋

地点 /上海静安

设计 / 2014 年/ 竣工 / 2015 年

业主 / 上海百联集团

设计团队 / 刘寄珂、邱致远、游斯嘉、吴霄婧、张莺、张坚、英明、干红、陈叶青、周海山、邹辰卿、邱佳妮、汪海良

基地面积 / 4550㎡

建筑面积 / 2.55万㎡

结构形式 / 钢筋混凝土无梁楼盖、钢筋混凝土框架结构

摄影 / 邵峰(除标注外)

关于近代建筑,您有什么想要讨论的问题呢?欢迎在评论区留言!

下期预告:

四行仓库展现了近代建筑修缮过程中需要面对的复杂性。很多近代建筑都经历了大量后期干预,同时被赋予了新的使用功能和意义。面对这一现实情况,我们需要如何进行修缮的决策?应该被保留的属于近代建筑的“原状”又是什么?请持续关注下期内容,和我们一起持续探讨相关问题。

相关链接:

【本期主题】真实性

【本期主题】活化利用

【本期主题】阐释与展示

【本期主题】法律专题

【本期主题】近现代建筑

*本期编辑顾芸培,排版顾芸培。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】上海四行仓库保护修缮策略

规划问道

规划问道