小编:今日为大家推荐文章《湖北省长江经济带沿岸地区“三区空间”时空演化特征及机制分析(2010-2017)》,来自武汉大学中国发展战略与规划研究院。作者:魏伟、缪江波、夏俊楠、武静。该文章于《经济地理》2020年02期发表,感谢武汉大学中国发展战略与规划研究院授权发布。

研究湖北省长江经济带沿岸地区生态空间、农业空间、城镇空间的空间分布特征及时空演化规律,对于促进国土空间格局优化、实现沿江地区绿色可持续发展具有重要意义。

文章以时空维度对2010年、2015年及2017年湖北省长江经济带沿岸15km内的土地利用及“三区空间”演化特征进行分析,结果表明,在2010~2017年期间,城镇空间不断侵占生态空间和农业空间,农业空间同步占据生态空间,生态空间明显减少;生态空间转化为农业空间最为显著,农业空间、生态空间转变为城镇空间是空间交叉转换的主流趋势。

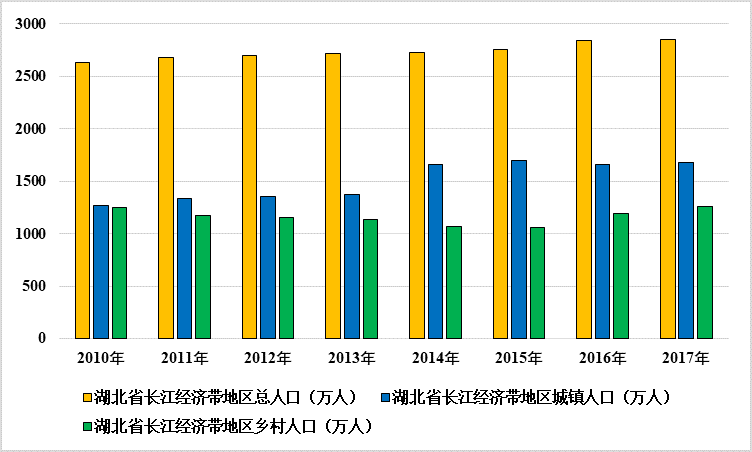

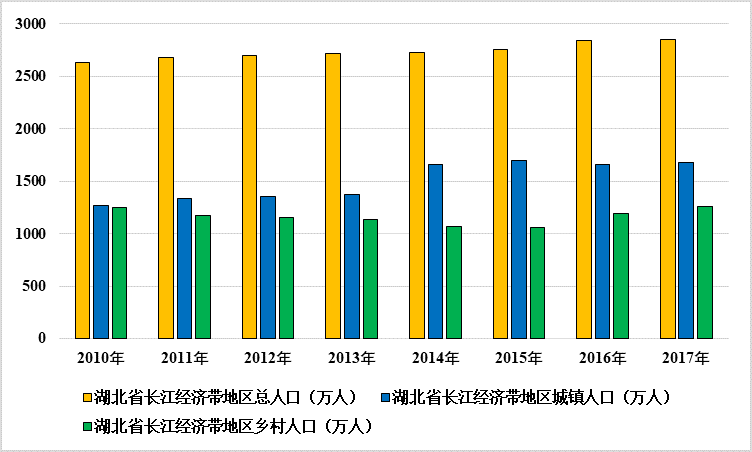

地理基础条件决定了“三区空间”的总体分布特征,相关政策推进了生态环境保护和城镇产业模式调整,但在农业空间的功能提升、城镇空间的集约高效利用、底线控制等层面还存在政策短板和有效的落地机制,总人口和城镇人口规模的增加以及乡村人口规模的稳定,是城镇空间与农业空间增长的内在动力,“土地利用—空间结构—经济发展”之间的互动耦合机制明显。

◆ ◆ ◆

湖北省长江经济带沿岸地区“三区空间”时空演化特征及机制分析(2010-2017)

魏伟、缪江波、夏俊楠、武静

长江经济带是具有全球影响力的内河经济带、我国东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边发展全面推进的对内对外开放带,也是我国生态文明建设的先行示范地区。推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策,是关系国家发展全局的重大战略,党的十九大报告将“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”纳入新时代实施区域协调发展战略的重要内容。

在生态文明和绿色发展的导向下,长江经济带沿岸地区的发展将面临生态保护优先、经济结构调整、资源统筹使用、土地利用优化等全方位的升级转型要求,尤其是沿岸地区土地资源的利用,在当前“自然资源工作集中统一、建立空间规划体系、统筹国土空间生态修复”的管理机制改革背景下,需要以国土空间规划中“生态空间、农业空间、城镇空间”(以下简称“三区空间”)统筹协调、高效利用的系统性思维应对国家要求。

但是,随着城镇化进程的加快,过度追求经济效益和不断加剧的人类活动严重消耗了长江经济带沿线地区的生态资源,造成土地资源不合理开发[1]、自然环境恶化严重[2]、人口压力持续增大[3]、人居环境质量下降[4]等问题严峻。基于此,科学构建长江经济带沿岸地区空间结构体系、合理优化国土空间格局、推动各资源要素发挥协同效应,最终促使沿江区域健康可持续发展,成为生态文明战略下的新常态,也是当前长江经济带沿岸国土空间研究亟待解决的重要科学命题。

目前,对长江经济带的研究已经成为国内外学术界的热点领域,涉及经济发展、区域协调、空间演化、城镇化发展、绿色发展、生态环境保护等主题的文献在近五年内迅速增长,仅SCI、SSCI、CSCD、CSSCI文献库中相关研究就达1200余篇;其中,对长江经济带土地资源利用的研究主要集中于以下三个方面:

其一,从土地利用的视角,通过构建土地利用转型模型要素体系、交叉敏感性系数法、土地开发度三维理论模型、土地利用转移概率矩阵、协调发展度模型等模型方法,开展土地转型模式及特征[5,6]、土地资源优化利用[7]、土地开发强度[8]、空间分布格局及转移方向[9]等研究,对土地利用演化的内在特征开展了客观、系统性的研究;

其二,以城镇空间为核心,通过构建评价指标体系,运用综合评价模型、耦合协调度模型、相对发展模型和固定效应模型等相关模型,从城镇化发展、城市建设用地演化、城镇空间与生态空间、农业空间的关系等视角,分析建设用地的增长趋势与特征[10~14]、人口、空间、产业的城镇化耦合与协调发展[15,16]、城镇空间的时空演化格局及其协调发展[17,18]、城市扩张与经济的互动关系[19]及区域差异[20]、城市及城市群土地使用效率[21~23]、城市扩张与生态响应[24]及城市生态承载力分析[25]、城市经济与社会和生态环境的耦合协调关系及驱动机制[26,27]等,形成了目前长江经济带土地利用研究的热点方向,为当前长江经济带沿线城市普遍重视生态环境建设和用地优化提供了重要支撑,但也反映出普遍存在的城市建设与生态、农业之间较为突出的张力问题;

其三,以生态空间、农业空间的视角,通过构建碳排放模型,采用双变量空间分析法、合作博弈赋权法的多指标综合评价法等方法,开展土地使用的碳排放[28]、生态效应与生态效率的变化[29,30]、耕地利用变化[31]等研究,但总体而言,该方向的研究成果并未支撑起空间优化政策的执行、生态保护理念的落地,生态、农业空间在空间体系中的价值没有形成广泛共识。

总体而言,长江经济带土地资源利用的研究主要聚焦于两类尺度:一类是宏观尺度,面向全域经济带或重点地区开展土地资源要素互动关系和总量变化的研究;另一类是微观尺度,对各类土地要素在区域内呈现的分布特征和演化规律进行研究。但是,在当前全国构建以“三区三线”为主导的国土空间管制体系之下,尤其是针对长江经济带这一国家战略重点地区,需要从三类空间系统性、完整性的视角开展互动研究和内在机制研判;同时,在研究的空间尺度上,需要在微观尺度与宏观尺度之间搭建有效的衔接路径,从微观尺度中挖掘全要素的用地演化特征,从宏观尺度中分析复杂的驱动力机制。本文充分结合当前国土空间规划“三区空间”划定的背景,将两种尺度进行结合,并以土地资源要素所构成的“三区空间”为主要对象,对其在不同时期内的空间分布格局进行时空演化特征分析,同时对特定时期内各类空间相互转化的特征及其驱动力进行研究。

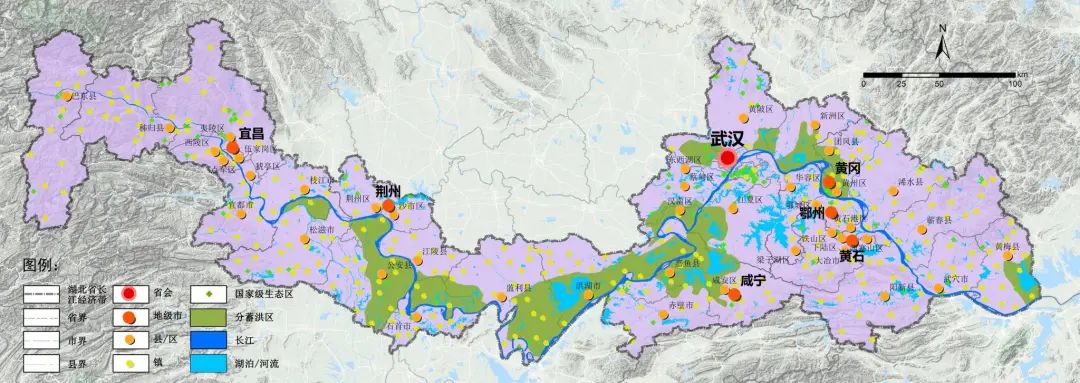

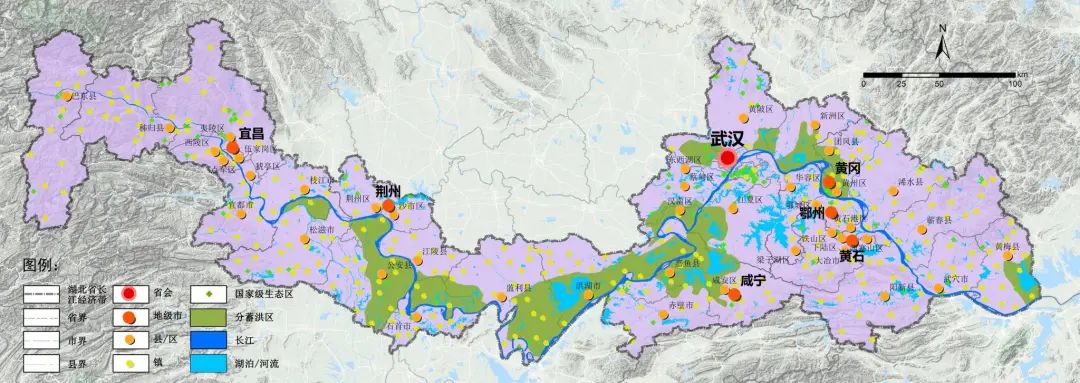

湖北省长江经济带全长1061km,涵盖荆州市、武汉市、黄石市、鄂州市全市域,以及恩施州(包括:巴东县),宜昌市(包括:秭归县、西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、宜都市、枝江市),咸宁市(包括:赤壁市、嘉鱼县、咸安区),黄冈市(包括:团风县、黄州区、浠水县、蕲春县、武穴市、黄梅县)(资料来源:《湖北长江经济带开放开发总体规划(2009~2020)》);国土面积54168.5km2,占湖北省国土总面积的29.1%,2017年末总人口达2851.71万,占湖北省总人口的48.3%(数据来源:2018年湖北省及沿江县市统计年鉴、统计公报及政府工作报告,经统计整理);区域内自然资源丰富:有5处国家级自然保护区、8处国家森林公园、27处国家湿地公园、5处国家地质公园、9处国家级水利风景区、70处4A级以上风景名胜区,以及多处长江沿岸分蓄洪区;城镇体系较完备,产业基础较好,是湖北省东、西区域联系的天然纽带(图1)。

依据《全国主体功能区规划》和《湖北省主体功能区规划》对各县区的定位(表1),湖北省长江经济带地区大致可分为三类国土空间功能地区:(1)长江上游干流区间向中游干流区间的过渡地区,属于三峡库区水土保持国家层面生态功能区;(2)以江汉平原为代表的国家层面农产品主产区;(3)以武汉城市圈、武鄂黄黄城镇连绵带为代表的国家层面重点开发和建设区域。由于功能具有多样性、复杂性,且人口分布、经济发展水平、土地资源利用诉求等具有明显的差异性,所以相对于其他省域而言,湖北省长江经济带地区的人地关系较为紧张,环境保育和水资源环境修复的压力较大,沿岸地区土地利用及空间格局的优化就成为迫在眉睫的重要问题。为此,湖北省从2018年开始实施了一系列政策措施,开展沿江化工企业关改搬转、城市黑臭水体整治、农业面源污染整治、长江干线非法码头整治等长江大保护十大标志性战役,并明确提出“在2025年之前,沿江15km范围内的化工企业都要关改搬转”;对照安徽、江苏、湖南等省近期提出的长江沿岸15km范围内实行最严格的环境准入门槛制度,本文将空间研究对象设定为湖北省沿长江干线15km范围内的土地利用及功能空间,国土面积达39974.95km²。

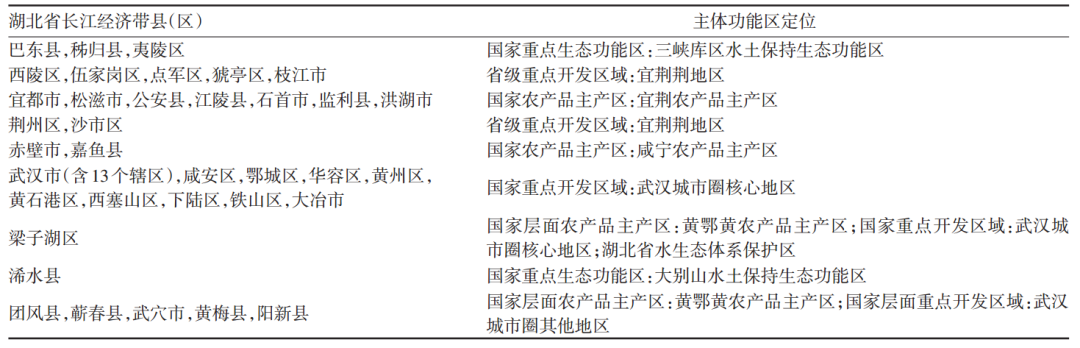

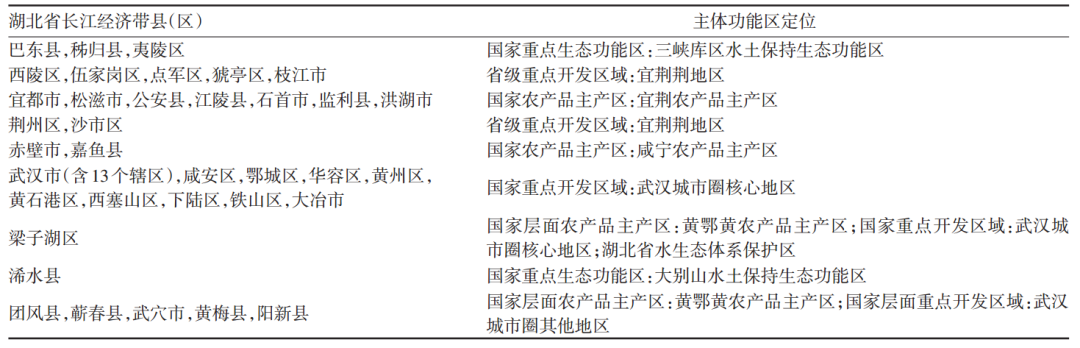

资料来源:《全国主体功能区规划》、《湖北省主体功能区规划》、《湖北长江经济带开放开发总体规划(2009~2020)》,经整理。

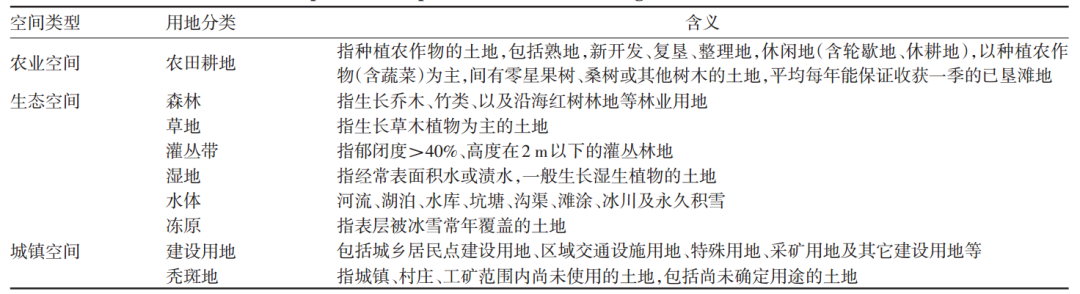

使用Landsat遥感影像原始数据(http://data.ess.tsinghua.edu.cn/),FROM-GLC(全球土地覆盖的更精细分辨率观测和监测)来自Landsat专题Mapper(TM)和Enhanced Thematic Mapper Plus(ETM +)数据生成的30m分辨率的土地覆盖图,并针对原始数据中由于云层干扰存在异常值的区域进行分类校正,采用ENVI软件对Landsat7遥感影像进行监督分类(遥感数据来自地理空间数据云http://www.gscloud.cn/)。利用ArcGIS技术提取2010年、2015年及2017年湖北省长江经济带沿岸15km范围内的用地,包含农田耕地、森林、草地、灌丛带、湿地、水体、冻原、秃斑地及建设用地共九类,分析沿江用地的空间分布和演化特征,按照国土空间规划中的“三区空间”划分开展时空演化比较分析,判断各类空间的规模增减及空间转化情况,分析其演化规律及内在驱动机制。其中,“三区空间”中的农业空间包含农田耕地,生态空间包含森林、草地、灌丛带、湿地、水体、冻原,城镇空间以建设用地为主,另外由于秃斑地规模相对较小且大多可用于建设开发,因此将秃斑地归为城镇空间(表2)。

资料来源:《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017),《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)经整理。

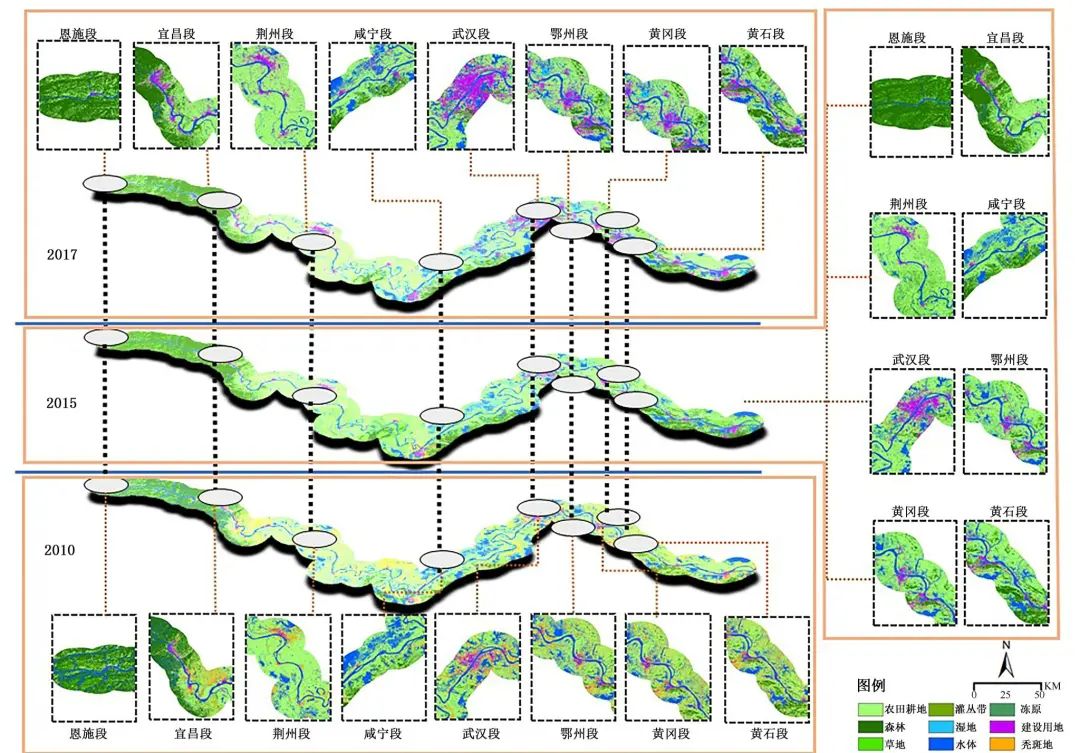

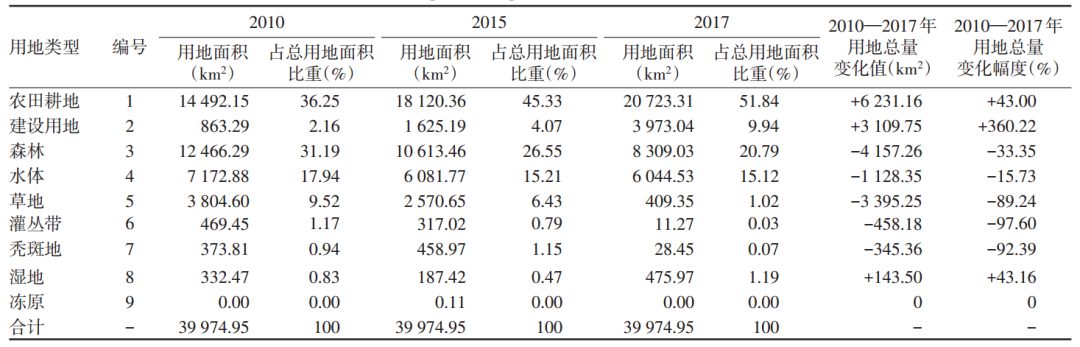

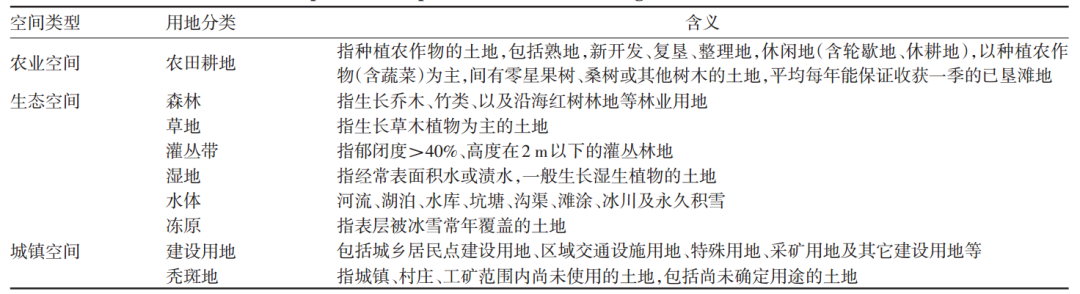

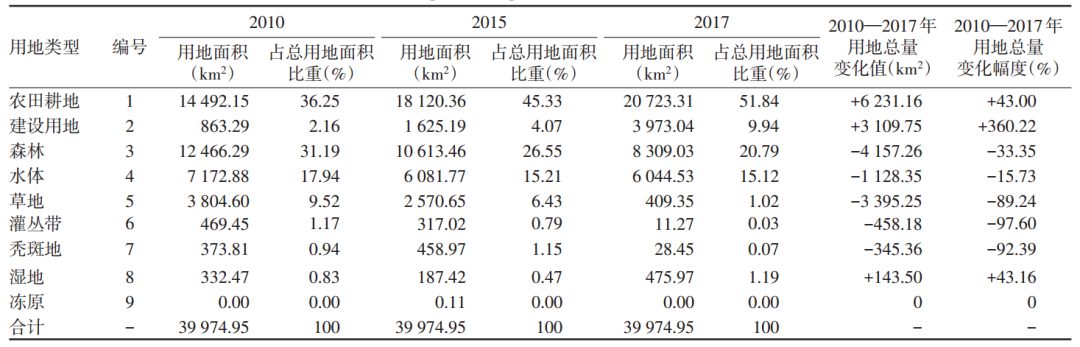

运用ArcGIS10.6对湖北省长江经济带沿岸15km区域2010年、2015年、2017年三期土地利用遥感影像解译数据进行统计分析,得到3个时间节点的九类土地利用空间格局及土地利用结构时空演化过程。通过分别对沿岸15km区域九类单一土地利用类型变化特征的分析,以期细致且全面反映土地利用结构变化规律,揭示其土地变化的时空特征,为探究三区空间时空演化特征提供具体的参考依据。湖北省长江经济带沿岸15km2010年、2015年、2017年土地利用现状及变化情况如图2、表3所示。

图2:2010年、2015年、2017年湖北省长江经济带沿岸15km用地分类图

表3:2010年、2015年、2017年湖北省长江经济带沿岸15km用地分类数据

2010~2017年,沿岸15km区域内各类用地的分布及演化特征为:

(1)农田耕地为区域内规模占比最大的类型,除恩施及宜昌分布较少以外,其他沿岸地区均分布较多,主要围绕建设用地集中连片分布;用地规模持续增长,在原有基础上呈片状向外延伸,用地完整性不断提高;

(2)建设用地集中分布于武汉、宜昌、荆州、黄石、黄冈、鄂州等大中城市中心城区,武(汉)鄂(州)黄(石)黄(冈)城镇连绵带最为集中,其他中小城市及沿江镇区建设用地与农田耕地、湿地、草地等穿插分布;增加的建设用地主要分为两类:一类是沿原有城市建设用地向外扩张和内部填充,整体呈现出“大集中,小分散”的空间格局特征;另一类是近些年快速扩张的沿江产业开发园区;

(3)森林主要分布在恩施及宜昌部分区域,空间分布以带状为主、点状和面状分布为辅的格局;总量持续下降;

(4)水体主要由长江及其支流、湖泊、水塘等组成;2015年之前规模有所减少,但近几年规模保持相对稳定;

(5)草地主要分布在宜昌及恩施地区,以分散分布为主,少数呈带状分布;空间规模持续减少,空间分布趋于分散化;

(6)灌丛带主要分布在宜昌及黄冈地区,空间分布呈点状分布;但规模急剧下降;

(7)秃斑地在空间形态上变化强烈,由2010年主要围绕建设用地呈面状分布,演变为2017年以点状分布为主的特征;

(8)湿地空间分布相对较少,绝大部分分布在荆州地区,空间上主要呈点状分布;规模变化较大,但总量有所增加;

(9)冻原除了在恩施地区偶有分布之外,现在已完全消失。

整体看来,2010~2017年期间内,湖北省长江经济带沿岸15km区域内土地利用规模增长量最大的类型为农田耕地,增长规模达到了6231.16km2;增长率最大的为建设用地,2017年为2010年的4.6倍;减少规模最大的是森林,其次为草地,但草地规模在近些年中锐减并接近消失;灌丛带和秃斑地的减少率均接近一倍,并接近消失;值得注意的是,湿地规模相对于其他用地而言,总量较少,但历经了一个先减少后增加的变化过程,2017年的用地规模甚至超过了2010年的规模。

以上演变特征表明研究期间内湖北省长江经济带沿岸15km内城镇化进程在近些年急速加快,占用了大量的森林、草地及灌丛带,同时对生态资源保护不够重视;农田耕地用地规模不断扩大的现象十分明显,这与湖北省“退耕还林”、“集约高效使用耕地”等政策有很大出入,主要原因在于沿岸地区自然生态基底较为优良、第一产业(如水产养殖)规模化增长带动其用地规模不断扩大等导致。总体而言,土地利用变化的特征反映出近些年湖北长江经济带沿岸地区的生态问题日益严峻。

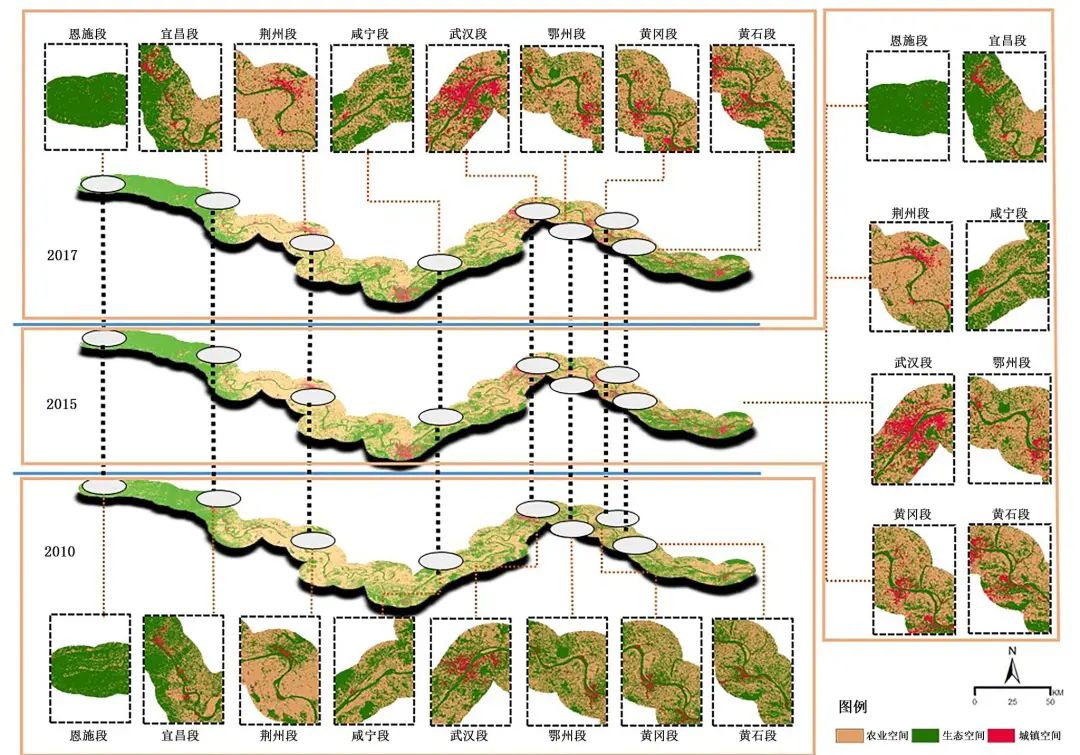

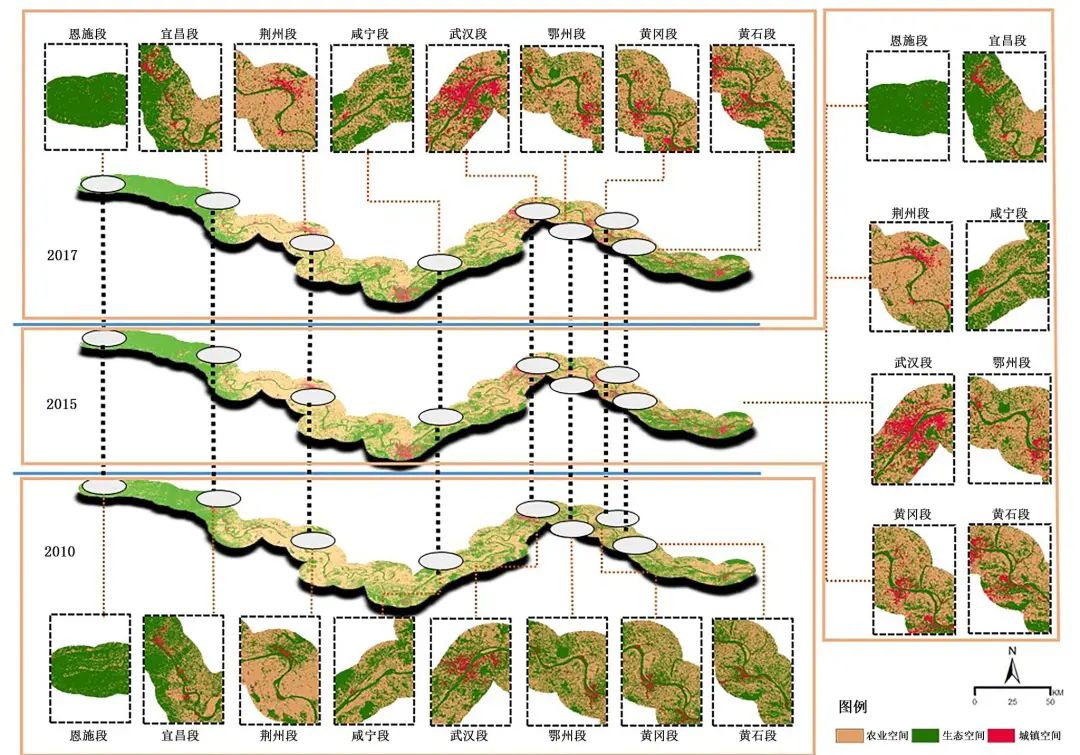

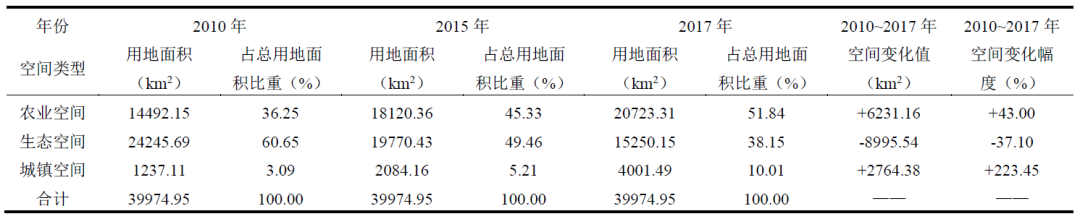

以国土空间规划“三区三线”的划分为主要依据,将上述沿岸15km区域内的九类用地整合为“生态、农业、城镇”三区空间(图3,表4)。通过时间维度的对比,将2010年、2015年、2017年沿岸15公里三区空间相关数据进行定量分析,得到湖北省长江经济带沿岸15km三区空间的用地规模演变规律以及空间变化特征。

图3:2010年、2015年、2017年湖北省长江经济带沿岸15km“三区空间”演化图

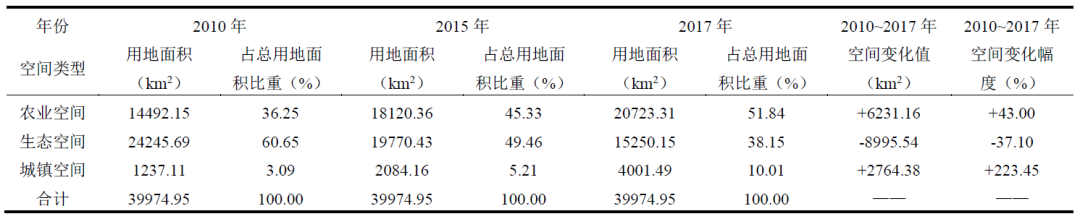

表4:2010年、2015年、2017年湖北省长江经济带沿岸15km三区空间数据

分析可知,2010~2017年期间,沿岸15km区域内“三区空间”的分布及演化特征为:

(1)以农田耕地为内涵的农业空间增长规模最大,占据了空间总规模的一半以上;

(2)生态空间由2010年占空间总量的60.65%,到2017年急剧下降到38.15%,人为干预生态空间的趋势愈加明显;

(3)城镇空间由2010年占空间总量的3.09%,到2017年急剧增加到10.01%,增幅达到223.45%,城镇化进程明显加快;且空间增长方式主要是以原建成区为中心向周边地区扩散,通过占用周边的农业空间和生态空间进行城镇空间的扩张;同时,城镇空间周边的农用空间随着城镇空间的蔓延而同步向外延伸,部分农业空间的完整性由于城镇空间的吞噬而受到一定的破坏,农业空间的延伸进一步对生态空间进行侵蚀。

整体看来,生态空间和农业空间明显因城镇空间的扩张而不断被侵占,但农业空间却同步对生态空间进行占据而不断增加,生态空间在农业空间和城镇空间的双重侵占下,明显减少。

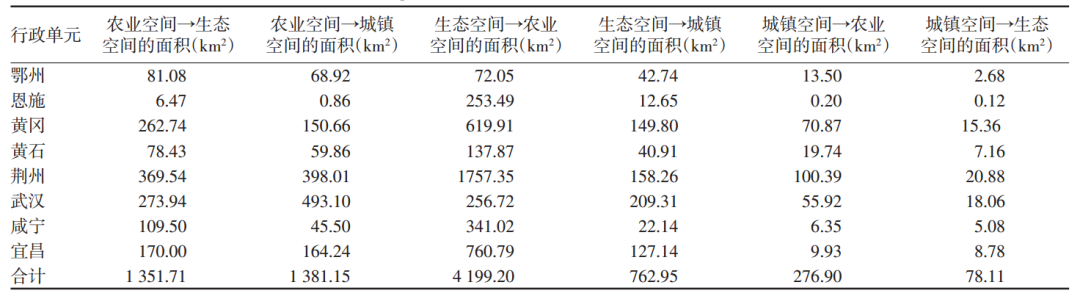

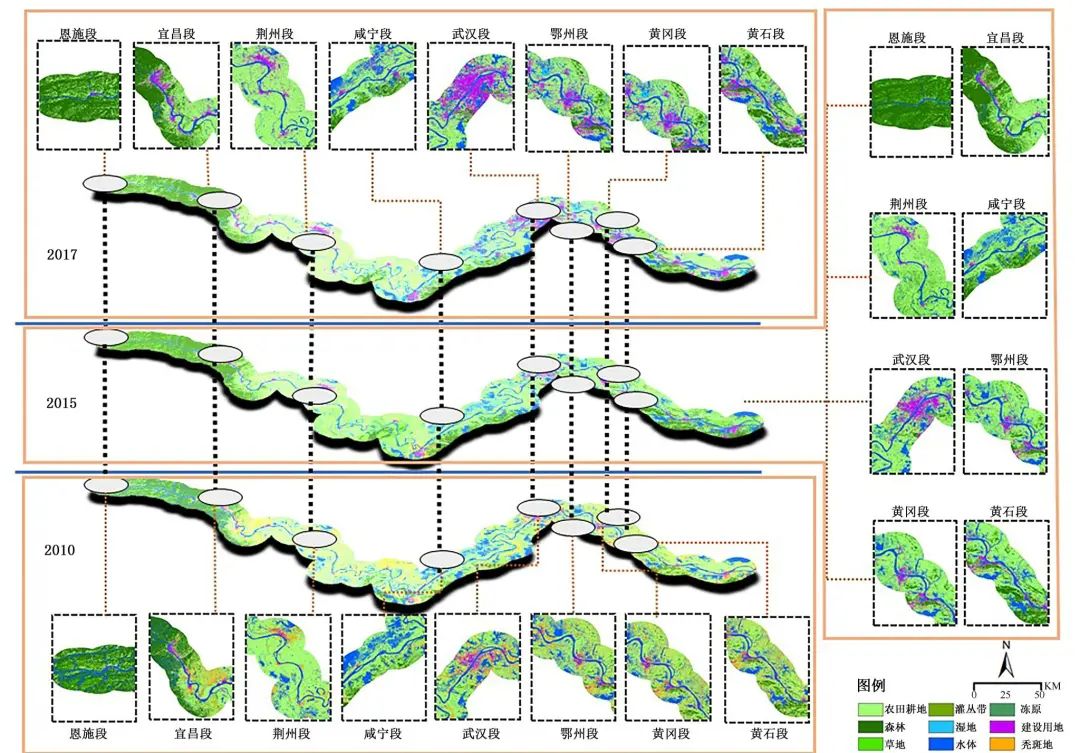

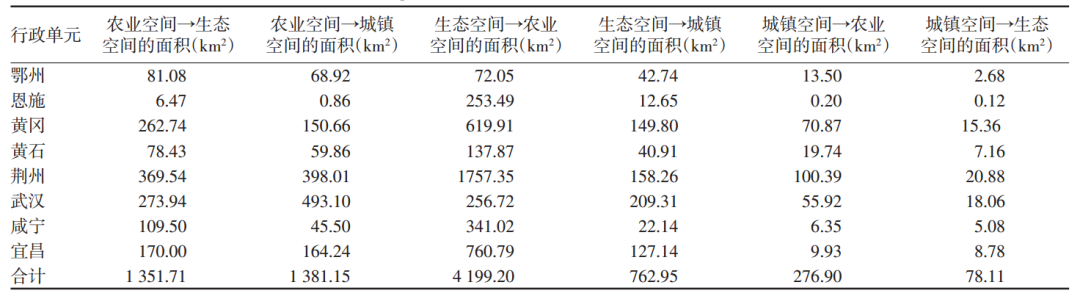

选取2010~2017年湖北省长江经济带沿岸15km区域内“三区空间”变化最为剧烈的地区,利用ArcGIS对土地使用性质进行空间叠加,得到各行政单元“三区空间”之间交叉转化的方向及数量(图4、表5)。

图4:湖北省长江经济带沿岸15km“三区空间”交叉转化图

分析可知,2010~2017年期间,沿岸15km区域内“三区空间”交叉转化的特征为:

(1)生态空间转化为农业空间最为显著,尤以地处江汉平原腹地的荆州最为突出,宜昌、黄冈、恩施、黄石转化规模也较大,成为近些年来空间功能转化规模最大的区域;

(2)农业空间转化为生态空间则是以风景名胜区和生态旅游区最为集中的荆州、武汉、黄冈最为显著;

(3)农业空间转变为城镇空间是各行政单元空间转换的主流趋势,其中以中心城市武汉最为显著,城镇化发展速度较快的荆州、宜昌、黄冈等紧随其后;

(4)生态空间转化为城镇空间也较为显著,武汉、荆州、宜昌、黄冈增幅较大;

(5)城镇空间向农业空间、生态空间转化较少,但荆州、黄冈、武汉等地由于农业规模化生产和风景区的增多而集并了部分乡镇建设用地。

表5:湖北省长江经济带沿岸15km“三区空间”交叉转化数据

自然地理是影响区域空间格局分布的前提条件,并和区位条件、历史文化等人文地理要素综合作用,共同决定着湖北省长江沿岸土地利用结构和“三区空间”总体分布特征:

(1)宜昌、荆州、武汉、黄冈、鄂州、黄石等中心城区,自古就是人口集聚、区位条件突出、文化厚重的区域中心城市,开发建设条件也因地形地貌等因素较为突出,是城镇空间的核心分布地区,尤其是武汉市中心城区,位于国家“两横三纵”新型城镇化战略格局的核心区位,城镇空间规模达到了本区域内建设规模总量的一半以上;

(2)葛洲坝及三峡大坝上游库区,除巴东县城、秭归县城在狭窄的长江谷地有部分城镇空间外,大部地区以峡谷、山地为主,重在水土保育的生态功能;

(3)长江出宜昌城区后,经宜都城区和枝城,进入江汉平原,沿江地区以平原及水域、湿地为主,自古以来就是我国重要的农作物和水产品核心产区之一,重在农业功能;同时也因长江荆江段(枝城至城陵矶)弯道蜿蜒而导致泄洪不畅,历来是长江沿线地区洪灾危害影响最严重的地区,荆江分洪区、人民大垸分洪区、洪湖分洪区、杜家台分洪区等同时也承担着重要的长江分蓄洪功能;另外,沿线湖泊、湿地分布广泛,野生动植物资源丰富,生态功能也日益突出;枝江市区、公安县城、江陵县城、石首城区、监利县城、洪湖城区等城镇空间沿江大体呈均匀分布;

(4)长江出武汉市区后,进入“平原+低山丘陵”地带,沿江地区既有鄂(州)黄(冈)黄(石)为中心的城镇连绵地区(包含团风县城、浠水散花镇、蕲春蕲州镇、武穴市区等城镇空间),也有大量生态保护资源,如遗爱湖、策湖、赤龙湖、武山湖国家湿地公园,网湖国际重要湿地,梁子湖、龙感湖国家自然保护区,以及张渡湖、武湖分蓄洪区;沿线地区也穿插、密集地分布着大量农业空间;此地段重在农业开发、生态保护及城镇建设的综合功能。

自十八大正式提出“大力推进生态文明建设”开始,到十九大进一步提出“坚持人与自然和谐共生”的新时代基本方略,中央和国家层面陆续出台多项相关“三区三线”的政策、规划及标准,主要涉及优化国土空间开发格局、建立空间规划体系、划定三条控制线、探索资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、优化城市开发布局、推进城市群建设等内容;针对长江经济带出台了区域协调、经济转型升级、生态环境保护、农业污染治理等相关政策。

近几年来,湖北省密集出台了多项相关长江经济带空间结构优化的相关规划和政策,如《湖北省主体功能区规划》(2012)、《湖北生态省建设规划纲要(2014-2030年)》(2014)、《关于国家长江经济带发展战略的实施意见》(2015)、《湖北省新型城镇化规划(2014—2020年)》(2015)、《湖北省水土保持规划(2016-2030年)》(2017)、《湖北长江经济带产业绿色发展专项规划》(2017)、《湖北省生态保护红线》(2018)、《沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》(2018)、《湖北长江经济带绿色宜居城镇建设专项规划》(2018)、《湖北省耕地河湖草地休养生息总体方案(2016-2030年)》(2018)等;另外,近几年湖北省也密集颁布或修订了湖泊保护、天然林保护、耕地质量保护、土壤污染防治、水污染防治、大气污染防治等地方条例,以及湿地公园、河道采砂、地质环境、风景名胜区等管理条例。

这些政策从制度和管理上很大程度上推进了长江经济带沿岸地区生态环境的保护和城镇产业模式的调整:沿岸地区生态空间的保护范围以自然保护区、湿地、地质公园、森林公园、风景名胜区、水利风景区、分蓄洪区等保护方式不断清晰和固化,沿江地区的污染企业也通过“关改搬转”等推进产业模式的调整;但在农业空间的功能提升、城镇空间与沿江产业园的集约高效利用、底线控制(永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界)等层面,还存在政策短板和有效的落地机制,导致沿岸地区农业空间的大规模扩张与林业等生态空间保护的冲突较大,城镇空间尤其是中小城市和乡镇地区的沿江城镇建设(以各种类型的产业园为代表)快速扩张,生态空间的总体规模不断下降等突出问题。

从2010~2017年之间的人口变化趋势中分析可知(图5),湖北省长江经济带地区的人口总量占湖北省人口总量的比例,由2010年的45.88%增长为2017年的48.32%,本时期内人口规模的增幅为8.52%,远超同期湖北全省总人口规模3.04%的增幅,而且以城镇人口的增长最为显著,增长了409.72万人,增幅达到了32.28%(同期湖北全省城镇人口增幅为22.93%,全国为21.45%),人口城镇化进程极为迅速,城镇建设用地不断扩张,是导致沿江地带城镇空间快速增长的主要原因;另外,在湖北省整体乡村人口规模及比例下降的趋势下(2017年较2010年降幅达16.62%),长江经济带地区乡村人口的规模和比例基本保持稳定(2017年较2010年增加0.76%),这种地区与省域整体变化“反常”的现象,说明了近些年来沿江地区农业空间大规模增长的主要原因:在乡村人口规模稳定的基础上,农业的产量、生产效率、资源利用效率的提高,都需要大规模的农业空间增长作为支撑。

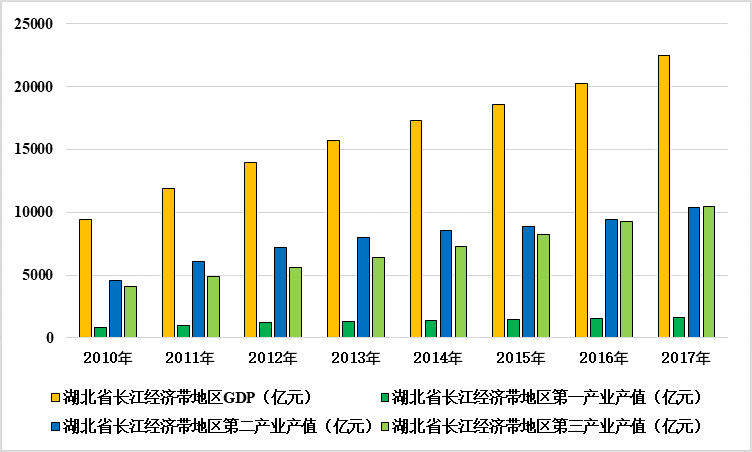

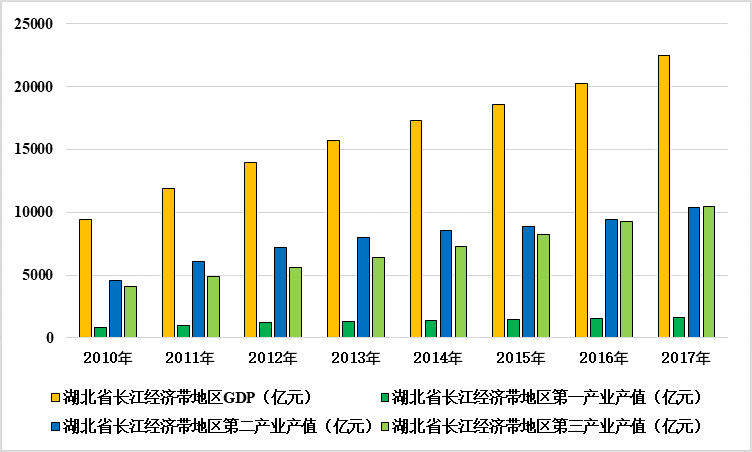

从2010~2017年之间的产业变化趋势中分析可知(图6):

(1)湖北省长江经济带地区是湖北省经济发展的核心地区,从2010年占湖北省GDP的59.27%,到2017年占湖北省GDP的63.45%,全省经济发展主力军的地位进一步巩固,而且在本时期内GDP增幅为137.82%,超过同期全省GDP122.19%的平均增幅;

(2)在产业内涵的变化趋势中,2017年湖北省长江经济带地区的三产规模全部超过了2010年的一倍之多,且第一产业、第二产业、第三产业产值占全省的比例由2010年的38.0%、58.8%、67.6%变化为2017年的47.2%、67.1%、63.5%;第一产业和第二产业的占全省的比重进一步增大,增幅也分别达到了104.65%和127.04%,远超同期全省64.93%和98.98%的平均增幅,这与本时期内农业空间和城镇空间的快速增长保持同样的趋势;第三产业增幅最大,2010~2017年间增长156.44%,低于全省172.77%的平均增幅,但占湖北省第三产业总量的比例一直维持在65%左右,生态空间支撑的旅游业和城镇空间支撑的服务业及信息产业,是本区域第三产业发展的主要动力;整体看来,“土地利用—空间结构—经济发展”之间的互动耦合机制十分明显;

(3)在产业结构的变化趋势中,2017年湖北省长江经济带地区和全省的三产比例分别为7.4:46.0:46.6和10.0:43.5:46.5,相比而言,第一产业的比例低于全省平均比例,第二产业的比例高于全省平均比例,这与长江经济带地区密集分布产业空间有直接关联,能源电力、化工、电子信息、轻纺、冶金、汽车、机械等湖北省支柱性产业集中分布于长江沿岸地区。

另外,随着居民日常生活方式的改变,教育、医疗、养老、文化、娱乐、购物等消费模式不断升级,长江经济带沿线密集分布的城镇空间是承载这种变化的核心载体;同时,随着全民旅游时代的到来,湖北省长江经济带地区作为旅游资源极为丰富的地区,分布着大量国家级的风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园和水利风景区,以及孕育长江文化的人文历史景区,是生态空间保护及城镇空间优化的重要基础。

图5:2010~2017年湖北省长江经济带地区人口变化趋势图

图6:2010~2017年湖北省长江经济带地区产业变化趋势图

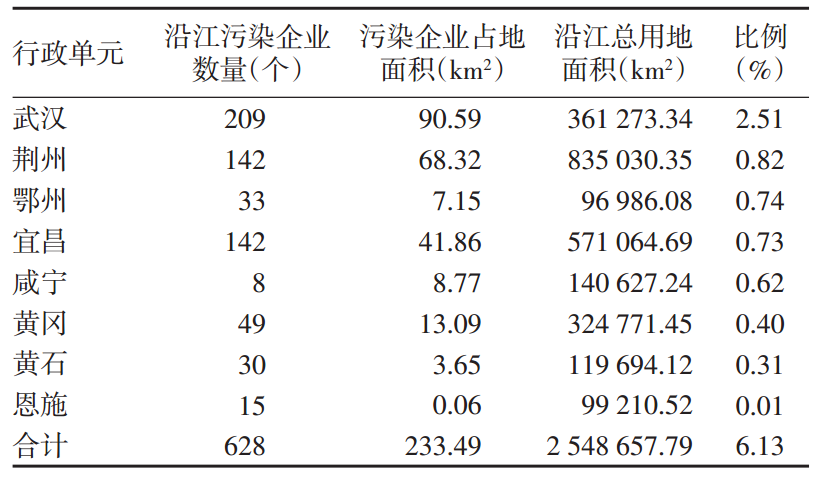

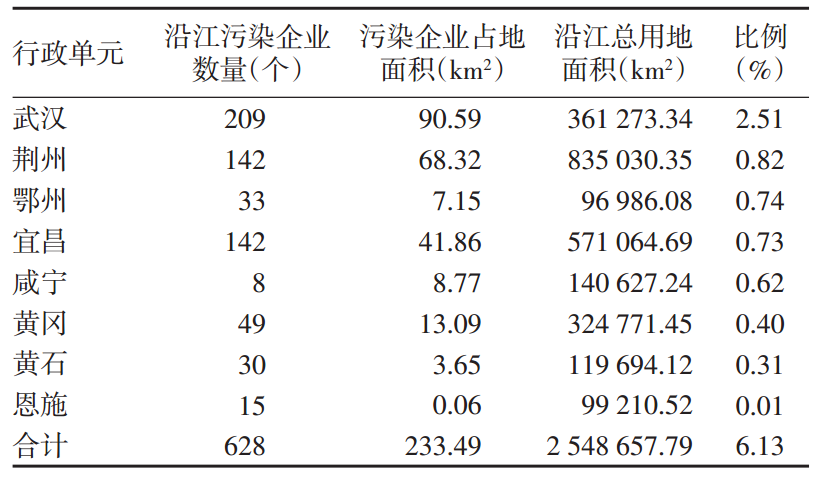

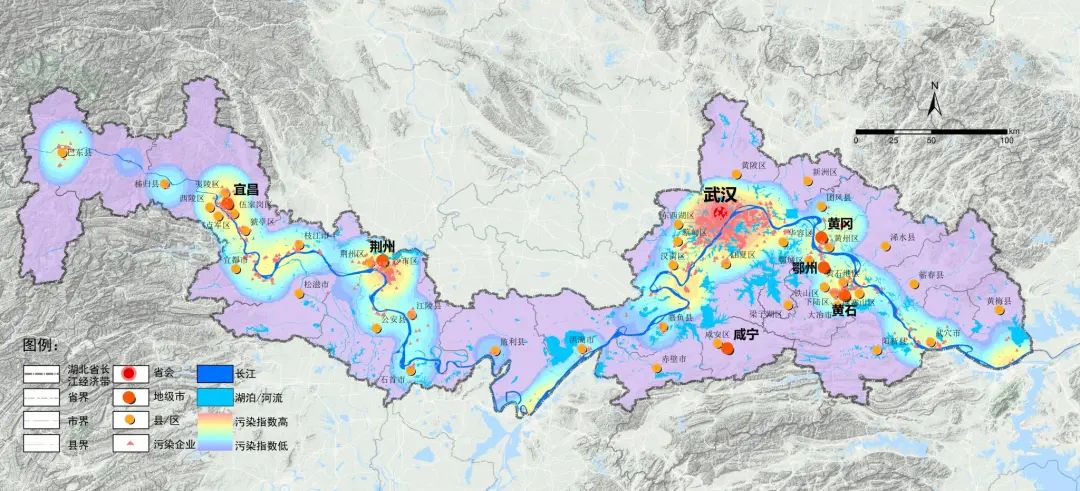

2018年6月8日,《湖北省沿江化工企业关改搬转工作方案》中提出沿江1km及15km内化工企业关改搬转的相关工作,基于此,对湖北省沿江15km范围内主要污染企业进行提取,利用ArcGIS进行统计分析,获取沿江15km连片化工污染工业区共628处,污染企业面积达233.49km²。分析湖北省长江经济带沿岸15公里区域内化工企业相关数据可知(表6),沿岸15km地区不符合城市建设要求的工厂、污染企业依然占据较大份额,就数量及用地规模而言,武汉市都是其中最显著的地区,这与武汉市过度追求经济增长有关。

表6:湖北省长江经济带沿岸15公里区域内化工企业相关数据分析

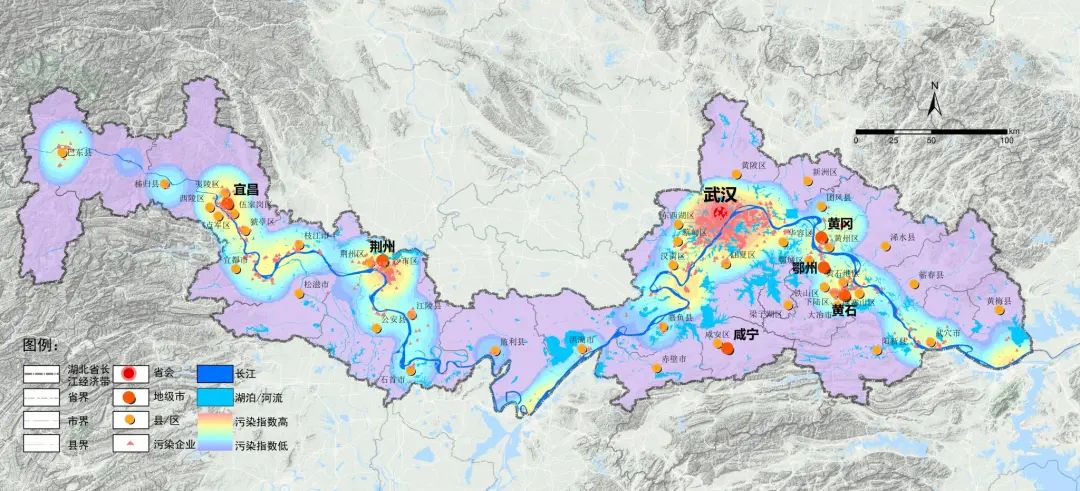

基于ArcGIS核密度分析技术,对研究区域的重污染化工企业的布局进行处理并可视化(图7),可直观看出,沿江15km工业区无论是数量还是规模,武汉、荆州、宜昌三地均为污染企业分布最为密集的地区,且三者的污染企业在空间分布上均与长江相距较短距离。这一现象对于沿岸城市生态环境造成了一定的破坏,部分污染性较强的工厂企业选址在靠近长江和农业空间附近,工厂企业生产产生的废水直接渗入地下,工业残渣随意倾倒在农田附近的现象较为普遍,对该区域土壤造成极为严重的污染。长远来看,沿线15km范围内的工业园作为沿岸城市经济发展的一种途径,其功能的转型(如污染企业的搬迁)、生态化发展的准入门槛、严格的生态空间管控将成为必然趋势。

图7:湖北省长江经济带沿岸15公里区域重污染化工企业分布热力图

以湖北省长江经济带沿岸15km范围内的土地与结构、“三区空间”为研究对象,分析2010年、2015年及2017年“三区空间”的时空演化及交叉转换特征,探讨地理基础条件、政策推动、人口规模及结构的变化与城镇化进程的加快、产业发展与生活方式的变化等方面的驱动机制,主要结论如下:

(1)农田耕地增长规模最大,建设用地增幅最大,森林用地减少规模最大,草地、灌丛带和秃斑地锐减并接近消失,湿地先减少后增加;生态空间和农业空间明显因城镇空间的扩张而不断被侵占,但农业空间却同步对生态空间进行占据而不断增加,生态空间在农业空间和城镇空间的双重侵占下,明显减少;

(2)生态空间转化为农业空间最为显著,是空间功能转化规模最大的区域;农业空间、生态空间转变为城镇空间是空间交叉转换的主流趋势;农业空间转化为生态空间以风景名胜区和生态旅游区为代表;城镇空间向农业空间、生态空间转化较少;

(3)自然地理条件和区位条件、历史文化等要素综合作用,共同决定着土地利用结构和“三区空间”的总体分布特征;国家和地方各级政府近些年密集出台的相关政策,积极推进了本地区生态环境的保护和城镇产业模式的调整,但在农业空间的功能提升、城镇空间与沿江产业园的集约高效利用、底线控制等层面,还存在政策短板和有效的落地机制;总人口和城镇人口规模的增加,以及乡村人口规模的稳定,是城镇空间与农业空间增长的内在动力;长江经济带地区是湖北省支柱产业分布最密集的产业增长核心地区,“土地利用—空间结构—经济发展”之间的互动耦合机制明显,也是生态空间保护及城镇空间优化的核心地区。

目前国家正在大力推进国土空间规划、生态保护及修复等关系国计民生和可持续发展的重大战略改革,为生态环境保护、粮食安全及农业发展、经济模式升级转型、城镇用地集约高效利用提供资源保障和空间支撑;湖北长江经济带地区的“三区空间”格局优化,在此背景下还有诸多短板需要补齐:

(1)以长江为核心的生态体系构建刻不容缓,在水资源的合理利用、沿线生态保区域的整体化构建、环境污染的控制、生态环境承载能力的提高等方面亟待加强;

(2)提升农业空间使用效率,优化农业资源空间分布,改变当前“大而不强”、“多而不优”的粗放式农业发展模式;

(3)优化城镇空间布局,着力提高“武鄂黄黄”城镇连绵带在“长江中游城市群”中的整体土地使用效率与区域空间经济价值,培育武汉城市群在国家新型城镇化战略中的中心地位,提升宜昌市区、荆州市区、咸宁市区在湖北省城镇体系结构中的竞争力,优化沿江小城镇的空间布局与特色化发展,弥补湖北省城市首位度过大的结构性问题;

(4)统筹“三区空间”的底线思维与互动发展,严格落实人与自然和谐共生方略下的生态保护红线、国家粮食安全体系下的永久基本农田保护红线、城镇可持续发展背景下的城镇开发边界线,探索三区空间在功能互补与效益共生等方面的互动机制。

[1] LIU S C, YE Y M, LI L I. Spatial–Temporal Analysis of Urban Land-Use Efficiency: An Analytical Framework in Terms of Economic Transition and Spatiality [J]. Sustainability, 2019, 11 (7):1-20.

[2] WU D, ZOU C X, CAO W, et al. Analysis of the Ecosystem Soil Conservation Function Based on the Major Function-Oriented Zones across the Yangtze River Economic Belt, China [J]. Sustainability, 10(10):1-15.

[3] LI Y F, ZHANG X P. Regional Disparities and Spatial-Temporal Evolution of Carbon Emissions of Domestic Electricity Consumption in Urban China [J]. Tropical Geography, 2015, 35 (2):250-257.

[4] Song F, Yang X H, Wu F F. Suitable Pattern of the Natural Environment of Human Settlements in the Lower Reaches of the Yangtze River[J]. Atmosphere, 2019, 10(4):1-15.

[5] 吴思, 胡守庚, 熊婷, 等. 长江中游经济带主体功能区土地利用转型模式研究 [J]. 资源科学, 2018, 40(11);2213-2224.

[6] 刘永强, 龙花楼, 李加林. 长江中游经济带土地利用转型及其生态服务功能交叉敏感性研究 [J]. 地理研究, 2018, 37(5): 1009-1022.

[7] DAN W, ZOU C X, W C, et al. Analysis of the ecosystem soil conservation function based on the major function-oriented zones across the Yangtze River Economic Belt, China [J]. Sustainability, 2018, 10(10): 1-15.

[8] 张竞珂, 陈 逸, 黄贤金. 长江经济带土地开发均衡度及限度评价研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(12): 1945-1953.

[9] 钟业喜, 朱治州. 长江经济带土地利用及其生态系统服务价值演变研究 [J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2018, 51(3): 100-107.

[10] 邓宗兵, 宗树伟, 苏聪文, 陈钲. 长江经济带生态文明建设与新型城镇化耦合协调发展及动力因素研究[J/OL].经济地理:1-15[2019-05-15].http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.K.20190410.0856.002.html.

[11] XIN C, HUA S, YANG L, et al. Urban land intensive use evaluation study based on nighttime light—a case study of the Yangtze River Economic Belt [J]. Sustainability, 2019, 11(3): 1-21.

[12] YANG Z, LIN A W, ZHOU Z G, et al. Spatial pattern evolution and optimization of urban system in the Yangtze River Economic Belt, China, based on DMSP-OLS night light data [J]. Sustainability,2018,10(10):1-14.

[13] LI Y, SHAO H, JIANG N, et al. The evolution of the urban spatial pattern in the Yangtze River Economic Belt: based on multi-source remote sensing data [J]. Sustainability, 2018, 10(8): 1-21.

[14] LIU Y L, ZHANG X H, Kong X S, et al. Identifying the relationship between urban land expansion and human activities in the Yangtze River Economic Belt, China [J]. Applied Geography, 2018, 5(94):163-177.

[15] 孔雪松, 谢世姣, 朱思阳, 等. 湖北省人口-土地-产业城镇化的时空分异与动态耦合分析[J/OL].经济地理:1-13[2019-05-15]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.K.20190422.1639.028.html.

[16] 刘欢, 邓宏兵, 李小帆. 长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展时空差异研究 [J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(5): 160-166.

[17] 王维. 长江经济带城乡协调发展评价及其时空格局[J]. 经济地理, 2017, 37(8): 60-66.

[18] XIE H L, ZHU Z H, WANG B H, et al. Does the expansion of urban construction land promote regional economic growth in china? evidence from 108 cities in the Yangtze River Economic Belt [J]. Sustainability, 2018, 10(11): 1-15.

[19] 黄木易, 岳文泽, 何翔. 长江经济带城市扩张与经济增长脱钩关系及其空间异质性 [J]. 自然资源学报, 2018, 33(2): 219-232.

[20] 陈伊翔, 朱红梅, 吴飞, 等. 长江经济带建设用地扩张与经济增长关系及区域差异 [J]. 地域研究与开发, 2017, 36(5): 93-96.

[21] 金贵, 邓祥征, 赵晓东, 等. 2005-2014年长江经济带城市土地利用效率时空格局特征 [J]. 地理学报, 2018, 73(7): 1242-1252.

[22] 杨奎, 文琦, 钟太洋. 长江经济带城市土地利用效率评价 [J]. 资源科学, 2018, 40(10): 2048-2059.

[23] HUANG Y, LI L, YU Y T. Do urban agglomerations outperform non-agglomerations? A new perspective on exploring the eco-efficiency of Yangtze River Economic Belt in China [J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 202: 1056-1067.

[24] 李嘉译, 匡鸿海, 谭超, 等. 长江经济带城市扩张的时空特征与生态响应 [J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(10): 2153-2161.

[25] 王维, 张涛, 王晓伟, 等. 长江经济带城市生态承载力时空格局研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(12): 1963-1971.

[26] 李雪松, 龙湘雪, 齐晓旭. 长江经济带城市经济-社会-环境耦合协调发展的动态演化与分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(3): 505-516.

[27] 江孝君, 杨青山, 耿清格, 等. 长江经济带生态-经济-社会系统协调发展时空分异及驱动机制 [J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(3): 493-504.

[28] 苑韶峰, 唐奕钰. 基于低碳视角的长江经济带土地利用碳排放空间分异研究 [J]. 经济地理, 2019, 39(2): 1-13.

[29] XING Z C, WANG J G, ZHANG J. Total-factor ecological efficiency and productivity in Yangtze River Economic Belt, China: A non-parametric distance function approach [J]. Journal of Cleaner Production,2018, 200: 844-857.

[30] 李振瑜, 张建军, 耿玉环. 基于空间关系的长江经济带城市群生态效应扩散研究 [J]. 中国农业大学学报, 2017, 22(1): 161-171.

[31] 罗素, 胡守庚. 近10年长江经济带多尺度耕地利用变化特征 [J]. 长江流域资源与环境, 2018, 39(7): 188-195.

以上内容来自武汉大学中国发展战略与规划研究院。全文内容发表于《经济地理》2020年02期。

点击文末阅读原文可至武汉大学中国发展战略与规划研究院网站查看全文内容。

魏伟,武汉大学城市设计学院、武汉大学中国发展战略与规划研究院

— END—

欢迎收藏,欢迎点击在看,欢迎添加星标

确保重要信息不会错过

欢迎加入国匠城学社知识星球

每日学习,共同进步

点击这里查看:国匠城-城市规划学社是什么?

城市规划学社 城市数据学社 国土空间学社

原文始发于微信公众号(国匠城):湖北省长江经济带沿岸地区“三区空间”时空演化特征及机制分析(2010-2017)