最近新浪微博上一个#中国2098的话题悄悄走红,与话题相关的名为《中国2098》的系列作品是央美本科毕业生的毕业作品。这个作品创作背景基于,本世纪 60 年代冰川融化,海平面大幅上涨, 借用主人公“老七”在低轨道空间站上的视角,鸟瞰式的描绘了2098年气候变化之下,中国如何有信念的生存下来。

在冰川融化、海平面大幅度上涨的影响之下,中国和日本、韩国等东北亚邻国们共同建造了能够合围东海和日本海的巨大堤坝,通过抽取堤围内的海水,恢复之前被淹没的陆地。同时大西北的黄土高原大量吸收这些抽取出来的水,生态环境而得到大量改善。同时受益于在东海和日本海进行了填海造地的工程,人类的居住空间得到进一步的改善,

作品系列的首图是,“老七”在低轨道俯瞰东海大堤的场景,在画面上可以清晰的看到东亚邻国一起建设起来的链接第一岛链和日本四岛的巨型海堤,渤海和濑户内海消失,填海而来的陆地和黄土高原成为了新的建设扩展空间。

陆地打印机 地表最强填海机

海堤的建设工地

厦门 东海大堤的南方起点

东水西引工程

黄土高原遗址

海殇 体验灯塔国余辉

太阳照常升起小区居民楼外

在作者看来, “回到背景设定中的全球变暖、海平面上升,这里面最好画的是沿海 “新长城”,首先它体量大,符合“大基建” 主题;其次,它能体现中国人民和政府面对未来环境挑战时克服困难的决心,充满了革命乐观主义精神;最重要的是:它受到海平面上涨的前提条件而存在——科幻和现实结合最恰当”。

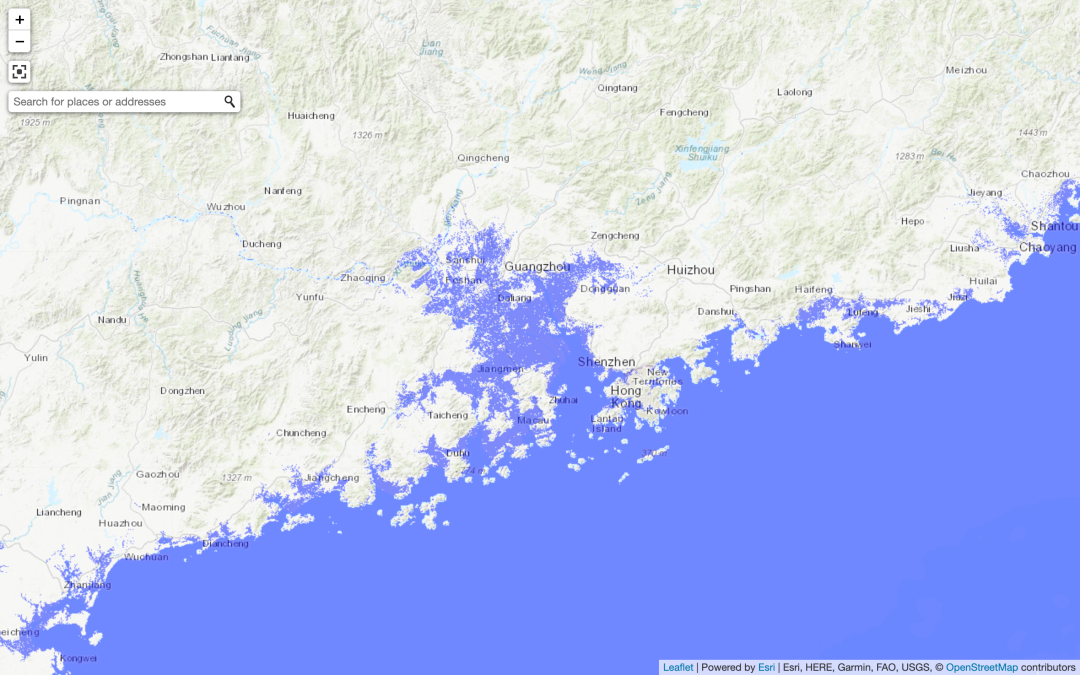

海平面升高3米数据模拟

相对于《2098》里的中国,实际数据中的中国却也是真真正正在遭受威胁,自然资源部海洋预警监测司10日公开发布的2018年《中国海平面公报》说,海平面监测和分析结果表明,中国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。1980-2018年,中国沿海海平面上升速率为3.3毫米/年,高于同时段全球平均水平。

2018年,中国沿海海平面较常年(1993-2011年定为常年时段)高48毫米,近七年海平面均处于近四十年来的高位。根据此数据计算,到2098年中国海平面将升高到3.1 m左右。而这一数据意味着,沿海的重要经济城市全部位于海平面以下。

2098年天津,上海,深圳,广州大部分将位于海平面以下

届时就算不考虑未来气候变化可能越来越迅速,中国当前发达的城市,上海、广州、深圳、香港,同时也是建筑师,规划师和景观设计师最密集的城市,均面临着位于水平面以下的威胁。

对于这种隐忧,在千禧年之前,德国的设计师就开始准备。

大家应该都知道,易北爱乐厅(Elbphilharmonie)由世界著名的建筑工作室赫尔佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron)设计, 它是一座位于德国汉堡的音乐厅,属于汉堡港城(Hafen City)的一部分,高达110米,为目前汉堡最高的居住建筑。

易北爱乐厅,汉堡市,Boxun Zhang via Creative Common

在经历了疯狂的超支和超时建设滞后,这座建筑终于在2019年开放给大众。2007年4月开工时,项目估算费用为57,500万欧元,最终在2016年底以近80,000万欧元完成,超支25%。

但因其精巧的设计与独特的造型,很多人慕名而来,汉堡的城市品牌多了一座新的代表。相比汉堡海港城整体设计,这座建筑只是非常小的一部分。

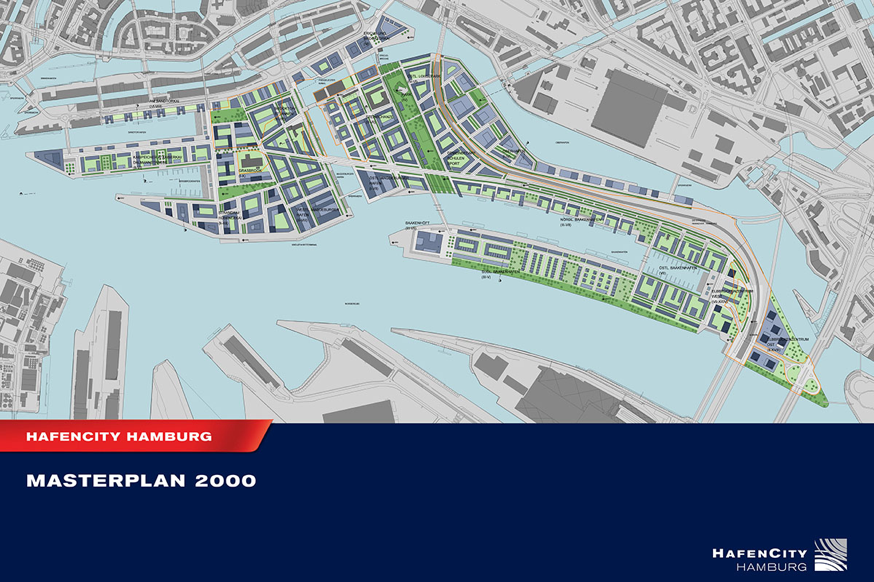

而汉堡海港城(Hafen City)之所以在现代城市设计历史上为最重要的滨水开发项目之一,首先是因为这是欧洲城市设计的祖母级公司KCAP在20年前为汉堡设计的能够抵御200年一遇洪水的新城。

KCAP全称是Kees Christiaanse Architects & Planners,由创始人Prof. Kees Christiaanse在1998年创立。作为欧洲现代城市设计的领军人物,他活跃在教学和实践之中。苏黎世理工大学 ETH Zurich的教授,带领着未来城市实验室Future Cities Laboratory和新加坡政府紧密合作,积极参与东南亚的研究与设计。

+适宜行走

+细密漫游公共空间网络

+具有活力街道生活的建筑肌理

+混合利用混合尺度混合社会阶层混合年龄群体

+无限定风格

其二是因为场地设计条件的苛刻,汉堡海港城位于易北河洪水泛滥区,由于潮汐作用,港口水位每天波动约三米,但在极端情况下,可能高达六米。

这样六米的高差在城市设计中把竖向设计的难度增强,怎样保证城市满足市民日常生活时干脚,必要时也可以湿脚玩耍呢?

KCAP的做法是将所有建筑物都放置在基座上(距海平面 7.5米),以使基座和主要基础设施处于安全水平。在原始地面(海平面高3.5至5.5米)上,设置了一些功能,在更极端的情况下允许洪水泛滥,例如人行道和停车场。

这条3.5米的高度成为了竖向的分界线,3.5米以下都是可能被淹没的区域,底层建筑可能是车库,或一些咖啡厅,洪水来时,会有密封的水闸大门保护建筑内部,外面的公共空间会被淹没。

在空间设计上,可以清晰地看到那条分界线,分界线以下大约是宽8米的滨水空间,可以让人亲近水。这些滨水空间层次分明,变化丰富,一层层从建筑延伸到水边。

而千禧年初的隐忧使得整体建设成本增加,但2020年我们再回看这个2000年的设计时,发现他所涉及的理念正逐渐在应对气候变化上发挥着实实在在的作用。二层连廊在下层被淹没时,保障行人可以继续使用城市空间。同时形成晴天雨天不同的公共空间景观,让水位上涨被普通人看见。

Hafencity之后20年,韧性设计在行业中仍然是个新兴的方向,我们的行业在发生什么样的转变?

2019年,UCL巴特莱学院的院长Christoph Lindner在面向学院的公开信中提到未来建筑学院教育的走向,“我们有能力重塑建筑环境,使其具有更强的适应能力和更美好的未来,这对于我们如何应对气候紧急情况至关重要”。

在他看来,气候变化对全球城市和社区的不平等影响将会是未来建筑教育中不可或缺的。在新兴的气候变化危机和不公正时代,建筑学院的毕业生由于参与到环境可持续性的各个方面,涉及从建筑设计和城市规划,制定政府政策到材料和建筑技术创新的整个过程,所以我们的社会责任感至关重要。

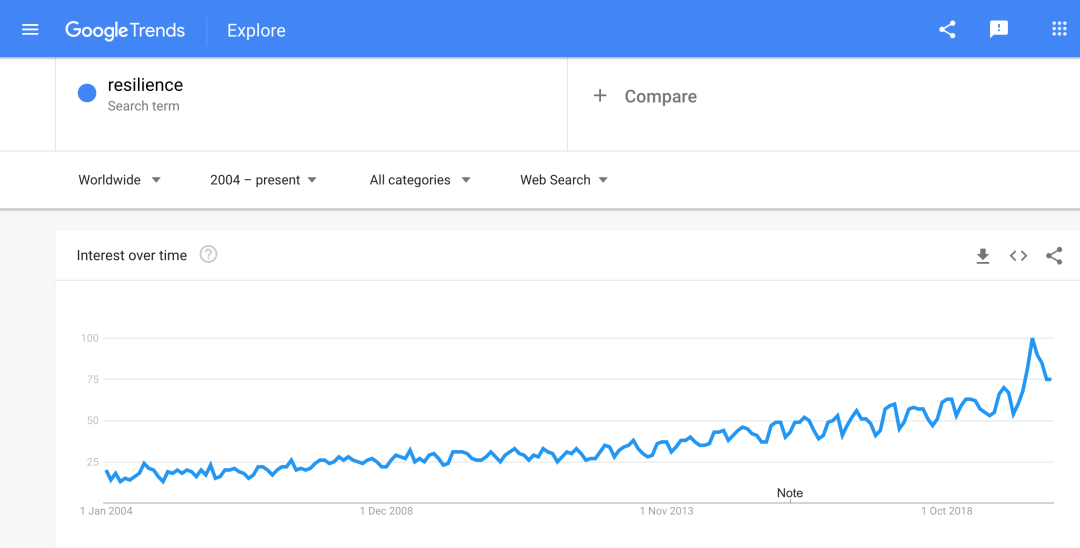

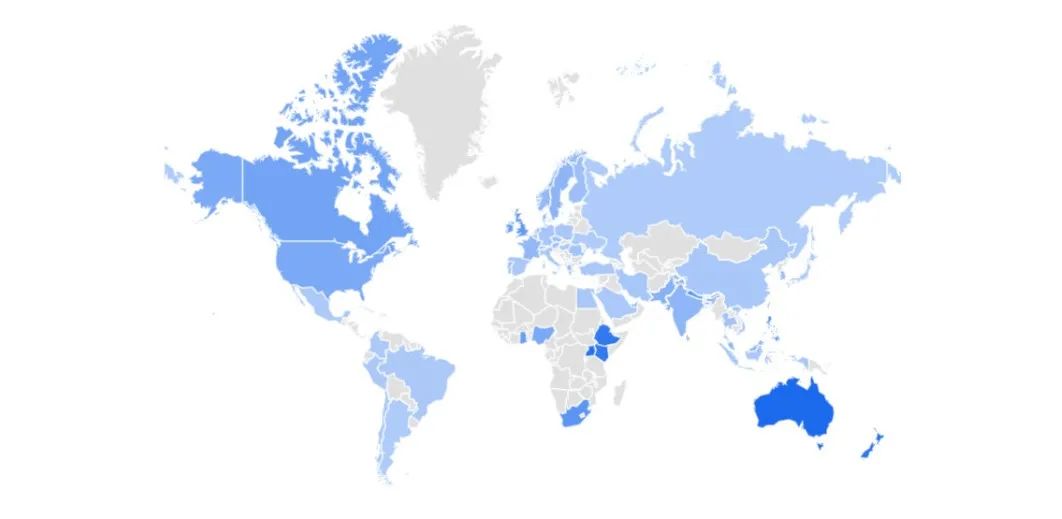

除了建筑学院对于气候相关的教育将会越来越重视,在谷歌搜索的趋势上,我们也发现,韧性(resilience)这个关键词从2004年开始逐渐变得越来越重要。

这种重要性不是局限在某一个国家,而是在世界范围内。

在中国以外的区域,新加坡,澳大利亚,乌干达,新西兰和埃塞俄比亚,关于韧性的谷歌搜索指数在不断上涨。

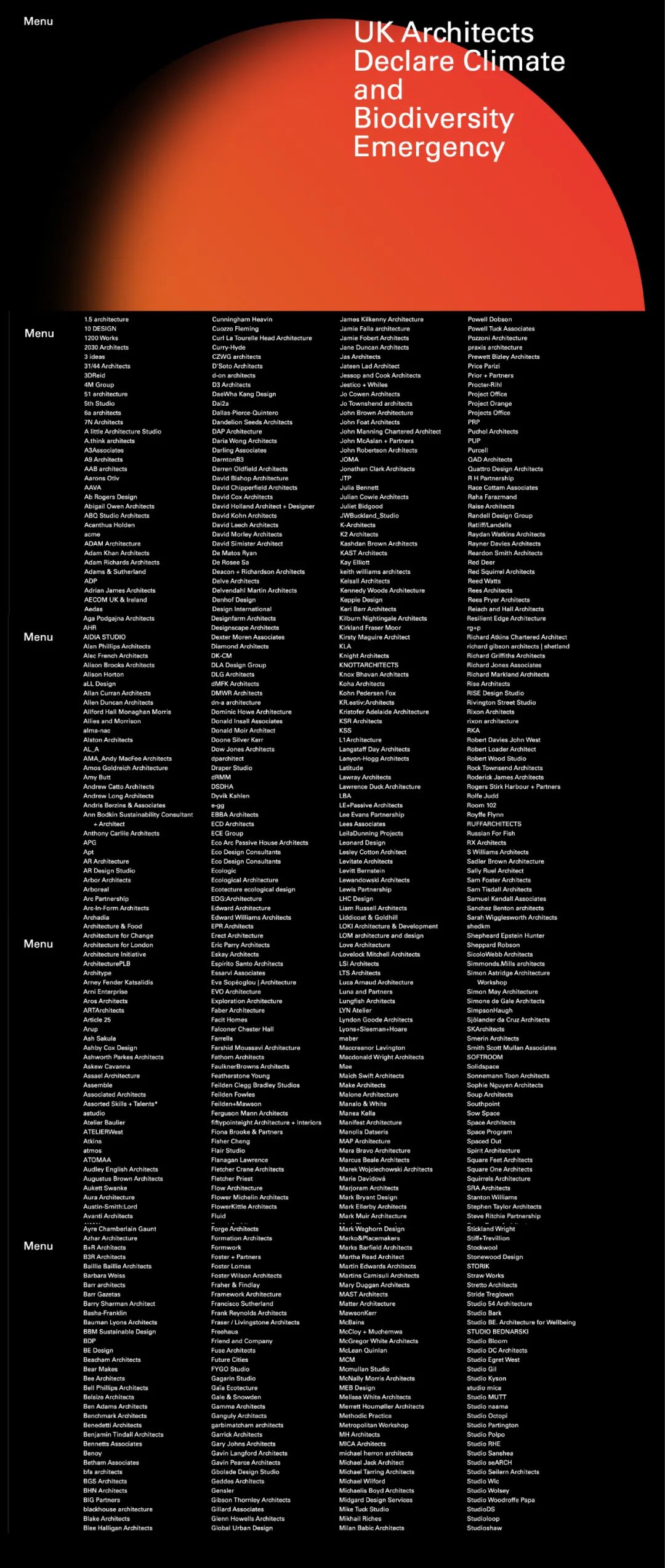

与此同时,建筑行业的实践者们也开始采取积极行动,2019年5月30日,一场声势浩大的转变行动在英国建筑行业发起。包括扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)建筑师,戴卫·奇普菲尔德建筑事务所(David Chipperfield)和福斯特及合伙人建筑事务所(Foster + Partners)等获得斯特林奖的建筑公司呼吁所有英国建筑师针对气候变化采取“行为转变”。

你心中的Dream Office是否也已参与其中?

到目前为止986家英国事务所加入这份声明,在Architecture Declares的官网上, 这样写到:

气候崩溃和生物多样性丧失的双重危机是我们时代最严重的问题。建筑物和建筑起着重要作用,占能源相关的二氧化碳(CO2)排放量的近40%,同时也对我们的自然栖息地产生了重大影响。

对于从事建筑业的每个人来说,在不违反地球生态界限的前提下满足我们社会的需求将要求我们的行为发生范式转变。与客户一起,我们将需要对建筑物,城市和基础设施进行调试和设计,将它们作为一个较大的,不断再生和自我维持的系统的不可分割的组成部分。

现在已有研究和技术使我们开始这种转变,但是缺乏集体意愿。认识到这一点,我们致力于加强我们的工作实践,以创建对我们周围世界产生更积极影响的建筑和城市设计。

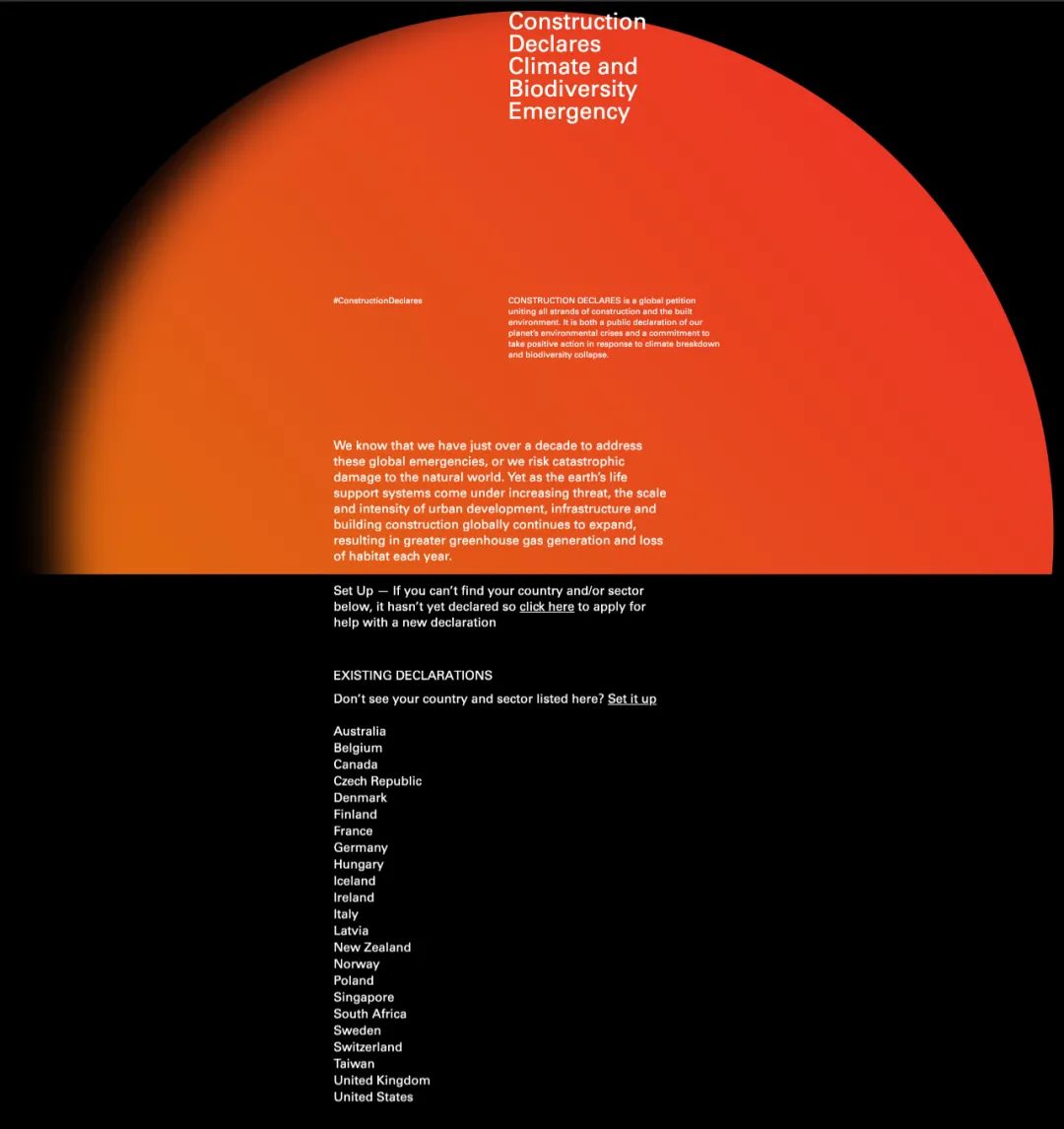

亚欧美21个国家已经参与到这份宣言中

这份宣言从英国发起,逐渐扩散到十几个国家,气候变化的意识也将借由这些知名事务所影响更多的建筑从业者。作为关注气候变化,韧性规划与设计的明日工坊,也将在2020年的最后一个季度继续关注我们城市设计的未来面貌。

对于气候相关的城市设计议题,首先要解决的是一个跨领域的专业知识,他不是任何一方可以单独完成的,需要城市规划师,景观设计师,建筑设计师的通力协作才能发挥各自的知识优势。

在深圳的韧性城市设计竞赛中,要求城市设计能够满足100年一遇洪水甚至200年一遇洪水的侵袭,如何去考虑未来情形并作出合理的判断是一个难题。在城市CAD都难以正常获取,经常发生概念设计做完,测绘还没有测完的情况,合理数据的预测都变的非常困难。因此对于城市规划与设计而言,在哪里适合建造城市,我们如何预测城市未来200年的发展,未来预测能力至关重要。

对于景观设计师,“最重要的角色是让气候变化被看见”。设计更加韧性的景观,设置景观随着气候变化和时间生长,以荷兰marker wadden在海中建立的生态岛为例,他强调回归自然修复力和时间性。

当然在当前规划系统中,城市规划确实考虑了防灾的情况,城市防灾图就是其中一个重要的工具但由于数据与分析方法的不准确,洪水灾害图变得鸡肋。归根结底,是分析方法与数据不足造成的。

所有人都知道,QS排行榜上建筑领域,代尔夫特理工大学TU Deflt常年盘踞前三,但在delft还有另外一所,联合国人居署直接设置的水管理学院-IHE,以水分析方法在水利行业著称。

除此之外,建筑如何回应气候,跟随未来的不确定气候情形设计体验。BIG设计的BIG U项目从气候着手,最后通过小尺度的设计手段。Open事务所在沙丘里建设的博物馆,最后落位到最实际的设计沟通环节。

对于这样一个新的内容,我们只用简单的土地利用图、城市总平就能完整表达新的理念嘛?应该是不够的,城市环境与气候环境处于动态之中,我们如果不能从直接的图面中体现出这种不确定性以及性,关于韧性城市设计的理念传递最终会出现损耗。

韧性,一词,看似只跟规划师与景观设计相关,但建筑师其实需要更密切的参与其中。在联合国减少灾害风险办公室设计全球防灾基础设施联盟(CDRI)前项目主管Supriya Krishnan,同时也是明日工坊长期合作的讲师看来:

水环境韧性,社会韧性,系统韧性,空间韧性,生态韧性。

这五个方面是联合国提出的17个可持续发展目标中跟城市发展密切相关联的。

我们将和国际的建筑师,景观师和规划师一起去探索基于实践的韧性城市设计。

PS:明日工坊在9月份有韧性城市的讲座和课程,有兴趣可以扫描下方二维码询问。

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。城市设计特约编辑招募计划,后台回复“特约编辑”。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):韧性城市设计——从2098年的中国说起

规划问道

规划问道