<< 滑动查看下一张图片 >>

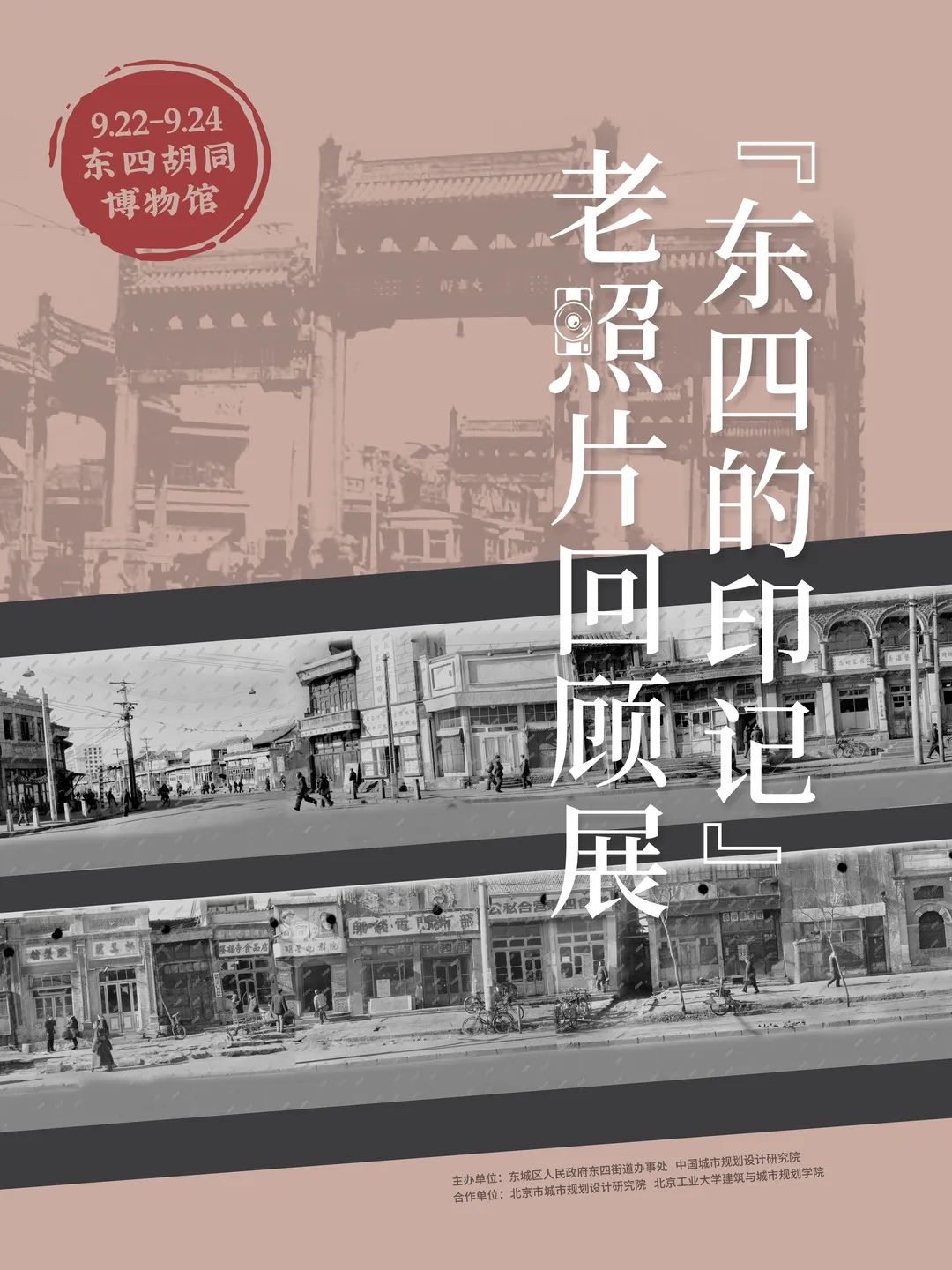

9月22日,由东四街道办事处、中国城市规划设计研究院主办,北京市城市规划设计研究院、北京工业大学建筑与城市规划学院协办的“东四南、北大街整治提升项目公众评议暨‘东四的印记’老照片回顾展”在东四胡同博物馆如期举行。

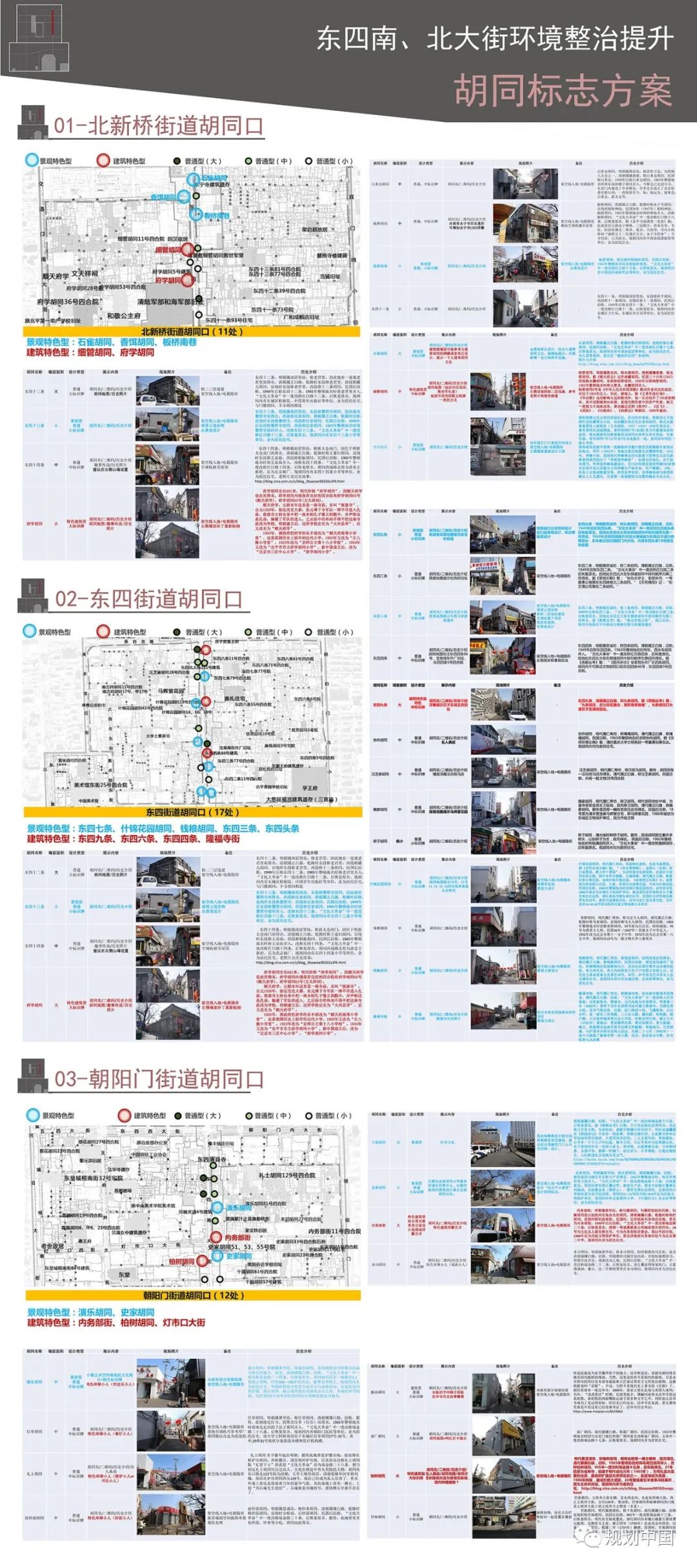

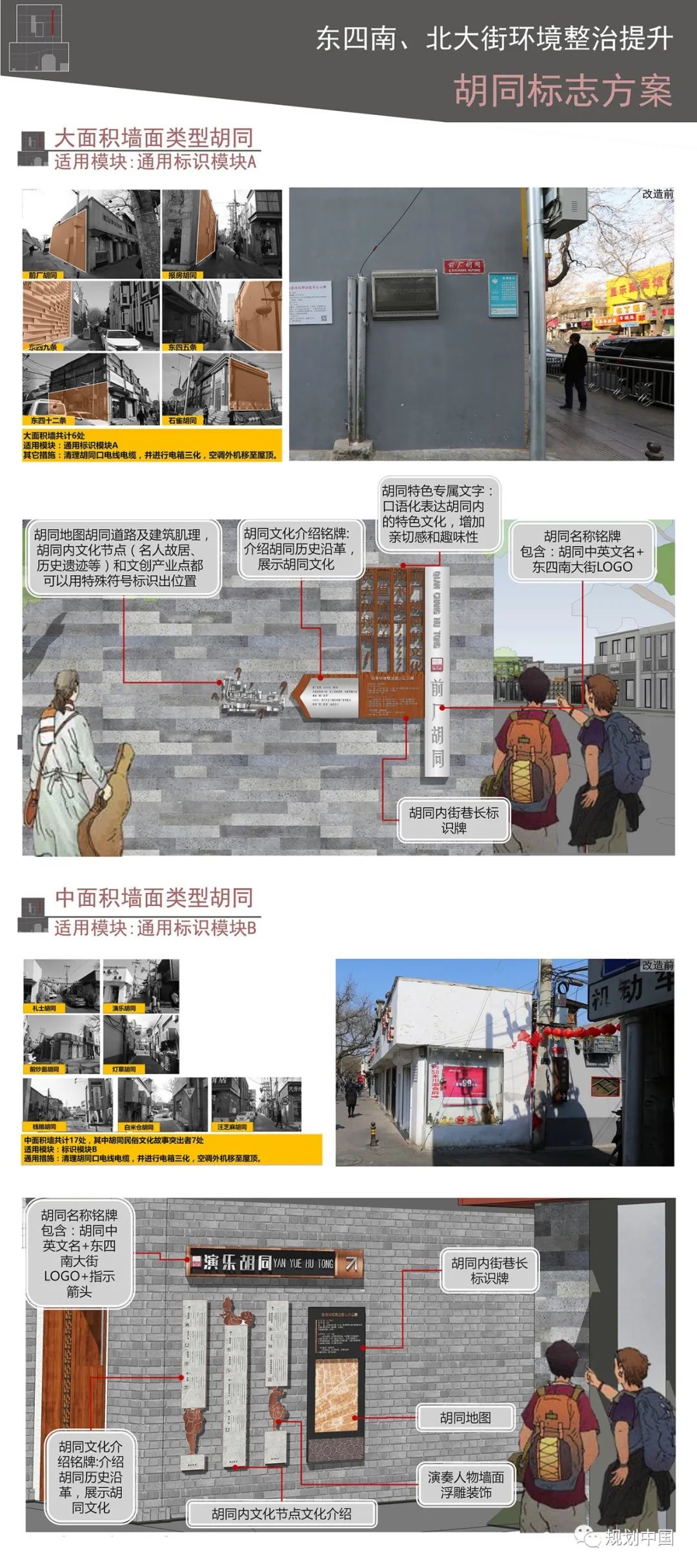

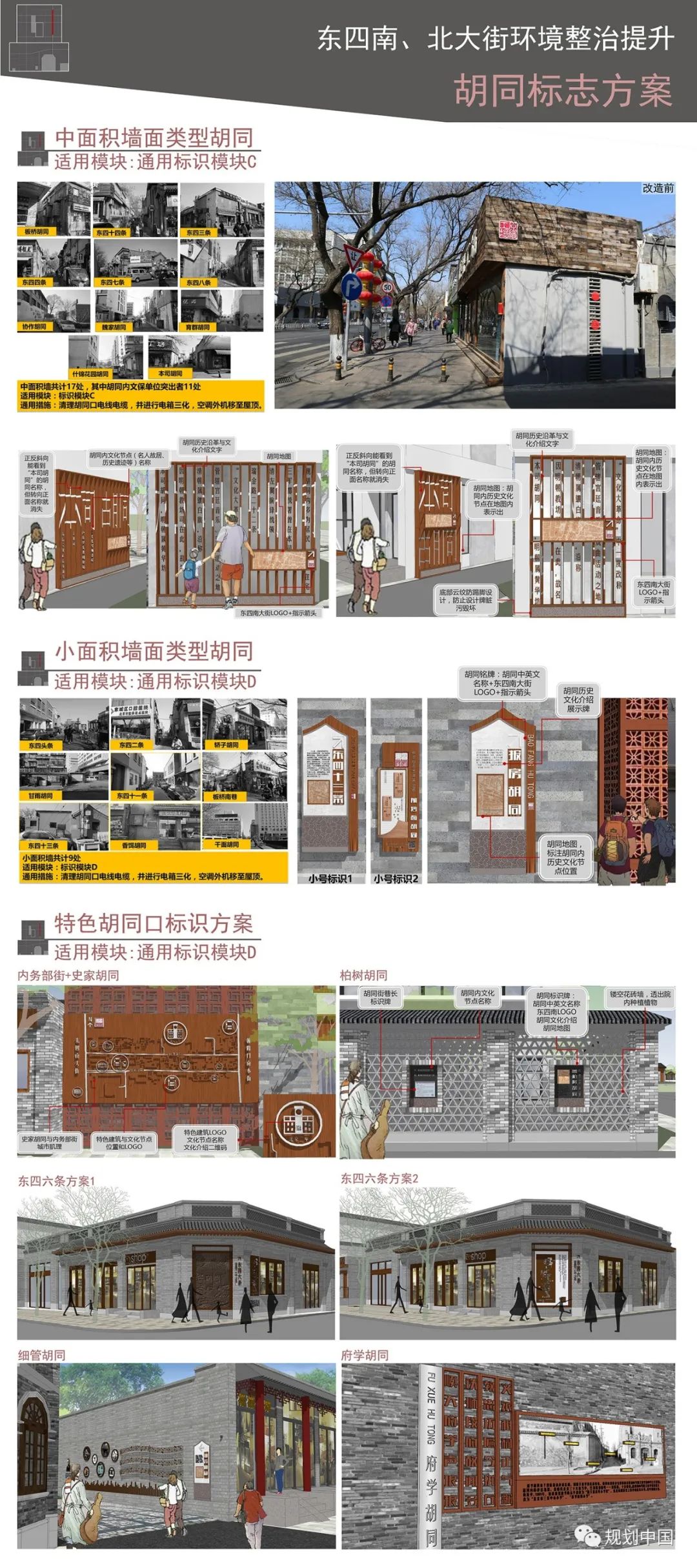

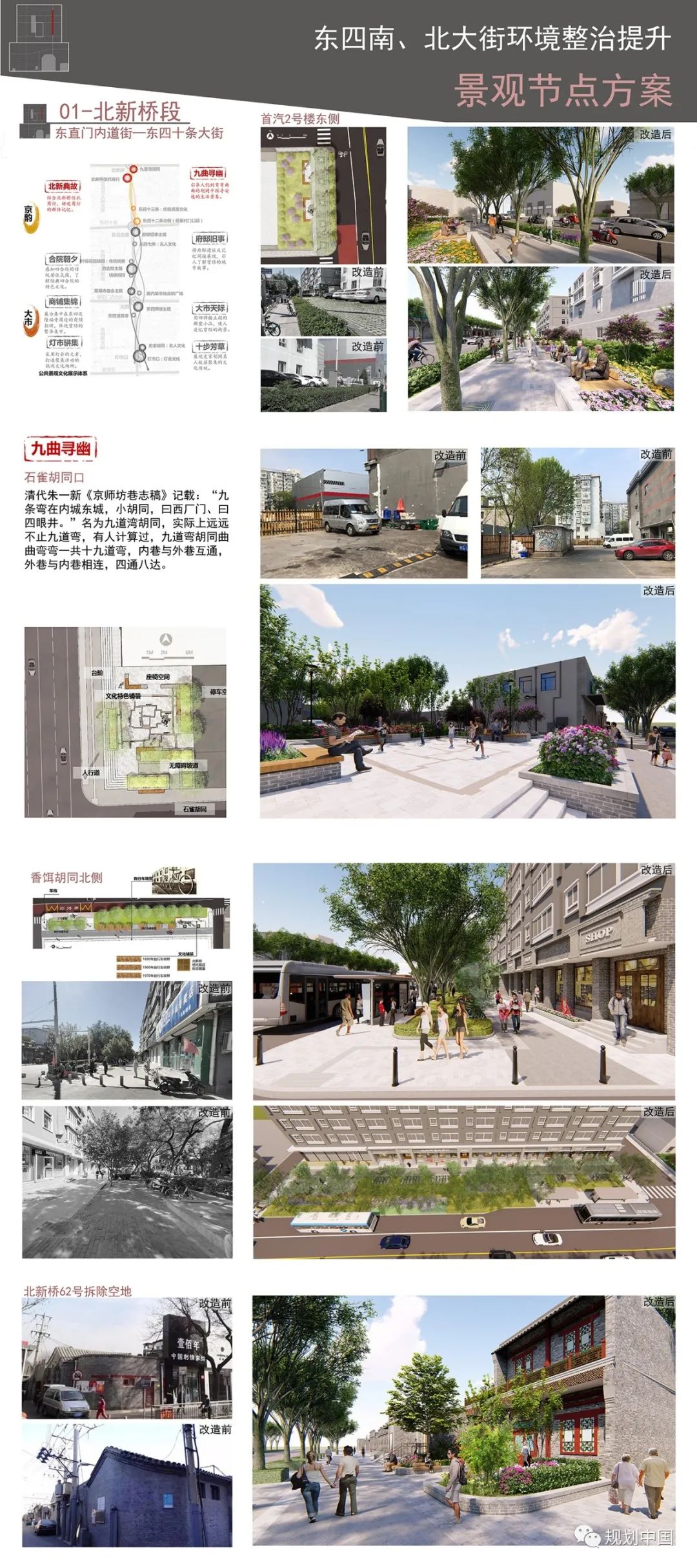

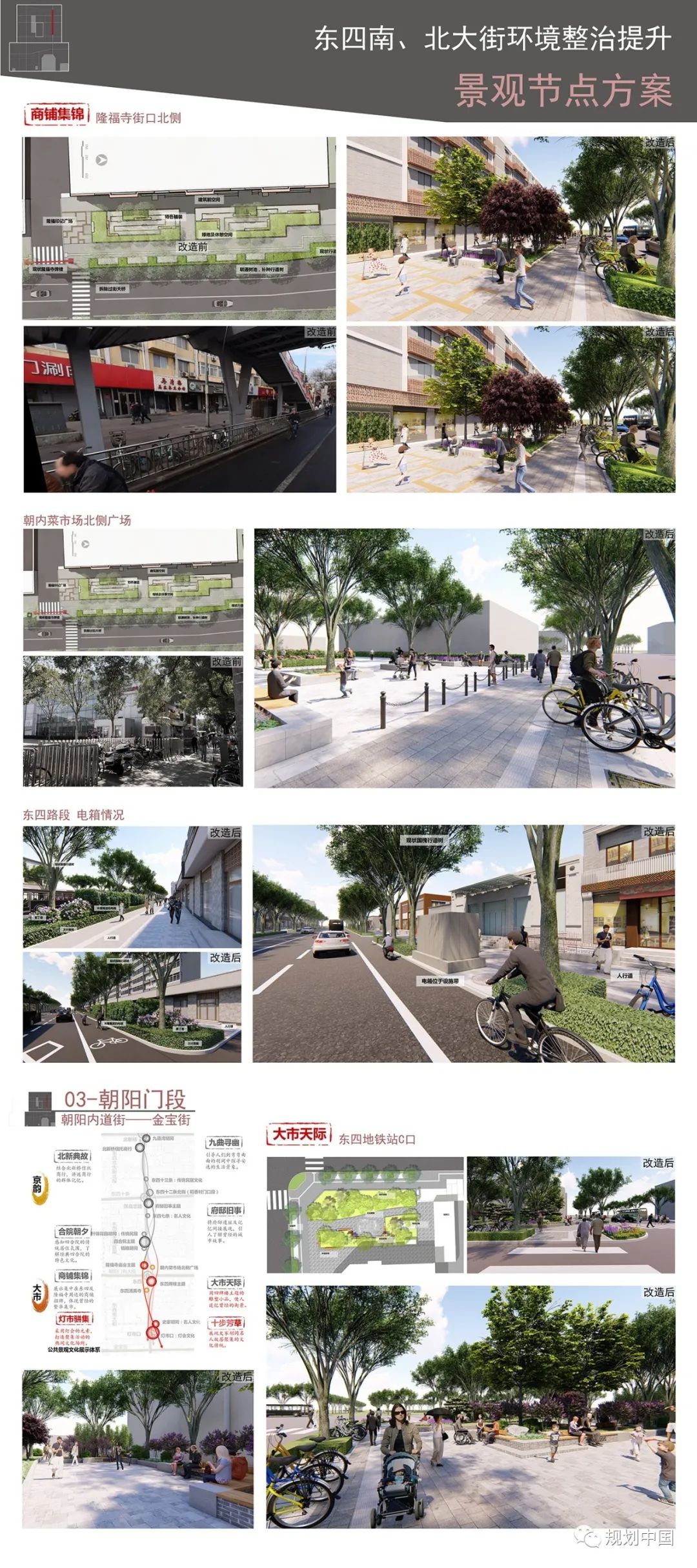

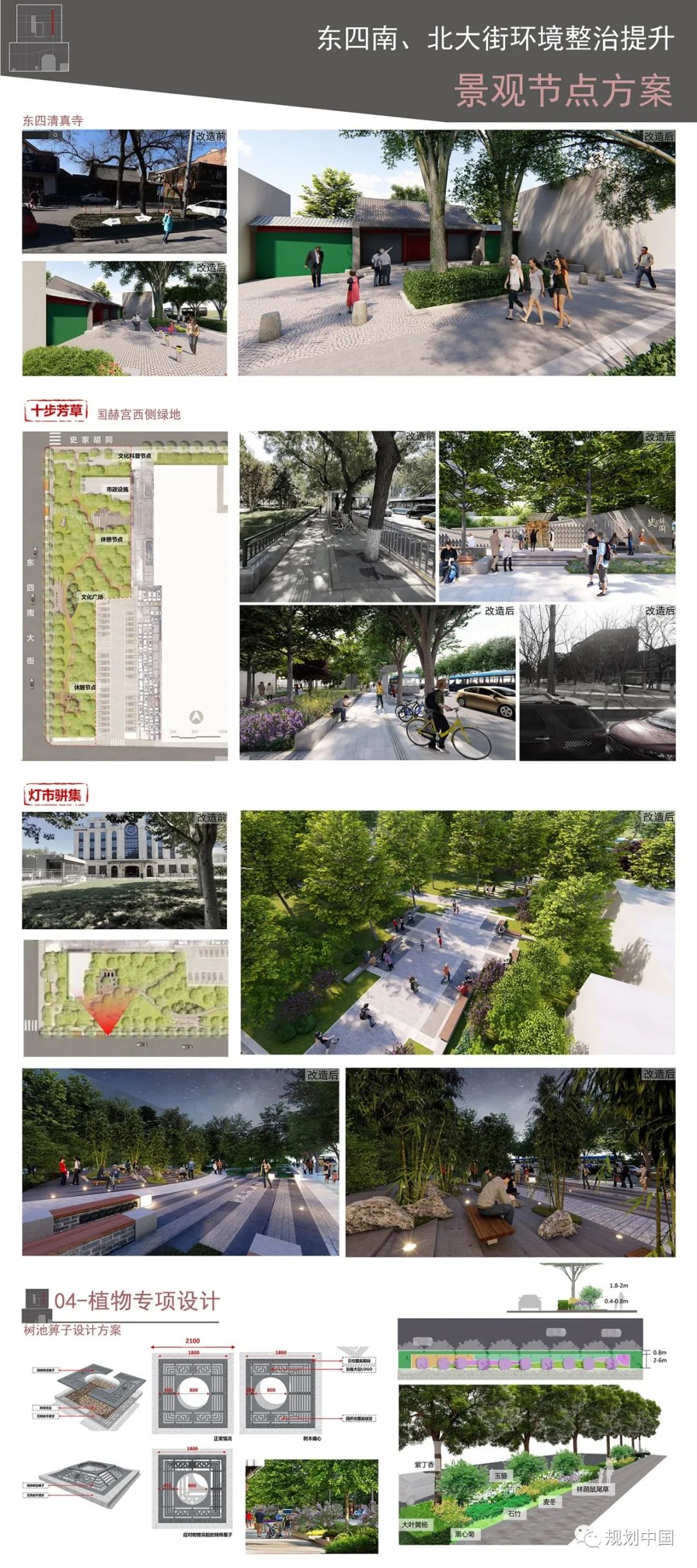

此次活动针对社区居民、附近商户及文化爱好者,展示东四南北大街景观方案效果图与胡同口设计方案,邀请大家对方案进行评议,并征求改善建议。项目组根据东四南北大街文化特色对街道景观进行提升,突显“京韵、大市”的规划定位,增加了本土特色与文化内涵,力图设计为富有北京老城文化底蕴的特色街道,使活动需求更多元,文化记忆更丰富。同时,充分挖掘胡同的文化内涵,根据胡同口不同尺度制定各具特色的胡同口标识,设计体现胡同特色的文化景观节点。

与此同时,通过展出上世纪六十年代东四南北大街一带的街景老照片,展示东四区域历史变迁、讲述街道的前世今生,邀请东四责任规划师等与会嘉宾、社区居民共话东四往事,以进一步提升公众参与城市建设力度以及文化保护意识。

此外,在活动现场设置线下触控一体机对中国城市规划设计研究院研发的北京老城保护数字化平台进行展示,通过新型视觉传达技术和媒介,激发公共参与热情,为街区更新献计献策。

致辞&留影

莅临现场的与会领导、嘉宾:

首都绿化委员会办公室联络处处长杨志华

东四街道办事处主任 魏搏

东四街道办事处副主任 高洪雷

东城区文联党组成员、秘书长王铭坤

东城摄影家协会副秘书长 赵瑞

北京市城市规划设计研究院核心区规划所所长廖正昕

中国城市规划设计研究院风景分院副院长韩炳越

中规院(北京)规划设计公司建筑所副所长郑进

东四街道办事处主任魏搏(图左/右位)与中国城市规划设计研究院风景分院副院长韩炳越(图右/左位)致欢迎辞

致辞∣东四街道办事处主任 魏搏

魏主任在致辞中指出,东四是京城最老的街区之一,距今已有七百多年历史,至今仍完整保持元代“寅宾坊”街巷肌理,在元代已形成繁华商业区,是全城三大商业中心之一。1999年,东四三至八条公布为北京市第一批历史文化街区,2014年公布为第一批中国历史文化街区。

尽管这条街一直保持着商业繁华,但随着时代变迁,大街环境秩序也发生着变化。当前存在的户外广告混乱、违法建设等现象,使得北大街整体街面与东西两侧历史文化街区风格不统一,其街道现状与北京文化中心的定位有较大差距。

此次崇雍大街整治提升主要是以《北京城市总体规划(2016-2035年)》为背景,提出“减量发展”,划定三条红线,在环境整治提升中明确实施减量,提升人居品质,做到人口规模减量、建筑规模减量。重点做好保护古城风貌,传承历史文脉,加强历史文化名城保护,推动传统平房区保护更新,突出解决道路交通问题、景观环境问题以及建筑风貌问题。

魏主任号召大家共同行动起来,延续东四魅力,为其洗净尘埃,注入新鲜血液,再现“文风京韵,大市银街”的昔日风貌。

致辞∣中国城市规划设计研究院风景分院副院长 韩炳越

韩院长在讲话中提到,东四区域可谓全国闻名,有历史、有文化、有故事。我们在此次整治提升工作中也特别重视了景观节点以及线性空间的设计。希望这些节点可以让东四的老居民能够坐下来、留下来、聊起来、乐起来,也更希望国内外友人在我们东四大街整治工程完成后,能够走进来,在这里游赏,把我们东四的文化传播出去。

合家欢

宣介&互动

项目组对街道整治提升方案设计理念、具体内容进行解读

张涵昱

崇雍大街项目组总协调组负责人

中国城市规划设计研究院名城所 规划师

东四南北大街提升工程是北京崇雍大街更新工程的第三期示范项目。2020年7月正式动工,是包含建筑风貌保护、景观工程、交通工程、综合杆工程的综合示范项目。东四南、北大街位于雍和宫大街以南,北起簋街十字路口,南至干面胡同,全长2.74公里。综合整治提升工程主要包含沿路建筑风貌提升以及全段的景观、交通工程提升,建设舒适的、活力的、文化的街道,从“以车优先”转变为“以人优先”,并将道路沿线的电车杆、路灯、信号灯等多种杆件有机合并,实现城市空间集约高效利用。东四南、北大街环境整治的设计风格在雍和宫大街的基础上,复制、推广“街区更新”经验。以“京味文创”展示胡同特色,以“赏游中西”展示民国风貌,以“国风静巷”彰显四合院风貌,以“大市名街”展示东四大市街历史商业特点,以“礼乐文坊”形成社区文创展示与精品文化商街,将东四南北大街打造成胡同生活体验区和多元特色商业区。

孙书同

崇雍大街项目组建筑专项组负责人

中规院(北京)规划设计公司建筑设计所 建筑师

相比雍和宫大街,东四南北大街区段更加多元、更重传承、更具活力,其跨度长、历史文化资源更加丰富,沿线商业比例达69%(按界面算),民国风、建国风格、拍子铺面房、四合院等四种特色的风格,仔细寻找还是依稀可辨,兼具北古南新、市井文化、活力商街等特点。

本次改造提升,总计涉及470栋建筑立面改造。我们认为,治乱疏解≠整齐划一,重在做减法、做还原,拆除过去整治的“一层皮”,为街道”卸妆”,保留风貌的多样性。整体街道风格延续了现状及历史上“北古南新、多元并存”的风貌肌理,尊重多元化建筑风格的真实性,同时总体格调上由北至南、由古朴向现代过渡。在细节上做加法,坚持传统工法技艺,避免“贴皮式”整治,坚持采用老砖丝缝、新砖干摆丝缝、淌白糙砌等传统工艺进行修缮,展现崇雍之韵。一砖一瓦,皆保留与再利用;一笔一划,传统制式精准落地;一家一户,细节和而不同。

东四南、北大街按照原材料、原形式、原结构、原做法进行加固维修,适度开展文物、历史建筑等恢复性修建、保护性修缮工作,将传统建筑与现代建筑比例调整为59:41。根据设计方案,整条街不会统一恢复到某一历史时期建筑物风貌,而是根据建筑现状“一屋一策”开展设计。

经过这次整治,意外发现了许多颇具时代印记的老建筑和老牌匾,初步统计达14处,我们在60年代和90年代老照片资料上,分别找到了这些店铺的“原貌”。“东四南杂粮店”、“永明油漆店”、“燕陶日用杂品商店”等颇具上世纪的牌匾在新时代重新展现在东四南大街上,凹刻着“古玩店”“大吉祥”等字样的牌匾在东四南大街46号也将露出真容。

大街的老建筑修缮除了保护性修缮外,还采取了恢复性修建。东四北大街499号被周边居民称为”东四二条风水楼”,是清朝末年的建筑。建筑风格独特,这座典型的民国建筑反映了清朝末年我国受西洋文化的影响,既有中式结构骨架、也有外来文化特征,是中西文化融合的产物。此次我们主要参考历史资料,恢复损坏的侧墙和台阶,同时拆除外包和违规牌匾,将门窗按照原来的样子进行修缮。

针对各家各户的门窗和牌匾,我们为居民、商户提供“菜单式”选择,满足个性需求,兼顾“大家”、“小家”。门窗的类型有步步锦、灯笼心、龟背锦等,设计颜色有黑红净、红绿净、木色做旧等,包括了传统、民国、新中式、现代四种风格,组合起来可达48种方案供居民选择。

胡同口是展示两侧历史街区文化特色的窗口,全线总计40处。设计分为特色类(建筑特色类和景观特色类)和普通类(大中小)两种。本次提供了多种方案,供居民投票比选。

左右滑动查看更多展板图片

盖若玫

崇雍大街项目组景观专项组负责人

中国城市规划设计研究院风景分院 景观设计师

本轮东四南北大街公共空间景观提升工作于2020年初开始,逐步推进深化方案,目前已趋于稳定并逐步开展实施工作。提升工作延续了雍和宫大街景观提升的思路及方法,因地制宜,通过对现状条件的梳理分析和历史文化的搜索提取,我们提出“东四八景”8个主要景观节点,结合众多胡同口、加宽路段等小节点,构成整体的公共景观空间体系。公共景观营造主要有三种方式,针对不同的情况应用不同的应对策略。

首先,是对现状集中绿地的品质提升,包括张自忠路口东南角、东四路口东南角等节点,此类空间主要在尽量保留现状植被的基础上,增加具有复合使用功能的景观场所。以张自忠路口东南角“府邸旧事”节点为例,沿现状小道增加两处林下休憩空间;南侧与建筑相邻的夹道,考虑现状已有的活动人群需求,在此处沿绿地挡墙增加台阶式的木座椅,铺装更换为更具园林风格的图案,营造成一处更舒适的活动场所。

其次是拆除违建、电箱三化、腾退机动车停车等综合提升后新增加的公共空间营造,包括石雀胡同“九曲寻幽”节点、隆福寺街口节点等,此类节点将原有被占用的公共空间还于人民,丰富街道空间的同时也增加了绿色空间。以隆福寺街口节点为例,此次提升结合电箱三化工程,将此处几个占道电箱进行系统规划,移位至较隐蔽的地方。腾退出的空间作为街道公共景观空间,增加了植物绿化和休憩座椅,结合东四拥有悠久历史的市集文化,在地面铺装展示了传统的商铺招幌图案,增加趣味性;南段隆福寺街口处留出入口小广场,通过石材地雕展现曾经辉煌的隆福寺和周边地区的传统城市肌理。

另外还有结合道路规划的路幅调整,在加宽的人行道上增加公共空间,包括魏家胡同至钱粮胡同绿化带等。以魏家-钱粮带状绿地为例,依托道路断面优化,现有的自行车道外绕改至行道树内侧,现状中高层建筑前的人行道宽度增加。利用这个宽度一方面增加行道树种植池的宽度,为现状以凸起的树根留出较宽的生长空间,提升现状树木的生长环境;另一方面沿人行道增加多处临时休憩的林荫休憩节点,丰富街道空间,提升步行体验。

本次东四南北大街公共景观的提升旨在依托大街提升老城公共空间品质,为在大街及周边的活动人群提供更宜人的步行环境和室外活动场所。

<< 滑动查看下一张展板图片 >>

东四街道责任规划师介绍相关工作

廖正昕

东四街道责任规划师

北京市城市规划设计研究院核心区规划所 所长

东四街道责任规划师团队是由北京市城市规划设计研究院与北京工业大学两家组成近二十人的工作团队,配合街道开展相关规划工作,团队成员专业涵盖多个领域,如城市规划、景观设计、遗产保护、建筑设计、公众参与、社会学等。

此次活动展出的老照片,是北规院在上世纪50年代落实彭真市长作为北京都市计划委员会主任提出的首都规划建设要及时做好影像记录的要求,于1951年成立摄影组,在建国初期对老城“三横三纵”的城市面貌进行影音与摄像的记录,为今后一代又一代规划人员接力开展各项工作提供了丰富的史料支撑。

东四三至八条是全国第一批历史文化街区,北规院在1999年就划定了历史文化街区的保护范围。此后,市政府于2001年组织编制了保护规划,于2002年市政府试点通过。近年来,我们也开展了许多规划的宣传工作。2012年,我们开展了历史文化街区保护规划师评估工作,对12年来规划对地区的遗产保护、民生改善工作是否具有实质性推动作用进行评估。

在此基础上,2014年依据住建部要求,我们组织开展北京市的国家级历史文化街区申报工作。准备的八片街区申报材料中有三片成功入选第一批国家历史文化街区,其中就包括东四街道,其根本原因就在于东四街道长期开展基于街道层面的居民共同参与活动,在历史文化街区保护更新与民生改善等方面卓有成效。

目前,北京市正在全面推进责任规划师制度落地。2018年,我们与北京工业大学正式接受委托承担责任规划师工作。两年来,我们充分发挥技术顾问角色,如帮助街道进行日常环境整治、商家牌匾设计、胡同停车治理、老旧小区环境综合整治以及试点项目选择等工作,为街道提供专业化咨询建议。在这一过程中,我们也从居民、街道、社区等层面学到了非常多的实践经验,并结合北京市的全市责任规划师制度建立进行了及时总结。

去年年底我们开展《首都功能核心区控制性详细规划(2018年—2035年)》(以下简称“核心区控规”)公示,通过组织多轮调研研讨会征集大家的意见,这些为核心区控规最终的顺利编制完成提供了良好的条件。8月21日,这一城乡规划史上第一次东、西城区整体编制的控规得到了党中央国务院的批复。我们认为,这一规划批复并不是一个终点,它意味着许多工作才刚刚起步,包括我们开展的历史文化街区的遗产保护、公共空间环境改善等工作都会逐步开展。街区在核心区控规中的定位是以居住为主,强调新老交融,居民生活便利,这是我们未来的大方向,这也有赖于居民朋友与我们一起为推动规划实施做出更多的努力。

目前,我们在街道范围内开展了4处美丽院落试点的公共空间提升整治工作。其中已有两个院落与居民签约,即将动工。试点采用参与式设计方式,每一步都与院落居民讨论确定实施方案,并对实施成果进行检验。我们也希望在未来能够持续开展东四街道每个院落公共空间提升的工作,对无论是从院内还是院外的公共空间以及生活服务设施进行整治,使居民生活更加便利、更加舒心,能够为生活在东四街道而感到自豪。

互动环节

东四街道办事处副主任 高洪雷

高主任强调,景观环境改善都是咱们老百姓身边的事,这次工程注重还路于民、增加公共绿地空间。通过拆除违章建设,退出红线,消除人行道通行瓶颈点,腾出约四、五百平米的公共空间,未来将增设口袋绿地与座椅,为居民、行人提供休憩休闲的空间,让东四南、北大街重新回归以人为本的绿色畅街。高主任还鼓励居民与商户朋友们畅所欲言,针对胡同景观节点与公共空间提出宝贵的建议和意见。

居民代表金大钧 发言

居民代表郝洪乐 发言

东四二条社区金牌“小巷管家” 金大钧 :

在平时居民聊天的过程中,大家对改造街面有一些期盼与建议,用老百姓的话说,“能不能给我们留一些老的念想”,这是很朴实的一句话。

我们街面的建筑,从硬件上来讲不同历史时期有着各自的特色。东四三到八条属于全国首批历史文化街区之一,由西到东长度大约都是在七百米,胡同最宽也不过十一、二米,最窄处仅六米。对于街面改造,部分居民较为反对在外安装防盗门。我们建议将防盗门放置在古建筑内部,因为在过去这些建筑上是没有防盗门的。另一个建议是希望不要千篇一律,比如灰砖全是灰砖,磨砖对缝全是磨砖对缝,过去的东四南北大街也不全是这样。要存留多种建筑风格,使其更符合历史文化街区的定义。

对于历史文化街区的改造我们要慎之又慎,在硬件改造的同时,注重对软件的接受程度——这就是老百姓提出的,“能不能给我们留下些上世纪六七十年代的老念想。”例如东四北大街东二条与头条之间有一个解放前就存在的东四邮局,曾评选为全国先进邮局点。后来由于地铁五号线建设迁移到隆福寺附近。老单位可以搬迁,但是老建筑应该恢复,不管之后做什么用途,大伙儿还是建议牌匾上保留“东四邮电局”。此外,在东四三条西口曾有一个修车铺。虽然现在共享单车得到普及,但骑私人自行车时想找到补胎打气的地方却变得困难,希望原有的修车铺可以恢复。

这就是历史的硬件与软件,建筑与人文的结合,在便民的同时也使历史文化街区风貌得到保护。在今天重新恢复红星电影院的确不现实,但将现有的古建筑加固修缮使其保持历史文化风貌,是我们老百姓所期盼的。在人文方面,高峰时段的交通疏解、非机动车道与人行步道的设置、过街天桥的利用率以及灯杆设计等问题,在整治过程中既要照顾到现代需求,也要考虑到历史人文的留存需要,将两方面充分结合才能实现可持续发展。

东四六条社区居民 郝洪乐:

东四北大街历史旧貌中有许多非常精美的民国建筑,可以说是老东四人的念想,看到它们仿佛一下回到了儿时。我认为改造过程中需要选择几处具有特点的老建筑把民国的记忆恢复起来,找寻老东四的感觉。

项目组驻场建筑师鲁坤 发言

项目组驻场建筑师王冶 发言

中规院(北京)规划设计公司建筑设计所 建筑师 鲁坤:

我们在入户调研过程中总结出住户最关心的三方面问题,一是生活便捷性,改造后不能增加居住过程中困难度。例如在沟通过程中,一位患有小儿麻痹症的居民提出给家门口台阶安装坡道与扶手的需求,由于不具普遍性,这是在设计之初没有考虑在内的,但是我们也愿意为他特别安装。

二是在保温节能方面,考虑到北方的冬天尤其寒冷,现有的居住门窗全都采用实木材料,保温性能较改造前明显提升。同时,我们还对所有墙壁进行防潮处理,解决居民后顾之忧。

三是在室内通风方面,部分居民反映房屋只有一个方向,没有窗户,四周环绕围墙。根据这一情况,我们按照过去传统窗的形式增加了一些开启扇,而不是把所有窗户固定。做到在实现大街整体风貌美观的同时,尽可能满足住户的需求。

中规院(北京)规划设计公司建筑设计所 建筑师 王冶:

在东四南北大街的建筑设计方面,我们提取了1960年拍摄的大街影像以及当时老电影中的场景进行设计参考,针对过去的老建筑风貌以及现在建筑的实际情况进行平衡。对于一些具有标志性,且现状条件能够满足设计需要的建筑,我们尽可能的保留老样式、老味道。特别是民国风格,我们对女儿墙砖的颜色与砌法工艺进行了还原。此外,我们还做了一些新中式的创新与融合,在保留老味道的同时,也为现代人乃至未来的子孙后代习惯的生活方式与审美需求提供一个载体。

居民代表发言

居民代表发言

居民朋友们结合生活实际与亲身经历针对自行车道设置、胡同内车辆停放、胡同墙面贴砖、路口指示标识、街道绿化、垃圾分类、文明宣传等多方面问题提出各自的见解与建议。

项目组代表韩炳越 发言

项目组代表郑进 发言

东四南北大街的整治提升工作是中国城市规划设计研究院多专业协作,多部门联动的重要项目,规划、建筑、景观、交通等专业团队跨界合作,形成合力,系统解决老城保护与发展问题。中国城市规划设计研究院风景分院副院长韩炳越表示,东四南北大街的景观设计在方案实施过程中非常需要听取本地居民的意见,他动员居民朋友们讲出真实想法,项目组会积极听取意见,不断修改完善,把整治提升工作做到不留遗憾。中规院(北京)规划设计公司建筑所副所长郑进也鼓励大家充分提出需求、反映问题,项目组会尽全力提供支持与帮助。

王 蓓

东四街道办事处城建科干部

王蓓强调,此次整治提升工作对东四南北大街风貌进行恢复,一些历史存留的占压红线的违建问题也得到了解决。居民对东四充满着深厚的感情,爱护东四也是我们每个人的责任。本次活动是东四南北大街整治提升工作宣贯系列活动的第一站,后面还将举办一系列的宣贯活动,届时欢迎大家广泛参与。

参会者自由观展

<< 滑动查看下一张图片 >>

20

20

09/22

CAUPD数字化平台分享

北京老城保护数字化平台 子模块简介:

模块之一:东城区街区更新公众平台

东城区街区更新公众平台建设聚焦民生关注的热点、焦点问题,如停车难、生活便利度、留白增绿、公共空间利用、休闲娱乐等,依托第三方数据的详实分析支撑,从问题、措施、未来3个维度进行梳理,整合东城区公共平台资源,针对每一项具体问题提供全景化展示,同时针对人口、用地、公共空间资源、基础公服设施、文化资源、街区活力、产业发展等多个维度进行评估,并重点对文化空间(博物馆、书屋、工作坊、艺术空间、咖啡馆等)等资源进行了深入挖掘。界面设计体现友好性,提供手机端、PC端浏览方式,叠加地图+图表应用层,便于受众加深认识、理解,提高互动体验。

→ PC端

→ 手机端

在2020北京国际设计周期间,平台将持续在东四博物馆展示,欢迎朋友们前往一探究竟!

致谢

本次活动有幸得到东四博物馆的大力支持,特此鸣谢!

China-Up 记者 郭磊、马诗瑶、马菲报道.

原文始发于微信公众号(规划中国):北京东四南北大街整治提升项目公众评议暨“东四的印记”老照片回顾展圆满召开

规划问道

规划问道