本期作者:张光玮

“……近代忽然涌进了众多新的建筑样式和材料,对新材料材性的掌握、对新结构力学原理的认识、对新构造做法的效果运用,才开始逐渐进步。……在很长一段时间内,如果建筑出现了问题,人们会毫不犹豫地用时新的技术和材料去修补、替代那些“落后”的构件。而今天用遗产保护的眼光,却出现了取舍的难题,就好像我们在用尽全力,保留一张儿时的简笔画,哪怕稚拙也是敝帚自珍。”

——光玮说

下篇 | 刚柔并济——木桁架的多元形态

中国传统建筑以木结构见长,在北欧、俄罗斯等高纬度地区也有建造全木建筑的传统。但总体来说,中西方木结构各成体系,一早就分道扬镳,在诸多方面都有较大差异。木结构在西方建筑传统中,主要是作为楼面或者砖石砌体之上的屋面支撑结构——桁架,而存在。

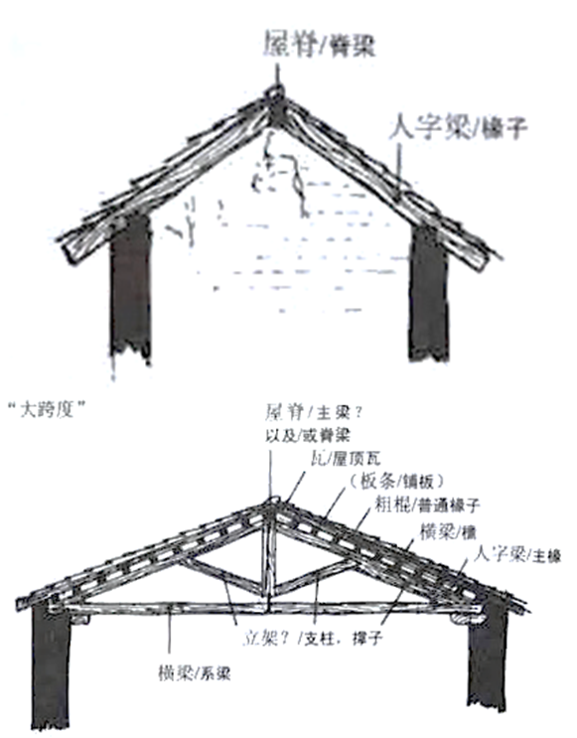

维特鲁威在公元前32-22年完成的《建筑十书》里描述了木结构——只有篇幅很短的一段话,且放在讲述装饰的章节——用以说明“类型”(Genera)的结构起源及其“装饰”(Ornamenta):

“一切建筑物中的木结构都是建立在圆柱之上的,有各种各样的名称。正如木结构的名称各不相同,它们在建筑中的功能也不同。横梁(beams)架在圆柱、壁柱和壁端柱(antae)之上,托梁(joists)和铺板(decking)则属于地板结构。在屋顶之下,如果空间很大,就要有系梁(tie beams)和支柱(braces),若空间不大不小,脊梁(ridgepole)和人字梁(principal rafters)就应突出于屋檐边沿之外。在人字梁之上是檩(purlins),檩之上屋瓦之下的小椽应该充分挑出,以保护墙体。”[1]

图/建筑十书中的木桁架配图(1999年英译本)

图/下图节点为罗马城墙外圣保罗巴西利卡屋顶,带有典型的木托梁[2]

中国近代建筑的屋面结构也多使用木屋架,实际案例中,有较为纯粹的西方木桁架技术,也有本地匠人自由发挥的产物。与中国传统木结构和木桁架相比较,其中较为深层的区别,笔者认为是传力系统的不同,因而导致木材的连接方式也非常不同。

传统中国木结构建筑以榫卯连接,为了尽可能避免断面缺损,在部件集中交合处都尽可能将部件在不同位置相互咬合,这样的连接方式使木材之间通过榫卯限位让接触面传力,在力的作用下就会产生小的挠曲,是一种近似铰接的状态,这也是我们称木结构古建筑为柔性结构的原因。

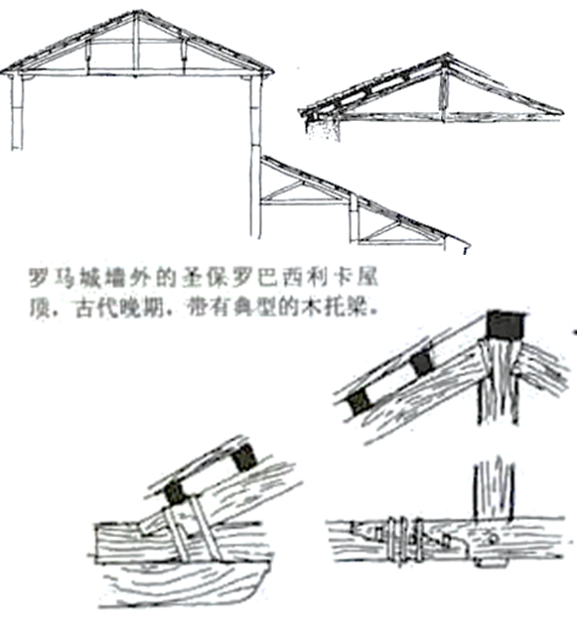

而近代西方技术的木桁架用金属连接,比如铆钉、螺栓、扒锔等等,还可以用节点板将几段材料连接成更大或者更长的构件,这种连接方式,使得在杆件受到拉力时拉应力在金属件和木纤维之间传递。甚至在钢木混合结构中,金属杆件直接参与到受力过程,让其受拉也巧妙地避开了木材天然受拉不利的特性。这样的结构方式,使得桁架形式可以产生多种变化。各种西式木桁架在同样以木结构擅长的亚洲地区广为传播,尤其是率先维新的日本。

图/留日归国的张锳绪在1910年写就的《建筑新法》中所载木屋架类型和日本建筑教科书以及中国现存案例的比较[3]

中西方的木结构技术发展到19世纪都已经相当成熟,不过我们在实际案例中依然会遇到一些特殊的情况,比如原始设计或者建造本身不够合理。保护实践中,应当以最小干预之原则尽量保护所有原状构件,根据结构的形式、材料和病害具体讨论。

案例说明书 FACT SHEET

案例1. 鼓浪屿日本领事馆旧址

关键点:典型木桁架,设计合理,状态良好,虽有小瑕,无须干预

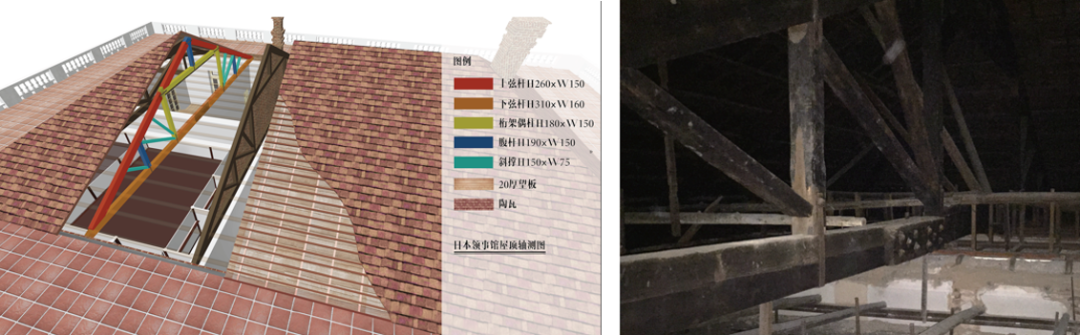

日领馆木桁架是典型的西式偶柱桁架,建于1898年,跨度约16米。

西式偶柱桁架

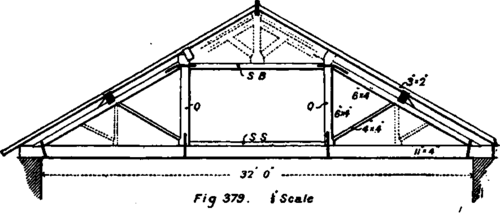

1897年一本英国出版的用于指导施工并作为英国皇家建筑师学会考试资料的《Practical Building Construction》中,介绍了偶柱桁架(Queen Post Truss)。它作为木桁架的一个基本型,适用于30-42英尺(约9-13米)跨度。

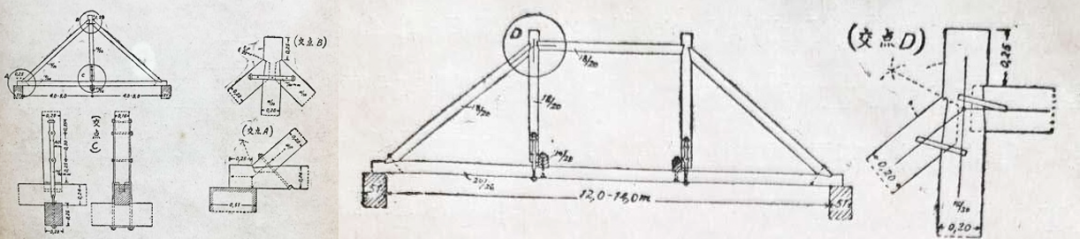

在《建筑新法》(1910年)中又被称为“四柱柁架”,但书中主要介绍了形式,并未标注技术参数;《房屋建造学》(1936年初版)中将此类中间无支撑,仅两端设支点的木桁架称为吊架,并进一步说明了适用的跨度—有两根“吊柱”(即受拉的竖向腹杆)的适用于12-15米。

《Practical Building Construction》[4](1897年)记载的偶柱桁架,用虚线表示在其上可以加一个单柱桁架(King Post Truss)来支撑脊檩,因此更准确的说这是一个组合桁架。

图/《房屋建造学》(1936年初版)中“吊架”图示[5]

日领馆的建造从建筑选址到形式的选择,甚至室内装修都对英国亦步亦趋,桁架遗存暗示似有日本技师的参与,也从侧面反映了明治维新以后日本学习西方的成果。

图/日本领事馆旧址木桁架 ,16米跨,1898年

图/在局部木构件上可见厂商标记“植松製材”和定位锚栓的墨线及日文“ボールド”(bolt)字样。这些痕迹也说明了建造时木材的来源以及可能有日本籍或日文背景技师参与的事实。

问题:在维修过程中,发现角梁有一处榫口,疑似竖向腹杆构件脱落,但仔细观察两侧还有钢筋立杆,加之对桁架结构和此处受力的理解,应为受拉。

做法:若再增加一根木杆也不会取代两侧钢筋的作用。故决定不需干预,并未补配任何构件。

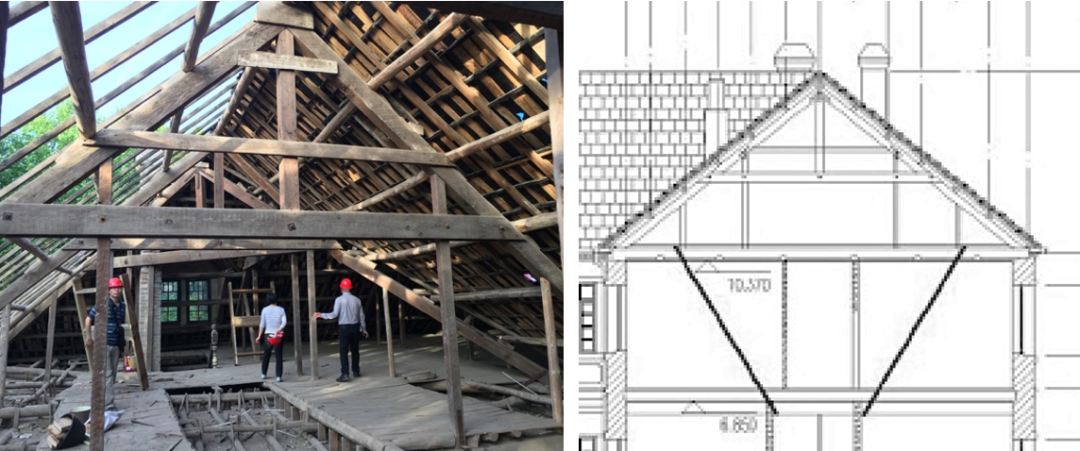

案例2. 鸡公山美文学校

关键点:非典型木桁架,设计不尽合理、但没有出现结构安全问题,不干预

鸡公山美文学校,1915年春由活跃在豫鄂边境的四个信义会分支联合出资建设,作为教学、食宿一体的综合性大楼。设计师是一位挪威裔的美国传教士,美国人玛格丽特出任首届校长。她曾记录过当年建房的场景:“当一个陌生人在中国腹地的内陆、地处中原的一座山上,发现一栋与众不同的西式三层楼房时,无疑会感到惊奇!当他知道这栋楼的地基是一小篮一小篮地将沙石运出,每块石头、砖、梁都是徒手运到工地时,则会更加惊叹!”

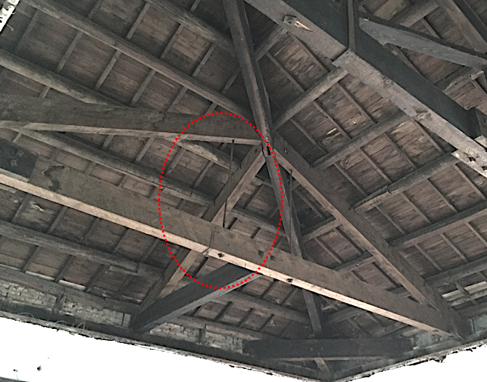

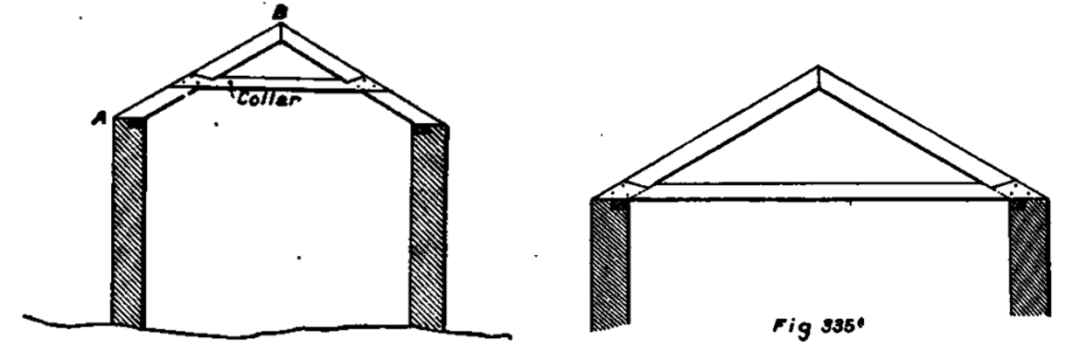

问题:严苛的建造条件,对建造应该是有影响的。这个建筑的结构很有特点,特别是在屋架下弦使用了两根斜向钢筋将下部楼板梁拉起,有效分散了楼板荷载。而屋架本身并非典型的桁架形式,跨度约10米,不大却使用了较多冗余杆件来支撑斜梁(Rafter),如中部的两根横向系梁,类似于《Practical Building Construction》中描述的,桁架发展过程中人们在屋架腰部使用系梁(Collar)或者拉杆——而实际上后来发现主要的约束应该放在斜梁的端部(Tie)。此外,桁架中的立杆及其连接方式也没有很好地发挥拉/压效能,反而由于和系梁的交接产生了不必要的弯矩。

做法:修缮时,结构整体并没有发生歪闪、拔榫等安全隐患,因而未作过多干预。

图/鸡公山美文学校旧址木桁架,10米跨,1915年

图/1897年《Practical Building Construction》[6]中从系梁(Collar)、拉杆,到下弦梁(Tie)的发展过程图示

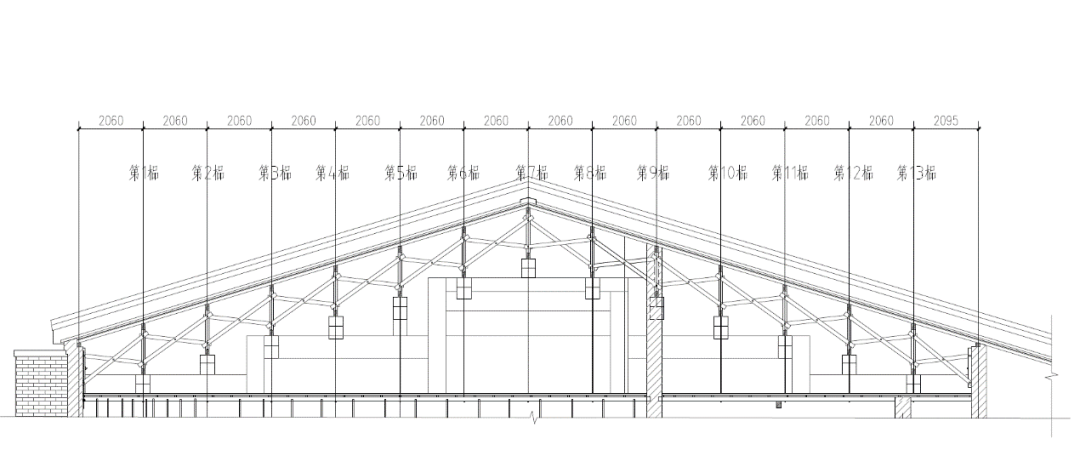

案例3. 长春电影制片厂

关键点:木结构建造过程或后续使用中产生问题,初始挠度过大,需要加固干预

长春电影制片厂早期建筑建于1939年,由日本东京照相化学研究所(PCL)建筑专家增谷麟仿照德国“乌发”(UFA)电影制片厂的布局设计,由日本清水组施工承建。厂址建筑体系布局合理,建筑功能特征明确,记录并展现了二十世纪电影制片生产工艺的发展状况和技术特点。

问题:几个并排的摄影棚都采取了同样的结构,在约30米长的平面内均匀布置了15榀跨度约15米的木桁梁,相互之间用4组剪刀撑拉结,使用至今。其中,混合录音棚的木桁架在修缮时检测到相较其他棚更大的挠度变形,尤其是下弦杆的挠跨比达到了1/50,远远超过理论值,变形很大。

做法:经过分析,混合录音棚的木桁架在初始建造时就存在挠度,并且经年使用后腹杆与下弦连接节点松动,两个原因兼而有之。针对这个情况,决定对上下弦采用型钢加固,适当提高其承载力。

图/长春电影制片厂混录棚空间格构桁架,15×30米,1939

图/上下弦下挠变形及节点松动的情况。桁架挠度值由第一榀(靠近前后外墙处)至脊部逐渐加大,且同一榀桁架下弦挠度值大于上弦挠度值。

图/加固节点做法及加固后效

以上三个案例,呈现了三种不同的木桁架类型和结构特征,丰富的结构类型与建筑的建造年代、建造者、建造背景,当然还有功能规模等都是密不可分的,从综合的角度进行价值判断,修与不修、如何修,都不是简单的技术问题,而是一个审慎的思变过程。在实际工程中,知晓其背后的传力原理并判断安全与否,确也是必要的关键点、甚至是修缮决策的出发点。作为不可再生的实物见证,如果结构没有问题,哪怕设计不尽合理,通常也不会去干预,就像鸡公山美文学校的案例;而出现了安全隐患,且是结构性病害,则要从病害的源头着手,选择适宜的干预手段。中国传统木结构修缮也有诸多的方法,包括打牮拨正、“偷梁换柱”、局部支顶、剔凿挖补、墩接糟朽等等。钢结构加固通常并非传统木结构加固的首选,在近代建筑中,由于木桁架以金属为连接媒介的受力特性,则较容易被接受。比如在长影制片厂混录棚这样复杂的空间格构桁架中,用附加钢梁托举补强变形的上下弦,反而是局部轻微有损,但整体基本可逆的干预措施。

每一个建筑都有独特的灵魂,每一次保护也都是参与者和它的一场缘分,且行且珍惜。

文中图片来源:北京国文琰文化遗产保护中心综合四所保护设计项目资料

注释:

[1] 马尔库斯·维特鲁威·波利奥, 陈平译. 建筑十书[M]. 北京大学出版社. 2012:100

[2] 同上:284

[3] 转引自 赖世贤, 徐苏斌, 青木信夫. 中国近代早期工业建筑厂房木屋架技术发展研究[J]. 新建筑. 2018(06): 21

[4] John Parnell Allen. Practical Building Construction[M]. Crosby Lockwood And Son. 1897: Fig379

[5] 唐英, 王寿宝. 房屋构造学[M]. 商务印书馆.1938: 128-129

[6] John Parnell Allen. Practical Building Construction[M]. Crosby Lockwood And Son. 1897: Fig335

最终篇《近代建筑对我们而言,意味着什么?》

【本期主题】近代建筑系列:

作者:张光玮

北京国文琰文化遗产保护中心有限公司综合四所所长

日本东京大学博士

译作:《结构设计讲义》《再造历史街区》

主讲音频课程:《时代的侧影——中国近代建筑群》(该课为三联中读《访古寻踪——跟着一线文化遗产保护团队探访中华地标》第七讲)

清源-张光玮文章链接

【重点项目】鼓浪屿日本领事馆旧址建筑分析与研究——非完结的建筑遗产

【本期主题】真实性

【本期主题】活化利用

【本期主题】阐释与展示

【本期主题】法律专题

【本期主题】近现代建筑

*本期编辑顾芸培,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】近代建筑的结构之辨——家有敝帚,享之千金(下)

规划问道

规划问道