主事宗族族长为菩萨整理冠饰 | 孔惟洁摄影

“菩萨出殿”——宁波陶公山村落民间信仰仪式空间研究

Procession of the Gods: Ritual Space of the Folk Belief in Taogongshan Traditional Villages, Ningbo

孔惟洁

何依

Kong Weijie

He Yi

摘要:在宁波东钱湖陶公山三村的乡土社会中,“菩萨出殿”是地方社神被村民抬行出殿巡游村落、接受宗族奉祀的一项一年一度的传统民间信仰仪式,历来堪称盛事。文章基于田野调查,试图通过对“菩萨出殿”仪式的研究,探究乡土中国仪式活动如何在传统聚落的空间内外上演,聚落空间又如何固定了仪式活动并使之程式化,从而传承社会记忆。文章将 “菩萨出殿”仪式置于血缘和地缘的双重视角中,通过仪式行为的空间定位,梳理出迎神、游神、祀神、娱神等祭祀环节所对应的空间语言,继而分析仪式中人神互动的身体行为细节,考量仪式背后宗族社会的集体无意识,并研究了血缘社会与地缘社会的联系与空间构成,以及人们如何通过身体行为塑造空间语言达到仪式效果;如何建构空间领域表达象征意义等空间人类学问题。同时也立足于当下,对民间信仰活动的当代意义、仪式与空间的关联性保护等问题进行了讨论。

关键词:仪式空间;传统聚落;浙东;民间信仰

“菩萨出殿”是宁波东钱湖陶公山一项民间信仰的传统游神仪式。每年农历九月,陶公山三村村民会将各村社神菩萨①( ①宁波乡村将供奉于佛寺妙观的善神通称为“菩萨”,于对佛教中“菩萨”一词的泛化使用)从社庙中抬出,环游村庄,到各家的祠堂中接受族人奉祀,并伴随有民间表演和戏文娱乐。以“菩萨出殿”为代表的民间仪式,体现了民间信仰的地域特点,更是地方社会组织的结果,折射出宗族组织与地方社会的联系,因此民间仪式一直是人类学和社会学研究考察的重点。本文拟从建筑学的视角,借助人类学与社会学的研究方法和相关概念,以仪式空间为研究重点,考察仪式空间在民间仪式中的作用与意义。

1 民间仪式、地域社会与聚落空间

人类学和社会学研究提供了关于民间仪式的研究基础。人类学对浙东地区的民间仪式研究,如绍兴地域舜王巡会个案所体现的民间文化与艺术形式 [1]、舟山等沿海岛屿民俗活动特征 [2] 等,将民间仪式作为地方非物质文化的文本,考察其仪式过程和行为方式。社会学关注仪式组织与社会关系,强调民间信仰对乡村社会的整合力,相关研究主要集中在闽粤台等华南地区。冈田谦(1906—1969)把“共同奉祀一主神的居民的居住地域”定义为“祭祀圈”[3],郑振满在对福建莆田江口平原民间信仰的研究中指出,村庙祭典组织是地域社会自我组织的过程,受到宗族房支结构的制约,而祭典为社区组织提供了必要的框架,因而成为基层社区发展的普遍模式[4]。

建筑学领域目前对祭祀或仪式空间的研究,主要关注庙祠寺观等宗教建筑本体。但是,祭祀仪式涉及到一套程序化的、有象征意义的表演活动,在特定的空间、位置进行特定的行为动作,行动范围并不限于寺庙庵堂。尤其是地方民间信仰仪式,活动范围通常扩大至整个村域,延伸到田间地头,对这方面,目前有为数不多的研究,例如《传统聚落中民间信仰建筑的流布、组织及仪式空间》一文,介绍了以闽南慈济宫保生大帝吴夲崇拜的组织、建筑及仪式空间 [5]。作为学科间的“跨界”,需借助社会学、人类学理论的参照系,结合详尽的田野调查,通过聚落空间的视角研究仪式活动组织规律。

如何认识仪式中空间、行为与社会的关系?布尔迪厄(Pierre Bourdieu,1930—2002)的“行为理论”认为:社会空间的建构,是通过“相互外延性”和“顺序”这两项差异原则建立,并借助行为习性在空间中表现出这种差异 [6]。琼斯(Peter Blundell Jones,1949—2016)所著《建筑与仪式——建筑如何塑造社会》印证了这一观点。在琼斯看来,建筑提供了一面镜子来反映我们的生存环境,反映我们关于生存环境的知识,以及我们与其互动的方式 [7]3,仪式是人与环境之间双向的互动;从个体角度上,它的投射与错位也将差异性赋予了这个世界 [7]8。基于此,可以从三个维度认识仪式:一是作为主体的身体行为,包括节目流程、操演动作等仪式过程;二是承载使用功能与行为活动的实在空间,包括建筑、场地等各类物质环境;三是作为主导的社会结构,涉及组织空间与行为的内在秩序。三者紧密相连,构成具有象征性的整体仪式场景。人和环境相互交融,携带着主观意愿的身体行为,在空间符号的象征性“加持”下,达到更为强烈的仪式效果。同样,从以上三重视角反观仪式空间,可涵盖以下三方面:一是作为容器的空间,承载仪式行为的物理环境;二是作为象征的空间,辅助身体语言或自身表达象征意义的建筑语言;三是作为社会的空间,受权力意志主导,呈现出作为内在逻辑的社会结构。

本文将以古村落“仪式空间”为研究对象,考察地域社会背景下,仪式行为中迎神位序、游神路线、祀神建筑、娱神场所的空间语言,并通过考量仪式中集体无意识的细节,发掘人们运用空间规律塑造行为的现象背后的仪式内涵。文章基于对宁波东钱湖陶公山的田野调查,以三次游神活动为研究样本①(①画船殿游神调研时间:2017 年 10 月 28 日;胡公祠游神调研时间:2017 年 11 月 8 日;后裴君庙游神调研时间:2019 年 9 月 19 日)。内容就三个部分展开:血缘社会与地缘社会的联系与空间构成;人们如何通过身体行为塑造空间语言达到仪式效果;人们如何建构空间领域表达象征意义。同时对民间信仰活动的当代意义、仪式与空间的关联性保护等问题加以讨论。

2 陶公山的血缘与地缘社会

陶公山位于宁波东钱湖西岸湖心,三面环水,建设、陶公、利民三村环山而建,相互连接,其中包含了血缘和地缘的双重社会特征:九大姓氏聚族成团,以宗祠为核心建立宗族领域;三座社庙统御乡里,以“祭祀圈”为范围组织社神祭祀活动。每年农历九月,陶公山三村分别举行的游神活动,便是由血缘社会组织的地缘活动。当天“菩萨出殿”,各家族迎神,村民前往祭拜,让陶公山三村极具人气,尽显“活态”氛围。

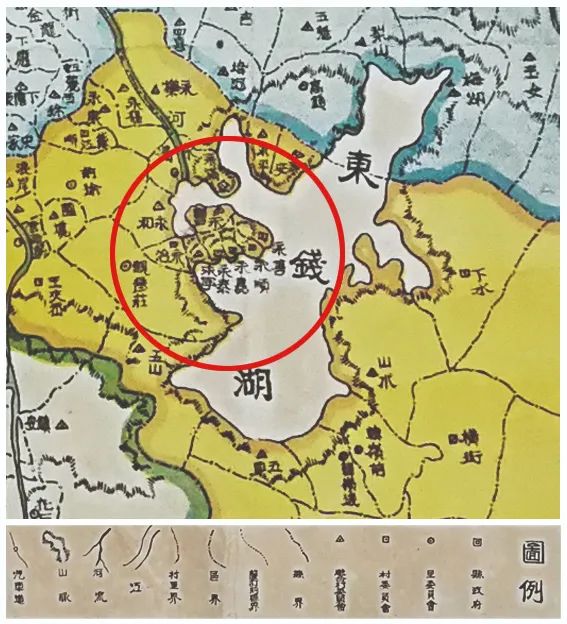

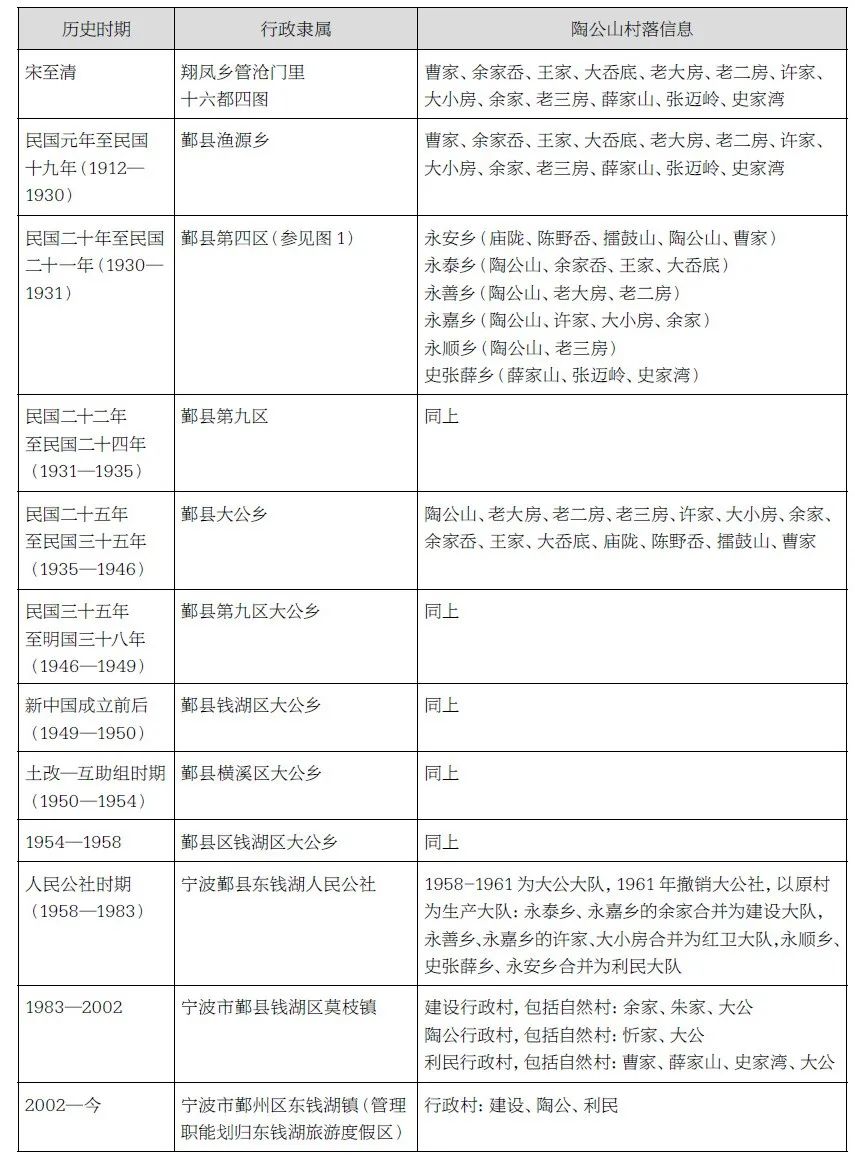

2.1 血缘社会:九姓十一村

陶公山的三个行政村由九个姓氏、十一个自然村组成,是历史上各家族迁入定居、繁衍壮大的结果。宋代就有渔民在此捕鱼散居,南宋时下水史氏分支迁居于史家湾,元至明清,陆续有曹、忻、许、王、余、朱、戴、陈氏家族迁入。繁衍至民国,忻氏成为大姓,约占总人口的 70%,并析出四房,忻大房、忻二房、忻三房和大小房(忻四房)三个房族聚落②(②大小房有自己的房族院落,但规模较小,与忻二房合为一个自然村聚落),其他八个姓氏聚族而居,共形成十一个自然村落,属六个乡(图1)。1961 年,人民政府根据人口与聚落规模,将这些自然形成的血缘聚落合并为建设、红卫、利民三个生产大队,1983 年在此基础上成立村委会,形成建设、陶公、利民三个行政村(表1)。其中,建设村包括戴、朱、余、王四姓;陶公村包括许家和忻家的大小房、老二房和老大房,是忻氏的主要聚居村落;利民村包括忻家老三房、曹家、史家与陈家。各姓家族分据山脚岸线,依次排列,或以巷道为边界,或各据一湾,由一条主街串联,至清中期已形成一个紧密连接的环岛聚落整体③(③《鄞东陶公山忻氏支谱不分卷》中《亦政堂记》篇中记载:“二世祖灵山府君之祠也,堂之议,创于嘉庆丙子年间,其时东园公以近无隙地,欲卜于许家屿东南首”。说明在清嘉庆二十一年(1816),陶公山下的房屋已密集至“无隙地”的程度)。

图1 1930 年东钱湖村里划分图(图片来源:截自《鄞县区村里划分图》,原图为水银藏品)

表 1 陶公山村落历史沿革(表中信息来源:《新编东钱湖志》[8]、民国 24 年《鄞县通志》[9]、《宁波市鄞州区地名志》)

陶公山聚落在空间上虽然连接为整体形态,但内部仍呈现出清晰的血缘结构。其一,行政村内各“生产小组”(自然村)的地名,仍沿用姓氏或房族信息,如“忻大房”“曹家”“王家”等;其二,各家族都有自己的祠堂或堂前建筑,血缘聚落单元以祠堂或堂前为核心分布。可以说,陶公山三村是以宗族社会为底色、以宗祠堂前为核心的血缘型聚落(图2)。

图2 陶公山家族分布范围示意图(图片来源:孔惟洁绘制)

2.2 地缘社会:三神三社庙

陶公山社会结构包括血缘和地缘两个层面,血缘社会形成自然村,地缘社会则与社庙组织一脉相承。宁波地区古村落中的殿、庙、祠大多是明清时期的产物。明初朱元璋为加强对基层村落管理,设置“里甲”与“里社”制度,将地方信仰与乡里管理制度结合在一起,逐渐形成村村有庙的社神祭祀传统,延续至今。宁波地区乡村的社神,通常选择古贤名姓,塑像奉祀,并产生了各类祭祀组织与祭祀行为活动,此后制度虽有变迁,但其影响一直存在 [10]。民国二十四年《鄞县通志》中对“庙社” 记载如下:

今之庙即古之社也,古者人民聚落所在必奉一神,以为社,凡期会要约,必于社申信誓焉,故村之多寡可占其民户之疏密,此讲地方史者所当注意也。兹编所载虽不尽如上所谓,然神庙多处其民居亦盛,村落凋亡地其神庙亦多废圮,于此,亦可考见地方今昔衰之故,盖神社虽亦属迷信之一,而其起原则与僧寺道院绝殊,不可不表而出之也。[9]1449

社庙的起源与佛教、道教全然不同,它源于民间对土地的崇拜。每个村庄“必奉一神”,村民定期举行聚会共同祀神。社庙的兴废是当地人口寡众的直接体现。

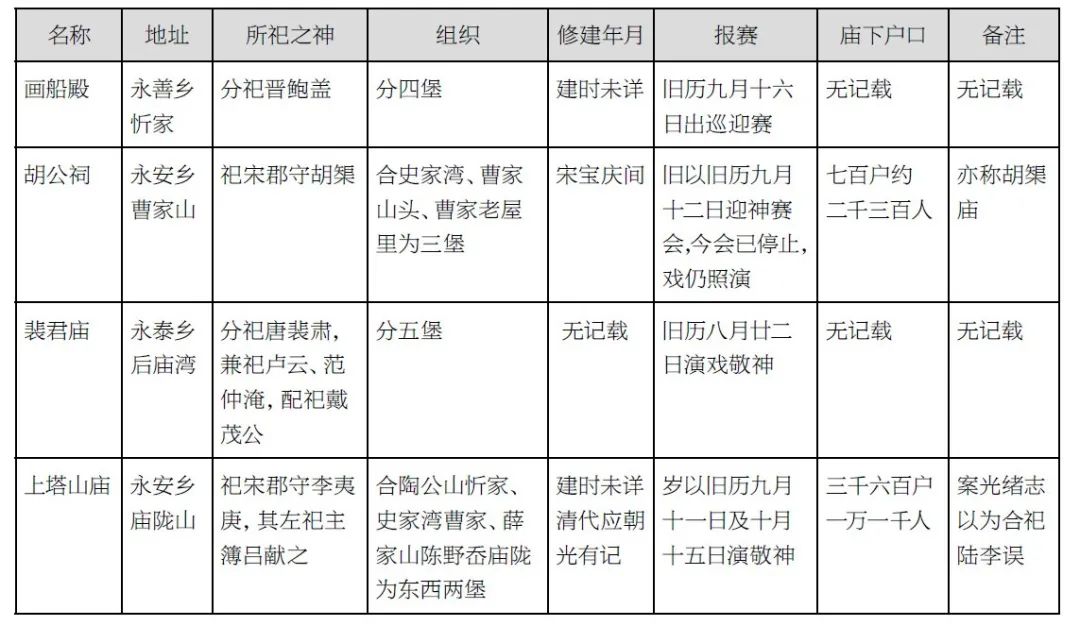

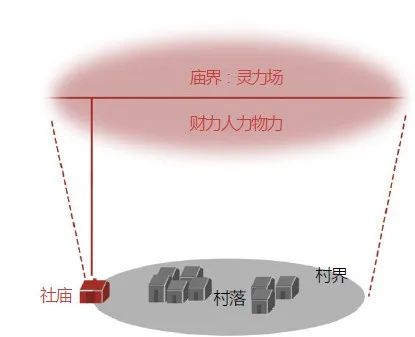

这种由里社演变而来的祭祀组织,通过信仰约束社会群体 [11]150,有效控制了社区生活。每个村庄都拥有属于此地的民间神庙,村民通过周年仪式,与特定保护神之间建立起专属的祭祀与庇佑关系。以共同社庙信仰和祭祀特征的约定俗成的基层区划单位称为“境”[5],在基层村落中形成所谓的“庙界”,即社神“负责庇佑”的辖区。换句话说,每个村庄只会有一座“当境庙”[12]117。至民国时期,社庙已成为与学校、医院同样重要的民本设施,与地域、户口、村落组织密切关联,列入地方志记录的范畴(表2)。“庙界”与当时设立的行政区划“乡”相匹配,且延续至今。村庙所庇佑的社群,应承担的修缮劳务与捐赠费用被明确。各个信仰社区之间,界限清晰,权责分明。

表2 民国时期陶公山主要庙宇及相关信息一览表(表格信息来源:1935 年《鄞县通志》1552 页“舆地志卯编·庙社” )

历史上,宁波东钱湖陶公山的 11 个自然村分属 3 个社庙单元,分别祭祀三位社神:鲍盖、胡榘与裴肃。忻氏族人祀奉鲍盖于画船殿;曹氏、史氏共祀胡榘于胡公祠;戴、朱、余、王、许五姓祀裴肃于后裴君庙,合祀卢云、范仲淹和戴茂公①(①戴氏后人戴 LW 口述:据戴氏家谱记载,戴茂公菩萨是指东钱湖戴氏始迁祖戴隆之公,字德盛,号茂翁,故太公菩提名讳为戴茂公。因庙基地由戴氏名元祚公者所捐,给相邻九姓合建后裴君庙,故而有“众感而祀之”,即配祀戴氏先人之事),大多为历史上有功于地方和百姓的官员或将领。鲍盖是西晋县吏,相传因用押送的粮食赈济灾民而投江自尽,在宁波地区被广泛供奉,陶公村画船殿即其一。胡榘是南宋时兴修水利、浚湖除葑的功臣,被湖畔居民供奉为地方神。裴肃是唐代的一位浙东观察使,曾平息叛乱、安定百姓,被东钱湖及周边沿海地区所供奉,环东钱湖有“十八裴君庙”,建设村的后裴君庙为其一。画船殿、胡公祠和后裴君庙的社神祭祀功能至今仍在延续(表 3,图3—图6)。村民将社神称为“菩萨”,由身着官衣、头戴官帽的神像具象化呈现,供奉于社庙。

表3 陶公山三座社庙现状信息一览表(表中信息来源:田野调查及《新编东钱湖志》[8])

图3 陶公山社庙现状分布图(图片来源:孔惟洁绘制)

图4 画船殿(图片来源:孔惟洁摄影)

图5 胡公祠(图片来源:同图 4)

图6 后裴君庙(图片来源:同图 4)

2.3 血缘社会组织下的地缘社会活动:菩萨出殿仪式

陶公山村落中,血缘社会与地缘社会分别以宗祠和社庙为代表呈现,两种社会关系在每年“菩萨出殿”仪式中产生交集。吴越地区历史上有游神赛会的风俗,每逢社庙庙神生辰或春秋时,庙社多组织报赛以酬神娱神,亦称为庙会 [13]1889。大多数村庄请菩萨“坐殿看戏”,而陶公山村庄却保存着“出殿巡游”的游神赛会传统②(②1929 年后,提倡科学破除迷信,赛会逐渐衰落(见参考文献 [13]1891)。至民国二十四年(1935),鄞县地区大部分乡村庙会都是通过“坐殿看戏”的方式敬神,与“出殿巡游”相对,但这一时期陶公山依然保持迎神赛会的传统。三座社庙每年分别举行庙会,请菩萨出殿:后裴君庙于旧历八月二十二,画船殿于旧历九月初十,胡公祠于旧历九月十二。其中画船殿和胡公祠庙会有迎神赛会活动,后裴君庙仅演戏敬神,并无游神活动(见参考文献 [3])。1949 年后此类民俗一度停止。至 20 世纪 80 年代初,游神活动又由村民自发组织恢复起来,至今已成为村中最重要的民俗活动之一)。

迎神赛会包括“出殿、巡游、迎神、赛会、接喜、做戏”等环节。村民们将神像从殿堂中抬出,环岛巡境,接受村民祭拜,此称为“迎神”。各村村民自发组成花鼓会、马灯会、大小锣会等演艺团体,跟随游神队伍游境,此称为“赛会”。各家族在自己的祠堂中备牲礼迎接菩萨到来,此称为“接喜”。主事家族举行祭会祈求消灾赐福,搭台捐戏称“做戏”。伴随着庙会的举行,各种流动商贩也前来聚集,形成热闹的“庙市”。整个游神活动被称为“菩萨出殿”。

人神信仰目前已与基层组织脱离,但从社会记忆的角度,游神作为地方风俗习惯扎根民间得以传承至今。目前“菩萨出殿” 等庙会活动由各姓宗祠理事会主办,忻氏宗祠主办画船殿庙会,曹氏宗祠主办胡公祠庙会,戴、朱、余、王、许五家祠堂轮流主办后裴君庙庙会。经费来源于族人筹资或赞助,用于置办祭礼炮铳等仪仗物品,以及请戏班搭台唱戏。要“接喜”的家族事先与主办方联系,准备好祭礼,组织族人准备迎神。各家经费收入和使用明细,均会在祠堂中张榜公示。主事家族有一位主理人作为庙会总负责,他未必是族长,但长期生活在村中,有一定话语影响力,与其他宗族长期保持联系,并对游神的大小事项了然于心①(①2017 年画船殿庙会的总负责是忻家二房的忻 JW,角色相当于陶公山三村的仪式专家。老人已 80 岁,负责筹备、组织族人准备游神事宜,为这次游神活动已准备了八个月的时间。本次游神结束休整三个月后,他又要开始准备第二年的游神。老人表示这件工作十分辛苦,希望将接力棒交给年轻的后人。而陶公山另外两场游神的组织筹备,也会请忻 JW 老人帮忙指导)。

3 仪式行为的空间语言

仪式是“一个符号的聚合体”,是一种象征的体系,是一个充满意义的世界,是一个将个人组织成社会群体的方法 [14]。民间仪式从民众内部衍生,在长期的信仰实践中形成,是群体性文化意象原型的体现,在代际相承的传播中被固定下来。陶公山的游神是一项系统性活动,其中的迎神、巡境、祭祀、做戏等环节中每一个动作都对应一个空间,其方位、大小、顺序都是辅助仪式行为表达仪式意义的空间语言。

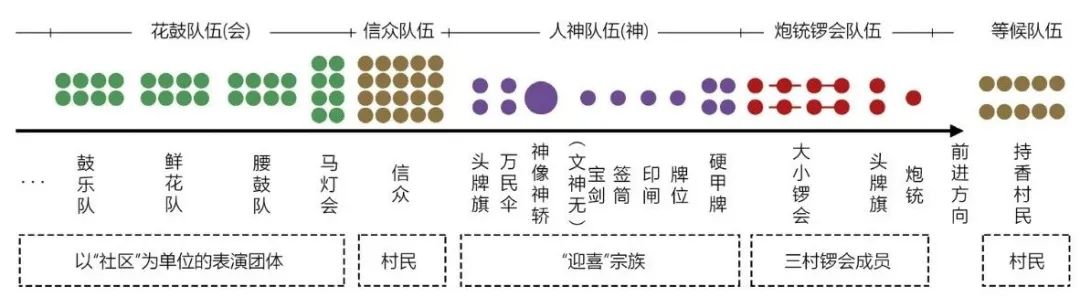

3.1 迎神位序:“神”前“会”后

迎神队伍包括四部分:炮铳锣会队伍、人神队伍、信众队伍和各类迎神花鼓队伍(图7)。其中最具特色的就是“迎神赛会” 中的“神”与“会”。“神”所在的人神队伍由“迎喜”宗族组成,四人手持硬甲牌领头,四位族长随后,分别抬着人神的随身配物:红色牌位、裹着黄布的印闸、签筒和宝剑②(②鲍盖是武将出身,因此配物中有宝剑,而裴肃、胡榘等文官人神则无宝剑)。族长身后是神像的坐轿,像身之大,高约 2 m,宽约 1.2 m。12 个强壮的中年男性抬行坐轿环村庄一圈,需经常轮换抬轿,因此抬轿人员有十几人之多。尤其是后裴君庙游神时,此庙合祀的四位菩萨都需出巡,均有神像坐轿、万民伞和头牌旗,人神队伍庞大,十分壮观(图8)。

图7 游神队伍构成(图片来源:孔惟洁绘制)

图8 人神队伍、大小锣会队伍、各类演艺队伍(图片来源:孔惟洁摄影)

大小锣会、马灯会与各类花鼓队伍是来自于不同社区的民间演艺团体,是传统 “会”的延续。腰鼓队、鲜花队由陶公山中老年女性组成,各社区队伍各着不同颜色的服装,以示区分。大小锣会由陶公山中老年男性组成,平均年龄在 70 岁以上,每人有明确的分工,大锣需两人共抬,前人掌握方向,后人敲锣,小锣一人一抬,边走边敲,并有专人抬锣架。每年的三次游神,本地的大小锣会与各花鼓队伍都会参加,马灯会与鼓乐队为其他村庄的演艺团体,根据时间和受邀情况参加。

此外,画船殿庙会除陆路迎神外,还有水路请神的部分。据史料记载,过去水路迎神船队以河台船为先导,后为神台船、左炮船、右铳船,两排龙舟拖着神台船前进,一路吹行,炮铳齐放,是一组形制完整而盛大的水上仪式队伍 [15]。如今渔业萎缩渔民减少③(③1949 年前陶公山大部分村民以外海渔业为生,1949 年后随着东海渔业资源的萎缩,大部分渔民转为农业生产或进入村办企业务工,一小部分渔民进入东钱湖淡水渔业合作社进行集体养殖捕捞,渔业活动大不如从前),水路请神队伍简化,由几位族长乘一只机动乌篷船前去迎神。船上集合了神台、铳、锣、炮,船头一人放铳,另两人分坐左右敲大锣小锣,船只正中有一张八仙桌,上置香炉作为神台放置人神牌位,基本保留了完整的仪仗形制。

从社会属性上,游神队伍中的“神” 与 “会”,分别对应了宗族组织与社区组织。代表宗族抬行菩萨的血缘社会群体,与参与赛会表演的地缘社会群体,共同构成一支完整的游神队伍,二者缺一不可。

3.2 游神路线:环村成“境”

游神路线即“菩萨”出巡的路线,通过到达每一个宗祠或堂前完成“巡境”仪式。在村民们心中,这一过程是人神对民间生活的检视,更是神灵“下界”人间、庇佑乡里的形式,所巡之“境”是神灵“灵力” 范围的空间呈现。

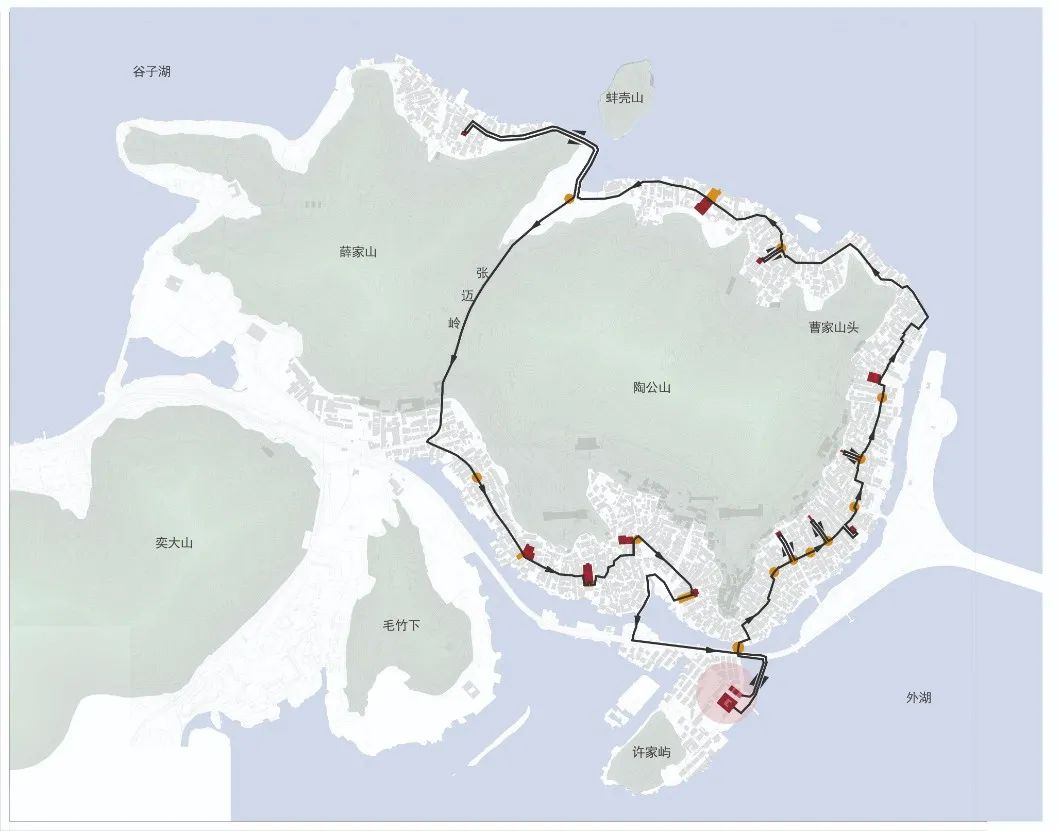

3.2.1 画船殿游神路线

陶公山以忻为大姓,忻氏四房分立,老大房支祠、老二房堂前①(①大小房(老四房)因人口较少,并未单独接喜,而是参与老堂前、总祠堂的接喜)、老三房堂前及老堂前和总祠堂均要“接喜”,其余各姓则在自家宗祠或具有祭祀功能的堂前内“接喜”。忻家作为主事家族,“接喜”分上午游神和下午请神两个部分,上午游神的对象为自家社神鲍盖,下午请神的对象是附近两座神庙的人神牌位,寓意着将附近的菩萨,当作“客人”请来,与“做东”的菩萨一同赏戏。

画船殿菩萨鲍盖的出行路线为逆时针环绕陶公山一周(图9)。清晨 6 点 08分出殿,从西南许家屿画船殿将神像抬出,过南安桥进入陶公村老街,按照“画船殿—南安桥—忻氏二房堂前金鲤堂—忻氏老堂前四如堂—忻氏大房支祠听彝堂—忻氏三房堂前厅屋里—曹氏宗祠—罗氏堂前—史氏宗祠—陈氏堂前—张迈岭—朱家祠堂—王氏宗祠—余氏门第—许氏宗祠—忻氏总祠堂四合堂”路线出巡。中午 12点左右巡完全境,历时约 6 小时,总行程约 14 公里。

图9 画船殿鲍盖巡境路线——陆路部分(图片来源:同图7)

下午 1 点 30 分,水路迎神船只出发,从福应庙、上塔山庙迎四位人神牌位②。迎神船只从画船殿门口许家屿埠头出发,穿过湖心堤的拱桥,转向二灵山,至对岸菊岛湖湾上岸,入福应庙请王安石及夫人牌位,再走北侧水路至陶公山西侧张迈岭上塔山庙请李夷庚、吕献之牌位。回程从侯舟亭码头再次启程,从利民村东北侧湖面进入陶公山内河,穿过三座桥梁,至许家屿码头上岸。最终将四座牌位都摆放到鲍盖牌位的神龛中,迎神活动才告一段落(图 10,图 11)。

图10 画船殿请神路线——水路部分(图片来源:孔惟洁绘制)

图11 画船殿鲍盖巡境与水上迎神(图片来源:孔惟洁绘制)

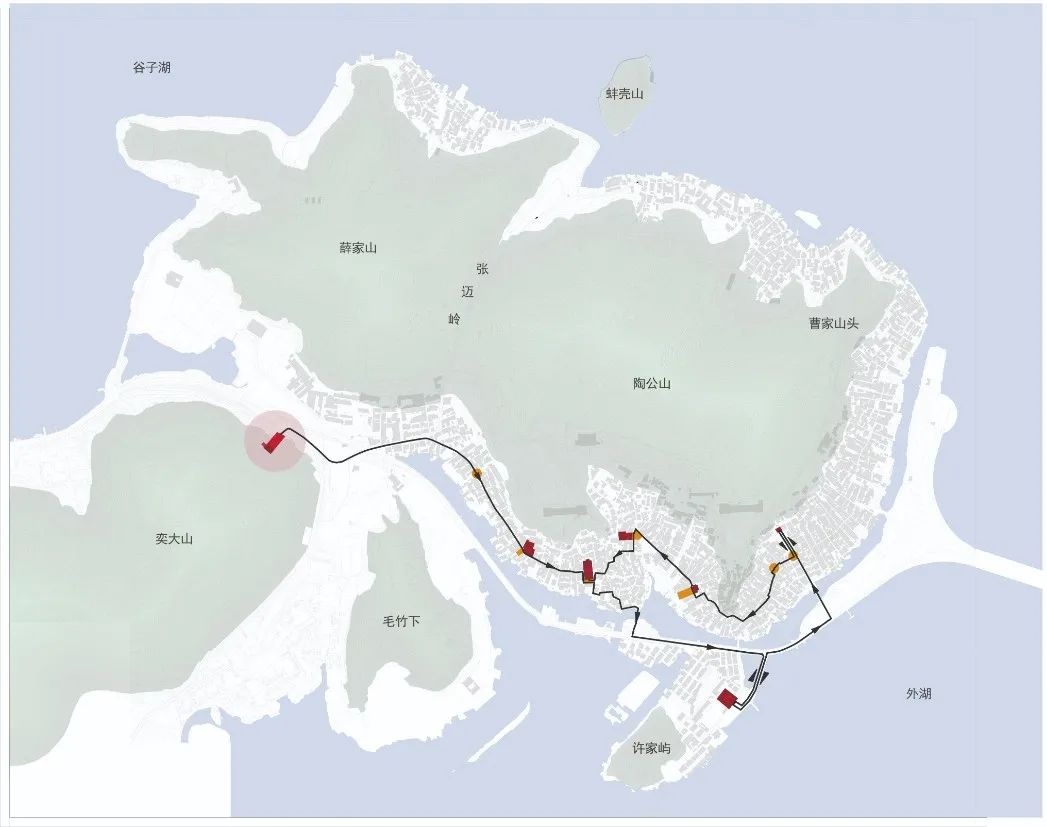

3.2.2 胡公祠游神路线

胡公祠菩萨胡榘的出巡仪式和上述整体类似,但出巡路线略有差别,且没有水上请神部分。2017 年的胡公祠游神路线较为特殊,有信众先请胡榘菩萨到附近莫枝镇进香,再回村巡游。因此清晨神像先乘车到镇区,由镇上信众祭拜后再乘车回陶公山,从建设村口进村,按“朱家祠堂—王氏宗祠—余氏门第—许氏宗祠—忻氏宗祠—忻氏二房堂前金鲤堂—忻氏老堂前四如堂—忻氏大房支祠听彝堂—忻氏三房堂前厅屋里—曹氏宗祠—罗氏堂前—史氏宗祠”的顺序逆时针环岛巡境,最后将放置胡公祠门前广济亭中的神龛,游神活动结束(图 12,图 13)。

图12 胡公祠胡榘巡境路线(图片来源:同图 10)

图13 胡公祠胡榘巡境与走马灯会表演(图片来源:同图 11)

3.2.3 后裴君庙游神路线

后裴君庙庙会出巡的神像有四位,唐代裴肃、唐代卢云、北宋范仲淹、清代戴氏祖先戴茂公,由戴家、朱家、余家、王家、许家共同供奉。四位菩萨一同出殿巡游,按照 “后裴君庙—朱家祠堂—忻氏宗祠—忻氏二房堂前—许氏宗祠—余氏门第—王氏宗祠”的顺序进行(图 14,图 15)。神像在王氏宗祠停留 7 天,直至庙会唱戏结束后请回后裴君庙。2019 年的后裴君庙游神范围仅在建设村和陶公村许家、许家屿、忻二房区域巡游,并未去往利民村的曹家、史家。

图14 后裴君庙菩萨巡境路线(图片来源:同图 10)

图 15 后裴君庙四位菩萨(图片来源:同图 11)15a.裴肃、15b.卢云、15c.范仲淹、15d.戴茂公

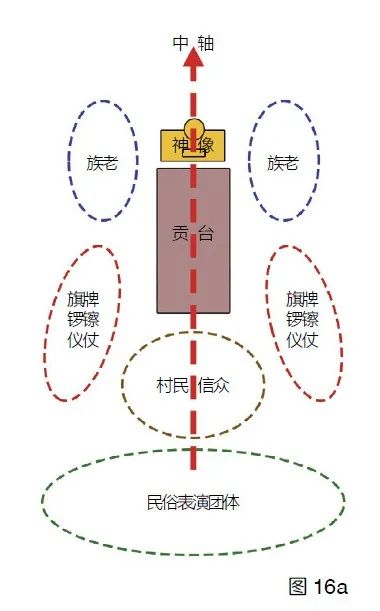

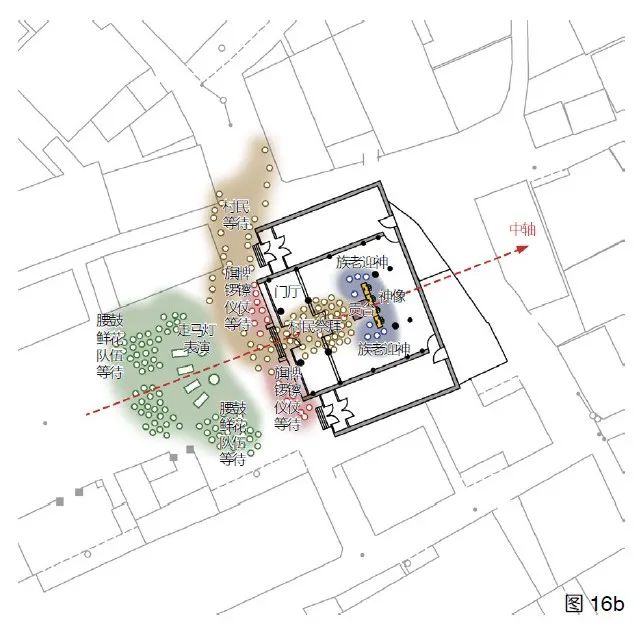

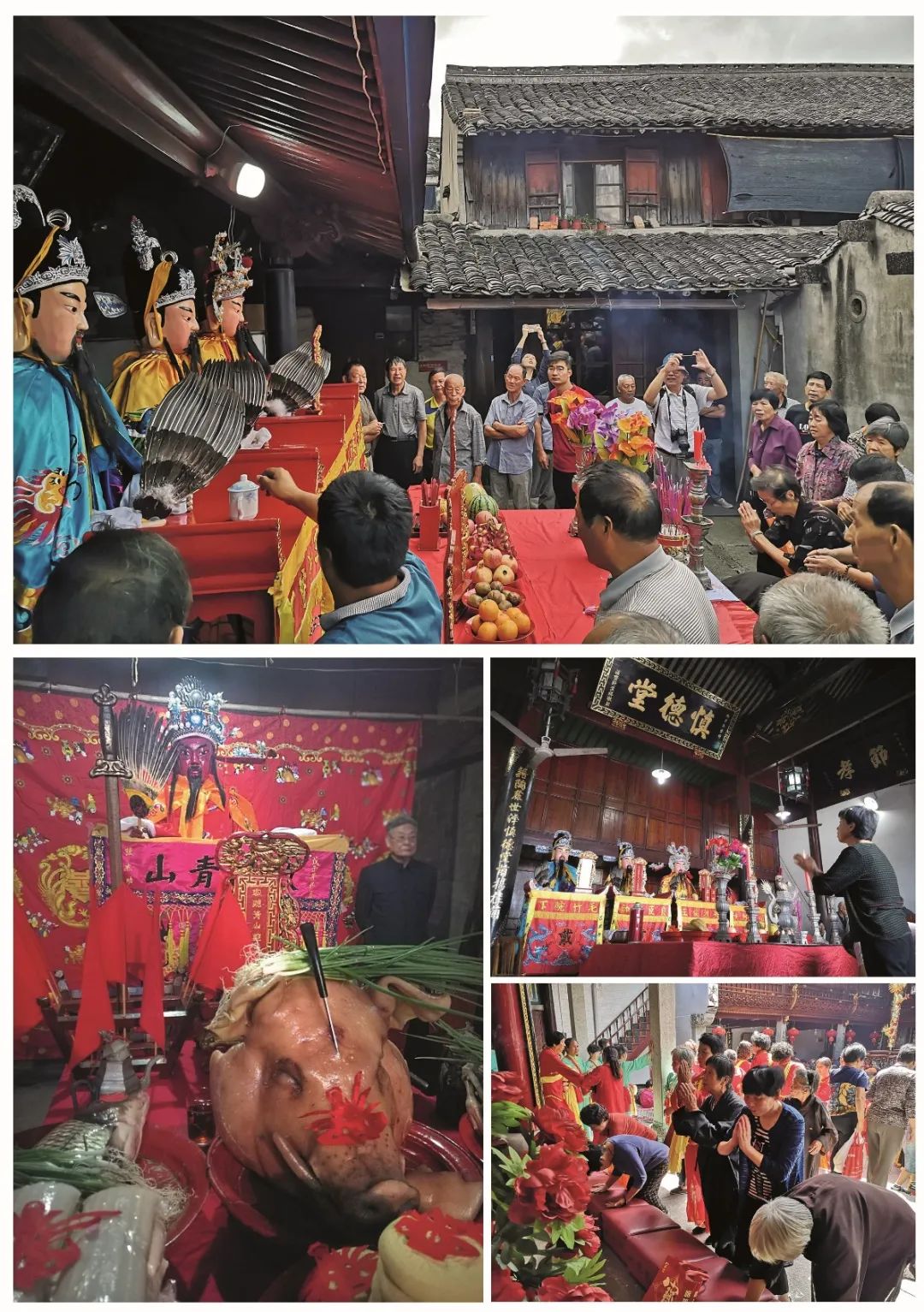

3.3 祀神建筑:中轴祭礼

菩萨巡游至各祠堂、堂前,由各宗族、房族“接喜”。这一环节,是人神与家族最直接的接触。迎神队伍将神轿抬至各家祠堂与堂前空地,置于两张条凳上,卸下轿杆,换所在该祠堂族人将神像抬入堂中,放置于贡台后,牌位、印闸、签筒和宝剑也一并放置于神像面前。锣鼓声停,由族长或房长拿毛巾擦拭神像并敬茶,村民们也随之涌入堂中,对神像跪拜、磕头、敬香、许愿。随后,走马灯表演,旗牌锣鼓仪仗队伍与腰鼓鲜花队伍在祠堂外的巷道或场地等候。大约 15 至 20 分钟后祭拜完毕,炮铳、锣鼓声起,族人又将神像抬出祠堂上轿,去往下一个宗祠。在那里,另一族的族人已经放置好鞭炮,准备好祭品,在宗祠外的老街上排着队,合手握香,迎接神轿到来。

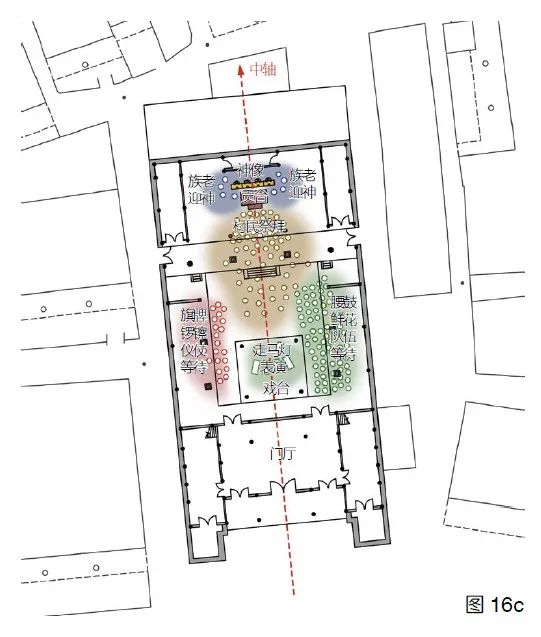

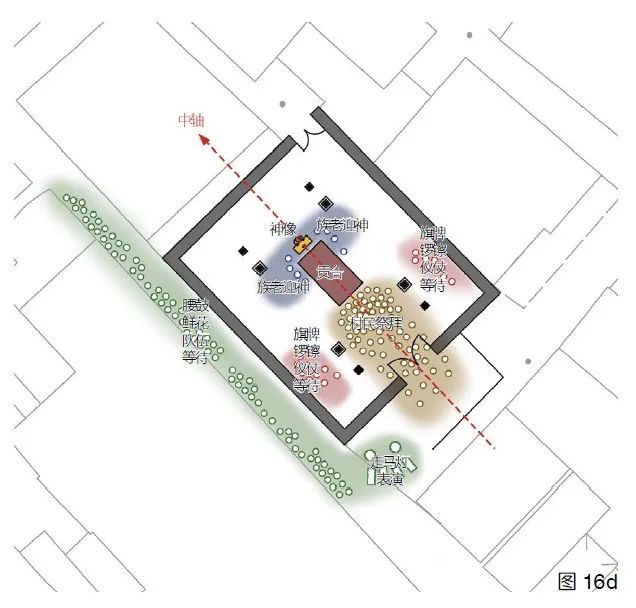

从仪式行为与空间的互动,可知祠堂内外“祭礼”场所的使用特征:菩萨位于中轴线中心,面向祭台和正门,背靠屏风。中轴线由“大门—贡台—人神—屏风”的空间序列构成,有些小堂前没有屏风,就在神像身后临时拉起一整块红布。族长们立于神像同侧,面向门外。村民进入祠堂面向菩萨磕头敬香。走马灯类唱跳结合的表演,在正堂对面的戏台或空地上进行,寓意表演给神看。大小锣会队伍的老人们一路负重较大,敬香祭拜之后,会在正堂外两侧的开敞空间找凳椅稍作休息,等候启程。在这组祭礼场所中,中轴线是最具仪式性的建筑语言,即使在民居中祭祀,它也规定着人们的祭拜行为:其一,崇高,人神放置台上,是整个祠堂中至高的部分;其二,敬中,轴线为重,族长为左右,最重要的神像、最精彩的表演都放在中间位置;其三,仪仗空间的平面分布可清楚看到中轴秩序的主导,神像、贡台、村民祭拜地点位于中轴上,族老位于神像身旁,其位置关系较为固定,建筑平面的大小规格对人神和宗族代表的站位影响较小,而旗牌锣镲队伍、各类花鼓队伍和演艺队伍等“会”的位置略有不同,因场地灵活选择站位,或在堂前外的巷道上,或在祠堂院落中。(图 16,图 17)

图 16 祠堂内祀神人群分布(图片来源:孔惟洁绘制)16a. 祠堂祀神的人群布局;16b. 许氏宗祠慎德堂;16c. 王氏宗祠树德堂;16d. 忻氏大房支祠听彝堂;16e. 忻氏老堂前四如堂祠堂内祀神照片(图片来源:孔惟洁摄影)

图 17 祠堂内祀神照片(图片来源:孔惟洁摄影) 17a. 朱家祠堂内;17b. 四如堂内;17c. 许氏宗祠内;17d. 王氏宗祠内

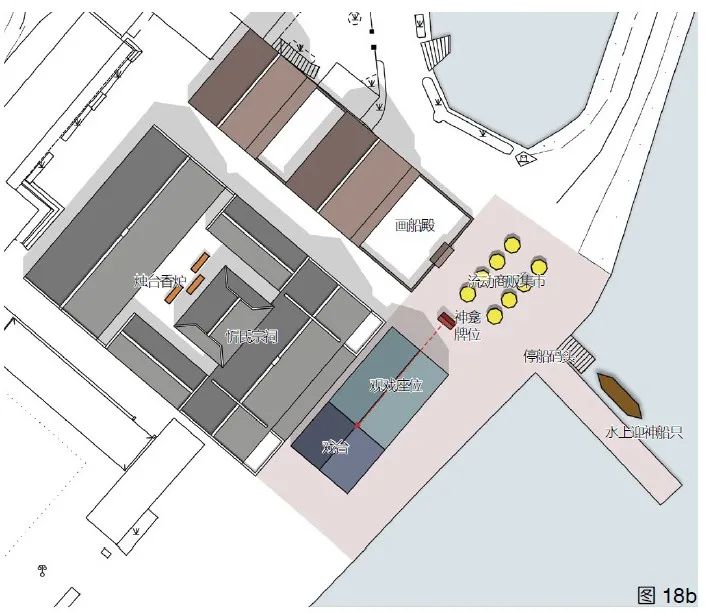

3.4 娱神场所:神龛核心

“做戏”是庙会中最隆重的项目,耗时最长,花销最大。过去人们在祠堂的戏台上演戏给神看,如今祠内戏台已不能适宜进行现代戏剧演出,于是人们转至宗祠外广场上搭台唱戏,以满足现代戏剧演出对场地声光电技术的要求。为了延续敬神的宗旨,正对临时戏台设置简易神龛,达到“请神看戏”的初衷。画船殿庙会戏台位于忻氏宗祠前的广场正中,正对戏台临时搭建了一处2 m×1 m×1 m的红色帷幔,围起神龛,帷幔上挂有“敕赐青山都督大元帅”字样。鲍盖与请来的四位人神牌位均置于神龛中,众神聚会,一同赏戏。庙市是搭台唱戏的附属物,在信仰祭祀功能之外,拓展了庙会娱乐消闲与经济功能 [16]。“做戏”时,人群大量聚集,各类流动商贩闻讯前来,“市集”随之产生。久而久之, “庙市”成了约定俗成的传统。忻氏宗祠广场另一侧聚集了十多家流动商贩,出售葱油饼、臭豆腐、甘蔗水果、年糕瓜子等,货品繁多,极为热闹。“敬神”“看戏”“赶集”通常持续5—7天,整个庙会活动随着“做戏”与庙市达到高潮。

在这种情况下,放置神灵牌位的神龛无疑是整个场所最关键的要素:一方面,神龛作为场地中心,区分出两类活动,一侧是具有仪式意义的敬神活动,另一侧是由市场带来的商业活动;另一方面,神龛也是代表了“做戏”的宗旨——“娱神”,并通过乡民的参与,达到人神同乐的目的。(图 18,图 19)

图18 戏台与流动集市分布(图片来源:同图 16)

图19 神龛、观戏村民与剧目《王老虎抢亲》(图片来源:同图 17)

4 仪式空间的隐喻象征

《建筑与仪式》一书中说到:仪式中的各类活动都会选择一个地点进行,这些空间位置通常都包含了功能性与象征性,它们既容纳仪式行为,又具有标志性意义,二者都是形成记忆的方式,这正是建筑和仪式如此紧密联系的原因 [7]6。进一步探究整个庙会的社会组织,亦可明晰仪式空间与行为背后蕴含的社会意义。社庙祭祀是凝聚地域关系、强化信仰共同体的集体行为,但其组织却无法离开宗族背景。通过祭祀活动,祠堂成为仪式的核心空间,游神与庙会又再次回到宗族关系的建构中,进一步强化族群认同与主客关系。通过对仪式步骤、位置选择、执行者身份的仔细考量,在这些集体无意识的行为细节中,可以发现人们如何通过固定的行为地点来建构空间的领域认知,并体现背后的社会内涵。

4.1 保界:以庙划界

村民心中存在一个对于神灵庇佑区域的臆想范围,即“庙界”。因而不同于宗祠的中心位置,社庙多位于村落物理空间的边缘①(①后裴君庙原址在建设村口的薛家山脚下,现迁至对面的奕大山山脚;画船殿又名鲍公祠,原址位于陶公南侧山腰山头弄尽端,现迁至许家屿忻氏宗祠四合堂东北侧;胡公祠位于整个陶工岛东北角的临湖水岸,紧邻过去是来往船只停靠的大埠头),是“庙界”作为地缘边界的标志性符号,具有“守界”的象征意义。社庙祭祀的神灵,就是守护、庇佑本村的“保界神”。居住在这一区域中的人,通过祭祀“资本” (筹资)与身体行为(仪式),将“保界神” 的灵力显现于村落中,其空间范围与社会学研究的“祭祀圈”区域同构。在陶公三村中,村民们认知的“庙界”范围,与《鄞县通志》中庙宇组织对应的自然村落一致。三座社庙分别位于三村村域的边缘,界定出认知层面的“庙界”边界。(图 20)

图20 村民认知中社庙灵力场构成的庙界范围(图片来源:同图 16)

但在游神仪式中,陶公山三村的游神路线都不仅限于庙界范围,而涉及到更广的乡域。仪式组织者通过主动邀约,并根据参与“份子”确定游神区域,建立起整体的地缘关系。忻家组织的鲍盖菩萨出巡,历年都会游历陶公山三村全境②(②据田野调查,1949 年前鲍盖菩萨出巡范围更大,会巡游到东钱湖北青山岙等地。由于现在青山岙古村落在拆迁后已经消失,故巡游范围仅限陶公山三村)。同样,另外两村各自的人神在出巡时也都会覆盖忻氏四房,可谓“众神护忻家”。这并不代表鲍盖的“神界地位”在另外几位神灵之上,也不意味着忻家有奉祀另外两座社庙的义务。忻家通过积极参与各位菩萨出巡与接喜的仪式,获得陶公山多位社神的多重庇佑,强化仪式背后作为大姓家族的身份认知。

4.2 巡境:祠堂导向

在巡境路线中,祠堂、堂前等宗族性公共建筑起到引导与锚固的作用,类似于今天的“打卡地”。祠堂、堂前等宗族公共建筑明确出巡方向,神像以各个“接喜” 的宗祠为目标地,形成环绕或半环绕陶公山的空间路线。人神在宗族领域的公共建筑接受祭拜,在村民心中代表了菩萨的“灵力”在本族聚居地里“赐福”。祠堂类建筑的中心地位,在历次游神活动中被反复强化。另外,主事宗族会选择具有象征性的地点让菩萨经过,如忻家游鲍盖菩萨时,会特别经过南安桥进入村庄,而其他两位人神则不会选择这条狭窄巷道入村。这是由于南安桥是为了纪念忻氏祖居地福建南安,对忻家具有特殊意义。从这个例子可以看出宗族对巡游路线选择的作用。

4.3 祠祭:主客格局

人神祭祀仪式在宗族建筑中展开,可看作一系列具体的“拟人化”互动,不仅呈现出村民心中对菩萨的“人格化”认知,更建立起宗族与社神之间的“主客”关系。

首先,村民通过神像的交接,完成对族群身份的界定。人神菩萨进入祠堂前,将轿杆从神像下抽出,将神像抬入祠堂,完成“接喜”过程(图 21)。抬轿杆和接神像的人群各属于前后两个宗族,由当下“接喜”宗族的族人抬神像入堂,且人神只有在宗祠“内” 接受奉祀,才能“行使”对该宗族的庇护。

图21 菩萨下轿与宗族轮替(图片来源:孔惟洁摄影)

其次,族人的“迎神”行为,同样是“主人”身份的体现。在村民心中,菩萨来到自家的宗祠“做客”,族长所代表的族人为 “主”,迎来的人神为“客”,要将人神菩萨作为客人一般来招待。安置好神像,族人们要给菩萨整理衣冠、倒水、擦脸,这些行为源于最朴素的生活习惯,将日常生活中的基本礼节直接运用在敬神过程中(图 22)。

图22 主事宗族族长为菩萨整理冠饰(图片来源:同图 21)

最后,宗祠建筑的准入规定,表明了人们对于宗族社会空间领域的认知,非族人可入堂祭拜,但不可作为“主人”做出“迎神”行为。

4.4 戏场:大姓为首

整个庙会的核心是连续多日的“敬神戏文”,又称“社戏”。作为祭祀经费的主要花费项目,以此彰显大姓家族的实力和排场。通常主要请越剧团来演出,如江西小百花越剧团、嵊州小百花越剧团等,演出《王老虎抢亲》《五女拜寿》等老少咸宜的欢喜剧目。作为一种祭祀戏剧,社戏具有社会功能,正如田仲一成认为的,祭祀集团通过娱乐来强化和维系农村的社会组织,因而该地的祭祀戏剧反映出宗族观念 [17]4。并且,社戏地点也携带着主事宗族的主场信息,通常在宗族公共开敞空间举行,如“朱家晒场”“王家晒场”“忻氏宗祠广场”。三场社戏中,大姓宗族忻氏举办社戏一定是时间最长、规模最大的,选址也是整个陶公山中面积最大、景观最好、交通最佳的地点,从而营造了更为良好的观演环境。因此画船殿庙会作为整个陶公山庙会的代表,也是忻氏在地域族群中大姓身份的体现。

5 “菩萨出殿”的当代意义

社会学家金耀基曾指出,在现代化过程中,中国传统文化会发生一种“文化遗失” 的现象,但他也相信“文化有不可能遗失之特质,并相信文化有隐退与回归”[18]186-187。当前随着科学知识的普及与生活水平的提升,村民们对传统信仰崇拜的精神需求不似从前,各类信仰崇拜活动作为精神依托与社会组织的功能普遍弱化。但游神、祭祖活动同时也转化为民俗娱乐与公共生活,携带着文化自豪与社会记忆逐渐复兴,体现出长期根植于民间的传统仪式强大的生命力。人们审时度势,结合当代社会,对其进行适度转化和调整,来实现文化的传承和创新。

本文试图从“菩萨出殿”的当下社会文化意义入手,探讨如何以此为依托,引导村落公共空间与地域景观的再生,达到物质遗产与非物质文化遗产的关联性保护。

5.1 游神路线连接日常生活纽带

游神是具有象征意义的文化符号,作为地方共识,其公共意义不仅在于纪念性的年度事件,更可在日常生活中发挥社会功能,以游神的路线与节点建立公共交往的空间格局。

一方面,游神的节点空间标识出族内活动的据点:村民的社会交往具有“差序格局”,根据血缘关系近亲远疏,一族、一房乃至一家,都有自己固定的公共场所,既可能是祠堂前临水的埠头晒场,如朱家晒场、许家晒场等,也可能是主街与主巷的交叉口,如牌楼跟巷口、琴得门巷口、听彝堂巷口等,这些场所相当于族内或房支的“客厅”,是自家人日常交流的地点,属于“近处”的生活;另一方面,游神路线建立起人们与“远处”居民的交往,连接起三村的整体活动,成为跨宗族交流的公共通道与纽带,并进而形成整体的陶公山公共空间系统,串联地缘社会网络,为集体活动创造环境条件,有助于形成具有高度“本地”认同感的内聚群体。

5.2 游神组织延续民间社会网络

民间社会是自我意识建构不可或缺的一部分,游神的组织有助于延续民间社会网络、强化地方团结,使当地乡民社会通过去政治化的传统文化形式参与现代生活 [11]。陶公山游神以家族长者牵头、族人分工、多宗族参与的组织模式,保持着族间和谐互动、族内长幼有序的社会交往格局,并且通过每年的重复组织,延承当地的地缘与血缘社会网络。此外,尽管血缘和地缘共同体的传统职能在社会变迁中已然转变,但集体参与的文化形式却保存了下来。以地缘社群为团体、以本土文化为抓手、以原真传统村落为实景,游神成为面向公众的特色活动,符合新的现实需要。2019 年,作为地方代表性的传统民俗,画船殿庙会被官方定义为“民俗文化节”,在东钱湖官方自媒体平台宣传 [19]。传统庙会或加入更大参与范围的龙舟竞渡、非遗体验等项目,说明民间社会正主动扩展着民俗传统的外延,由乡村盛事开放为市民公共活动,以适应现代生活。

5.3 游神活动凸显聚落文化意义

文化景观是地表文化现象的复合体[20]。历史建筑与传统聚落等物质环境作为背景,只有配合人的活动,才能产生功能与意义,呈现营造的意图。二者相互交织、互为一体。场景化保护是对人和物的整体保护。作为 “传统意识”的场景,具有在民众内部自发保护的内生性特点。从整体性的生活方式入手,将民俗活动、节庆仪式等民间习俗与历史环境建立关联性,让物质形态的空间遗产参与到人们的生活中,可让传统村落“延续其中的真实生活形态”[21],达到物质遗产与非物质遗产关联性保护。陶公山的“菩萨出殿”就是印刻在集体记忆中的民俗场景,人们每一个肢体动作、节奏、位置,配合着仪式的场地、线路甚至装饰元素,共同构成了乡村生活的标志性画面:身着大红大绿的迎神队伍在古村中环绕,礼炮齐鸣,锣鼓喧天;菩萨坐在神轿上,头戴官帽,身着披风,手持羽扇,被抬到各家族的祠堂中作客;村民为人神敬茶洗脸献牲礼,为族人祈福……游神民俗的存续不是在外界认定下,流于物质表面的保护,而是被当地人认知为属于 “我们”的传统,属于建立在主体认知基础上的乡土生活延续。在这一语境中,宗祠、庙宇、街巷等历史环境已超越了行为的功能载体,进入生活图景,成为构成社会记忆与地方认同的标志性要素。

6 结语

“菩萨出殿”作为集体记忆中不变的精神符号,正在充满想象力的创新中延续。乡土生活不仅展现一个乡村的生活片段,更呈现出村庄源源不断的内生驱动力,它关系到村庄在地、本原地持续生长,而这正是乡村遗产活化再生的理想状态。在数次考察陶公山民俗生活后,笔者认识到,乡村不是孤立的物质空间,它是费孝通先生笔下“终老是乡”的常态生活,以及“有机的团结”[22] 的社会背后,滋生着精神依恋的“故乡”。这是在全球化与同质化背景下,最具生命力的核心竞争力。

当用文化手段传递文脉时,如何将物质遗产与非物质遗产相得益彰地结合,转化为乡村振兴的发展动力,营造出“见人见物见生活”的乡土文化形式,是有待继续探讨、实践的重要课题。

在文章撰写过程中,同济大学常青教授、刘涤宇副教授、李竞扬、蔡宣皓博士研究生提供了宝贵建议;田野调查过程得到宁波市自然资源和规划局东钱湖分局副局长、东钱湖陶公山建设村第一书记周峰,建设村党支部书记朱球的鼎力相助,宁波地方文史爱好者水银老师提供了历史资料与信息,陶公村忻立国先生长期提供游神活动信息,建设村、陶公村、利民村村民给予了密切配合与支持。特此一并致谢!

参考文献

[1]袁瑾 . 地域民间信仰与乡民艺术——以绍兴舜王巡会为个案 [M]. 北京 : 中国社会科学出版社 , 2017.

[2]沈燕红 . 海洋文化视野下的浙东民间信仰与祭海习俗考察——以岱山祭海文化为个案 [J]. 宁波职业技术学院学报 , 2013,17(5): 57-60.

[3]冈田谦 . 台湾北部村落に於ける祭祀圈 [J]. 日本社会学年报 , 1938, 5.

[4]郑振满 . 神庙祭典与社区发展模式──莆田江口平原的例证 [J]. 史林 , 1995(1): 33-47.

[5]苏彬彬 , 朱永春 . 传统聚落中民间信仰建筑的流布、组织及仪式空间——以闽南慈济宫为例 [J]. 城市建筑 , 2017(23): 43-45.

[6]布尔迪厄 . 实践理性——关于行为理论 [M]. 谭立德 , 译 . 北京 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 , 2007.

[7]JONES P B. Architecture and Ritual: How Buildings Shape Society[M]. London: Bloomsbury Academic, 2016.

[8]仇国华 . 新编东钱湖志 [M]. 宁波:宁波出版社 . 2014.

[9]张传保 . 鄞县通志 ( 上下 ) ( 精装 )[M]. 宁波 : 鄞县通志馆 , 1935.

[10]王健. 明清以来江南民间信仰中的庙界——以苏、松为中心 [J]. 史林 , 2008(6): 118-134.

[11]杨清虎 . 中国民间信仰学研究与评述 [M]. 北京 : 中国书籍出版社 , 2017.

[12]魏乐博 , 范丽珠 . 江南地区的宗教与公共生活[M]. 上海 : 上海人民出版社 , 2015.

[13]周时奋 , 浙江省鄞县地方志编委会 . 鄞县志 [M]. 北京 : 中华书局 , 1996.

[14]林亦修 . 地域文化研究的人神互动范式 [J]. 社会科学战线 , 2010(9): 247-250.

[15]杨海如 , 主编 . 钱湖风韵 [M]. 宁波 : 宁波出版社 , 2016.

[16]赵世瑜 . 明清时期江南庙会与华北庙会的几点比较 [J]. 史学集刊 , 1995(1): 40-46.

[17]田仲一成 , 钱杭 , 任余白 . 中国的宗族与戏剧[M]. 上海 : 上海古籍出版社 , 1992.

[18]金耀基 . 从传统到现代 [M]. 北京 : 中国人民大学出版社 , 1999.

[19]宁波东钱湖 . 钱湖脉动丨民俗复兴!陶公村 · 画船民俗文化节即将开始 [EB/OL]. (2019-10-08)[2020-01-31]. https://mp.weixin.qq.com/s/gCD1kU5__7kJbYyM-op8cQ.

[20]李悦铮 , 俞金国 , 付鸿志 . 我国区域宗教文化景观及其旅游开发 [J]. 人文地理 , 2003, 18(3): 60-63.

[21]常青 . 建筑学的人类学视野 [J]. 建筑师 , 2008(06): 95-101.

[22]费孝通 . 乡土中国 [M]. 北京 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 , 2013.

本文选自《建筑遗产》

2020年第1期(总第17期)

本期责任编辑:刘涤宇

何依,华中科技大学建筑与城市规划学院(武汉 430074)教授

基金项目:国家自然科学基金(51738008,51578256)

欢迎购买《建筑遗产》2020年第2期

(总第18期)

本期定价99元

※ 官方微店有售 ※

扫二维码进入本刊微店页面

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

邮局订阅:邮发代号4-923

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(公众号)

官方网站:www.jianzhuyichan.cn

联系电话:(86)21-65982383

投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):孔惟洁 何依 | “菩萨出殿” ——宁波陶公山村落民间信仰仪式空间研究

规划问道

规划问道