图 流沙半掩下的黑水城 (摄影:骆芊伊)

居延绿洲的生与死

黑水城,又称黑城、哈喇浩特(Khara-Khoto蒙古语“黑城”),遗址位于今内蒙古额济纳旗东北部。黑水城因其依傍的黑水河而得名,额济纳,即西夏党项语中“黑水”的音译。黑水河,古称弱水,源于祁连山融化的雪水,纵贯青甘蒙,川流两千里,最后注入北端居延海。

图 日出于居延海 (摄影:骆芊伊)

居延为古匈奴语,《水经注》中将其译为弱水流沙,汉代称其为居延泽,魏晋时称之为西海,唐代称之为居延海。历史上的居延海轮廓略似新月型,由东、西、北三湖组成;东西两湖曾经相连,其后逐步缩小,并由于弱水的不断改道而逐步分离。汉、唐时期居延地区水源充分,弱水流量丰沛,使得屯戍有了可靠保障。

图 古代居延泽、历代垦区最大范围及居延古城遗址分布示意图

(作者根据相关文献参考转绘:居延泽范围、K688遗址参考侯仁之,《中国历史地理论集》;历代垦区最大范围、K710遗址参考森谷一树等,“运用高分辨率卫星图像对汉代居延绿洲的初步考古学研究”)

根据高分卫星图像判读,古代居延绿洲上的历代开垦面积总和约64万亩。由于屯垦耕地破坏地表植被,又没有足够水量滋润土地,垦区及水利工程一旦被破坏,植被生态系统就难以恢复。前代的垦区辍耕之后不久即出现沙漠化,后人无法在这里继续耕种,只好异地重新开垦。由于后来弱水向北直流改道,在弱水故河网和居延泽干涸之后,居延绿洲逐渐整体沙漠化,成为巴丹吉林沙漠的一部分。绿洲之上黑水城的命运,也随着地区自然环境的变化而变迁。

军事重镇

作为河西走廊通往漠北的交通枢纽和必经之路,黑水城地区战略地位极为重要。西夏建国后,为加强居延地区的战略防御,镇守西夏北境以防东面辽国和漠北蒙古的入侵,驻守西夏十二监军司之黑水镇燕军司于此,并将人口迁到黑水城一带定居,在当地屯垦造田、生产粮食,以满足大批军民的生活需要。至西夏鼎盛时期,黑水城已不再是一座单纯的军事城堡,逐渐成为一座经济、文化都较为发达的繁荣城市。

图 黑水镇燕军司镇守西夏北

黑水镇燕军司地处与蒙古对峙的最前线,以南再没有能阻挡蒙古铁骑的屏障,黑水城的得与失左右着西夏王朝的生死存亡。公元1226年,成吉思汗在最后一次率领大军征伐西夏中终于攻克了黑水城,由此南下长驱直入,直取西夏国都兴庆府(今银川),次年,西夏灭亡。元代在黑水城设亦集乃路总管府,隶属于甘肃行省。从被蒙古攻克的1226年到元朝灭亡的1388年,黑水城在蒙元时期一直扮演着堡垒城市的角色。

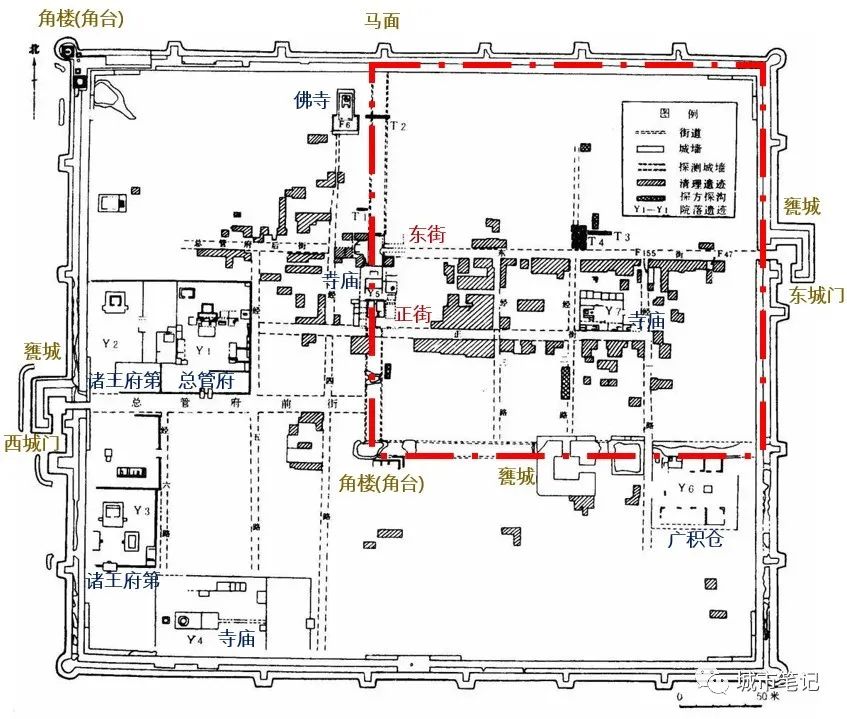

图 黑水城遗址平面图 (底图由内蒙古考古队绘制)

据考证,黑水城遗址是叠压在一起的早晚两座城址,大城是元代“黑城”哈喇浩特,其东北隅的小城是西夏黑水城(图中标红)。西夏时期建成的是一方为238米的正方形城郭,大部分已倒塌,现今仅在地表上留有痕迹。从东城门向西至中心高台佛寺遗址,是长240米,宽6米的东街,沿街两侧曾是饭馆、茶社、杂货铺、客栈等,与南面的正街一同构成了城市的中心商业区。元代的哈喇浩特在小城的基础上进行了扩建,城西设亦集乃路总管府,形成了东西宽425米,南北长377米的长方形大城郭,城墙现存高度为6-10米。

图 西城门城墙 (摄影:骆芊伊)

与传统中原礼制建制的城市不同,黑水城城门的朝向主要遵循实用原则,考虑到了自然条件、军事与贸易的需要。根据内蒙古考古队绘制的遗址平面图,出于抵御西北风、北方蒙古侵扰以及贸易的原因,西夏黑水城坐西朝东,开东城门和南城门。元代扩建的大城开东城门和西城门,与元代疆域辽阔,军事布局与贸易格局也随之发生改变有关。

居民生活

作为大国夹缝中的小国,西夏国从诞生之日起就承担着巨大的军事压力。西夏实行全民男丁皆兵制度,同时拥有中国历史上第一支女子正规军“麻魁”军;基层军事组织是军抄和溜,这种社会单元构成根植于西夏社会,深刻影响着社区和家庭。当地人以从事农业、畜牧业为主,同时承担着不轻的赋税。

城中出土的户籍账册证明黑水城地区已形成了不同姓氏、不同民族的杂居社区。城西南角有一方体圆顶、由土坯砌建的清真礼拜寺,加之附近发现的伊斯兰墓葬群,说明这里曾居住着一定数量的来自中亚、西亚,信仰伊斯兰教的教民。

图 城外的清真礼拜寺 (摄影:骆芊伊)

研究发现,藏传佛教事实上主导了西夏王国,特别是黑水城地区的居民宗教信仰。人们将非常朴实的愿望寄托在宗教活动中,黑水城地区严酷的自然环境带给人们的痛苦与疾病催生了百姓对超自然力量的渴望 (沈卫荣, 2007),使得藏传佛教在此蓬勃发展,并在元代延续了下去。城西北墙角上,屹立着的一组覆钵式佛塔,是藏传佛教一种独特的建筑形式,也是黑水城的标志性建筑。

图 覆钵式佛塔 (摄影:骆芊伊)

黑城出土

1908-1909年俄国人科兹洛夫率领的俄国皇家地理学会探险队,两次在黑水城进行掠夺式、破坏式发掘,成吨掳走大批珍贵文物,存放于圣彼得堡冬宫俄国科学院亚洲博物馆(今俄罗斯科学院东方研究所)。加上瑞典人斯坦因、美国人华尔纳等人率队的轮番洗劫导致黑水城文书及文物全部流失国外,至今公开的部分尚不到二分之一。

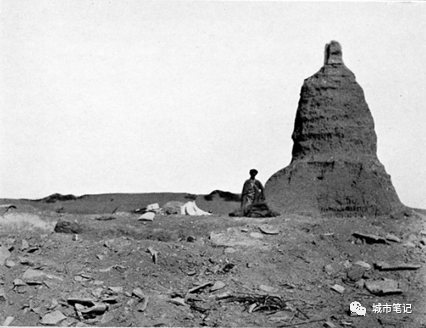

图 被盗掘后的辉煌舍利塔

(来源:Marc Stein)

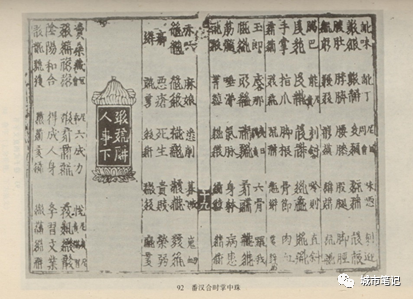

黑水城文书中保存的西夏文文献极其丰富,绝大部分在汉文史书中都未曾有过记载。其中工具书类有党项人骨勒茂才在1190年完成的唯一一部西夏文-汉文双语字典《番汉合时掌中珠》,字典的发现使得失传已久的西夏文字终得破译;中国最早的少数民族成文法典《天盛改旧新定律令》;绝迹已久的唐代类书《类林》,以及大量的藏传佛教文献。西夏是党项族从游牧走向定居后建立的封建王朝,西夏语言文字与成文法典的创立是党项族民族意识觉醒的体现,想要在严酷的环境中构筑其民族文化与身份认同。

图《番汉合时掌中珠》影印本

(来源:中国民族文化资源库)

遗址中还发现了能证实存在商品交换的大量实物,包括世界上现存的最早的钞票实物之一“中统元宝交钞”、“至元通行宝钞”,以及景德镇窑系瓷器,龙泉窑系青瓷等,有研究充分肯定了哈喇浩特(黑水城)中出土的中国陶瓷器是通过陆上路线向草原世界输出的陶瓷器交易品(弓场纪知,1999)。其他珍贵文物包括唐卡画像、彩绘双头佛、世界上现存最早的木活字和泥活字印刷文本等。

图 出土大勢至菩薩像Mahasthamaprapta

(来源:俄罗斯冬宫)

结 语

14世纪末,随着当时北半球迎来“小冰期”使得黑河水量随着气候的变冷而减少,以及黑河中下游耕地扩大,需要更多灌溉用水,随着沙漠化的加深,末端湖居延泽消失,地区中心城市黑水城失去了赖以生存的水源,城市与其周围的农垦都逐渐被废弃。这是气候变化与人为活动相互作用造成的结果(井上充幸,2005)。正是由于恶劣的自然地理环境,黑水城像一颗时空胶囊,作为中国“丝绸之路”上现存城墙最完好、规模宏大的古城遗址,封存了历史上边境少数民族发展繁荣的缩影。

图 日落于弱水 (摄影:骆芊伊)

今日使用的地名“额济纳”是“亦集乃”的转音,二者都是“黑水”的党项语读音,是现存世界上的最后一个党项语行政区域名。二十四史并无西夏史,今天我们只能从史书工笔中的只言片语与有限的国外公开档案中管窥黑水城的繁华与落寞。中国历史传统的中原视角,较少给予边境少数民族足够的关注与探索。长城内外是故乡,大江大海是,弱水流沙亦是,而每座城池都是每个人的家园,每个人的故事亦不应被忘却。神秘古老的党项民族,如今他们并未消失,而是融入了民族大家庭,与其他民族一起,构成了今天的“我们”。

参考文献

1. 史金波,2006,《西夏时期的黑水城社会》

2. 沈卫荣、中尾正义、史金波,2006,《黑水城人文与环境研究——黑水城人文与环境国际学术讨论会文集(M)》,中国人民大学出版社

3. 刘亚传,《居延海的演变与环境变迁》,《干旱区资源与环境(J)》,1992年6月第6卷第2期

4. 森谷一树、相马秀广、魏坚、汪益,运用高分辨率卫星图像对汉代居延绿洲的初步考古学研究(J),《边疆考古研究(第21辑)》

5. 侯仁之,《中国历史地理论集(M)》

6. 沈卫荣,2007,《宗教信仰和环境需求 —— 十一至十四世纪藏传密教于黑水城地区的流行》,

7. 刘兆和,2009,《日落黑城 —— 大漠文明搜寻手记》,内蒙古大学出版社

8.佐藤贵保,2006,《西夏末期的黑水城状况 —— 根据两件西夏文文书》,载《黑水城两千年历史研究》,中国人民大学出版社

9. 弓场纪知,2006,《哈喇浩特是贸易城市吗?》,载《黑水城两千年历史研究》,中国人民大学出版社

10. 井上充幸,2005,《关于清朝雍正年间黑河断流和黑河均水制度》,载《黑水城两千年历史研究》,中国人民大学出版社

11. Stein,Marc Aurel. “Innermost Asia Detailed Report of Explorations in Central Asia,Kan-Su and Eastern Īrān.” NII “Digital Silk Road” / Toyo Bunko.doi:10.20676/00000187.

世界古城数字博物馆

点击图片浏览>>>

世界古城数字博物馆最近更新了105座古城的精确位置与概要介绍,目前总数超过一千座,基本上涵盖了欧亚非和美洲上下6000年历史。有些城池只是一瞬间的过客,曾经繁荣过后就是沉寂;有些城池却十分顽强,不断在故土上演绎“筑城-覆灭-再筑城”的循环故事,城址遗迹层层叠叠;有些城池犹如游牧民族,不断在大地上变迁着位置,居无定所……

世界古城数字博物馆的工作仍在继续,也在采用众筹和在线交互方式逐步完善,欢迎更多爱好者加盟!

原文始发于微信公众号(规划中国):世界古城数字博物馆上新乐:古丝绸之路上的遗珠 —— 黑水城

规划问道

规划问道