作者:李贞娥博士,韩国汉阳大学兼任教授

我今天想通过介绍1961年首尔崇礼门和庆州石窟庵修缮这两项韩国非常重要的保护工程来解释(韩国)保护原则的转变,延长和深化。这个题目是我的博士论文中“韩国建筑文化财保护历程”部分的总结之一。

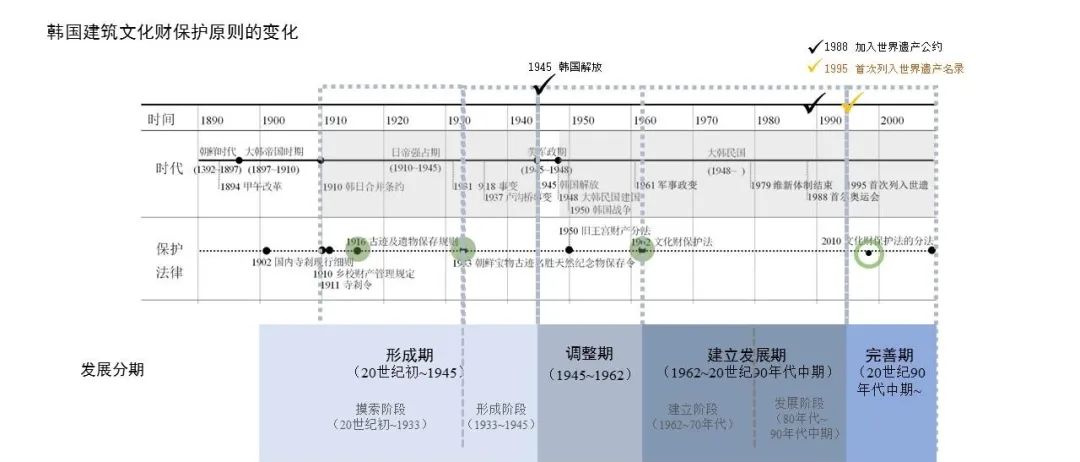

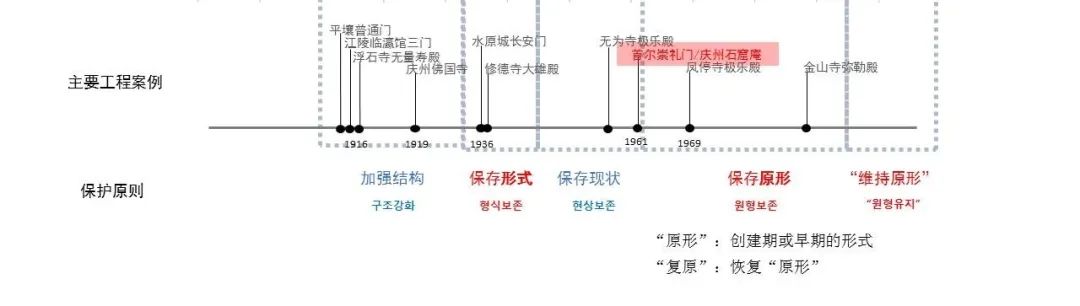

在我的博士论文中,我将韩国近现代大概一百多年的建筑保护历程分为四个阶段。以1945年韩国解放为准,1945年以前为日帝强占期,同时也是新制度的形成期;解放后至1960年是调整期;二十世纪六十年代至九十年代中期是建立发展期;近二十多年是完善期。在每个阶段中的保护原则都有所不同,其中第一个阶段形成期又被划分为两个时间段:20世纪初至1933年,以结构强化为主要保护原则;1933年至1945年,以形式的保护为主要原则。在韩国解放之后,因为很多日本专家回国,而韩国唯一参加过保护项目的人在韩国战争中去世了,所以在历史专家稀缺的情况下,许多项目更专注于现状保存。二十世纪六十年代之后,出现了“保存原形”的原则。现在,我们的主要保护原则为“维持原形”。

(点击查看大图)

“保存原形”这种原则的提出和建筑史的研究有着非常密切的关系。在韩国,“保存原形”与中国的“恢复原状”在内容上相似。在这个原则提出之前,韩国建筑的主要保护原则为“保存现状”。这是两种完全不同的原则,“保存原形”的前提是需要有丰富的学术研究来探究原形是什么。

在1962年,“保存原形”的保护原则被提出来时,所要了解的原形普遍是建筑初期或早期的形式。“保存原形”和“复原原形”一样,在中国也可以说为“恢复原状”。那么这些原则和对于这些术语的理解从何而来呢?其中就要讲到两个非常重要的1961年的修缮工程——首尔崇礼门(南大门)和庆州石窟庵修缮工程。南大门重修工事是在1961年7月启动的,耗时22个月;石窟庵重修工事是同年9月开始的,耗时33个月完工。石窟庵的情况较为特殊,因为修缮时完全不了解石窟庵在日帝强占期的情况,所以在工事开始后,先进行长达两年的预备和调查工程。因此,石窟庵真正的修缮工程是在南大门重修工事结束后才开始的。

崇礼门修缮

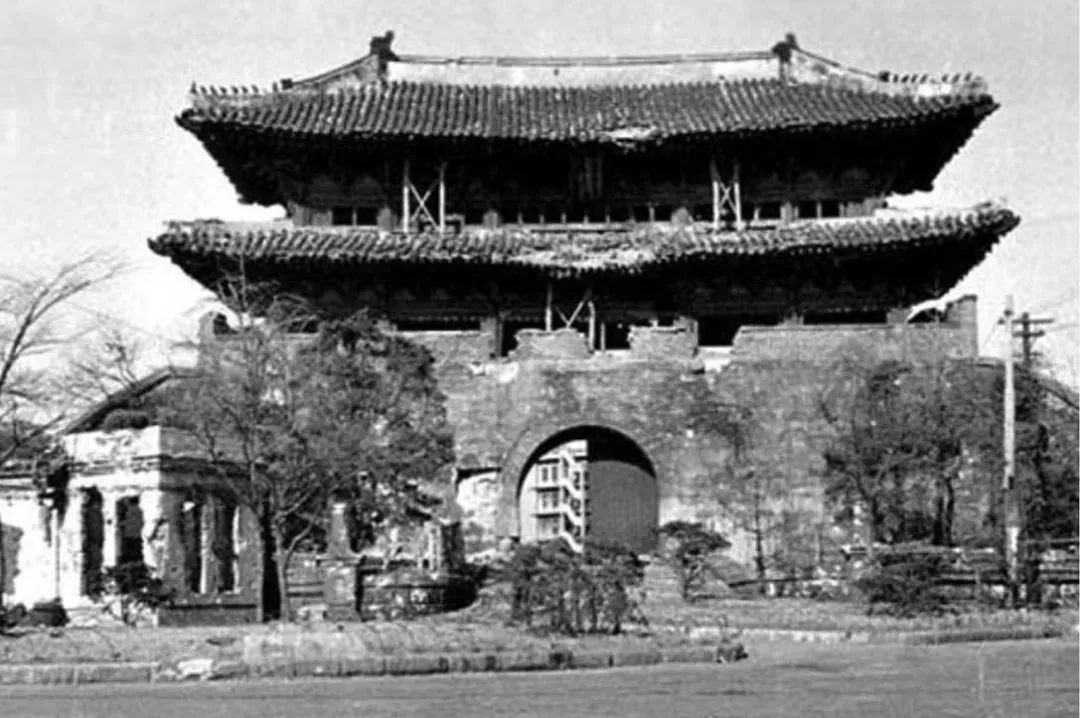

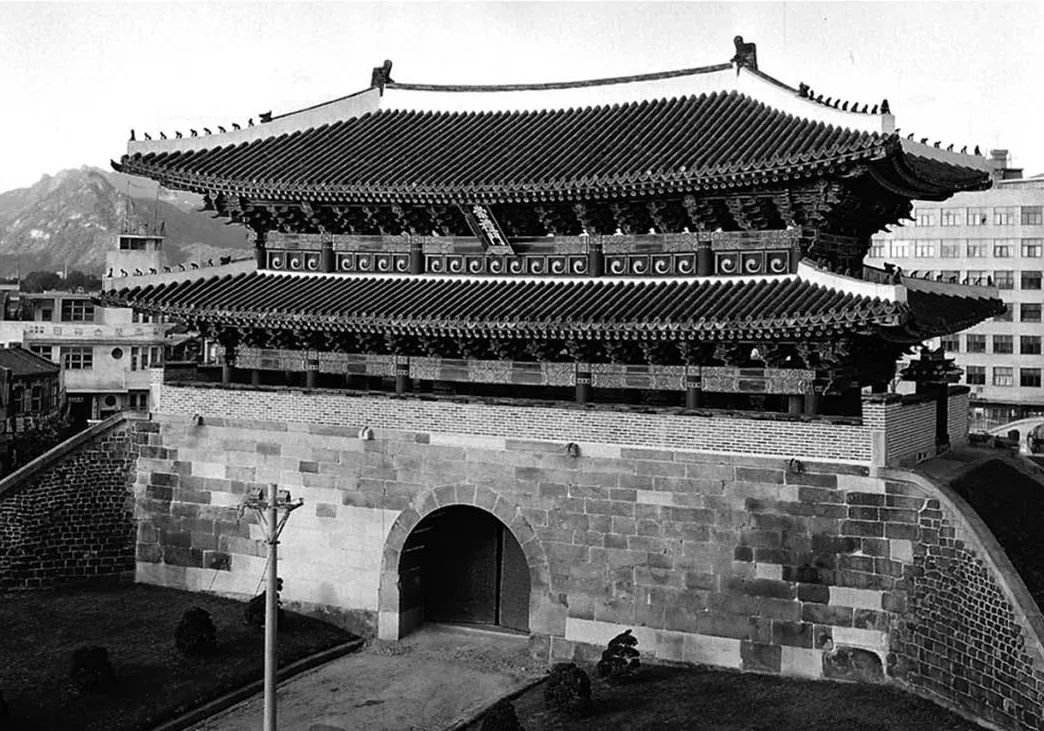

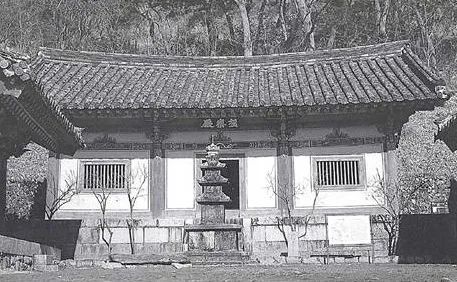

崇礼门是朝鲜时代都城汉阳的南城门,现在普遍称它为“崇礼门”,但是在工事叫做“南大门重修工事”,所以后续的讲座内容我会称其为“南大门”。

图/首尔崇礼门(南大门)

南大门建于1398年,太祖七年,为朝鲜时代建国之初所建。在修缮中和记录中发现的题记记载了在1448年和1497年的两次大型重修。之后再无重修记录可考。所以在这期间对于南大门的改造情况是确实存在的。在日帝强占期,1907年,南大门周边的城墙被拆除,整个城门变为一座纪念性建筑。但同时期,整体木结构一直没有得到修缮,后来1950年韩国战争时期,因枪击建筑损毁严重。

在战争时期,1952年立项对南大门开展复救工程,主要更换了瓦件和椽子,进行了简单的抢救,于1954年竣工。但这是一次临时性的抢救工程,建筑结构不均匀和下沉的问题依然存在。所以1961年开始进行“首尔南大门重修工事”。

图/1953年韩国战争时期损毁严重的南大门

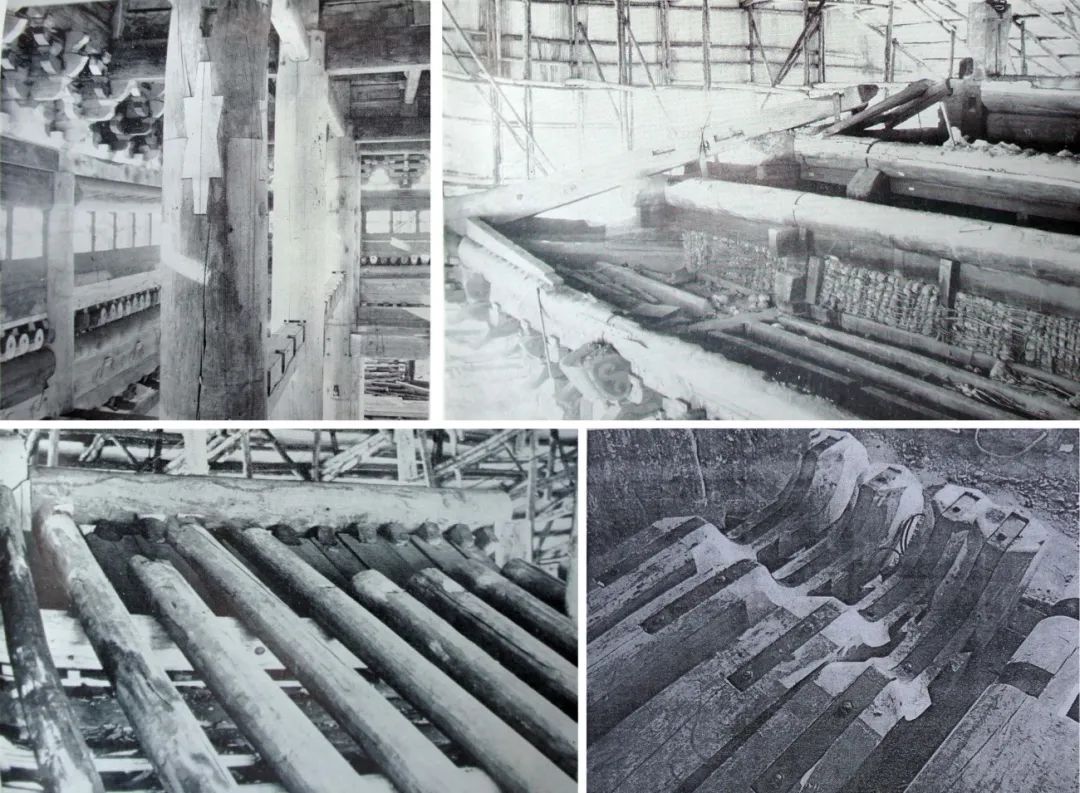

当时的修缮范围是“木结构建筑全部解体”,所以整个建筑进行落架大修,同时对门洞前后墙面局部解体进行修缮。在1966年修缮结束后出版了《首尔南大门修缮报告书》,对于此次修缮有非常详细的记录。那么当时这个修缮的主要原则,或者说它的主要目的是什么呢?我将整理的修缮记录分为三种,首先是工程开始前的《工作计划书》,第二个是刚才所说的1966年出版的《工程报告书》,第三就是参加工程的工作人员所发表的文章。我将资料中整个工程的主导总结为“保存现状形式”,用资料中的说法就是“复旧原状”原则。其中在《重修报告书》第一节“施方计”中提及“以不变解体至落架工程之前的建筑形式为标准来进行整个工程”,并“以复原解体前的形式为基本方针”。综上,我们可以看出这里所指的“原状”就是落架之前和解体之前的建筑形式,而非专家们探究出来的建筑创建时期或者比较早期的形式。

图/1963年重修工事竣工后的南大门

当时“复原”的概念与现在不同。从我搜找的三十多份记录中,“复原”不是指复原考证得到的建筑原貌,所以复原工程就是将解体原件再安装。其他普遍使用的工程方针就包括“尽可能使用原构件,更换构件时也要依据原来的构件尺寸制造”等。所以整体工程是以“保存现状形式”进行。

不过在工程中还是有些小小的现状变更。比如拆除假翘和栱眼壁等,因为假翘是韩国建筑在晚近时期经常使用的构建,而栱眼壁也可能是后加在建筑上的。为了结构加固,在屋顶内部也近行了一些变更。比如在望板上加设了“假椽”等等。都是从外部看不出来的现状变更。值得注意的是在工程中发现南大门屋顶的始建形式不是庑殿顶,而是歇山顶,是在朝鲜时期的世宗或者成宗年间改建的。一经发现,大家都非常兴奋并且开始对此进行讨论,但是因为缺乏足够的复原设计,所以还是将修缮方针定为“复原解体之前的形式”,最后并没有将屋顶改为歇山顶的形式。

图/1961年修缮情况:左上为木柱的更换和加固,右上为修缮前的老角梁,左下为望板上加设的假椽,右下为歇头昂铁箍加固。

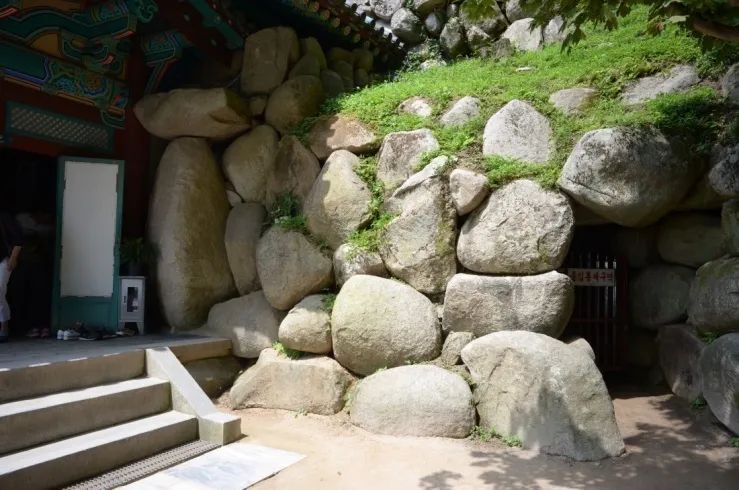

石窟庵重修工事

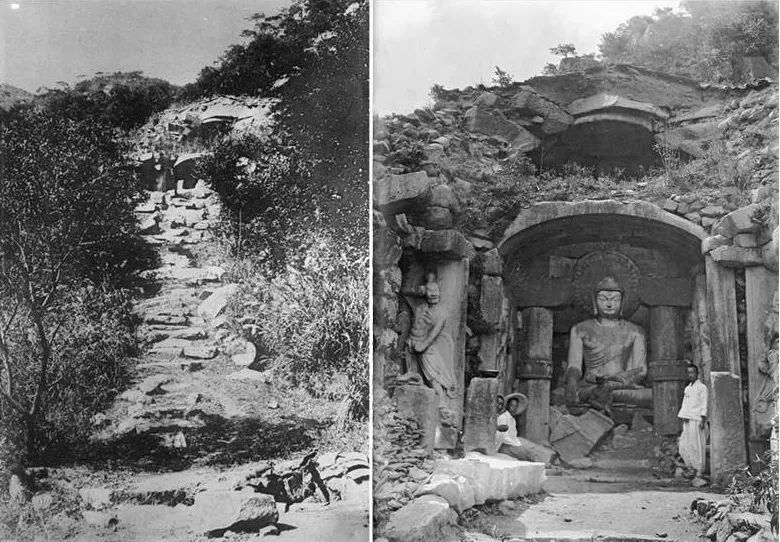

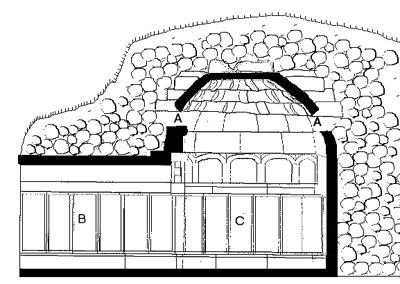

石窟庵是新罗时代的佛教洞窟,原称“石佛寺”。从1910年的照片上看,洞窟整体破损比较严重。石窟整体呈凸字形,后面是穹顶,前面有过道和前室。但是从图中可以看出来,前室的天花板已经损毁,样貌也考证不出来了。在前室的左侧墙壁上有三座立像,并在角落处还找到另一座立像,但是这一座的原本具体位置尚不明确。

图/上世纪十年代拍摄的石窟庵

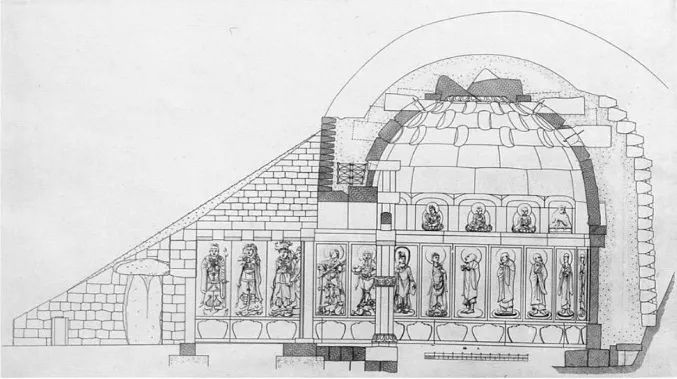

在日帝强占期,对石窟庵的第一次修缮在1914-1916年。二十世纪六十年代对于石窟庵的重修工事其实是对第一次修缮的加工处理。在第一次修缮的《工事说明书》中,记录了在整体洞窟外围浇筑混凝土,均厚三尺。在图纸上,内部深色的部分是原本的石雕原构件,外面有一定厚度的部分是混凝土,在其上又盖土层。混凝土和原石雕完全粘合在一起。

因为在石窟庵附近发现了许多用途不明的石材,有的还有雕饰,所以现在我们推测石窟庵原貌应该是在窟体外堆了很多石材,在其上再盖土层。这样的结构有一定的通风性,和新罗时代很多陵墓的结构相同,在陵墓的外侧堆满石块,然后加盖土层。

图/日帝强占期第一次石窟庵修理(1914-1916)后的剖面图

图/推测的石窟庵原貌示意图

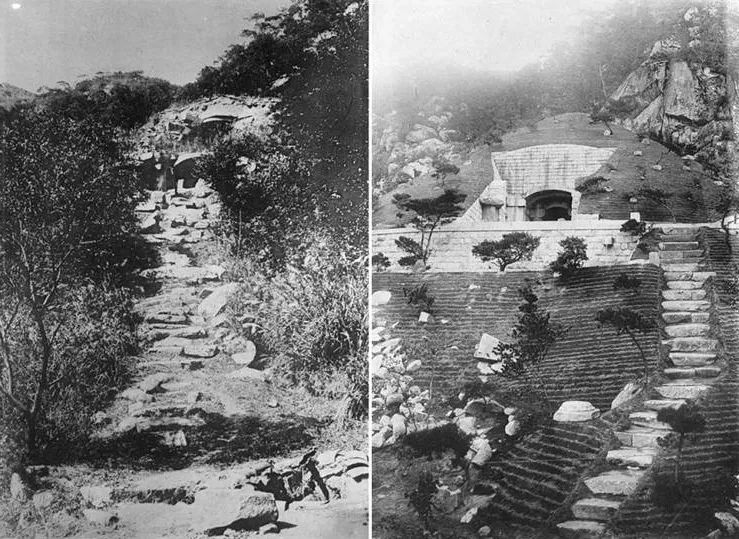

通过这次修缮,虽然石窟庵的结构得到了稳定,但是修复不到一年窟面便开始严重渗水,而由于洞窟外围全部用混凝土包围无法自然通风,地面积水,造像表面发生青苔,污染雕纹。另外,由于修缮后洞窟正面像隧道而不像石窟,被很多日本人批评,所以为了解决这些问题,在日帝强占期又进行了两次补充修缮。

第二次修缮(1917年)是因为渗水而污染石雕的问题加深。这一次将混凝土穹顶上的土层除掉后,在混凝土表面加做防水处理,并在石窟外围设置排水暗沟后再盖土层。

但是渗水问题依然存在。所以进行了第三次修理(1920-1923年)。这次在洞窟内发现的两处渗水处做了处理,并加做排水管道等等。对于石窟正面像隧道的问题,将建筑上方砌得很厚的石材减掉一半,并将入口前的石台分为两层,做成一个更为自然的地形。修缮后依然没有解决石窟渗水的问题。于是在日帝强占期后半期,窟内渗水问题基本被放弃了。

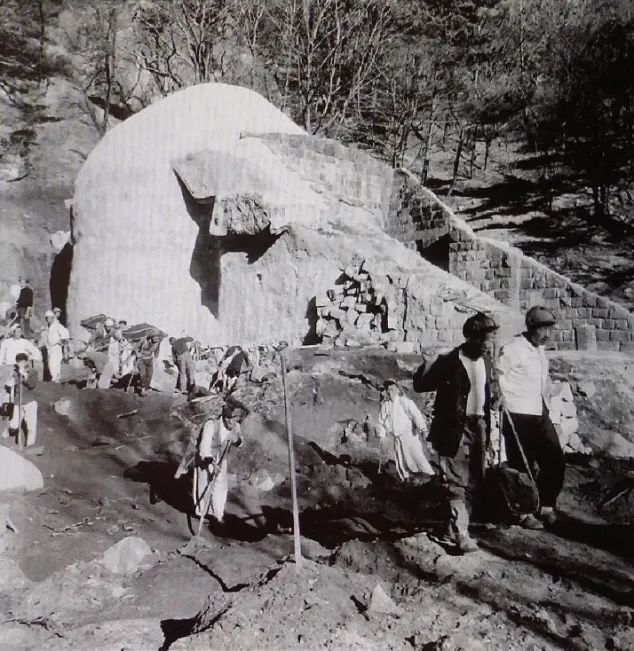

一直到1945年韩国解放后,1947年首次对石窟庵进行调查,还邀请了当时教科文组织的专家参与,经过多次调查,一直到1961年编制了《修理设计书》。《修理设计书》计划先做“调查和设计工程”,然后依据各方面情况决定工程的执行。整个工程要解决两个问题,第一是解决窟内渗水问题,第二是修建窟檐来保护前室部分。那么如何来解决这些问题呢?

图/第一次修缮前后的对比

图/1914年浇筑的混凝土穹顶(1960年拍摄)

首先,要建造“二重穹顶”来缓解窟内渗水问题。因为在日帝强占期加盖的混凝土和石砌穹顶完全合在一起,所以在不能动洞窑的情况下,只能在外面加盖一层混凝土穹顶,两层之间相隔一米,以通风换气,后来在这个空间加盖了空调设备,最后在外面盖土层。其次,要建窟檐用于保护前室。当时提出两种方案,一是用塑料做一个简单可以拆卸的窟檐,二是做一个木结构的窟檐。经过讨论决定用后者。所以现在去石窟庵可以看到木结构窟檐建筑和在窟檐一旁有一个小洞,那就是通往两个穹顶之间的门洞。

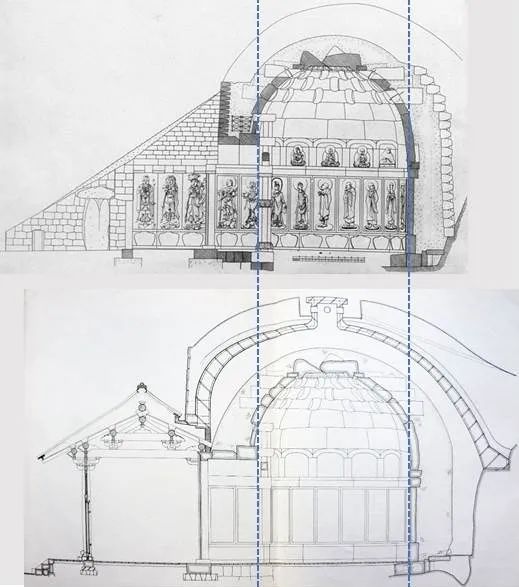

图/1961年重修工事前后剖面图对比

图/1961年重修工事后的窟檐

图/窟檐旁的小洞

值得注意的是在1961年的工程中,有一个新的发现。在发掘调查中提出在前室内两侧的立像,应叫做“八部神将”。现场监督人认为最外侧的两尊神像的现状拐弯布置有误,应该与前室两侧的墙面平行布置。但由于这个问题不属于保护性问题,而是属于石窟早期形式的问题,专家和学者们也对于神像的布置展开了激烈的讨论,最后决定将垂直于前室的两尊神像调整成平行布置。

图/1961年重修工事前后“八部神将“中两尊神像布置的对比,上图为垂直布置,下图为平行布置。

这个措施的判断过程体现了修缮原则的变化。叙述这种原则的文件一共有四种,分别是工作之前所做的《计划书》,工作中所作《施方书》,竣工后《竣工报告书》,和根据现场调査和考古发掘结果并在每一段工程之前分别编制的七本《施工指南书》。其中可以看到当时对于原则的变化。

首先在《计划书》中,原则是“保持现状形式”,和同时期开始的“南大门重修工事”的原则一样。但是石窟庵的修缮与南大门不同,在于此前已经有过对于石窟庵早期形式的调查研究,所以如何恢复石窟庵早期形式是一个经常被讨论的话题。同时在前段和后段的《施工指南书》中,提出的“复原”的含义发生变化。比如在《第五指南书》里说到“考察复元”时“复元”与“复原”不同。《第五指南书》对“复元”的定义有所变化。以前的“复原”是“组装工程”,而“复元”是指“改造为创建期或早期的形式”。而且在《第七指南书》中所用的也是“复元”,取其“恢复早期形式”的含义。最后在《工事报告书》中说“尽可能复原”。所以在计划时所说的“保存现状形式”的“原形”和后期“复原早期形式”的“原形”已经不再是一个意思了。

在工事过程中,几次针对“八部神将”的会议对于术语含义的转换也起了重要作用。最初会议(1962年11月23日)提出,认为“八部神将”应该改为平行布置,但是对其留有争论,暂时没有落实工程。到了1963年8月14日,决定不改变其现状,只保留前三次的保护措施,但是过了两个月,最后还是决定将石像改为平行布置。当时同意复原为平行布置,是根据当时出土的神将下部局部石材,又与韩国弥勒寺址中八部神将的布置作比较,外加1913年修缮的照片和记录的分析及对当时施工监督人的访谈中均未提及垂直布置的历史依据,所以决定1961年修缮的时候将石像改为了平行布置。神将二尊布置方向的变更,是韩国解放后对通过发掘和调查所得的学术成果的肯定,同时反映对日帝强占期石窟庵修理的批评性解释。

图/将神像复原为平行布置

修缮后的石窟庵外观因为窟檐建筑而有了很大的变化,但是石窟庵的修缮原则转为“复原早期形式”的关键还是在于对八部神将布置的改变。可以说,从此韩国建筑遗产的保护原则就由“保护现状”转为“复原原形”。

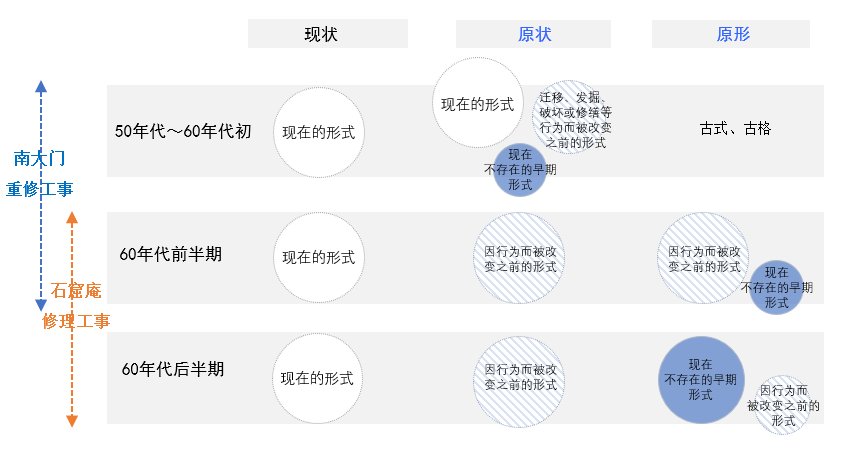

二十世纪六十年代前后采用了两个不同的保护原则,石窟庵的重修工事就在这个原则转变过程中。这转变不仅仅在南大门和石窟庵两个项目,在很多六十年代由文化财保存委员会召开的会议中也可以发现“原状”“原形”“复原”的含义逐渐转变。在五十年代至六十年代后半期,“现状”一词的含义并没有发生过什么改变,一直为“现在的形式”;而“原状”的含义在五十年代到六十年代初大多是指“现在的形式”或是“迁移、发掘、破坏或修缮等行为而被改变之前的形式”,也有小数用作“现在不存在的早期形式”。作为“现在不存在的早期形式”意思,有时候用“古式、古格”,但基本没有使用“原形”;从六十年代开始多处使用“原形”词,包括两种含义“迁移、发掘、破坏或修缮等行为而被改变之前的形式”和“现在不存在的早期形式”;而到了六十年代后半期“原形”基本用作“”现在不存在的早期形式”。

经过石窟庵修缮中的考古发掘和学术分析,有了与现状不同的早期形式的研究成果,需要更加明确地表示这些成果的词汇,因此“原形”开始作为早期形式使用。“原形”作为早期形式开始使用,表示对韩国文化财的历史研究,开始有了与考古调查结合的学术成果。

表/现状、原状、原形含义的变化

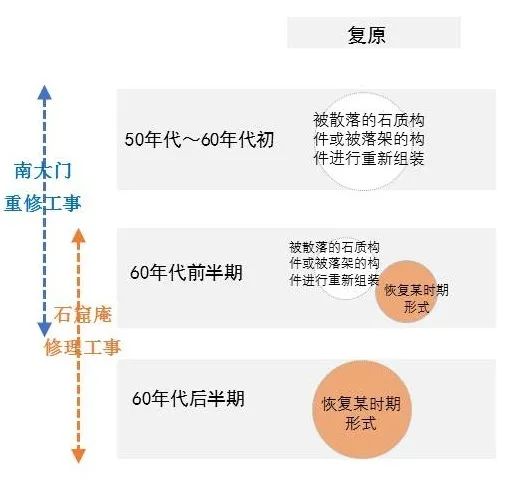

对于“复原”的解释也在五十年代至六十年代发生了改变:在六十年代之前“复原”被理解为是“被散落的石质构件或被落架的构件进行重新组装”,六十年代前半期,渐渐加入了“恢复某时期形式”的含义,之后到现在“复原”主要被解释为“恢复某时期形式”。从中可以看出“原形”与“复原”分别作为目标与措施,对于明确两个词语的含义,互相产生了影响。从上世纪六十年代至八十年代,作为保护原则普遍使用了“复原原形”和“保存原形”两个词。在这段时间专家和学者普遍认为”保存”就是”复原”。

表/复原含义的变化

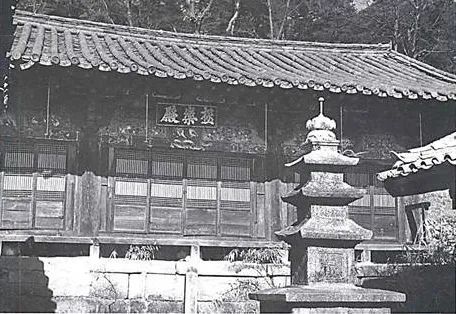

在这样的原则定义下,有了1969年的“凤停寺极乐殿”修缮工程。凤停寺极乐殿是韩国最古老的建筑,1969年开始了调查和修缮工程,当时以“复原保护”为原则,复原到建筑始建的形式,因此门扇和彩画等朝鲜时代的痕迹基本都被改为高丽时代的样式。这是在“复原原形”原则下进行的代表性修缮,与上世纪六十年代进行的中国南禅寺大殿的修缮有很多相似之处。

图/修缮前的凤停寺极乐殿

图/修缮后复原为高丽时代样式的凤停寺极乐殿

“保存原形”的原则一直延续到现在,但现在法定用词是“维持原形”,反映了对“复原”的反思。

李贞娥

清华大学建筑学院博士

汉阳大学 Erica Campus 兼任教授

*本期内容根据李贞娥会议发言音频整理,经作者审定同意发布。整理人:朱欣蕊,胡玥。文中图片均由李贞娥提供。

下期预告:

郑宇《遗产档案记录与遗产认知》

【本期主题】文化遗产保护理论与实践系列:

【本期主题】真实性

【本期主题】活化利用

【本期主题】阐释与展示

【本期主题】法律专题

【本期主题】近现代建筑

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】 1961年首尔崇礼门和石窟庵修缮中保护原则的转变|保护理论与实践

规划问道

规划问道