2020年11月16日,第八届“清华同衡学术周”正式开幕,恰逢建院二十周年,本届学术周融合传承、坚守、创新与展望,邀请各位大咖一起探讨国土空间规划体系构建过程中面临的挑战与对策。在巅峰讲坛上,中国工程院院士、同济大学副校长吴志强在线上带来以《展望廿年:智慧城市未来技术》为题的主旨报告。他指出,两百年来技术革新不断推动城市发展,面对新一波人工智能技术的兴起,城市需要完成五大突破。

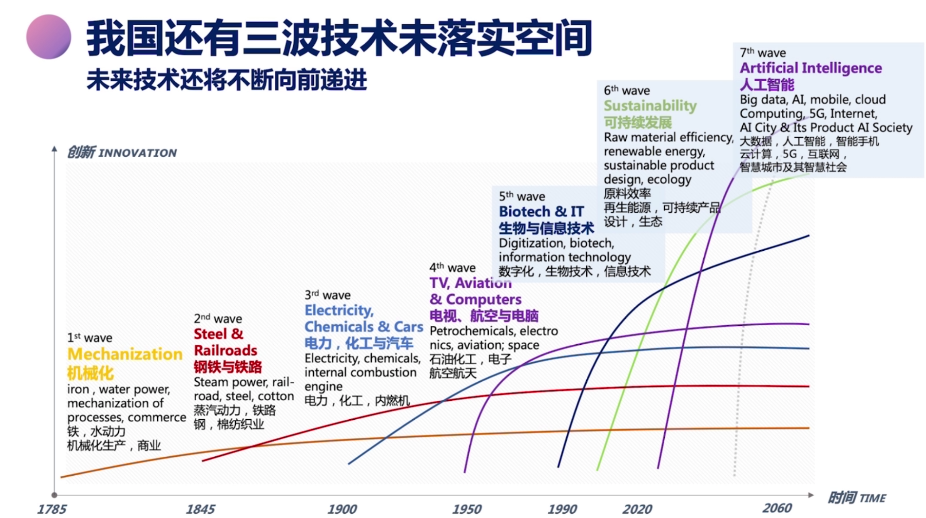

吴志强院士围绕城市规划领域中的人工智能技术进行了报告,着重探讨了新兴技术对城市发展所提出的新的挑战与要求。通过对城市的发展历程进行回顾,可以发现现代城市的发展从未停歇:从传统的、封建的小镇和西方维多利亚时代梦想的小城,到工业社会开始进行大规模的生产,火车与化学工厂的引进为城市带来了种种环境与健康问题,再到信息技术与计算机的普及使信息网络得到前所未有的发展。紧接着,飞机的发明与机场的建设进一步突破了城市原有的边界,但同时也带来了更多的噪音与污染,而这又推动了生态技术的出现与可持续发展技术的提升。到今天,人工智能技术应运而生。在这150-200年的时间里,现代技术不断赋予我们愈加卓越的能力,同时也为城市带来了更大的挑战。

吴志强院士将上述历程概括为人类历史上的七波技术革命,包括18世纪的机械化革命、19世纪的钢铁与铁路技术革命、20世纪早期的电力、化工与汽车革命、20世纪中叶的电视、航空与电脑革命、20世纪末的生物与信息技术革命、21世纪的可持续发展技术革命,以及近期新兴的人工智能技术革命。

在我国,前四波技术革命已基本完成,后三波则仍在如火如荼地推进。而唯有在第七波以人工智能为引领的技术上取得突破,我们才有可能让中国的城市在世界上更加前卫,在未来的发展上更加前卫。为此,吴志强院士提出我们的城市需要完成五大突破:第一是策源地的突破,第二是基础研究的突破,第三是产业聚集的突破,第四是应用示范的突破,第五是人才普及的突破。

首先是策源地全球化

有观点提出全球化即将死亡,但是吴志强院士认为全球化并不会就此结束,相反,更高级的全球化将要开始——如果说过去是物质与实体的全球化,那么未来的全球化将是思想、创意与理念的全球化。未来,各大城镇群相互之间的创意与思想交流能够进一步克服空间的阻隔。

例如在本次疫情中,来自世界各国的专家聚集在一起,在线上对各个城市的防疫情况、措施表现展开讨论,联合起来共同面对病毒。吴志强院士因此总结认为,本次疫情将世界的全球化进程向前推进了5-10年,提前形成了创意与思想的全球交流网络。而在人工智能领域,我们也需要抛却自我封闭的心理,着力打造思想的策源地。人工智能的突破一定需要和世界顶级的科学家进行更加完整、频繁的思想交锋和感知,清晰摸到世界的脉搏。近年来人工智能的发展已经极大推进了全人类、全中国在城市发展过程中的思想策源、理念策源、概念策源,这是一个非常重要的突破。

第二是基础研究的精准布局

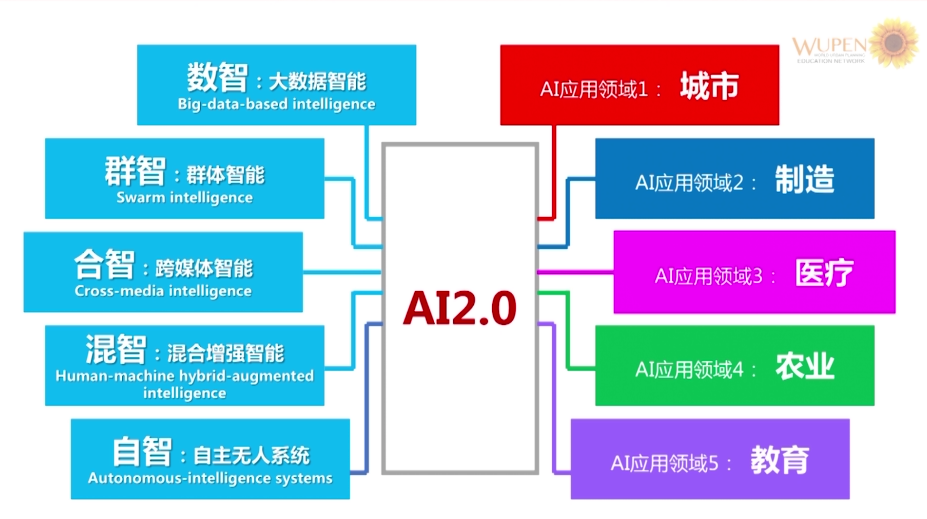

美国在人工智能(AI)的基础研究中有三四十年的人才与资源积累,而我国则难以在短期内实现基础研究水平的全面提升。然而,基础科学是未来发展的重要基石,因此我国需要探索进行基础研究的精准布局。对我国而言,基础研究的一个重要方向就是城市大规模智能应如何完成,即如何通过层级、架构的设计与建造来完成一个城市级别的智能布局。我国的人工智能规划中,特别提出用人工智能来推进城市的规划建设、管理与运行。这一研究方向在国际范围内比较少见。对于这些他人难以完成、而对未来发展至关重要的技术研究,我国要着力进行突破,这是国家的任务,也是人类的任务。此外,在整个人工智能领域的各个方向中,也要清楚、精准地布局突破点。

吴志强院士的研究团队综合下一代人工智能技术的突破关键和世界最新的研究进展,结合我国城市目前的突出困难,将这些技术研究中的痛点、难点进行组合,归纳形成技术提升和应用的重点需求,为上海人工智能研究提供精确引领。

第三是AI产业集聚智能

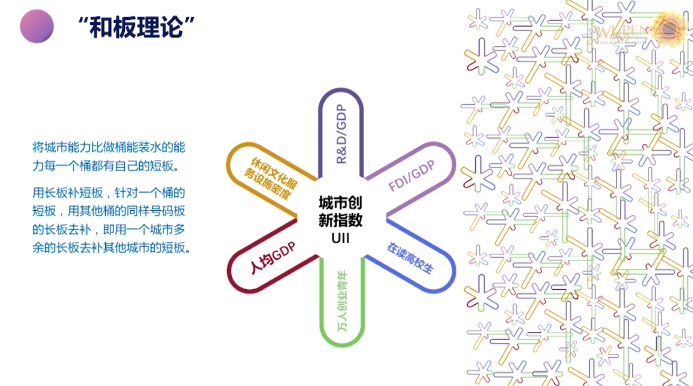

吴志强院士及研究团队对长三角地区41个城市的创新能力进行了大规模排行,从135个要素中遴选出了城市创新最核心的六大要素,包括R&D/GDP、FDI/GDP、在读高校生、万人创业青年、人均GDP、休闲文化服务设施密度,这六个要素被称作创新“K6”。

通过对长三角城市的“K6”进行排名,发现城市的创新能力多由“K6”中的短板决定,而另外五个要素则可以对其他城市的弱势方面进行扶持与补充,从而形成城市之间的优势互补与区域协同,推动长三角地区创新能力的进一步发展。在吴志强院士的研究项目中,研究团队对长三角地区的资源要素进行智能配置与合理集聚,并持续关注人工智能技术在各个城市、企业中的最新动态,以及对各城市所产生的价值与效益和对人民生活的积极影响。

第四是全球技术应用示范

吴志强院士团队开展了上海马桥人工智能城市实验,将马桥从原先的简单示范转变为目前的综合示范,从居住扩展到产业,成为人工智能生态城镇集成应用的展示平台。从城市的感知、数据库、学习、推演、判断、创作、评估、优化、建造、监督、再感知十个方面,对整个城市的发展进行全生命过程的智慧化提升。近年来,马桥快速成长、发展,有一大批试验项目正在推进,其中包括利用人类的神经元技术,推动城市交通的智能化发展。

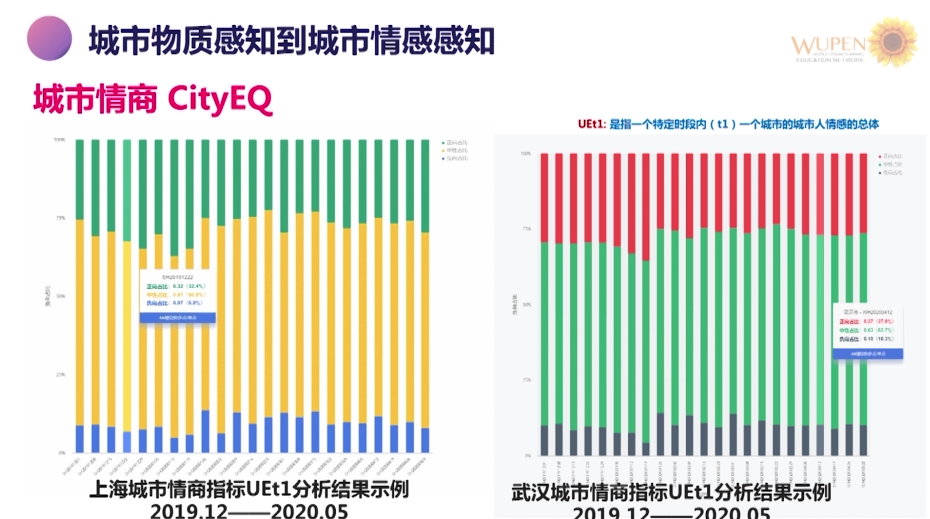

此外,吴志强院士团队还进行了城市人群情绪分析,并在近期完成了上海和武汉从2019年12月至今“城市情商”的各周评价。评价结果显示,上海与武汉市民的正面情绪在农历新年以前不断累积,但在新冠病毒爆发之后,上海的“城市情商”下降了十个百分点,武汉则下降了近二十一个百分点。近期,随着对疫情的防控与治理,两市的“城市情商”稳步回升。该项目实现了对城市整体情感的阅读与监测,是人工智能技术应用的一项重要突破。

最后是人才普及的突破

我国城市要做策源地、示范地、集聚地,而其中最关键的仍是要让每个人在人工智能技术革命中都可以取得进步与成功。我们的城市要成为人才高地,同时也不能忘记还需要全面提升市民的人工智能素养。今天,我们要致力于实现对人工智能技术的突破,要对人类做出未来美好城市生活的示范,以及思想、集聚和产业的贡献。吴志强院士将上述研究内容都集中提供于联合国教科文组织世界网站和全球规划教育网站,在这些网站上可以持续关注项目最新的动态与变化。我们期待见证在迎接新一代人工智能技术的过程中,我们将如何继续突破、集聚、策源,如何变成世界真正的高地。

* 注:本文内容根据现场发言整理,已经专家审阅(图片来源于专家PPT)

同衡廿年暨学术周专题网页已上线啦

专题网页将以学术周期间各主分论坛信息以视频、文字、图片等形式同步呈现、实时更新

扫码收藏,论坛更新不迷路

关于“清华同衡学术周”

清华同衡规划设计研究院孕育于中国特色规划体系,脱胎于清华大学建筑学院,诞生于世纪之交,依托清华大学的综合学科与产业优势,致力于开展国家与地区宏观发展政策研究以及人居环境建设工程的技术研究与实施,为国家部委、各级政府部门、企业等提供研究和咨询服务。清华同衡多年来坚持“产学研一体化”的发展思想,于2013年起每年策划举办“清华同衡学术周”,邀请跨行业专家及行业同仁共同聚焦社会热点,畅谈城乡百态,实现学术思想的博采众长、不断创新,为行业带来耳目一新的学术思潮。

<滑动查看历届风采>

相关链接

编辑/排版|孙青

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):2020清华同衡学术周 | 吴志强:展望廿年——智慧城市未来技术

规划问道

规划问道