作者:张荣

缘起

今年正好是营造学社建成90周年纪念,中国营造学社是我国中国建筑史学、文化遗产保护学科的奠基机构。我们现在所讨论的大部分保护原则,基本上都还延续着上世纪初中国营造学社对中国建筑史与古建筑保护的研究。

中国营造学社建立了以文献研究和建筑测绘研究相结合的建筑史学“二重证据法”,将以往传统学者不重视的测绘分析提升到了建筑史学的基础研究中。

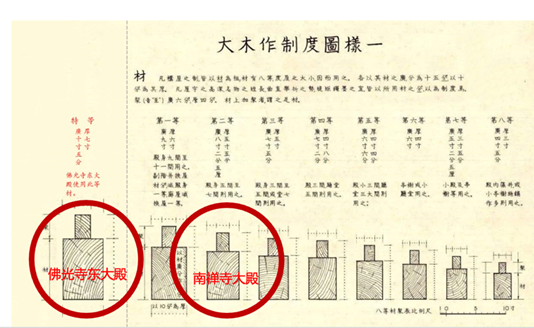

以古建筑的材分°制度研究为例,梁思成、陈明达、傅熹年、柴泽俊几位先生的研究成果都认为佛光寺东大殿是按照材分°制度来营建的,但几位先生对分°值有不同的看法。究其原因,主要是受到当时测绘手段和设备的限制,当时的测量精度只能到厘米级,对于毫米级的分°值结论存在争议也在所难免。

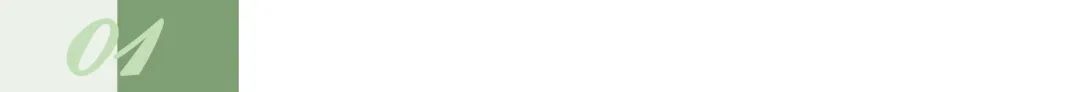

英国著名的科学家卡文迪许(Cavendish,H.1731-1810),在1785年就发现空气中有一种不能被氧化的气体,总量不超过空气的十二分之一,他称之为浊气。直到一个世纪以后的1892年,剑桥大学物理学家瑞利(Ragleigh,L.1842-1919)从空气中再次分离出来了这种“浊气”,通过精确的千分之一克天平测定和光谱分析法,最终确定了位于元素周期表最右侧的这一族惰性气体元素。

图/卡文迪许(Cavendish,H.1731-1810)

图/瑞利(Ragleigh,L.1842-1919)

瑞利借此发现获得了1904年的诺贝尔奖,他说:“一切科学上的最伟大的发现,几乎都来自精确的量度。”

二十一世纪以来,中国建筑史学和文化遗产保护学所取得的进步,也很大程度借助于新的科学技术手段带来的研究数据精度的进步。

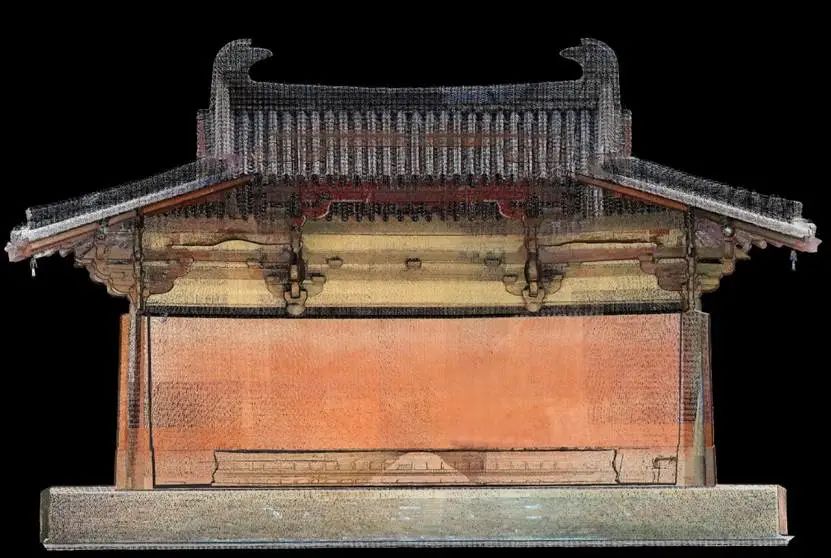

数据解读——精细测绘

还是以佛光寺东大殿的勘察研究为例,从2005年至今,我们利用三维激光扫描仪等先进的测绘工具,将原来的厘米级测绘成果提升到了毫米级,并且如今每隔半年就进行一次扫描数据对比,并在重要的节点进行高精度的实时构件位移监测分析。

这些数据都通过论文和专著都进行了发布,全面而高精度的数据让新时代的年轻学者都再次投入到了佛光寺东大殿营造制度的研究中,并取得了大量的研究成果。

图/佛光寺东大殿室内外点云实测

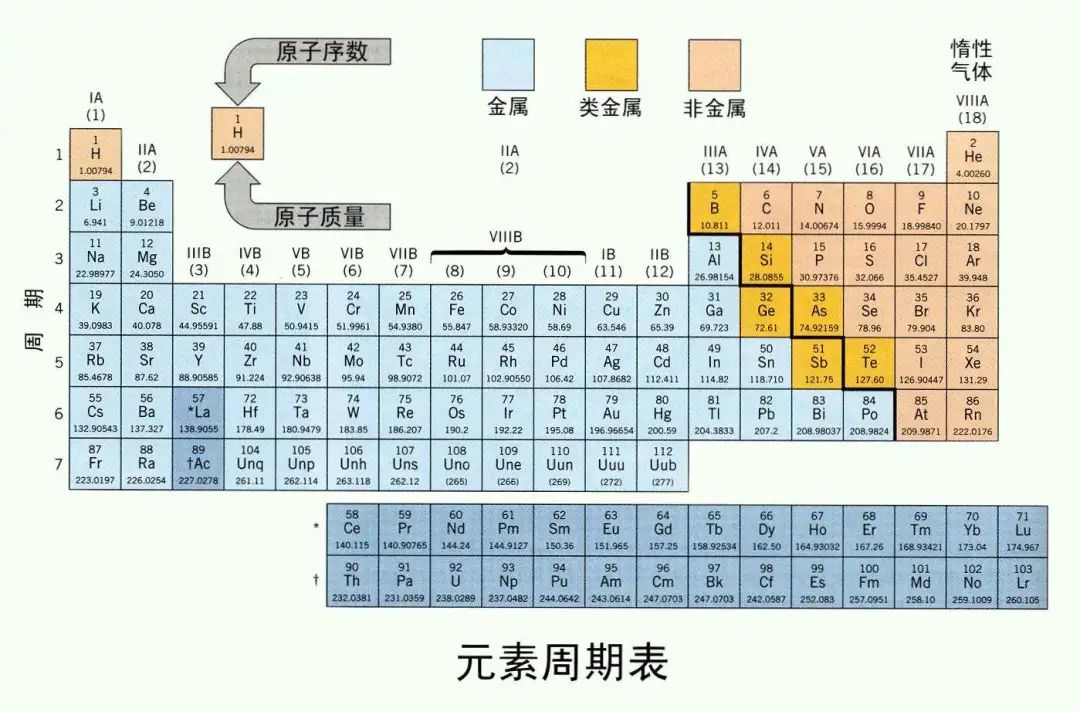

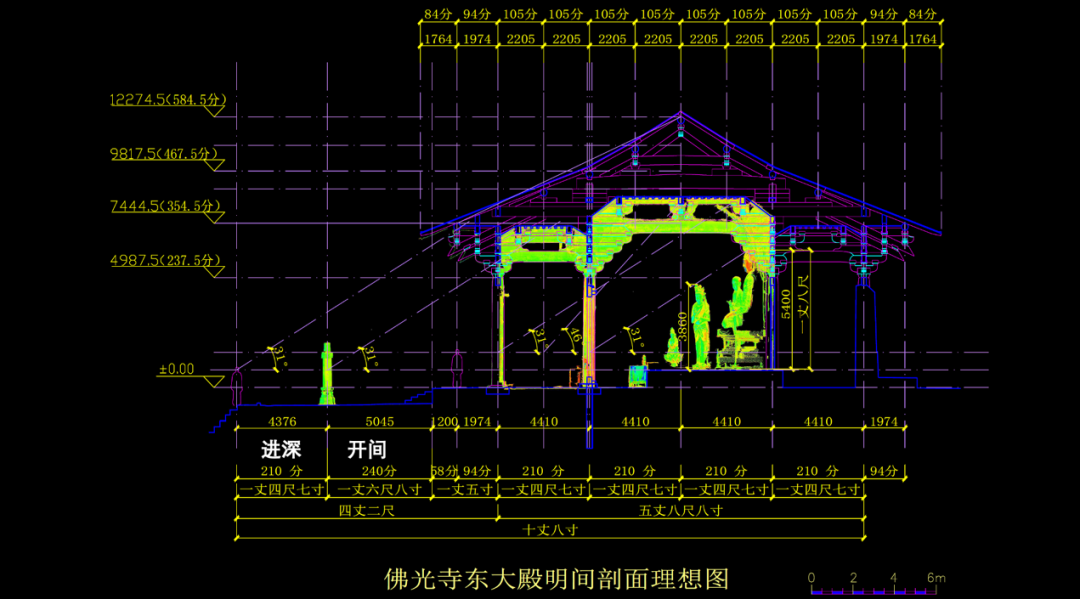

根据高精测绘成果,我们得出了东大殿的材分°制度。佛光寺东大殿的1分°等于21毫米,为0.7寸,1营造尺为300毫米。

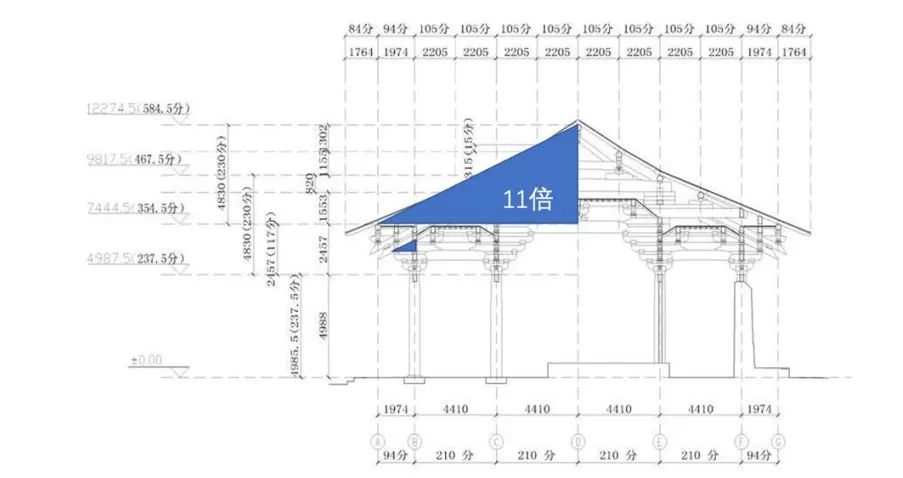

我们认识每一座早期木构建筑,入手的钥匙都是斗栱。东大殿斗栱本身的材宽、材厚、材高组合完全符合材分°模数制度,我们还发现了一个很有意思的现象,东大殿控制下昂斜度的三角形的三边数值分别是21分°、47分°、51.5分°,符合了勾股弦定理。而把这个勾股弦放大十一倍以后构成了大殿屋架的举折。

图/东大殿前檐柱头铺作侧立面

图/东大殿明间横剖面

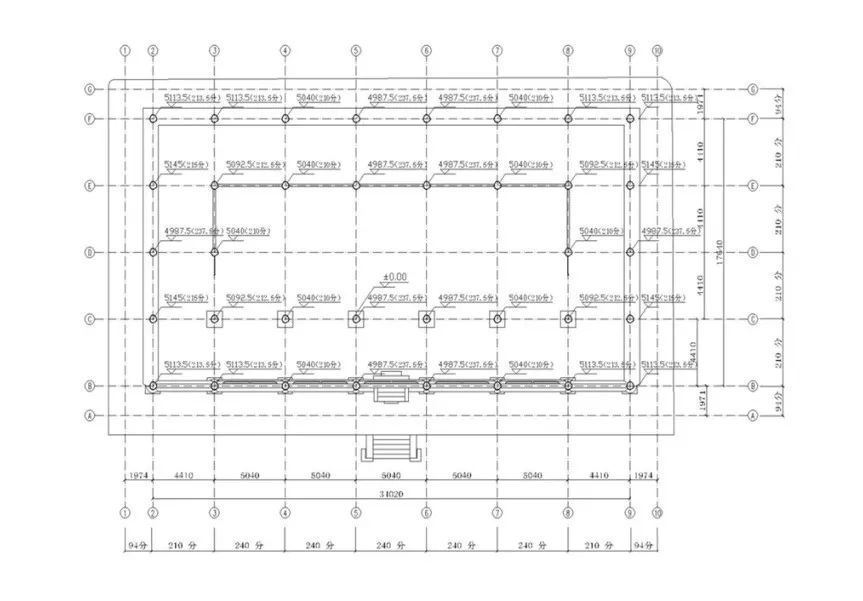

佛光寺的开间与进深尺寸也都和材分°模数制完美契合。明间的开间是240分°,换算成丈尺是一丈六尺八寸,正好是16倍材广。进深是210分°,210分°同时符合14倍材广和10倍足材。东大殿尽间的开间和进深是一致的,在平面四个角部的空间是正方形,便制作转角铺作和角梁的搭设。

图/东大殿柱头平面

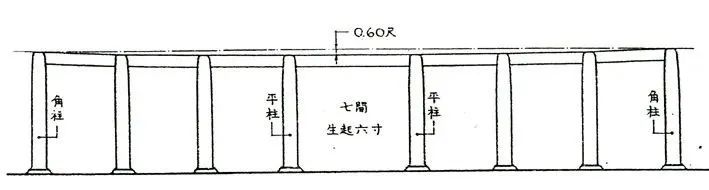

佛光寺每根柱子的高度也不一样,平柱的高度与开间相同,两侧柱子逐渐升高,整个“生起”最后是10.5分°,要大于《营造法式》的0.6尺,高度差异构成了屋檐的曲线。

根据以上的基本材分°模数和营造密码解析,我们就能将整个大殿复原出来。

图/《〈营造法式〉注释》中七开间生起示意

基于前面的解读基本能得出佛光寺东大殿的营建密码。佛光寺东大殿是一个7寸材建筑,在《营造法式》 中第一等材的材厚6寸、材广9寸,佛光寺的材厚7寸,材广10寸5分,比一等材还大,是一座特等材建筑。

用这样的方式,我们又继续精细测绘了另一座唐代建筑——南禅寺大殿,并对其材分°制度进行研究。

图/南禅寺斗栱用材数据汇总

根据初步的分析,南禅寺的分°值是16.5毫米,为《营造法式》中的二等材,5寸5分材,营造尺长刚好也是300毫米,与佛光寺东大殿的营造尺相同,佛光寺东大殿的材厚7寸,材广10寸5分,比一等材还大,是一座特等材建筑。佛光寺东大殿和南禅寺大殿分别使用了特等材和二等材。比成书于宋代的《营造法式》都要大,这说明在中国古建筑顶峰时期的唐代用材更大。

中国营造学社社长朱启钤先生对《营造法式》研究之后,就觉得书中所定的材有过小之嫌。“观《法式》卷四云,凡构屋之制,皆以材为祖,材有八等,度屋之大小,因而用之。其第一等,不过广九寸厚六寸,殿身九间至十一间则用之。以此推之,其局促可想。”

图/《营造法式》材分制度示意(增加了东大殿、南禅寺用材示意)

我们现在对古建筑类文化遗产保护研究的着眼点已经不再只关注于建筑本身,同时要关注与古建筑密切相关的像设和建筑的装饰,比如:塑像、壁画、彩画、题记、经幢、碑刻等等。

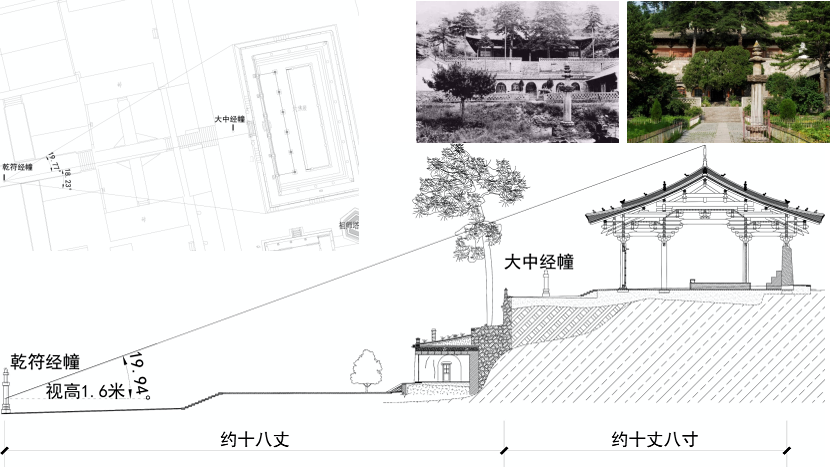

我们精确地测量了佛光寺东大殿塑像的高度,刚好是5400毫米,根据东大殿的营造尺,为一丈八尺,符合丈八佛的比例。

傅熹年先生曾经提出,佛光寺东大殿剖面设计中考虑到了视线与像设的关系的猜想 [1]。连缀人的动线,从人站在大殿前的经幢位置,进入东大殿前廊再到进入佛殿,人的视角不需改变就可以通过门洞先看到一组完整佛龛,然后看到佛的全貌。

东大殿经幢、前廊、原来板门的位置之间都有关联,几个关键位置人的视角都符合了30°(实测31度)。

角度设计同样体现在佛光寺的整体寺院空间中,可以看到乾符经幢到东大殿屋脊与两翼的直线,都是20度角,构成了视觉锥。从这些关键节点的分布,可以看出当时东大殿的建造者,并不单是大木工匠,而是承担着整个建筑、像设及寺院环境空间营造工程的设计师。

图/乾符经幢与大中经幢视线分析

数据解读——实验分析检测

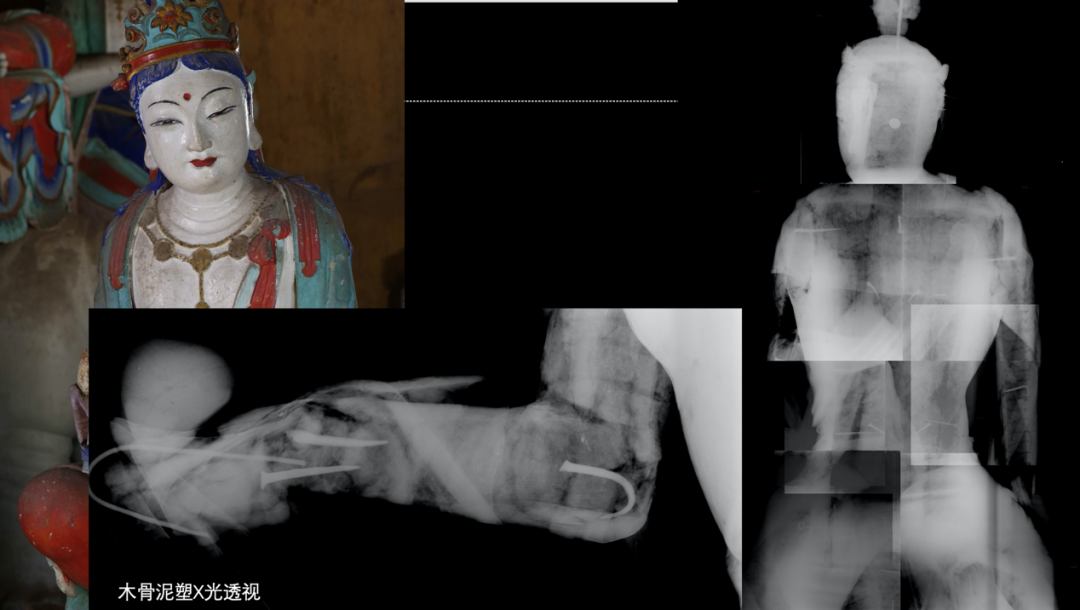

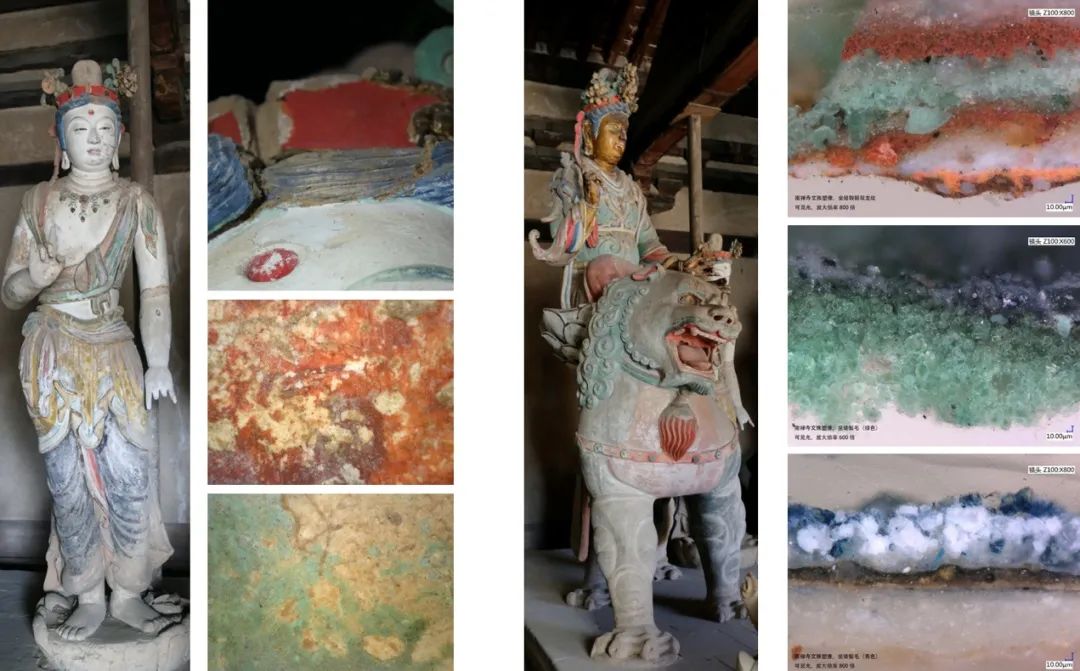

除了刚才所说的测绘度量精度,我们现在还有许多实验室分析手段可以协助研究。比如说对东大殿彩塑的研究,我们发现文殊菩萨的衣裙底下有早期的彩画,而内部构造则可以用X光进行拍摄,拍摄结果证实塑像内部除了木骨以外,还有琉璃、丝麻、铁钉等,比我们原先所想的泥塑做法要复杂很多。

图/佛光寺彩塑X光照片

图/塑像重绘痕迹区域示意

图/塑像表面显微照片

我们也对南禅寺大殿塑像进行了深入的分析,原来的学者多认为南禅寺彩塑完全为唐代的原物,后期没有改动。根据我们近期的研究发现,其实南禅寺大殿的彩塑也曾进行 过重妆,比如脇侍菩萨的头冠外层有一层较新的泥,泥下有新鲜的蓝色。在显微切片之下,我们可以看到多层颜料叠压的痕迹。

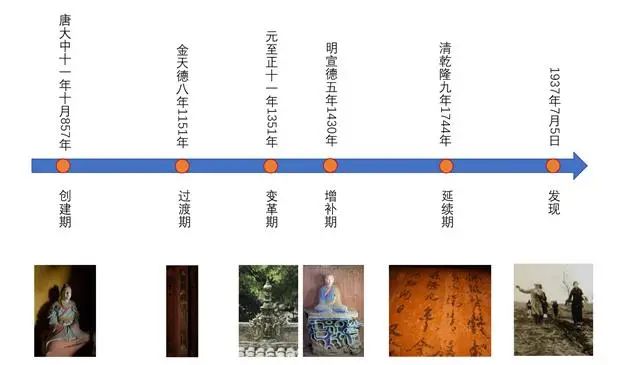

碳14测年也是一个有效的工具。经过年轮矫正,最精确的碳14测年能够达到正负25年的精度, 50年的时间往往就能帮助我们精确的判断出样品所处的中国历史时期。

比如之前学者一直争论的佛光寺东大殿前廊和板门的研究。梁思成先生认为板门可能是明代的,而罗哲文先生后来在板门上发现了唐代的题记,这证明板门还是原构件。柴泽俊先生则认为,板门底下的柱础十分精致,被压在门槛底下十分不合理。

我们在东大殿前金柱柱子上面都找到了原来安装板门的榫卯痕迹,为了美观,后来的工匠在卯口里填充了木料。只要知道填料的时代,就能证明板门改动的时间。所以我们就把卯口内的填料取样进行了碳十四分析,碳十四的结果为1290-1400年,证明填料是元代的。

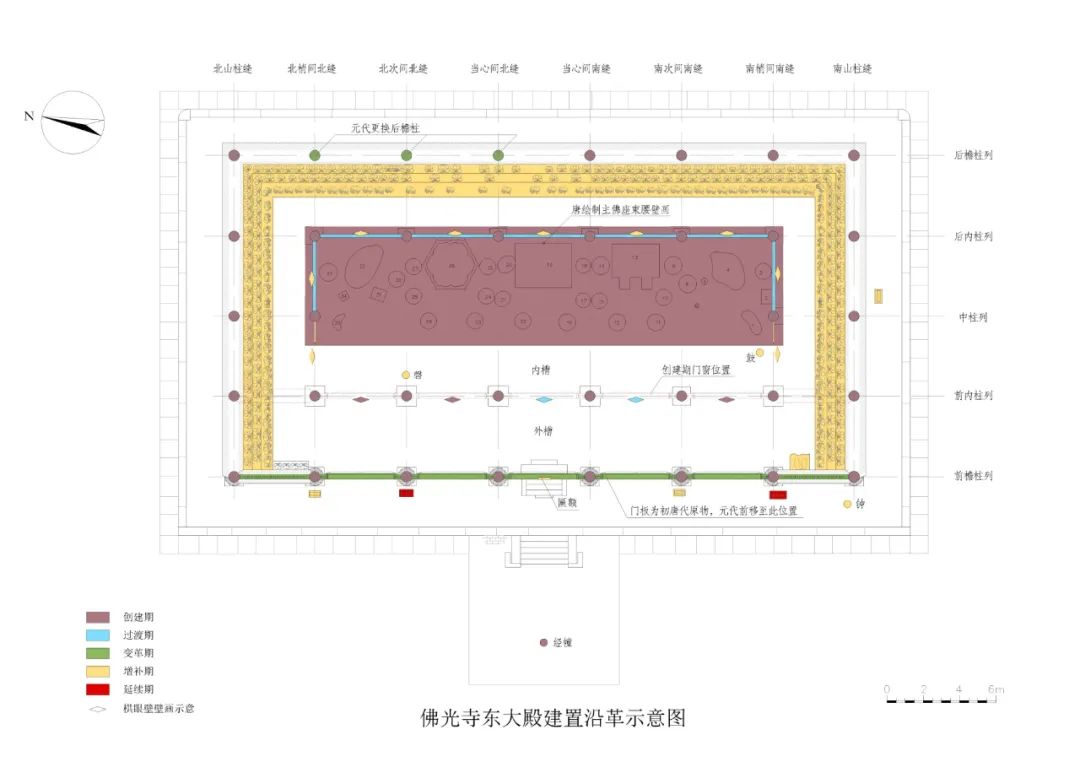

上世纪90年代,佛光寺文殊殿曾进行修缮,文殊殿脊刹上有元至正十一年(1351年)的题记,而文殊殿的脊刹与东大殿脊刹的形制做法完全一样。多重证据证明在元至正十一年的时候,佛光寺的文殊殿和东大殿都进行了落架大修,正是这次大修调整了板门的位置。

除了板门,东大殿后侧和两侧的栱眼壁壁画的年代也是众说纷纭,有宋代、元代、金代等不同说法。经过碳十四分析后,结果指向了明宣德年间。门口廊下的碑刻也提到本随法师绘制千佛万菩萨图的事迹,这些证据表明在明代时东大殿也曾进行过一次大修。

以上的研究成果对于佛光寺东大殿下一步的保护工作具有重要的指导意义,研究分析各个时期的做法工艺,同时需要系统的将历史上所有重要价值痕迹进行保护。

图/佛光寺东大殿建置沿革示意

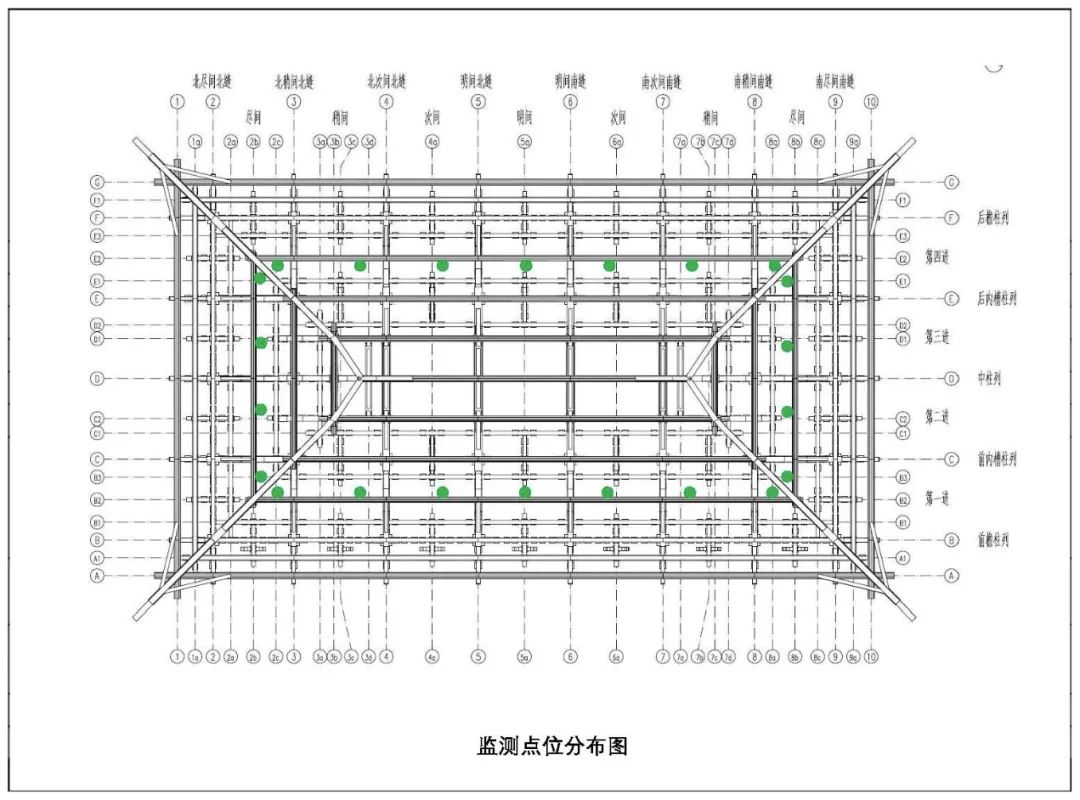

文物环境数据动态分析对比——监测研究

2017年8月,佛光寺东大殿屋顶渗漏后,我们开始对佛光寺东大殿进行监测,为东大殿设计了一套漏雨监测系统,并且在下平槫的高度上,每一开间都安装了湿度传感器。在东大殿屋顶发生可能的渗漏之前就能够预警,提醒工作人员进行紧急维护。这也是近年来提倡的“预防性保护”的尝试举措之一。

我们为佛光寺设立了永久观测桩,定期观测东大殿构件的位移情况。每隔半年对东大殿高精度扫描测绘一次,将历次精确测绘数据进行对比,发现每次扫描的完的测绘数据不完全一样。

经过2018-2019年的初步监测数据分析,我们可以看出,木结构建筑并非岿然不动,在温湿度等环境变化影响下,每个结构构件都会产生微小的位移变化,对于东大殿这样一座通面阔超过34米,由超过3000个木结构构件组成的建筑,其位移累加量是非常显著的。

为了分析东大殿木结构的位移情况,监测又建立了实时位移系统,对东大殿的4个翼角和草栿重要构件进行实时测量。

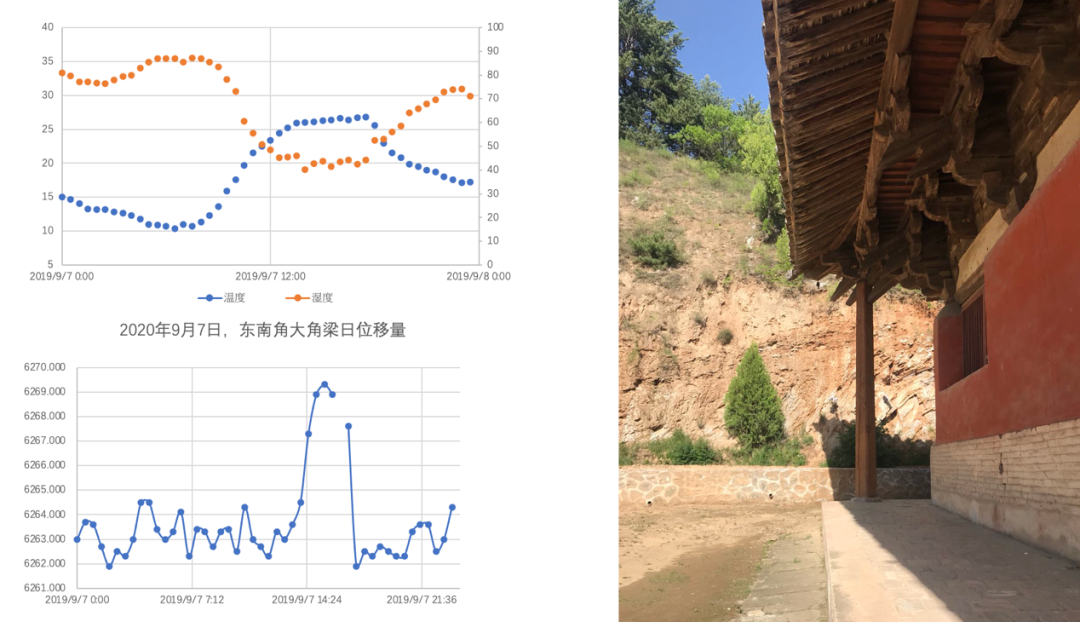

举例说明,2019年9月7日,东大殿室外日环境温差达16.4℃,湿度变化量达50%。西南角梁端点位移量为6.5mm,东南角梁端点位移量为7.5mm,角梁位移曲线与环境温度变化趋势基本一致,说明建筑位移形变量与温度变化有明确的相关性。

根据以上分析结果,中国木结构古建筑存在受外界环境影响产生“微位移”的特性。古建筑构件微小的位移变化与所处的外部环境,尤其是温湿度环境关系紧密,该种微位移不能简单地认为是古建筑的形变病害问题,而是古建筑木结构材料应对其所处环境变化的一种形态变化。目前我们木结构古建筑对“微位移”的特点才刚刚认识,其变化的规律还需要更加深入和更高精度的数据研究。

图/东南角大角梁监测示意

结语

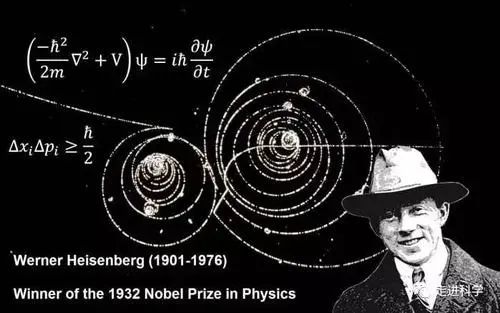

在物理学界将研究深入到了量子领域后,发现了“测不准原理”(又称“不确定性原理”Uncertainty principle)。该原理是说:“你不可能同时知道一个粒子的位置和速度,它的不确定性必然大于或等于普朗克常数(Planck constant)除以4π(ΔxΔp≥h/4π)。”

同样,我们认识到借助今天的技术与设备,对文化遗产研究得越精确,就会发现该领域的未解谜题越多。

我以量子物理学家海森堡的一句话作为今天演讲的结语:“在因果规律的陈述中,即‘若确切地知道现在,就能预见到未来’,所得出的并不是结论,而是前提。我们不能知道现在所有的细节,这是一种原则性的事情。”

图/沃纳·卡尔·海森堡(Werner Karl Heisenberg,1901年12月5日—1976年2月1日)

注释:

[1] 傅熹年《中国早期佛教建筑布局演变及殿内像设的布局》,《傅熹年建筑史论文集》文物出版社,1998年。

张荣

北京国文琰文化遗产保护中心副总工程师

*本期内容根据张荣会议发言音频整理,经作者审定同意发布。整理人:蔡孟璇,胡玥。文中图片均由张荣提供。

清源文化遗产后台回复“佛光寺”,可查看清源-佛光寺东大殿文章合集。

下期预告:

崔光海:【本期主题】场地的记忆——遗产地保护设施的设计与思考

【本期主题】文化遗产保护理论与实践系列:

【本期主题】真实性

【本期主题】活化利用

【本期主题】阐释与展示

【本期主题】法律专题

【本期主题】近现代建筑

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】 数据精度对我国文化遗产保护的推进|保护理论与实践

规划问道

规划问道