2016年以来,成都先后开展“小街区规制”、“街道一体化”等工作,聚力重塑街区活力。街区作为城市建设的基本单元与生产、生活场景的主要发生地,是规划呈现和市民感受的“最后一公里”,是“街道+地块”的空间全覆盖,把握好街区规划建设管理就是对公园城市理念落地的最好保障。我们理解,无论是“理想街区”、“公园街区”还是“公园街道一体化”的建设呈现,都不能仅仅依靠运动式的街区、街道更新。而应该从管理机制出发,统筹街区规划建设,将一体化设计要素纳入规划条件管理,促进街道一体化与“理想街区”形态的全面呈现,避免更多“先建设、后改造”的遗憾。因此,本文通过重点解读上海的法定附加图则编制与管理经验、新加坡街区规划建设管理经验、伦敦的街道规划建设管理经验及北京成立街道专项管理平台的经验,以期为我们深化完善街区规划建设管理机制提供借鉴思路。

●1研究背景与意义●

2016年以来,从“小街区规制”对“窄路密网”的实践推行到《成都市公园城市街道一体化设计导则》的理念宣贯,成都持续在推动规划建设从“道路”向“街道”转变,以“人本化”为根本出发点,重塑街区活力。2020年,中央财经委员会第六次会议明确支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区,势必要求公园城市形态加快呈现,街区作为城市建设的基本单元与生产、生活场景的主要发生地,是规划呈现和市民感受的“最后一公里”,是“街道+地块”的空间全覆盖,把握好街区规划建设管理就是对公园城市理念落地的最好保障。

多年来,道路与地块建设分异导致街道不连续、活力丧失,街道被机动车占据,除了规划理念传统的原因,现有规划建设管理机制更是“街道一体化”难以全面推行的真正原因。无论是街道还是街区建设,都面临相同的困境和难题。一是地块与道路的权属红线是道“天然鸿沟”,由此可能因为地块与道路建设主体的不同、建设时序的差异,产生“设计分离、建设分异”的结果,最

后街道呈现出不协调、不连续、分隔大等现在普遍存在的现象;二是宏观规划向微观设计的传导存在断层,大多城市设计工作均以指导控规修编为目标,而以城市设计图则来实现对形态风貌、开放空间等方面的管控并未被严格要求与纳入规划管理;三是以控规为基础的规划条件管理作用有限,人本化、精细化内容管控不足,成都采用控规与规范通则式管理,对用地兼容性、开发强度、建筑退距等方面进行了严格管控,但对“地块与道路”协调实现街道一体化所要求管控的内容却涉及较少。比如街道一体化强调人本主导、人行安全,对道路断面提出了关于非机动车道、人行道、交叉口等内容的设计要求,但控规仅能表达到道路红线,规划条件参照控规只对道路红线、人行道宽度进行规定,使得“导则”要求难以落实。

我们理解,无论是“理想街区”、“公园街区”还是“公园街道一体化”的建设呈现,都不能仅仅依靠运动式的街区、街道更新。而应该统筹街区规划建设,将一体化设计要素纳入规划条件管理,避免更多“先建设、后改造”的遗憾。

因此,本文通过重点解读上海的法定附加图则编制与管理经验、新加坡街区规划建设管理经验、伦敦的街道规划建设管理经验及北京成立街道专项管理平台的经验,以期为我们深化完善街区规划建设管理机制提供借鉴思路。

●2街区规划建设管理机制经验借鉴●

(1)增加街区层面的城市设计,将规划控制要素纳入规划条件管理

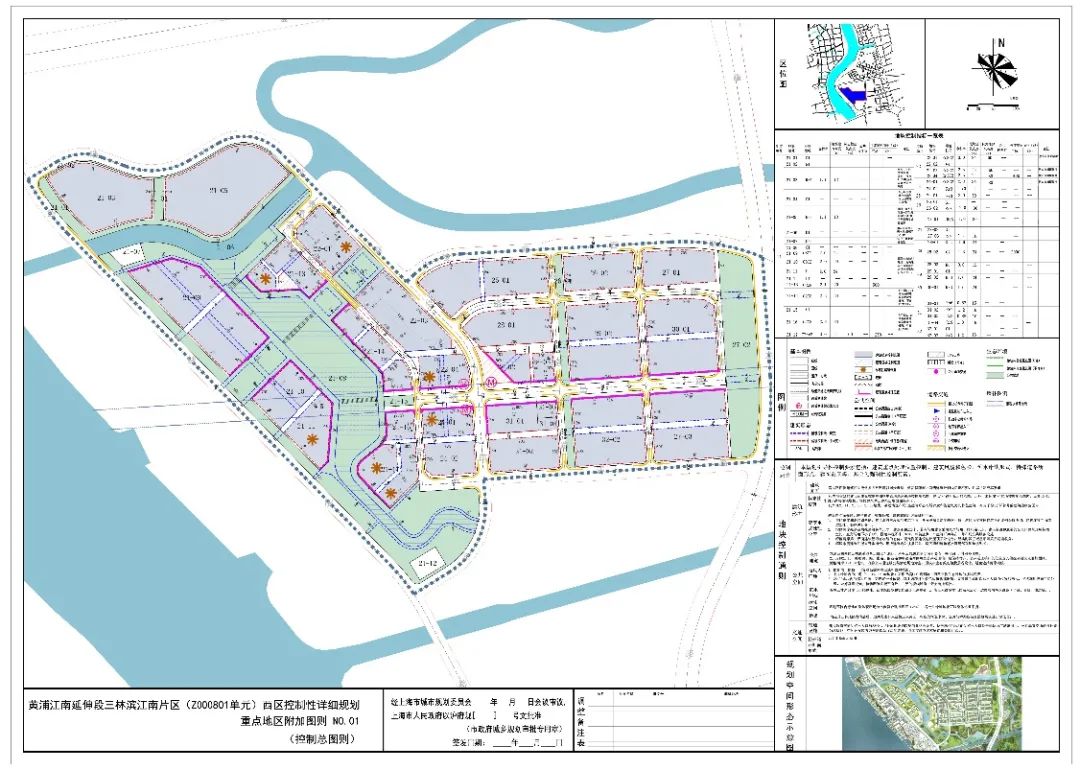

在土地出让前增加规划环节,并将有关规划管控要素纳入规划条件与土地出让合同,实现对“地块”与“道路”的统筹规划、统一管理,是国内外先进城市实现城市精细化规划建设管理的重要手段。如上海明确要求“规划确定的城市重要特定地区,应在控制性详细规划的基础上,开展城市设计,并结合开发机制,编制控制性详细规划附加图则,经批准后纳⼊⼟地出让合同。”[1]在控规的基础上,通过附加图则编制并纳入规划条件实现精细化规划管理(图1)。如新加坡通过在法定总规中融入街区层级规划,并将规划方案转化为十分详细的控制条款和控制图,与其他规划要求一起被编入土地竞标时市区重建局出具的《竞标技术条款及相关主管部门和公共设施执照持有人条款与要求》,作为开发控制和设计审查的依据。[2]

图1.上海市重点地区附加图则示意图

资料来源:上海市规划和自然资源局

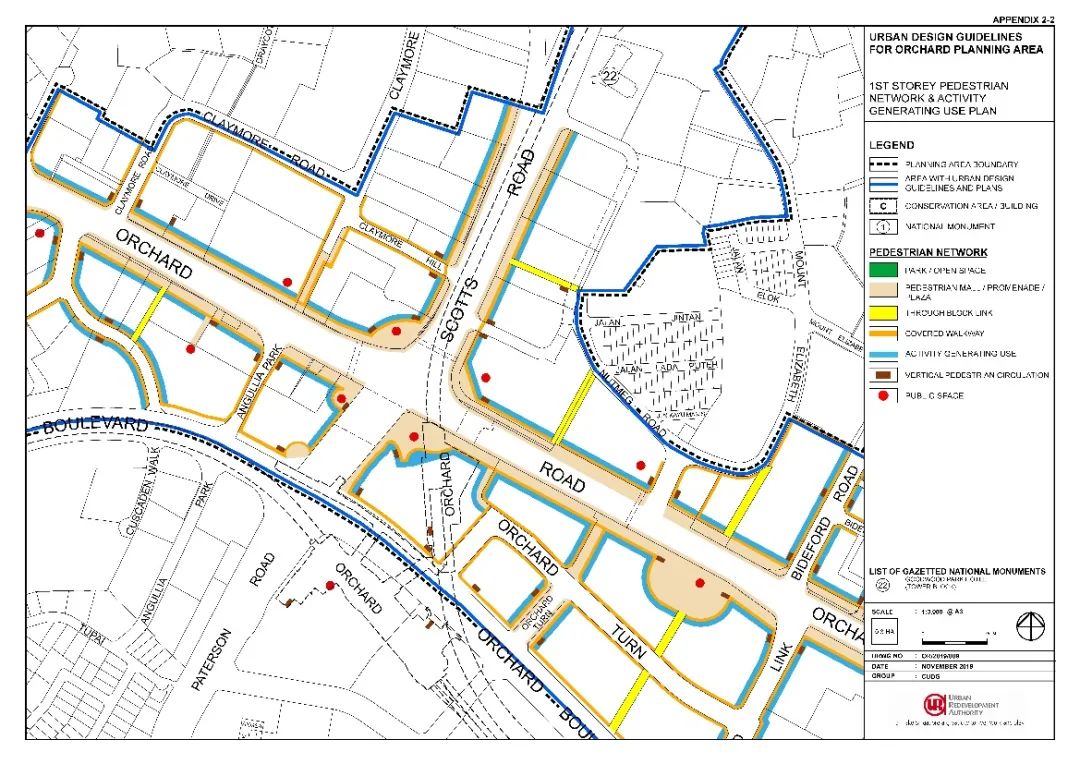

(2)凸显人本导向与地域特征,对街区实行精细化设计与管控

关注人们对高品质公共空间、便捷城市功能、良好城市界面等方面的需要及凸显历史风貌保护区等重要特征区域的特色,国内外先进城市都强化了对类似方面的规划设计与管控。如上通过街区层面的城市设计编制形成“法定附加图则”,在控规对用地性质、兼容性、容积率、建筑高度、配套设施等方面管控的基础上,针对重要特征区域特点增加建筑形态(界面、标志性建筑、建筑重点处理位置)、公共空间(公共通道、地块内广场、滨水岸线、绿化空间、桥梁)、交通空间(交通设施、特殊道路断面形式)、地下空间、地块色彩等控制内容(图2),对老城区和历史风貌区还要提出历史风貌管控要求。如新加坡在法定总规阶段加入街区层级规划,强化对三维空间、步行体系、界面业态、开放空间等内容的设计与管控(图3)。[2]

图2.上海市重点地区附加图则主要管控内容示意图

资料来源:上海市规划和自然资源局

图3.新加坡街区主要管控内容示意图

资料来源:新加坡市区重建局

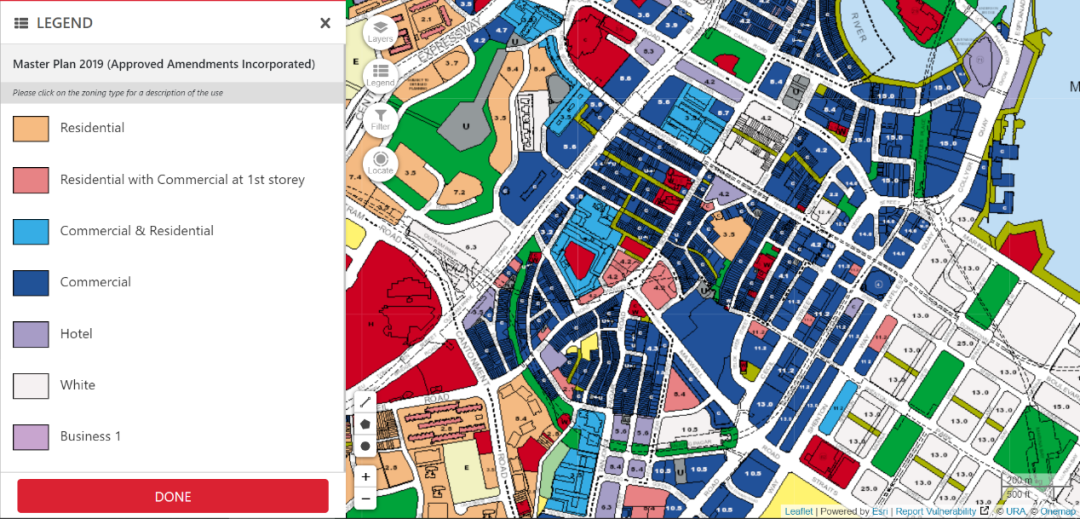

(1)建平台,打造数字化的“业务协同平台”

利用信息化技术,整合街区各类要素,建立“多规合一”的要素管控与业务协同平台,是国内外先进城市的成功经验。如新加坡建立了基于法定总规的GIS管控平台,该平台既用于市区重建局审批设计方案,也向社会开放,成为了政府部门、业主市民统筹共建的工作协同平台(图4)。上海在今年也提出了“构建‘多规合⼀’业务协同平台”,明确将规划、⼟地、项⽬等各项数据纳⼊“⼀张蓝图”空间数据库,作为规划资源管理⼯作“底图”,实现“⼀张蓝图”统筹空间资源配置、优化⼟地供应、完善建设时序、引领城市发展。[3]

图4.新加坡规划信息开放平台

资料来源:新加坡市区重建局

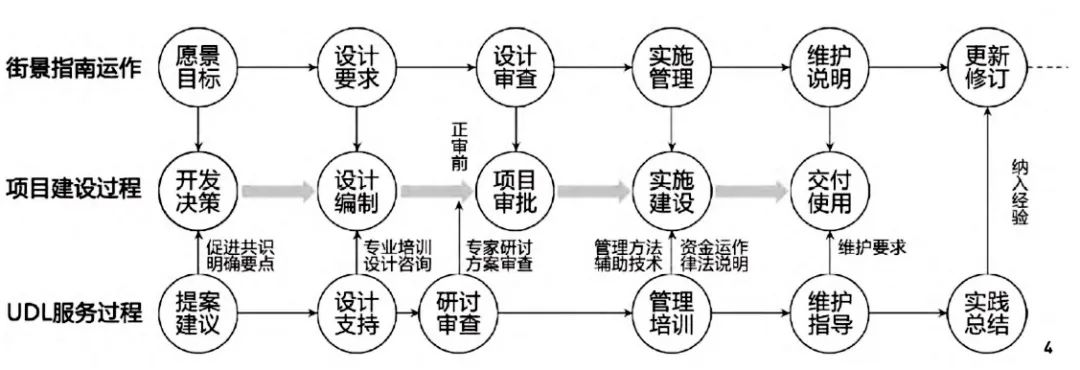

(2)强组织,建立统筹共商的协调组织机制

发挥“街区主管部门”的主体作用和引入第三方技术机构,建立街区规划建设管理的协调组织机制,成为国内外先进城市统一各方意见信息、划分财权事权、明确建设计划,确保规划-建设-运营可持续的必要措施。如伦敦形成了道路交通局、道路特别工作组(市长成立的道路专项委员会)、伦敦城市设计中心(城市设计领域非营利继续教育机构,简称UDL)共同构成的街道管理机构,并通过UDL的全程辅助,确保规划设计落实街道设计理念、对管理、维护等进行详细培训讲解,建立起全过程的服务协调机制(图5)。[4]如北京通过建立街道空间专项管理平台,形成重大问题协商、部门沟通交流和协同决策的议事机制,保障各部门在公共财政投入、土地供应、重大项目推进与规划空间布局和规划实施时序上的相互协调,推动各部门职能的条块结合、无缝对接,充分保障综合管理与治理机制的运行(图6)。[5]

图5.伦敦街道建设全流程运作机制

资料来源:《基于全过程管控的街道景观建设实践

——伦敦街道景观指南的经验与启示》

图6.北京街道管理平台组成示意图

资料来源:《北京街道更新治理城市设计导则》

(3)优政策,出台互利共赢的全周期管理规定

政府一方面通过出台街区规划建设的管理制度,将涉及项目建设、功能、运营等方面的内容提前纳入土地出让合同,并规范规划审批全流程,确保街区管控要素落实到位,实现项目全周期管理;另一方面出台相应的土地开发激励政策,调动市场积极性,推动形成政府主导-市场逻辑的良性发展模式。如上海先后出台了《关于加强本市经营性⽤地出让管理的若⼲规定(2017)》、《上海市建设⼯程设计⽅案规划公示规定(2019)》、《上海市工程建设项目规划资源审批制度改革工作方案(2020)》等文件,对⼟地出让、全流程管理、规划土地政策、土地使用权退出等内容作出了明确规定,强化全生命周期管理。同时出台《上海市城市更新规划⼟地实施细则(2017)》等文件,提出商业商办建筑符合相关标准规范要求增加面积的管理机制,提高市场积极性。[6]

●3 对成都的规划启示●

在现有控规基础上,全面贯彻新发展理念、凸显公园城市特点、践行街道一体化导则要求,统筹各类规划、开发时序、建设现状等街区综合要素,从人的感受需求出发, 开展独具区域特色的街区详细规划,促进城市功能实现、为城市创造更多“金角银边”。结合街区详细规划方案编制街区管控附加图则,重点对公共空间、交通空间、建筑形态等方面进行精细化管控,旧城更新街区还应结合历史风貌保护与社区治理工作加强对历史风貌等内容的管控,并将街区管控附加图则管控要素纳入地块规划条件与市政工程规划条件管理。

一方面探索建立街区管控数字平台,借助成都控规信息管理平台完善与国土国土空间信息化平台建设的机遇,以控规为基底,以统筹规划建设的街区为单位,整合土地信息、建设现状等各部门基础信息和发展计划,系统纳入街区详细规划或街区更新规划管控要素与管控要求,形成市规划和自然资源局开展方案与规划条件管理的控规辅助平台及各区县、各部门协作共商的工作平台,实现市区县各部门信息统一与街区、街道规划建设工作的统合。另一方面探索建立街区管理专职机构,在成都市天府新区或东部新区进行先行试点,结合规建部门或公园城市分局成立公园街区办或理想街区推进办,专职开展街区规建管相关推进与协调工作,保障理念传导的精准性、管理落位的完整性、组织协调的有效性。

建议研究完善土地出让管理、建设项目审批等机制规定,明确街区详细规划与街区更新规划的法定意义与纳入规划条件管理的机制,对全周期管理的要求、内容及规划管理政策等内容予以明确。同时研究用地开发激励制度,匹配用地出让合同管理,保障街道一体化与“理想街区形态”的科学、有序、系统呈现。

[1] 上海规划和自然资源局.关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定[EB].2017

[2] 陈晓东.城市设计与规划体系的整合运作—新加坡实践与借鉴[J].规划师论坛,2010,(2)

[3] 上海规划和自然资源局.《上海市⼯程建设项⽬规划资源审批制度改⾰⼯作⽅案》[EB]. 2020

[4] 戴冬晖,许霖峰,王耀武.基于全过程管控的街道景观建设实践——伦敦街道景观指南的经验与启示[J].中国园林,2019,35(4)

[5] 北京市规划和自然资源委员会,北京市城市规划设计研究院.北京街道更新治理城市设计导则[Z].2018

[6] 上海规划和自然资源局.《上海市城市更新规划⼟地实施细则》[EB].2017

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【前沿信息】“理想街区”规划建设管理机制研究

规划问道

规划问道