作者:[日] 酒井规史

译:胡佳菁

*论文发表于《洞天福地研究》第4期(2013年6月),经清源摘编分享。

前几期文章中以对福建宁德霍童山的山水形胜及霍童的山海、渔民、动物和草木植被进行了介绍。接下来我们将北行来到浙江杭州的临安,走近曾在宋代拥有重要地位的大涤玄盖洞天与洞霄宫,了解圣地的历史沿革、文物遗存,回顾文人诗意中所构建的理想桃源,思考在今天要如何对其中的内含进行重新发现。

前言

2012年3月21日笔者有幸去考察了位于浙江省临安市(2017年设为杭州市临安区)的第三十四小洞天“天目山洞(大涤玄盖洞天)”和附近道观洞霄宫的遗迹。本文便是对考察情况所做的一个简单报告,结合各种资料,主要介绍一下“天目山洞(大涤玄盖洞天)”与洞霄宫沿革的概述及遗迹的现状。

“天目山洞(大涤玄盖洞天)”的变迁

这次考察的“天目山洞(大涤玄盖洞天)”是唐代司马承祯的第三十四小洞天,这个洞天的附近还有第五十七福地的天柱山,两者都位于杭州的西面,洞天所在的大涤山和福地所在的天柱山都在天目山往东的支脉上。而杭州周边最大的道观之一洞霄宫(前身为天柱观)就建在这两处圣地的环抱之中。

司马承祯所著的《洞天福地天地宫府图》(道藏1026《云笈七签》卷二十七)里“天目山洞”排在三十六小洞天的第三十四位。(注1)根据“周回一百里,名曰天盖涤玄天。在杭州余杭县,属姜真人治之”的描述,天目山洞位于杭州的余杭县,它的别称“天盖涤玄天”也与后世所传类似,也就是本文主题的洞天。从中可以猜测,司马承祯认为天目山上的确存在着一处洞天。而这个洞天的管理者“姜真人”就是《真诰》(道藏1010)中的姜伯真。(注2)

天柱山作为七十二福地的第五十七位,有如下的文字记载:

“第五十七天柱山。在杭州於潜县,属地仙王伯元治之。”

福地位于余杭县西面的於潜县。关于管理者王伯元没有详细的资料记载,似乎是结合了《真诰》中王玄甫和郑伯元两位神仙的名字而成。(注3)

而唐末五代的杜光庭所著《洞天福地岳渎名山记》(道藏599)中,对此洞天与福地的记载有了变化。首先天柱山排在了三十六小洞天的第三十一位:

“天柱山大涤玄盖洞天,一百里,在杭州余杭县天柱观。”

洞天的位置从天目山变成了天柱山。同时通过位于作为洞霄宫前身的天柱观中的描述,可知洞天的位置其实并不在天目山,而是转移到了现在这个更靠东面的地方。并且洞天的名称也不同于司马承祯的记载,而与宋代以后所用的名称一致。

那么作为第五十七福地的天柱山又有何变化呢?在七十二福地的内容中,第六十四位的福地中有天柱观的相关描述:

“白鹿山,杭州天柱观,吴天师所隐。”

这里所说的“白鹿山”应该就是大涤山的主峰白鹿峰。(注4)文中所写的“吴天师”指的就是唐代著名道士吴筠。

综上所述,司马承祯的《洞天福地天地宫府图》和杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》正好将洞天与福地的位置交换了一下。(注5)由于大涤山与天柱山同属于一个山系,被混同也是情有可原。关于洞天福地的记载会有变化也是因为其本身并非是有确实传说的圣地(例如茅山)。

曾在大涤山中隐居的吴筠在大历十三年(778年)所著的《天柱观碣》中的描述,天柱观与五个洞相连,其中最著名的就是大涤洞。而林屋洞和华阳洞还通向“太帝的阴宫”。(注6)由此可以猜想司马承祯的第三十四小洞天“天目山洞”在他死后的开元二十三年(735年)后,大约四十年间,位置才变动到了天柱观的附近。

到了北宋时期,天柱观改名为洞霄宫,成为宋代主要的道观之一,洞天的位置也固定在了附近的大涤山上,(注7)同时也确定了“大涤(玄盖)洞天”这个名称。《洞霄图志》卷二的“大涤山”篇章中,虽然关于洞天的名称有“是山以洞名之。旧志谓大可以洗涤尘心,故名大涤”的记载,但没有写明其由来。(注8)

之后,大涤玄盖洞天与洞霄宫都成为了宋朝公认的重要圣地,成为北宋仁宗时期朝廷举行公开投龙简仪式的场所。天圣四年(1026年),宋朝为了减轻道教祭祀的花费和负担,除了选定的二十个圣地,其他的地方都停止了官方斋醮。(注9)《东斋记事》卷一中记载,入选的圣地中“杭州大涤洞”排在了第五位,足以可见宋朝时其重要地位。同样被列入的还有“杭州天目山龙潭”,可见唐代以前天目山作为圣地与其他地方有着不同的地位。

综上,大涤洞天如今的位置在北宋时期已获得了确定,并与洞霄宫一起作为圣地在杭州地域占据了重要的地位。直至清末洞霄宫都有着其存在感也是得益于附近大涤洞(和天柱山)的存在。可见大涤洞天与洞霄宫有着不可分割的联系。

洞霄宫的沿革

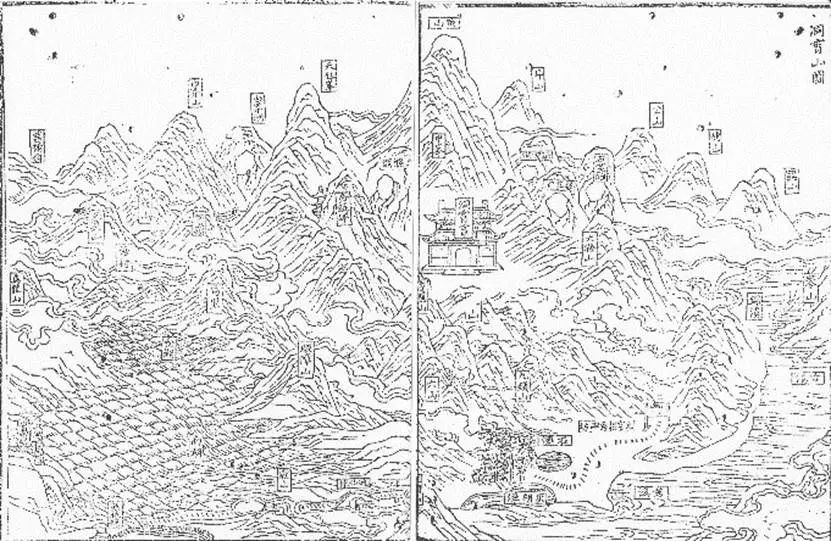

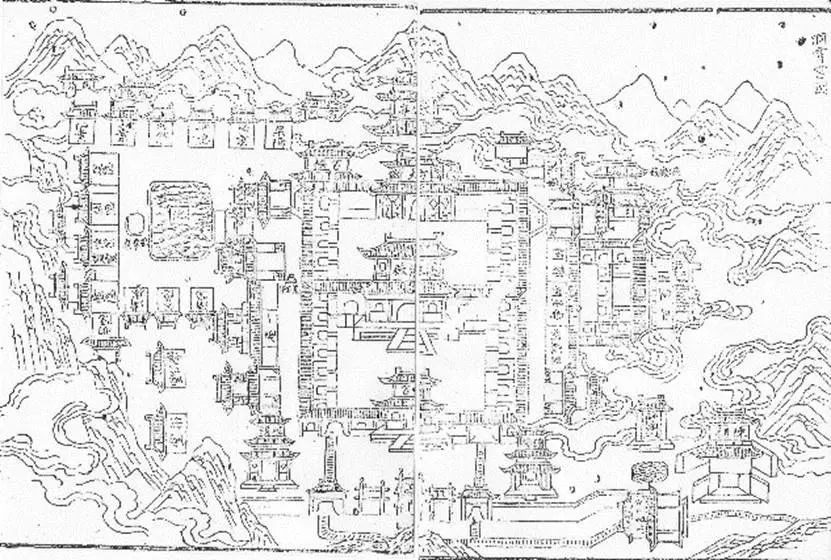

洞霄宫的相关资料收集在邓牧和孟集虚在元代大德年间编撰的《洞霄图志》(注10)以及闻人儒在清代乾隆年间编撰的《洞霄宫志》(图1)(注11)这两部宫观志中。

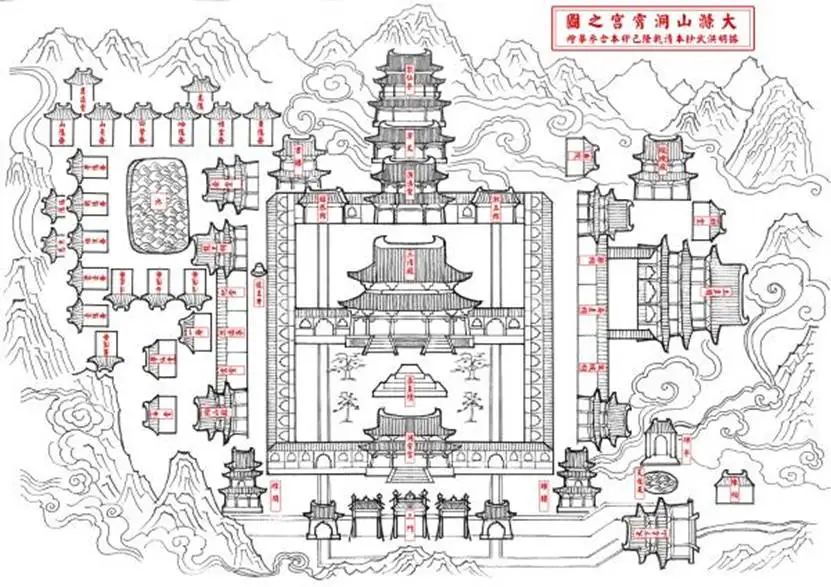

图1/《洞霄宫志》所收录的《洞霄宫图》。图中心偏右上方的建筑物为洞霄宫。

附:大涤山洞霄宫之图(根据明洪武、清乾隆两种山志合参摹绘,陶金/绘)

据传说,因为汉武帝的祭祀而有了大涤洞天和洞霄宫。钱镠在光化三年(900年)所著的《天柱观记》(《洞霄图志》卷六)中就记载有“自汉武帝酷好神仙、标显灵迹、乃于洞口建立宫坛。历代祈祷、悉在此处”,并且《洞霄图志》卷一《洞霄宫》也有更为详细的关于汉武帝在元封三年(前108年)举行投龙简仪式的记载。但在当时并不存在这种仪式,也没有任何武帝来过杭州附近的传承根据。(注12)

虽然大涤山和天柱山这一带何时成为了隐居及修仙的场所不甚明了,但根据《晋书》卷九十四的郭文传中对郭文在大涤山隐居的记载(注13),猜想在东晋之后大涤山(和天柱山一带)已成为了一处特别的场所。

之后,在唐代弘道元年(683年)的时候,应潘先生(名不详)的请求,作为洞霄宫前身的天柱观被建造了起来,并从那个时候开始天柱山慢慢成为了圣地,著名的道士们纷纷前来,《洞霄图志》中就提及了从叶法善、司马承祯、吴筠以及朱法满等与天柱山颇有缘分的高道。(注14)

唐末五代的时候,天柱观所在地成为了吴越国的领地,吴越国的建立者钱镠招请了当时有名的道士闾丘方远,给予安居。钱镠在《天柱观记》中对此有详细的记载。

北宋大中祥符五年(1012年),两浙转运副使陈尧佐上奏将天柱观改名为“洞霄宫”。陈尧佐在天柱观亲眼目击了五色云、抚掌泉及枯木重生的三大奇迹,因而上奏将其改名。据此,真宗举办了醮仪(祈祷神灵的祭礼),并将天柱观改名为洞霄宫(注15)。洞霄宫的“洞霄”取洞天之意,因与大涤洞天关系密切而被命名。至此以后的宋代,洞霄宫作为道观中最高一级的“宫”与嵩山的崇福观并列为“天下宫观之首”。(注16)

政和二年(1112年),当时的住持何士昭以洞霄宫的建筑朽坏为由奏请朝廷,徽宗赐予了三百道度牒的经济支援,将宫宇做了翻新。但是在之后的方腊起义中,洞霄宫遭受到了巨大的破坏。(注17)

进入南宋之后的绍兴二十五年(1155年),根据当时皇太后的命令,重新修建了作为玉皇上帝祭所的昊天殿及钟阁、经阁。随着首都南移到临安(现杭州市),作为那一带最大规模的道观,洞霄宫的地位愈发高升。乾道二年(1166年),当时的太上皇(退位后的高宗)行幸至洞霄宫,自此洞霄宫与皇室也有了联系。(注18)

在北宋有一特有的制度,名为“祠禄官”。官僚们多以管理道观为名目领取祠禄。其中有多人持有“提举洞霄宫”的头衔,甚至包括丞相这样的大官。可见洞霄宫在当时是一座有着与之相适应的,颇有规格的道观。(注19)

宋代盛极一时的洞霄宫,在南宋末期的咸淳十年(1274年)的一场大火中全部烧毁。到了元代元贞元年(1295年)由舒元一与郎如山两位道士主导再次重建。(注20)在此前后,作为洞霄宫主人的道士们新建了洞晨观、元清宫、冲天观等道观(别院)。(注21)由此,从南宋末年至元代前半,洞霄宫道士们的势力范围逐渐扩大。到了编纂《洞霄图志》的大德年间,洞霄宫进入了全盛期。

元末,洞霄宫受战火影响而荒废。洪武二十三年(1390年),提点贾守元又开始了重建,但直到他逝世也未能完成。副知宫事们继承其遗志,终于在永乐十三年(1415年)完成了重建。(注22)

清代的乾隆十六年(1751年),洞霄宫再次被烧毁,后又由全真教道士贝本恒完成了重建。(注23)但清代的洞霄宫已经失去了往日的繁荣。(注24)到了清末,洞霄宫成为杭州玉皇山福星观道士的管辖。光绪年间的蒋永林、进入中华民国后的李理山相继接管了洞霄宫的管辖。(注25)曾拥有杭州地域第一大势力的洞霄宫失去了原有的地位。

中日战争的时候,洞霄宫一带也受到了战火影响。1938年,这一带曾被日军放火。周围的人们为了躲避战火,将洞霄宫作为避难场所。从战中直至战后,李理山将洞霄宫的管辖权交给弟子陈宗云,由其对洞霄宫的土地及资产进行管理。(注26)

洞霄宫经历了几番兴废,如今又再次进入休眠期,目前已无宗教活动的开展。

大涤玄盖洞天与洞霄宫的现状

█ 遗迹所在地

笔者在2012年3月21日考察了大涤玄盖洞天与洞霄宫的遗迹,位于当时浙江省临安市(现杭州市临安区)的洞霄宫村。(图2)(注27)

图2/标有“洞霄宫村”的垃圾箱

█ 大涤玄盖洞天

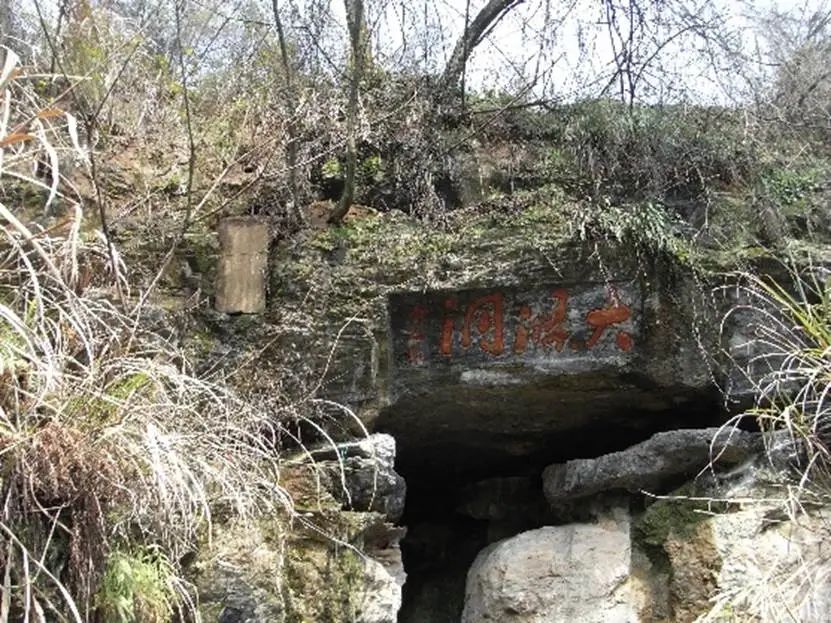

从洞霄宫的遗迹向西不远,在大涤山稍微向上攀登数百米的地方,就是大涤玄盖洞天入口。(图3)

图3/现在的大涤洞(全景)

洞口的上方横向题刻着“大涤洞”三字,(图4)进入洞窟后有浇筑的向下阶梯(图5、图6)

图4/“大涤洞”题刻

图5/洞窟入口向下的阶梯

图6/洞窟入口

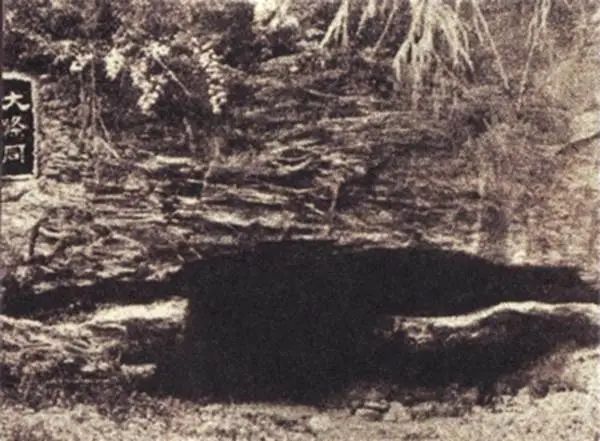

这与大约拍摄于清末民国间大涤洞的留存照片相比,给人完全不同的印象。(图7、图8)但是(1)洞窟上部的拱形角度、(2)这正下方右侧的平板岩石的形状、(3)左边垂直拔地而起的岩石都很相似。1981年考察大涤洞的奚柳芳氏曾描述洞窟的高度在165厘米左右,(注28)入口并不高。

图7/清末民国期间(?)大涤洞的照片

图8/现在大涤洞入口的上部。注意看题刻的正下方右侧岩石的形状。

1990年后半年开始有洞霄宫遗迹的再开发计划,并且到21世纪初完成了对洞霄宫遗迹的清理,由此推测大涤洞的清理也是在那时完成的。(注29)从大涤洞向洞霄宫方向下来的地方建有一个牌坊,这应该也是那时建造的。(图9)

图9/大涤洞附近的牌坊

由于这次没有进入大涤洞内进行考察,因此借用一些记载有洞窟内部的资料进行介绍。

编纂于元代以后的《洞霄图志》卷三《大涤洞》中,对大涤洞有非常具体的记载,应该就是在南宋末期有人进入到了洞窟的内部。(注30)随着时代更迭,明代黄汝亨与郑圭,以及清代的陈梦说都留有对进入洞窟中情况的记载。清代的陈梦说在《两游洞霄宫记》(《洞霄宫志》卷三)记录了与洞霄宫的道士陈仁恩(贝本恒的弟子)一起进入大涤洞的情形:

“大涤洞在西崖下,高五六尺,横一仭,洞口八分,书大涤洞天字。自外望之,不见底里,道人(笔者注:陈仁恩)篝火引入,毎数武辙一曲,石壁参差欹斜,皆作行云流水之状。一石悬空、以掌击之、鼕鼕有聲。道人曰,此石鼓也。再数折而至洞穷处。有石倒垂、名隔凡石。石后尚有隙、然不可入矣。壁上多游人题咏、字漫灭不可读。略观玩即出。”

陈梦说的记录就像是汇总了前面所有资料的内容。根据他的记录,大涤洞内道路曲折,岩石表面为“行云流水之状”。洞中的天顶上垂挂着一根石柱。在洞窟的最里面的岩壁上残留着文人的题咏,字迹已无法辨认。最后记录了在洞窟尽头有一块“隔凡石”,后有空隙,但人难以进入。这些明清时代的资料所记录的洞窟内部的情况与《洞霄图志》里记载的十分吻合。

█ 洞霄宫的遗迹

洞霄宫作为杭州地区最大的道观之一,在宋元时代有着非常让人骄傲的规模。暗藏着往日风采的《洞霄宫图》刊载在清代的《洞霄宫志》和(图10)《洞霄图志》的明代抄本中,图片本身应该有比较古老的来源。(注31)图中可见,洞霄宫位于群山环绕的盆地,由许多的建筑物所构成。

图10/《洞霄宫志》内收录的《洞霄宫图》

现在洞霄宫的遗迹上已经无法看到类似道观的建筑物了。遗迹上首先映入眼帘的是一个两层高的坛,(图11)坛的下层为八角形,上层为圆形,下层约有10米宽,四周似建有攀登的阶梯(也可能是斜坡)。此坛应该就是21世纪初期洞霄宫周边再开发时建筑的“祭天坛”,(注32)只是这是完全新建的还是以遗留建筑修建的仍不得而知。

图11/遗迹中坛的全景

图12/从下层至上层的阶梯(斜坡)

该坛的南侧有一个非常平缓的斜坡,应该是一个有着三层的构造。此外还留存着石阶,这应该是洞霄宫的一部分,或者是与洞霄宫相关的建筑物的基坛。(图13)

图13/坛的南面残留的建筑,为三层的构造。

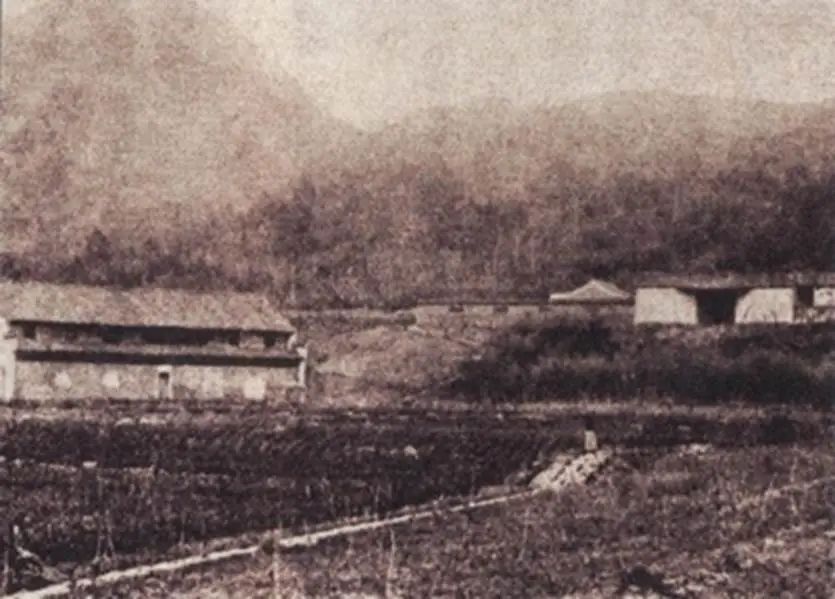

从这张大约拍摄于清末至民国时期的洞霄宫照片来看,那个时候似乎还残留着一些建筑物。(注33)(图14)这张照片可能是从东北方向拍摄的,(图15)位于其中左侧建筑物的基坛就是现在坛南侧的基坛。

图14/清末民国时期(?)的洞霄宫,从东北方面拍摄的照片。

图15/现在洞霄宫周围的景观(从东北方向拍摄),注意看背后山脉的形状。

坛的北面不远处,还有几间道观风格的建筑物,应该也是在再开发时期建造的,(图16)但是同样不能确定是否是根据洞霄宫遗留构造改建而成。

图16/洞霄宫遗迹北边的建筑物

如上所述,笔者所见洞霄宫的遗址上并未发现什么特别显著的遗迹及文物。根据许圣元氏的记载,上世纪初的时候,洞霄宫是由一位叫陈宗云的道士管辖,到了1946年离开了洞霄宫一段时间,后又在一名叫做高信一的道士的帮助下回来重新开始管理洞霄宫。中华人民共和国成立以后,因为取缔民间的宗教组织(“会道门”),陈宗云被拘禁了1年,获释后他在洞霄宫附近得了一块地。那时,洞霄宫残留的大殿就遭到了毁坏。1962年,大殿附近仅存的几间平房也被村里的生产队卖掉了。(注34)

据奚柳芳氏记载,1949年解放初期,洞霄宫的殿宇还在,盆地以及西面的小山那里都还有一些建筑物。到了1952年,洞霄宫里的道士被赶了出来,洞霄宫建筑物里的一些大型木材被用作其他建造,剩下的木材也在1958年“大跃进”中被挪用一空,砖瓦被周边的“生产队”和农民捡走利用,到了1960年代初洞霄宫已经没留下什么了。

根据奚氏在1981年的考察记录,70年代时遗迹所在地在当地被叫做“方场”,盆地的西面农家里有一些古老基坛的残骸,也就是以前的洞霄宫。这个基坛上有几块碑,其中有一块碑上还有可以辨识的文字。(注35)一直到80年代,洞霄宫的遗迹未再做任何的修整,道士的活动也几乎没有了。21世纪后对洞霄宫(及其周边的遗迹)进行了修整,但可能是因为资金的关系而暂停。

近几年来,这处遗迹里也发现了一些残留的文物。在《中国文物地图集(浙江省卷)》的《洞霄宫遗迹》的章节中记载着“三贤祠”遗构的照壁上镶嵌着五块石碑的内容。(注36)其中的石碑在《洞霄宫记》与《洞霄宫贝法师传》中有所提及,前者的描述为石碑断裂,后者的描述则为碑文无法认读。(注37)奚氏也提到过石碑,说石碑上的文字为一首名为《游洞霄宫》的诗(《洞霄宫志》卷五所)。(注38)

这些资料里记载的建筑物和文物笔者没有能在实地一一确认,(注39)希望有朝一日能看到公开发表的记录。

█ 元同桥

在这次的考察中确认到的范围内,与洞霄宫相关的现存遗迹中保存最为完好的是一座名叫“元同桥”的石桥。(图17)明代的《大涤洞天记》(道藏781)(注40)中记载该桥为“玄同桥”,清代为避讳,改成了“元同桥”。1988年该桥被当时的临安县指定为县级文物保护单位,文物局在桥的附近建立了一块石牌。(图18)

图17/元同桥全景

图18/文物局竖建的石碑

这座桥的名字取自于吴越时代道士闾丘方远的号“玄同先生”。《大涤洞天记》卷中《玄同桥》一章的记述显示该桥应为玄同先生(闾丘方远)与钱穆为建造天柱观考察地势时所架设。现存的元同桥经宋代重新翻建,桥长6.55米,宽2.7米,微拱,用石板拼筑,桥下仍有溪流穿过。(注41)(图19)

图19/另一角度拍摄的元同桥

桥的栏杆由五个部分组成,内侧有几处题记。题记的其中之一写着“淳熙甲辰重九日,锦城盛十宣赦施钱造”(图20)《洞霄图志》卷三中亦载有宋代淳熙甲辰(11年=1184年)锦城盛氏的资助重建玄同桥的记录。另一处的题记是元代修复时留下的“至正三年岁次”。(图21)从各方资料来看也有清代的题记,考察时笔者未能确认。(注42)

图20/南宋淳熙十一年(1184年)的题记

图21/元代至正三年(1343年)的题记

█ 水道的遗构

往元同桥往洞霄宫遗迹的方向沿着坡道向南往上,有一块写着“天柱泉”石碑的碑亭,应该也是在再开发的时期建造的。(图22)(注43)道路两边还有水道的遗构,(图23)附近可能就是洞霄宫的入口。

图22/“天柱泉”的碑亭

图23/“天柱亭”的碑亭和水道遗构的入口。远处可以看见上文提到的坛。

水道的遗构看起来比较古老,最深的地方有好几米,(图24、图25)现今里面还有作为生活用水的水流。

图24/水道的遗构(上方)

图25/水道的遗构

结束语

以上介绍了大涤玄盖洞天与洞霄宫的概要及现状。还将各种资料与现在的遗迹进行了比对。但是这次没有能够对洞霄宫遗迹周边进行详细的考察,(注44)所以只能对现状做一份简单的总结报告。如果还有机会再次考察洞霄宫的遗迹,会再对本文做补充。也因为考察时预备的知识有限,不免会有一些差错的地方,希望各位指正。

相关链接:

作者:酒井规史(Sakai Norifumi)

日本早稻田大学博士,现任庆应义塾大学副教授。主要研究方向为宋元明时期道教仪式与道观制度。代表性论文有《南宋时代道士之头衔》,《南宋时期真武神的画像》,《地方的雷法与<道法会元>》,《宋元时期甲乙主持之道观》等。

本文译自《洞天福地研究》第4期(2013年6月),页90-109。《洞天福地研究》是由日本专修大学土屋昌明教授主编的有关“洞天福地”研究的专门学刊,自2011年至今已发行9期,其内容包括对于洞天福地的实地田野考察,文献历史研究,以及相关的哲学、艺术研究等,是目前世界上唯一一本“洞天福地”的专题研究期刊。

*本期编辑顾芸培,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【洞天寻隐·洞霄纪】 “大涤洞天”和洞霄宫的现状|浙江杭州

规划问道

规划问道