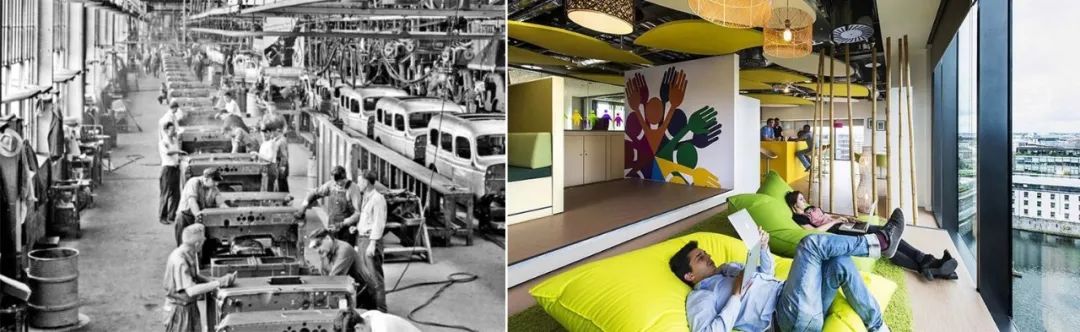

进入知识经济时代,创新在资本形成中的作用不断加强,成为全球经济发展和城市竞争的关键促动力量。创新驱动的经济形态与城市发展模式,必然需要新的城市空间与之相匹配。然而,当前学界的关注点多集中在对创新导向下城市空间转型现象与规律的识别。面对创新型经济形态的新需求及城市空间发展的新逻辑,如何通过空间供给体系和治理方式的适应性改良来积极响应创新活动的需求,进而促进创新活动与功能的蓬勃发展,则是一个亟待探索的现实课题。《城市规划》杂志2021年第1期刊登的张京祥、唐爽、何鹤鸣的文章《面向创新需求的城市空间供给与治理创新》,在知识经济时代城市创新发展背景的基础上,解析了创新企业、创新网络、创新人才三类创新要素对城市空间的新需求特征(图1)。

▲ 图1 | “资本三级循环”的总体路径

资料来源:笔者根据有关资料绘制。

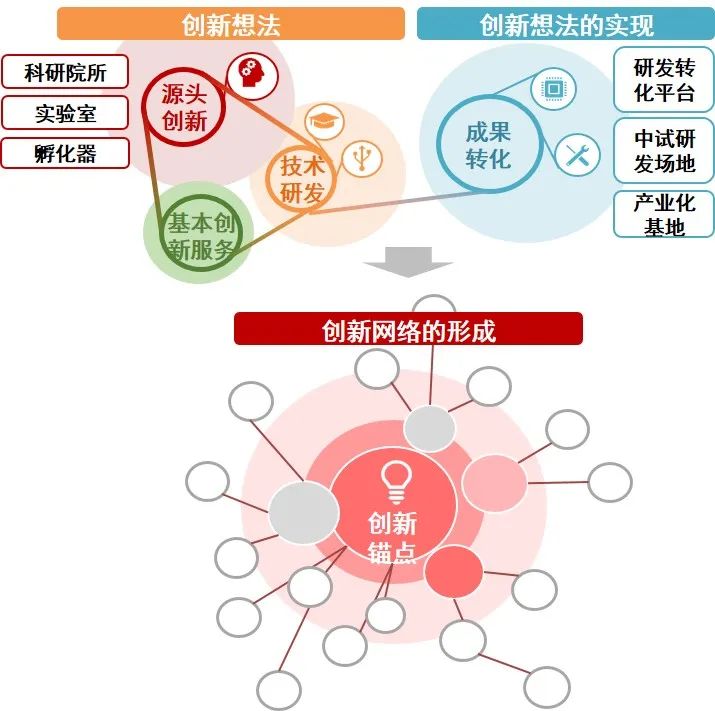

针对创新网络,文章结合从“封闭式创新”到“开放式创新”的创新范式转型,认为与广泛全球化的产业链布局不同,全球(跨地区)创新网络的链接和地方创新网络的加密是两种并存的网络地理现象。面对创新网络的开放需求,城市空间的组织模式应该积极响应变化,通过更加弹性、开放的城市空间网络组织来促进创新协作,进而提升城市的创新活力(图3)。

▲ 图3 | 创新网络的形成示意

资料来源:笔者自绘。

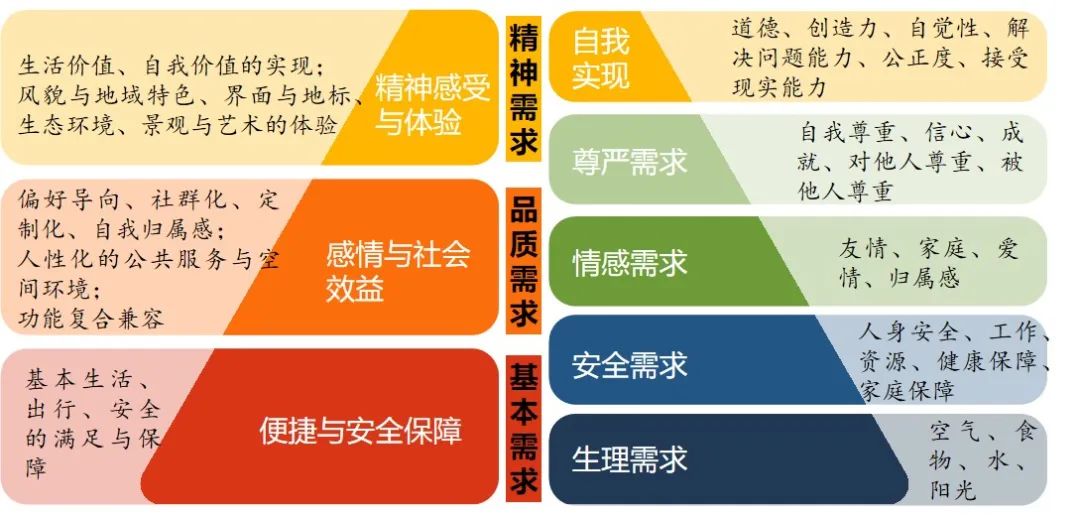

针对创新人才,文章指出,当前以“80后”、“90后”甚至“00后”为主体的创新人才更加注重生活价值与生命意义,对更高品质、更多样化的公共服务和空间环境具有强烈需求。因而,人才的流动不再受制于由企业(就业)分布所决定的单向逻辑,而呈现出越来越显著的生活指向性。上述转变要求能够敏锐地捕捉创新人才的空间需求特征,并营建与之相互契合的空间系统,通过城市品质的提升吸引创新人才、集聚创新要素(图4)。

▲ 图4 | 人群需求升级与马斯洛需求层次的对应关系

资料来源:笔者自绘。

▲ 表1 | 控规的分层编制与相应管控内容

资料来源:笔者根据有关资料整理。

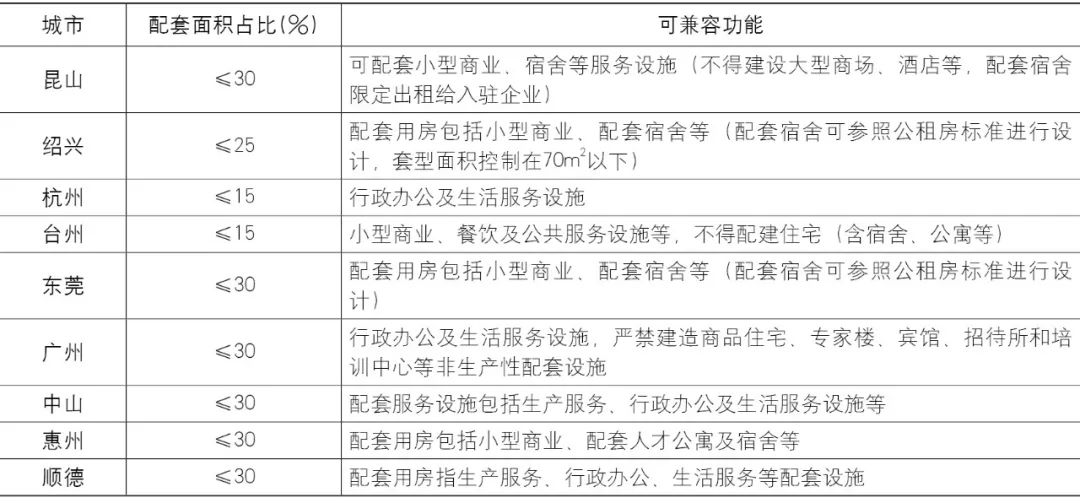

▲ 表2 | 部分城市新型产业用地的配套面积占比与可兼容功能

资料来源:笔者根据有关资料整理。

第三,完善吸引创新项目的土地精准供给方式。创新项目在从初创走向成长、成熟的过程中,往往既需要持续增加研发投入,又需要持有一定的土地进行生产或作为企业发展的融资资本。因此,为了在降低用地成本的同时,避免企业以创新之名套取或长期低效占有宝贵的土地资源,许多城市明确了创新项目的遴选与准入机制,形成了高标准的土地利用“正面清单”,并在此基础上探索定向出让、限价出让等多元化的土地供给方式。以深圳、杭州、苏州为例,介绍了相关城市通过土地资源精准投放,实现对创新项目定向激励的典型做法。

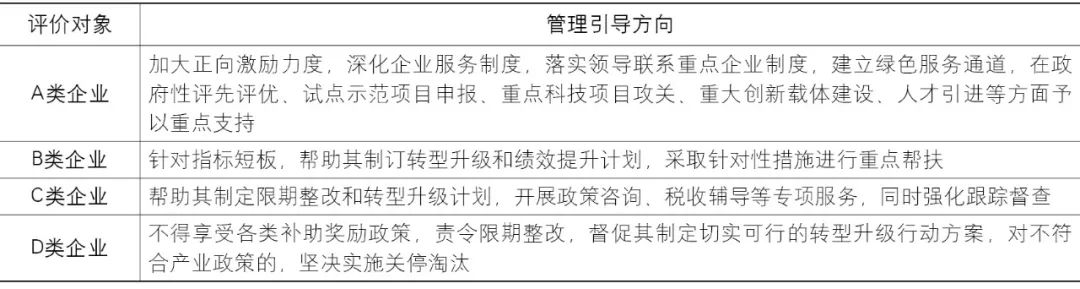

▲ 表3 | 绍兴市“亩均论英雄”改革的分类施策体系

资料来源:绍兴市人民政府《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》。

▲ 表4 | 深圳市留仙洞总部基地的捆绑开发方式

资料来源:深圳市城市规划设计研究院《留仙洞总部基地城市设计》。

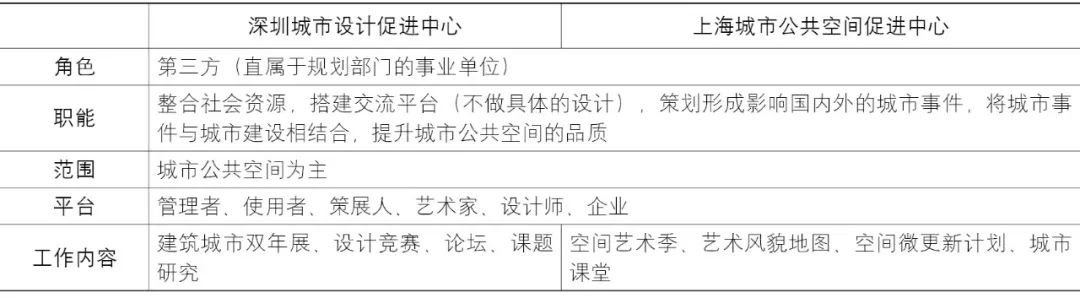

▲ 表5 | 深圳市、上海市城市文化创意活动的组织机制

资料来源:笔者根据有关资料整理。

原文介绍

《面向创新需求的城市空间供给与治理创新》刊于《城市规划》2021年第1期第1-9页,29页

何鹤鸣,博士,南京大学城市规划设计研究院研究中心主任。

【原文下载】本文已在知网发布,点击文尾“阅读原文” 或 识别二维码即可下载阅读全文

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】面向创新需求的城市空间供给与治理创新

规划问道

规划问道