“三分建、七分管”,老旧小区的物质空间改造容易,如何做好长期维护和持续提升才是真正的挑战。《江苏老旧小区改造(宜居住区创建)技术指南》(以下简称《指南》)结合理论研究与实践案例,就如何长久地巩固改造成果提出运营管理和制度建设的要求和建议。

老旧小区改造完成后的挑战

改造后续失管导致再次衰败

“重改造、轻管理”,老旧小区改造后没有及时引进专业的物业管理服务,加上居民素质良莠不齐,使得改造成果难以维护,时间一长,往往陷入再次衰败的窘境。

小区自治组织的持续性难以保证

小区涉及分散的居民和业主,无论是改造中还是改造后的沟通协调都需要通过适当的自治组织来统筹多元诉求,对自治组织的综合能力、精力投入和积极性都有很大的挑战。

缺乏定期维护机制

小区的正常运营需要定期对建筑、设施和环境进行检查、诊断和修缮维护,因此建立相应的机制,整合专业技术、人才队伍、资金来源、市场力量等多方面要素,促进住区可持续发展,变得越来越重要和迫切。

《指南》要求

针对上述问题,《指南》要求结合老旧小区改造应同步完善物业管理、建立长效机制,做到“改造一个、管好一个”,长久地巩固好改造成果。

规范物业管理,加强成果维护

(1)引入物业管理服务,规范日常运营

引进专业的物业服务,并让物业服务长效化,是老旧小区改造能否成功的关键,也是保证企业实现盈利的重要方面。

老旧小区实施改造前即鼓励引入适合的市场化物业管理公司,可予优先改造,同时支持物业服务企业全程参与改造过程。

对于暂时没有条件引进市场化物业管理的小区,政府应有托底服务,探索成立国有平台,打包管理老旧小区。国有平台接手初期可以根据小区条件,提供安保巡逻、卫生保洁、绿化养护、维修等基本服务,逐步培养居民“花钱买服务”的意识,条件具备时引进市场化的专业物业管理服务(图1)。

图1 扬州荷花池小区引入物业管理并完善物管用房

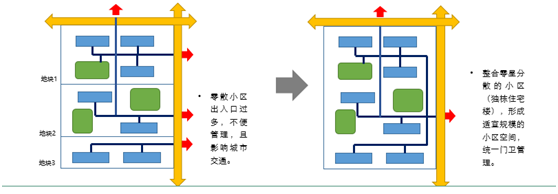

对于分散的、规模小的老旧小区,可以适当组合,统一引进物业管理,降低物管成本,也有利于通过空间整合推动老旧小区的成片改造(图2)。

图2 零散小区整合打包统一引进物业管理

对于支持老旧小区管理的物业管理企业,政府应给予一定扶持,将原来“政府兜底”的资金拨付给企业,通过让企业提供专业优质的服务,引导培养居民物业缴费习惯。同时街道社区、业委会做好监督工作,确保物业服务规范有序。

(2)引导小区成立业委会等自治组织,实现自我管理

街道、社区及其党委要发挥引领作用,引入物业企业的同时推动小区成立业委会。业委会需要发挥应有的作用,凝聚业主力量监督物业公司履行物业服务合同,形成议事和执行机构,制定小区居民行为守则。

社区党组织、社区居委会应加强对业主委员会的指导和监督,将小区业委会组建和换届工作纳入基层党建工作的重点内容,并逐步提高业委会中的党员比例。

建立长效机制,整合多元力量

(1) 发挥基层党建的引领作用

老旧小区后续运营应强化党建工作的带动效应,党员干部、老党员等应当发挥示范、动员、协调的作用,做好各项群众工作,加强与物业的联合,与物业以“一家人”的身份共同推动社区治理(图3)。

图3 南京姚坊门物业在疫情期间冲锋在前

(2) 提供多样化的信息沟通渠道

信息沟通渠道应充分考虑居民接受方式合理提供,让小区居民能够畅通获取相关信息,可采用宣传栏、议事会、意愿墙以及线上平台等方式,让社区居民能够方便有效地反馈小区管理意见,参与小区公共事务。同时加强业主、业主委员会和主管部门间的信息沟通和相互监督,提高业主参与度和管理透明度(图4)。

图4 南京栖霞区“掌上云社区”使用主体与八大功能

(3) 引入社区设计师制度

街道社区结合自身实际,聘请专业设计力量,为社区发展建设提供定期体检、咨询、设计服务,并对社区居民进行规划设计的实操培训,逐步提高居民参与、自我改造的能力(图5)。

社区也应积极发展志愿者队伍,开展各类志愿服务活动,带领居民积极参与小区的维护和管理。

图5 南京姚坊门省级宜居示范街区引入首批社区设计师

(4) 鼓励引入专业社区运营机构

结合小区的长远发展,有条件的小区可以引入专业社区运营机构。专业机构具有盘活资本、提供服务、减少社区基层压力等优势,以社区、居民的需求为导向,因地制宜地为社区提供养老、教育、环保、青少年发展、扶贫、助残等多样化服务。

(5) 建立改造资金共担机制

老旧小区改造及其后续运营应建立政府投入、居民付费与社会投资相结合的机制,即“基础类”改造项目以政府投入为主,“改善类”、“提升类“项目采用居民付费与社会投资相结合的融资模式,背后有单位的可引导单位补充出资参与改造。

支持和鼓励社会资本参与改造,引入具备投资、实施和运营能力的企业,探索授权企业改造运营小区低效闲置空间等投资回报方式,形成微利可持续的运营模式。探索利用增层、增建商业设施、扩建公共用房、闲置土地利用或房屋二次开发等途径融资,形成小区后续服务自我的“造血”能力。

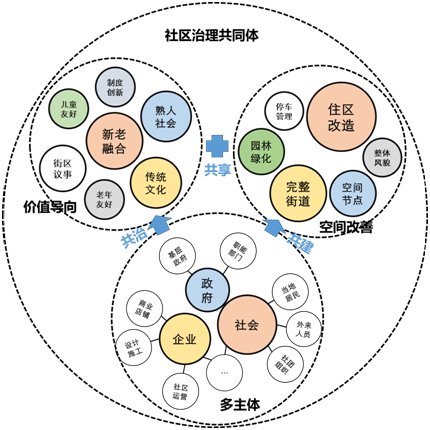

改造中应推动共同缔造,培育社区治理共同体

老旧小区改造既是民生工程,也是发展过程,不仅与居民的生活和业主的权益息息相关,还影响城市整体的发展质量,需要充分激发政府、居民以及市场、社会多元力量参与改造的主动性和积极性,探索和完善多元参与、共同缔造的机制是推动老旧小区改造、构建城市多元协同治理格局的重要基础。《指南》解析了各类参与主体的角色及参与途径(图6)。

图6 社区治理共同体示意图

(1) 居民

居民是社区的主人,是社区自治的核心力量。利用老旧小区改造的契机,可从居民最关心的身边事、微更新入手,如加装电梯、停车设施增补、楼道美化等,发动居民参与行动,让居民看到自己改造环境的力量,逐步激发居民的参与热情,提升居民的参与能力(图7)。

图7 昆山中华园省级宜居示范街区成立居民议事会并开展议事活动

(2) 政府

政府具有最广泛的资源,在老旧小区改造中需要发挥积极的引导作用,通过基层党建、社区共建活动等多元途径,提升老旧小区改造的社会关注度,激发社会各界的参与热情,如针对社区小微公共空间的赛事活动,有效促进多方共建共治共享。

同时,涉及老旧小区改造的政府职能部门需要加强对政策创新的研究,让老旧小区改造既合理又合法(图8)。

图8 昆山中华园省级宜居示范街区通过创新政策引入菜鸟驿站提供便民服务

(3) 设计师及专业运营机构

设计师是改造过程中的专业力量,要突破传统的自上而下的设计思路,放低身段,走到基层一线,与基层政府、居民等多方充分沟通,不仅要解决技术问题,还要承担利益协调、居民赋能等多重任务,需要提升与社会对话的能力(图9)。

社造机构是社区治理的新生力量,可以充分利用市场资源,盘活既有资源,链接政府、居民、市场、社会等多元主体,提供多种专业社区服务,包括策划活动、提供养老、教育、环保、青少年发展、扶贫、助残等多样化服务。

图9 设计师回访中与居民沟通交流

结语

老旧小区改造是推进城市更新和开发建设方式转型的重要手段,也是促进基层治理体系与治理能力建设的有利契机。因此,老旧小区改造既要升级“硬件”改善物质环境,也要再造“软件”建立长效管理。《指南》从促进老旧小区细水长流的运营角度出发,要求老旧小区改造应同步“规范物业管理”、“建立长效机制”,鼓励在老旧小区更新改造的过程中推动共同缔造,培育社区治理共同体。

老旧小区改造走过了大拆大建、环境美化、综合整治等阶段,未来将转向有机更新,从“短期工程”走向“长效治理”,着力提升社区治理能力、业主和居民的自我管理能力。我们需要更多的实践探索、理论总结和政策创新,让老旧小区保持“长新”。

文 | 阎欣

《江苏老旧小区改造(宜居住区创建)技术指南》课题组

项目分管:梅耀林

项目负责:王承华 李琳琳

项目组成员:汤蕾 王胜 蔡博 夏胜国 吴泽宇 吴迪 仓宁 李智伟 潘之潇 阎欣等

扫码关注

更多精彩

原文始发于微信公众号(江苏省城市规划设计研究院):巩固老旧小区改造的“最后一公里”——《江苏老旧小区改造(宜居住区创建)技术指南》系列解读④

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)