本文内容经授权转载自《建筑学报》2020年第9期,在此致谢!

“2019 年是拉斯金诞辰 200 周年,时至今日是否还有必要重读拉斯金?我们是否真的如《英国建筑历史》所言,依然身处在工业时代的文化危机中?按照以往注重从拉斯金全集中选择与建筑学直接相关的部分已经不足以回答以上问题,直接重读其更具主导性的如画理论是一道可靠的线索。重读将更好地帮助我们理解’他者’,并反观自身。我们所处的当代境遇,其激烈程度并不亚于彼时西方所经历的文化转换。通过拉斯金丰富的思想遗产,或许可以帮助我们获得一种’重新苏醒’的反省力量,提供重塑艺术与社会、建筑学的在场 (anwesen) 意识,以及在保护语境中尊重主体性等诸多紧迫问题的思想方法。”

为了有效的探索这一问题,文章首先梳理了18-19 世纪如画美学兴起的社会背景和文化语境,在此基础上对照解析拉斯金如画理论的独特之处,归纳拉斯金如画理论演变的思想轨迹及阶段性特征,思考拉斯金修正如画理论的出发点和根源,最后指出拉斯金的新如画理论作为崇高的次级分类,显示了古典化的美学分类对于大众精神走向所能起的最后效果。

“……拉斯金《建筑七灯》中的著名篇章“记忆之灯”成为19世纪起历史保护就’修复'(restoration) 与’反修复'(anti-restoration) 命题展开激烈论战的重要引据……拉斯金因何出现种种思想转变?如何辨识出’如画’最终成为拉斯金思想体系的内核,回归文本细读的方式庶能解开这一疑案。“

所有真正的思想都是活生生的,以能够滋养他者乃至推进改变来显示它们的生命力。

—约翰 · 拉斯金 (John Ruskin,1819-1900),1860 年

纵观约翰 · 拉斯金的文字生涯,他花去了 17 年时间整整 5 卷的《现代画家》(Modern Painters) 就如一株不断生长的植物,论证了艺术的 3 个标准在于真实、美、联系 (relation),是其最为重要的著作。在《现代画家》第 2 卷与第 3 卷的间隙,并非建筑师出身的拉斯金完成了关于建筑学的重要著作,1848 年《建筑七灯》(The Seven Lamps of Architecture) 问世,若干年后又完成了《威尼斯之石》(The Stones of Venice,1851-1853),它们包含具洞穿力的建筑理论、对低劣修复行为的抨击以及鼓励馆藏式保护。《建筑七灯》中的著名篇章“记忆之灯”(The Lamp of Memory) 成为19世纪起历史保护就“修复”(restoration) 与“反修复”(anti-restoration) 命题展开激烈论战的重要引据。

这些著作的问世奠定了拉斯金在艺术和建筑学领域的地位,而此时的拉斯金不过 30 多岁,更令人惊讶的是,其实他在 18 岁时就已出版另一部重要著作《建筑的诗意》(The Poetry of Architecture),提出风土建筑应当与一个民族的灵魂等量齐观。他的一生持续地以笔锋“介入”社会生活,孜孜不倦地引领大众精神的走向,正如彼得 · 基德森 (Peter Kidson) 等人所著的《英国建筑历史》(A History of English Architecture) 中直指人心的句子:“我们依然活在这个故事的续集里。”

2019 年是拉斯金诞辰 200 周年,时至今日是否还有必要重读拉斯金?我们是否真的如《英国建筑历史》所言,依然身处在工业时代的文化危机中?按照以往注重从拉斯金全集中选择与建筑学直接相关的部分已经不足以回答以上问题,直接重读其更具主导性的如画理论是一道可靠的线索。重读将更好地帮助我们理解“他者”,并反观自身。我们所处的当代境遇,其激烈程度并不亚于彼时西方所经历的文化转换。通过拉斯金丰富的思想遗产,或许可以帮助我们获得一种“重新苏醒”的反省力量,提供重塑艺术与社会、建筑学的在场 (anwesen) 意识,以及在保护语境中尊重主体性等诸多紧迫问题的思想方法。

带着以上问题,文章拟从 4 个方面展开对拉斯金如画理论的重读:

1) 如画兴起的整体背景和社会语境,及其固有局限 ;

2) 对照同期如画理论揭示拉斯金如画理论的独特价值 ;

3) 拉斯金对如画的演进及其特点,理论修正的内涵和原因 ;

“如画”(picturesque,the Picturesque)有时也称“如画美”。在18世纪以前, “picturesque”一词宽泛地指某种景色或人类活动适合入画。在意大利语里“pittoresco”指的是一种同雕版绘画相关的绘画技术,17世纪起与自然景观产生联系,意味着在绘画中模仿和描绘自然。法语的“pittoresque”则代表一种风景画技法。17世纪晚期到18世纪初期,在洛克 (John Locke) 感觉哲学的影响下,在视觉之外,比较和联想被加入到对自然之美的体验中,意大利语“pittoresco”或法语“pittoresque”的英语化术语“picturesque”在英国被赋予了新的意义。由风景画到景观创造,“picturesque”这个词开始转变为具有评论指向的术语,用来特指风景的美学特性,与后来英国绘画和园林的百年变革产生紧密联系,对景物进行“如画”式的欣赏逐渐成为新的文化风尚。

18世纪晚期的“picturesque”不仅指景色像画一样,区分“入画”和“如画”的关键也在于此,“入画”与“如画”不同,前者“入画”仅就景物本身是否适宜成为一幅画的构景要素来甄选,即这些要素在一起能够“像一幅画”(like a picture);后者“如 画”则是经历了精神文化上的历史性转换之后形成的特定趣味。换言之,并非所有“入画”者可成为“如画”者,甄选“如 画”者超越了视觉性的审美标准,隐含文化偏好:如画并非仅是视觉行为,还涉及心灵的综合、精神的运作,由眼睛开始的感觉必须引发想象,才能构成一项完整的如画欣赏过程。因此,“入画”并非是对 18 世纪晚期如画 (the Picturesque) 的合适界定,也不是对现代有时以英文小写的如画 (picturesque) 的合适界定。

威廉 · 吉尔平 (William Gilpin) 确立了画家对于粗糙之物 (roughness) 的偏好,尤维戴尔 · 普赖斯 (Uvedale Price) 则认为废墟引发的感受会使得崇高 (sublime)、美 (beautiful) 与宗教混淆,因此他另外寻找来自于自然的如画美,这些美存在于卑微的事物。被列为具有如画美的材料包括破屋、茅舍、磨坊、谷 仓、动荡的水面、老树、山羊 (毛发需蓬乱)、绵羊 (毛色需斑驳)、吉普赛人、乞丐……种种为人唾弃遗忘之物构成了一份悲惨列表,其视觉兴奋的根源来自于伯克 (Edmund Burke)1757 年发表的关于崇高和美的理论。如画将景物组合为一种去道德化的风景(paysage amoralisé),18 世纪晚期之前的趣味就这样完成了由希腊式神庙或帕拉第奥建筑转向废墟,又转向破旧老屋的变化,茅舍和荒村典型地反映了这种趣味,没有什么比被“忽略”更能吸引“他们”,“忽略”是废墟最好的化妆,逃离了“万能布朗”(Capability Brown) 的园林,废墟是忧郁最贴切的象征。总体而言,吉尔平、普赖斯等一众如画的引领者突出废墟,淡化总体和秩序,追求模糊的情感愉悦,反对智性的指导,崇拜浪漫的想象。此时,美的鉴赏家们并未意识到如画存在的道德问题及其局限。

▲如画旅行者尤里乌斯 · 凯撒 · 伊贝特森 (Julius Caesar Ibbstson) 于 1812 年描绘的博罗谷克拉格城堡 (Castle Crag, Borrowdale),包含农舍、牲口、农妇和儿童的如画景致

▲如画旅行者尤里乌斯 · 凯撒 · 伊贝特森 (Julius Caesar Ibbstson) 于 1812 年描绘的博罗谷克拉格城堡 (Castle Crag, Borrowdale),包含农舍、牲口、农妇和儿童的如画景致

如画的症结在于一开始就显示出很强的精英主义倾向 :吉尔平确立的术语“如画游”并非普通旅行,克劳德镜 (Claude Mirror) 这种专门用于把普通风景转换为如画美的工具是不可或缺的旅行装备。但是除此之外,如画要求观赏者具备较高的文学与艺术素养。比起“没有文化”的观景人和同样“没有文化”的画中人,富裕的游客正是以如画来划定其精英身份,作为“有趣味的人”(a man of taste) 拥有更多的美学特权。

▲《一位正在使用克劳德镜作画的艺术家》,托马斯 · 庚斯博罗 (Thomas Gainsborough)

一言以蔽之,如画是英国精英阶层在面临文化转换过程中的一种“创造”,草根阶层很难突破知识上的局限获得。此外,一个“被看”的“他者”如何不被工具化,成为一个也能参与“看”的行为主体?这恐怕是如画自萌芽时起就带有的“先天不足”。敏锐的拉斯金发现了这一矛盾并提出了强烈质疑,并修正和发展出了新如画。

受益于伯克、 华兹华斯 (William Wordsworth) 等前人,拉斯金建构其如画理论的时候,首先开始于对崇高与美的区分。

早期著作中,拉斯金强调艺术的社会性作用,为艺术的必然性“立法”。1843 年,《现代画家》第 1 卷里,针对伯克将崇高与美并列为两种不同的美学体验的观点,拉斯金提出崇高应当来自于描述情感体验的效果,作为一种美学体验的崇高不能从美的整体体验中被单独区分出来:

事实是,崇高并非是一个特定的术语,——而且也不是一个能够描绘某一思想所具效果的词语。任何能够使得精神提升的事物都具有崇高性,而精神的提升来自于对任何伟大之物的沉思……因此崇高并不能从美之中分离,也不能够从任何其他艺术的愉悦中区分出来,而只是一种特定的表达方式。

▲菲利普·詹姆斯 (Philip James de Loutherbourg) 的《雪崩》(An Avalanche,1803) 局部

18 世纪的崇高是作为美学的新观念被引进现代西方思想的。拉斯金在 1843 年的写作中显然想把崇高的感情体验与美的本质这两种美学体验形式加以结合,但是当时他还没有发展出一种综合的理论。1846 年, 在《现代画家》第 2 卷中,拉斯金反驳了1843 年时自己的意见,返回到伯克关于崇高的较早观念,承认了美与崇高是两个不同的美学愉悦的来源 :

我认为,许多事物具有至高无上的崇高,但并不是最高程度的美,反过来也是如此,也就是说,这两个概念是不同的,其中一个并不是另一个的某种状态。

18 世纪的理论家已经通过伯克的理论,普遍接受将崇高作为一种独立的美学概念。注重引领大众精神走向的拉斯金发现有必要通过一种新的方式来鼓励一种冷静的、有秩序的美学理论。经过十余年思考,他不再纠结于是否将崇高与美进行清晰的区别,转而竖立了一项更为重要的美学认知方式——如画与崇高的区分,并成为驱动他许多重要思考的内核,这一内核即为对如画传统、伯克理论在新的历史条件和社会目的下的精辟论述和创造性区分。

对过往如画的诸多定义和用法,拉斯金曾感到十分矛盾 :“或许没有别的词汇 (除了神学词汇) 像如画这个词语被这么频繁且反复地讨论着,却依然模糊不清”。实际上拉斯金对于如画的认识并不是“模糊不清的”,他最终在《建筑七灯》、《现代画家》第 4 卷,以及《威尼斯之石》里通过结合崇高的概念引出其独特的如画观点——“派生的崇高”(parasitical sublimity):“……所谓如画,就是‘派生的崇高’”“通过事物的偶然性、事物的无关紧要的特质所展现的崇高”。相对于美来说,如画超出其本意的程度与崇高相当,艺术作品越是与核心本质相去越远,越会呈现如画的风格。以下两点是把握“如画性”(picturesqueness)之所在 :首先,建立对于崇高这一概念的理解,纯粹的美是完全不会如画的,只有与崇高混合的时候才可能是如画的 ;第二,对应崇高,如画处于从属、派生的位置。无论在线条、阴影、色彩,还是表现方式的特性上,崇高者包含如画性 。这些视觉特征可以达到更强的效果及至于“在外观上类似或者提供联想时,会提醒我们想到那些真正具有崇高性的事物,比如岩石或者群山、阴云或巨浪”。“如画的本质性特征”在于“崇高并不来自于事物的本质,而是由某些它外部的东西引起 :就像一座农舍坚固的屋顶似乎有着山岩般的质地,但这并不属于农舍所具有的本质”。在《威尼斯之石》 里,拉斯金以农舍详述如画的特质:

当一处高地上的农舍屋顶由页岩碎块而不是整齐的石板铺成,这屋顶就变得如画了,因为不规则性 (irregularity) 和粗糙的岩石质地,以及它们灰暗阴沉的色泽,产生了一种蛮荒感,整体上就像山岩的某处峭壁。但是仅仅一座农舍的屋顶,并非是真正崇高的,因为这种崇高感来自于野蛮或者严酷,来自于任何山岩在这一覆盖物上赋予的效果,这种崇高,是派生的崇高。

农舍屋顶的例子揭示了如画是崇高的一种“削减”后的形式,究其本质,如画具有锐利的反差性和不对称性,缺少主导性的统一与广博性,因此也不会像真正的崇高那样引起强烈的情感反应。拉斯金在《现代画家》 第 4 卷里解释道:“仅仅是外部的愉悦感 (如画的对象)——使得它们在绘画中非常让人喜爱,或者,从文字意义上看,如画——是其色彩与形式的具体变化”,进而认为,正是这些让人愉悦的变化使得该风格与相应主题逐渐成为一种特定的选择。

如画将艺术家导向描绘诸如废墟或者粗陋的农舍,以获得粗糙的、令人愉悦的肌理,选择“伦勃朗,萨尔瓦多,或者卡拉瓦乔”式的强烈光影感,避免通过澄明的光亮所传达的效果,消解关于永恒与意志的美。追求如画者并非将光影用作描绘那个对象的手段,光影本身就是他们描绘的对象。换言之,如画是一种并不真正具有创造性的艺术方式,描绘的是人类与大自然自身的创造物——线条和光影,目的是展现绘画技巧,而并非发展艺术家自身的创造力以达到更深远的终点。

▲拉斯金描绘废墟的绘画作品《凯尼尔沃斯》(Kenilworth)

▲塞缪尔 · 普劳特 (Samuel Prout) 描绘粗糙肌理的绘画作品《拉蒂斯博纳》(Ratisbonne)

如画与崇高的区分在 1856 年的《现代画家》第 4 卷中得到了系统的总结,但是拉斯金的思想是纵横交错的有机体,并不按照时间线性发展,对新如画的思考可能早于《现代画家》第 4 卷的发表年份。作为拉斯金最为重要的观点之一,新如画的提出基于对“旧如画”(lesser picturesque,狭隘的如画 ) 的批判,并引发历史保护价值认知中的审美-伦理悖论。

3.3.1 旧如画使艺术家满足于纯粹的视觉愉悦,阻碍了创造的能力

拉斯金认为如画使艺术品格降低,“现代对于如画的感受,至今为止,还在于对于废墟产生的愉悦,这恐怕是最为令人怀疑的以及最需要质疑的一个地方了,无论是对于我们的趣味还是艺术来说”。如画的较低形式描绘诸如破裂的岩石、茅舍的屋顶、坍塌的磨坊、体弱的人物等,自然而然地以废墟的丰富肌理为核心,鼓励艺术家仅出于一种视觉上的趣味观察事物,忽视了人在这一场景中的重要性,也忽视了自身的创造能力,与美的更高形式无缘。“在某种意义上,这种低级的如画的理想典范其实是一种冷酷无情”。

3.3.2 如画包含道德困境,引出现代社会的审美 -伦理矛盾

1850 年间,拉斯金越来越感觉到如画欣赏中的社会性问题,多次作出评论。在他写于 1854 年的日记中,如此评论亚眠的一处景物:

细心的读者可以观察到拉斯金这个人的“问题”,或者说他的伟大之处, 就是“无法停止情感”,如画要求他止步于做一个仅会“看”的生物享受美学快感,但他却不能避免思考如画场景中的人正在经历的生活。1860 年在《现代画家》最末卷的写作里,为了回应“一位热情的、有益的、能干的苏格兰牧师”形容“一处高地上的景色显示了上帝之善举”,拉斯金使用电影场景般的情感化描述,建议牧师注意如画的道德困境:

这是一处柔软草皮铺就的小峡谷,被岩石和成片的蕨类植物包围。一条棕色的清澈小溪流淌其中,荡起涟漪,流经一处琥珀色岩池,在灌木后消失。秋天的太阳很低,但很明亮,照在深红的浆果和金黄的桦木叶上,叶子被风吹得到处都是,落在深紫色的岩石缝隙里。在岩石边的灌木丛里有一副母牛的残骸,刚刚被水淹没,白色的肋骨凸出于乌黑撕裂的牛皮之外,微风中碎毛还在溪水冲来的枝条上打转。小溪在低处流向一处三块岩石空井般的缝隙中,扬起雪一样的雾气。在小池的周围,水流变缓,如同黑色的油 ;一只小小的蝴蝶栖息其上,翅膀却被旋涡黏住,肢脚在笨拙地颤动 ;一条鱼跳起来,蝴蝶消失了。小溪流经低处,只能看见一座小山,四五间用潮湿的绿茅草做屋顶的农舍位于沼泽地的另一端,还有被牛羊践踏着的处于绝望中的深渊……在小溪打弯处,我看到一位垂钓者,一条狗,以及一个男孩——毫无疑问这是一个如画的、美丽的组合——如果他们没有一整天都在挨饿的话。我认识他们,我也认识这条狗的肋骨,就像那具母牛骨架,骨头差不多都凸出来——男孩瘦弱的肩膀从格子尼夹克下凸出来,他们可真瘦削。

在拉斯金创造的场景中,从视觉中心点开始,拉斯金带着读者以“叙述性的眼睛”扫描那些可以被辨认出来的如画元素。在叙述性的现实中“这是一处小峡谷”,出现峡谷的外形,提到岩石以及蕨类植物,描绘主要的肌理和色彩,就那些标准的如画主题引向小溪,读者的注意力于是转移到光线所至之处,到此为止我们收获了一个视觉上的呈现,跟《现代画家》第 1 卷里的许多美丽场景类似。但是,建立了这一高地峡谷的大致轮廓之后,视线开始被引得更近,进一步的清晰观察打破了最初安静与可爱的印象,我们由金黄色泽的桦木叶子转移到了一具死去的母牛骨架上,靠得更近后可以看到令人恐惧的细节:突出的白色肋骨,乌黑的、被撕裂的牛皮,微风中飘荡的碎毛。在这个场景上短暂停留之后,拉斯金继续使用宛如电影般的特写 :靠近小溪观察到一只小蝴蝶,翅膀被旋涡黏住,触脚在笨拙的颤动,一条鱼跳起来,蝴蝶消失了——寓意自然之美总是不能抵挡掠夺者。视线第三次转移,我们发现了农舍以及溪流边“如画的美丽组合”在 “镜头”中出现时,“旁白”声响起,对如画的批判也就呼之欲出 :如画对于艺术,对于人都有不够认真的态度,代表一种不完整、非道德的愉悦,因为这些给人带来愉悦的对象本质上在经历着痛苦。某些学者论断拉斯金对于如画的贡献在于指出了“华兹华斯看待自然的方式中的不足之处”,就此观之,是一种避重就轻的评论,拉斯金的贡献在于明确指出了我们不能将视觉与情感分离,不能将美学的愉悦与人类的其他需要分离。

尽管拉斯金对旧如画持有一种批判性的态度,但是并未彻底谴责和否定,在《现代画家》的第 4 卷中,拉斯金解释道尽管“搜寻如画者”对于另一个地方的人来说可能像是缺乏良心的怪物,但是实际上他们一般都是“好心肠的,没有恶意的,只是思维不够宽广;有点自私,而且对于他人缺乏细微的同情心;但同时具有强烈的艺术直觉,以及对于丰富多样形式、光线、阴影的欣赏力,贯彻终生的对于精神愉悦的追求,相比而言,有多少人一生仅仅追求的是荣誉、金 钱,以及纯然的快感”。如画来自于一种必要的、健康的、人类对于美的需要,源自于对工业时代文化现状的不满,以及对于田园生活的简单纯粹的向往。正如拉斯金在《威尼斯之石》中所指出的:如画是在现代城市景观包围下的现代人渴望自然状态的病症,当被灰色的千篇一律的都市场景包围,人类在渴望着些什么?任何东西,只要能愉悦精神的。

拉斯金旋即提出新如画,呼吁不再停留于肌理和消耗情感:反对“表面的如画”(surface-picturesque),欣赏“高贵的如画”(noble picturesque),提倡透纳式如画(Turnerian picturesque),这种新型的美产生于“对悲伤和年岁的表达,这两者都是崇高的”。换言之,因为“艺术更高级别的境况……取决于同情心的广阔程度”,绝不刻意忽略被描绘场景的意义,而是持续地专注于此:

忍耐,贫困,衰败,心灵毫无掩饰之下高贵的忍受力。不仅是毫无掩饰的,也是毫无知觉的。如果说有一种可见的哀思存留于建筑之中,就像在一座修道院的废墟里,它将成为或者说宣示着要成为美;但实际上如画存在于那些对自身所遭受的一切还毫不知晓的对象里。

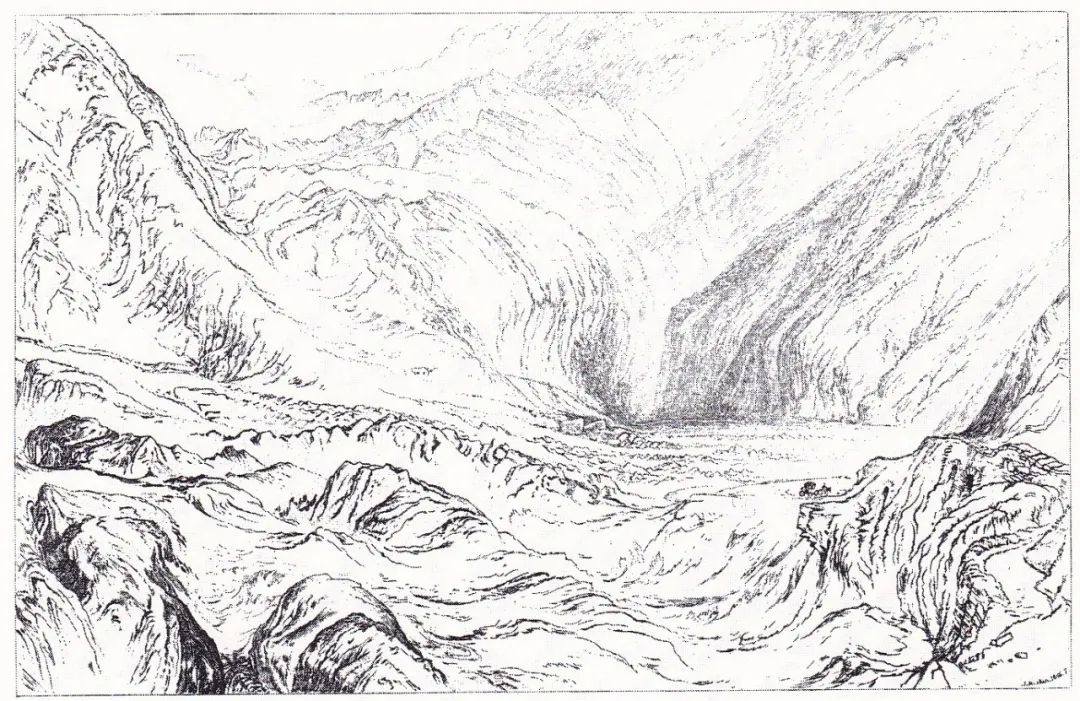

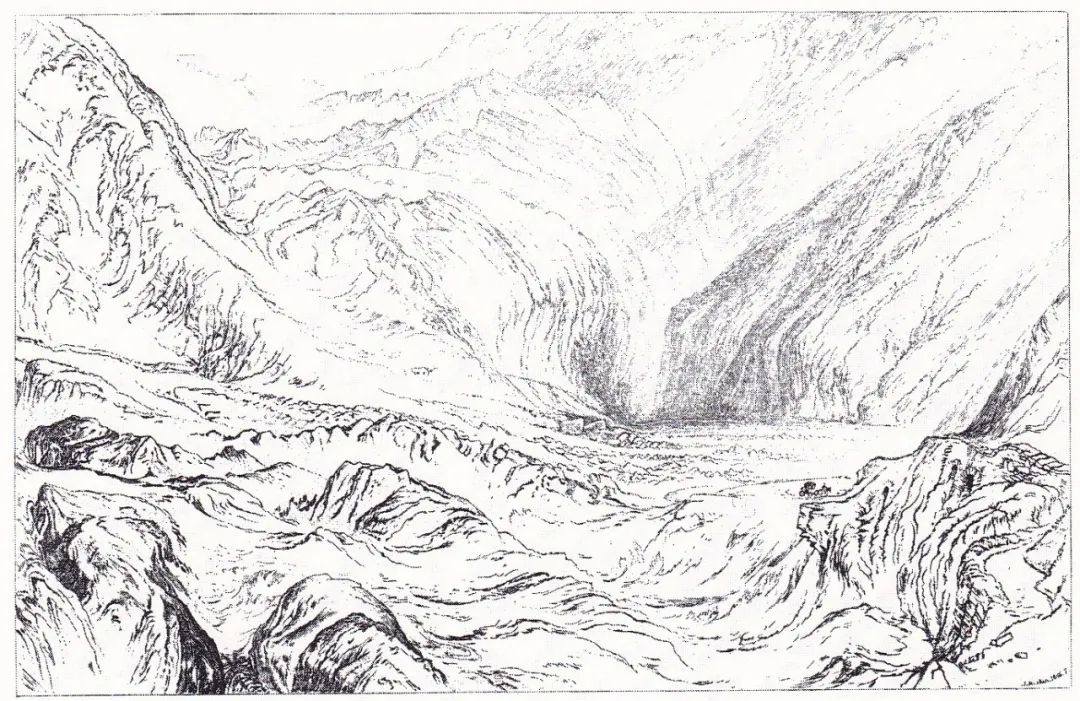

▲拉斯金在《现代画家》中对法伊多山口 (Faido Pass) 的速写 ( 上 ),示范使用透纳的新如画视角重绘此速写 ( 下 )

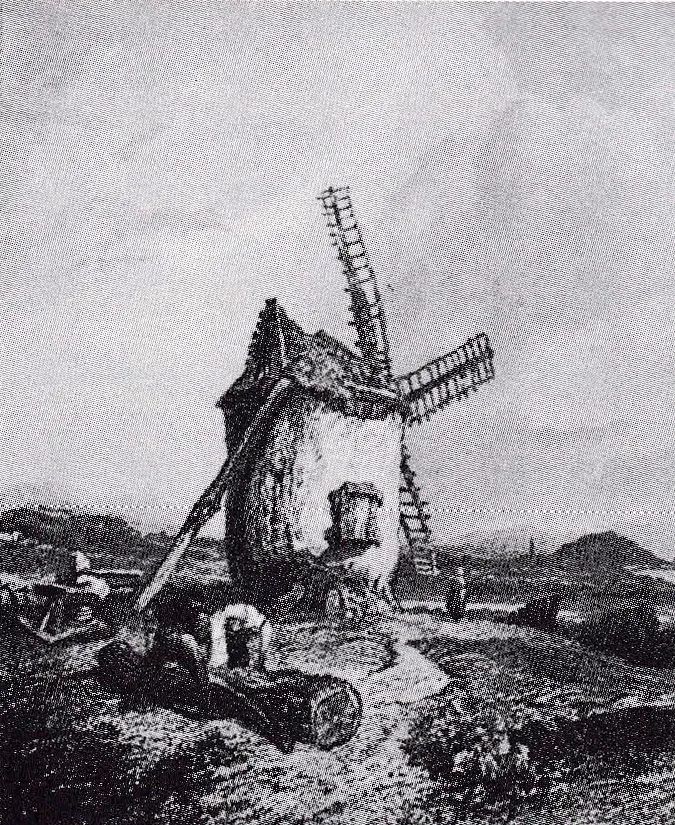

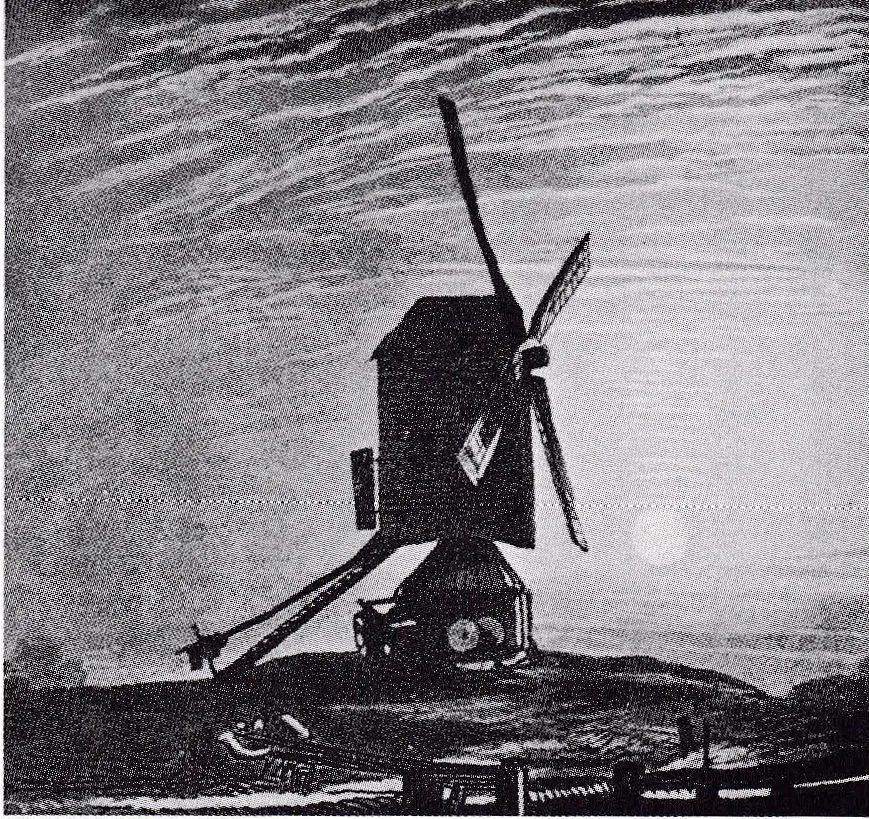

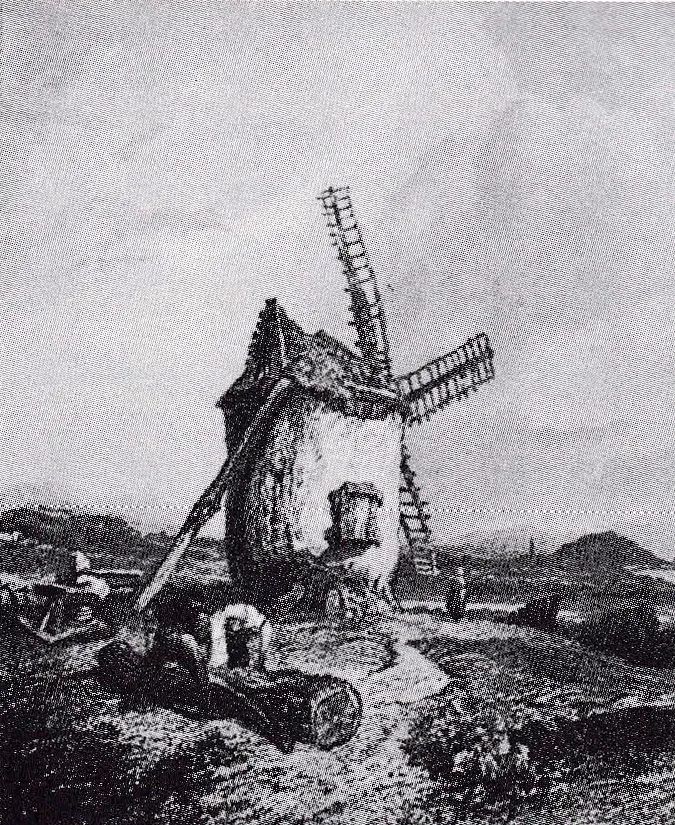

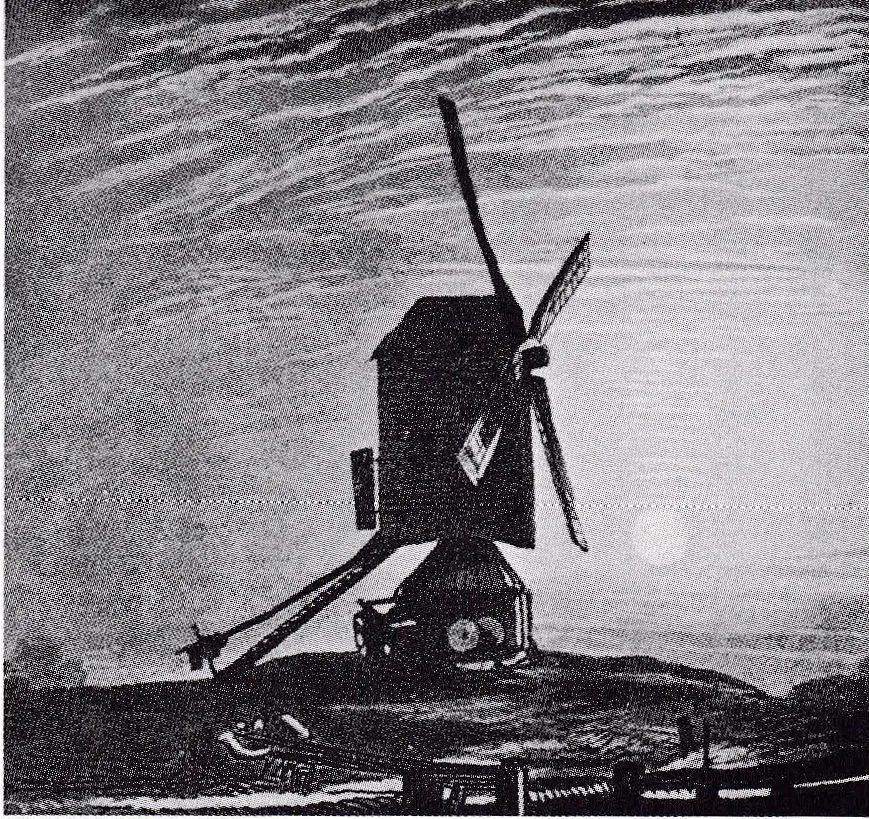

▲拉斯金在《现代画家》中将斯坦福尔德所绘风车 ( 上 ) 和透纳所绘风车 ( 下 ) 进行比较,认为后者对景物中的农民灌注了人文关怀

至此,我们跟随拉斯金探究了“如画”思潮的运动,整体而言,英国本土景色在诗人、画家和旅行者心中的价值逐渐抬升,但不能忽略的是,这一文化观念是在不列颠形形色色的民族诉求抬升时发生的。“如画”的复杂演进最终带来了新的审美对象,过往不被人注意的茅舍摇摇欲坠的结构、废墟的粗粝质感被看作“美丽之物”。拉斯金的新如画理论为崇高的次一级分类,显示了古典化的美学分类对于大众精神走向所能达到的最后效果。在此,综合拉斯金对如画的批判和发展,其现代启示也就初现端倪。总体而言,如画因为拉斯金的“介入”,发展成为一个出色的、具有自我修正能力的美学体系,与社会整体性的精神变革产生新的联系。更进一步的,如画理论作为带有反思性能量的话语,依然可以为今天的历史保护诸如以如画乡村为命题下的审慎介入和探索提供了多个范畴的思考关联性 :

1) 审美范畴 :如画揭示了人们对形式、色彩和装饰性本身感到愉悦。

2) 怀旧范畴 :如画对立于工业化进程,持续地呈现为一种加重的怀旧情绪,人们欣赏沉溺于文学意象、忧郁引起的愉悦或崇高情绪。

3) 道德范畴 :如画的接续者发展出了与历史感及主体性相连,与文化内省及自我批判性相关的现代观念。

但是,从当时的社会角度看,以“如画”去“看”意味着巨大的文化排他性,能够感受到如画美愉悦的人主要还是那些既有闲暇和财力又有鉴赏力的精英,他们对自然风景和荒村住民的美学关注来自于一种对于“他者”的兴趣,无法避免地伴有一种相应的道德距离。在拉斯金身上,我们可以看到这种美学趣味似乎已经终结于维多利亚早期的自由人文主义和福音教派的社会良心所感受到的压力之中。对败落风景进行纯粹的审美与人道主义的同情之间,两者注定无法调和。

尽管如此,文章考察拉斯金对如画的演进,并非是为了认识如画曾作为英国社会阶层永久分化的作用而存在,而是试图进一步思考为何尽管拉斯金提出了“新的如画美”,但“旧的如画美”阶段从未真正结束,并且持续在历史保护的价值认知以及存续方式上显现,无论是在建筑设计、人类学研究,还是保护实践中,如画式的美学癖好无处不在。今天,正如我们在西方许多城市、乡村 (也包含我们自己) 中所看到的一切,与如画时期的绘画、明信片、旅行日记所宣传的理想化风景非常相似,这种现象或许提示着,一直以来,因为历史性的审美心理、文化观念的惯性作用,以及如画这一审美偏好天然带有的去道德性,使得现实与理想混淆的距离并不遥远。历史保护中有关审美 -伦理这一项二律背反式的困境也将依然存在,而笔者想提请读者注意的是,其深刻的反省之一最初开始于拉斯金对如画的观察,这也是为何拉斯金的著作依然在今天值得我们重读的原因。

1845 年 2 月 11 日, 狄更斯 (Charles John Huffam Dickens) 参观了那不勒斯的贫民窟之后,说:“如果如画美的传统理念都是与这样的苦难和退化有关,随着时代的进步,恐怕我们得确定一种新的如画美”。在《教堂钟声》(The Chimes) 中他进一步批判“如画”,借多赛特郡 (Dorset) 劳工威尔 · 冯 (Will Fern) 之口对富有的贵族说:

上流社会的人啊,我在这个地方生活了很多年。看到那边矮墙边的小房子了吧?我看到贵妇人们画它有上百次了。我听说它在画里很漂亮,但画中没有风吹雨打,也许它更适合出现在画里,却并不适合居住。

除了狄更斯,对“反转”如画倾向的声援并不是单个现象,19 世纪还有更多关注“普通人的生活”的现实主义态度出现。雨果 (Victor Hugo) 的《巴黎圣母院》(NotreDame de Paris) 揭示巴黎普通流浪者的生活,左拉 (Emile Zola) 的《土地》(Terre) 和《萌芽》 (Germinal ) 描绘民居并对居于其中之人寄以同情,雷蒙特 (Wladislaw Reymont) 在《农民》 (Chlopi) 和《福地》(Ziemia Obiecana) 中刻画波兰乡村的生活习俗和自然环境……换言之,拉斯金也并不是唯一注意到如画暗示着普遍道德对抗的写作者。但是作为占据着联结艺术、建筑与社会关键性位置的人,他的身后是精神危机中的人类社会依靠反省的力量继续行进的群像。

拉斯金已经离开我们,走入历史的暗夜,但今日的“拉斯金们”依旧在前行。(正文完)

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

官方网站(近期上线):www.jianzhuyichan.tongji.edu.cn

投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):潘玥 | 回响的世纪风铃:约翰 · 拉斯金对如画的升华及其现代意义

▲如画旅行者尤里乌斯 · 凯撒 · 伊贝特森 (Julius Caesar Ibbstson) 于 1812 年描绘的博罗谷克拉格城堡 (Castle Crag, Borrowdale),包含农舍、牲口、农妇和儿童的如画景致

▲如画旅行者尤里乌斯 · 凯撒 · 伊贝特森 (Julius Caesar Ibbstson) 于 1812 年描绘的博罗谷克拉格城堡 (Castle Crag, Borrowdale),包含农舍、牲口、农妇和儿童的如画景致

规划问道

规划问道