作为我国首部流域法,肇始于江苏的《长江保护法》的出台对保障流域生态安全、促进资源保护和利用,引领中华民族永续发展等方面具有划时代的意义,对相关地区未来国土空间保护、修复和利用具有决定性的指导和约束。

一、涉及长江流域的规划体系对江苏国土空间优化的影响

(一)《长江保护法》确立的规划体系和核心传导内容

《长江保护法》(以下简称“法律”或“该法”)对流域国土空间刚性管控的法定效力尤为突出。法律第二条即开宗明义,“在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动,应当遵守本法”,长江流域的概念包括长江沿线11个省市全域和8个省的部分县级行政单元,江苏全域都应当遵从该法。因为有《长江保护法》的规定,正在编制的长江经济带国土空间规划法律依据较强。

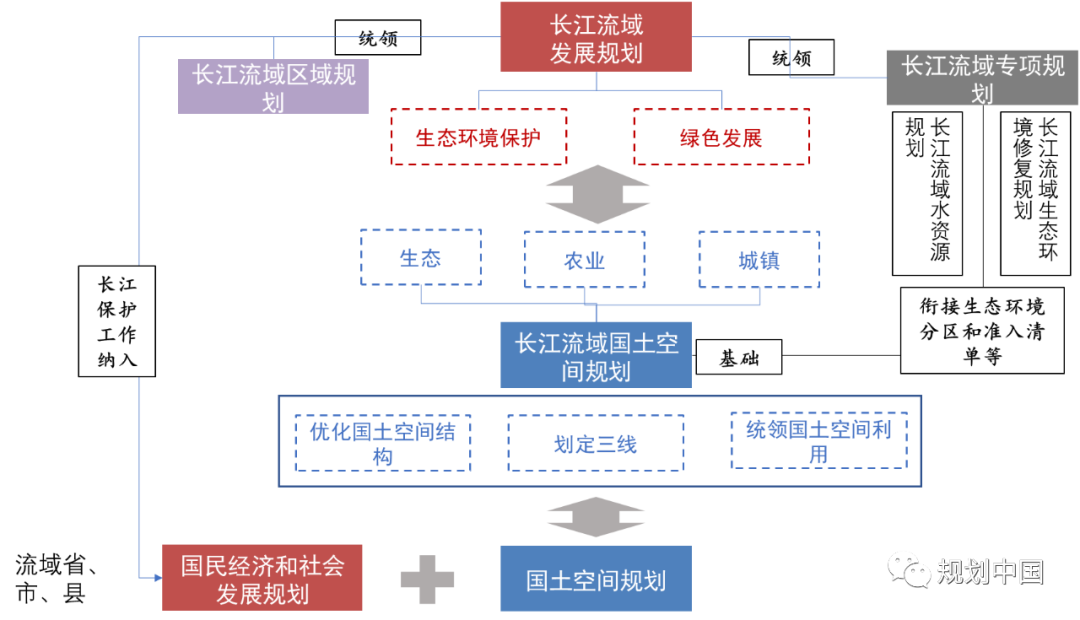

法律第十七条提到“国家建立以国家发展规划为统领,以空间规划为基础,以专项规划、区域规划为支撑的长江流域规划体系”,规划体系与中央44号文精神一致。笔者根据法律构建了长江流域规划体系(图1),发现长江流域发展规划和国土空间规划从生态环境保护和绿色发展两方面进行对接;而作为规划体系的基础,长江流域国土空间规划与专项规划之间也预留了专业内容的衔接接口,比如长江流域水资源规划和生态环境修复规划主要衔接生态环境分区和准入清单等内容。长江流域国土空间规划,则主要聚焦于优化国土空间结构、划定三线、统筹国土空间利用等核心内容,这也是流域沿线省、市、县国空的重点,需要有效传导。此外,第二十一条提到:“国务院自然资源主管部门负责统筹长江流域新增建设用地总量控制和计划安排”。也就是说新增用地指标,不仅在流域各行政区要做好平衡,整个流域都是一盘棋的概念,同时应注意是新增建设用地指标流域统筹,而不是城镇建设用地,所以沿线地区更要做存量、流量文章了。

图1 长江流域规划体系(笔者自绘)

(二)与长江流域相关的重要规划对江苏国土空间规划的要求

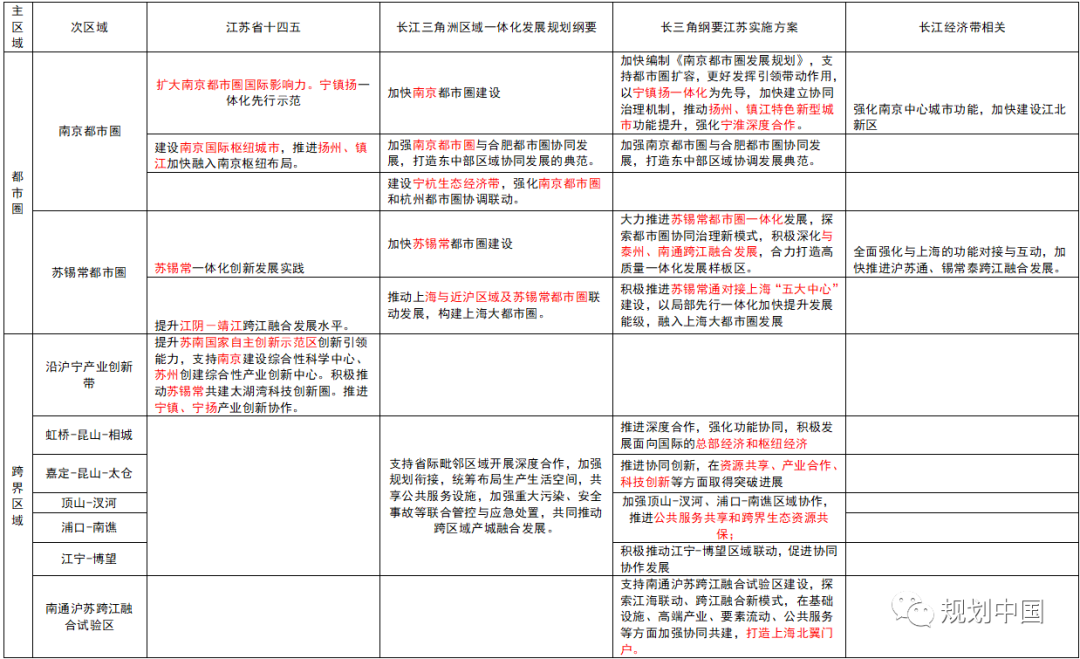

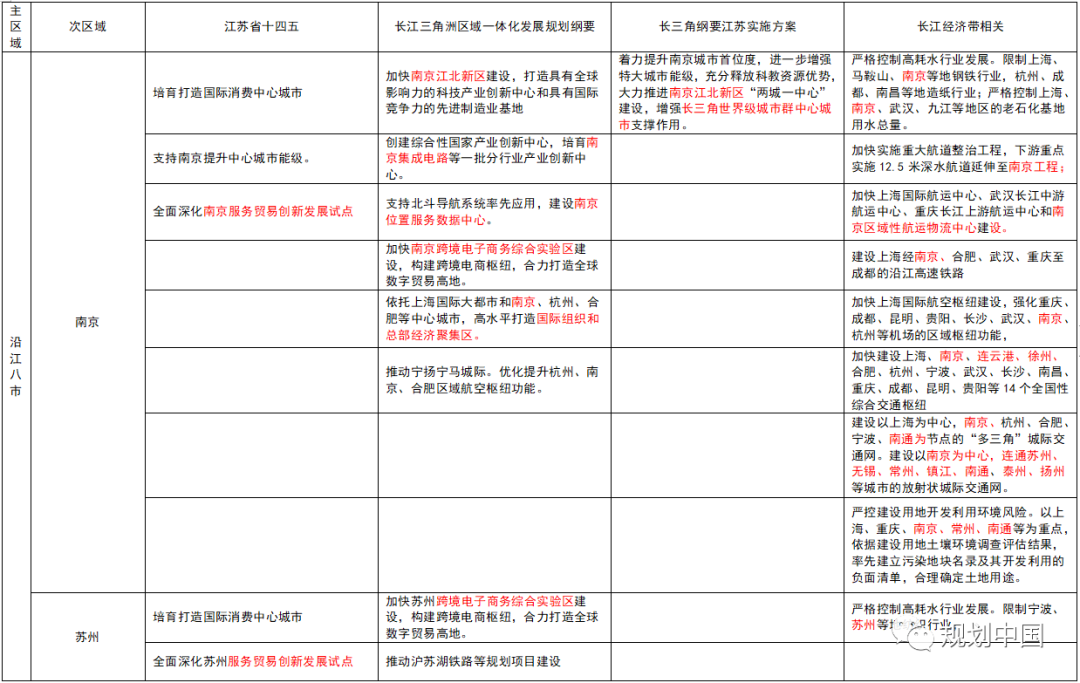

在具体空间优化方面,《长江保护法》、长江经济带系列规划、长三角一体化系列规划、江苏“十四五”规划等均对江苏沿江空间提出了优化利用和功能管控的要求。

《长江保护法》对开发建设进行了严控。法律严格控制岸线开发建设,促进岸线合理高效利用,对长江沿线一公里、三公里的产业类型进行了严格监管。第二十六条提出,“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库”。

与长江经济带相关的一系列文件和规划在流域空间保护的前提下,从发展角度则聚焦以下几个方面:第一是沿江的综合交通运输体系构建,包括高铁、公路、航道物流和机场群,更加强调南京作为长江流域交通枢纽的地位,同时也强化了南通重要交通节点的作用。如规划提出“建设以上海为中心,南京、杭州、合肥、宁波、南通为节点的‘多三角’城际交通网”等;第二,严格控制高耗水、污染型产业发展,建立土地开发利用负面清单,促进沿江高载能产业相沿海地区转移;第三,强化通州湾作为江海联动重点区域的重要性。

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和江苏实施方案则更多的偏向发展导向,特别是如何利用省内优势战略空间,分层次参与长三角一体化建设,促进区域协调发展。首先是对南京都市圈的强调,并认为应优先通过圈内宁镇扬的一体化发展来扩大南京都市圈国际影响力。对于苏锡常都市圈,则更多的提对接上海。其次对于环沪跨界地区的强调。聚焦于推进深度合作,强化功能协同,积极发展面向国际的总部经济和枢纽经济推进协同创新等方面,典型的如虹桥-昆山-相城、嘉定-昆山-太仓等地区。第三是对于跨江融合发展的强调,给予南通沪苏跨江融合试验区的重要定位。

江苏“十四五”规划在发展空间上,继续突出都市圈和同城化、一体化地区的战略意义。如“建设南京国际枢纽城市,推进扬州、镇江加快融入南京枢纽布局”,支持“苏锡常一体化创新发展实践”等表述,但对于徐州都市圈则相对弱化。并重点突出了南通的地位,提出“支持南通建设长三角北翼区域中心城市”。在创新空间上,进一步深化沿沪宁产业创新带的相关节点。如提升苏南国家自主创新示范区创新引领能力,支持南京建设综合性科学中心、苏州创建综合性产业创新中心,积极推动苏锡常共建太湖湾科技创新圈,推进宁镇、宁扬产业创新协作等。在绿色空间上,强调沿太湖世界级生态湖区和沿运河地区打造江苏美丽中轴的国土空间。在文化空间上,则提出将扬州、淮安、苏州、徐州等地建设成为运河文化保护传承利用重要节点城市。

(三)相关法律和规划对江苏国土空间优化的影响

正在编制的《江苏省国土空间规划》构建了“两心、三圈、四带”的国土空间格局。其中:“两心”即洪泽湖及周边水网生态绿心和太湖及以西丘陵生态绿心;“三圈”仍保留南京、苏锡常、徐州三大都市圈传统提法;“四带”为沿江创新转型发展带、沿海陆海统筹发展带、大运河文化融合发展带、东陇海陆桥联动发展带。省域国土空间格局体现了对长江流域相关规划政策一定程度的遵从,如两大生态绿心完全是省级发展规划思路的深化,但从流域保护和利用的角度,未来省域空间仍然存在以下的优化趋势:

第一,都市圈分类型分阶段的发展趋势。尽管省内三大都市圈提法时来已久,但都市圈之间、都市圈内部的发展阶段、模式有所区别。南京都市圈仍然是最为稳定、成熟的都市圈,未来应围绕提升首位度,依托科教、重大公服设施配置进行协调发展。苏锡常都市圈正式纳入上海大都市圈组成部分,其中常州部分地区还属于南京都市圈范畴。徐州都市圈处于四省交界处,相关规划对其提及不多。此外,应更聚焦于都市圈内部同城化和一体化地区(以县市区为单元)。比如环沪地区和宁镇扬地区。

第二,注重增量空间的投放与国家战略的匹配。比如南通作为万亿GDP俱乐部新晋成员,本轮国土空间规划因在建设用地增量等方面给予一定程度的倾斜。

第三,对未来城乡发展新模式的关注。相关规划均提出探索新型城市、未来城市、城乡融合示范区等新城镇结构。特别对于生态环境优良、公共服务配套优质的地区,以创新经济为引领,探索未来城乡发展模式潜力巨大。如宁镇扬接合片区等。

第四,对流域收缩空间的区别对待。一类属于沿江工业先发地区,应严格按照长江大保护要求,对相关效益低、污染大、岸线占用多的企业限期腾退,如张家港、镇江等地的堆场和粗加工市场,鼓励岸线打开,向生态、生活岸线转变。另一类为传统后发地区,如里下河湿地和大运河沿线苏中、苏北地区,应借势大运河、淮河生态经济带等国省战略,探索绿色发展新路径。

二、摸清本底,加强长江自然资源保护与利用

为促进流域资源保护和利用,江苏应遵守法律第三章节对于水资源、自然保护地体系、公益林、湿地草地、水生生物等资源要素的规定。

水资源保护和利用是长江流域规划的核心,强调取水总量和用水效率双控。总量方面,遵循生活优先,保障生态,统筹工农业原则确定总量,根据各河段水量分配指标确定各断面流量、水位控制目标;根据枯水期水量需求和河口咸淡平衡要求,确定河湖基本生态流量;谨慎制定跨流域调水方案,以保障调出区域及下游安全为前提。效率方面,水行政主管部门制定用水效率指标,特别是工业、农业、高耗水行业和重点单位。在此基础上根据水量调度要求和生物生活规律科学布局电站、航运枢纽等设施。另外加强水源涵养,严格饮用水源管理,编制饮用水源地名录;县级人民政府负责地下水污染防治,负责填埋场、加油站、矿山、尾狂、危废处置场、化工园区和项目等区域的地下水污染防控。

自然保护地方面由国家统筹,省级实施,以保护生态系统完整性、生态敏感区、珍稀动植物分布和栖息地、自然遗产等的目的,构建自然保护地体系;林地草地湿地资源保护方面由县级人民政府林草部门负责,公益林分国省两级,在重要生态区和脆弱区优先布局,制定湿地名录;水生生物资源方面由农业农村部门和省级人民政府对生物多样性进行评估(指数评价),制定珍贵、濒危物种保护计划,禁止在开放水域养殖、投放外来物种,对喜旱莲子草、水葫芦等在江苏分布较多的外来入侵植物进行控制;沙资源方面,通过规定采沙区域、采沙时间、采沙总量和采沙船舶密度等指标进行管控;航道资源方面通过划定禁航、限航区以及航道整治区进行管控。

三、实施生态保护与修复,保持长江生态原真性与完整性

五年来江苏省省级财政用于相关长江生态修复、污染治理等资金1300多亿元,沿江生态环境质量达到五年来最好水平,但江苏沿江区域仍面临着围垦利用、“重化围江”、自然湿地大量萎缩、自然岸线比例过低、水文连通性下降、过度捕捞等生态环境问题,野生动植物生物多样性和重要种质资源已经受到严重影响。根据法律,江苏应遵循“自然恢复为主,自然恢复与人工修复相结合”的基本原则,按照“山水林田湖草生命共同体”理念实施自然生态各要素统筹治理,制定生态环境修复规划和具体工程。

在严格捕捞管理方面,江苏一方面要打赢“十年禁渔”的持久战,在重点水域加快建立禁捕补偿制度,加强鱼类种质资源尤其是江豚等旗舰物种的生物多样性保护。另一方面,江苏自古就是鱼米之乡,并有饭稻羹鱼的文化传统。在不破坏生态环境的前提下,非重点水域可以建立健全河流湖泊休养生息制度,实行合理期限内禁捕的禁渔期制度。在水系保护与修复方面,江苏具备江、河、湖、海的丰富资源,要打造“水韵江苏”的品牌,首先需进行水系联通,形成活水;还要坚持陆海统筹修复,国务院水行政主管部门及河口地区人民政府负责水文、沙情、盐度、潮滩、生物种群的综合监测,制定相应的修复方案;对太湖富营养化进行重点生态修复,控制氮磷浓度;各类岸线保护修复需要国家和省确定指标和规范,县级具体落实,保障自然岸线比例。

在林、草、湿生态修复方面,县级人民政府林草部门负责组织实施修复计划,加大退化天然林和湿地的修复力度。在生物多样性保护修复方面,国务院林草和农业农村部门负责濒危物种栖息地、破碎生态系统、水生生物栖息地、过鱼设施通道等的修复。在水土流失治理方面,县级人民政府负责,生态红线内退耕还林还草还湿,自然保护地核心区永久基本农田退出,禁止在水土流失区进行造成水土流失的活动,确需进行需科学论证。

关于原真性与完整性问题,习近平总书记在南京市全面推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话中提出“要保持长江生态原真性与完整性”。然而,何为“原真性、完整性”,尚无定论。笔者认为,生态“原真性”是使得生态系统回到有能力进行自我更新和自组织状态的“自然原真性”,或是力求让生态系统呈现作为参考系统的、被认为是未经人类干扰的历史某个时期的“历史原真性”。生态“完整性”是生态系统支持和维持一个生物群落的能力。以张家港岸线为例,得益于沿江区位优势,张家港过去大力发展临港产业,自然湿地被开垦和过度利用对生态环境造成了严重威胁,在沿江“共抓大保护、不搞大开发”的背景下,张家港不断做优沿江生态环境,淘汰低效落后产能,把一些散乱、低效生产岸线用作生态岸线,进行生态修复,恢复长江生态系统功能。然而如何才能恢复长江岸线生态的原真性和完整性呢?我们认为,将其恢复为历史某个未受干扰的自然湿地状态或许较为困难,但长江生态的原真性在当下可以着眼于保护一个健康的生态系统,恢复生态系统的自组织能力,完整性应关注生态系统的组成、结构、功能和生态过程要素,对完整性的评估不应仅仅聚焦于单一物种或参数,而是关注生态过程和结构。

目前在编的《江苏省国土空间生态保护与修复规划(2020-2035年)》是全省国土空间生态保护与修复任务的总纲和空间指引,也是市县级国土空间生态保护与修复规划编制、科学开展生态保护与修复工作的依据。需遵循生态系统“整体保护、系统修复和综合治理”的基本原则,根据地形地貌分布特征,统筹山、水、林、田、湖、海、城市等生态修复形成国土空间保护修复格局。明确省域国土空间生态保护修复重点任务和重点工程,衔接区域发展战略,落实国家、省级国土空间规划以及国家重大生态保护与修复规划明确的生态修复任务,也需要重点关注沿江区域生态保护和修复,将长江保护法中的要求纳入规划,衔接长江流域生态环境修复规划。同时可以探索在江苏省实施生态修复中如何实现生态系统的原真性和完整性;维护生态安全格局构建的生态廊道建议明确建设许可,避免在廊道划定后出现无约束的土地利用和建设行为。

为优化国土空间格局,结合《关于深入推进美丽江苏建设的意见》的要求,统筹山水林田湖草系统治理和空间协同保护,推进长江、淮河—洪泽湖、京杭大运河、黄河故道等生态廊道和江淮生态大走廊建设,形成森林、湖泊、湿地等多种形态有机融合的自然保护地体系。系统构建全省特色空间体系,坚持沿江沿河沿湖沿海“四沿”联动,着力优化完善区域空间治理,形成各具特色、各展所长、各现其美的美丽江苏区域空间格局。

四、以城市更新为抓手,推进水系统综合治理与水文化打造

法律第四章从水环境质量标准、污染物排放标准、总磷污染控制、城乡污水收集处理设施、农业面源污染、固体废物、地下水污染源、危险货物运输等方面对长江流域水污染防治做了规定。江苏应遵守本法,全面推进水污染防治,可以因地制宜结合地方污染情况考虑制定严于流域的标准和规定。

第四条、第六条、第九条、第十条、第十三条等多处都则提及了长江流域生态环境保护和修复的流域协作、联动与系统性保护。早在2004年,江苏省就制定了全国首部长江水污染防治地方性法规《江苏省长江水污染防治条例》,确立了上下游水质交接责任制和补偿制度等保护长江的重要制度。2018年省人大修订通过的《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省太湖水污染防治条例》也明确了实行上下游水体断面水质交接责任制。在跨界污染问题上,江苏应加强源头治理,可以以太湖流域水断面上游无过错责任举证制度为试点,总结案例和经验,推进南四湖、高邮湖等重要湖泊与山东、安徽等省的跨省联防联治,上下游共同溯源治污,厘清压实治污责任,化解跨界水污染纠纷。

推进堤防和蓄洪区建设,提升洪涝灾害防御能力,江苏应加强河湖连通性和引水调水工程建设,江苏省水利厅也提出了明确目标,在长江干流堤防防洪标准提升到50年一遇的基础上,向100年一遇过渡,进一步保障南水北调、江水东引和引江济太三大调水体系的引调水,有效保护河湖生态空间。

法律还提出统筹城乡污水集中处理设施及配套管网建设、推进长江流域绿色发展、加强节水城市建设、加快建设海绵城市、提升城乡人居环境质量等内容。因此,江苏应以城市更新为抓手,将水系统治理延伸至城市内部,建设韧性城市,改善城市人居环境,打造江苏水文化。国家“十四五”规划纲要也明确提出实施城市更新行动。以城市更新统领住建系统工作,其主要任务就包括实施城市生态修复和功能完善工程、加强城镇老旧小区改造,增强城市防洪排涝能力等。结合扬州老旧小区改造工作,可以在老旧小区政策探索的基础上,以城市更新为统领先期开展工作,形成一定的亮点和示范点,推出江苏的示范城市。

在污水提质增效方面,为改善城市水环境质量,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,提升城镇污水收集处理效能,发布了《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021 年)》,实施了精准攻坚“333”行动,致力于三消除三整治三提升:消除城市黑臭水体,消除污水直排口,消除污水管网空白区;整治工业企业排水,整治“小散乱”排水,整治阳台和单位庭院排水;提升城镇污水处理综合能力,提升新建污水管网质量管控水平,提升污水管网检测修复和养护管理水平。

在排水防涝方面,以昆山海绵城市建设为代表,形成了“水生态、水环境、水安全、水资源”的四水系统方案,将海绵城市建设要求纳入土地出让、项目立项、规划审批、图纸审查、施工监管、工程验收、运营维护、监测评估、资金引导等各个环节,形成了全过程闭环式的项目建设管理模式。通过海绵示范区的建设突出解决内涝和水体污染问题,完善雨污水管网等基础设施,提高生态环境与景观品质,大幅提高城市对雨水自然积存、自然渗透、自然净化的控制能力,实现排水系统高质量发展,为江苏同类型城市实现水问题的改善、水生态的修复、水景观的提升、水乡文化的再现提供了借鉴。

在水文化打造上,以大运河文化为代表,积极推进大运河文化带和大运河国家文化公园建设,加快建设中国大运河博物馆、大运河国家文化公园数字云平台等标志性项目,办好世界运河城市论坛、大运河文化旅游博览会,打造大运河文化保护、传承、利用的“江苏样板”。

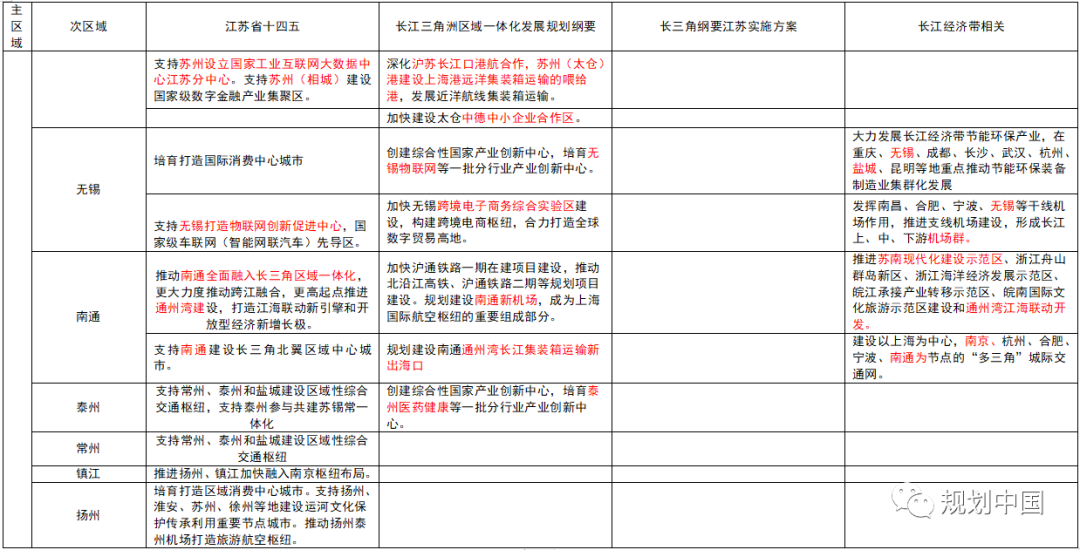

表 长江流域相关重要规划对江苏沿江地区的指引

作者信息:

朱杰,中规院江苏分公司空间规划一所所长,正高级城乡规划师

夏雯雯,中规院江苏分公司生态市政所,工程师

《江苏省市县国土空间总体规划编制指南(试行)》发布

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):《长江保护法》施行与优化江苏国土空间格局的思考

规划问道

规划问道