陈 銮 中山大学地理科学与规划学院,中国区域协调发展与乡村建设研究院,博士研究生

李敏胜 中山大学地理科学与规划学院,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院,博士研究生,高级规划师,项目负责人

李 睿 广州人居城乡规划设计有限公司,高级规划师,硕士

秦小珍 中山大学地理科学与规划学院,中国区域协调发展与乡村建设研究院,博士研究生

黄耀福 中山大学地理科学与规划学院,中国区域协调发展与乡村建设研究院,博士研究生

周丽桦 广州人居城乡规划设计有限公司,规划师

邱思为 广州人居城乡规划设计有限公司,规划师

指导老师:

李 郇 中山大学地理科学与规划学院教授、博士生导师,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院院长

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

党的十九届五中全会首次提出“实施乡村建设行动”。乡村建设,关键是为谁而建。习近平总书记在2020年中央农村工作会议时强调,要“发挥好农民主体作用,提高广大农民获得感、幸福感、安全感。”如何在建设过程中发挥村民主体作用,打造共治共建共享的治理格局,历来是乡村建设的难点。

为推进乡村建设行动、突出农民主体地位,沈阳市于洪区委托中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院,希望工作团队以“美好环境与幸福生活共同缔造工作坊”的形式,进入拥有国保级文物的永安桥村。通过参与式规划发挥村民的主体作用,进一步挖掘村庄历史文化,与村民共谋发展蓝图。

01

●永安桥边永安村●

在沈马公路沿线,一个叫永安桥村的村庄已经存在了三百多年。永安桥村位于沈阳市于洪区马三家街道,距街道办事处7公里,距沈阳市区10公里。村庄面积约6.1平方公里,耕地4000亩,主要产业是水稻种植。全村户籍人口1789人,是汉族和朝鲜族的聚居村。村里约有1/2的鲜族人前往韩国打工,农房闲置情况普遍存在,村庄空心化程度较高。

图1 永安桥村、永安桥航拍

永安桥村因桥得名。永安石桥建于1641年,是村里唯一保存下来的清代古迹,被核定为第八批全国重点文物保护单位。历史上,永安桥横跨蒲河一条支流,是当年盛京御路上的重要门户节点。“师旅出入便之”,康熙、乾隆、嘉庆、道光皇帝十次东巡,十六次走盛京御路。“春风城阙知非远,几处轻寒变柳条”,正是康熙二次东巡对永安桥的题咏。

图2 永安桥今昔对比(1905年和2020年)

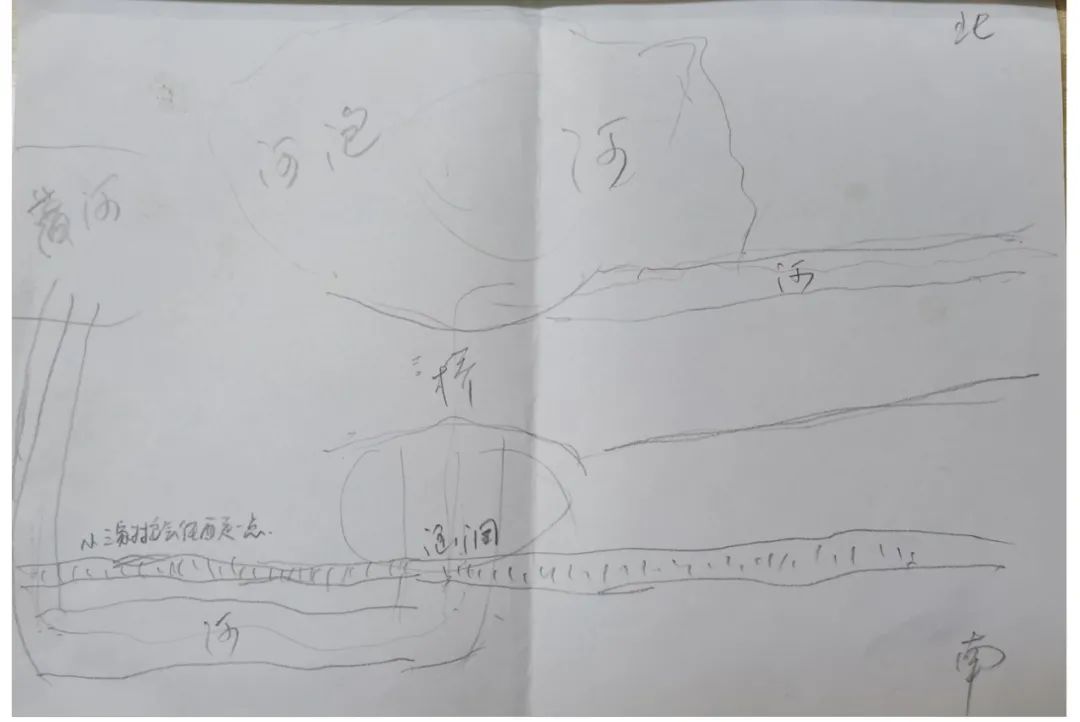

如今,大御路已踪迹难寻。从村主任的描述和手绘图中,工作团队了解到:永安桥东西向,原跨于蒲河之上。不管水流多么湍急,都能均匀地分成三股从涵洞泄出。后因河道变迁,蒲河于桥北50米处折向西北,不再流经桥下。由于地处交通要道,永安桥完全暴露在道路上。为保护文物本体,目前石桥已经全面禁止行车,南北各修一条道路供车辆通行,但桥周边环境较差,仍有安全隐患。从保护国家重点文物考虑,石桥防护及其周边环境整治刻不容缓。

图3 村主任手绘水系位置

村桥临水而建,世代相依。工作坊人员前期调研时发现,永安桥村村民对永安桥有着深沉的感情。关于大石桥的历史和趣事,村民们娓娓道来,如数家珍。儿时与伙伴们在河里嬉戏,看母亲在桥边台阶上洗衣,已经成为老一辈村民最珍贵而遥远的记忆。一条环路,虽将桥体保护起来,却也将村和桥割裂了。如今,村民们自觉承担起守护石桥的责任,也强烈期盼石桥能够得到活化利用,带动村庄人居环境提升和产业发展。

02

●桥要保护,村庄更要发展!●

昔日盛京御路、今日沈马线上的永安桥村,能否走上乡村振兴的康庄大道?桥要保护,村庄也要发展,这是全体村民共同的期待。要实现这个愿景,不能单靠规划师的一张图纸,而是需要全体村民来出谋划策!

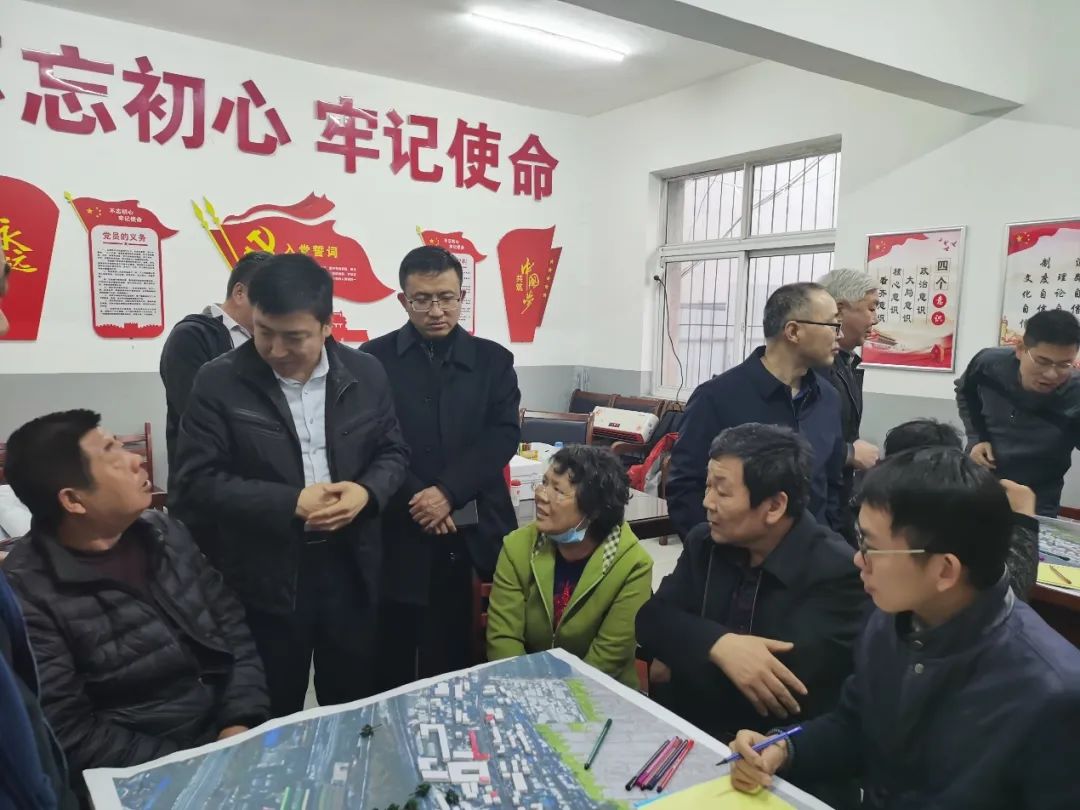

受沈阳市于洪区委托,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院团队与永安桥村村民、村委、区政府等组建共同缔造工作坊。2021年3月22日-3月24日,工作团队进行了区政府座谈、村委座谈、入户调研,并于23日下午在村党群活动中心组织开展了首次共同缔造村民讨论会。

图4 工作团队与区政府座谈

图5 工作团队入户调研

“这个地图怎么看?”有村民一进入讨论会现场,就好奇地围着工作团队制作的村庄建筑模型发问。工作人员通过指出永安桥、小广场、村委、卫生室、便利店、幼儿园等与村民日常生活息息相关的空间节点,帮助村民迅速熟悉模型,找到自己的住所,并对整个村庄环境有一个空间上的认识。村民们纷纷打开了话匣子,活动还没开始,现场的氛围已经非常热烈。

图6 村民在模型上找自己的家

下午5点,讨论会正式开始。中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院李敏胜博士为讨论会做了一个简要的开场介绍,强调村民参与村庄发展的重要性,鼓励村民以主人翁的身份,积极参与到永安桥村的建设和发展中。同时,把工作团队前期调研看到的现象和问题抛出来,以问题为导向,为接下来村民的讨论作铺垫。

图7 中大李敏胜博士作开场介绍

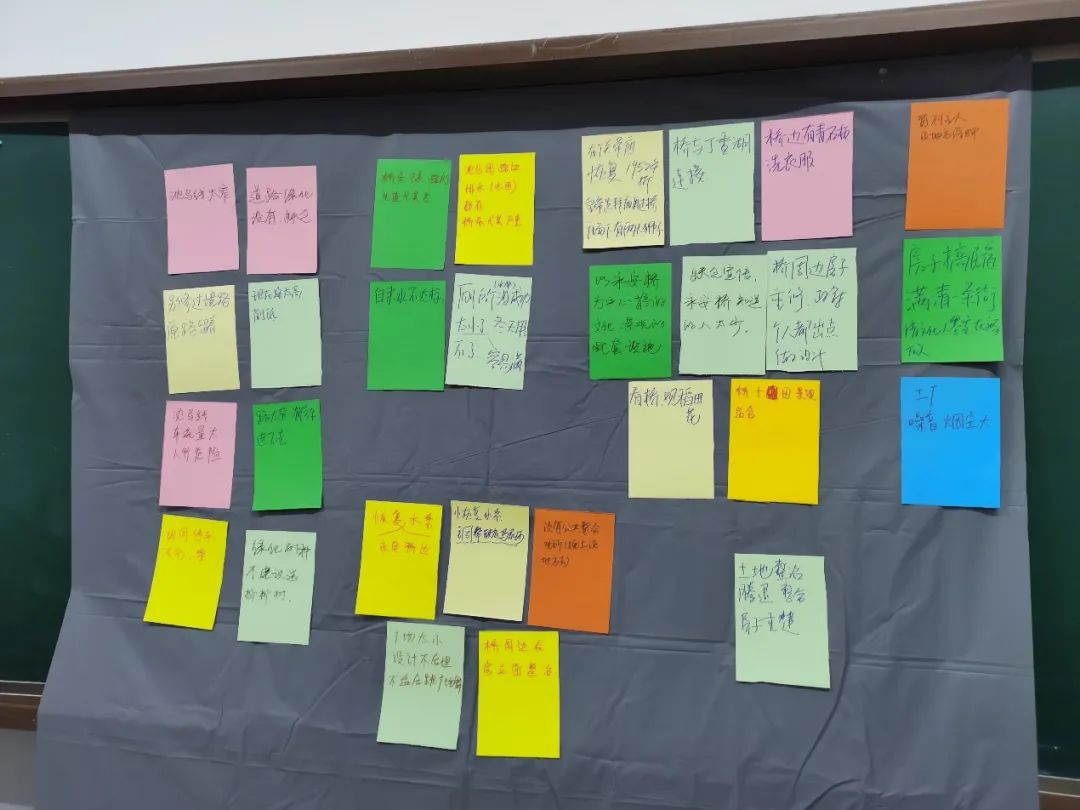

合适的讨论组规模能够激发村民的发言热情。参与讨论会的村民被分成两组,每组大概10人左右。工作人员围绕永安桥的保护和活化利用,从村庄的产业发展、人居环境、基础设施等多个方面发问,引导村民说出当前村庄发展面临的问题。借助彩色卡纸,工作人员将村民提到的问题一一记录下来。

“永安桥”是村民提及最多的一个词。村民认为,村的发展离不开桥周边的环境整治。现在的永安桥周边景观较差、农房风貌一般,缺乏对历史文化的挖掘和长期有效的宣传。在讨论过程中,不少村民描述了昔日永安桥下流水潺潺的景象。更有村民形容永安桥下的溪流为“铜帮铁底马尿河”,“铜帮铁底”指的是桥下水道坚固,而“马尿河”则是对水流太小的打趣。改善周边环境,恢复水系,重现桥下生机,是村民自然而然的想法。

此外,村民还从自身日常生活的角度出发,提出村庄发展面临的其他问题:水稻种植收益低,产业发展落后,大量分布小而散的外来作坊,噪音烟尘大、污染多;沈马线道路窄,交通流量大,道路质量一般;村内缺乏排水设施、充足的绿化以及停车空间,桥东缺少路灯;等等。

图8 村民提出村庄发展面临的问题

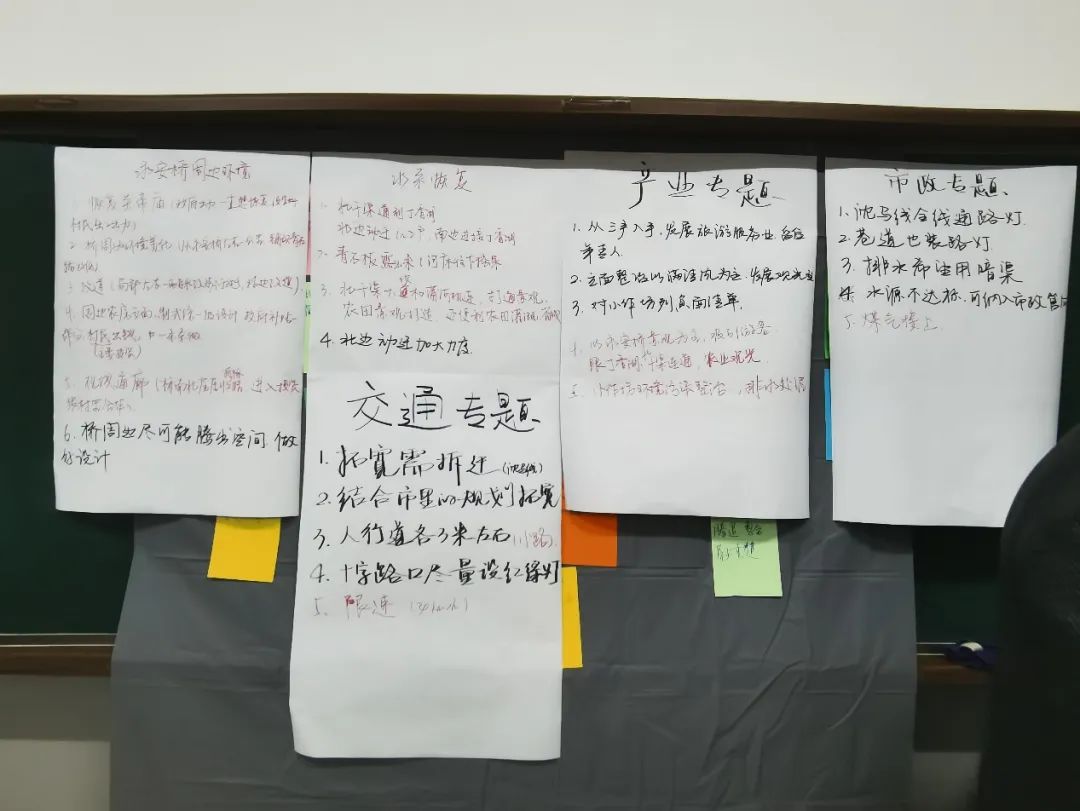

经过40多分钟的讨论,工作人员共收集到近30条永安桥村村民提出的问题信息。按照不同话题归类,我们发现,村民最关心的五大议题分别是:永安桥周边改造及环境整治、桥底水系恢复、村庄产业发展、沈马线交通改善以及村庄基础设施提升。

图9 村庄发展问题归类

03

●村庄发展如何破题?永安村民有想法●

在第一轮讨论结束后,村民们提出的问题已经被整理“上墙”。第二轮的讨论中,工作人员将归纳出来的五大议题写在A1白纸上,引导村民继续讨论给出解决方案。第一组村民首先就永安桥周边环境整治专题和水系恢复专题进行讨论,第二组则就产业专题、交通专题和基础设施专题进行讨论。讨论结束后两组交换议题,起到相互启发的作用。

村民们就自己的想法畅所欲言:

永安桥周边环境整治专题:

“桥周边腾出空间,做好空间设计”

“恢复关帝庙,村民一起出工出力”

“桥周边环境进行美化,恢复旧时的青石板”

“对桥周边的农房进行立面整治,政府补贴一部分,村民主要投资,分步进行改造”

水系恢复专题:

“恢复桥底水流,北面连接北干渠,南面考虑与丁香湖打通”

“水系恢复后,优化农田灌溉系统,打造北面的农田生态景观”

交通专题:

“对沈马线进行拓宽,人行道按照3米标准建设”

“十字路口尽量设红绿灯,对过往车辆进行限速”

产业专题:

“以永安桥为主要吸引物,发展旅游观光业,留住和吸引年轻人”

“对村内农房进行立面整治,发展民宿、观光服务业”

“对村内的小作坊列负面清单,加强对其排污的监督”

基础设施专题:

“做好排水设施,希望用暗渠”

“沈马线全线、村内巷道装路灯”

“提升自来水水质,考虑纳入市政管网”

“接上煤气”

村民给出的想法是初步的。比如在永安桥周边环境整治专题的讨论中,不少村民都认可腾挪永安桥周边空间、进行空间设计优化的想法。有的村民进一步提议沈马线局部段改至村北侧,解决永安桥保护利用和沈马线交通之间的矛盾。但这涉及到占用基本农田的底线问题,实际上无法实现。在工作人员的解释下,村民充分理解了各个方案的利弊,更成熟的方案也逐渐有了雏形。

讨论结束后,工作团队已经初步了解了村民对永安桥村发展的愿景,也从村民提出的解决方案中得到启发,为参与式规划初步方案的形成打下基础。最后,工作团队向村民们发出了下一次活动的邀请,希望村民们继续思考永安桥村发展面临的问题、可行的解决方案、对未来发展的愿景等。

图10 村民建言献策,提出解决方案

村民是乡村建设、乡村发展的主体。改变以往乡村建设中“政府干、百姓看”的现象,只有让全体村民共同参与,从“要我做”变为“一起做”,才能真正实现村庄的共治共管、共建共享。

永安桥村村民对村庄发展有期待,也有自己的想法。这次永安桥村的共同缔造讨论会,使得村民能够深入参与到村庄规划方案的制定过程中,通过分享自己、表达自己找到“自己是村庄主人翁”的定位,增进满足感、获得感。期待下一次村民热情参与的共同缔造活动!

图11 永安桥村首次共同缔造讨论会合照

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):【永安桥村共同缔造】让380年古桥“活”起来!村民解锁村庄发展新期待

规划问道

规划问道