提要

自然途径(NbS)是解决人类社会面临的七大挑战的关键措施。从NbS 视角分析扬州城市大遗址保护的历程和实际效果,发现扬州在城市尺度上已经探讨了基于自然的大遗址保护方法,在居民幸福感、城市形象和城市发展动力中开始发挥重要作用。从生态系统角度修复大遗址水网景观系统,保护自然生境和生物多样性景观是大遗址保护规划的重要内容。从城市可持续发展角度全面认识自然系统的多维价值和生态动力作用,从单一的文物保护走向文境生境共同保护。自然共生作为保护规划的基本指导思想,规划方案的成功实施使得扬州城市大遗址保护实践成为基于自然解决方案(NbS) 的城市尺度的杰出案例,用自然系统滋养历史文化、修复生命栖息环境、激活城市生态动力。

关键词

城市保护地;城市大遗址;城市发展;自然资本;自然途径

(全文刊登于《城市规划学刊》2021年第1期)

本文引用格式:吴承照,肖建莉,匡晓明,张松. 大遗址保护联动城市发展的自然途径[J]. 城市规划学刊,2021(1): 104-110. (WU Chengzhao, XIAO Jianli, KUANG Xiaoming, ZHANG Song. The “Nature-based Solutions” of Linking City Development with the Preservation of Great Sites[J]. Urban Planning Forum, 2021(1): 104-110.)

我国的历史文化名城保护制度实施近40年,历史城市保护规划研究、编制和实施趋于成熟和完善,一直坚持以历史文化要素保护为先的保护策略,包括文物保护单位、历史建筑、历史文化街区等,城市发展策略也是侧重于如何利用这些历史文化要素。对于自然要素的考量,也大多基于山水格局,山水环境与历史聚落的关系等宏观层面。随着社会经济的发展,自然要素的作用逐渐被重视起来,自然系统对于城市,尤其是大遗址型城市发展的作用成为一个新的视角。

目前各地大遗址保护展示方式归纳起来主要有露天保护展示、回填保护展示、覆盖保护展示、修复保护展示、遗址重建再现展示、遗址模型复原展示、异地搬迁保护展示(关伟锋,蔺宝钢,2018) 等,关注的是文化遗产、遗址格局保护以及重要历史建筑的恢复、修复或重建,对大遗址中所保存、繁衍的生物多样性资源关注不够,重视不够,对如何利用自然生态系统保护大遗址的方法探索不多,对如何利用自然系统融合遗址保护与城市发展的关系缺少系统的理论支持(中国文化遗产研究院,2016;朱海霞,权东计,李勤,2019;张馨,裴成荣,2018),本文结合扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区总体规划契机和规划实施效果评价与反思,对此开展了深层理论的分析思考。

1 大遗址与城市发展的关系演变

1.1 古城空间格局的历史变迁与保护利用的三个阶段

古城空间格局的历史变迁与保护利用的三个阶段可分为军事化、园林化、自然化,古代护城河主要用于军事防御,保护古城安全,明清时期廋西湖演变为私家园林群,现在是世界遗产与公共空间,两者关系古代是瘦西湖与明清城的生活关系,现在是大遗址保护与城市发展的博弈关系。城景关系的性质没变,居园关系不变,使用主体发生变化。

蜀冈-瘦西湖风景名胜区是扬州城市大遗址的核心部分,面积8.33km², 承载了扬州二千多年城池演变的历史进程,从春秋邗城、汉广陵城、隋江都宫城,到有完整城垣格局的唐城(子城、罗城)、宋城(堡城、夹城、大城)等,留下了不同历史时期城市建设与发展足迹,是一个具有完整时间序列叠加的古城遗址区,记载着古城历史的沧桑与繁盛。从保护利用历史演变来看,瘦西湖古典园林是明清时期古城大遗址保护的园林化阶段,以宋夹城为代表的湿地森林景观是大遗址保护的生态化阶段,体现了时代特征,不同时代对遗址保护利用的价值取向有所不同,但也有共同的保护理念即自然化。

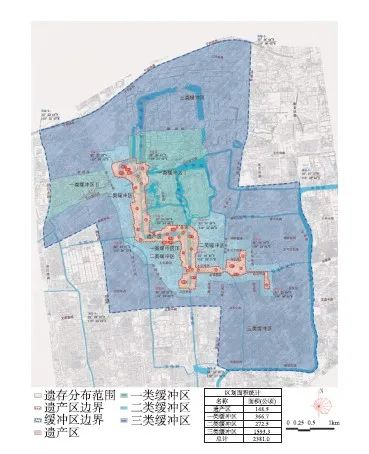

扬州有2500年发展历史,隋唐是其鼎盛时期,扬州城遗址面积约18.25km²,宋代扬州有三座城池,即宋大城、宝祐城、宋夹城,明清时期缩小为现在的明清老城。2010年中国国家文物局将唐宋古城遗址定名为国家级城市大遗址保护单位,大遗址主体是蜀岗-瘦西湖风景名胜区空间范围,其他部分是以河道为脉络、分散的遗址景观,总体上展示出唐宋古城格局的气势,古城遗址格局在现代城市发展中逐步被溶解于城市格局中(图1)。核心区保存相对比较完整,核心区外护城河演化为城市河道,明清古城保留了3个历史街区。

图1 扬州大遗址与城市发展空间关系的演变

1.2 生物多样性现状基础与大遗址生命活力

唐宋古城护城河水系在历史演进过程中逐步退化为多种生境类型:沼泽湿地、鱼塘、林地鸟巢、沟渠水塘、河流湖泊、园林绿地、荒野山林等,军事防御功能完全退化,生态功能多样化,成为城市中最具生命活力的自然空间。现代城市发展对大遗址地表蚕蚀、空间侵蚀、肌理干扰等问题比较突出,既破坏了大遗址的完整性也威胁大遗址生态功能的安全性,对于大遗址保护来说,遗址格局的完整性、遗址文化的原真性以及历史演进过程中所形成的生态功能多样性是三大关键保护目标,生境多样性、生物多样性、文境多样性是大遗址生态功能多样性的三大要素,生物多样性是大遗址文化活力的延续、也是新时代大遗址生命活力的展示和再现。

扬州大遗址地区地处北亚热带落叶阔叶和常绿阔叶混交林,良好的水热条件孕育了丰富的生物多样性资源,总体上可分为陆地生态系统和水生生态系统2大类型,陆地生态系统主要包括蜀冈地区保留的天然次生林生态系统,槐、枫杨、桑树、槐、榆、香椿、枫杨、株树、朴树等乡土树种群落;瘦西湖景区由人工林地、灌丛和草坪等组成的绿地生态系统,植被类型多样、观赏植物种类丰富;在唐子城遗址区分布苗圃、用材林和一些果园的人工经济林生态系统,以及以水稻、小麦、玉米等粮食和大豆、油菜、芝麻等油料作物为主的农田生态系统。

水生生态系统是大遗址地区护城河水网系统演变的产物,在漫长演进过程中部分河段沼泽化,成为湿地景观,蜀冈下河段在人工干预下呈现多样的河岸湿地景观、水生植物景观等多种优美的生态景观,主要类型有菱角(沉水植物)、菱角-睡莲、菱角-菖蒲、睡莲-芦苇、睡莲-菰、杏莲-虎尾藻、莲群落、莲-黄菖蒲、莲-香蒲、黄菖蒲、黄菖蒲-雨久花-千屈菜、千屈菜-雨久花、雨久花、雨久花-菰、水葱、再力花、大慈菇-再力花、大慈菇、香蒲、泽泻、萍蓬草、萍蓬草-浮萍、芦苇-菰、喜旱莲子草、凤眼莲等群落。蜀冈上河段有鱼塘、湿地沼泽、藕塘等生产性水体生态景观,尚未恢复原有的河流生态系统。蜀冈——瘦西湖风景名胜区观赏树木60科131属272种(变种),地被植物31种,水生植物9种,宿根花卉18种,一、二年生花卉27种。

从昔日辉煌城市演变为今日大遗址,人文活力转化为生态魅力,文化价值与生态价值融合增辉。大遗址与城市关系从空间形态关系演变为生态文化资本与城市发展动力的关系。

2 大遗址保护的时代需求与规划理念

2.1 自然观的转变

工业文明与生态文明的最大不同就是自然观的不同,从自然绿地观走向自然资本观,良好的自然系统可以转化为城市发展的重要自然资本。

自然资本(natural capital) 是1995年世界银行《人类发展报告》提出的重要概念,同经济资本(economic capital)、人力资本(human capital) 与社会资本(social capital) 相提并论(张孝德,梁洁,2014),自然资本是城市区域发展的关键基础,重要性位居首位。自然资本同自然资源的根本区别是对自然系统整体性、价值多维性和价值尺度性认识的差别,传统的自然资源价值观是直接的经济价值观,关注自然系统的4类属性:景观、物理、生态、资源属性等,自然资本观关注自然系统的综合效应和发展动力(赵阳,2020;赵明月,彭建,郑华,等,2018):社会动力、经济动力、场景动力和文化动力,从可持续发展角度审视自然系统的根本价值。从扬州大遗址保护实践来看,基于自然途径的保护方法显示了遗址空间的巨大生命力,对扬州城市发展和城市品牌价值增值已经发挥了重要作用,而且预期将日益发挥更大作用。

2.2 保护观的转变

保护观的转变,遗址、遗产是社会文化经济活动的产物,要保持其生命力,必须回归到社会生活中,尺度观、文化观、利用观、发展观是文化遗产资源保护利用的基本传统理念。生态文明视角下重新审视文化遗址的形成与价值,从非此即彼的空间保护观走向有机融合的资本保护观,以自然系统滋养文化、创新城市价值。大遗址的变迁是一个历史文化形成与生命历时转化的共同过程,也是文化生态化过程,是大遗址多重价值的形成过程。生态化的尺度、规模与耦合方式决定了资本价值的大小。

2.3 健康观的转变

健康观的转变,回归自然、运动休闲在现代社会大众健康观念中的份量日益提高,大自然是最好的药方日益成为社会广泛共识,这就要求遗址保护展示在多种可能情景下选择自然生态景观方式,这是最贴近社会需求、投入最少、综合效益最高的一种保护方式,也是城景互补、融合共生的智慧之路。自然系统的多维价值体现在社会发展、经济发展、生态保护、文化发展等多个维度上:从生态保护到生态融合,从文化保护到文化复兴,从单一保护到综合发展,从单体保护到系统整合,从园林绿化美化环境到自然系统生态动力,形成城市大遗址规划多维控制体系(Mark Gough,2019)。

2.4 规划观的转变

规划观的转变,从自然资源到自然资本是发展观念的升级转型,也是规划理念与方法的挑战,自然资本规划是从自然系统的整体性与人地共生角度探求综合效益最大化的途径,是自然空间系统、人地共生系统、价值增值系统、品牌形象系统等四位合一的综合系统规划(图2),其核心是以自然系统滋养遗产价值、响应社会需求、激活场景活力、增强城市发展动力。这与传统的绿地系统规划有本质的认识论和方法论的区别。传统的保护理论、绿化理论需要根本转型和变革,融合智慧生态理念,适应可持续发展需求(吴承照,2008;沈清基,2013)。规划的作用是保护存量、增加数量、提高流量、提升质量。无论是自然生态还是文化生态,自然系统多重价值的多维度利用方式的集成是核心方法。

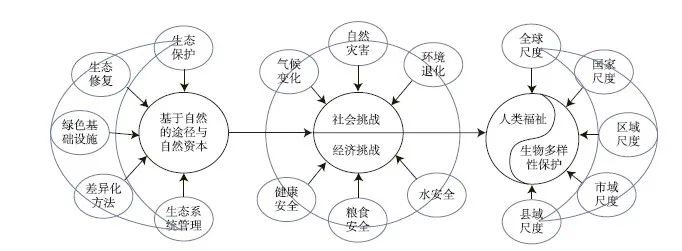

图2 自然途径的理论框架

3 基于自然系统的共生途径

3.1 基于自然解决方案的理论框架

经济发展与生态恶化是20世纪的两大特征,气候变化减缓和适应、自然灾害风险降低、经济和社会发展、人类健康、粮食安全、水资源安全以及环境退化和生物多样性损失等是人类面临的七大挑战。如何有效化解这些挑战?(表1) 人们在研究与实践中逐步发现自然系统对人类生存、生活质量维持与改善、社会经济发展具有关键作用,2008世界银行在《生物多样性、气候变化和适应性:来自世界银行投资的NbS》报告中首次提出NbS概念,对人与自然关系开始系统地理解,2009IUCN在《联合国气候变化框架公约》(UNFSCO) 报告中建议用NbS应对气候变化,将其定义为“一种保护、可持续管理和修复生态系统的行动”。

2010年,国际自然保护联盟、世界银行和世界自然基金会等机构联合发布了《自然方案报告:保护区促进应对气候变化》,将“基于自然的解决方案”正式应用于生物多样性保护。把NbS定义为:采取行动,保护、可持续管理和恢复自然或改变的生态系统,有效和适应性地应对社会挑战,同时为人类福祉和生物多样性带来效益。

2015年欧盟委员会将“基于自然的解决方案”纳入“地平线2020”(Horizon,2020) 科研计划,把NbS作为有效和适应性手段应对社会挑战,通过资源高效利用、因地制宜和系统性干预手段,使自然特征和自然过程融入城市、陆地和海洋景观,提高社会的韧性,带来经济、社会和环境效益。“基于自然的解决方案”由最初应用于生物多样性保护、减缓和适应气候变化,逐步扩展到与可持续发展相关的多重领域,如生态敏感区的生态系统修复和利用、高密度城市绿色空间的拓展、大城市的综合性绿色发展规划和仿生设计等(罗明,应凌霄,周妍,2020;陈梦芸,林广思,2019)。

2020年7月23日,世界自然保护联盟IUCN正式发布以自然为本的解决方案(Nature-based Solutions, NbS) 的全球标准,旨在帮助各国政府、企业和民间组织确保实施NbS的实效性,使相关措施的效用最大化,有助于应对和解决气候变化、生物多样性丧失以及其它全球层面的人类社会挑战。

3.2 自然途径(NbS) 的规划方法

自然途径的内涵在不断充实扩展,解决问题的思路与方法也不断清晰,尺度、挑战、背景是自然途径的三个基本要素,把生物多样性保护与社会挑战作为一个系统综合探究对策是NbS的宗旨,不是以生态保护为唯一目标,其核心方法是基于三个尺度确定关键挑战:空间尺度、时间尺度及其对应的社会经济尺度与背景,不同空间尺度,不同的区域社会经济基础,面对的挑战不同,自然途径也相应不同。针对经济社会发展面对的挑战,用生态系统理论方法提出应对挑战的行动策略,包括政策和行动计划。把这种理论方法应用于城市大遗址保护,就是以生态系统方法修复遗址水网系统,建构具有复合功能的古城池森林生态系统,适应居民生态与文化体验需求,实现文化保护、社会效益、生态效益相统一的遗址保护新途径(图2)。

3.3 扬州城市大遗址保护的自然途径:激活大遗址的多维价值,重建遗址保护对城市发展的动力关系

3.3.1 联通护城河水网系统,保护完整的大遗址空间格局

扬州大遗址包含核心区和关联区2个空间层次,前者是以蜀冈-瘦西湖风景区为核心的古城大遗址及其周边城市发展区,关联区东至京杭大运河,北至槐泗河,南至长江,槐泗河是古代唐宋扬州水源地,从古运河到京杭大运河反映了时代的变迁,从瘦西湖到长江见证了长江入海口自然地理环境的演变。护城河水网系统是大遗址空间格局的核心骨架,保护大遗址的核心是护城河网系统的恢复(图3),河墙系统从军事防御功能转向河网系统缝合与生态系统修复、文化休闲功能的导入,城池遗址森林化,建构社会文化生态系统,展示、教育、交往、运动与亲近自然等功能溶解了保护与发展的矛盾,融合了保护与发展的机制。

图3 扬州城大遗址护城河水网格局图

古护城河是人口开挖的军事防御工程,缺少自然水系的补给,需要人为引水维护,构建遗址水网与区域水系联动的活水净水系统。

以保存完整的唐宋古城遗址格局为基础,修复古护城河水网格局系统,突显大遗址独具特色的景观肌理,科学处理三大关系:城景协调关系、古城遗址与风景名胜关系、遗产保护与绿色发展关系。

在修复完整护城河水网系统基础上,恢复历史上重要景点如双峰云栈、石壁流淙等,建构水体+水岸的水生态系统(图4),修复重要标志性节点-唐子城南城门、宋夹城东城门和北城门,建设宋夹城森林休闲运动公园(衍生于宋夹城古代军事训练场),再现古城文化、风景文化、生态文化和休闲文化和谐统一的景观风貌(吴承照,王婧,2012)。

图4 宋夹城护城河生态修复设计图

3.3.2 以文化多样性延伸古典园林景观的活力和魅力

扬州瘦西湖文化景观历史上是山城之间的人工水道,长约4.5km,是古代居民划船出城休闲蜀冈的主要水上通道,经历代发展、积淀,在清乾隆年间(1736—1795年) 达到建设顶峰,成为中国传统卷轴画式的园林集群景观——“两堤花柳全依水,一路楼台直到山”(图4)。以景观发展鲜明的阶段性特征为依据,可划分为四个阶段:景观积淀期(宋代,10世纪以前)、渐进发展期(宋、元、明时期,11至16世纪)、繁荣鼎盛期(清初至乾隆晚期,17至18世纪)、维系复兴期(清中叶至今,19世纪至今)。

在扬州城市发展历史过程中,瘦西湖的作用主要体现在2个时期:一是明清时期扬州商业资本、政治资本集聚的载体,在清代扬州盐业经济鼎盛、社会文化繁荣的背景下,为迎接帝王巡游,由盐商和盐务官员在清乾隆年间(1736—1795年) 集中建成的园林集群景观,驱动扬州城市的发展;二是改革开放至今瘦西湖的内生动力作用,环境、健康、品牌的聚合成为城市发展的重要资本。景区水环境改善、河岸生态修复、历史景点恢复、宋夹城遗址公园建设等以文化为内涵、以自然生态系统为基础的景观工程,实现了四重效益:既保护了文化遗产、又促进了生物多样性保护、同时又为居民创造了丰富多样的文化生态休闲游憩环境,居民幸福感得到极大提升,也因此成为扬州会客厅,创造了丰富多样的具有扬州特色的生活场景空间体系,带动城市活力的提升(阮仪三,2016)。

中国传统风景智慧的核心要义之一就是景点体系和以景寓意,自然与文化、物理空间与精神空间融为一体,形成点-线-面风景游憩体系,分区定面,主题定线,情景定点(图5)。在保护瘦西湖文化景观基础上恢复重要历史景点,宋夹城护城河、唐子城护城河生态景观建设既延续瘦西湖古典园林文化景观的精髓,有更多体现时代需求和时代景观特色。既有传统的风景美学游憩体验,也有基于现代信息技术的历史文化游憩体验如历史解说和考古体验等,以及休闲运动健身体验,包括宋夹城体育休闲公园等在内的休闲场地、景区慢行交通体系,构建沿古运河、玉带河、小秦淮步道及漕河路、盐阜西路、东关街、凤凰桥街的步行道和自行车道,建立跨越不同历史时空的水上游线等。为满足游客和市民多样化需求,建设信息化、生态化旅游服务系统,建构景区总体容量和重要节点流量控制体系、外来旅游交通分流与空间组织体系,提高游憩旅游体验质量。

图5 瘦西湖文化景观的空间结构

3.3.3 城景界面高度控制与柔性设计、界面整合

大遗址保护同城市关系存在四大矛盾:①城景交界地带用地矛盾严重,风景区用地被侵占、城景交界带用地和建筑功能同风景区风貌不符;②城市交通穿越风景区,带来噪音和尾气污染,过境交通穿越大虹桥、冈前地带等重要景点,降低了风景体验品质;③城景界面单一,风景区边界处都以单一、封闭的围墙分割,城市与风景区完全隔绝;④风景区向城市的文化生态渗透薄弱,蜀冈上下水系和风景区内外水系不连通,水质差,自净能力下降,护城河垃圾堆积。

解决这些矛盾的根本措施是科学划定3类控制线:景域天际线、土地功能线、生态红线。

(1) 城景风貌协调的景域天际线

风景区外围视域范围内的建筑高度、色彩、建筑立面、屋顶形式的总体控制线。以风景视觉景观要求为第一考虑要素,在小金山、莲花桥、白塔、二十四桥、平山堂等重要景点及水上游线的视线通廊范围内,禁止建设破坏天际线和景观风貌的建/构筑物(图6,图7)。

图6 蜀冈–瘦西湖风景名胜区管理分区

图7 蜀冈–瘦西湖风景遗产周边景域天际线控制范围图

(2) 风景区外围保护、协调发展带的用地功能控制线

对风景区外围保护控制地带、协调发展地带内的土地利用性质提出控制要求,从城市总规和风景区总规中用地规划相互关系角度,提出地块的功能协调控制范围,保障城景关系的最优化。通过生态防护林、城市公共绿地开放空间、社区发展组团、文化创意组团、康体休闲组团、商业服务组团、休闲文化组团等文化生态型土地利用方式的划定,引导城景界面合理有序的发展(图8)。

图8 大遗址外围保护地带空间引导

(3) 多规合一的生态红线

对外围保护地带范围内的绿线、蓝线、紫线、黄线进行规划控制,保障水绿交汇的生态廊道向城区延伸。

4 总结与讨论

扬州城市大遗址保护实践进一步证明以自然系统保护遗产、滋养文化、融合城市的有效性和生命力,为全球基于自然解决方案的探索提供了中国模式,也为中国大遗址保护提供了新的思路;同时也是公园城市实践的杰出案例,是一类典型的公园综合体模式,该模式以保护遗址水网格局系统为基础,通过生态修复把文化系统、自然系统、游憩系统有机融为一体,形成以宋夹城森林公园、瘦西湖遗产景区、滨水自然休闲带、鸟类栖息地、冈台荒野森林等于一体的城市遗址型公园综合体,承载城市发展所要的社会交往、文化、会议、休闲、旅游服务等功能,是城市形象的重要代表,是城市发展的绿色发展极,不仅是鸟类栖息地,也是城市人类的精神栖息地,文化栖息地,是生态、生活、生命的交响乐章。

自然系统孕育了生命、保护了遗址、赋予城市高品质生活环境,自然系统在遗址保护与城市发展之间起到了黏合剂、催化剂、润滑剂、生长剂作用。核心遗址内水网格局的生态修复和生态空间面积的扩大,鸟类数量、种群明显增加,随处可见各类飞鸟、游禽。植物景观丰富多样,为扬州城市居民创造了一个亲近自然的体验机会,幸福感上了一个新台阶。2017 年瘦西湖景区游客量较2010年增长68.33%,接待游客约241.5万人次,总收入2.1亿元,极大地拉动了扬州城市旅游发展,成为城市发展的重要文化资本、生态资本、风景资本。

以瘦西湖文化遗产、宋夹城遗址以及蜀冈三峰为代表的保护利用实践展示了自然共生的多重目标实现,以及自然系统多重价值的多维度实现的可能性和可行性,为大遗址保护提供了新的思路、新的方法,是理论与实践完美结合的代表性案例。

作者简介

吴承照,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,教授

肖建莉,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,副教授,通讯作者

匡晓明,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,副教授

张松,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,教授

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】吴承照 肖建莉 匡晓明 张松 | 大遗址保护联动城市发展的自然途径 | 2021年第1期

规划问道

规划问道