北京是都市计划的无比杰作,北京城的营城与理水,更蕴含着丰富的中国古代城市规划智慧。北京有3000多年的建城史、800余年的建都史,有着壮丽的中轴线、雄伟的故宫。可是现在很少有人能够知道,历史上她曾经还是一个河湖纵横、清泉四溢、湿地遍布、禽鸟翔集的水乡。

河道水系积淀城市文化:

千年古都,水城共生

01

营城理水传承千年智慧

前门三里河恢复工作中,挖掘北京老城水系文化带的历史文化内涵尤为重要,保护沿线各类历史资源,修缮、整治和展示各类有价值的文物点迫在眉睫。

前门三里河及周边地区整体规划与城市设计工作遵循京津冀三地协同发展的指导思想,以疏解非首都核心功能、解决北京“大城市病”为基本出发点,将城市布局和空间结构进行优化调整,积极营造城市传统风貌、塑造城市景观特色、提升城市生态环境。

02

水系恢复迎来历史机遇

新版北京城市总体规划中提到,开展生态修复,建设两道一网,提高生态空间品质。构建多功能、多层次的绿道系统,构建多级通风廊道系统,构建水城共生的蓝网系统。加强老城整体保护,恢复历史河湖水系保护和恢复重要历史水系,形成六海映日月、八水绕京华的宜人景观,为市民提供有历史感和文化魅力的滨水开敞空间。

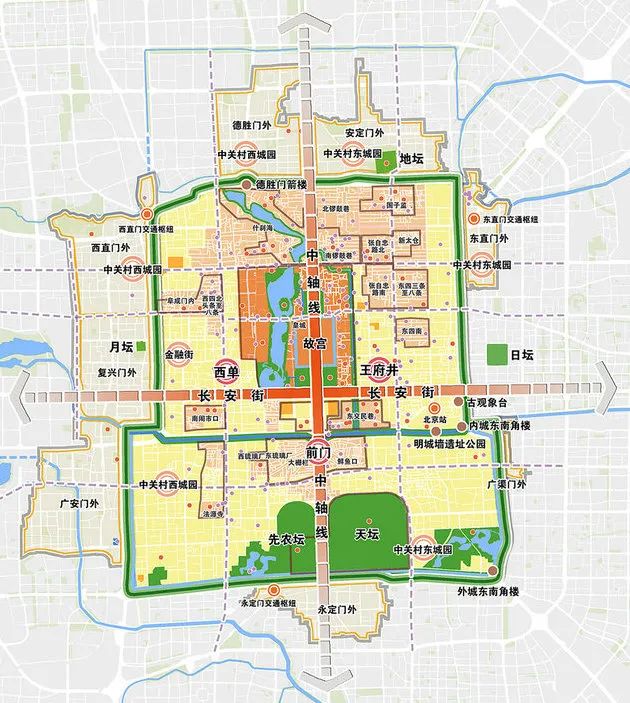

首都功能核心区空间结构规划图

首都功能核心区控规中提出,加强老城空间格局保护,结合城址遗存保护、历史水系恢复、绿化空间建设,完整勾勒清晰可辨的四重城廓。推动历史水系恢复,强化水系周边生态缓冲带保护、公共空间建设与滨水建筑管控。提升河湖滨水空间景观环境,提高滨水空间开放度,划定河道水域用地和控制范围,明确亲水空间边界。加强核心区水系互联互通,保证河湖水质。

首都功能核心区蓝绿空间结构规划图

2016年,北京市建筑设计研究院有限公司吴晨团队针对前门三里河及周边地区开展了整体规划与城市设计,以城市设计带动城市复兴,并于同年8月通过专家论证会;2017年,其中的三里河水系正式恢复亮相,作为新版北京城市总体规划批复后北京老城内第一条恢复的水系,为老城水系的恢复作出了指导性的尝试。

钩沉历史重现古三里河:

现存老河道,复兴前门东

01

前门外八字

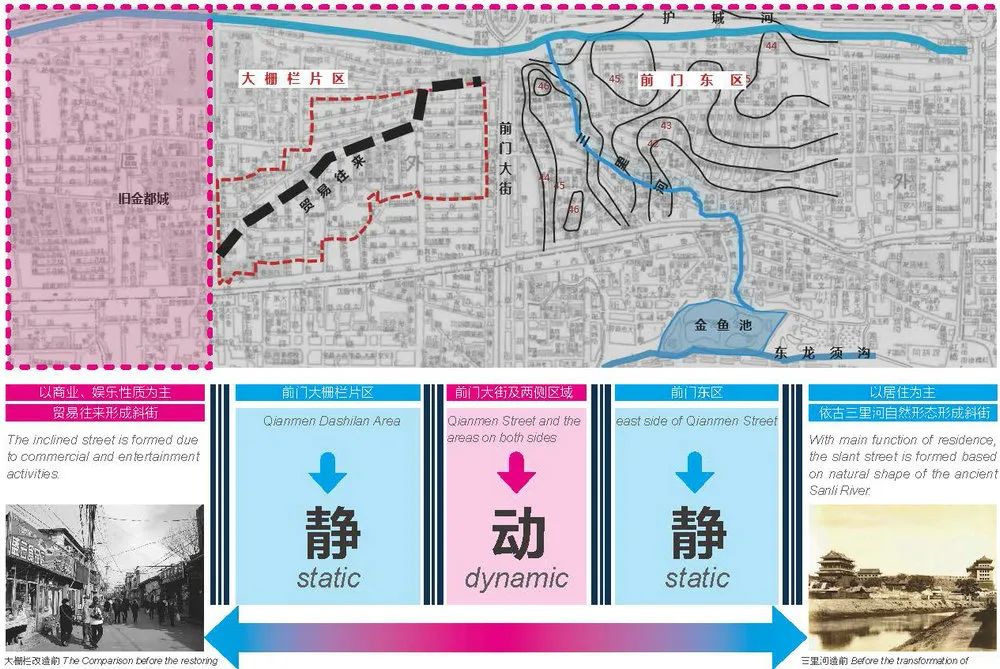

前门地区以前门大街作为核心中轴、结合东西两侧的大栅栏和鲜鱼口片区共同组成,由于历史原因形成独具特色的“八字街”。

西侧大栅栏片区为“左撇”,在元大都初建立时,金都旧址中有街市,新旧都城贸易往来自发形成了如今的大栅栏斜街格局。东侧前门东区为“右捺”,明代因泄洪而开挖三里河,河道水系自西向东顺应地势自然形成。

前门三里河八字街分析图

02

古通泄洪沟

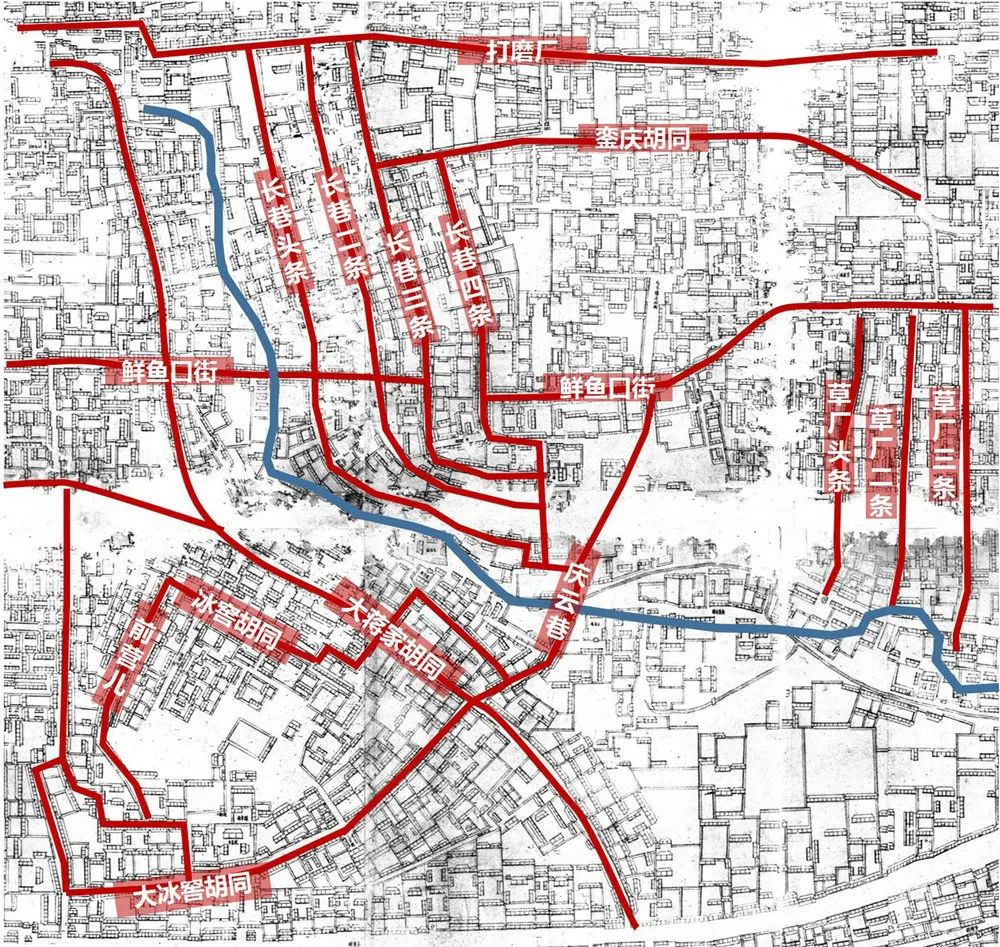

在历史上,三里河原本没有水源。明《河渠志》载:“城南三里河旧无河源,正统间修城壕,恐雨水多溢,乃穿正阳桥东南洼下地开壕口以泄之,始有三里河名”。到了清代初期,三里河大部分河道被夷为平地,附近居民便沿河道故址建房,逐渐形成多条街巷,其名称多与三里河有关。清末时,三里河南段尚遗存部分狭窄的河道,进入民国以后,只留下一条很窄的水道,上面架有简易木桥,两侧逐渐成了垃圾场,最后变成一条只有两三米宽的臭水沟。当时有很多逃荒逃难来的穷人聚居于此,两岸垃圾成堆,污水横流。民国政府时期这条沟仍为明沟,垃圾遍地。新中国成立后,为改善城市卫生环境,北京市政府将原有沟身填平,改明沟为暗沟,并修建马路,安装路灯,开通公交车。由此三里河道完全消失,只有北京地图上标注的打磨厂、长巷头条、芦草园、北桥湾、南桥湾、金鱼池、红桥等古老的街巷名称,大致勾勒出古三里河的基本走向,而河道遗存物已很少见了。

《乾隆图》前门三里河地区道路分析图

1999年前门东区航拍图

03

重现三里河

北京原有“燕京八景”美不胜收,现有“新十六景”流光溢彩,其中三里河为“正阳观水”一景。前门三里河地处保护区用地,全长约800米,总体规划范围18公顷,河道用地1.4公顷,水宽约4至9米。

前门三里河地区城市设计基于城市复兴理念,综合考虑保护与发展,上承前门东区多项规划与研究,下承重点片区的景观设计,结合文化恢复景观水系,按照控规实现景观绿地。

前门三里河更新后实景

城市设计引领城市复兴:

三里河水系及周边更新

01

城市修补:尊重城市、以人为本

随着城市生活进入高效时代,老城也迎来了一个更新与再营造的过程,既要保留老北京的文化,又要赋予其新的活力。设计中提出城市修补的理念,不仅对地区原有肌理进行最大限度的保护,又不断突破寻找有机更新的方式,实现恢复性修建。

前门三里河更新后实景

古三里河对前门地区肌理格局影响重大,决定了草厂和长巷胡同的走向,形成了北京极少见的有规律的扇形街巷,使前门区域成为北京斜街最多、最复杂的地方。

针对前门地区特有的地区肌理,保持街巷尺度与形态,项目采用城市织补的方式,在不同的片区进行自我更新而又不失整体,使得城市更新过程变得像一个生命体进行新陈代谢的过程,保留原有胡同规制和道路肌理,提升城市生活环境。将原有四合院建筑与自然环境巧妙结合,让老建筑焕发新生机,将新与旧有机的结合在一起,从而实现可持续的城市发展。

02

生态修复:尊重自然、和谐共生

前门三里河规划注重恢复河床自然形态,依据四合院落的平面走向,避免新建设性破坏,保留了原先大杂院、四合院里的香椿、国槐、榆树、旱柳等老树38棵,还种植了数百棵苗木以及上万平米的地种植被、花卉和水生植物等,并运用雨洪调蓄系统构建绿色生态环境。

前门三里河更新后实景

项目依据历史上河道位置和走向,以生态景观建设为主,突出了历史、人文、生态、艺术等特点,将胡同街区、四合院建筑与自然环境渗透融合,形成特有的自然肌理与清新朴野的风格。通过水系治理和生态修复,重塑了三里河河道景观,并注重修补完善街区功能设施,修缮居民房屋,延续历史文脉,提升街区活力。

前门三里河水处理间及蓄水池剖面图

此外,三里河河道还成为北京老城城市重要的通风廊道,加强城市空气的流动性、缓解热岛效应和改善人体舒适度,为城市引入新鲜湿润空气。

河道采用自循环的模式,保证水质水流,形成景观河,引入了海绵城市理念。比如河道下设置地下蓄水池,以及缸过滤和消毒设施,增加水体循环利用,蓄水池的雨水经过滤处理后可用于河道补水。

03

文脉传承:尊重历史、古今融合

北京前门三里河经过改造,脏乱差的胡同已经消失,蜿蜒的景观长廊,点缀多处亭台水榭, 顺着河岸有长巷二条、三条、四条、五条等胡同。汇集了泾县、南昌、江右、丰城等诸多会馆。

由于有很多文物与原有河道重叠,规划在保证水系的前提下进行了避让。如河道上后来盖起了长春别墅、丰城会馆等历史文物,考虑到这些因素,规划水系时,水系在原有河道上拐了个弯,以避让有价值的院落与建筑。

前门三里河文物避让水系分布图

前门东区周边文物资源众多,其中大部分是会馆,目前已逐渐完成文物腾退修缮利用的工作,在遵循原有历史格局的同时,还引进了新的业态。如临汾会馆活化利用为前门会馆博物馆、河边传统小屋改造为休闲水吧和春风习习书店等。

水系恢复推动老城复兴:

六海映日月,八水绕京华

北京老城环绕着由林带、水系等所构成的自然系统,这些自然系统环绕的空间不仅在生态涵养、雨水收集、调蓄防涝中具有重要作用,未来也将据此构建生机盎然、清新明亮的市民公园。

水系不仅与严谨规划的北京老城相映成趣,同时也是城市生态修复的重要部分。全国人大代表吴晨近年来多次提案,如相关水系恢复,“公园城市”的水系建设,北京城市复兴计划等,强调北京水系恢复的重要性,构建区域联通的生态系统,创造城市与自然的和谐共生。在不久的将来,北京还会持续推动水系恢复,让水系从城市的点缀变为城市的骨架,形成蓝绿交织的网络系统,展现六海映日月,八水绕京华的北京风光。

吴晨 北京市建筑设计研究院有限公司总建筑师、首钢集团总建筑师、北京市城市设计与城市复兴工程技术研究中心主任

郑天 北京市建筑设计研究院有限公司 吴晨工作室 规划设计总监

李想 北京市建筑设计研究院有限公司 吴晨工作室 工程师

内容来源:北京规划自然资源

本内容市规划自然资源委核心区规划处、历史文化名城保护处、东城分局、市规划院也有贡献

图片来源:吴晨工作室

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

首都机场航站楼:见证首都民航事业发展

五一假期何处去?这11条骑行线路,必须打卡!

邱跃:推进法制建设 保护历史名城——重新制定的《北京市历史文化名城保护条例》解读

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):前门三里河,从水系恢复迈向北京老城复兴

规划问道

规划问道