小城镇在我国城镇化进程中曾经起到了重要的历史作用。虽然随着乡镇企业的式微,小城镇的要素集聚能力已不再显著,但是作为衔接城乡的重要空间层级,小城镇必然要在当下城乡发展中以适应性的改变与调整融入新的区域分工体系,切实发挥在乡村振兴与城乡融合中的作用与意义。本文研究的初始动机便是在对武汉、贵州、浙江等地的小城镇进行调研后,认识到“增长导向”下小城镇的“规模集聚”在实践发展与价值认知层面都不再具有可持续性,因此,从区域分工的视角以“分化”与“再分化”解析小城镇发展内涵与价值,细化认知、综合判别小城镇在区域发展中既有与潜在的分工价值,合理引导区域内小城镇在非均衡协调发展框架内分工合作,助推城乡融合与乡村振兴。

对分化后小城镇表现出的发展状态和新的整体结构特性与问题进行科学认知,是客观、准确地把握小城镇职能定位、制定适应性发展路径的重要依据,也是促进城乡融合和区域协调战略在基层有效实施的保障。但到目前为止,针对小城镇分化的研究基本集中在对某一区域内分化特征的描述和策略引导方面,并未对小城镇分化的本质、内涵、机制及其影响进行理论辨析。本文旨在对小城镇分化的内涵及其机制进行系统解释,并在阐明目前小城镇“分化”形式与内涵的适应性与充分性问题的基础上,提出“再分化”的价值内涵及其转型趋势。

分化造成了小城镇在根本性的规模、职能、发展能力与发展方向方面的队列性或秩序性的调整,使整体发展关系由“量变”走向“质变”,这种整体性的分化在各种变化耦合关系中是否具有充分性而显现出积极意义,抑或隐含着不合理因素而可能产生持续的消极作用,这些问题是需要予以科学研究和解释的。

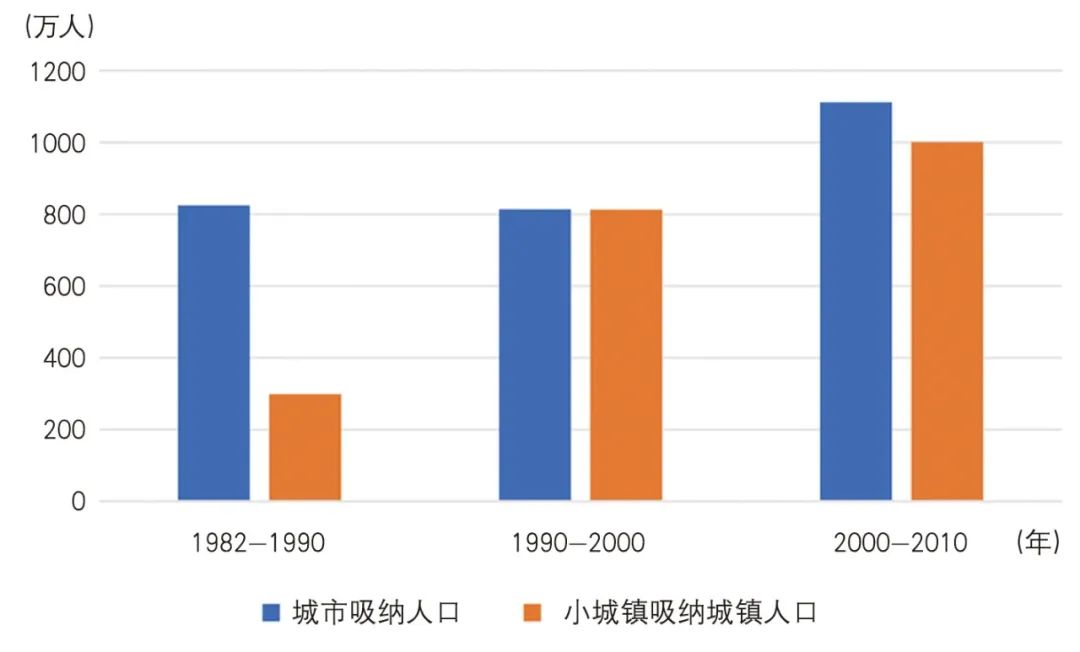

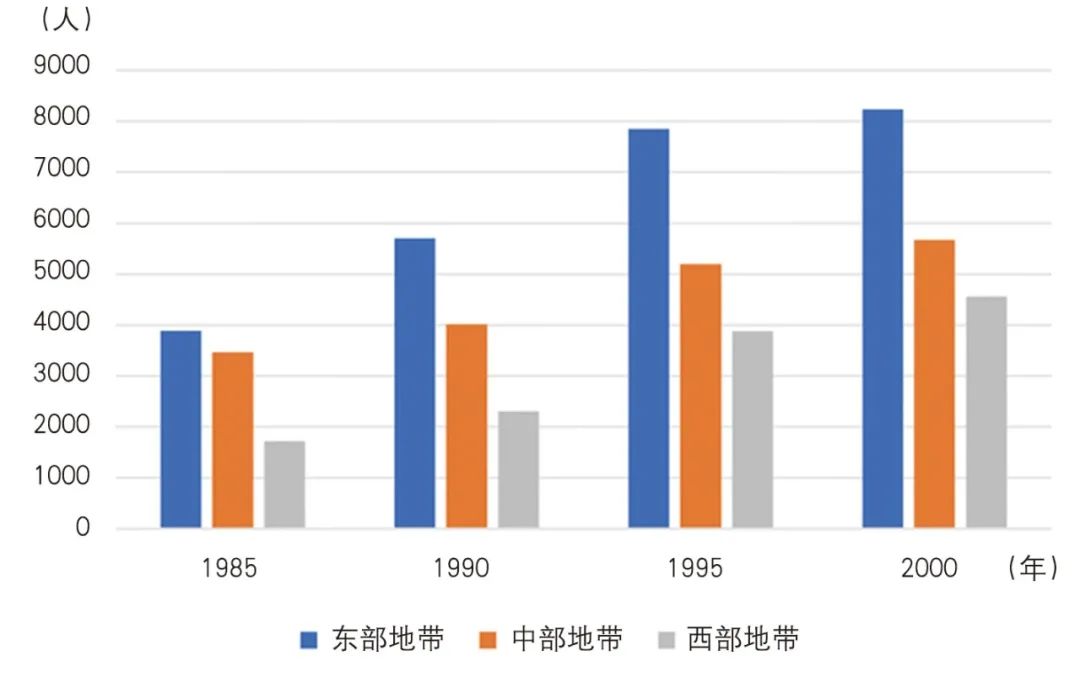

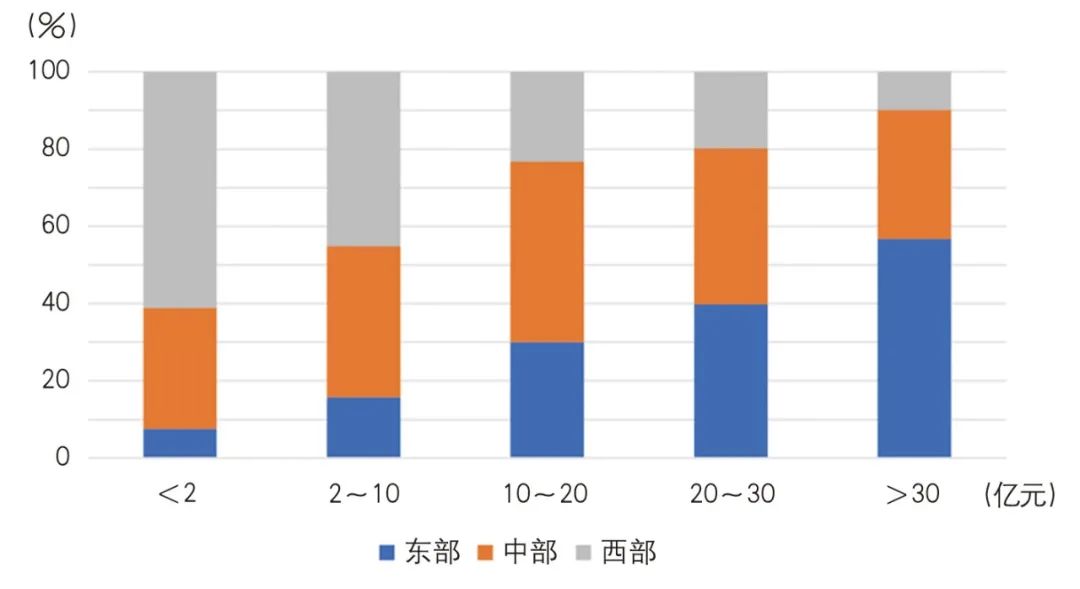

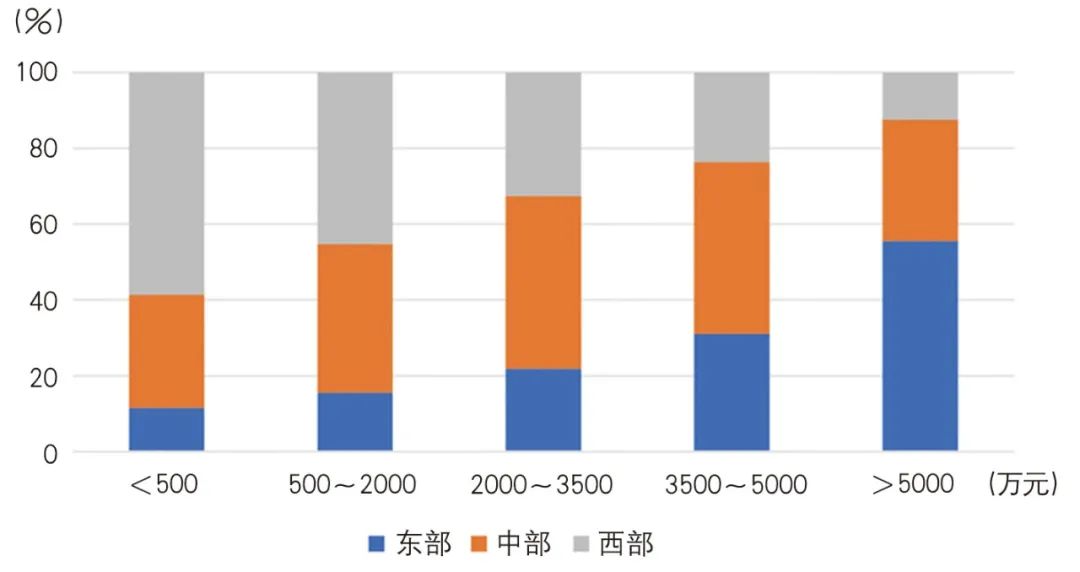

我国小城镇的第一次分化开始于改革开放后,稳定于上世纪末。从小城镇数量趋势来看,受到1983年公社改镇的政策推动及之后“小城镇、大战略”时期建设高潮的影响,小城镇的数量激增,并在2002年达到相对稳定的状态。同时,镇村相对数量也在同期基本稳定,作为乡村基层组织中心的小城镇其量变基本结束。作为推动乡村城镇化的重要力量,小城镇层级对城镇化的整体推力开始减缓(图1)。至此,以数量增长、规模集聚为主要特征的发展态势基本稳定,小城镇发展完成了第一次分化,形成了基于区域经济结构差异的宏观发展分化(图2),以及基于要素禀赋差异的个体规模分化(图3、4)。

▲ 图1 | 1982-2010年城市与小城镇吸纳城镇人口比例

▲ 图2 | 1985-2000年东中西部建制镇人口规模演变比较

▲ 图3 | 2000年以乡村经济总收入为测度的东中西部建制镇分化数量占比情况

资料来源:笔者根据第一次农业普查数据自绘。

▲ 图4 | 2000年以建制镇财政收入为测度的东中西部建制镇分化数量占比情况

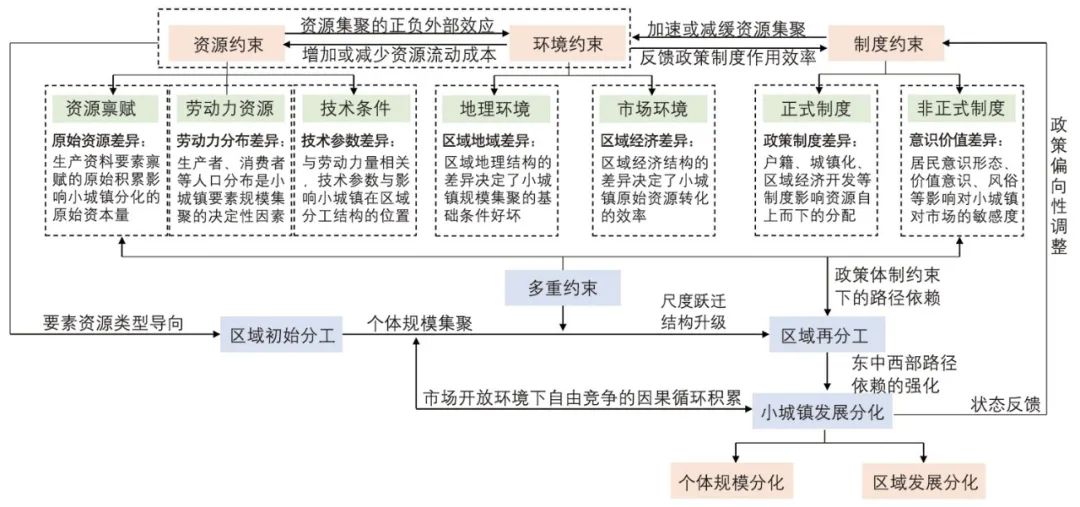

从个体层面来看,不论是以外源性资本注入的珠三角模式,还是自下而上内源式发展的长三角模式或是以农业产业化促成就地城镇化的山东半岛模式,其本质都是以个体最优化为导向的要素局部集聚,并且这种要素集聚首先具有特定的资源禀赋支撑和区域环境基础,以原始要素的规模化积累奠定了小城镇在区域经济发展中的初始优势地位。在区域初始经济结构形成的基础上,政策制度开始对集聚优势明显的小城镇产生特定偏向,导致资源要素加速集聚并形成制度性路径依赖,个体集聚规模较大的小城镇开始在市场开放环境的自由竞争下完成自身经济结构的升级,从而在区域经济结构中再次占据有利的位置,形成强化的循环累积,从“量”的积累完成“质”的转变。

随着制度环境、资源基础、市场背景和意识观念的转变,分化过程中被迫下沉的普通小城镇,确实难以复制东部小城镇看似多元化但实质需要特定历史条件的发展模式。同时,在经济全球化和交通网络日益完善的背景下,小城镇由较为孤立与封闭的状态转而或主动或被动地全面接入全域开放系统,若无合理、适当的路径引导,在国际、国内的双重资源和市场影响下,该类小城镇的城镇规模位次将在因果积累的路径依赖中不断下沉,其自身提升的动力不足,以及与中上位小城镇日益拉大的差距,将导致高度分化的现象愈益普遍。

第一次分化后小城镇呈现出发展乏力与低效增长的态势。通过建制镇平均镇区规模与小城镇镇区人口规模、人均住宅面积以及乡镇企业数量分别进行线性曲线拟合与Logistic拟合,拟合结果显示R方值的拟合度大小依次为建成区户籍人口规模(线性拟合R方值为0.981,Logistic拟合R方值为0.989)、人均住宅面积(线性拟合R方值为0.977,Logistic拟合R方值为0.962)和乡镇企业数量(线性拟合R方值为0.706,Logistic拟合R方值为0.678)。数据表明,镇区空间规模的不断扩张与乡镇企业前期激增但是后劲动力不足的集聚形势拟合度并不高(R方值越接近1表明二者随时间的变化曲线拟合度更高),但是与镇区户籍人口的数量增长与人均住宅建筑面积的持续走高却具有非常高的拟合度。然而相关调研显示,小城镇镇域人口中近18%的人口外出务工,严重的外流比例甚至可达六成(数据来源于《说清小城镇》)。而与此同时,人均住房建设面积却在持续走高,空间的低效扩张现象较为明显。

要素集聚最大化认知导向下的分化结构已不具适应性。不论是中西部的普通小城镇,还是已经完成原始积累的东部小城镇,单一以个体要素集聚程度的最大化或发展水平最优化难以精准认知小城镇的职能和定位,容易造成小城镇差异化发展引导路径的偏差。另一方面,小城镇集聚规模的“量”是静态的个体概念,小城镇的职能和定位则具有明显的区域性、持续性和动态性,因此若以个体“量”在小城镇分化中的位次去判定小城镇发展的职能和定位,其实质是以片面的、静态化测度去衡量整体性的动态化状态,不具有可持续的表征性和科学的引导性,如表1所示,东中西部小城镇均存在人口城镇化水平低于土地城镇化水平。

▲ 表1 | 东中西部小城镇个案近十年规模变化趋势对比

分工演化视角下小城镇从“分化”到“再分化”的理论解释

基于赫克歇尔(E.Hechsher)与俄林(B.C.Ohlin)的资源要素禀赋理论,原始资源的先天性差异促使大部分东部小城镇在区域初始分工时便占据了利润较高的产业结构位序,奠定了小城镇分化的宏观区域格局。制度约束的力量在改革开放初期,本身具有区域非均衡发展战略的引导偏向,另一方面,在初始分工优势明显的小城镇自身的高效反馈和转化下,制度约束与市场力量的嵌入形成合力,使得优势小城镇在开放性的竞争中获取更多机会参与到更大空间尺度的区域经济分工格局中,在因果循环的累积效应中完成了个体在区域分工结构中的空间尺度跃迁和自身经济结构的转型升级,从内部拓宽了自身与外界在社会、产业、服务、信息等多方面衔接的规模和尺度,并在不断强化的路径依赖中巩固了在分化结构中的位序(图5)。

资料来源:笔者自绘。

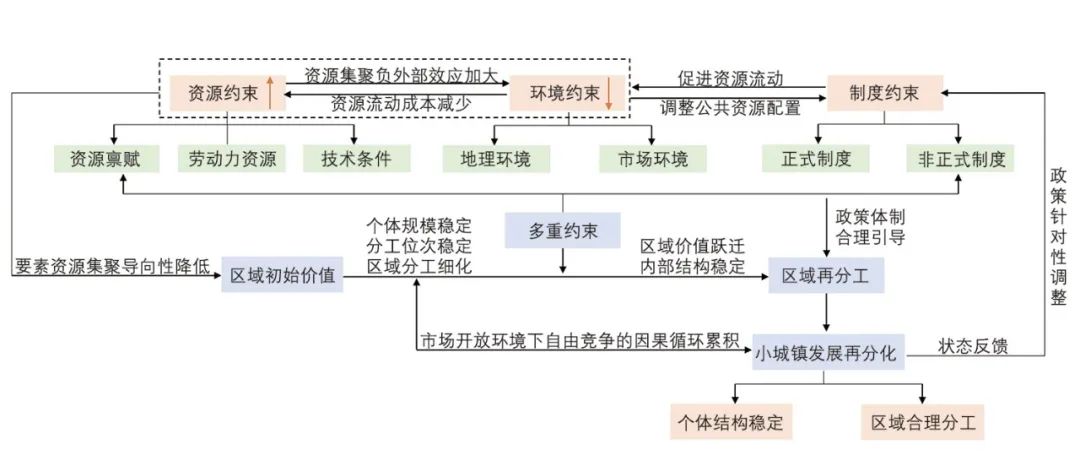

小城镇的再分化虽然仍会在资源、环境和制度的多重约束下进行,但是不论是对于第一次分化中被“剩余”的小城镇,还是从当前的发展环境变化来看,决定区域初始分工的约束条件、约束力度、约束向度均已发生变化,因而对小城镇在区域初始环境中的地位判断标准也将随之发生改变。从整体分工演化的内涵来看,再分化是约束变化后小城镇从空间尺度的跃迁转向区域价值的跃迁(图6)。

▲ 图6 | 小城镇再分化后的区域分工价值跃迁示意

如上所述,随着个体要素积累的“量”对小城镇发展分化促进作用的减弱,以及普通小城镇面对增“量”的疲态,对“再分化”中小城镇在区域分工中的综合价值认知应从对“量”的位序差距向“质”的精准化识别转变,强调小城镇在区域中的根本性职能。所谓“质”的精准化不仅指目前“特色小镇”所倡导的以旅游、历史、工业、商贸等个体特色产业和文化而彰显出的差异化、个性化发展路径,更重要的是小城镇对区域发展所起到的个性化贡献,尤其是对广大乡村地区的多元化影响作用。如公共服务中心、电商物流组织中心、粮食主产区技术支持中心、生态涵养地服务中心等。如果说在第一次分化中,一部分小城镇依靠时势与区位优势已经完成了在区域分工中的空间尺度跃迁,极大地发挥了其“城市性”的上位对接职能,体现了其要素集聚的高能与高效,那么,再分化则是使小城镇整体上能够公平公正地参与区域分工,以社会保障、文化自信、生态文明的全局视野,对其必须承担的基层职能进行针对性品质强化,对其可能承担的区域职能进行差异化引导、培育与提升,通过政策保障的充分、及时,稳定、优质、持续地发挥其基层综合支撑与服务作用。

目前以个体发展水平或发展质量最优化为目标,而对小城镇个体进行的封闭式、割裂式的体系结构建设的引导思路,因为其本质上仍属于静态的区域均衡发展思路,没有突破第一次分化中以规模位序作为小城镇区域价值判断的内涵认知,具有一定的孤立性、片面性和静止性,可能因此而忽略个体发展高效而区域价值低能,或当前利益高效而未来运行失效,等等诸如此类的失调性问题,进而影响对小城镇以及区域高质量发展的科学判断和治理决策。因此,小城镇再分化内涵认知的区域性和动态性视角将十分重要,尤其是随着交通、信息、数据与智能技术向广大乡村的深入,生活服务圈范围日益扩大,特别是根据区位与发展基础条件,在明确小城镇对外衔接的空间尺度的基础上,综合考量小城镇在经济产业分工、公共服务能级、社会公平意义、粮食安全保障、文化传承目标、生态涵养价值等多方面的职能和价值,引导小城镇在开放的层级结构中形成多元互补、协作高效的分工结构,使其适应当下区域经济发展和城镇化快速推进的宏观环境,进而在再分化中获得新的异质化、特质化或者优质化发展机会。

在城镇化日益重视“质”的今天,个体最优化导向下的要素集聚规模指标已经不再对分化具有全面、准确与可持续的表征与解释作用。从分工演化的视角来看,可以基本明确再分化的根本任务是由个体在区域分工中的空间尺度跃迁向价值跃迁的转变,应当以区域化、网络化的新视角,甚至是国家粮食安全、地区生态安全、地域文化与民族文化保护、社会安全稳定等方面的综合性、全面性视角,细化认知、综合判别小城镇在区域发展中的分工价值,避免过分关注经济规模集聚与极化发展的现实成效,而忽略可能造成的社会安全、文化传承、基层保障等其他方面的风险,最终形成社会经济发展的结构性缺陷并难以逆转。明确再分化价值内涵的意义在于能够更加准确、全面、公正地认知各类小城镇在区域发展中的价值,合理引导区域内小城镇的分工合作。同时,能够有效、有针对性、适度地干预小城镇在城镇化进程中的优胜劣汰,以公平公正、机会均等为区域发展原则,以区域协调与高质量发展为目标,提升小城镇在社会经济和环境发展中提供贡献的基础能力和专项能力,以实现各类小城镇在城镇化进程中既协调互助又各擅其能地充分发挥其基础稳定作用和区域战略价值。

本文撰稿:乔晶。原文已在知网首发。

《小城镇从“分化”到“再分化”的价值内涵辨释》刊于《城市规划》2021年第 5 期第46-55,第82页。

乔 晶,博士,华中科技大学建筑与城市规划学院,讲师。

耿 虹,博士,华中科技大学建筑与城市规划学院,教授,博士生导师,中国城市规划学会理事,中国城市规划学会小城镇规划学术委员会副主任委员,本文通信作者。

* 国家自然科学基金项目(51878306):大都市地区小城镇“非均衡收缩”的特征、机制与规划应对—以武汉市为例。

【全文下载】文章已在知网首发,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=CSGH20210224005&v=e0VWQrSXHmRd1GEVc1n7MOdT5iNwzp7p68xjp3KlYvNo1SNoL27Xg1gObb9kl4s4

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】小城镇从“分化”到“再分化”的价值内涵辨释

规划问道

规划问道