今日注册规划师考试已经结束,随着考试结束,国匠城的最新版APP也已上线,稍后大家可以进入APP查看最新热点与资讯,也可一起讨论下今年的考试心得。回复“APP”即可查看下载方式。近期我们将详细介绍国匠城APP的各类有趣的功能,欢迎大家继续关注。

导读:本期日课推荐两篇文章,重点推荐战略规划中开源数据的一些应用,以常州为例。另外推荐一则宁波分区规划编制经验。

1、多源数据在城市战略规划中的应用

石亚男 张淑杰 规划中国

石亚男 中国城市规划设计研究院学术信息中心副研究员

张淑杰 中国城市规划设计研究院学术信息中心博士

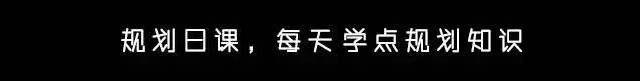

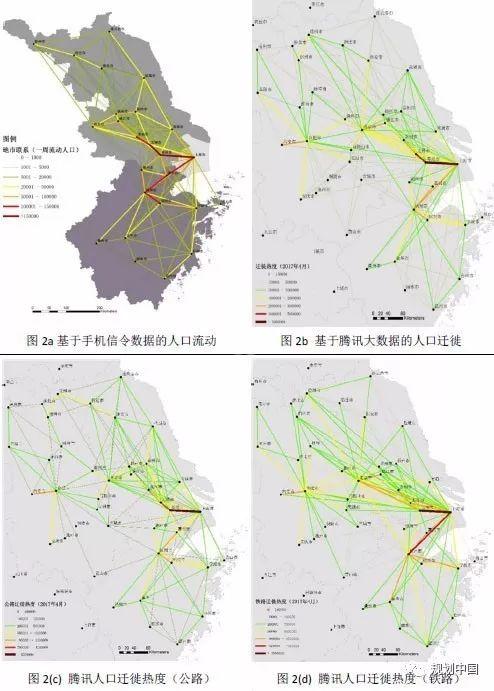

以常州为例,在战略规划中,运用了手机信令数据、工商注册企业数据、高速路出入口交通流量数据、交通卡刷卡数据和网络开放大数据。

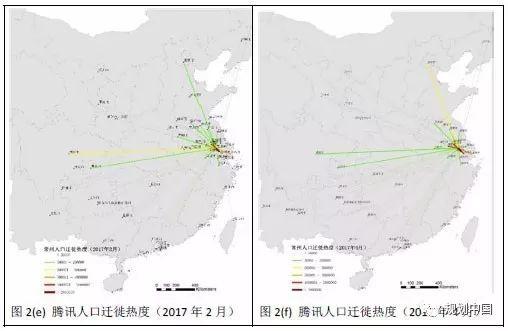

其中,常州市域的手机信令数据由江苏省移动和联通公司共同提供;工商注册企业数据包括企业的基本信息、空间位置、投资与被投资信息、总分支关系等;高速路出入口交通流量数据和交通卡刷卡数据由常州市交通局信息中心提供;网络开放大数据主要来自于腾讯位置大数据、大众点评网、搜房网、豆瓣网、新浪微博等。

数据应用分为以下几个方面:

区域联系(对外交通,人口流动,经济联系)

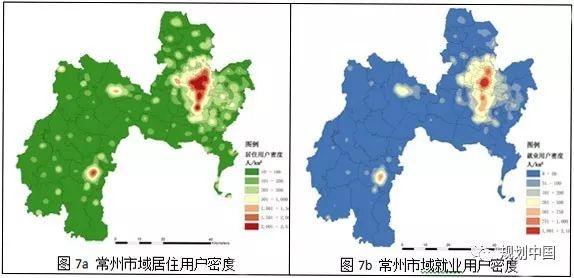

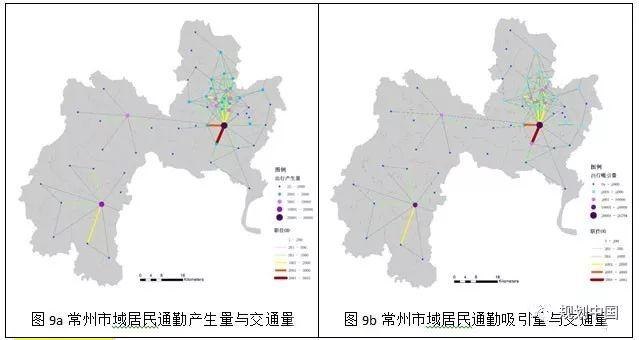

居民出行(时空分布,城市功能,职住通勤)

城市活力(经济活力,消费活力)

中心体系(城市中心体系结构识别)

相关研究可视化:

常州与省内各市高速联系分布(左)、常州与各市联系比例(右)

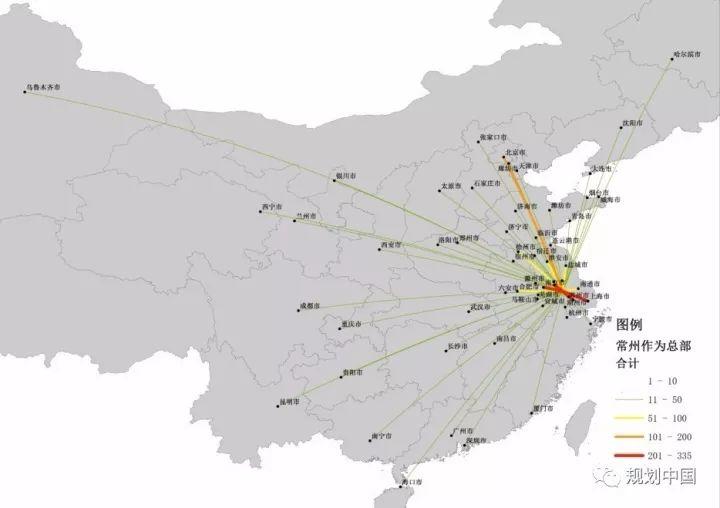

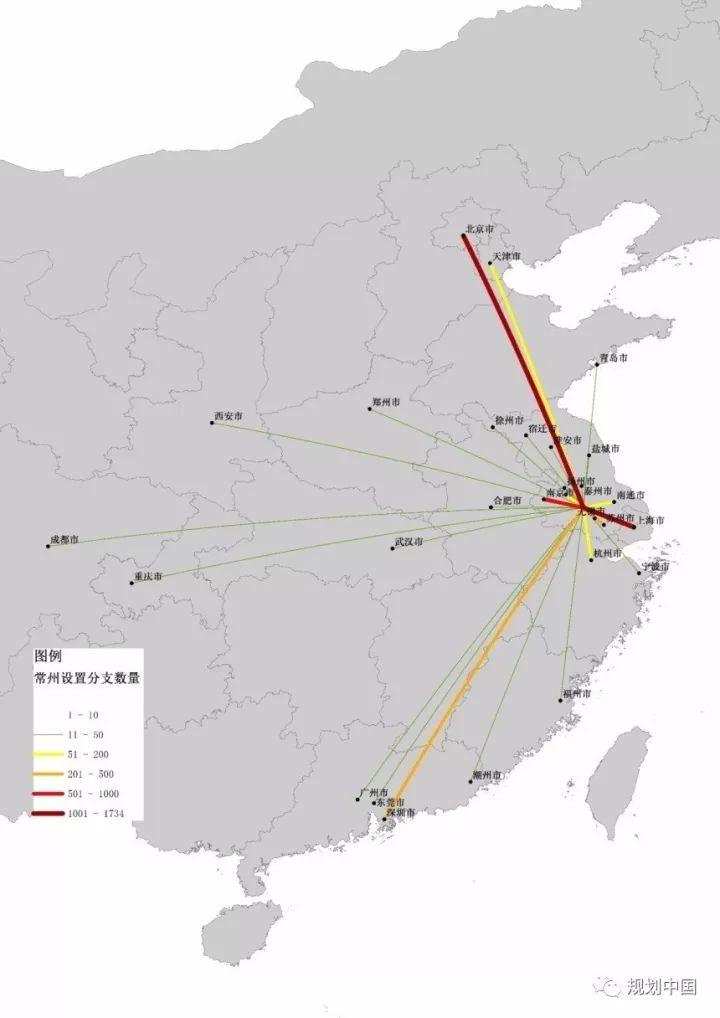

长三角城市企业之间总部与分支联系

常州企业的分支机构分布

常州企业所属总部分布

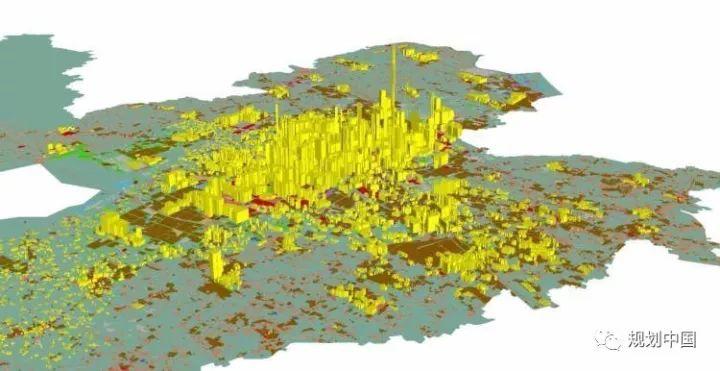

常州市辖区夜间居住用地上的人口空间分布(三维效果

常州市辖区白天各类用地上的人口密度(三维效果)

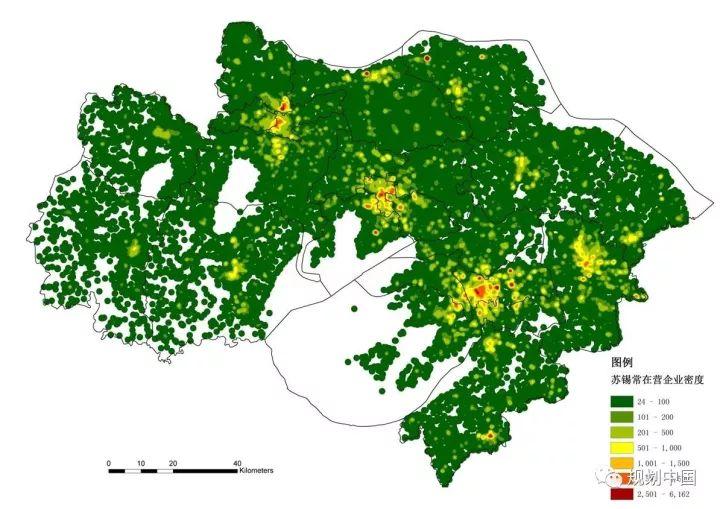

苏锡常地区在营企业空间分布

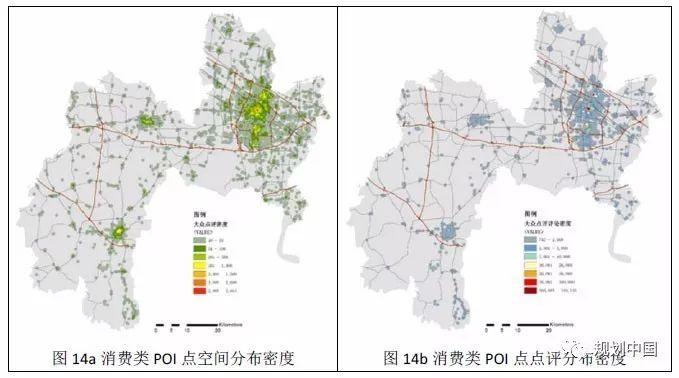

大众点评POI点评论热点区域分布

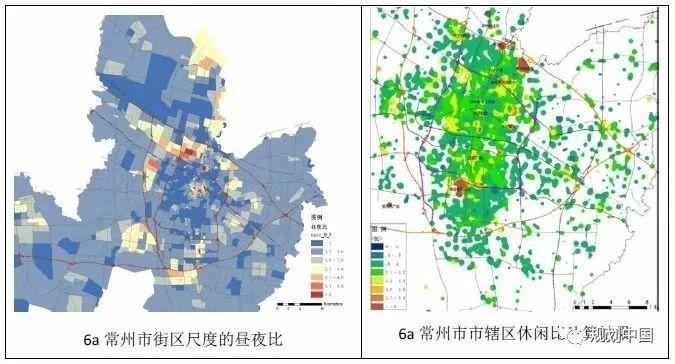

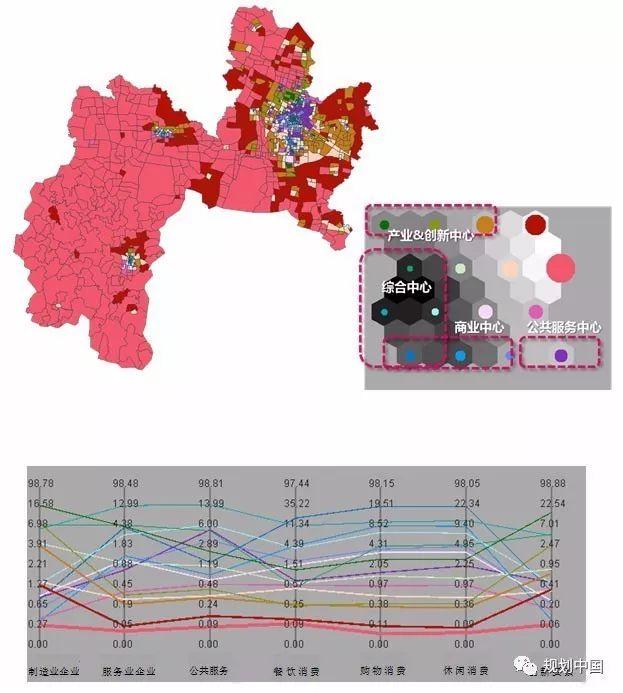

基于多维属性特征分析的中心体系识别

研究相关结论:

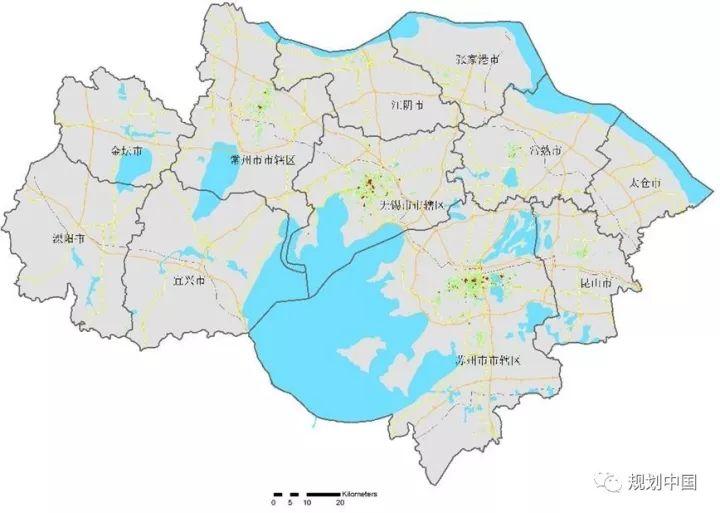

(1)区域联系方面:常州是长三角沪宁走廊上的重要节点,与走廊上其它中心城市的联系都较为紧密,尤其是无锡、苏州、南京和上海的联系最为密切。从综合联系度得到的区域中心性来看,常州是处于第三层级中间,从空间关联的腹地来看,常州与苏中地区120公里范围中心城市有一定关联度。

(2)居民活动与出行特征方面:常州市域范围内呈现出以常州主城区为就业中心,外围四大就业副中心的格局。主中心又明显划分为老城中心和武进中心两个就业中心,同时分别围绕两个中心形成半径5-8公里左右的居住圈格局。常州的职住关系相对较为均衡。通勤方面,常州市辖区居民的平均出行距离比较合理,通勤效率较高。37%的居民通勤距离在5公里内,通勤距离大于10公里的远距离通勤者仅占25%左右。

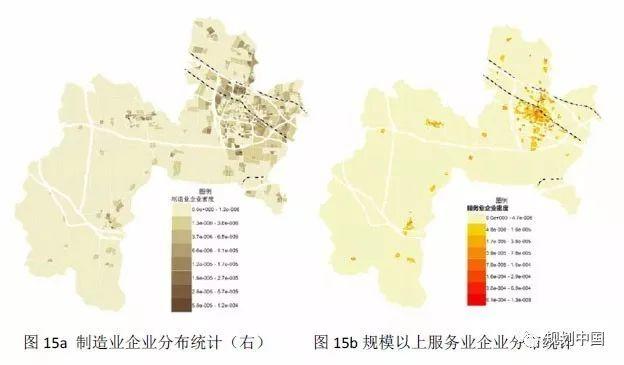

(3)城市活力方面:经济方面,常州企业分布呈现中心集聚特征,中心的辐射能力不强。从企业接受投资的角度,近年来业租赁和商业服务业、科学研究与技术服务类企业得到投资比重持续上升并均超过制造业,有利于城市活力的提升。居民消费方面,各类消费的活力区域基本都呈现北、中、南三个中心的格局,其中中部以老城区为主的核心区消费活力最强,北部新北组团核心区次之,南部武进组团核心区消费活力较弱,且相对分散。

(4)城市中心体系识别方面:通过对制造业、服务业等多类产业的空间集聚特征,以及大众消费、公共服务设施空间分异特征的分析,识别了不同类型中心在空间上的集聚,并分析了常州市中心体系结构特征,即三大综合中心、两大产业创新中心,同时提出待培育的商业中心和公共服务中心。

点击查看原文全文,详细查看相关图纸与结论:多源数据在城市战略规划中的应用——以常州市为例

2、新时期宁波市分区规划编制的创新与实践

王武科 施燕娜 等 规划师杂志

规划特色与创新

1、提出核心管控要素的规划理念,推进规划层层传导落实

率先在分区规划中提出核心管控要素,并按照边界管控和布局管控的理念,确定7类重要管控线和8类重点布局管控要素(表1)。以核心管控要素的形式明确分区规划需强制管控的内容,并刚性传导给控规和镇、村规划,有效实现了规划的层层传导和落实。同时,划定20个控规编制单元,通过“一图一表”的方式将市区级公园、公共服务设施及市政设施等重要控制指标落实到控规编制单元中,推进规划实施。

2、强化规划统筹,创新空间布局思路,形成全覆盖的用地布局

按照规划全覆盖、城乡一体化的要求,打破原有行政体制边界,改变各自为政的空间布局模式,从整体角度、长远维度和战略高度组织空间布局。尝试在分区规划中应用区域城市设计的理念,理清城市中心、公共空间与生态廊道等的关系;突出强调TOD引领,依托轨道枢纽建中心、依托轨道廊道建轴线,以轨道交通廊道为轴构建城市发展骨架;按照先底后图的思路,落实生态优先思路;运用远景总图控制方法,处理好近远期关系;同时,按照全覆盖的编制方式,不仅关注建设用地,还提出了外围村庄、生态廊道、山体和生态基底等非建设用地的控制与管理措施。

3、创新分区规划编制内容

宁波市城西片区分区规划编制内容的创新体现在以下几方面:一是尝试在空间层面落实低碳生态理念,通过构筑绿色开放空间系统稳固城市格局,对生态红线、城市绿地、河网水系进行合理规划和有效控制;二是遵循 TOD 发展理念,匹配土地利用和轨道交通,建立“公交+慢行”的低碳交通体系;三是突出生态渗滤,改变绿地的设计理念和建设方案,明确蓝线控制要求;四是新增建设用地的开发强度管控、地下空间开发建设、分区风貌管控等内容。

4、探索河网水系密集地区海绵城市规划建设方法

城西片区位于城市上游,是中心城区重要的滞洪区域,规划坚持目标导向和问题导向相结合,提出了“绿”“灰”结合的海绵城市建设总体方案。具体包括:一是建设城市源头低影响开发雨水系统。落实屋顶绿化、下沉式绿地、雨水花园、生物滞留带和透水路面等低影响开发措施,控制源头雨水径流。二是构建城市大排蓄系统。加快骨干排水河道和沿江排涝泵站的建设,保护城市水域,构建以水系为主体的城市大排蓄系统,进一步提升区域的排涝能力。三是综合治理城市水环境。落实生态河道建设理念,加强雨污混接、雨水口等雨水系统污染控制,进一步提升区域水环境质量。

5、以人为本,构建完善的公共体系

一是完善公共服务配套设施,建立三级中心体系,明确市、区级公共服务设施的数量、规模和位置,提出街道级公共设施的配套标准;二是推进“网络覆盖、智能绿色”的市政基础设施建设,特别是加强综合管道建设,支撑城市健康发展;三是划定重点生态品质功能区,设计生活“场所”,通过轨道、绿道、公交或慢行交通连接,引导居民的出行方式,打造地区低碳、生态的典范,成为最有活力的公共空间。

规划日课,欢迎投稿

回复:“成长营”提升规划思维综合能力

(试听课请至第24节观看)

【 国匠城 】

回复“APP”,下载国匠城最新APP客户端

城市规划行业知识社群

注册会员:125344人

微信关注: 72979人

认真 坚持 梦想

点击查看:研习社课程详细内容

点击查看:研习社课程详细内容

始发于微信公众号:国匠城

规划问道

规划问道