新中国成立以来,在党中央的坚强领导下,随着七版北京城市总体规划的编制、修编及实施,作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,北京不断探索和实践“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大问题。

70年来,伴随着伟大祖国的复兴之路,北京逐步发展为现代化国际大都市。那么,北京城是如何一步一步成长为如今的模样?面对新时期、新阶段,首都城市发展又面临哪些新挑战、新问题、新机遇?在纪念建党99周年和即将迎接建党100周年之际,让我们一起回顾历史、思考未来。

“北京城市故实”专题立足北京“四个中心”的城市战略定位,从城乡规划、自然资源、建筑工程、市政交通、文化生活五个方面,按照新中国成立后的30年(1949-1978)、改革开放后的30年(1979-2012)、党的十八大以来(2012-至今)三个阶段,讲述北京城市“故实”(注:“故实”指有历史意义的事实),带您重温北京城市规划建设发展的故事,展现新中国成立以来北京城市规划建设之路和辉煌成就。

天安门广场始建于公元1420年(明永乐十八年),是紫禁城正门承天门(今天安门)外的皇家宫廷广场,当时是一处被红墙密密封闭起来的禁地。如今,这里已成为向人民开放的世界级城市公共广场。

如果我们把天安门广场的这种改变,放在中国共产党建立与发展历程中回溯,定会深刻感受到它的非凡意义。中国苦难辉煌的过去、日新月异的现在以及光明宏大的未来,都被浓缩于天安门广场之中,它贯通党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史,它就是中国共产党百年辉煌最伟大的见证。

跨越建党百年历程的天安门广场改扩建史

从1911年到2021年,中国的每一次巨变都引领中国人民跨上一个大台阶,而很多触发巨变的政治、历史事件都发生在天安门广场。可以说,天安门广场与中国的革命、建设、改革、复兴事业是紧紧联系在一起的。也正是因此,天安门成为中华人民共和国的国家象征,其形象凝固于国徽之上,天安门广场也成为全国各族人民心之向往的精神圣地。

与此同时,每一次巨变也对天安门广场产生了影响,广场的外形、尺寸以及格局都随之发生改变。回顾天安门广场的改扩建史,就是在重温中国的历史,回溯中国人民和中华民族砥砺前行的峥嵘岁月。

天安门广场的第一次改造

从封闭向开放的初步尝试

1911年,辛亥革命结束了中国两千多年的封建帝制。民国成立后,为了适应新的社会要求,北洋政府内务部总长朱启钤启动改造旧都城计划。他主持拆除了天安门前千步廊、正阳门瓮城,并修筑了沥青路,使得原本封闭的宫廷广场变成可自由穿行和逗留的开放空间,成为了具有现代意义的广场。与此同时,社稷坛也从皇家禁苑被改建为北京的第一座现代城市公园。

这些发生在天安门广场及周边的重大改变,标志着城市建设中唯王权至尊向服务于市民生活这一理念的过渡与转变,是北京乃至全国现代化城市建设的起点。更为重要的是,辛亥革命为马克思主义在中国的传播打开了通道,把中国近代思想解放运动推向了崭新的发展阶段,为中国共产党的诞生准备了思想条件。

民国时期拆除天安门前千步廊

1919年5月4日,3000余名爱国青年学生从北大红楼出发来到天安门广场,英勇地站在天安门下呼喊、抗争,震惊中外的五四运动爆发。

1926年3月18日,数千名爱国学生在天安门广场上抗议八大帝国主义国家的最后通牒,却惨遭军阀屠杀,悲愤之余鲁迅先生写下了著名的《纪念刘和珍君》。

9年后的12月9日,又一批爱国青年学生聚集在天安门下,他们振臂高呼“停止内战,一致抗日”,掀起全国抗日救国新高潮。

天安门广场注定不是一个平凡的城市广场,一批批觉醒的人民大众聚集在这里,将整个中国从沉睡唤醒,它见证了中国工人阶级正式登上政治舞台,它在烈士的血痕中看到了中国的希望,并等待着中国共产党拯救患难中的中国人民。

1919年五四运动

1949年10月1日,以毛泽东同志为主要代表的共产党人,带领中国人民最终夺取了新民主主义革命的胜利。在进行了简单整饬并全面清除了天安门前的杂草、垃圾后,举世瞩目的中华人民共和国开国大典在这里举行,五星红旗从这里升起,中华民族完成了有史以来最为广泛而深刻的社会变革。

它彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史,彻底结束了旧中国一盘散沙的局面,彻底废除了列强强加给中国的不平等条约和帝国主义在中国的一切特权,中国人民实现了站起来。

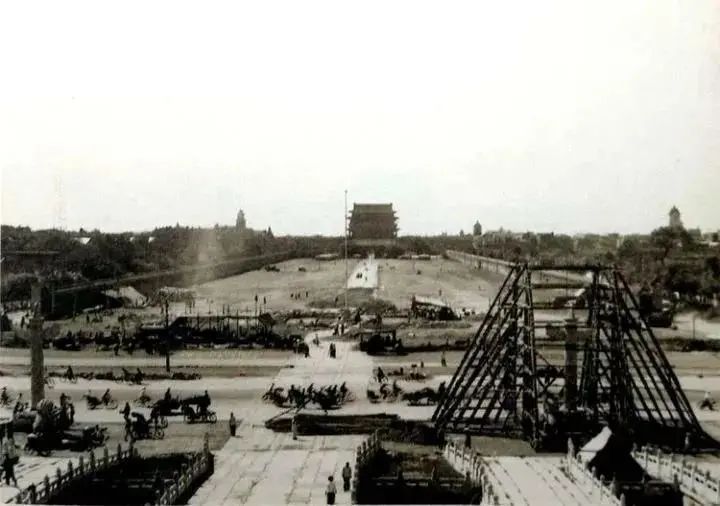

1950年的天安门广场

天安门广场的第二次改造

把人民放在首都的中心位置

新中国成立前夕,为了纪念在人民革命战争、民族解放战争和民主运动中牺牲的人民英雄,全国人民政治协商会议第一届全体会议决定,将在首都北京建立人民英雄纪念碑。

1949年9月30日下午,毛泽东亲自率同全体政协委员,在天安门广场上举行了庄严的奠基仪式。

1958年5月1日,以象征皇权的宫殿、城楼、坛庙为主体的明清中轴线上,迎来了一座专为人民英雄而设置的新式建筑。纪念碑设计在继承碑碣传统设计的基础上,吸收西洋古典建筑设计手法,对碑顶、碑身、基座进行适当创新,塑造既高耸挺拔又庄重敦实的纪念碑形象。

这是新中国时期在天安门广场上的第一次改变,人民英雄纪念碑与天安门、正阳门形成了一个和谐、一致、完整的建筑群。

1958年完成人民英雄纪念碑建设

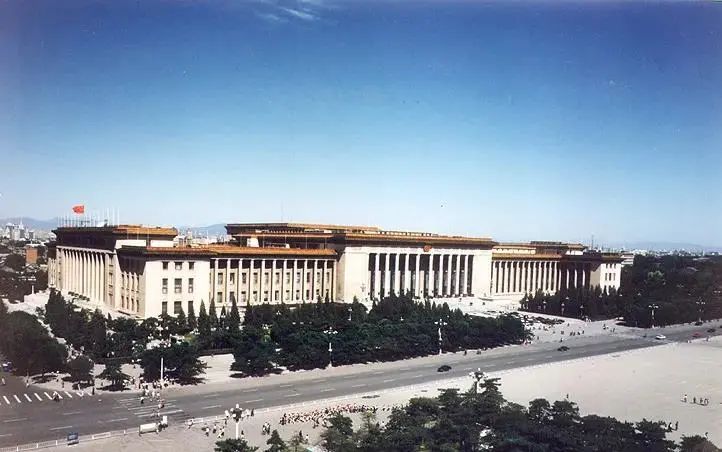

1958年,为迎接建国十周年大庆,北京启动了国庆十大工程,并开始了天安门广场历史上最大规模的改扩建,拆除中华门,广场东西两侧分别建设了中国革命博物馆、中国历史博物馆(两馆属同一建筑内,后更名为中国革命历史博物馆,即今中国国家博物馆)和万人大会堂(后更名为人民大会堂并沿用至今)。

改建后的天安门广场,保持了中轴明显、整齐对称的传统格局,天安门仍然处于广场最重要的地位,正阳门城楼和箭楼作为广场南端的两幢古建筑巍然屹立,与天安门城楼南北呼应。中国革命历史博物馆和人民大会堂分列两侧,东西相对,新旧建筑相映增辉。整个广场呈现出开阔、壮丽的崭新面貌,既满足了人民政治活动的需要,又在传统格局的基础上展宽、延长了长安街,形成新的东西轴线。两轴线相交于天安门广场,壮观之势、恢弘之态是改建前所无法比拟的。

1958年最终确定的天安门广场规划设计方案

这一时期,我国社会主义改造完成,确立起社会主义基本制度,并开始大规模进行社会主义建设。但是,怎样建设社会主义、如何推进中国的现代化,对新中国成立之初的中国共产党来说,也是一个全新的课题,而天安门广场的改扩建工程交上了一份高质量的答卷。

一方面,广场上封建帝王唯我独尊的旧格局被改造为劳动人民当家作主的社会主义新格局,体现出中国共产党对社会秩序重构,建立工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家的决心;另一方面,在极短的时间内高质量完成以人民大会堂为代表的“国庆十大工程”,展现出全国人民高度的社会主义积极性和创造精神。正是在中国共产党的坚强领导下,中国人民实现了中华民族从“东亚病夫”到站起来的伟大飞跃。

天安门广场的第三次改造

让革命精神永耀国家向前进

1976年9月9日,毛泽东主席逝世。10月8日,中共中央作出“关于建立伟大领袖毛泽东主席纪念堂的决定”经多方选址比较,毛主席纪念堂最终确定放置于人民英雄纪念碑的正南方。与此同时,以邓小平同志为主要代表的共产党人,确立了社会主义初级阶段基本路线,拉开了改革开放和社会主义现代化建设的新征程。他积极推动思想路线的拨乱反正,领导和支持开展真理标准问题的讨论,提出必须完整地准确地理解毛泽东思想。毛主席纪念堂的建设就是在这样的历史背景下开展的。

伴随着毛主席纪念堂的建设,正阳门城楼与人民英雄纪念碑之间的松树林被移除,天安门广场向南延展至正阳门城楼。1977年,扩建后的广场空间得到进一步完善,整个广场更加开阔、庄严、气势恢宏。广场总面积达到了43万平方米,其中部可容纳40万人游行聚会,是原明清皇家宫廷广场的四倍,成为世界上最大的广场。作为中轴线上增加的第二座现代建筑,毛主席纪念堂的修建在保留原有中轴线空间特征的基础上,重新塑造了中轴线的中心区域,并使得中轴线的中心作用进一步加强,由此天安门广场的空间格局趋于完整,广场的公共性逐渐加强,国家庆典、人民集会、纪念表彰等功能被固定下来并延续至今。

20世纪80年代的天安门广场

毛主席纪念堂是纪念以毛泽东为代表的老一辈革命领袖集体的重要文化设施,将其放在城市最重要的轴线之上,将开国领袖们在中国革命和建设时期光辉业绩在天安门广场上呈现,一方面是进一步推动天安门广场成为国家象征;另一方面则是让来到天安门广场的群众了解中国人民站起来的艰苦历程,增强爱国主义情怀。

1978年,具有划时代意义的党的十一届三中全会胜利召开,以邓小平同志为核心的党中央解放思想、实事求是,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,在拨乱反正和改革开放中成功开创了中国特色社会主义。

进入21世纪的天安门广场

日益走近世界舞台的最中央

进入新世纪,以江泽民、胡锦涛、习近平同志为主要代表的国家领导人,始终保持坚定的历史定力,成功地把中国特色社会主义推向21世纪,并开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。中国经济、社会得以高速发展,全体中国人民在实现中华民族伟大复兴的历史进程中共享改革开放的伟大成就。

这期间,天安门广场始终恪守东西宽500米、南北860米的尺度未再有改变,广场上举办的国家庆典、阅兵、集会、纪念等活动越来越多,新中国成立35、50、60、70年以及反法西斯胜利70周年庆典在此举行,天安门广场成为彰显国家综合实力、人民精神面貌最重要的窗口。为了配合这些重大活动,广场在地面铺装、绿化景观等方面也进行一些微调。比如,建国50周年时,整个广场从长安街到前门全部铺成花岗石,并在广场上对称修建两块30米宽、160米长的长方形绿地;为迎接2008年北京奥运会和2009年国庆60周年大庆,则集中拆除了广场东南角临前三门大街一侧约4300平方米的临时建筑,将其改造为街头绿地,改变了广场南侧区域沿街建筑功能杂乱、界面零碎无序的状况。

1999年建国50周年大庆阅兵游行

2012年,随着国家文物局批准北京中轴线正式成为《中国世界文化遗产预备名单》项目,天安门广场及建筑群有了另一种身份——申遗的遗产点,中国国家博物馆、人民大会堂、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂仅几十年历史的建筑群与万宁桥、钟鼓楼等元明清历史遗存共同成为阐释北京中轴线核心价值的载体,使得北京中轴线成为所有预备名单中唯一一个能够体现历史文化与现代文明交相辉映的项目。

2020年底,《北京2000城市坐标系建立方案》中提出,要对1950年北京地方坐标系进行调整,建议以位于天安门广场上的“两轴交点零面”建立新的坐标系。坐标系是空间位置的基础,是城市各项社会经济活动的基础性保障。新坐标系将坐标原点调整至天安门广场,从另一个层面赋予了天安门广场的中心地位,充分体现出城市总体规划中以“两轴”统领首都城市发展的战略部署,意义重大。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民,坚持统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,中国特色社会主义进入了新时代。在这个新时代,中国日益走近世界舞台中央,天安门广场也越来越成为世界的焦点,中国最强的军事实力、最响亮的胜利歌声、最辉煌的抗疫成绩单、最美好的发展蓝图从这里传向世界,中国共产党带领中国人民迎来实现中华民族伟大复兴的光明前景。

站在天安门广场感悟中国共产党的初心和使命

天安门广场是国家的象征,是首都城市总体规划布局的中心,占据了城市最重要的位置。由于其突出的地位,自建国初期研究天安门广场应该建成什么样子就为各方人士所关注。表面上看,体现出来的是要广场的空间尺度、形态与风貌,实质上是党要带领全国人民找出一条中国特色社会主义道路。因此,天安门广场的改扩建不仅是城市总体规划的重要课题之一,更是中国共产党所面对的时代课题。

回顾天安门广场的改扩建史,无论拆除、保留或新增,每一次改变都是在党中央的直接关心和指导下完成的,反映的都是中国共产党对历史、对国家、对人民慎重且深刻的思考,它不仅映射出中国共产党百年征程,更完整展现出中国共产党深邃的历史观照、深厚的历史情怀和强烈的历史担当。

坚持民族文化基因的创造性继承

建国初期,天安门广场改造首先面对的就是如何对待丁字形广场,是拆还是留在研究改造方案时争议很大,一种意见认为它是故宫的有机组成,是建筑艺术的无上珍品,不能拆;另一种意见认为不该受限于封建格局,应符合时代与人民需要,可以进行拆改。而对于中国共产党来说,如何处理代表封建社会的历史遗存,其实质是执政理念与治国理念层面的问题。

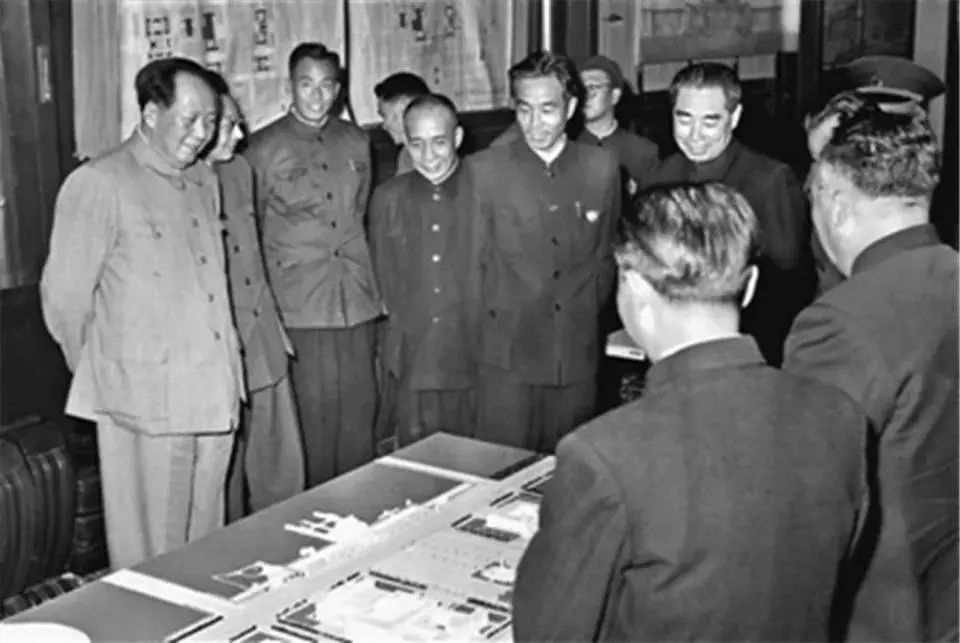

而经毛泽东、周恩来等党和国家领导人反复讨论后,最终实施的天安门广场改扩建方案从广场定位出发,统筹考虑了庆典要求与现代社会的交通需求,陆续拆除长安街上的三座门、千步廊等,但传统文化中关于择中而居、左祖右社、传统形式、民族特色的精髓则被精准提炼、总结并完整保存下来,并随着人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂以及人民大会堂、中国革命历史博物馆的建设对其进行了传承、发展,彰显出稳重、庄严、和谐的风格。可以说,天安门广场的改建达到了保护与改造、继承与创新的统一。

1958年党和国家领导人审定天安门广场改扩建方案

在空间布局上,将人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂两座纪念性建筑置于中轴线上,且建筑自身以轴线严格对称,是对轴线格局的进一步强化。毛主席纪念堂建在纪念碑与正阳门的正中,即原中华门位置。纪念堂的高度也是汲取了空间造景的传统手法,经过严格的视线分析而确定的,即站在天安门下、金水桥畔正视纪念堂时,避免纪念堂正面重叠着一个正阳门城楼大屋顶的剪影。这就要求纪念堂的高度要恰如其分,既能遮挡住正阳门屋顶,又不能过高,否则又会压倒纪念碑。人民大会堂、中国革命历史博物馆以中轴线为对称分列于广场两侧,在功能上与其北侧太庙、社稷坛左祖右社的布局方式一致,但在建筑设计上却并未追求绝对相同,两座建筑一虚一实,体现出轴线上建筑实体对称、周边建筑意象对称的传统中轴线设计手法,秩序之中见变化。

天安门城楼下南望毛主席纪念堂

在建筑风格上,天安门广场及周边的建筑群既融入了中国传统文化元素,但又不刻意复古仿旧,既吸收了西方建筑的优点,又未完全照搬照抄。正如周总理在指导天安门广场设计时提出的,“古今中外,一切精华皆我所用。中国人民之所以伟大,就是因为我们能够吸取世界上一切好的东西。”人民大会堂、中国革命历史博物馆、毛主席纪念堂都未采用大屋顶形式,而是在继承传统文化基因的基础上博采众长,创造出具有中国特色、反映时代精神的新式建筑。

比如,人民大会堂立面采用了三段式的立面构图,并以柱廊形式作为立面的核心要素,这些都是西方古典建筑的典型特征,但是与西方古典建筑的等距柱廊不同,人民大会堂是中间柱距较宽、两侧柱距较小,正是这种变化体现了中国传统建筑中明间、次间、稍间逐级变窄的规制。不仅如此,黄绿相间的琉璃檐口、莲花瓣样式的柱帽、须弥座形式的柱础、传统纹样浮雕等细节处理上,都是体现中西方建筑艺术完美融合的独具匠心之处。

人民大会堂

人民大会堂对中西方建筑艺术的融合设计

著名历史地理学家侯仁之先生在其《试论北京城市规划建设中的三个里程碑》一文中说到,“第二个里程碑就是新中国成立之后,在北京城的空间结构上,突出地标志着一个新时代已经来临的天安门广场。它赋予具有悠久传统的全城中轴线以崭新的意义,显示出在城市建设上‘古为今用、推陈出新’的时代特征,在文化传统上有着承先启后的特殊含义。”天安门广场的改扩建使中轴线的中心部位在不影响整体、对称的局面下,发生了适应新时代需求的本质性变化。

2014年2月,习近平总书记在北京考察工作时指出,“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护。”足以可见,对历史文化遗产的尊重与爱护,坚持从历史经验中获取智慧、认识规律、把握方向,是我们党一以贯之的核心理念。

明清时期历史遗存时间跨度长、保存价值高、特色鲜明,是北京老城内文物保护单位的主要构成,也直接定义了北京的传统风貌。但在此次中轴线申遗中,近当代改造后的天安门广场以及建成仅60余年的人民大会堂、国家博物馆、毛主席纪念堂等建筑也被纳入遗产构成要素,以及在天安门广场上举行的国家庆典活动与明清帝王的祭祀活动一同作为中轴线上的非物质文化遗产类型加以保护。意味着近当代中国具有与古代中国相媲美的文化价值,意味着我们党在保护和传承中国传统文化所做的努力与实践能够得到全世界的认可,其取得的成就对全人类的现在和未来都具有普遍重要意义。从这个角度来说,中轴线申遗对中国共产党的意义非同小可。

秉持“人民至上”的初心追求

中国共产党的初心和使命、性质和宗旨,决定了中国共产党能够在各种政治力量反复较量中脱颖而出,成为中国人民和中华民族的主心骨,这个初心与使命就是全心全意为人民服务。

侯仁之先生说:“扩建后的天安门广场在整个首都的城市规划中,已经成为平面布局的中心,占据了全城中最重要的地位。对比之下,紫禁城这个旧日的中轴,则已经退居到类似广场‘后院’的次要地位,并已经被改造成一座最具体、最生动的阶级教育大课堂。”可以看到,旧时设计上所力求表达的“帝王至上”的主题思想,已通过重新设计被“人民至上”这样一个崭新的主题思想所替代。

1949年7月16日,人民日报刊登了一则启事:新政协筹备会向全国征求国旗国徽图案及国歌词谱。把国家的标志象征交给人民自己设计,这是中国历史上破天荒的头一回。上海普通财务员工曾联松设计的国旗,从近3000幅应征作品中脱颖而出。当这面代表人民并由人民设计的旗帜飘扬在天安门广场上空时,便是新中国对“人民至上”价值追求的最好宣扬。

在天安门广场的改扩建中,当时的市委书记彭真不止一次地提出,一定要体现“人民是主人”的设计理念。把纪念1840年至1949年间为革命牺牲的人民丰碑放在城市最中心位置,而且是作为设置于中轴线上的第一个现代建筑,足以见得我们党以人民为中心的根本立场。而建设万人大礼堂(后更名为人民大会堂)的设想,也是为了满足广大人民群众渴望能直接听到党中央声音的热忱期盼下萌发的,并以不可思议的速度在短短的一年之后便达成所愿。

以人民英雄纪念碑为中心的天安门广场新格局

也正是如此待人民,才会在建党、建国初期的艰难日子里,赢得人民信任,得到人民支持,最终克服困难,无往而不胜。而习近平总书记才会一再强调,必须牢记我们的共和国是中华人民共和国,始终要把人民放在心中最高的位置,始终全心全意为人民服务,始终为人民利益和幸福而努力工作,尤其将其提升到“人心向背关系党的生死存亡”的历史高度来看待,提出了“江山就是人民,人民就是江山”的群众史观。

70多年来,开国大典上“人民万岁”的高呼始终在历史长河中回响,在革命、建设、改革的各个历史时期里,我们党都坚持紧紧依靠人民,以这声高呼作为带领人民创造历史伟业的主旋律。如今,以人民为中心的发展思想已然融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的方方面面,更是在抗击新冠疫情的战场上生动诠释了“人民至上,生命至上”这八个字。

天安门广场改扩建的设计与建设过程也充分蕴含着“人民性”,凝聚了来自全国各地建筑师、艺术家、专家和建筑工人的智慧和汗水,得到了全国的大力支援,体现了在年轻的中国共产党带领下,新中国蓬勃的生命力和人民建设社会主义的火热豪情。更充分体现出人民是历史的创造者,是真正的英雄这一真知灼见。

为了集中群众智慧,当时的北京市委发动全市城市建设工作者,并邀请了全国1000多名建筑师、艺术家和青年学生参加天安门广场规划设计竞赛,之后综合形成30多个方案,再经过归纳筛选、取长补短,才形成了最终方案。17个省市的三十多名建筑师们参与到人民大会堂的设计中,人民英雄纪念碑征集到了200多份方案,毛主席纪念堂的设计方案也是来自8个省市的老中青设计人员共同进行的。

在建造阶段,更是全民参与。据不完全统计,当时全国各地共有三十余万人不计报酬参与大会堂建设,他们分工明晰,各司其职,有部队军人组织的志愿团,有妇女代表组织的劳动队,还有青少年组织的志愿团,成千上万的建筑工人在张百发、李瑞环等这些青年突击队队长的带领下,为了将属于人民的大会堂建造成世界上最完美的建筑全力以赴。建造毛主席纪念堂所需的优质材料和设备则是来自全国四面八方,其中有从大兴安岭采伐的优质木材、珠穆朗玛峰采取的岩石标本,有延安乡亲送来的青松、四川人民精选的枣红色花岗石,有海外赤子敬献的台湾大理石、山东运来的青花岗石。可以说,天安门广场及建筑群是全中国人民上下一心带来的凝聚力与建设力汇聚而成的,它们向全世界证明,“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概,有在自力更生的基础上光复旧物的决心,有自立于世界民族之林的能力。”天安门广场也正是因为在改扩建历程中彰显出了如此的气魄与决心,而成为当之无愧的中国象征。

人民大会堂施工现场

新征程的起点

万山磅礴,必有主峰。纵览天安门广场的历史,这里是凝聚全党全军全国各族人民的核心空间载体,是全体中华儿女宣示共同理想的政治舞台。在这里,中国共产党同全国人民一同写下“四个自信”,不断增强做中国人的志气、骨气、底气。如果说天安门广场是大国首都的中心,那中国共产党就是中华民族当之无愧的主心骨。

今天,在处于两个一百年的交汇期、百年未有之大变局中,这里即将成为开启全面建设社会主义现代化国家新征程,实现伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的起点。

展望未来,新的更多、更大的奇迹正等待中国人民去创造。新时代的首都规划建设工作,必须以党的历史方位和历史使命为总牵引,以“思接千载、视通万里”的历史思维和“以人为本、人民至上”的根本立场,以首都“四个中心”建设为中心任务,以更加坚定的信念持续推动中华民族伟大复兴梦想的最终实现。

本文作者:叶楠,北京市城市规划设计研究院

内容来源:cityif

点击下方图片链接

进入“北京城市故实”专题

阅读更多故事内容

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):汇聚民族伟力的中国梦起点——以天安门广场地区改扩建回溯建党百年历程

规划问道

规划问道