镌刻的峡

三峡石刻研究与保护(研究卷)

中国文化遗产研究院 李宏松 编著

文物出版社 2020.12

ISBN 9787501047925 ¥800

1993年至2011年举全国文博系统的力量所实施的三峡库区文物抢救性保护工作在中国乃至世界范围,无论是保护文物的数量,还是投入的人力和资金,都堪称是一项前无古人的伟大工程。作者是这一工程的亲历者。他们从1993年至2003年十年间围绕三峡工程淹没区及迁建区的石质文物在国家和地方文物主管部门的组织下,开展了持续的保护工作,收集了大量的第一手资料。如今这些文物大部分已被淹没,今天甚至以后人们可能将无法再见到它们的真容。他们手上的资料和研究、保护成果也许将成为后人了解和研究它们的唯一途径。为了这份不能淹没的记忆,作者将这些资料整理出来,编纂了《三峡石刻研究与保护》一书,此书共分研究卷、释文卷和图版卷三卷。本次出版的研究卷分上、下两册,作者从人地关系视角入手,根据三峡地区特点,围绕“山”、“水”、“人”三个关键字,分山、水人三篇九章对三峡石刻的内容、价值展开了全面而翔实的论述,并在保护篇中对涪陵白鹤梁题刻保护工程、奉节瞿塘峡壁题刻保护工程等三项不同类型的石刻保护工程进行了介绍。

李宏松,中国文化遗产研究院研究馆员、副总工程师、工学博士。国际古迹遗址理事会土质建筑科学委员会(ICOMOS-ISCEAH)委员、中国地质学会工程地质专业委员会(IAEG-China)委员、国家文物局全国重点文物保护工程方案审核专家库成员。

长期从事岩土文物保护工作,负责和主持完成并获批准的全国重点文物保护单位文物保护工程设计项目20余项,主持完成三峡地面文物保护工程项目项,主持完成国家自然科学基金项目1项,国家文物局科研课题两项。发表论文30余篇,2003年以副主编身份编著出版《三峡文物珍存(三峡工程重庆库区地面文物卷)》,2012年以第三作者身份编著出版《大遗址保护理论与实践》2014年独立编著出版《石质文物岩石材料劣化特征及评价方法》,2020年独立编著出版《不可移动石质文物保护工程勘察技术概论》。

2001年,被重庆市人民政府评为重庆市三峡库区文物保护工作先进个人;2004年、2005年,分别获得国家文物局文物保护科技创新奖二等奖一次、“中联重科杯”华夏建设科技奖一等奖一次。

序

黄克忠

2018年3月李宏松同志将他们编撰的《三峡石刻研究与保护》书稿交于我,请我作序。翻阅这部书稿,作为三峡文物保护工作的亲历者许多往事又浮现在眼前。

从1993年至2011年间先后有四十多家文博单位和大专院校在三峡库区开展了卓有成效的研究工作,他们为三峡库区各项文物抢救性保护工程的实施奠定了良好基础。因为本人工作经历、专业和研究方向的因素,我对中国文化遗产研究院(原中国文物研究所)李宏松同志负责的三峡工作组比较了解,由于他们承担的石刻保护项目大多小而分散,所以他们的足迹几乎踏遍了库区的每一个市县,为了到达每一个文物点获得第一手资料,他们常常背着测绘设备长途跋涉,在重庆市文化局组织下,我参加过他们工作成果的验收,他们提交的成果翔实可靠,获得了基层文物主管部门的好评,因此被评为重庆市三峡库区文物保护先进集体。这些工作成果为本书的编撰提供了丰富的实物资料。

本书作者从人地关系视角入手,根据三峡地区特点,围绕“山”、“水”、“人”三个关键字,通过实物资料的整理、研究与大量文献资料的查阅、研究,对三峡石刻进行了具有一定深度的研究。为我们今后开展石刻研究提供了一个新思路。

最后,我非常同意李宏松同志对于三峡石刻下阶段研究工作的展望。三峡地区的文物研究和保护是一个长期性的工作。

自 序

1993年—2011年举全国文博系统的力量所实施的三峡库区文物抢救性保护工作在中国乃至世界范围内,无论是保护文物的数量,还是投入的人力和资金,都堪称是一项前无古人的伟大工程。本人很幸运能成为这一工程的亲历者和创造者之一。我们从1993年—2003年十年间围绕三峡工程淹没区及迁建区的石质文物,在国家和地方文物主管部门的组织下,开展了持续的保护工作,搜集了大量的第一手资料。如今这些文物大部分已被淹没,今天甚至以后,人们可能将无法再见到它们的真容。而我们手上的资料和研究、保护成果也许将成为后人了解和研究它们的唯一途径。因此,我们有责任,也有义务为了这份不能淹没的记忆,将这些资料整理出来,完整地呈现给世人。这便是本人编撰此书的初衷。

书中,本人将从人地关系视角入手,根据三峡地区特点,围绕“山”、“水”、“人”三个关键字,对三峡石刻的内容、价值展开论述。

目 录

绪论

壹 研究背景

贰 三峡文化研究发展历程及现状

叁 本书研究内容及研究方法

第一篇 综述篇

第一章 三峡概念的界定

1.1 三峡的形成及其地质属性

1.2 三峡的得名、演变及其历史属性

1.3 三峡概念的地理属性

1.4 三峡的人文属性

1.5 三峡概念的工程属性

1.6 本书三峡石刻三峡概念的界定范围

第二章 三峡石刻概念的界定及研究意义

2.1 石刻概念的界定

2.2 石刻的分类及类型界定

2.3 本书三峡石刻概念的界定及研究范围

2.4 三峡石刻研究的意义

第二篇 山篇

第三章 灵山圣境:形胜石刻

3.1 湖北省

3.2 重庆市

第四章 开辟奇功:陆路交通与石刻

4.1“蜀道”及其兴衰史

4.2 三峡地区交通史略

4.3 古代三峡地区与秦巴古道间的关系

4.4 三峡地区古代道路类型初步讨论

4.5 栈道、筑路及修路石刻

4.6 三峡库区古桥梁情况综述

4.7 修桥石刻

第三篇 水篇

第五章 水落石出:水文与石刻

5.1 三峡地区水文题刻发展史初步讨论

5.2 三峡地区枯水题刻界定及其价值综述

5.3 枯水季与枯水题刻

5.4 三峡地区洪水题刻与长江历史大洪水特征研究

5.5 库区内的主要洪水题刻

第六章 化险为夷:航运与石刻

6.1 三峡航运发展史及特点简述

6.2 险滩、航标与石刻

6.3 水尺与石刻

6.4 航道治理与石刻

6.5 纤道与石刻

第四篇 人篇

第七章 慈航普渡:宗教与石刻

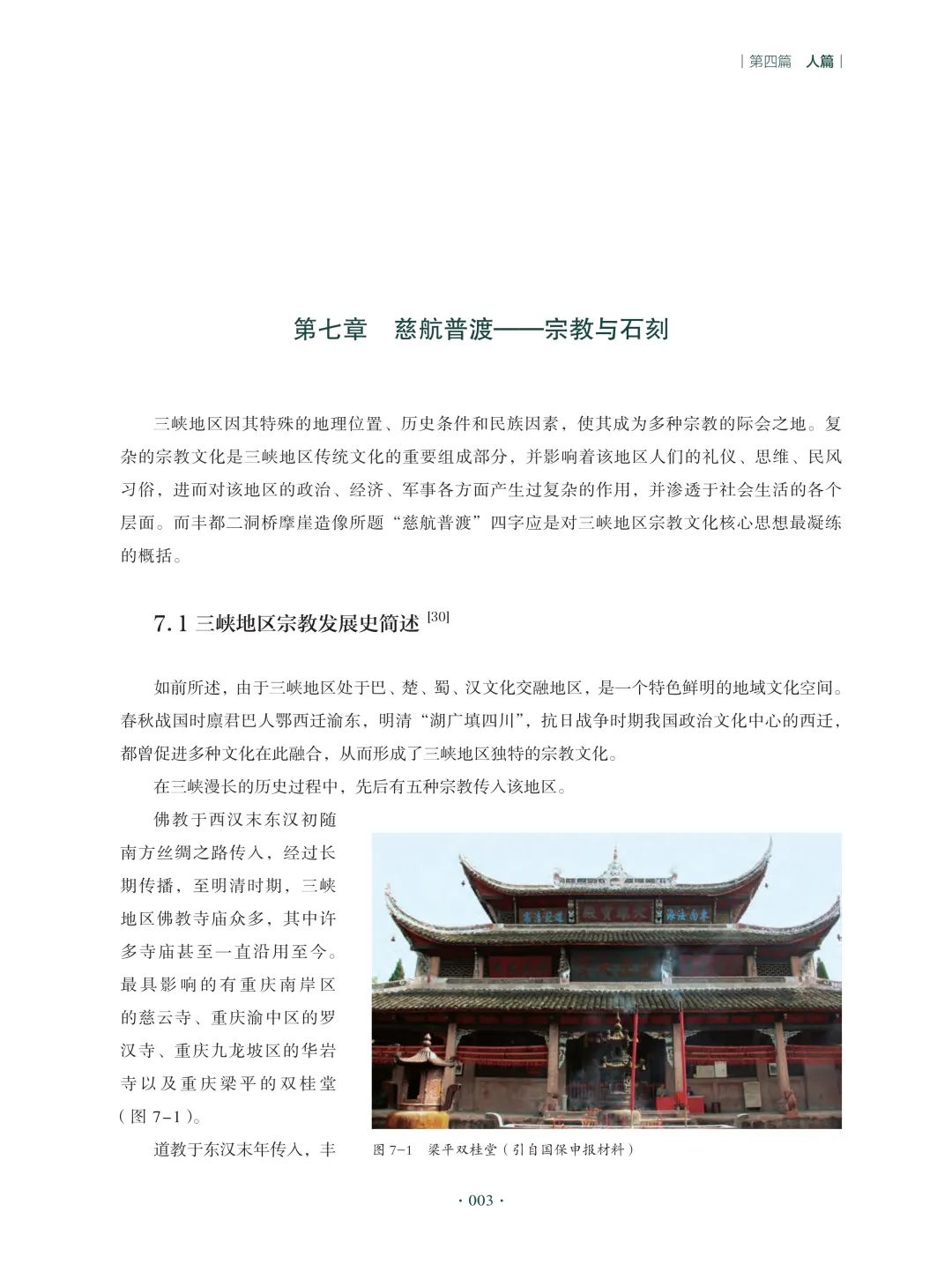

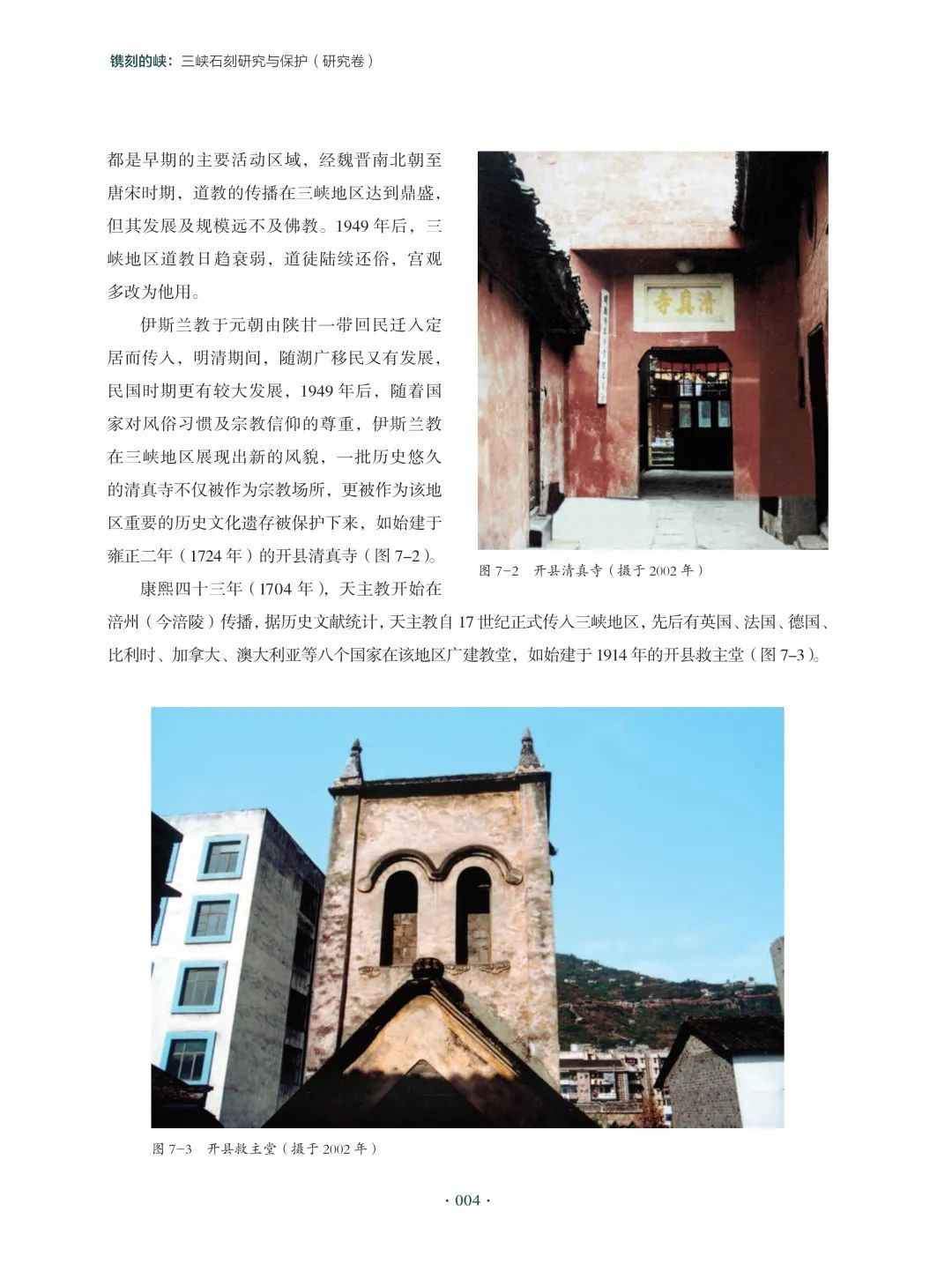

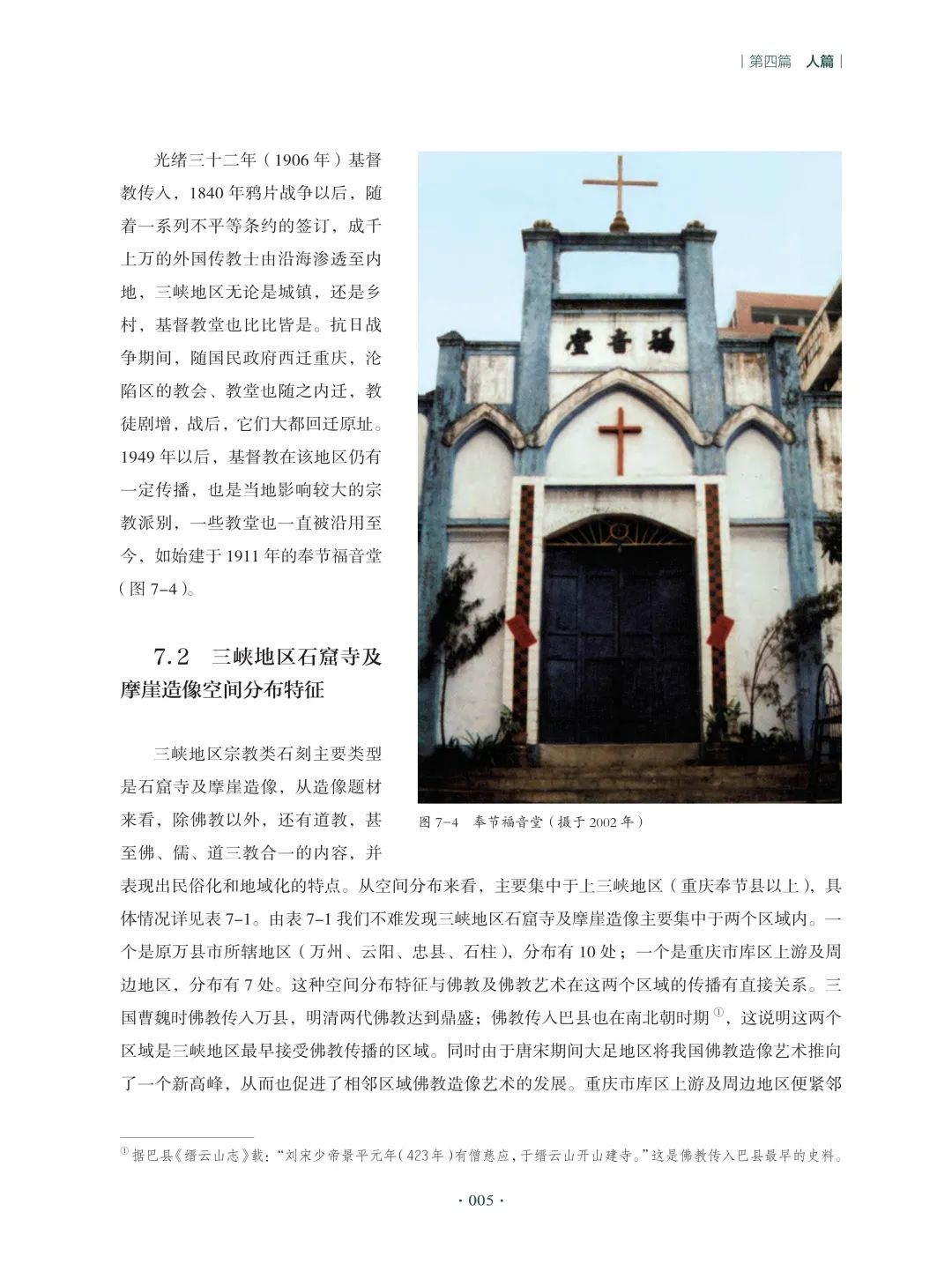

7.1 三峡地区宗教发展史简述

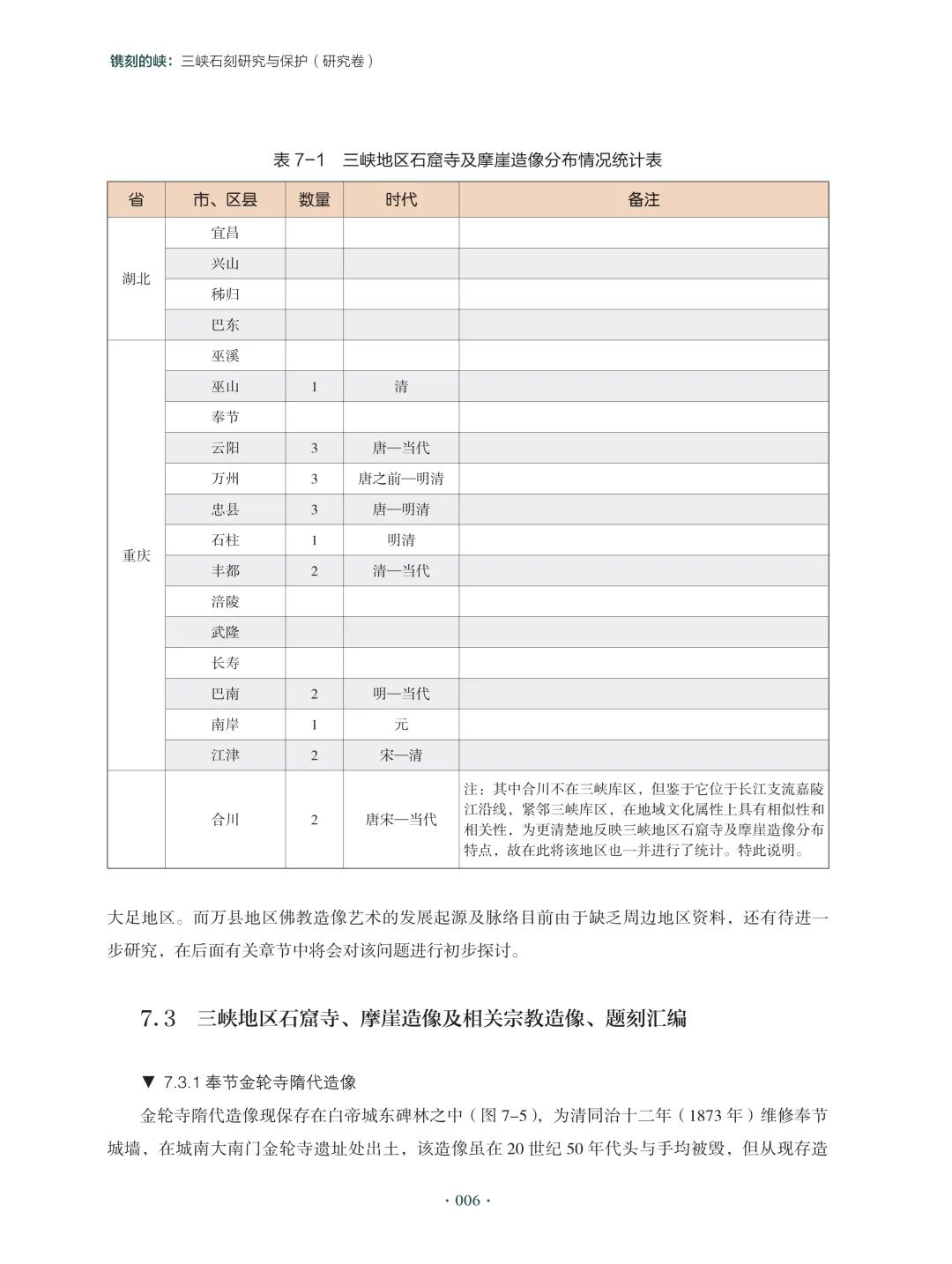

7.2 三峡地区石窟寺及摩崖造像空间分布特征

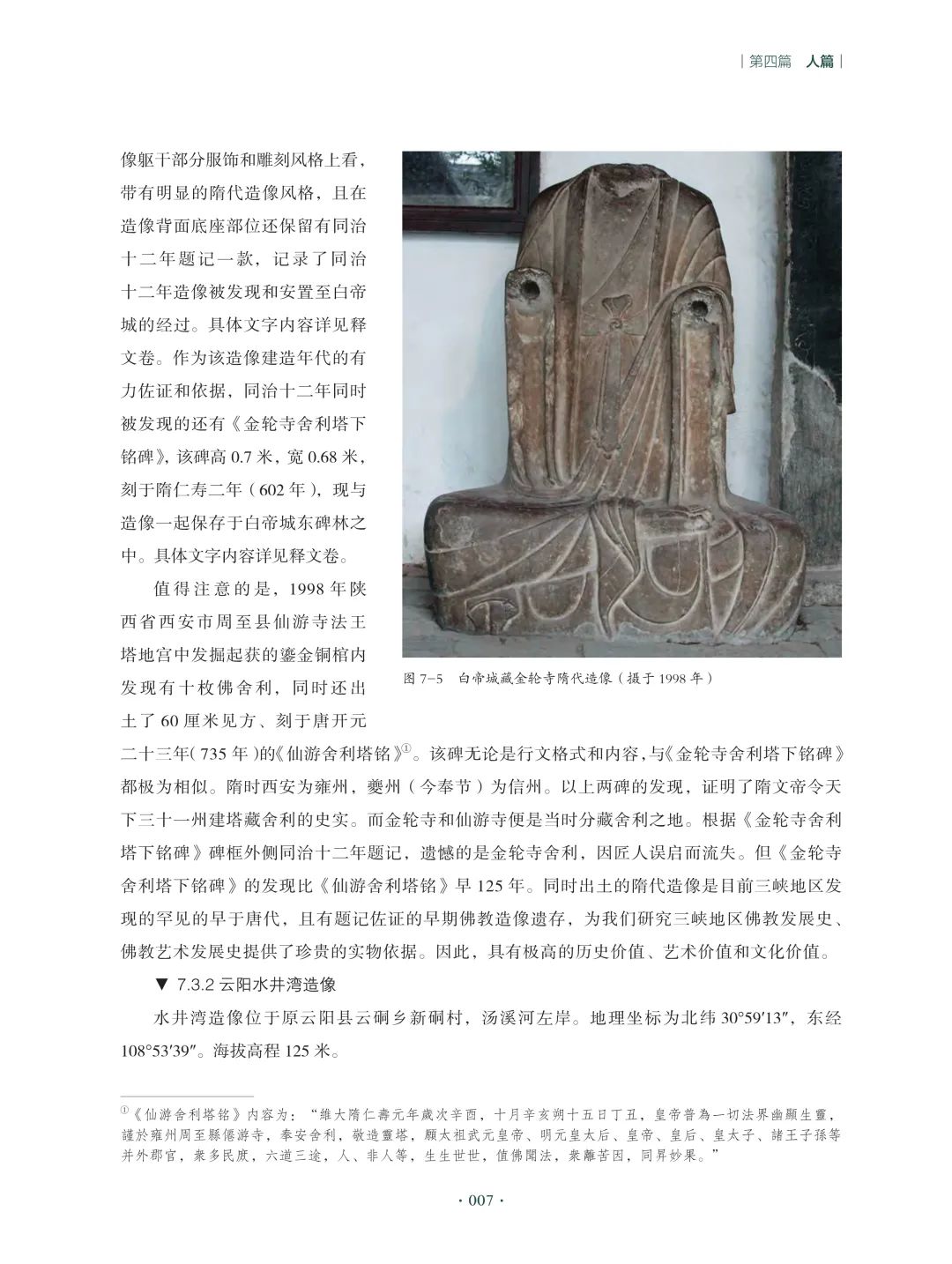

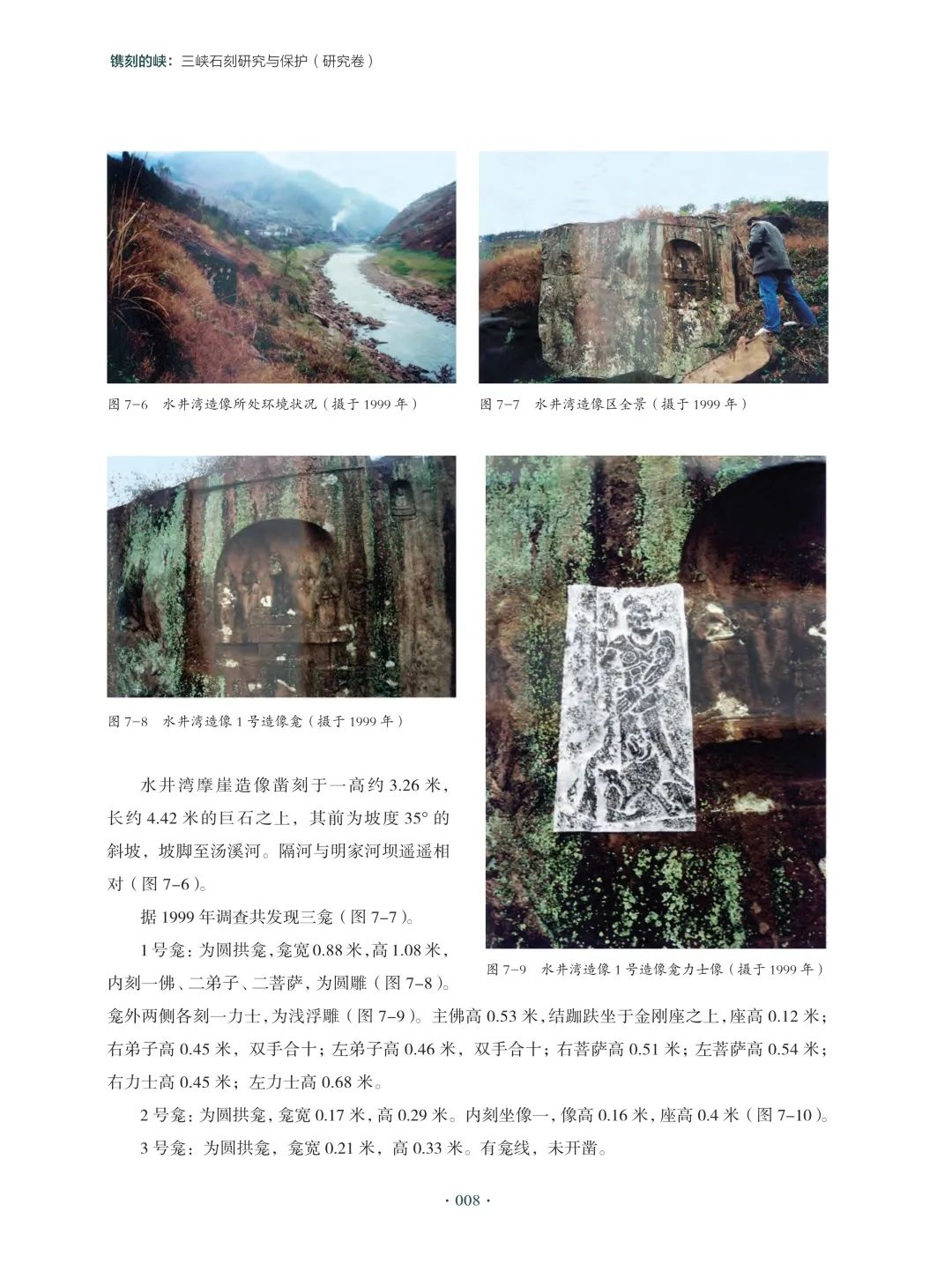

7.3 三峡地区石窟寺、摩崖造像及相关宗教造像、题刻汇编

7.4 三峡地区石窟寺造像艺术创始时代及发展脉络初步研讨

第八章 要区天成:政治军事与石刻

8.1 三峡地区的军事地理位置

8.2 历史时期三峡地区古代战争时空分布特征

8.3 三峡地区相关石刻汇编

第九章 川流悟道:文学与石刻

9.1 三峡旅游文学特征

9.2 唐宋时期旅游文学与三峡地区石刻关系研究

9.3 相关石刻汇编

第十章 为善最乐:民俗与石刻

10.1 石质建筑物及构筑物与民风民俗

10.2 岩画及摩崖石刻与民风民俗

10.3 碑刻与民风民俗

第十一章 宏开利济:社会生活与石刻

11.1 石质建筑物及构筑物与社会生活

11.2 摩崖石刻与社会生活

11.3 碑刻与社会生活

第五篇 保护篇

第十二章 三峡石刻抢救性保护工作回顾与总结

12.1 三峡工程淹没区及迁建区文物古迹保护规划的编制

12.2 三峡工程淹没区及迁建区文物古迹保护工作的实施

12.3 三峡石刻保护对策研究、主要技术措施及各区县落实情况

第十三章 三峡石刻保护工程典型案例分析

13.1 涪陵白鹤梁题刻保护工程

13.2 奉节瞿塘峡壁题刻保护工程

13.3 丰都大佛面石刻、渌水池题刻保护工程

第十四章 未来三峡石刻研究与保护工作展望

14.1 三峡地区和三峡库区的区别

14.2 未来三峡库区的石刻保护工作

14.3 今后三峡地区石刻研究和保护工作

致谢

后记

参考文献

致 谢

在此首先要申明的是本书作为三峡石刻研究和保护的阶段性成果是集体工作和智慧的结晶。

在此向在1993—2018年,中国文化遗产研究院(原中国文物研究所)曾参与三峡文物保护及后续工作的王金华、陈超平、何流、鲁明、胡源、丁燕、查群、袁毓杰、阎明、颜华、莫涛、陈秀、杨昭君、葛琴雅、韩彤彤等同志表示感谢。

1993—2003年,我们在库区工作期间,得到了重庆市和湖北省文物主管部门及各区县文物部门的帮助,在此向所有帮助过我们的库区文物保护工作者表示敬意和感谢。

1993—2003年,我们工作中得到了中国地质大学(武汉)、中国地质大学(北京)、四川省考古研究所、原建设部综合勘察设计研究院、重庆三峡地质工程技术有限公司等单位的大力配合和帮助,在此特向这些大专院校和科研机构表示感谢。

1993—1994年规划编制期间,我们得到了规划组领导和工作人员的帮助,在此特向他们表示感谢。

本书在编撰过程中,释文部分得到了中国文化遗产研究院河流、杨小亮等同志及清华大学出土文献与保护中心刘晓晗同志的帮助,同时中国文化遗产研究院文献研究室(图书馆)给予了很大帮助,在此一并表示感谢。

最后向一直关心和致力于三峡文物研究与保护的乔梁先生和黄克忠老先生对我们工作的关心表示由衷的谢意!

后 记

如自序中所述,三峡库区文物抢救性保护工作是一项前无古人的伟大工程。本人能亲历其中是一生的荣幸。所以本人在收集、整理资料和编撰此书时,自始至终怀揣着一种责任感,希望能将淹没的三峡石刻资料最大限度地呈现给后人,也希望后人能将三峡石刻的研究工作持续地开展下去。

同时,由于本人是地质专业出身,对于考古、历史等领域缺乏专业训练,所以编撰此书,也带有一定的跨界性质,难免有班门弄斧、贻笑大方之嫌。书中错误在所难免,在此也真诚地希望各位同仁给予斧正!

Art & Heritage!

美 术 遗 产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨镌刻的峡:三峡石刻研究与保护(研究卷)

规划问道

规划问道