大尺度的线性战略区域是一种特定的规划对象,常常是依托某类自然地理线路,比如河道、山脉等,或者依托某类人工设施线路,比如重要的公路、铁路、文化线路等,进行沿线地区的整体性战略安排。这种线性战略区域的空间范畴会跳出行政辖区,进行区域性的资源盘整和战略谋划。典型案例如美国的田纳西河流域、德国的鲁尔工业区,中国的长江流域、大运河流域、“一带一路”倡议等。可以看出,这是一种发展战略和空间战略相叠加的发展行为,是地区发展乃至国家发展的重要战略行动,是充分挖掘地区线性战略资源的重要手段。但针对这类跨辖区的线性区域规划工作,在传统的城乡规划、国土规划和主体功能区划(经济社会发展规划)的规划语境中,缺乏针对性的技术建构。其规划形式常常以概念规划或战略规划等非法定规划形式出现,先天存在不确定性和不严肃性。当前正在推进的国土空间规划改革,寻求对三大技术体系的统合改进,为这类战略区域的规划技术体系建构,提供了难得的机会。

笔者团队结合近几年的规划实践,在多个项目中进行了探索,典型项目如《陕西沿黄生态城镇带顶层设计》。该项目属于典型的大尺度线性战略区域,规划范围针对陕西沿黄公路800多km长、两侧约10km宽的核心规划设计范围,以及沿线14个县(市)的总体规划研究范围,总规划面积约2.9万km²。因为有黄河和沿黄公路的串联,这样一个狭长的线性空间需要进行整体的规划。但这样一个规模巨大又极为狭长的区域,涉及十四个市县、三类地理区域(风沙草滩、黄土沟壑、冲积平原),人文和自然条件都差异极大。同时其规划主体包含了政府和企业,既需要做资源保护又需要谋划具体的空间开发。面对这样一个复杂多元的规划对象,传统的城乡规划、国土规划和主体功能区划的技术方法,单独应对几乎都力有不逮,需要寻求三大规划体系的统合运用。

这里所谓的三大规划体系,主要是城乡规划、国土规划和主体功能区划(经济社会发展规划的空间安排),这三大体系都有成熟的项目工作和制度安排,技术体系本身内容都较为庞大。本文着眼于大尺度线性战略区域的规划需要,重点截取这三大技术体系中涉及大尺度区域性规划的部分内容,进行比较分析,探讨统合路径。

一是传统的城乡规划。传统的城乡规划注重对建设空间的研究和安排,在区域规划层面不多的着墨主要体现在城市总体规划的市(县)域规划,一般包括城镇体系的等级、规模和空间布局、交通与市政基础设施框架等,近几年对乡村规划的引导得到加强,但总体来讲,从城市规划到城乡规划,并没有脱出建设空间为主的范畴,对城乡建设空间之外的广大乡野和生态空间缺乏深入研究,不能达到全域规划的程度。

二是传统的国土规划。在城乡建设空间之外的大量生态农、林、水、草、矿等用地,传统上归于国土资源部门主管的土地利用总体规划,其中又以农田耕地的安排为核心规划内容,演绎出以指标和边界控制为主要方法的国土规划技术体系。但是这种规划体系在发展战略和空间利用方面着墨不多,对实际的发展建设内容引导不足。

三是以发展规划为导向的主体功能区划,根源于发改系统的国民经济和社会发展规划,虽然也具有空间属性,但内容注重政策性、指标性和综合性,对地区发展的引导较多体现在主体功能引导,针对的空间单位是行政辖区,对实际的用地建设并不做安排,也缺乏细化的指标落实。

可以看出,这三达体系对区域性规划都存在技术空白。在应对沿黄城镇带这样的大尺度线性空间的规划时,不仅无法单独应对,也无法简单拼合,而是要融合创新。

在《陕西沿黄生态城镇带顶层设计》项目中,主要进行的探索是学习三大规划方法,进一步凝练为“ 全域用地解析( 解地) ” 和“ 全域发展战略解析(演局)”两大分析,进行有选择的整合,形成一个覆盖“城、乡、野一盘棋的区域规划框架(擘画)”。

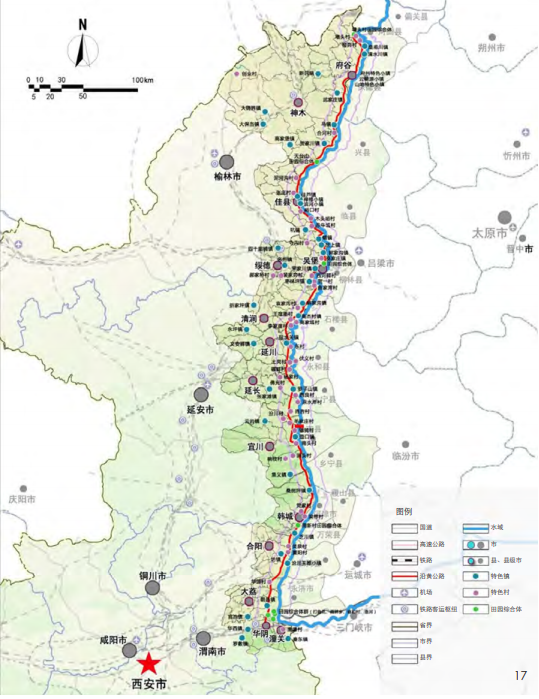

主体功能区划虽然也关注空间安排,但偏重于政策性辖区和主体功能战略,而城乡规划和国土规划则已经形成较为成熟的用地空间解析的技术方法。本次规划首先树立“全域”视角,同时对建设空间和非建设空间进行用地布局分析。主要基于陕西沿黄十四县市,并将分析视野延伸到沿黄区域17个县市,形成总体31县市的陕西-山西沿黄区域的整体考察。

由于规划对象庞大复杂,并没有简单地运用传统解析方法,而是进行方法延拓,引入机器学习算法,采用最大似然分类方式,将沿黄地区历年的遥感影像图进行分类解译,进行全域性多维度的用地解析。规划识别出山西、陕西沿黄河的各县市从1992—2015年间城乡建设用地演变情况,从中解读规划区域的用地布局基础情况。

在区域尺度的观察发现,规划区域在用地布局上的总体演变状况较稳定,20多年间没有结构性的变化。

从演变特征看,城乡建设空间总体占比不高,呈散点状夹杂于自然生态空间之中,在2000—2005年间增长速度快,城镇扩张特征显著,建成区面积显著增加,其余时间增长缓慢,其中南部地区增速快于北部和中部。自然生态空间占比较高,主要包括:(1)农田,农田格局的演变总体稳定,1992—2015年间没有大量的农田斑块出现或消失,在2010—2015年间局部地区有新增农田出现;(2)林地,沿黄地区的林地总体分布在中部延长-宜川-韩城与南部华阴-潼关的华山地区,在2010—2015年间,宜川、韩城的局部地区有新增林地斑块;(3)草地,草地分布基本以1992年的分布格局为基础,1992—2000年间无显著变化,2000—2015年间,神木东北部与府谷西北部出现大量新增草地斑块。

从分布特征看,北部府谷-佳县段,自然生态用地以基本覆盖全域的农田和草地为主,几乎没有林地斑块覆盖,建设用地以条带状分布为主。中部吴堡-宜川段,自然生态用地以基本覆盖全域的农田和草地为主,在延长、宜川两县有林地斑块覆盖,建设用地少量散点分布在主要城镇。南部韩城-潼关段,自然生态用地方面,农田基本覆盖全域,以合阳和大荔为典型;林地斑块主要分布在韩城西部以及华阴—潼关南部的华山地区,建设用地星罗棋布于主要城镇。

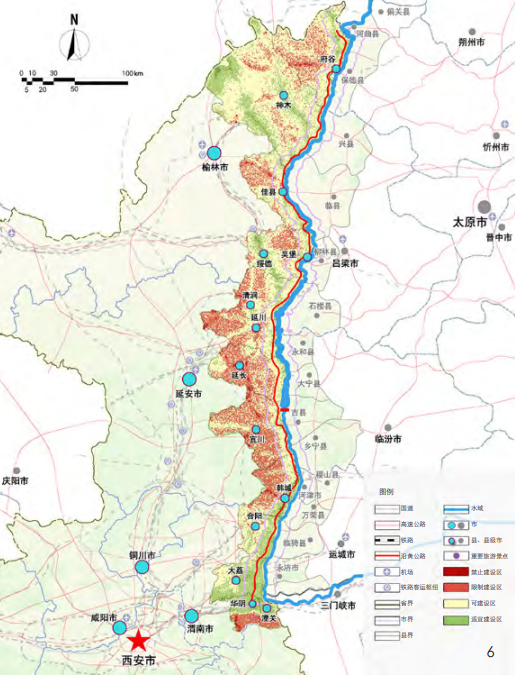

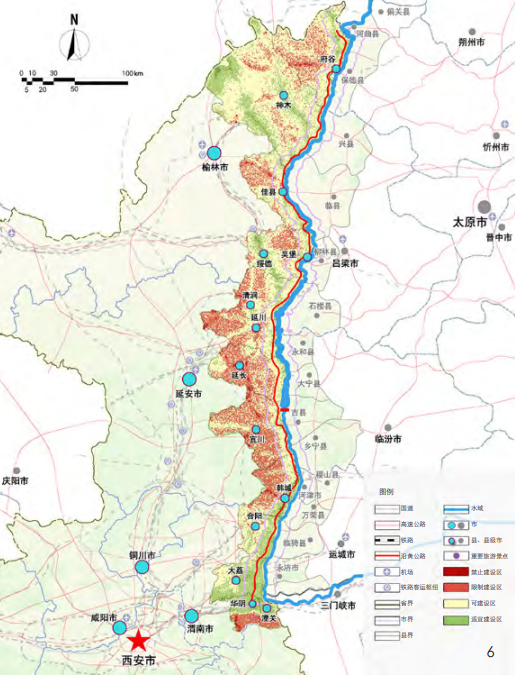

基于上述用地识别,进一步综合高程、坡度、水系、道路、设施密度等资料的分级评价,叠加分析后形成规划范围内的用地评定图,并以此作为后续全域空间管制的基础。

通过获取沿黄地区行政区划、区域内道路、区域内铁路、地表覆盖、地形地貌等数据,并在GIS平台中矢量化。根据相关文献对评价要素赋予权重并校核后进行数据处理,得出不同要素类的欧氏距离,利用重分类工具进行分级评价后进行叠加分析,最终得到沿黄地区全域的用地适宜性评价图。

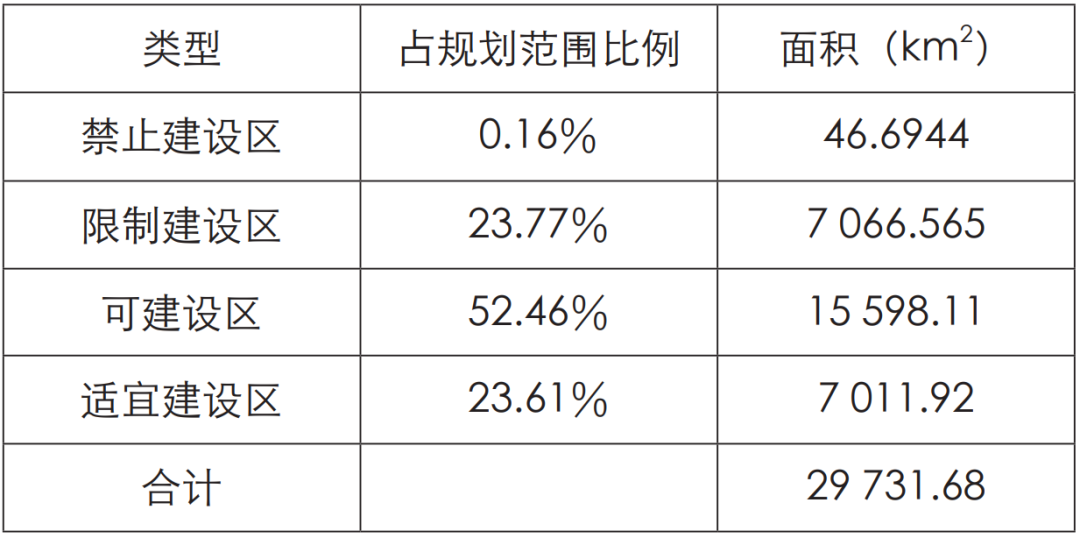

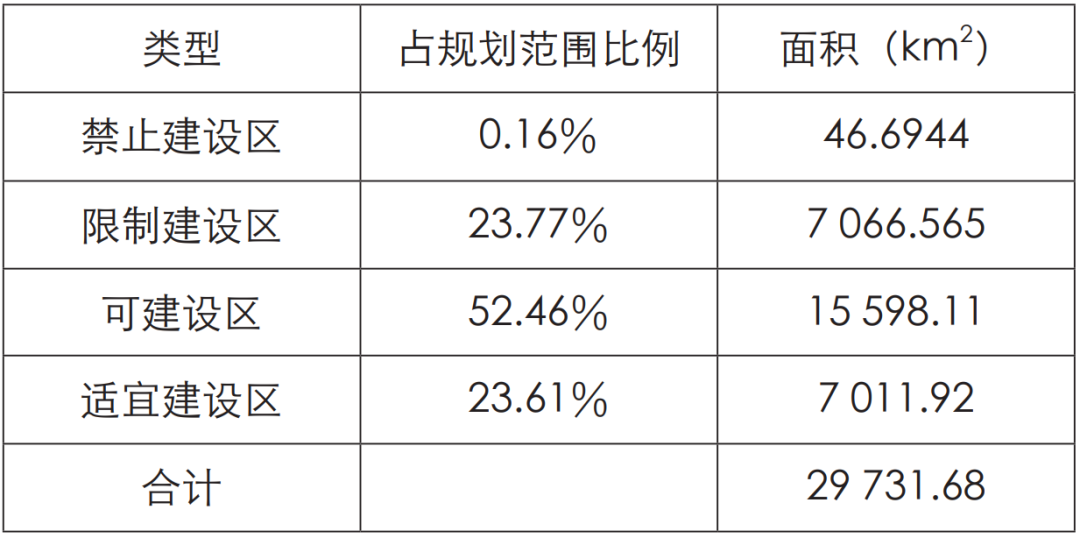

从评价结果可看,建设条件较差地区全域都有分布,中部较为集中。可建设地区主要分布于黄河沿岸、黄河支流流域和南部关中平原地区。根据评价结果可以划定四类控制区域,包括:(1)禁止建设区,主要是对生态、安全、资源环境、城市功能等有重大影响的地区,一旦破坏很难恢复或造成重大损失,原则上禁止任何城镇开发建设行为;(2)限制建设区。对区域生态环境以及生物多样性保持较为重要的地区,禁止进行大规模开发和城镇扩张;(3)可建设区。没有处在重要的生态功能区内,建设条件相对适合的地区;(4)适宜建设区。坡度平缓、靠近主要道路与水系、现状自然条件较好的优先建设区域(表1)。

图1 历年用地图改成区位分析图

图2 陕西沿黄地区14县市用地适宜性评价图

用地管控是为了服务特定的地区发展战略。对于战略内容的研判是主体功能区划的技术特长,其背景是发改系统主持的国民经济和社会发展五年规划,对地区发展方向的把握更加综合,对于地区发展的影响更加宏观,这是城乡规划和国土规划可以学习借鉴的内容。本次规划综合学习主体功能区划的多种技术方法,首先对陕西沿黄地区的整体发展态势进行系统分析,进而通过构建覆盖全域空间的评价体系,采用魔方模型判定各空间单元的主体功能区划引导导向。

从文化溯源来看,陕西沿黄地区是中华文明发源地,可追溯到七千年前的一系列旧石器时代、新石器时代遗址的出土,证实华夏文明之光最早的渊源就在这里。到近代,这里还是新中国诞生的见证之地,西北革命根据地、陕甘宁抗日民主根据地等长期发挥着红色革命大本营的作用,毛主席在这里写下了“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”的千古绝句。这里还是独具魅力的陕北民俗文化的大本营,有形式多样的建筑文化、丰富多彩的民俗活动和独具特色的窑洞人居。同时,沿黄地区矿产资源富集,煤矿资源尤其丰富,其次为气、金矿资源,几大矿区聚于其内,北部有神府、吴堡矿区,南部韩城、潼关矿区,在全国乃至世界都居一流水平。近年来,陕西沿黄地区的发展面临挑战。首先是生态环境的恶化,中北部榆林、延安区域是我国水土流失最严重的地区,数百里黄土高原和风沙荒漠不仅经济发展困难,还要不断投入进行生态复绿。同时,也是交通设施分布相对不足的地区,这里是周边的关中、呼包鄂榆、太原、宁夏沿黄、兰西、黄河金三角等区域战略的相对边缘地区,是周边主要城市势力圈的相对边缘地区,是经济水平相对较低的地区,人口相对较少的地区。陕西沿黄公路的开通,还有太中银高铁、古贤大巴等重大设施正在谋划,给该地区的突破发展带来了想象空间。

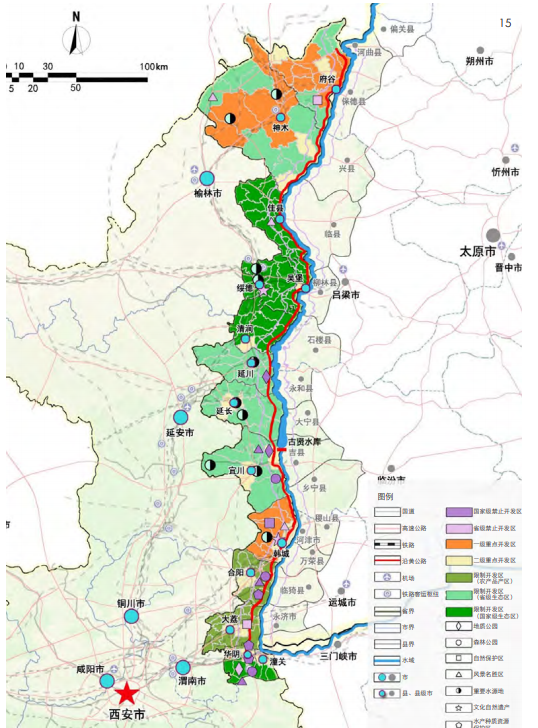

综合上述分析,规划学习主体功能区划的地方发展研判方法,构建地区发展评价魔方模型。模型以资源环境承载力为x轴,开发密度为y轴,发展潜力为z轴构建建立三维坐标系,然后分别在x、y、z轴上从原点开始向外等间距选择个3点,分别代表资源环境承载力、开发密度和发展潜力的高、中、低3个级别从这些点分别引出x,y,z轴的3条垂线,形成一个3×3×3的三维魔方图,共计27个魔方单元,每一单元(x,y,z)代表资源环境承载力—开发密度—发展潜力的特征组合类型。基于对地区发展指标特征的分析,规划选取人均耕地面积、人均水资源量、生态脆弱性地区面比重作为资源环境承载力指标因子,选取人口密度、GDP密度、城镇化水平作为开发密度评价的指标因子,选取人均GDP、GDP复合增长率、第二产业比重、路网密度、区位优势作为开发潜力评价的指标因子(表2)。

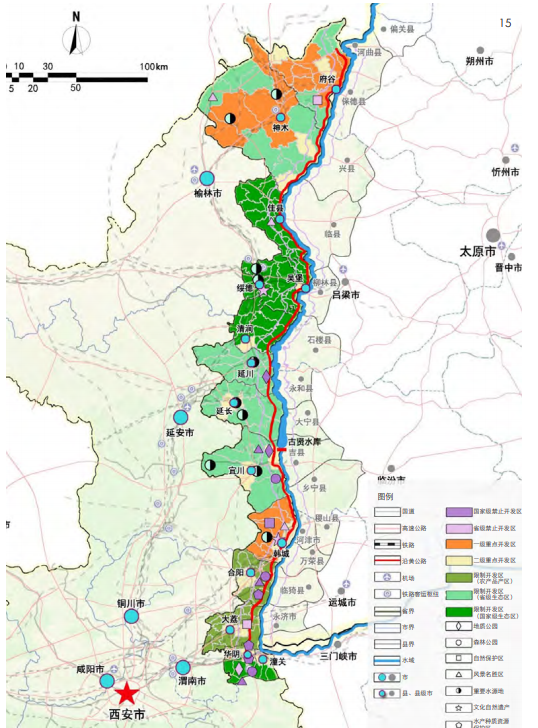

以十四个县市的下一级乡镇辖区为评价对象单元,综合对上述各项因子进行评价,再通过三维魔方模型进行因子叠合,形成对各乡镇单元的主体功能发展引导。主要包括重点开发区(一类、二类)、限制开发区(重点生态功能区、农产品区等)、禁止开发区(自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、水产种质资源保护区、重要湿地、重要水源地等)。

图3 地区主体功能区划导向图

以在“解地”和“演局”的基础上,进一步“擘画”地区发展蓝图,包括对城镇体系、特色乡村、重点开发片区的引导。

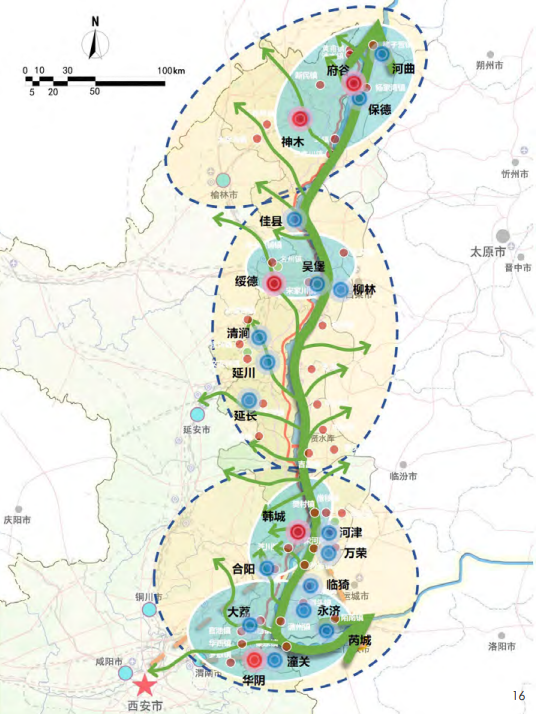

考虑到规划完整性,沿黄河两侧的完整性,城镇体系空间结构将沿黄陕西和山西的县市纳入一并考虑,因此规划结构为:

三区:北部以神木府谷河曲、宝德为核心的新能源城镇发展区;中部以绥德、吴堡、清涧、言传、延长、柳林为核心的的黄土高原生态城镇发展区;南部以韩城、大荔、合阳、潼关芮城为核心的秦晋豫城镇协同发展区。

四群:神—府—保—河城镇群;绥—吴—柳城镇组群;韩—合城镇群;黄河金三角城镇群。

五核:府谷、神木、绥德、韩城、华阴五个区域副中心城市。

多脉:沿渭河、窟野河、无定河、洛河、皇甫川、清水川、孤山川、石马川、秃尾河、佳芦河等黄河支流分布的绿色生态城镇脉。

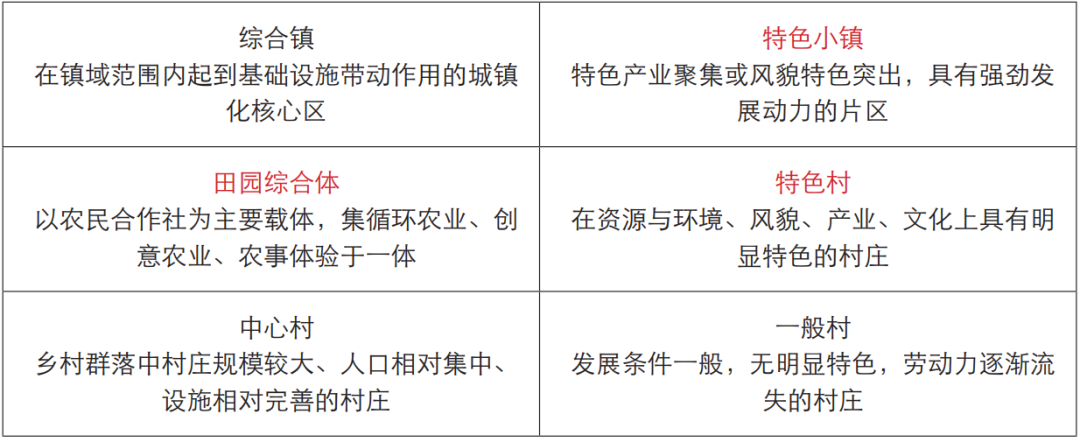

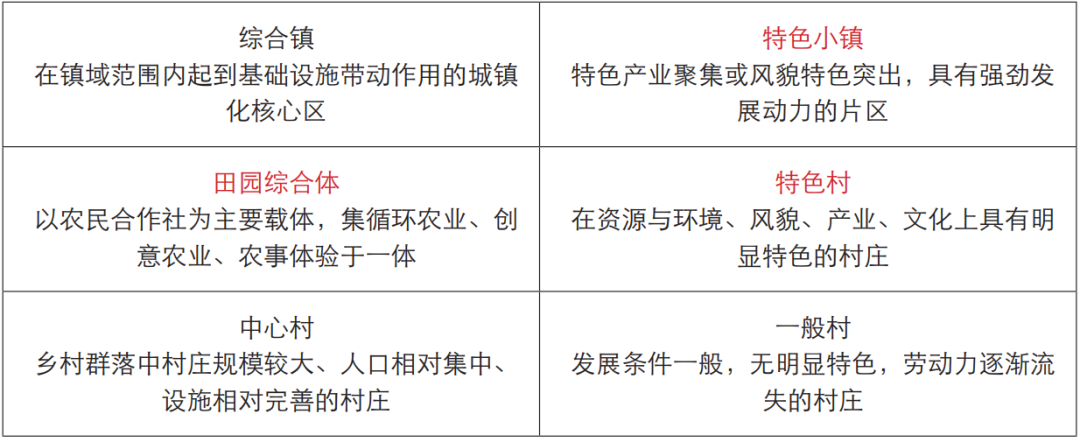

规划基于对各乡镇发展评价的基础上,融合已有乡镇规划,进一步梳理基本村镇结构,完善包括综合镇、特色小镇、田园综合体、特色村、中心村、一般村的完整镇村体系,同时优化强化特色村镇体系,包括特色小镇、田园综合体、特色村等(表3)。

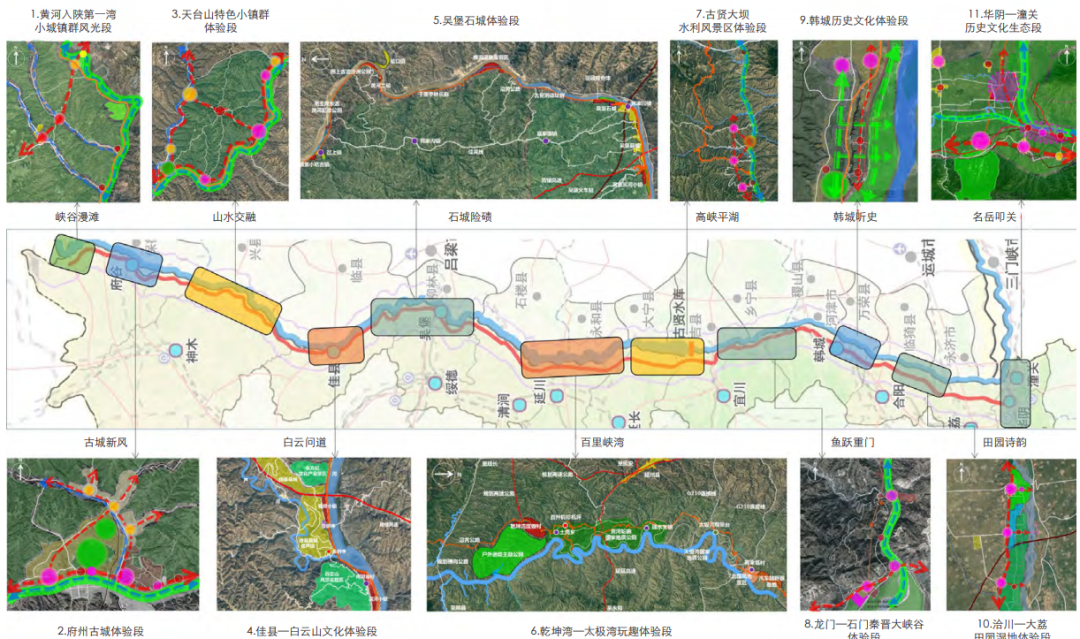

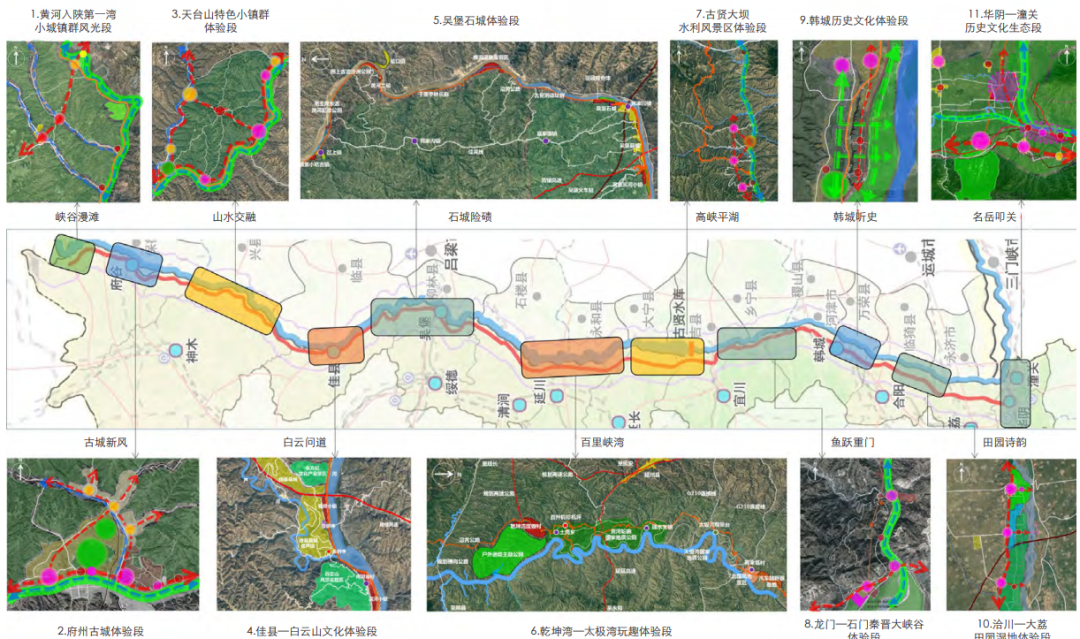

在上述系统规划梳理的基础上,对沿黄河和沿黄公路两侧20公路地带进行相对具体的开发空间引导,是本次规划的一项基本使命。规划承接上述系统梳理的框架落实,针对狭长的沿黄核心地带,从战略、产业、生态、交通、旅游、市政等多方面进行分析,勾画出十一个特征性区段,分别进行具体的建设空间与非建设空间的规划设计引导。主要包括:

图4 区域城镇体系规划图

面对陕西沿黄城生态镇带这样规模巨大又极为复杂的规划对象,固守传统的规划技术方法必然难以找到满意答案,需要对其进行积极的创新探索。本项目从城乡规划、国土规划和主体功能区划等传统规划技术体系中汲取营养,通过全域性用地梳理(解地)、主导性功能构建(演局)、城乡野一盘棋规划设计引导(擘画)等内容,为地区发展勾画了全域全视野的规划蓝图,形成了兼有生态控制、战略谋划、空间布局和设计引导的成果体系,为多层面规划职能的同步实现提供了可能。

这恰恰呼应了当前推进的国土空间规划的改革导向:不是简单的对三大传统规划体系进行整合,而是着眼于建构一个新的体系,“既不是城乡规划,也不是土地利用规划,而应该是国土空间规划”。这需要对传统的规划技术体系进行积极扬弃,寻求建构兼顾生态保护、发展谋划、空间设计等多重规划职能的技术范式,为地区发展提供更高质量的规划支撑。这种技术范式的建构,不应局限于指标、界线等单一化的技术方法,也应避免只见数字不见发展的误区。毕竟,以高质量的规划改革服务于高质量的地区发展,才是对三大传统规划技术体系进行技术统合的根本出发点,也是推进国土空间规划改革的最终归宿。

致谢:本文部分资料得到项目组的大力支持,主要人员包括夏南凯、侯家泽、党春红、夏慧怡、钱仁赞、常海兴、牛路诚、郝晋伟等。其中针对全域用地解析的图件制作得到了吴志强院士团队的技术支持,一并表示感谢。

汪劲柏 上海同济城市规划设计研究院有限公司,科研部,常务副主任,城市评估与开发研究中心,副主任。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):面向大尺度线性战略区域的国土空间规划——陕西沿黄生态城镇带规划设计探索

规划问道

规划问道