语言还是图像?

W. J. T.米切尔的“风景与权力”

刘爽 中央美术学院人文学院讲师

1. 视觉革命:20世纪的风景研究

早在古罗马时期,风景画(scene-painting)已被视作一种“蓄意行为”(deliberate act),这种从二维到三维的幻觉“手段”直指人性弱点,使得“纯真之眼”成为理想化的晚近概念。随着世界体系的基督教化,风景中世俗与神圣的分野也随之出现,使原本的封闭性空间转化为象征性场域。自15世纪起,由透视理论所引发的科学革命迫使神权直面现实——“衡量世间万物,便可创建神的几何学”,世界的发现使创作者们得以在一个可信的系统中整顿空间秩序,营造出极具当权者个人意志的“寰宇剧场”,而风景图像也在长期追求权力平等的阶级斗争中迈入现代。

19世纪初,德国地理学家亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)将“风景”(Landscape)视作地理学研究的重要概念,使其成为历史研究的重要内容。在20世纪,法国年鉴学派通过对长时段(longue dureé)和语境化(contextualization)的反思,为马克·布洛赫(Marc Bloch)、埃米利奥·赛雷尼(Emilio Sereni)等人的风景研究提供了重要平台,但景观史的重要转折发端自此后的70年代,美国麻省理工学院《跨学科历史杂志》(The Journal of Interdisciplinary History)的成立以长时段的历史跨度和广泛的艺术主题启发了大量新近的研究视角,巴顿橡树园的景观建筑研究项目同样催生了苏珊·吉利科伊(Susan Jellicoe)等人的景观与文化研究。除了古代与文艺复兴时期意大利、17世纪法国以及18-19世纪英格兰、美国的风景研究外,以柯律格(Craig Clunas)等人为代表的亚、非地区的风景研究更进一步带来多元的文化视野。

1988年,由地理学家丹尼斯·科斯格罗夫(Denis Cosgrove)和史蒂芬·丹尼尔斯(Stephen Daniels)主编的《风景图像学:旧环境的符号表征、设计与应用论文集》(The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments)以马克思主义政治经济学、图像分析、语言学等多领域视角探讨风景的潜在意义与图像再现,以诸多具有影响力的理论成果展现出风景内部的阶级结构和社会秩序。而科斯格罗夫的个人研究《社会构成与象征的风景》(Social Formation and Symbolic Landscape)、《帕拉第奥式风景》(Palladian Landscape)等则进一步揭示出西方文艺复兴以来风景与资本主义生产方式之间的重要关联,以“空间的控制与集体认同形成”、“如画风景与土地所有权及使用”等暗示视觉与权力的潜在关联,从而与吉莲·罗斯(Gillian Rose)等人一同,促成了20世纪风景研究(Landscape study)的第一次重要转向。

90年代,视觉文化作为一个新的学科出现,使风景研究受到后结构主义与文化研究的极大影响,并在后现代时期所开拓的阐释学、符号学视角之下实现了第二次重要转向。研究者们受到罗兰·巴尔特(Roland Barthes)、福柯(Michel Foucault)等后现代主义作家的影响,通过强化视觉的不纯粹性与差异性颠覆了“看”与“被看”的权力关系,使如画般的传统景观一跃成为权力竞技的“帝国风景”,被解码为各类文本系统的殖民地风景也同样揭示出主体身份的形成过程。以约翰·伯格(John Berger)、米切尔(W. J. T. Mitchell)、查尔斯·哈里森(Charles Harrison)等人为代表的视觉文化研究者们革命性地使“风景”从名词变为动词,借助相关图像中人为“设计”揭示出“风景与权力”的历史性关联,以此向传统禁忌发起“反抗”。

2. 图像转向:《风景与权力》

作为90年代视觉文化领域的绝对先导,米切尔的风景研究却发端于巴克桑达尔(Michael Baxandall)等人所引领的语言学传统。1988年,米切尔获得芝加哥大学英语与艺术史系教席,并成为跨学科杂志《批评探索》(Critical Inquiry)的主编,他在1991年参加了由芝加哥大学组织的“风景的权力”(Power of Landscape)研讨会,并将相关讨论编辑为《风景与权力》(landscape and Power)一书,以颠覆性的图像与文本视角开启了风景研究的新方向,并在之后与安·亚当斯(Ann Adams)以研讨班形式开展主题为“文字的和视觉的风景”(Verbal and Visual Landscape)的合作教学,进一步将视野转向文本与风景的动态关系之中。

于1994年首次出版的《风景与权力》一共收入包括米切尔相关研究在内的七篇论文,为了统领风景研究中略显分异的理论视角,米切尔在开篇即强调了风景(landscape)、空间(space)、地方(lieu)的辩证统一,并借此延伸出风景作为“文化中介”所触发的权力机制。而本书第一部分的四篇文章即在米切尔的“帝国风景”(Imperial Landscape)主题统筹之下,围绕风景“话语权”的历史演变展开。米切尔在文中以当下风景美学批评引入,在“风景的兴起与衰落”中突显其中的帝国主义符号学视角,虽然相关讨论发端于以欧洲为中心的风景传统,却将关注焦点扩展至“外围”,从而成为本书后半部分风景讨论的理论先导。

与米切尔《帝国风景》中的总述性结构不同,安·简森·亚当斯(Ann Jensen Adams)等人均集中于相对独立的民族传统,以国家性的风景传统展现出地方史、经济结构和文化价值之间的密切关联。如在《“欧洲大沼泽”中竞争共同体:身份认同与17世纪荷兰风景画》(Competing Communities in the “Great Bog of Europe”: Identity and Seventeenth-Century Dutch Landscape Painting)一文中,亚当斯同样从批评文本引入,并在图像“内部”实现反叛:通过对荷兰风景画“形象”特征的社会学分析,改变了此前对荷兰风景画自然主义手法的固有认知。而安·伯明翰(Ann Bermingham)、伊丽莎白·赫尔辛格(Elizabeth Helsinger)则将目光导向英国本土的“风景政治”,无论是威廉·吉尔平(William Gilpin)的游记素描,还是透纳笔下的狂暴自然,都使18世纪的如画风景成为传达“政治话语模式”的动态媒介,凭借着对“人权”的“僭越”向现代政治发起挑战。

风景对权力“中心”的威胁开启了本书第二部分“从本土到边缘的领土风景”。戴维·邦恩(David Bunn)的《“我们的荆编小屋”:托马斯·普林格尔非洲风景中的商业及家庭空间》(“Our Wattled Cot”: Mercantile and Domestic Space in Thomas Pringle’s African Landscapes)可谓米切尔“中心与边缘”景观理论的个案阐释,借助非洲的殖民地风景反观欧洲传统,在帝国的“边缘”展现出“中心”传统的“移植”。乔尔·斯奈德(Joel Snyder)和查尔斯·哈里森则分别以《领土摄影》(Territorial Photography)和《风景效果》(The Effects of Landscape)将本书中的景观讨论真正引入现代语境,并将其引入大众文化的接受语境,以此关注不同媒介、历史时刻中风景“效果”的特殊性。通过对现代化风景意象的系统梳理,哈里森的讨论结束了本书初版内容中的时间叙事,并在之后的五篇论文中拓展至新的文化语境。

2002年再版后,论文集重新收入爱德华·W.萨义德(Edward Wadie Said)为1998年“巴勒斯坦的风景方面”研讨会所写的《虚构、记忆和地方》(Invention, Memory, and Place)一文,以这位后殖民主义理论引领者的域外视野开启本书最后一部分对另一文化传统的讨论。它与米切尔为同一会议写作的《神圣的风景:以色列、巴勒斯坦及美国荒野》(Holy Landscape: Israel, Palestine, and the American Wilderness)一同,不仅回应了开篇对风景、空间与地方这一辩证“三一体”的强调,更将此前集中于欧美非的风景研究拓展至亚洲领地,从而在全球视野之下为《风景与权力》的内部叙事增添了新的维度。其中,乔纳森·博尔多(Jonathan Bordo)的《荒野现场的图画与见证》(Picture and Witness at the Site of the Wilderness)接续了米切尔在前文中的符号学视角,通过对“荒野”的语言学辨析体现出其对历史的见证功能,而迈克尔·陶希格(Michael Taussig)、罗伯特·伯格·哈里森(Robert Pogue Harrison)则以现象学和存在主义视角使风景与“记忆”重叠,从而将风景研究置于跨地域、多学科的图像语境,和英国学者西蒙·沙玛(Simon Schama)于此前完成的另一力作《风景与记忆》(Landscape and Memory)一样,展现出这一时期风景研究对语言学的复归。

3. 权力的“等级体系”:语言的视觉建构

早在80年代,米切尔已在其《图像的语言》(The Language of Images)、《论叙事》(On Narrative)、《解释的政治》(The Politics of Interpretation)等相关著述中将“语言”提升至图像层面,甚至以独有的“图文”(imagetext)概念统领其图像分析,但风景研究中的语言学视角却发端于《帝国的风景》,作者在开篇即指出风景同时作为能指(signifier)和所指(signified)的双重身份,进而在风景的美学批评中质疑了以往对“landscape”一词多义现象的模糊区分,借此引申出从“观看”到“再现”过程中的权力机制,而在这一有关文化、政治和经济扩展与控制的复杂系统中,“‘真正的’风景感知只可能是一种‘现代意识’(modern consciousness)”。米切尔上述对批评文本、当代“视觉经验”的强调、无不回应着巴克桑达尔等人在70-80年代对“语言与图像”的重要探讨,但这位视觉文化先驱对米切尔的真正影响,显著体现在其理论核心“风景与权力”中的等级架构。

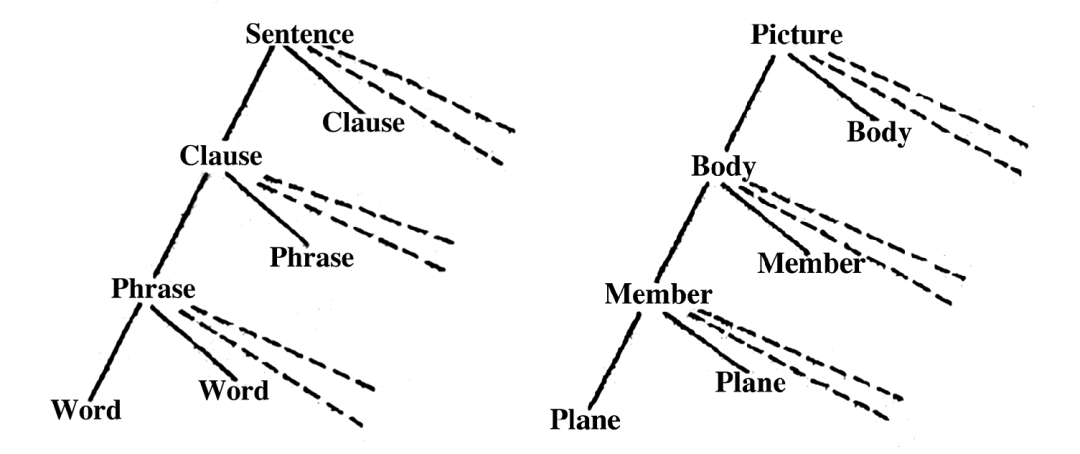

在出版于1972年的《15世纪意大利的绘画与经验》(Painting & Experience in Fifteenth-Century,以下简称《经验》)中,巴克桑达尔借助兰迪诺(Cristoforo Landino)在文学评论中提出的16个与具体画家相对应的概念,为当下的视觉趣味划分范畴,由于尚处图像分析的理论边缘,作为“背景”的“风景”仅在对“构图”(compositione)概念的阐释之中得以显现。巴克桑达尔将这一由阿尔贝蒂在1435年提出的概念置于更为广泛的文本和社会语境,使这一展现图像中各个元素“系统的协调”(systematic harmonization)的绘画概念显示出背后的修辞学来源,即由主句、从句、短语、单词所建立的四个句法层面——一种等级化的语言结构(图1)。阿尔贝蒂将这一建构模式应用于绘画之中,以相同的视角揭示出画家利用图像(picture)、人体(body)、具体形象(member)与面(plane)的层层嵌套所建构的图像体系(图2),这一“从语言到图像”的革新性视角不仅成为人文主义古典文学批评转移至绘画的精确隐喻,更“形塑”了15世纪公众在图像观看过程中的视觉建构。

图1文本等级结构示意图(左)

图2图像等级结构示意图(右)

然而构“图”离不开建“底”,语言对经验的分类不可避免地排除了意义的丰富性,即使巴克桑达尔在《经验》中引述的“等级结构”(hierarchy)显示出与“图底关系”的深刻关联,但围绕“表象的权力”所展开的构图分析却显示出“背景”在风景研究中的边缘处境(Grenzsituationen)——环境不仅在涉及批评目的时才加以讨论,更对其语言学之外的社会根源“视而不见”。随着艺术史学科范围的扩大、大众文化的兴盛,以米切尔、布列逊(Norman Bryson)等人为代表的视觉文化研究者们通过反思巴克桑达尔的部分精英视角及其对语言、文学传统的依赖,展开“粘合语言与图像缝隙”的思考,而兰迪诺文本中发端自修辞学的图像等级结构,也在米切尔极具语言学色彩的风景权力体系中焕发新生。

在对“风景的‘兴起’”讨论中,米切尔借助肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)对罗马式别墅风景画的阐述,区分了风景在不同时期分别作为“背景”和“主题”的不同认知,从而在风景的长期演化、符号学特征中突显出帝国主义话语对风景传统的强势改造。现代主义风景画中“人物-背景”关系的置换在马尔科姆·安德鲁斯(Malcolm Andrews)的《风景与西方艺术》(Landscape and Western Art)、哈里森的《风景效果》等相关著述中得到持续关注:随着景观性质在城市化进程中的现代转化,以往屈居画面一隅的自然景观借助山水树石重构“记忆”、一跃成为帝国的“前景”——来自“底层”的反叛在现代主义风景中走向了胜利。与此同时,创作者们终于获得了建构空间的“创造性特许”,在同一画面划分着帝国的中心与边缘,一如15世纪“构图”中所应用的语言学式“等级制度”。如在《远眺岛屿湾》(Distant View of the Bay of Islands,图3)画面中,奥古斯塔斯·厄尔(Augustus Earle)便借助由左向右行进的人物队列隔开了“欧洲人的如画风景,以及毛利人的禁忌空间”,作为帝国“衍生品”的殖民地景观只能与观者一同位于画面外的暗处。

图3奥古斯塔斯·厄尔 《远眺新西兰岛屿湾》 约1827年 水彩 澳大利亚国立图书馆藏

图4多纳泰罗 《耶稣升天》 1428-1430年 浅浮雕 伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆藏

值得一提的是,继阿尔贝蒂之后,巴克桑达尔在《经验》中还创造性地将语言、绘画中的层级结构应用至“浅浮雕”领域,他借助多纳泰罗(Donatello,图4)与利皮(Filippo Lippi)作品在构图上的相同特质极大革新了这一图像命题:“他们都在主要人物身后建构出一个神秘而极具构成意识的世界,无论是利皮经常用以填充背景的树石,还是多纳泰罗背景中的想象性建筑,都将其建构的空间推向图像深处”。这一对构图概念的部分拓展使得“图像、人体、具体形象、面”的等级结构在雕塑领域得以建立,体现出一种游走在语言、绘画与雕塑中的“构图”视角。

在对《远眺岛屿湾》的阐释中,米切尔借助弗朗西斯·庞德(Francis Pound)的相关讨论,指出厄尔在构图中对阴影面与受光面这一“传统方法”的应用,体现在画家在画面右侧用“一尊雕像”的视觉引导所划定的文化“界限”及其带来的潜在等级划分,并进一步将画家“对明暗交替的强化”引向“浅浮雕中人物的处理方法”,而毛利人的存在感正是通过一种“构图的雕塑性质”(the sculptural quality of composition)得以凸显,并进一步借助“色彩”设计得到强化。在阿尔贝蒂、弗朗切斯卡以及引述两者文本的巴克桑达尔看来,色彩(colorire)的特性正是来自于对“雕塑”(rilievo)中“明暗效果”的承袭,亦即来自“光线的感知”的塑造力。以此来看,无论是人物与风景的“图底关系”、绘画中的雕塑性质,还是寓于画中的等级结构,无不呼应了巴克桑达尔在“构图”概念中的重要创见,并在文本与图像的多媒介互动中,显示出其基于语言学的“图像转向”(pictorial turn)。

虽然巴克桑达尔、米切尔等人的构图分析均受到贡布里希心理“投射”理论的影响,但巴克桑达尔却局限于“认知风格”(cognitive style)的图像表征:创作者的图像训练与视觉技巧包含着艺术与制度的双重层面,但观者的情绪(mood)却不会与图像形式与社会形式中的任何一种直接匹配,而是通过任意一方的“修正”甚至式微匹配另一方,他触动了波普尔的“试错理论”和贡布里希“图式修正”中的反馈机制,却没有强调其中文化惯例的决定性作用,转而将其视作联系艺术与制度的一种介质(matter),并展现出两者间的重要修正过程。与之相比,米切尔的分析虽然同样停留在“表面风景”,却和布列逊等人一样深入现象学及格式塔心理学的空间关系,并借助这一图像感知秩序展开对景观符号的相关阐释,使得这一时期的风景研究通过“对景观效果的关注”撼动着巴克桑达尔的等级结构——绘画的权力(the power of picturing)代之以权力的绘画(the picturing of power)。

即使如此,风景始终是一种“交叉介质”(intersecting medium),一个所有事物同时出现的空间而非滋生分异的场所(site of differentiation),这一特质使得风景中始终潜藏着“构图”的整体性,以“全景式”的表现方式“体现出人类从特殊中抽象出一般的‘自由主义思维’能力”,成为真正意义上的“地区形象”(region portrait),正如克拉克在《人类的图像》中所说,真正值得去了解的应是“背景”成为“前景”背后的具体运作,即形式和内容之间去除简单类比之外的真正复杂关系。

4. 结构转向:制图学的中心视野

我已经将你置于世界的中心,在那里你更容易凝视世间万物。

——皮科《上帝对人说》

在收录在《风景与权力》最后一部分的《神圣的风景:以色列、巴勒斯坦及美国荒野》中,米切尔再度将此前的“帝国风景”推行至“语言”领域,通在文学、语言学层面对当地民族神话、宗教文本作出多重阐释,展现出一个古代“圣地”的现代转化、一个建立在精神集权之上的“自然神学”。这种借助外部世界所实现的自我建构与文艺复兴时期统一空间的创作意图一脉相承,并在地理探索和制图学的发展过程中拓展着已有的景观视野,以全局式的凝视、象征性的符号使风景创作显现出一种“结构的转向”。

正如康德所说,哥白尼的伟大在于其“不是到客体,而是到主体中去探寻所感知到的运动”——文艺复兴之初对世界的发现体现在以“人”来丈量世界的主观视野:“地球的运动无疑会产生整个宇宙在旋转这一印象”,它直接促成同时期文学中基于个人感知的地理学想象:写作者们用文字建构出极具空间意识的叙事场景,并体现出鲜明的“主体”意识,从而赋予文字以图像般的空间创造力,使已逝的古代景观、未知的域外世界在当下得以重建。

这种地理视野从文本步入图像,地图、世界图像(Imago Mundi)等在文艺复兴之初已经通过与不同主题的结合揭示出自身在空间建构中的作用,绘制者借助透视技巧、视觉的交互性质使观者成为世界的唯一中心,以赞助人视角展现出拟人化的自然力量,在这一制图学带来的象征体系中,“凯撒的肖像即本人,意大利的地图即国家”——一种全景视角下的“人的风景”(man-landscape)。但风景中地图意象与制图学视角的真正融合始于15世纪下半叶,如在达·芬奇的《西托斯卡纳鸟瞰图》(Bird’s View of Western Tuscany)中,已经能够见出建筑在大尺度全景视野中的符号化趋向,这位全能者借助真实的地理勘测,使笔下的城市、区域地图成为18世纪平面制图(pianta grande)的先导,而这种艺术趣味与功能性设计的结合,即为马尔科姆·安德鲁斯强调的风景画与地图的共同价值。

游移在文本与图像之间的“叙事性风景”(narrative landscape)不仅使景观本身参与了历史的建构,更以领土轮廓、人物形象与自然风景的结合显示出一种地图式的全景视野。创作者们以接近测绘(map)的手法在各元素之间建立关联,将分散的地方整合在同一画面,这种地理性再现(geographical representation)促进了文化地理学(cultural geography)领域基于实地风景与艺术的相关研究,象征着地理探索和科学发现所带来的“视界的敞开”,并逐渐将这种制图学的“世界之眼”(cartographical eye-world)视角应用至政治语境。专业测绘带来的垂直视角亦即福柯笔下完善权力运作的“全景敞视主义”(panoptism),其背后则是一种掌控全局的政治话语:17-18世纪规训机制对社会机体的控制。

与之呼应的是,米切尔同样在《神圣的风景》中提出风景的“地志学与类型学”视角,其中的地志特征来自于风景中“地点的编纂”背后的现实依据,类型结构则展现在风景同时作为绘画、地理和诗学修辞形式的多重身份。在这种主体视角之下,“巴勒斯坦的风景视角”与“风景视角看巴勒斯坦”将截然不同。但真正值得关注的期间从图像创造与专业视角之间的转变,这种趣味的流动在低地国家的风景传统中得到尤为显著的体现,如在《“欧洲大沼泽”中的竞争共同体:身份认同与17世纪荷兰风景画》中,亚当斯首先提及的即为“16世纪弗兰德斯人想象的世界风景”,约阿希姆·帕提尼尔(Joachim Patinir)、彼得·莫莱恩(Peter Molijn)等人如地图制作者般,根据自身目的“改造”实际景观,将风景纳入“围绕概念化领土”建立的宇宙式地景中,其背后则是人口流动、土地工程与宗教改革对集体认同的影响。

图5克莱斯·简兹·维斯彻 《高卢地图》 1650年 纸本印刷品 法国国家图书馆藏

图6凡·德·克鲁斯 《海牙景色,以及毗邻的二十幅风景》 17世纪 布面 油彩 海牙历史博物馆藏

地图与风景的连贯性体现在图像信息及绘制目的的部分重合,以至于在17世纪,风景作为一种地志图像成为地图的组成部分、一种补充式的边缘图像。这种格局的变化不仅显示出一种“从中心到边缘”的观看视角,更使这种目光轨迹、空间等级进入风景绘制者所建构的权力场域——制图学的广袤视角在风景中得以延展。正如安德烈·加勒迪斯(André Gardies)所称,在此类“作为背景的风景”(landscape-background)中,观者的目光受制于绘制者赋予部分元素的视觉特权,一如中世纪地图制作者借助特定的地理注记为观者目光设立特定路径,使山水树石成为通向图像核心意志的“视觉引导”,迫使观者“接受”自身在周围世界之中的地位——一种用科学图像强化的等级制度。在这种权力风景中,当权者与景观的密切关联体现在两者都拥有世俗和神圣的“双重身体”,创作者借助政治“语言的再映射”(linguistic remapping)功能在当下迅猛的城市化进程中展现着领土权威与个体意志的博弈,从而使国家成为一个永远“处于绘制过程中”的权力疆域,一个“未曾有也不再有”的自然偶像——“神圣风景”中的神化形象。而当民族意志攫取了以往地图中的“上帝视角”,巴克桑达尔等人在构图中所强调的以个体人物为中心层级制度也逐渐转化为以视觉焦点所主导的权力场域(图5、6)。

结语

图像是“世界制作的方式”,不仅仅是世界的反映。

形象是对环境的安排和认知,而环境则是形象的回应和归属,风景言说方式的每一次改变,都表现为一种历史的转变。《风景与权力》显示出建立普适性图像语言的乌托邦理想,但分裂与冲突却是“统一的神圣风景的真相”,在形象与背景的权力博弈中,或许还应看到“权力”背后的“无力”:自15世纪起,景观便暗含了民族、帝国与政治经济的潜在意义,即使在20世纪超越具象的空间思维中,也暗藏着乌托邦式的极权力量,它使得景观理论终究无法停留在对明确形式或“形象的权力”的探讨,只能如艺术一样“步帝国的后尘”。时至今日,当视觉机器将一切变为纯粹的表征,人们也随之步入海德格尔笔下的“世界图景的时代”——真正被当做图画构思和理解的世界。

面对15世纪的古典复兴,巴克桑达尔倡导以“图画的推论性批评”来代替“图画的历史说明”,而当批评本身已经成为权力运行的一种方式,修辞同样也可以产生出物质性效果,对于景观世界的物化、语言与图像的交错,风景研究需要做的也许只是回到“图像本身”,通过对“图像的生命”的研究向观者追问“图像何求”。

《世界美术》2021年第1期,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

相关链接:

“注视的”逻辑与“可视的”历史:记“在最遥远的地方寻找故乡:13-16世纪中国与意大利的跨文化交流”展

圆形图像与世界视野:博洛尼亚圣雅各伯圣殿洛伦佐·科斯塔壁画新解

// 美术遗产 //

专业

学术资讯

优质

阅读体验

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨语言还是图像?——W. J. T.米切尔的“风景与权力”

规划问道

规划问道