1

背景

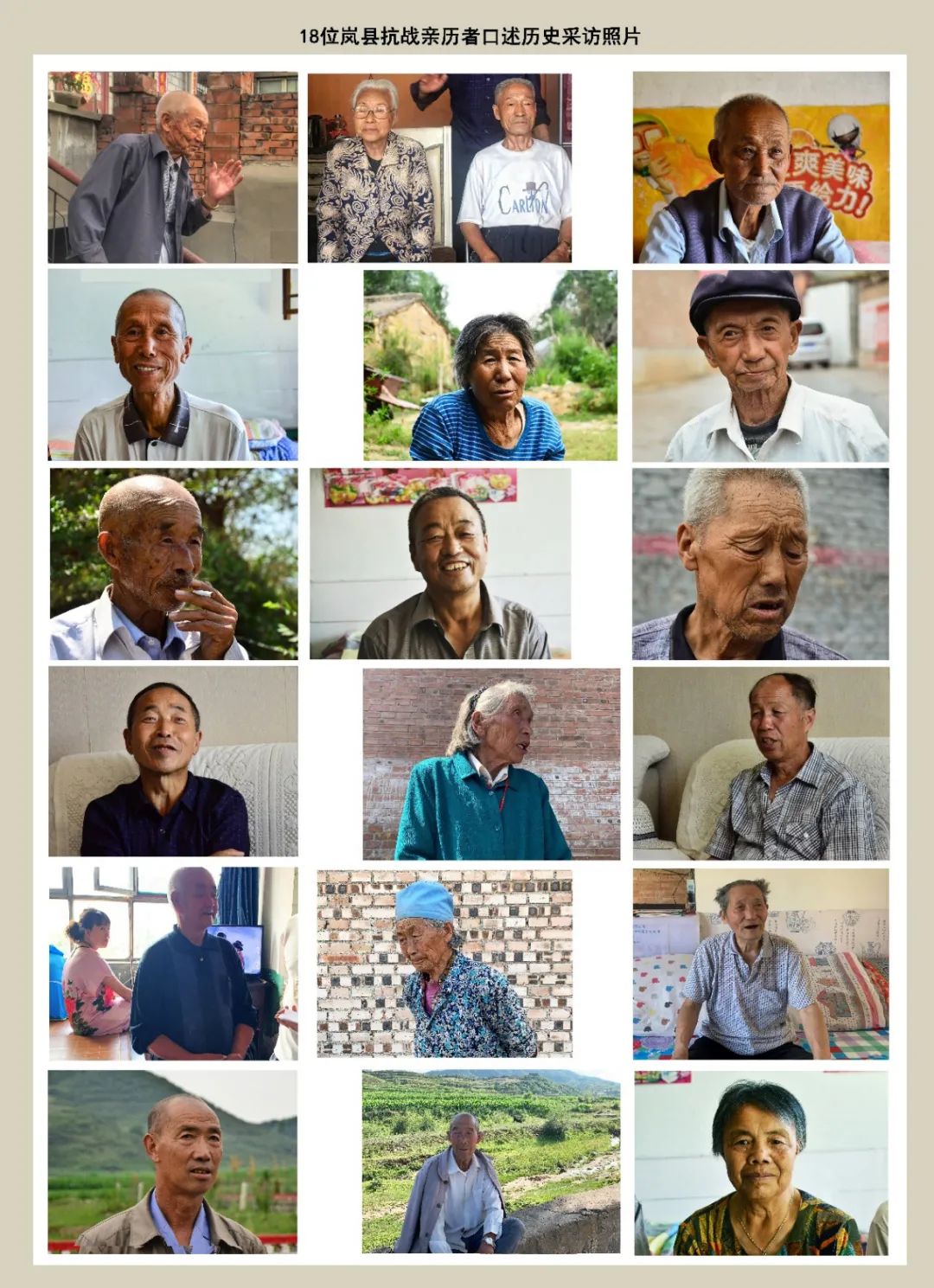

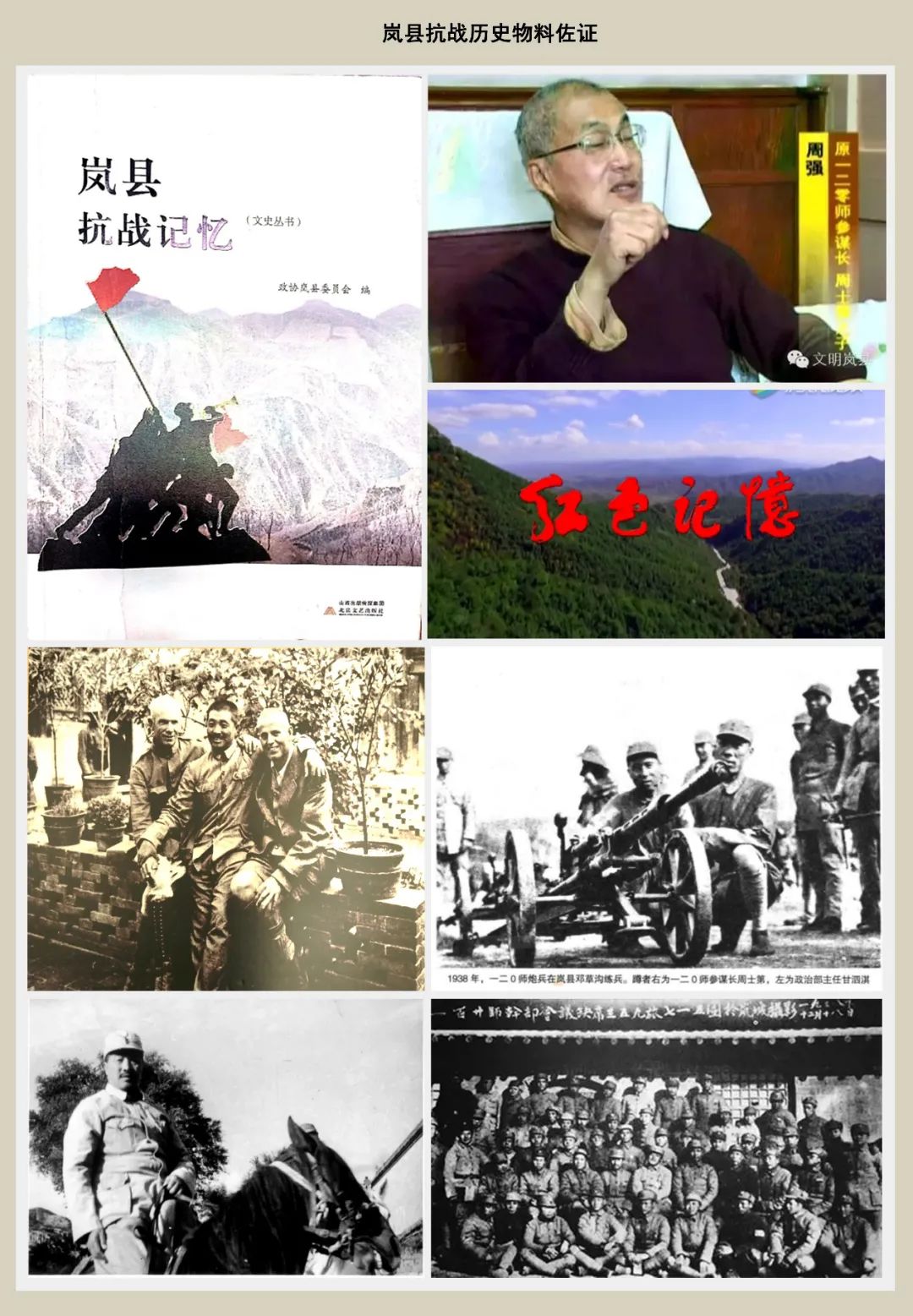

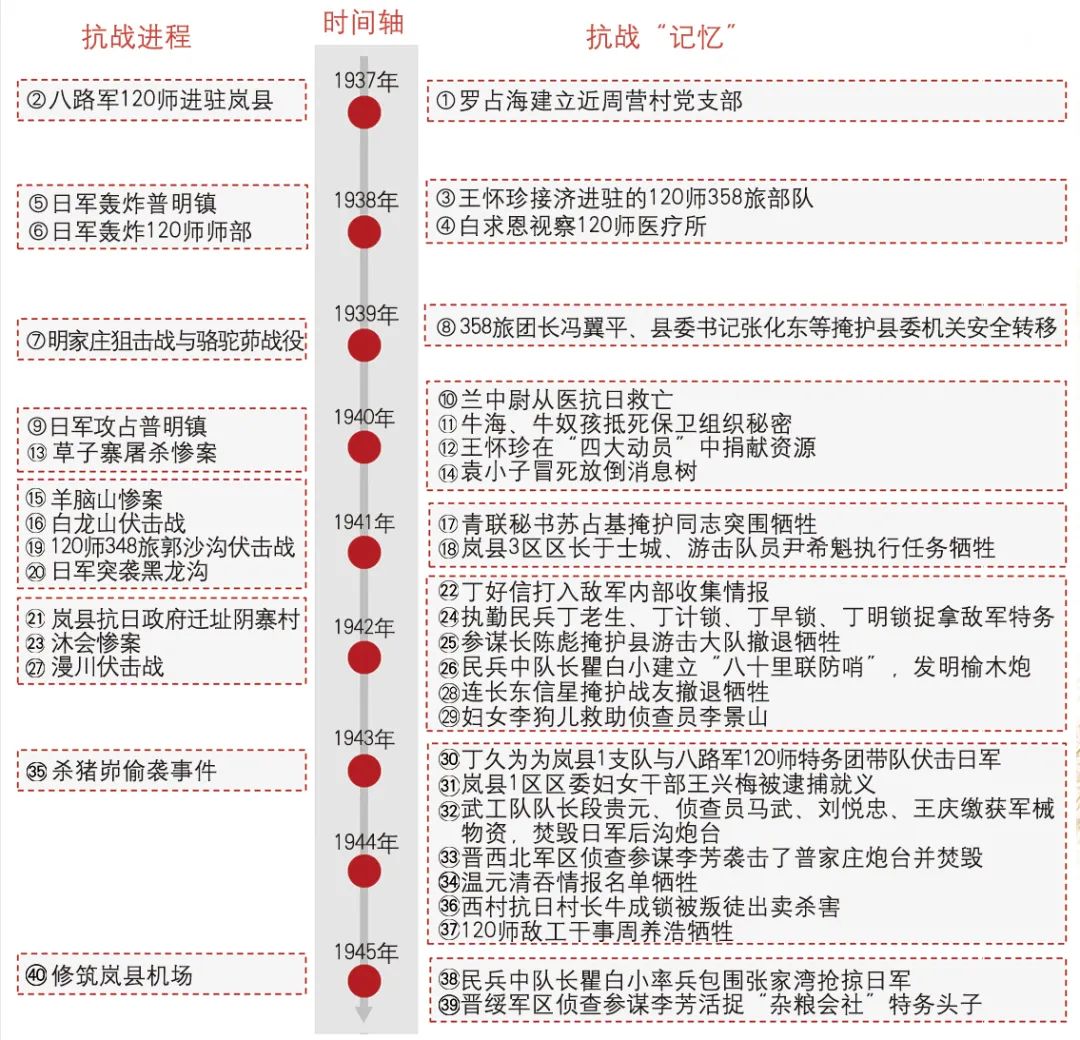

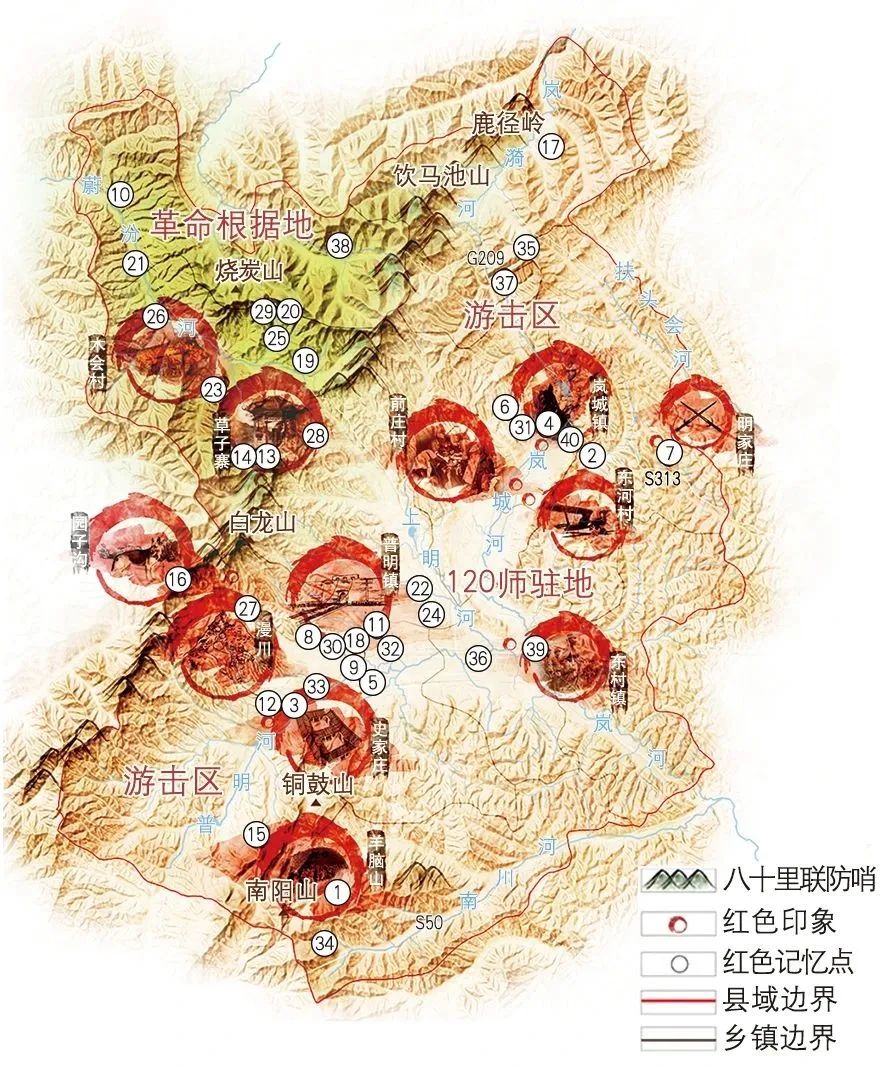

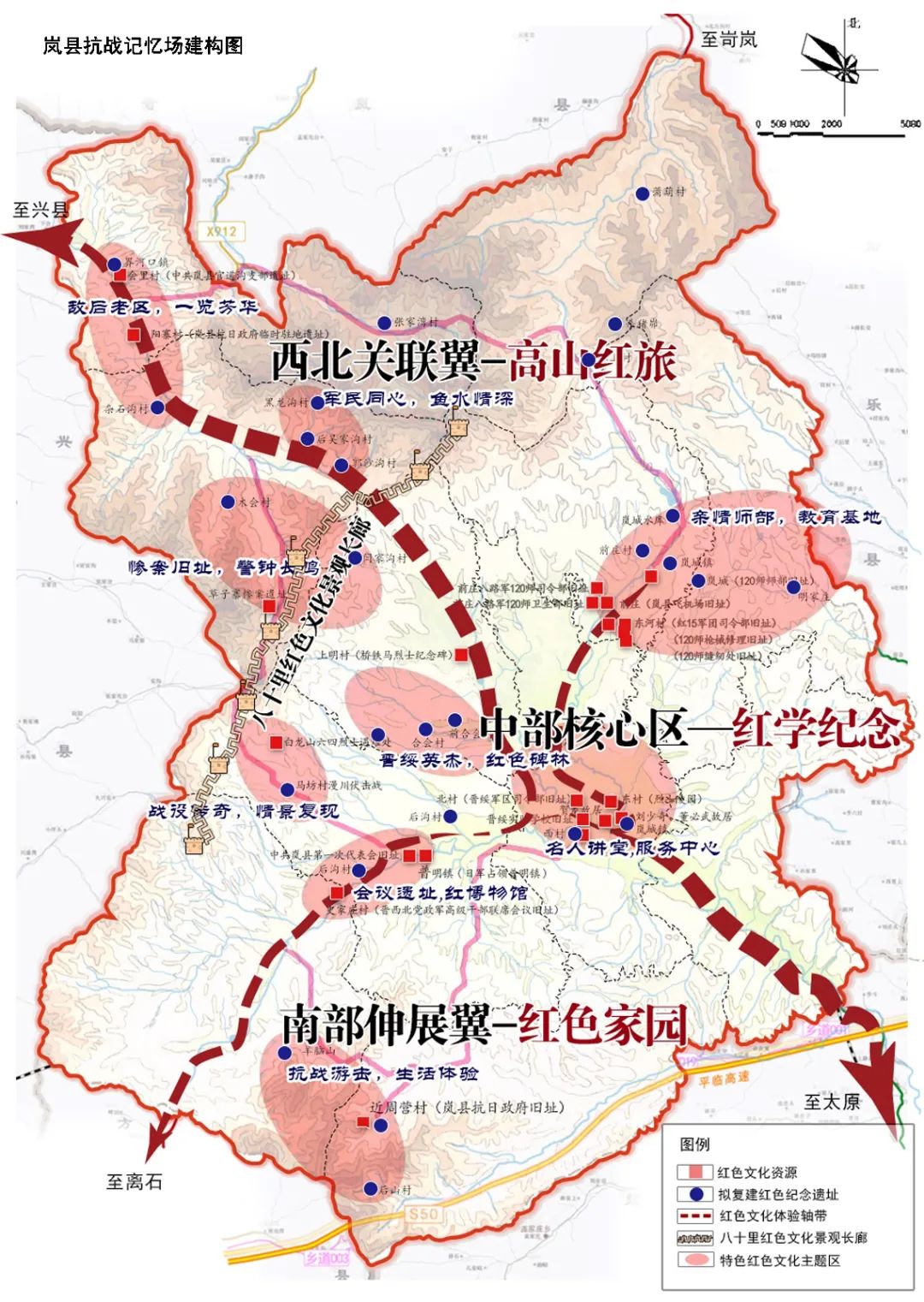

2019年,华中科技大学何依教授团队主持了由中国城市规划学会承担的中国科协扶贫规划项目《岚县古迹保护与利用总体规划》,在对岚县的实地走访与田野调查中,发现除位于县城正面战场众所周知的“英雄历史”以外,广大山区的游击地带还存留着许多口口相传、感人至深的“民众事迹”(图1),他们为抗战付出了宝贵的生命代价,然而由于当时斗争环境的残酷以及军事安全上的考虑,关于这段抗战往事的文字记录鲜少。为了进一步了解历史的真相,调研团队对历史事件发生地逐个核实历史场景,走访全县19座“红色村庄”,并与抗战事件相关的19位关键人物(亲历者或知情人)进行访谈:文史编辑丁局长、历史学家梁老师、87岁的沐会事件见证人马文礼、78岁的草子寨惨案幸存者王志珍、84岁的120师筑城见证人姚乃孩、87岁的明家庄战役亲历者王计有、92岁的闫家沟六烈士牺牲事件亲历者李世大等(图2,图3)。通过这些访谈,发掘出湮没在岚县时间长河中的大蛇头乡杂石沟村“发明自卫武器榆木炮的瞿白小”、草子寨村“袁小子冒死放倒消息树”、界河口镇“兰中尉抗日救亡”等众多典型人物;以及大蛇头乡草子寨村“草子寨惨案”、普明镇白龙山“六·四”烈士群体抗日事迹等众多典型群体抗日事件。由此,我们抢救性地整理出一部“岚县口述抗战史”,并绘制成抗战记忆地图(图4),从而揭开了岚县抗战背后庞大的承载群体,将岚县历史发展脉络更为真实和完整的展现出来。

▲ 图1 | 岚县抗战战略地图示意

▲ 图2 | 19位岚县抗战亲历者口述历史被访者

▲ 图2 | 19位岚县抗战亲历者口述历史被访者

资源来源:团队拍摄。

▲ 图3 | 岚县抗战历史物料佐证

▲ 图3 | 岚县抗战历史物料佐证

资源来源:根据《岚县抗战记忆》及岚县抗战相关资料整理。

岚县并不是孤例,它反映了我国面宽地广的革命老区中现存的普遍问题,一方面,由于革命性事件发生得剧烈且短暂,仅少数旧址以纪念物形式成为文化遗产,而与事件本身相关联的历史环境,则在事件消失后随着亲历者记忆的消逝而被淡忘,大多湮没在浩瀚的时空中,历史事件因脱离了具体环境而无法整体“阅读”。另一方面,这些革命老区由于当时我国特殊的抗战历程与战略区位的需要,大多数位于偏远山区,量多式微,遗存分散。受地域条件限制,文化遗产往往缺少外部干预和系统保护,众多零散的遗迹使历史的整体意义逐渐模糊。归根结底,革命老区文化遗产是一种事件性遗产,其保护意义的实现需要一个完整的解释体系。

2

理论

皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)的记忆之场理论为这类事件性遗产保护提供了新的研究视角。诺拉在莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs) “集体记忆”概念的基础上提出的场所化概念,将记忆之场视作一种媒介,在追忆历史事件时用于联系历史与物质化空间。将记忆之场理论应用于革命老区路径如下:通过记忆要素搭建基于事件环境的解释体系,革命遗迹或纪念物是见证事件的“物”,事件发生地及其周围环境是事件发生的“场”,历史记忆则是物与事之间的“媒介”,包括故事档案、事件亲历者或知情人的口述历史等,因此场内的所有遗存都发挥作用并得到阐释。

3

实践

在规划实践中,我们进一步探索了革命老区抗战记忆之场的建构方法(图5),并通过将纪念场所与村庄公服设施、纪念性场所、乡村旅游相结合进行综合建设改善百姓生活(图6)。如借助科协党小组的集资,学会将老支书手写的青少年红色教育基地建设草案得以实施,并为闫家沟村百姓心中心心念念的“陈连长”立了一座烈士纪念碑。将“岚县抗战史迹”线索作为贯穿全域旅游发展的主线,与地方其他资源整合集群发展,参与到地区文化旅游和城镇化建设中(图7),通过规划反哺老区发展,使抗战记忆之场进一步发挥作用。

▲ 图5 | 岚县全域抗战记忆之场展示体系

资源来源:笔者自绘。

▲ 图6 | 岚县红色文化展示体系

资源来源:笔者自绘。

▲ 图7 | 岚县旅游产业发展

资源来源:笔者自绘。

4

启示

研究发现,与过去关注那些承载着宏大叙事意义的有名分革命纪念物不同,革命老区抗战记忆之场更关注那些保留了历史记忆的“残留物”“常见之物”以及“和它相关的群体”。这样就形成了一种与传统认识互补的遗产观,即除了承认那些纪念物对历史的见证作用,也承认这些微小的要素对当下日常记忆形成和延续的影响,在某种意义上甚至更关注后者的作用。文章在革命老区文化遗产的记忆形成逻辑的分析上,通过记忆之场在革命老区中建立一个相对完整的阅读系统,从散点保护转向整体关联、从局部强化转向全域发展,有助于老区革命精神的永续传承与文化遗产的整体保护,并为那些正在逐步消逝的革命记忆保护提供一定借鉴。

原文介绍

《革命老区记忆之场的县域空间探索——以山西岚县抗战史迹为例》一文已在知网首发,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

* 国家自然科学基金项目“基于社会记忆的山西古村镇演化与集群研究”(51578256)。

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】革命老区遗产的“记忆之场”建构与保护探索——以山西岚县抗战史迹为例

规划问道

规划问道