回顾历次技术革命,颠覆性技术对城市生活和生产方式的影响,也是对传统物质空间规划的挑战,最终会投影在城市空间中。技术驱动城市产品服务层面更迭,重构新城市空间转型。在此背景下,城市作为日益复杂的巨系统,其内在的发展演变逻辑已发生转移,传统城市空间需要得到我们的重新审视。因此,“未来城市:空间原型与实践探索”专题会场聚焦未来城市在技术赋能下的新趋势特征,有幸邀请到学界与业界相关领域的专家学者,从未来城市的空间原型、规划设计、建设以及运营管理等角度出发进行前沿展望与交流探讨。

完整版报告请在“DIST上海数慧”公众号

后台回复“未来城市”获取

《颠覆性技术对城市影响的三个路径》

龙瀛

清华大学建筑学院研究员、博士生导师

回顾历次工业革命背景下的理想城市原型发现这些原型与未来城市有一些共通之处,而第四次工业革命背景下出现的一系列颠覆性技术也将对城市社会产生深刻的影响。基于以上背景,报告提出颠覆性技术对城市影响的三个路径:路径一是方法层面的基于数据认知的城市实验室;路径二是认识层面的基于城市改变的新城市;路径三是实践层面的基于城市创造的未来城市。

此外,无论是城市研究还是规划设计,都需要综合考虑科技革命带来的机遇和挑战。在城市规划教育应对方面,未来需要重新审视既有规划理念,并发展新的规划理念,而且需要多学科共同支持。

《未来城市:智慧化公共空间设计》

李伟健

清华大学建筑学院硕士研究生

在当下城市公共空间问题导向、需求导向与趋势导向背景下,报告提出并构建了一个系统性的智慧化公共空间设计案例库,以更好地理解公共空间并回应其发展的若干诉求。案例库核心关注运用到智慧化的技术、设施与理念,聚焦于室外或可拓展运用于室外公共空间,以及部分反映技术赋能下公共空间新变化趋势的设计案例。对案例库中现有的300余个案例,在核心设计公司/主体、项目国家分布、提出时间、建成情况、规模尺度以及科技赋能的主要作用效果等方面进行依次分析说明。期望通过设计工具箱、设计导则或洞察报告等形式从智慧技术赋能的一个切入点重新理解当下以及近未来的公共空间,对公共空间的优化设计与创造实践带来更多启发与转化出口。

《螺蛳壳里做道场——300平米和5平方公里的未来社区空间原型实践》

茅明睿

北京城市象限科技有限公司创始人、CEO

基于对各种未来空间与未来社区框架的分析与理解,关于未来的思考主要有三个方向,即人本化、数字化、永续化。结合对未来化的空间和空间的未来化的响应,报告首先分享了在北京朝阳区双井街道苹果社区东北角上开展的一个非常小尺度的原型规划实践。一方面重点关注对结果的考量,包括如何提升空间品质、如何实现全龄友好、如何增进场地活力、如何保障公共健康、如何促进绿色低碳、如何实现数字孪生、如何实现智能应用等;另一方面重点关注对过程的创新,希望能够实现可循证性、可参与性、可复制性。报告其后分享了在更大尺度上诸如打造街道性的城市大脑系统、部署传感器开展环境监测识别辖区环境异常等智慧社区实践。利用人本循证参与式设计方法在社区尺度进行低成本的未来化改造尝试。

《华为云EI智能体赋能未来城市建设》

陈飞

华为云EI城市智能体产品总监

“城市智能体”是围绕城市主体(市民、企业、管理者)的业务需求与城市场景,通过云计算、大数据、AI等信息化技术赋能城市场景,构建一体化统筹规划、跨域协同的物理世界与数字世界的融合体。智能体参考架构包括智能交互、智能联接、智能中枢和智慧应用四层,通过联接、云、AI、计算与行业应用深度融合,实现“能感知”、“会思考”、“可执行”、“能进化”,已成为行业智能升级的参考架构。此外,智能体已进入核心生产系统,加速产业智能升级。在交通、机场、公交、地铁、高速、供暖、水、政务等场景下都有丰富的应用成果。

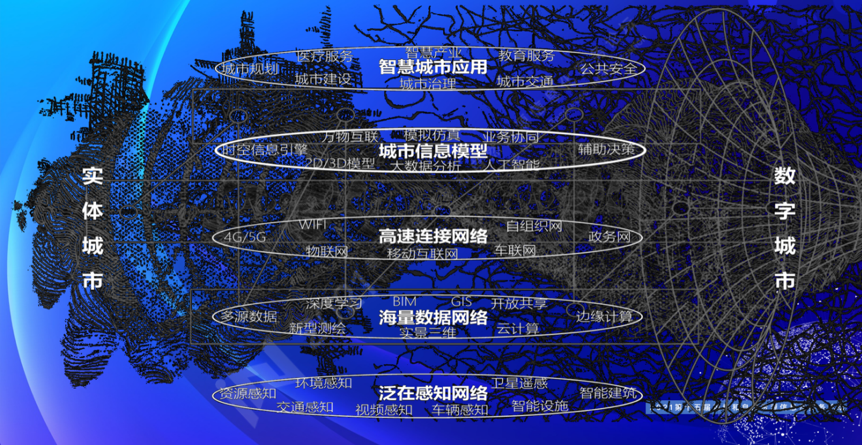

《基于城市信息模型(CIM)的未来城市思考》

杨滔

清华大学和伦敦大学学院(UCL)双博士

信息化的泛在感知与交互将改变从太空到空中、再到地面、地表和地下的各种连接体。而城市信息模型的核心就是信息模型本身,即城市信息的模型。在此背景下,本报告总结了城市信息模型试点的不同类型、战略目标以及我国CIM技术应用总体呈现的趋势。并对雄安、北京城市副中心、苏州、深圳等地的CIM实践进行了介绍说明。通过多维度的感知交互、多专业的协同、城市共同体即多领域的创意共同探索数字孪生建设。

除了城市空间的物理感知,未来城市发展的动力源于经济、数据资源如何汇聚变成数字资产、数据资本,实质上需要数据模型支撑产业转型,将虚拟构建的基础设施与实体资产关联,推动数字人民币的流通。

《WeCity未来城市:新空间、新治理、新服务的交融》

袁媛

腾讯研究院资深专家

后疫情时代,数字化转型是全球经济复苏和社会重建的关键。与此同时,我国城市正在由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。城市的空间未来将是实体空间、数字空间、社会空间的融合,而数字化需要支撑这样的大趋势。

在此背景下,报告阐述了WeCity未来城市的内涵与特征,其核心理念是以人为中心的城市发展模式,“We”蕴含着微型、智慧、我们三个含义。同时其包含有分布式智能、模组化中台、人人可参与三个主要特征。新疫情常态下,WeCity未来城市进行了2.0迭代,更侧重新空间、新治理和新服务的融合。基于2.0的未来城市构想,WeCity未来城市2.0的架构体系分为了构建全域数字底座、打造一体化融合引擎、升级六大领域能力、打通泛在终端入口四个层级。当下WeCity未来城市在各地已经开展实践,并在助力建筑、社区、园区等城市“毛细血管”数字化转型方面也有一些探索尝试。

《WeSpace学术支持计划:研究视角下的未来城市》

张恩嘉

清华大学建筑学院博士研究生

报告从技术进步影响下的未来城市学术研究切入,总结了现有中英文相关研究的不同特征以及类别,由此着重介绍了《WeSpace·未来城市空间》报告发布后相应推出的WeSpace学术支持计划及其项目成果。项目按研究方法的差异可以分为基于过去发展趋势推演的未来城市、基于城市新现象的未来城市、基于模型优化的未来城市以及基于技术推演的未来城市。在研究视角层面,目前研究更加关注政策的目标指引和科技发展的趋势判断,对经济基础及社会需求对未来城市发展路径和程度差异的影响的关注较少。在研究时空尺度,需要关注时空尺度下的变与不变、动态与静态、低频与高频及其在程度和尺度上的差异。

《寒地未来城市规划设计思考》

张远景

黑龙江省城市规划勘测设计研究院院长

报告首先通过对黑河市——边境寒地城市的独特问题与特征进行分析,进而提出寒地小城市的未来城市场景营造。以科技赋能,将技术层面的数字创新、社会层面的场所营造与物质层面的空间干预相结合,打造宜居化、高效化、生态化及科技化的知名边贸寒地城市,实现寒地城市的永续发展。同时,基于寒地认知友好、寒地设施友好和寒地资源友好三大原则,构建寒地小城市未来城市生活场景、经济场景和设计场景。最终思考如何将科技赋能的要素进一步融合到经典的空间策略中,主要从科技赋能的角度,对产业空间、生活空间、游憩空间、交通空间等提出空间复合化要求,并提出六大规划策略。

《成都市东部新区未来城市特征思考》

周垠

成都市规划设计研究院副所长、高级工程师

报告首先从“看历史”、“看未来”两个方面着手研究城市演变的基本规律,结合国内外未来城市相关研究实践,针对成都市东部新区未来城市特征研究确定了“1-2-5-5”的工作思路。围绕“建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市示范区”总体目标,遵循“科技变革推动城市革新、人本需求推动城市提升”两个城市演进维度,从“产业发展、交通技术、空间利用、资源能源、城市治理”五大科学技术革新以及“城市安全、自然生态、公共服务、文化认同、对外交往”五大人本需求提升方面研究东部新区未来城市特征。

今天的分会场中各位学者专家从不同的视角、思路或者模型方法出发围绕未来城市做出了精彩的汇报,总结起来有三个关键词:

第一个关键词是“转型”。我们探讨思考未来城市正是由于当下处于大变局的新时代,面临着社会转型(第四次工业革命与生态文明新时代)、经济转型(数字经济极速发展)与数字转型(数字赋能未来城市),最终推动城市空间在多尺度的转型;

第二个关键词是“初心”。规划信息化人在当下的初心应包含“三个人”,即人本关怀(以人为本关注人的需求)、人居环境(未来城市以营造美好人居环境为根本目标)以及人地和谐(人的需求与环境承载相平衡),共同推动城市的可持续发展;

第三个关键词是“路径”。可以用“三个多”来概括,即多维导向(问题导向、目标导向等)、多方参与(多种学科背景、多种专业团队、多种社会力量等)以及多技术支撑(必要的基础支持),最终落脚于数字孪生,达到物质空间、信息空间以及社会文化空间的互动交融。

总而言之,技术赋能下的未来城市尤为可期!

完整版报告请在“DIST上海数慧”公众号

后台回复“未来城市”获取

除此之外,更有纸质版会刊等你来拿哦!戳链接获取:

拿来吧你!《2021第15届规划和自然资源信息化实务论坛会刊》

更多内容,请点击微信下方菜单即可查询。

请搜索微信号“Beijingcitylab”关注。

Email:BeijingCityLab@gmail.com

Emaillist: BCL@freelist.org

新浪微博:北京城市实验室BCL

微信号:beijingcitylab

网址: http://www.beijingcitylab.com

责任编辑:孟庆祥

原文始发于微信公众号(北京城市实验室BCL):2021第十五届规划和自然资源信息化实务论坛 | “未来城市:空间原型与实践探索”专题会场回顾

规划问道

规划问道