朱光亚摄影 | 绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画

朱光亚摄影 | 绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画

文章首先对越地和越地建筑文化的定义作了说明,介绍了越地山水地貌的基本特征,指出正是在这样特定的地理历史环境中形成了越地聚落紧凑的山水空间特点;文章还剖析了越地自春秋时期到宋代遗存的几处古老的建筑遗产所隐含的历史信息,说明越地木构建筑和石构建筑的建造特征和建造技艺;在此基础上归纳和提炼了越地的文化风尚和建筑的审美特征,指出越地建筑文化属于吴越建筑文化圈,但它在吴越建筑文化中贡献了刚强之气,具有两极并存兼收的特殊性,且处处表现出强烈的精神文化追求。文章在结语中指出,越地虽小,但越地建筑文化遗产是中国乃至世界可持续发展的宝贵资源。

朱光亚

我认识越地文化是从“卧薪尝胆”故事开始,接着便是从鲁迅的文章中去感受,最深刻的当然是那句“会稽乃报仇雪耻之乡,非藏垢纳污之地”,读起来荡气回肠。40 多年前的 20 世纪 70 年代末、80 年代初因古建考察和沈园修复工程,我开始踏入绍兴,行走山阴道上,依傍乌篷船里,看着那一片片从勾践到秋瑾都栖息过的土地,所见所闻回想起来就如同林语堂在谈及旧中国时说的那段话,“你看路上一个同胞,或是洗衣匠,或是裁缝,或是黄包车夫,形容并不怎样令人起敬起畏。然而试想想他的国度曾经有五千年历史,希腊罗马早已亡了,而他巍然获存。……但是他有绵长的历史,有古远的文化,有一种处世的人生哲学,有文学,美术,书画,建筑足以与西方媲美。……所以你越想中国越伟大起来了。“

秋瑾时代的越人和勾践时代的越人相比,早已发生了天翻地覆的变化。勾践之前的越是虞越或曰于越,它是从东南沿海直到中南半岛由多个民族构成的、被称为百越的一支。虽然,“越之先君无余,乃禹之世,别封于越,以守禹冢”,但按蒙文通的分析,如同周泰伯迁吴一样;虽然首领是引进的,但民族的族属并未变化,越人依然是断发文身的蛮族,而且和长江中游的楚人语言都不能沟通,生理上也有区别。传说孔夫子劝勾践学习先王之道,而勾践答复说:“夫越性脆而愚,水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从……”,硬是拒绝了,这和后来对主流文化的谦恭大不相同。至若秋瑾时代的越人,那是经过两千多年的民族大融合,血缘也不知发生了多少代的混杂,彼时的越人从外貌看和其他汉族人几无差异,而越地的环境也和当年吴越大战时期相当不同。

因而我讨论的越地建筑文化,不是发生在春秋战国的越地的建筑文化,而是继承了古越文化基因但大部分是今日能够看到痕迹的后世建筑,特别是秋瑾时代留存下来的建筑文化,而后从包括考古遗存在内的蛛丝马迹中寻找它们和古越文化的关系。本文中的越地,也不是指春秋战国时代勾践称霸时的越国版图,而是当年勾践赖以积蓄力量的核心根据地部分,即后来历史上的以绍兴府为中心地带向外影响逐渐衰减的地域范围,也即今日绍兴市域及其辐射的周边地带。

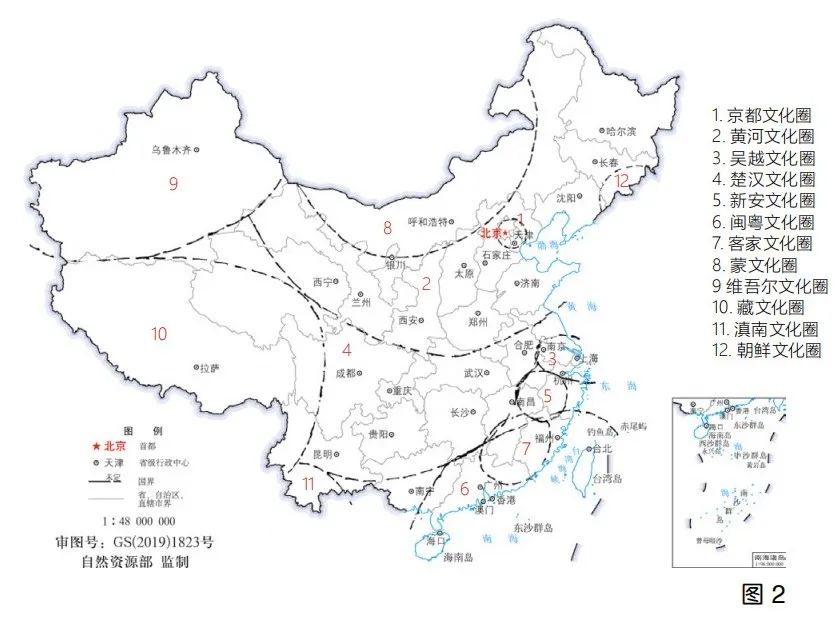

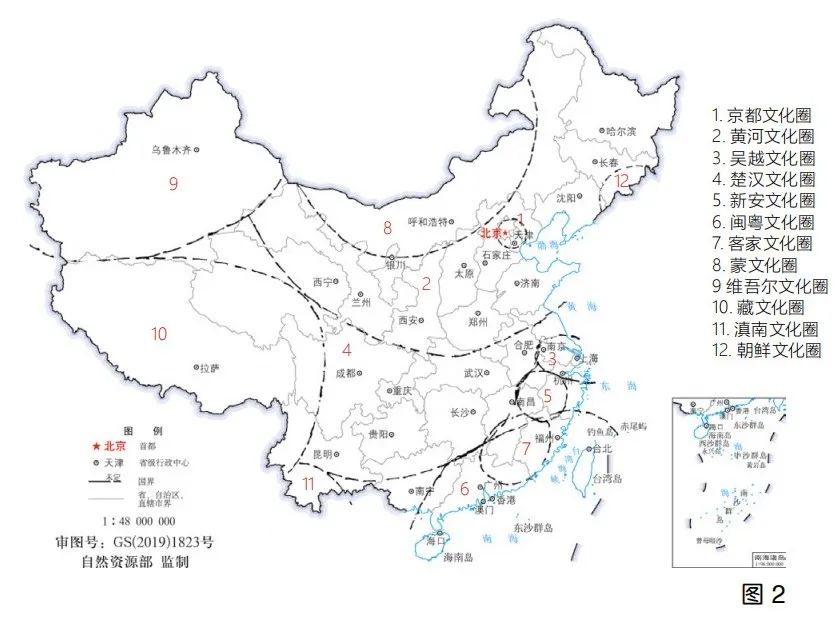

建筑文化分区不等同于方言分区,但两者有交集。从方言归属上看,越地方言属于吴语区的南部地区(图 1)。除了语言之外,越地文化仍然在生活习俗、风气、文学、音乐、礼仪等方面保存着古代的影响,而越地的建筑遗产也同样折射着不同于其他地域的特有的文化光辉。

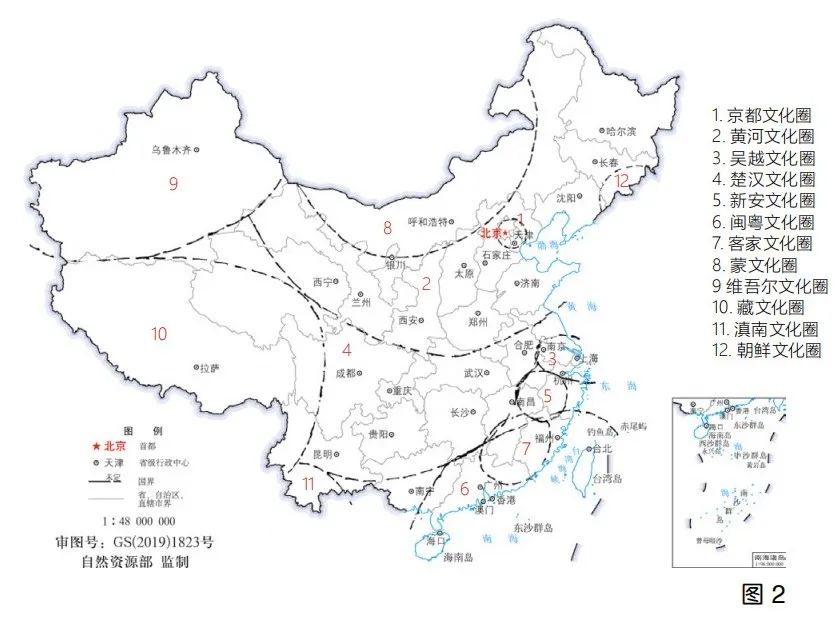

如果对 20 世纪末中国版图内的传统建筑文化区系作出梳理,那么在汉族传统建筑流布的区域内,有 7 个建筑文化圈。所谓文化圈,是想表达它们之间互相叠压,并无明确的边界;它们是:分布在黄河流域以及受其辐射影响的东北、西北、内蒙古等地的黄河建筑文化圈,分布在以北京为核心的京畿地区以及受中央政权直属工程影响的若干地区的京都建筑文化圈,分布在长江中游和四川盆地的楚汉建筑文化圈,分布在太湖周围地区的吴越建筑文化圈,分布在新安江流域的新安建筑文化圈,分布在福建和广东的闽粤建筑文化圈,以及分布在南方的、散布的客家建筑文化圈(图 2)。将越地建筑文化划入吴文化圈的原因,除了吴越同文,从古至今相互影响不可分割之外,还在以下几个方面表现出共同的建筑特征:(1)都是在远古建筑体系基础上不断接受历史上各个朝代的主流建筑文化,逐渐形成并保留了以月梁和铺作斗栱为标志的建筑大木作体系;(2)都形成了嫩戗发戗的翼角做法和以船篷轩为主的敞轩等相似的大木做法;(3)屋面都较多地采用方椽、圆椽、望砖作为屋面基层,不像湖广地区至今取穿斗体系且大量用冷摊瓦和板椽。

虽说吴大而越小,两地存在大量共性,但又有相当差别,越地依然有其独特之处。本文要讨论那些值得单独阐述的越地建筑文化特征。形成这些特征不是偶然的,首先是因为越地与包括太湖周边的吴地有着并不完全相同的自然环境。同太湖流域相对山少而平原低地开阔相比,越地位于“七山二水一分田”钱塘江以南地区的北侧,山多,北临以潮汐闻名的钱塘江湾。沿钱塘江虽然有平原,但受海潮侵袭严重,古代自然条件苛刻。其次是与苏州地区的山石多为石灰岩不同,越地的山石多为粗粝的凝灰岩,其硬度低于花岗岩但高于石灰岩,该石材在苏南称为武康石,在浙北常称为诸暨石。由于内中颗粒较为粗粝,凝灰岩用作建筑材料时无法达到石灰岩加工后的那种细腻柔和的质感,这使得越地的建筑无不带上粗粝质朴的审美特征。

越地的独特性还和这种环境下为求生存发展的越人有关。吴越两地都有优秀的工匠,《越绝书》记载了与冶炼和热处理技术有关的制作宝剑的故事,提到了两位制剑大师——“吴有干将,越有欧冶子”,并指出当时已经进入“以铁为兵”,即铁器作为战争和生产中的主要工具的时代。二人为楚王制作的铁剑惊动朝野,可以想象,具有如此冶炼和热处理技术的越国制作开采石材的铁凿、铁楔、铁钎等应该是游刃有余的。和属于吴地且被称为“天下粮仓”的浙北杭嘉湖平原的地利不同,苛刻的生存环境下的越地更多是靠最大限度调动人的主观能动性,十年生聚、十年教训,直到以弱胜强。《越绝书》谈及吴越之争越国胜出的道理时说:“吴亡而越兴,在天与?在人乎?”“皆人也。夫差失道,越亦贤矣。湿易雨,饥易助。”困难艰苦造就了越人卓绝敢为的精神。《越绝书》这本中国第一部地方志的诞生就是为了记录和留存这种被认为是绝冠天下的精神。

越地的北侧是钱塘江和杭州湾,南边是稽南丘陵,在曹娥江以西、钱清江(在萧山)以东的这片土地上,水皆北流,形成越地独特的小流域。经过两千多年人地关系的互动,越地建筑文化积淀在这片土地上。近代以及 20 世纪 90 年代以后,越地的城乡古建筑遗存被大量拆除,但是依然保存了不少重要的遗物可供我们认识和分析。

中华文明是我们的先人在不断改造并不理想的地理环境中所创造出来的,越地的开拓便是中华文明这一特点的缩影,只是更为神奇而已。越地建筑文化的起始点就是对周围山水环境的人工改造。据《越绝书》,越国开国国君无余当年封在大越,是在秦余望山之南,到一千年后的勾践时代迁到山北。有记载的改造越地生存环境的建造活动由此开始。

据陈桥驿的分析,越地自南向北由较高的稽南丘陵、较低的稽北丘陵和滨水的萧绍(山会)平原三大部分构成。稽南丘陵地带坡陡,无雨三日旱,一雨夜行舟,北部平原则受洪涝及海潮倒灌的威胁。稽北丘陵一带地面坡度较缓,但土地有限,要在这里生存发展必须扩大可耕地和人居用地。虽然越地气候适合农业,且根据最新的考古成果,这里很早就是人工栽培水稻的发祥地之一,但还是要不断地整治土地,兴修水利才能保证农业的发展和人居环境的改善。《越绝书》不但记载了越人兴建的“富中大塘”“练塘”“石塘”和“吴塘”这些用于蓄水行船或灌溉的人工水道和水工设施,还记载了勾践时代营造城池的情况——有 3 个陆门、3 个水门的越大城和周长千余米的越小城。这个越小城后来成了历代绍兴府府治所在地,被称为越王台。直到今天,在位于龙山山麓的越王台的墙上还可以找到宋代或更早的条石墙体,它清楚地说明越地的基本建筑材料就是开山开出的凝灰岩石材(图 3)。

图3a. 绍兴城里的越王台 3b. 越王台旁边的挡土墙还可以找到宋代的条石砌体

除了不间断的开山劈石改造小环境之外,越地古代有过 3 次改造地理环境的大型水利和交通工程活动,使整个越地环境逐渐成为人工控制和调节的半自然半人工地理环境。

第一次是在东汉,由会稽郡守马臻策划组织的鉴湖工程。如前所述,越地南高北低,地方水系皆向北流入钱塘江湾,每到雨季,山洪直下,冲坏农田,同时会北平原又经受着一天两次海潮倒灌的威胁,土壤含盐量过高,无法耕种。鉴湖工程就是通过在稽北丘陵以北修建一道东西走向的拦水堤坝加上大量的斗门、水闸、涵洞和沟渠,形成水库,调节旱涝季南来的山水水量,以利灌溉。当年鉴湖东抵曹娥江,西近钱清江,总面积相当于如今杭州西湖的 5 倍,它大大缓解了鉴湖以北大片土地的自然灾害。

第二次是在东晋,由会稽内史贺循主持西兴运河的疏凿工程。由于钱塘江湾两岸多为淤泥,加上海潮凶猛,岸线难建码头等设施,水中浪大潮凶,普通船舶难以通航,因而很早就有越人尝试避开江湾另行修建一条不受海潮影响的运河。东晋的贺循组织了这条连接会稽郡城、西接钱塘江、东达曹娥江的运河工程。它平行于鉴湖北堤,因其水位较鉴湖低,可以较好地解决通达钱塘江的航道用水问题;同时通过连通鉴湖的各水工设施调动了鉴湖的蓄水,进一步解决了鉴湖以北入海河流的灌溉、排洪等众多问题,使鉴湖以北的大片沼泽变成良田。此运河即成为今日申遗的大运河浙东运河的组成部分。

第三次是在明代,鉴湖在发挥了八百年蓄水灌溉作用之后,逐渐因淤积而功效衰退。晋室南迁和宋室南迁这两次移民浪潮加剧了人地矛盾,不断的围湖造田终于使鉴湖结束了其历史使命,蓄水灌溉的任务向稽北平原转移。结合推进阻拦海潮侵袭的海塘工程,明代绍兴两任知府戴琥和汤绍恩完成了会北平原水利系统的建设工程。先是戴琥治理钱清江的泛滥和定制平原区不同地点开闸放水的标高控制的水则碑,后是汤绍恩决策在曹娥江岸、袁玉山斗门水闸之北的三江口兴建新的三江闸,引导平原区各水系入曹娥江,根治了平原区的水患(图 4)。三江闸一直到 20 世纪 60 年代还在发挥作用,因杭州湾南岸海涂不断扩大才再次于更北处修建新的水利设施。

所有这些水工建设都包含着不少失败和试错,两千年人地关系的互动、人地关系的平衡调整始终不断。

越人继承勾践坚韧不拔的精神,两千多年来一次次地改造自己的生存环境。在8 座小山围合的稽北丘陵兴建越城、后来的绍兴府城以及一系列依山傍水的聚落,在治水的同时开山、治山、造景。且因地面以下的凝灰岩的物理性质更好,更值得开采用作建筑工程的基本材料,因而古越先民不断开采地面以上的凝灰岩山体的同时,也向地下开凿石材,直到矿坑过深、运输困难才予以废弃,废弃后的矿坑常常用来蓄水,大量美丽的山石水景由此形成。典型的范例就是柯岩、东湖、吼山、羊山等地的山石水景。越地先辈还通过保留地面上开凿剩余的或者有意留存的山体,并适当加工成某种形态,将他们对这片山河的热爱和祈祷留在这些山石水景中,由此创造了全国其他文化圈中罕见的人和自然共同完成的、鬼斧神工般的山水地貌(图 5)。越地人居环境的这种地貌特征是非常独特的,充满了诗意画意,它体现了在自然环境不尽人意时越人坚忍不拔的创造力。

虽然同是水网地区,但越地同苏南太湖东部吴江及其以东一带有水无山不同,这里水网密集区的聚落往往是有水有山。山不大,有时就像块大石头,但山连着水,水隔开山,不少水域是开凿出来的,因而山水相连的人居环境高度密集紧凑。绍兴城里就有 8 座小山,高度不超过 30 m,《越绝书》时代越大城的周长相当于 8 km 。至宋代绍兴府城城池也只是略大一点,比今日保留下来的苏州宋代平江图时期平江城的周长(约 22 km)要小许多。当代城市用紧凑度描述城市设施的有效性,按此概念看绍兴等越地城池内的设施,正是紧凑度十分高的城市。试看鲁迅先生童年生活过的都昌坊一带,小小巷子里挤着土谷祠、长庆寺和一个可以演戏的过街亭,旁边多为店铺,向南不几步就到了大街,那里便是咸亨酒店,往北走不远就有当铺,南北百余米的范围内各类古代公共设施应有尽有。再看使空间紧凑的手法果然不凡,过街亭的屋角都侵入旁边房子上边邻家的空间中(图6)。八字桥一带也与此有异曲同工之妙(图7),是古代在狭窄地带解决船行和陆上人行与车行的立体交通的杰出范例。江南俗语说“螺蛳壳里做道场”,这正是人居用地有限的绍兴人处理空间的高妙技法。

越人开凿和砌筑石材的历史十分悠久,他们的优秀技艺应对建桥似乎驾轻就熟,水乡常常三五步便有桥梁冒出,在西兴运河边还创造了长达千米以上的纤道桥(图 8)。有学者根据清光绪十九年(1893)的《绍兴府城衢路图》上的桥作了计算,“在当时城市面积只有 7.4 平方公里的绍兴城内,却有桥梁 229 座,平均每平方公里 31 座,而这样的密度,是世界闻名的水城意大利威尼斯的 45 倍,是清末时苏州城内桥梁密度的两倍。”据原绍兴交通局的罗关洲同志讲,至 21 世纪 10 年代,绍兴市域内还留存了800 余座古桥,是中国城市中保存古桥最多的地级市。绍兴被称为水乡、桥乡当之无愧。

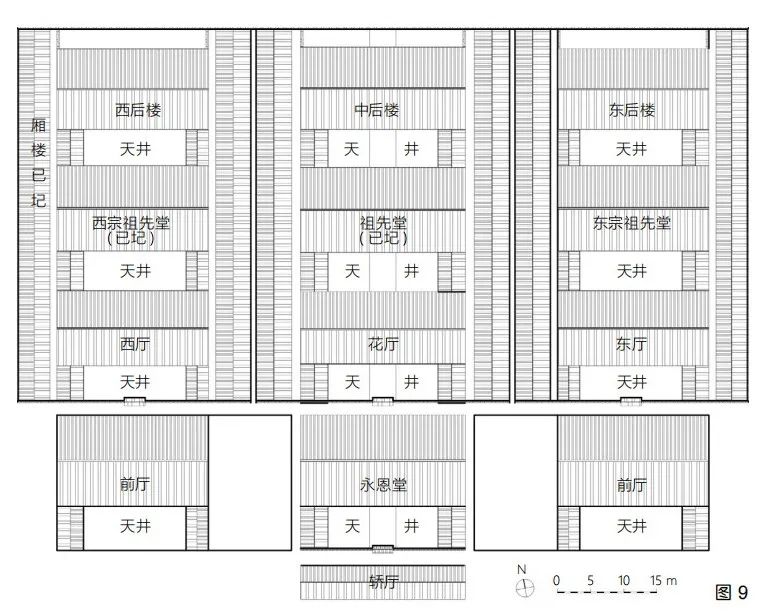

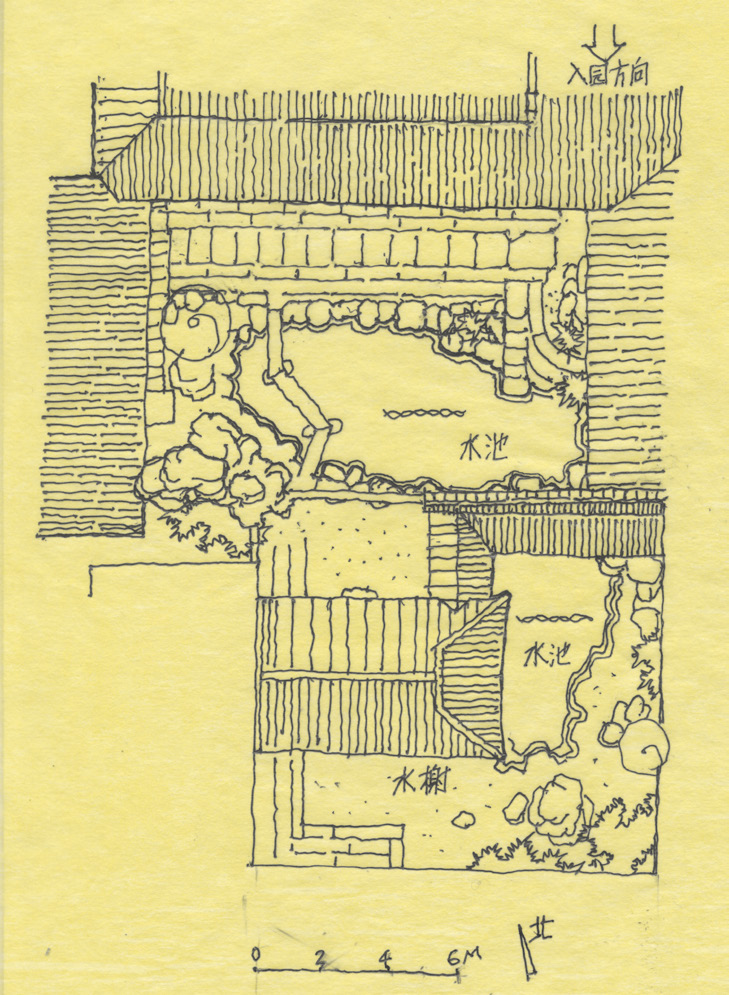

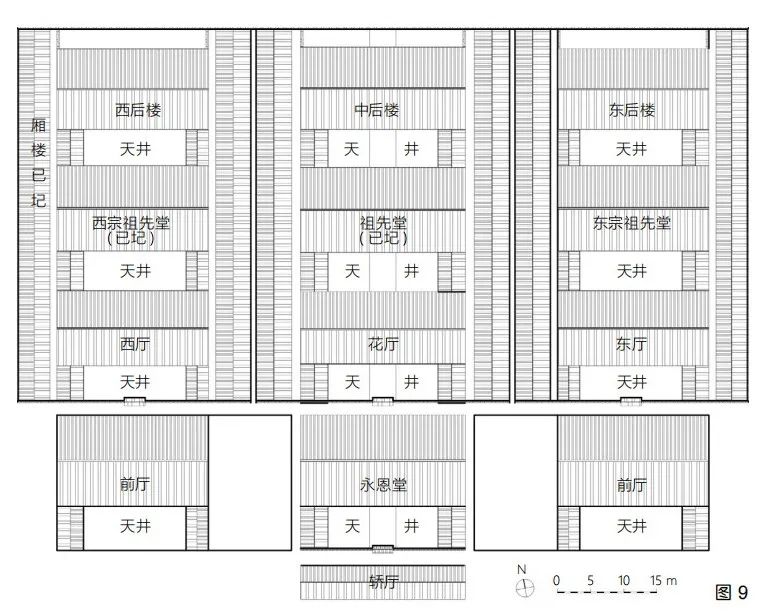

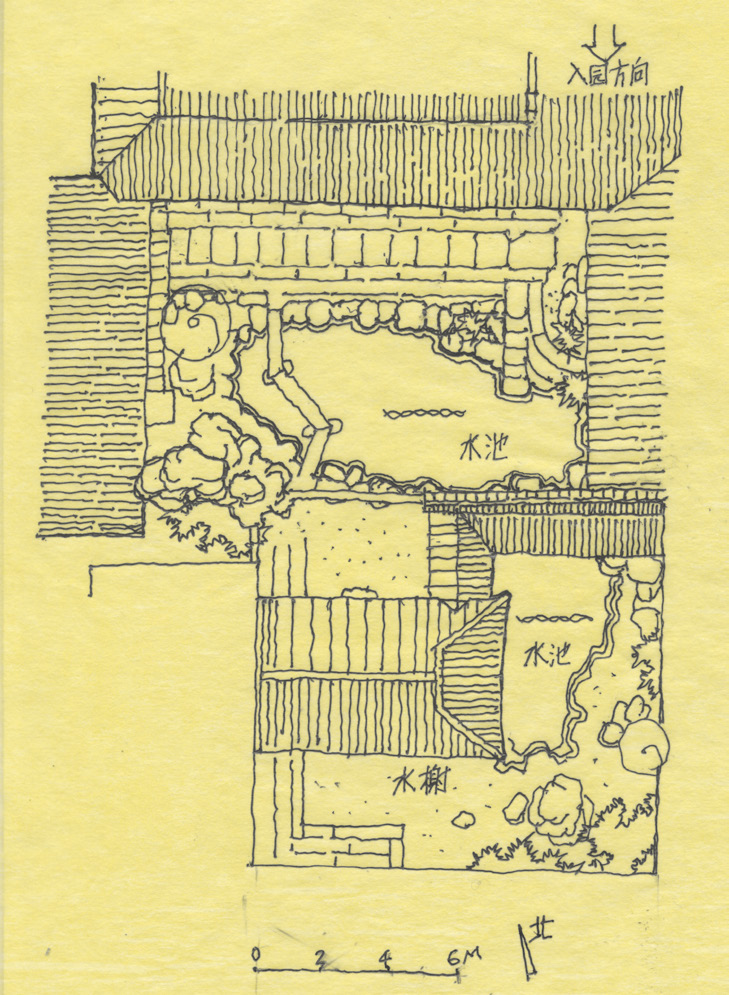

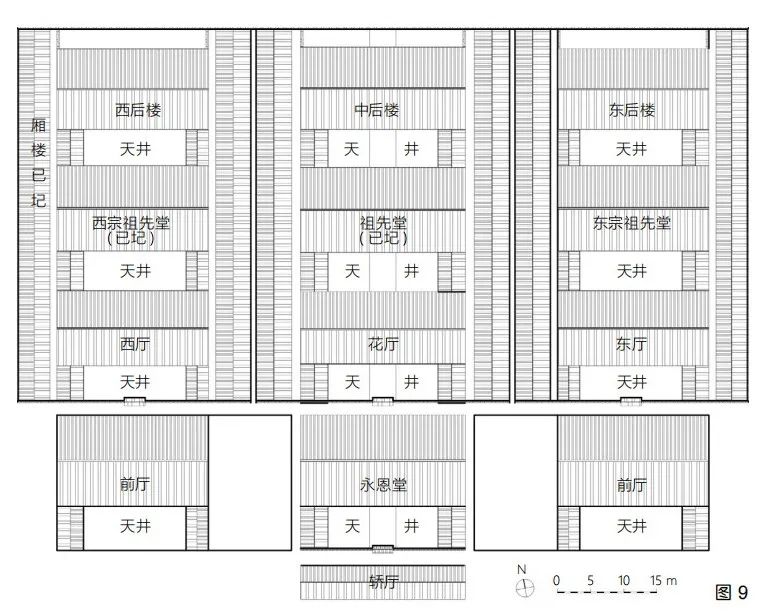

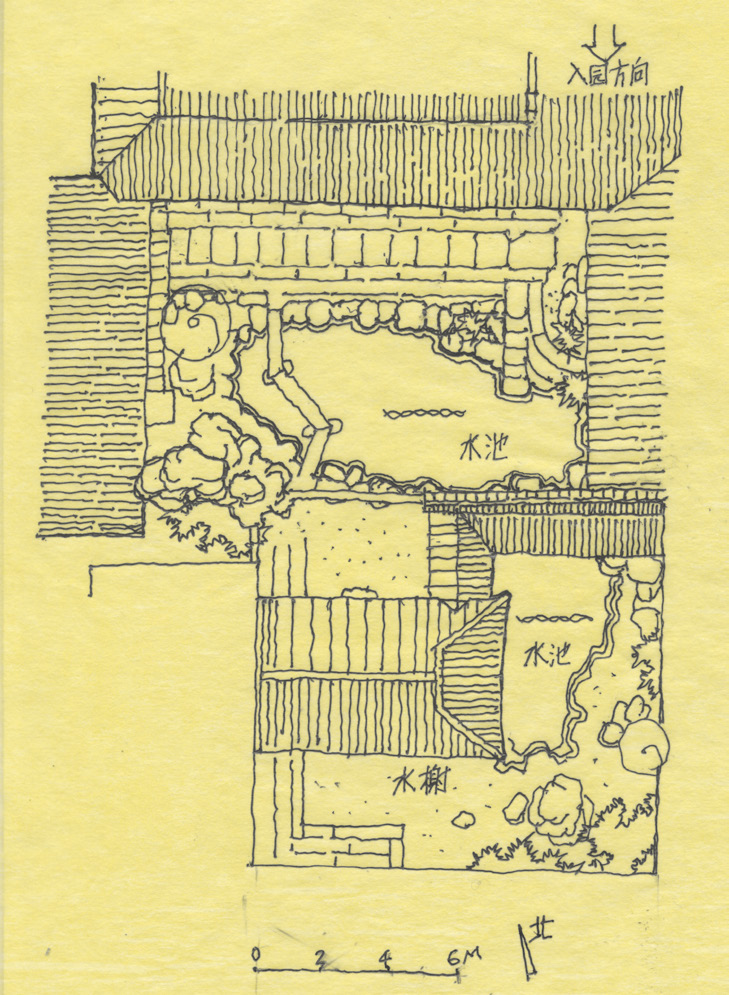

就建筑群内部的空间关系而言,相比吴地,越地平民住宅不仅没有宽宅大院,即使如吕府这种由吕夲的门生向他邀宠所建的朝廷大员行府中,居住部分也只有三路三进(图 9), 不 像 吴 地 水 乡 动 辄 就 是三五路、六七进的大宅邸。而如邹家台门庭园那样的普通人家的院落,在巴掌大的地方上能营造出两个风格迥异的庭院真可谓天工开物了(图 10)。

图10a. 绍兴邹家台门庭园平面 10b. 绍兴城内的邹家台门的庭园南望

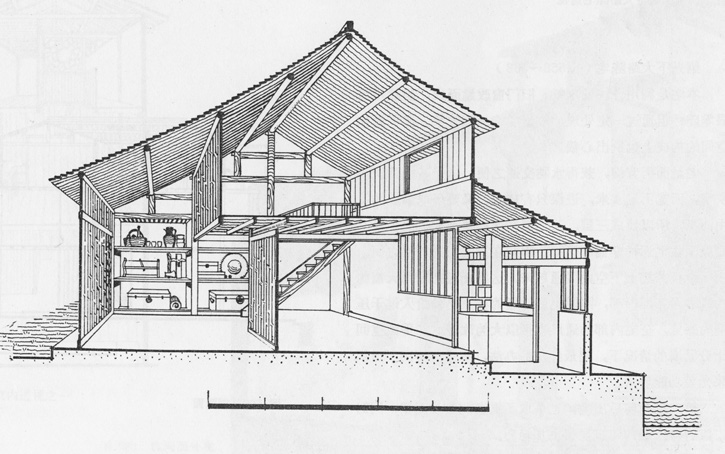

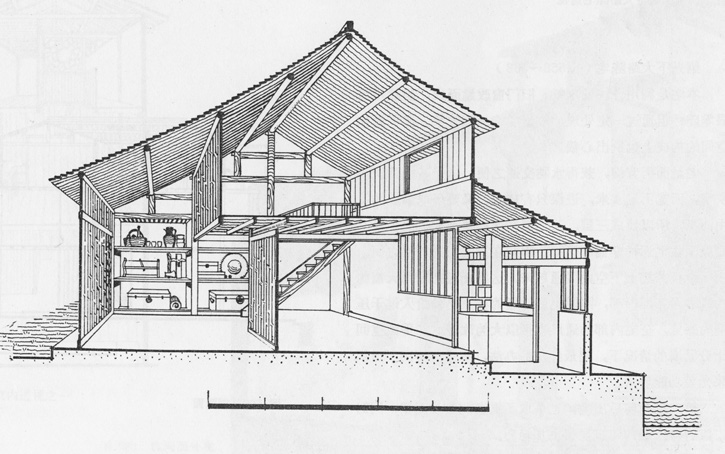

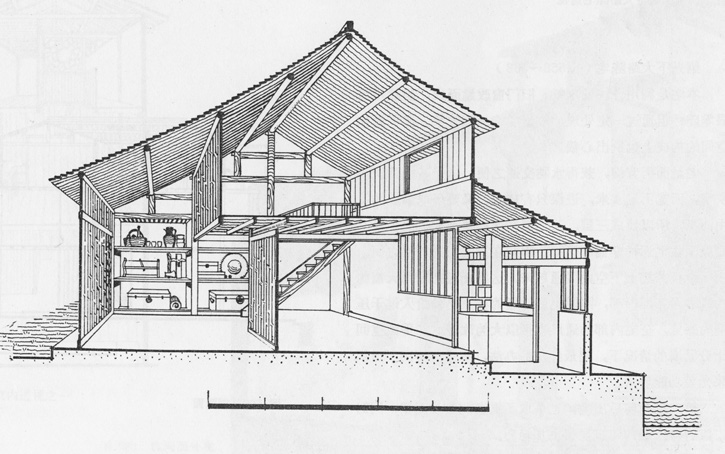

大量乡间住宅则更为紧凑,没有院墙,贴水而建。中国建筑历史研究所在 20 世纪60 年代的浙江民居采风中测绘和分析了当时尚存的大量乡镇民居,留下了宝贵的资料。甚至可以看到,在宅子内部充分利用屋盖的三角形空间作为居住或者储藏之用,上楼的楼梯都是活动的(图 11)。

这种“螺蛳壳里做道场”的空间经营技艺也传到了现代。记得绍兴咸亨酒店扩建之时,为了既扩大内部使用空间,也不至体量过大破坏原有酒店历史风貌,当时的绍兴市建筑设计院王院长用了一年时间斟酌推敲,最后想出以向后延展酒店瓦屋面的办法将计划新建的二层酒店扩容部分遮挡起来(图 12)。

图12 咸亨酒店通过将坡屋顶后延遮挡了扩建的两层新建筑

“紧凑”还可以用来说明越地狭小地域上单位面积里高度集聚的人文精华。绍兴历史上的名人首位度极高,有大量可代表整个华夏文明的精英。绍兴不是中国古代的都城,也没有出过皇帝,但都可以找到他们的帝业和越地相互碰撞的故事。大舜、大禹皆来自北方,但全国没有一处像越地的上虞、绍兴和余姚有那么多的大舜庙,还有民间自发的祭祀代代相传。历史记载也显示了大禹和越地间的历史情结,自定葬于会稽山且由其裔孙无余来此守陵,直到 20、21 世纪之交,守陵村还在;秦望山留下了秦始皇的传说;唐太宗硬生生地将《兰亭序》从越人手里骗走的故事世人皆知 ;南宋皇帝在这里的故事最悲怆,因为偏安杭州的南宋帝室将皇陵选在了绍兴,元人南下时被掘坟毁尸。从勾践开始,祖籍在越的名家代不乏人。清乾隆年间编的《越中杂识》按 12 类记载了越中名人 300 余位,是其他地方志中少有的,扣除帝、王、官宦多为外地人,扣除后妃之外还有 200 余人,在除帝、王、官宦、后妃以外的 8 类中的随便哪一类都可以找到国家级名人,例如文苑中的贺知章、陆游,方技中的徐渭、陈洪绶,理学中的王阳明,乡贤中的王羲之。清末民国名人还未载其中,但漫步绍兴城内城外,不多远就会有一处和近代历史人物关联的古迹,历史人物如秋瑾、蔡元培、徐锡麟、鲁迅等。越与吴一样,本非中土,一如顾炎武所说:“自昔以雍冀河洛为中国,吴越为夷,今声名文物反以东南为盛,大河南北不无少让……”个中原因,顾氏以天地加减乘除之理释之,以今日眼光,应说吴越在华夷交界前沿,最得风气之先,也最易交流融汇,此为其地之利。两千多年的血缘和文化交流,迎得宋明后农业、手工业和商业的综合发展,又迎来两千年未有之大变局,此为其天之时。而越人不忘初衷,艰苦卓绝,四出开拓,此为其人之功。毛泽东读鲁迅诗后所写“鉴湖越台名士乡”诗句精准点出了绍兴乃名士之乡。

越地古代建筑遗存也常常为中国建筑史作出自己独特的贡献,20 世纪 90 年代发掘的印山越王允常墓中的木椁墓室便是一例。当时我受命设计保护设施,亲临现场时,我一下子看到了一种想不到的建筑形制,那就是三角形的窝棚式建筑(图 13)。90 年代以来的考古成果显示,这种墓葬还在广东和福建出现过。古代视死如生,墓葬采用窝棚式结构很可能意味着春秋至汉代越地地面上也存在这种形式的居住建筑。如果结合云南出土的汉代青铜器中的建筑形象以及日本神社所保留的窝棚式建筑,则不妨推断,从云南经浙闽沿海地区到达日本的这一新月状地带——稻作文化带,在古代曾经存在过相似的窝棚式居住建筑形式。而绍兴所保存的遗存最早也最大,越国首领不仅在政治上也在建筑制度上引领了当时的潮流和风尚。越王陵中的墓室防水做法尤为奇特,木椁之外覆盖一百多层的树皮用作外排渗水,树皮外边是一米多厚的木炭,用来吸湿和吸附各种气体。木炭层外还有很厚的、抗渗能力极强的青胶泥层,很难想象那是两千多年前的技术(图 14)。考古清理出的墓道弯折了几度,显然越人在挖掘墓道过程中,对其方向作了矫正,为的是将墓道对准东边的一座山峰(图 15)。

图13 印山越王陵中的窝棚状的木构木椁

图14 印山越王陵中木椁外面用于排水和吸湿的树皮层和木炭层

图15 印山越王陵墓道出口的指向显示当年建造时考虑了东向对着高山

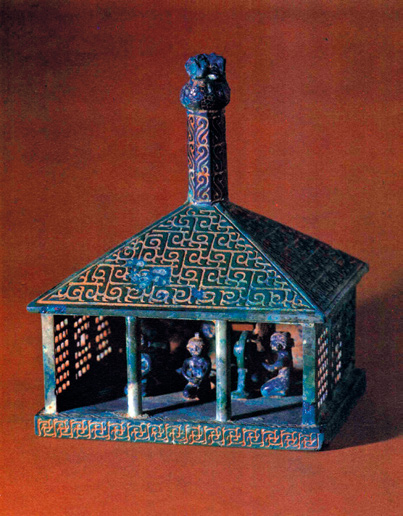

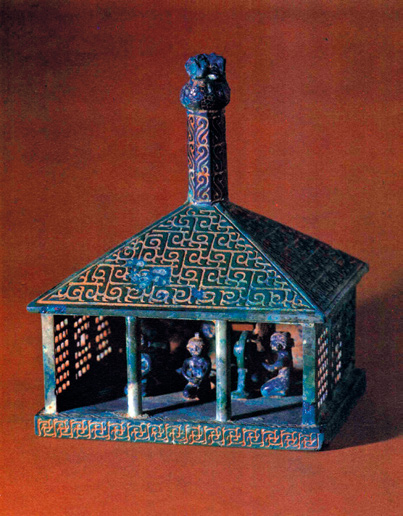

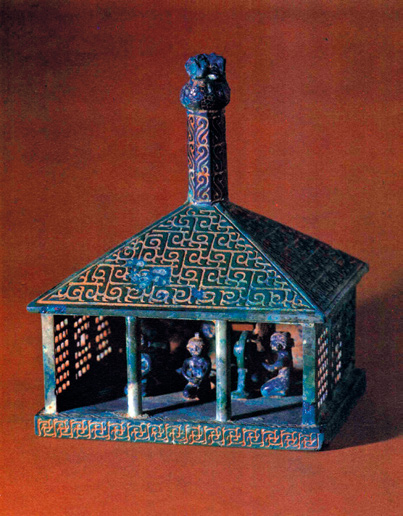

学建筑史的多么希望通过青铜文物看到建筑形象,过去在早期的青铜器上勉强能找到类似斗栱的细部。是绍兴第一个满足了我的愿望,绍兴出土的铜屋是中国最早的有完整建筑形象的青铜文物(图 16)。铜屋为攒尖顶,面阔三间,平面为正方形,屋内有几个奏乐的越人,大约是进行某种祭祀时的舞乐演奏,屋顶为四坡,坡度印证了《周礼》的《考工记》中“葺屋三分,瓦屋四分”的四分中举起一分的形象,即屋面坡度为 26°左右。屋顶正中间有一根柱子升起,柱上有一只鸟,这就是《越绝书》中所说的大禹到会稽后“教民鸟田”即教授越人利用鸟来耕田中的神鸟了吧,或者它显示了越地从大禹时代就开始的鸟图腾的魅力。但从营造学的角度,这该是后来北方称为雷公柱(《营造法式》称为帐杆、《营造法原》称为灯芯木)的露出屋面的部分,它暗示了当时攒尖顶依靠四根角梁通过帐杆和周圈檐桁连接形成的金字塔形的屋顶空间结构框架。

除了前述的越王陵之外,越地还有禹陵和宋陵,都是全国重点文物保护单位。像这样一地有三个时代的帝王陵墓,除了西安地区之外全中国再无别处了。

禹陵在绍兴城东南,由山下的庙和山上的陵两部分构成。禹陵在司马迁的《史记》里已经提到,太史公说他自己“二十而南游江淮,上会稽,探禹穴……”,可见司马迁是亲自到过现场的。根据吴越地区史料最终完成于东汉的《越绝书》有更详细的叙述:“禹始也,忧民救水,到大越,上茅山,大会计……更名茅山曰会稽……巡狩大越……因病亡死……葬会稽。”而《墨子》《淮南子》等史籍亦有记载,但这还是挡不住人们对禹陵真实性的质疑。身为越人的东汉学问家王充就质疑过“言禹巡狩会计于此山,虚也。巡狩本不至会稽,安得会计于此?”清末民国学者中提出疑问的以古史辨派的顾颉刚最为突出。当代考古学者则从考古学成果和学术逻辑说明,作为中原部落联盟首领的大禹,治水活动主要发生在黄河流域,应在山东一带,绍兴的会稽山都是后来借用过去的名称。但《史记》和《越绝书》等史籍载“越之先君无余,乃禹之世,别封于越,以守禹冢”。无余为大禹五世孙,为守陵而赴越并成为于越族首领,禹陵前的守陵村村民皆姓姒且皆知自己是大禹子孙,国内尚未找到其他守大禹陵之村。《越绝书》说大禹“因病亡死,葬会稽。苇椁桐棺,穿圹七尺,上无漏泄,下无即水”,简朴至极。因而即使在大禹陵作考古发掘,也不会挖到通常后来陵墓中常有的宝物。看来此四千多年前的公案还需要未来考古学、历史学的新技术、新发现才能定论。

但有一点却是确凿无疑的,即从司马迁时代开始,这里就存在一个被称为禹陵或禹穴的古代坟茔封土或土丘,迄今已经两千多年了。《史记》及集解还解释了会稽之名的由来。至今大禹庙旁还有一通汉代下葬的窆石,上有古代刻字。宋《嘉泰志》等皆提及它,但刻字已模糊难辨。回溯印山越王陵,虽然所谓堪舆地理中的讲究都是后来的事情,但陵墓有所望、有所对的环境观在春秋时代就已经出现了。而禹陵北侧有眠牛、眠犬两小土丘,结合江苏徐州龟山汉墓的布局,说明至少从汉代开始江淮一带有些墓葬已经注意与周围山丘之间的拱卫关系了。

越人十分看重的还有宋六陵,那是华夏文明存亡续绝之际衣冠南渡的一项内容,宋高宗曾经在改年号为绍兴后将越州改为绍兴府,以寄托他重整山河之志。宋六陵在绍兴市东南 18 km 富盛镇西的山谷地带,埋葬了南宋的六个皇帝。元人南侵时元世祖任命的江南释教总摄杨琏真伽率人盗掘宋六陵,窃取随葬珍宝。自那以后整个宋陵地面建筑荡然无存,只有若干墓冢附近有后代补种的稀稀拉拉的松林。但整个陵区的地形地貌还在,从选址来看,南宋朝廷选的这块地似乎继承了北宋皇陵选址中五音利姓的堪舆追求,赵姓属于角音,墓地应南高北低,河南巩县北宋陵墓即是如此。宋陵中南半边的地形具有此种特征,据前人研究,“为表示不忘河洛,将要归葬先茔。因此采取暂时寄厝的形式:在献殿后加龟头屋安置棺椁,用石条封藏,称为‘攒宫’。攒宫之前另设下宫”,被认为是陵制的转折时期。但也包含着越地逼仄,地下水位高需要适当调整的内容。宋陵影响了后来明清两代的陵墓制度,是值得继续深入研究的课题。

我第一次去绍兴做古建筑考察就被震撼了,大约是在 1979 年,那时浙江省考古所正在吕府办古建培训班,吕府永恩堂里那块赫然写着“齿德并茂”四个楷书大字的匾额,落款是大明嘉靖某年的。我当时认为匾是明代的,但建筑不是。因为它和我在江南的苏州地区、徽州地区看到的月梁体系大木作完全不同,它的梁是直的,而且是圆作,这么大的江南厅堂竟然不用讲究的月梁而用直梁,这岂不正是清代常见做法?与其说它是明代的,不如说它和清代北方官式建筑最为接近(图 17)。再者,我在浙江看的民居都是极尽节约空间之能事,小巧玲珑,就算祠堂,我看到的江南祠堂都是五架梁,可这个厅堂竟然使用了七架梁,前后还加了各两架左右的船篷轩。总进深几达 17 m,这尺寸完全超出了我对所有江南祠宇的认知。我询问当时领队测绘的考古所王世伦所长,何以说它是明代的?他说,吕府系明代嘉靖年间礼部尚书吕夲的行府(《明史》有传),吕夲为绍兴府上虞县人,他的门生们为他在绍兴建了这所府邸。新中国成立后这里一直用作酒窖,酒的气味使得白蚁退避,所以房子梁架没有坏,但这是史料记载,酒窖也是后期才使用的。如何从建筑本身证明它属于明代的呢?外观当然也有些蛛丝马迹,如瓜柱下部有鹰嘴,系江南做法,如脊槫之下使用《营造法式》所称丁华抹颏栱,即浙地称为蝴蝶木的做法,这是北方官式建筑所不用的。但何以是明代?

记得我急忙利用现场的毛竹绑上皮尺对剖面作了测量,并连夜分析画出的草测图尺寸,整个屋脊的高跨比恰恰是 1 ︰ 4,即四分中举起一分的“瓦屋四分”的做法,而且每一步架的椽子的斜率都不是整数比。这说明该建筑沿袭的是宋代的举折之法,而不是南北方发达地区清代已使用的每步架都是整数比或整数加半之比的那种举架之法。至此,从建筑本身找到了时代归属的证据。我将此分析结果告诉世伦所长,他对此发现可以证实史料记载也感到十分高兴。后来的深入观察和研究更可透过黝黑的梁架看到尚且保留的不同于清代形制的明代旋子彩画(图 18)。

图18 经过修缮和清洗污渍,绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画清晰可见

我自然会将越地和吴地的厅堂或曰民居类建筑作比较,虽然越地也有不少月梁建筑,从《思陵录》中的叙述可知,当年宋高宗的陵墓建筑就使用了月梁。现存不少清代厅堂也依然使用月梁(图 19)。但何以直梁这一相当北方化的木构体系在越地有更多的展现呢?后来才悟出这是和越人不拘一格的作风相关联,常规是常规,保守归保守,但越人一旦想要赶风潮真是当仁不让。我甚至可以想象出当年吕夲的门生们对这位位居中央政权的一品大员极尽邀宠之能事的表演,把类似京城建筑直梁体系的七架梁和官式旋子彩画都模拟出来,甚至用打擦边球的方法建起了近乎僭越的七开间享堂。

图19 绍兴明代木构何家台门大厅中的月梁和梁下的假上昂做法

近年,吕府后边的地块又发掘出明代正德年间新建伯王阳明的府邸遗址,宅基似被叠压和扰动过,虽然阳明先生声名远播海外,但从柱础等来看,规模比吕府永恩堂小多了。

和更东部的现宁波地区的木构相比,越地建筑外檐不大用插栱;和更南的义乌地区的木构相比则差别更大,义乌、兰溪都使用冬瓜梁,是新安江水系连接起来的另一个亚文化区了。可以说在吴语区中越地建筑所呈现的主流文化特征更强一些。

我当初的兴趣在木构,但当年绍兴文管会主任方杰先生曾对我说:“你们南京号称石头城,但是绍兴才是用石头建起来的城市啊。”我不得不去细看越地的房子,除了前述开山采石留下的名胜古迹之外,八九十年代看到的绍兴老平房真的大量使用石材(图 20)。绍兴人称之为石萧墙,不仅用于围墙,还用作房屋墙体,包括坎墙和山墙的下部,很像混凝土预制墙体,有立柱,有嵌板。更多的石材在桥梁、码头、纤道、铺地上使用,虽然粗粝,但却很讲究,技术水平很高。以石拱桥为例,绍兴石拱桥的结构曲线就有半圆拱、悬链线拱、抛物线拱等多种。

图20 图中右侧的建筑可见绍兴地区古代用于承重的石萧墙

大禹陵石亭则可以作为越地运用石结构仿木建造技艺的典范。本来中国古建筑以木构为主流,丰富多彩,“如鸟斯革,如翚斯飞”(《诗经 · 小雅》),但易燃、易腐。而石材恰能补其短,但石材难以受弯和受拉,且开采的石材都是以一定厚度为标准的板材,如果为了迁就某尺寸较大的细部将整个板材加厚以便雕刻,就不合理且会加大开采难度、提高成本,因而如果一笔一划仿木不仅费力且易损。而越地石亭则是像搭积木一样或者说像现代的装配式一样,将构件一律预制好,到现场装配完成,在符合结构规律的同时尽量表现出木构的基本特征。大禹陵石亭如岣嵝碑亭,歇山屋顶是由几乎平放四边的屋檐板、斜放在特质梯形石板上的陡峭的屋面板,再加盖上与这些构件接缝的屋脊(正脊和角脊)构成,并将角脊完成水戗发戗式的上翘,而垂脊则被做成称为锁石的具有极强构造功能的装饰件(图 21)。在江南各地模仿木构翼角的石构做法中,越地的此种做法显然较为合理和简单。越地石亭不但模仿四边形亭榭,还模仿六角重檐石亭,大禹陵外的咸若古亭是这类亭子的遗孓(图 22)。

图21a. 绍兴大禹陵岣嵝碑亭 21b. 岣嵝碑亭的搭积木式的构造

图22a. 绍兴大禹陵重檐攒尖的咸若古亭 22b. 咸若古亭覆斗形的石构构造

20 世纪七八十年代,交通极不方便,赴越地调查常常要搭车、坐船、骑自行车才能到达。但印象极深的是沿途看到不少农村房屋是四坡顶或曰庑殿顶,这和书本上说的庑殿是最高级别的屋顶的认识似乎很不一致。后来看得多了,不仅越地,吴地、中原山区都有此种现象。“发展滞后”一词可以形容那些赶不上时尚而保留古制古法的地区,而用于越地尤为适合。那时别的城市已经进入汽车时代,但绍兴城里所有马路都是行人的天下,汽车来了也不用让路。台门、石萧墙这些《营造法式》上的术语在别的地方早已消亡,而在此地依然响当当地叫着。上昂做法,在他处是珍稀遗存,刘敦桢先生的《苏州古建筑考察报告》专门测绘了三清殿内檐的上昂做法,在北方元代以前仍可见,但到明代以后,北方庙宇开始使用假上昂,即不再使用上翘构件而是在平出构件上刻出上昂模样,至明末和清代,连这种假上昂也不再使用。但在越地以及浙江其他地区,都可以在明清祠堂等民间建筑的内檐上找到真、假上昂做法(图 19)。

在兰亭的青藤书屋和鲁迅故居,都可以看到越地园林的理水之法——方塘直洫(图 23),这在吴地是明代后期尤其是清代以后被认为不能体现自然山水而被淘汰了的做法,然而在越地直到清末仍在使用。据顾凯等学者研究,曲折驳岸是在张南垣等叠山大家成名之后被推崇的,而在此之前方塘直洫是古典园林里的标配,方塘直洫是一种寓意深刻的理水手法,可追溯至朱熹那首“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许,为有源头活水来”的著名诗篇。

在被称为“书生之地”的兰亭还有比方塘直洫更为古老的理水之法,那就是流觞曲水,在封建社会晚期中国各地都将流觞曲水做成了半室内的流杯亭做法(宋《营造法式》上已有相当于标准图的流杯亭了)后,唯独越地的兰亭还维持着晋代王羲之时期开启的三月三修禊时坐在野外山涧小溪边的形式。兰亭经过多次移位和修缮,最后一次大修是在 20 世纪 80 年代了,仍然维持了这一古老的影响过日本和韩国的流觞曲水典范做法。绍兴沈园的考古发掘中也曾经发掘出一段曲折溪水的遗迹,因而可以推测,宋代越地园林仍然有这种室外流觞曲水的做法。

越地文化奇妙之处在于,两种似乎不相容的极端做法可以在越地并存不悖。越地建筑不但爱循古制且相当保守,同时也一如吕府的建筑风貌特征紧跟主流文化一样,赶潮流的事情也并不排斥。和吴地一样,越地建筑在留下古代地域文化深深烙印的同时,紧跟主流文化,是学习主旋律的模范生。历史遗存显示,古代荆楚、巴蜀和吴越大地上原本流行的是穿斗式结构体系,但是随着北方主流文化对这些地区的影响,都发生了重大的变化,只是这种主流文化对各地影响的结果不太一样。在巴蜀地区以及大部分荆楚地区,主流的抬梁和铺作斗栱的影响主要体现在大式建筑即庙宇衙署等使用斗栱的建筑上,且主要影响正立面形象,即表现在正立面向主流建筑样式靠拢而侧面背面特别是梁架并未作根本改变。而在吴地和越地,主流文化深刻改变了原来的体系,不但窝棚结构淡出就连穿斗和插栱也退居次要地位,在吴地和越地,抬梁结构占据了主要地位,且宋代主流的月梁体系和明清主流的直梁体系都可以在吴地和越地找到。

在园林叠山理水的技艺中,越地在顽强保存方塘直洫的同时,也不排斥学学吴地私家园林中曲折迂回的山池例如驳岸。绍兴市内遗存的邵园显示,至少在清代,苏式小园做法已被越地接纳,只是它的布局经越人发挥“螺蛳壳里做道场”的智慧,越发显得奇绝。在建筑色彩方面越人尚黑,不同于吴人。当年大量民居使用黑色和深灰色,其习俗可以追溯到勾践时代的服色,但是绍兴城里南宋时建的大善塔外的抹灰却是白的,这部分抹灰不是宋代原物,但很可能早至明末或清代,可见江南地区的白灰做法已经在越地普及了。这种黑白灰构成的城市基调一如徐渭的画,脱去了脂粉,似乎更富有禅意。在近代,当钢筋和水泥这些新材料刚刚登陆中国不久,绍兴人就将大禹庙的大殿改成了钢筋混凝土仿古的制式,伴随着禹陵的汉代窆石,明代的大禹陵碑和清代的㦸门等,在这里举行了民国期间少有的祭大禹的典礼,今为古用和古为今用连在了一起。

就连越地的戏曲也是如此,人们熟悉的越剧唱腔柔美,服饰清新,女扮男装,其实该剧种是清末民初才诞生自越地嵊县。而越地真正古老的剧种则是绍剧,高亢激烈,我初次听到,感觉如同听大西北的秦腔,很难将它和西施与范蠡的故乡联系起来。但这就是越地,如同鲁迅和周作人的风格天壤之别却是骨肉兄弟一样。此石头城的凝灰岩虽然粗粝,但越地在用它创造出质朴古拙的风貌的时候,有时也以特有智慧将石构件处理得让人产生视错觉,如兰亭右军祠墨华亭前的石桥。薄薄的边缘和两道细细的线脚让你误以为凝灰岩也可以做得很薄呢,但你若钻到桥下观察,原来桥板中部一条像脊柱的龙骨保持着凝灰岩石板桥的断面高度(图 24)。其审美精神的差异一如越剧之于大班。和吴地建筑的清雅、精巧、柔和相比,越地建筑工艺也不差,但木作不用封檐板,瓦作不用浑水,大量使用石材,更自然质朴一些,且从不东施效颦,偶作探索,却显出大智慧来。这种特征他处少有而且我辈真难以用简单文字表达。

但我又往往为越人奇绝的文字表达力量拍案叫绝。访青藤书屋,最喜欢徐渭那间平面不规则的书房,室内赫然挂着一副楹联“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人”(图 25),最欣赏的是室外两米见方的水池却又伸进书屋下面,池虽小,与书屋的相互关系却绝妙少见,而正当我叹息池小之时,却又见池中一小石柱支顶着书屋下面借以跨池而过的石梁,石柱上有四字——砥柱中流(图 26)。待刚读完,小池瞬间变大,心中涌起万丈波涛,对屋主人肃然起敬,那是青藤先生的狂狷、孤傲,却又坚定不移。

图26 绍兴青藤书屋水池中支托书屋的石柱上刻着“砥柱中流”四字

在东湖乘船荡漾水中,此湖就是向地下开凿极深后放水入坑而成。山脚有片石壁插入水中,不知何年,后人在石壁上开出个桃形的洞,船穿洞而过,忽见洞顶题额曰“仙桃洞”,洞侧一副对联,曰“五千年一开花,三千尺不见底”(图 27),本来已是鬼斧神工,至此又登仙界,真惊讶越人的想象力和淬炼文字的能力。自然联想到鲁迅,少时读他的书,感叹字字珠玑,不肯多写一个字,如欧冶子炼剑,炉火纯青,放出去也真是投枪与匕首。文字和背后的思想才是越地的绝胜资源,那是越地精英们深入骨髓的禀赋,熬炼出来,震惊华夏。也许越地这类人甚多,而科举名额有限,且科举便是当年高考,未必允许有思想者恣意汪洋,如王阳明和张岱那样的越地天才也曾折戟,因而越人另辟蹊径,杀出了“无绍不成衙”的刀笔吏之路,却从一个侧面佐证了精神文化的力量。

越地只是华夏大地上一片狭窄的国土,但它却是神州大地上的一个重要的穴位——禹穴所在地。由此穴所生发出的文化光芒,两千多年来始终点亮我们的精神家园。从大禹传说到辛亥革命和新文化运动,小小的越地承担过中国历史的千年重托并呈现给我们这一代人。越地建筑与文化之间的关系用中国传统的太极图表达式来比拟最为恰当,具有向两个方向发展的潜力,越地文化在吴越的温柔水乡中埋下了刚强。

越地建筑文化中最核心的是越地营建活动中所体现的天人关系,既包括了自然的伟力又展现着人工的伟力,且与时俱进,不断变化调整,是中华文明自强不息、厚德载物的传统最生动的写照,并继续哺育着当代越人。体现这一价值的文化遗产是越地、也是中国乃至全世界可持续发展的宝贵资源。越地先人用无数代价认识到维护人与自然和谐关系的重要性,并使之成为越地建筑文化的核心内容。今天,值此工业文明带来的种种危机肆虐全球、技术力量的发展有可能破坏人地平衡界限的情况下,重新发掘越地建筑文化的价值便有了重要的当代意义。(End)

朱光亚.且说越地建筑文化[J].建筑遗产,2021,22(2):70-80.

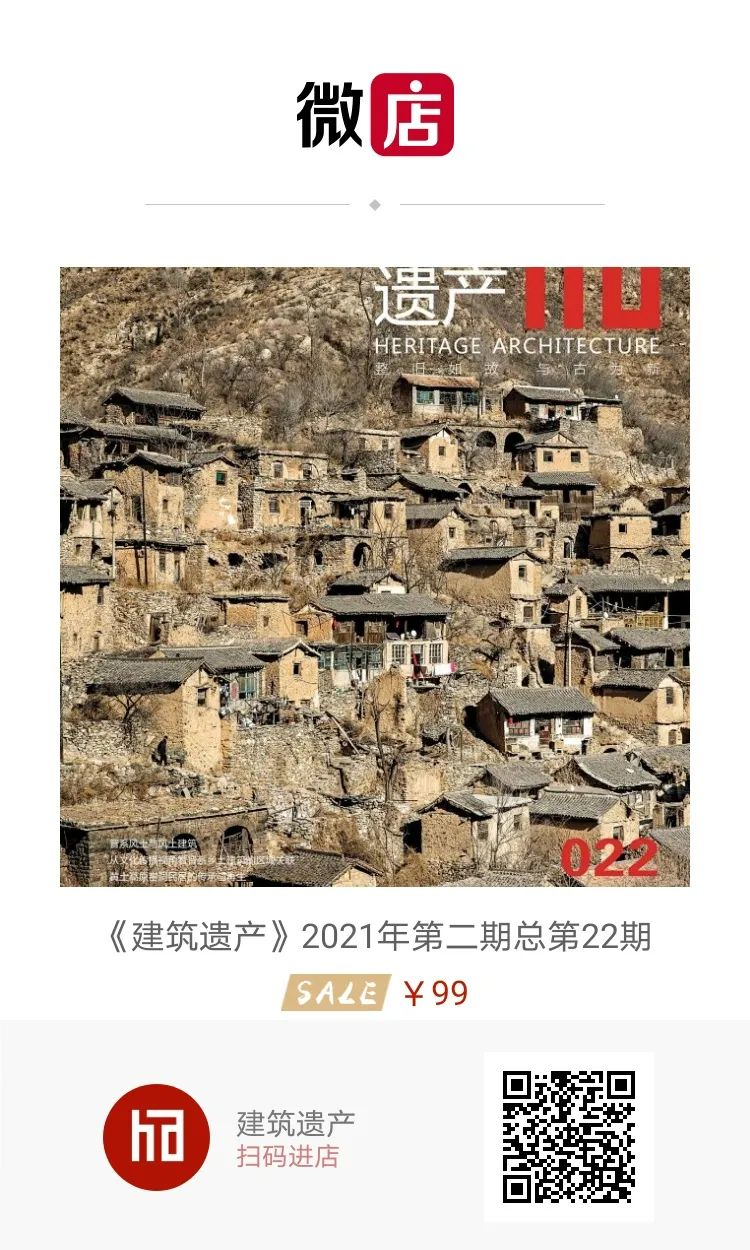

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):朱光亚:且说越地建筑文化

朱光亚摄影 | 绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画

朱光亚摄影 | 绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画

朱光亚摄影 | 绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画

朱光亚摄影 | 绍兴吕府永恩堂梁架上的明代彩画