杀戮还是皈依:14世纪锡耶纳圣方济各修道院议会厅壁画的中心与边缘 郑伊看 美术研究 2021.4

本文以14世纪蒙元与西欧传教士之间的宗教政治交流为背景,围绕锡耶纳画家安布罗乔·洛伦采蒂为圣方济各修道院议会厅绘制的一组壁画展开,试图讲述一段鲜为人知的历史。笔者通过细读图像,并逐步分析画面中隐蔽而关键的细节,进一步讨论东方人形象如何进入意大利画家的视野,并在画面整体叙事中发挥作用,从而构成了14世纪方济各会历史形象建构的一部分。

殉教;方济各会;鞑靼

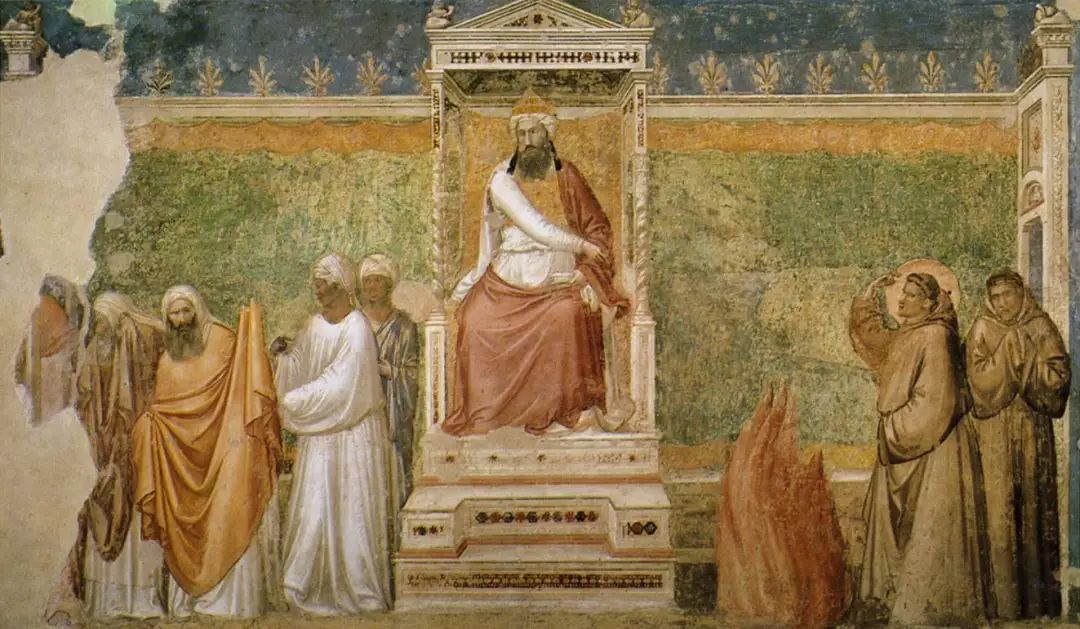

1336年-1340年间,锡耶纳画家安布罗乔·洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti,1290-1348)为家乡的圣方济各修道院议会厅绘制了两幅壁画《方济各会士的殉教》(Martyrdom of the Franciscans,以下简称为《殉教》)和《图卢兹的圣路易接受主教之职》(Saint Louis of Toulouse before Pope Boniface VIII,图1、2),壁画工程由锡耶纳的彼得罗尼(Petroni)家族和当地方济各会委托与赞助。画中的“殉教”主题同时契合了二者的需要。彼得罗尼家族的主保圣人为锡耶纳的彼得(Pietro da Siena),他是锡耶纳历史上第一位殉教的方济各会士,修道院的回廊壁画上绘有他在印度塔那殉教的场景。《殉教》下方写有一段纪念彼得的铭文:保佑我们的锡耶纳的彼得,哦,锡耶纳的第一位殉教士,他永远保佑我们免遭敌人的迫害,锡耶纳的彼得。而对于壁画的另一个赞助团体方济各会而言,通过“殉教”这一主题来纪念先辈的荣耀,这是再自然不过的选择。修道院回廊与议会厅墙面上描绘的殉教士像与殉教图让信仰的光芒如同圣乐一般回荡于修道院的整体空间中。它们暗示着,在锡耶纳的彼得牺牲以后,他的后继者会源源不绝地继续他的事业。

图1安布罗乔·洛伦采蒂《方济各会士的殉教》,1336-1340年,锡耶纳圣方济各教堂

图2安布罗乔·洛伦采蒂《图卢兹的圣路易接受主教之职》,1336-1340年,锡耶纳圣方济各教堂

引人注意的是,议会厅壁画所表现的殉教之地并不是在欧洲,而在遥远的东方。洛伦采蒂细致刻画出围观者的面容、衣服和饰物,其中两位明显具有欧洲人心目中鞑靼的相貌特征:细长的眼睛、宽脸、打结的发辫和分叉的胡须、顶端带羽毛的双檐帽和左衽的半袖外衣(图3)。在14世纪欧洲与蒙元的交流背景之下,诸多学者就这类东方图式的源流问题进行了富有创见的讨论。在此基础之上,笔者试图围绕画面中几个关键性细节,进一步讨论这些东方形象如何为画家所用,它们对于当时的观者意味着什么?又是如何构成14世纪方济各会历史叙事的一部分?

图3《方济各会士的殉教》细部

1. 中心:迟疑的东方君王

当艺术史家S.Maureen Burke在描述《殉教》时,他极为敏锐地指出画面主题和表现之间的矛盾感:

围观者和统治者的脸上出现了一种情绪,呈现了一种深刻的人性化和写实处理。尽管画面描绘了一个暴力的主题,但画面中的戏剧张力并不是通过四溅的鲜血与嘈杂激烈的动作达到的,更多是通过平衡与对比,通过有控制的情绪呈现出来。一种理性主义控制了整个画面。

虽然洛伦采蒂表现了一个与暴力和杀戮有关的主题,画中赫然可见一位方济各会士在众目之下遭受断头之刑,但画家并没有去强化异教徒残暴的嘴脸,而是营造出一种焦虑不安的氛围,这尤其体现在画中人的神情与动作中:他们眼神专注、眉头紧锁、嘴角下撇……为什么洛伦采蒂要在一个传统上表现杀戮的主题中呈现一种非暴力的,甚至是克制的情绪?这个问题对解读东方人在《殉教》中的角色,乃至议会厅整组壁画的内涵和意义而言至关重要。

若我们把这件作品纳入同类主题的再现传统上加以观察,当洛伦采蒂创作这件作品时,他很可能参考了乔托在佛罗伦萨圣十字教堂巴尔迪礼拜堂中绘制的《圣方济各在埃及苏丹面前的火的考验》(Trial by Fire of St. Francis before the Sultan,图4)。画中描绘了一个极为近似的主题,方济各会的创始人圣方济各远赴异乡传教,苏丹命他走入火中考验信仰。乔托采取了一种金字塔形构图,苏丹位于其顶端,左右两端各表现了圣徒和伊斯兰教祭司面对火之考验时的不同反应。画面左侧,两位头戴裹巾、深色皮肤的摩尔人重复了苏丹的动作,命祭司进入火中接受考验。后者挥手拒绝,并用手捂住了自己的耳朵。而在画面的另一侧,圣方济各指向自己,坚定地回应了苏丹的命令。在信仰面前,祭司的退缩与圣徒的无畏通过他们相反的肢体语言有效地传达出来。此外,乔托进一步描绘了苏丹傲慢的神色和祭司回避的眼神,以强化异教徒顽固不化的态度——他们完全没有意识到即将发生的殉教圣迹。

图4乔托《圣方济各在埃及苏丹面前的火的考验》,1320年,佛罗伦萨圣十字教堂巴尔迪礼拜堂

洛伦采蒂延用了乔托的金字塔形构图,鞑靼君王同样位于其顶端。画面构图呈现出完美的对称性:君王两侧各有5位围观侍从;前景左侧三位方济各会传教士对应着右侧刚刚被处决的三位传教士;其身后扬起屠刀的刽子手对应着右侧边缘刚刚收刀的刽子手。但洛伦采蒂在很大程度上背离了乔托的布局。他精心表现出画中人的视线移动,让观者的目光跟随他们自右向左移动:在画面右端,刽子手的刀刚刚回鞘,三位修士的脑袋滚落在地。画面左端,另一位侩子手的刀高高扬起,呈现出一个悬而未决的时刻,一位方济各会士正在刀下静候处决。人群的目光巧妙地暗示出叙事时间的变化,并扰乱了金字塔形构图建立起的绝对中心,有效地将观者的注意力引向画面中真正的焦点:跪在地上即将殉教的方济各会士。与此同时,我们也注意到画中人屏息焦灼的情绪。不同于乔托笔下冷漠的异教徒,这些“东方围观者”眉头紧皱,神情专注。一位鞑靼士兵为了看得更清楚,从柱子后探出头;另一位鞑靼士兵则捂住嘴惊呼出声。

在刻画鞑靼君王时,洛伦采蒂的处理与前人尤其不同。在乔托笔下,苏丹的手势体现出他的权威——他的右手直指向火焰。类似的手势同样出现在一幅14世纪传乔托所作《方济各会士的殉教》(图5)中,尽管画面残损严重,异教君王下达命令的手势依然清晰可见。14世纪的画家也会用权杖来象征君王的权威。一幅14世纪首字母装饰图案表现了圣方济各向苏丹传教的场景,画面中心持权杖的苏丹与一旁持剑的侍卫和赤手讲道的圣徒形成了鲜明对比(图6)。相较之下,洛伦采蒂笔下的鞑靼君王并没有在画中呈现任何体现其权力的肢体语言,相反的,他放下了自己的权杖,并用双手紧紧压在膝盖上。他垂下头,弓着背,脸上没有流露出任何残暴与骄傲的神色。若我们仔细地看,洛伦采蒂画出了一种极为微妙的表情。在专注之余,他皱起了眉头,嘴巴下撇,似乎极为不安(图7)。若将君王神情与动作结合起来观察便会意识到,洛伦采蒂表现的是一个反常的君王形象,他在传教士的殉教面前似有疑虑。这份迟疑通过君王旁边的侍从凸显出来,后者几乎是画中惟一没有看向殉教徒的人物。当刽子手即将行刑之时,他回头转向了君王,其质询的目光暗示出一种等待,他在等待为何君王迟迟没有下令,为何屠刀还未落下,这个位于画面中心的细节进一步营造出一种异样的、凝滞的时间感。

图5乔托(传)《方济各会士的殉教》,1300-1310年,帕多瓦圣安多尼礼拜堂

图6乔万尼·迪·保罗《圣方济各在埃及苏丹面前的火的考验》,抄本插页首字母装饰,14世纪

图7《方济各会士的殉教》细部

历史学家Roxann Prazniak注意到,画中的侍从们用手抵住刀鞘,面容紧张而忧虑。若进一步看,他们实际上模仿、重复了鞑靼君王的动作和神情。洛伦采蒂正是通过一连串细微的设计,去呈现异教徒的情感变化,以显示方济各会士殉教的冲击力。从乔托到洛伦采蒂,我们看到画面的焦点从异教君王转向了殉教士,殉教这一行为打破了鞑靼君王和刽子手之间(权力和暴力之间)紧密的“合作”。我们甚至可以进一步推测,洛伦采蒂真正希望表现的是一幅“皈依”的图像,即在圣迹面前,异教徒从不信转为信的那一瞬间。

2. 边缘:殉教者的头颅

为什么洛伦采蒂没有采用传统的方式去描绘异教君王的冷酷残暴,而要去表现他的疑虑不安?殉教又有何魔力,能够让一位异教徒如此震撼?为了回答这个问题,我们需要看见画面中隐藏的另一个中心。在笔者看来,它才是画家专门为委托人方济各修会构思的重要细节。它位于金字塔形构图的右下角,那里有三位方济各会士的尸体(其中一部分已残)。若我们的目光继续向下,会看到他们刚刚被砍下的三颗脑袋(图8)。中间那颗正对着观者,另外两颗在它的左右对称摆放。而耐人寻味的是,在屠刀落下之际,殉教者的脑袋本该滚落在其身体一侧,但它们却被画家整齐地画在壁画前景的边缘上,并且朝向画外。这是一个极为贴近观者的位置,它为能够走近观看的人提供了一个进入画面的视角。洛伦采蒂似乎希望通过这个细节打破画框的界限,连接画内与画外的空间。若我们回到14世纪的历史语境,能够近距离面对这三颗脑袋的人,正是议会厅中的方济各会士!

图8《方济各会士的殉教》细部

在今人眼中,这是一个极其恐怖的视角。我们面对着殉教士的脖颈截面,看到他们微张的嘴和毫无生色的眼瞳。然而,这三颗头颅对于14世纪的方济各会士而言究竟意味着什么?

“殉教”一词源自希腊文ho martus,最初有“见证”之意,意指开庭审判时到场的见证者。在基督教初创之际,基督徒沿用该词来形容那些亲眼目睹耶稣受难和复活的见证者。随着教义演化,这种“见证”不再仅满足于视觉上的看见,而需要精神和肉体的共同参与。信徒希望用双眼见证耶稣受难,甚至想要亲自“品尝”耶稣在酷刑与受难中承受的痛苦。这份渴望和需要最终汇聚在殉教行动中,他们通过自己的肉身感受耶稣的死。因此,殉教成为了连接耶稣和信徒的桥梁,这种彻底而全然的体验也成为修士们修行的目标。而我们知道,“模仿基督”(De Imitatione Christi)是方济各会恪守的行为准则,修会的创始人圣方济各正是因其虔信而获得了五伤圣痕。而殉教则是这一模仿的终极实践,修士们不仅要模仿耶稣的言行和他的清贫(Poverty),还要模仿耶稣的献身与他的死。在这个意义上,殉教士的血将成为天国洗礼的圣水,让他们融入耶稣受难的身体。这一关系在议会厅图像布局中清晰可见,因为在这幅壁画对面,正是一幅由彼得·洛伦采蒂所绘的《耶稣受难》,在耶稣受难和方济各会士殉教之间建立了视觉联系。

与此同时,14世纪修会的末世传教事业也在为殉教热潮推波助澜。奥古斯丁在《上帝之城》(De Civitate Dei)中写道,待所有异教徒皈依基督教,福音传遍天下之际,耶稣的第二次降临才会到来。12世纪初,约阿希姆(Joachim of Fiore,1135-1202)将人类历史分为三个时代:其一为圣父时代,对应旧约中从“创造亚当”到“圣子诞生”的时间;其二为圣子时代,对应新约中从“圣子降生”到“耶稣再临”的时间;第三为圣灵时代。他进一步将这三个时代细分成七个阶段。其中第六阶段始于“圣子时代”的尾声。他推算,时人已处在历史的第六个阶段,正迈向第七个阶段“圣灵时代”,并据此预言末日将在1200年-1260年到来。此后,人类将进入一个恩典的时代,建起一个和平公正的王国。13世纪,方济各会神学家圣伯纳文图拉(Saint Bonaventure,1221-1274)在约阿希姆末世论的基础上,提出基督教内部必须进行一场“改革”,以对抗日益腐败的教廷,回归基督教初创时期的纯净教会,在末日前夕普世传教。而方济各会将担负起这个重要的“改革”使命。在《圣方济各大传》中,圣伯纳文图拉将圣方济各视为《启示录》中“从东方升起的天使”(启示录7:2),他将打开第六封印,开启圣灵时代。这位领受五伤圣痕的圣人被称为“另一位基督”,他带领圣方济各修士远赴东方传教、殉教,正如耶稣将他的门徒派往世界传教。

从这一角度理解,对于14世纪的方济各会士而言,殉教不仅与修行相关,也成为了方济各会士在东方传福音时采用重要方法,与修会的事业和前景息息相关。相对于武器和暴力,圣方济各修士希望选择和平的方式,用自己的血与身体让异教徒亲眼见证教义。由此可见,画中三颗殉教士的头颅对于方济各会士而言如同典范,它们无声地召唤着修士们模仿基督,模仿他们的先辈走向异教徒的国度,为基督教献出生命。

3. 细节:黯淡的头光

在三颗头颅上方,洛伦采蒂刻画出几道金色的圣徒头光。长期以来,几乎没有艺术史家谈论过这个细节,这一事实恰恰吻合了它在历史原境中的隐秘。事实上,当洛伦采蒂绘制壁画时,这几位方济各会士并没有被封为圣徒。那么,为何他们的头上已经出现了圣徒的头光?为了回答这个问题,我们需要了解当时方济各会的历史处境。在圣方济各去世前,修会内部逐渐分裂为两派,一派为顺从教会势力的“住院派”,另一派为恪守方济各会原则的“属灵派”,后者声称自己才是耶稣真正的门徒,而教廷已经腐败不堪,完全背离了基督教的理想,并在是否要坚持放弃修会财产等问题上和教会产生了激烈冲突。Roxann Prazniak指出,锡耶纳正是“属灵派”的中心,壁画的定制者很有可能是“属灵派”的追随者。它们和教会之间的矛盾在1316年约翰二十二世(Jean XXII,1244-1334)出任教皇后进一步激化。1317年10月7日,约翰二十二世发布诏令要求属灵派服从于罗马教会;并要求他们穿上“住院派”的衣钵。这一诏令遭到“属灵派”的强烈反抗,他们因此被教会判为异端。1318年5月7日,马赛的异端裁判所处死了4名方济各会士。在教廷的压迫下,一些“属灵派”成员逃往东方传教,比如印度塔纳中殉教的塔伦蒂诺的托马斯(Thomas de Tolentino)就是来自安科纳的“属灵派”信徒。在阿力麻里殉教的六名方济各会士中,有四位来自普罗旺斯和安科纳——两个“属灵派”势力强大的省份。然而,教皇的迫害并没有就此停止。1333年,教廷向包括大不里士在内的东方教区继续施压,12位“属灵派”修士被驱逐出大不里士。

教会和“属灵派”之间日益加剧的冲突导致了一个后果——教会停止为殉教士追封圣徒。这种状况从1253年开始,一直持续到1481年。这意味着,在这段时间内,那些在异乡献身的传教士,不仅他们的尸骨无法回乡,他们虔诚的事迹也无法获得教会的官方认可。然而,在方济各会内部,纪念殉教士的行为并没有停止。方济各会士从东方寄回故乡的信件除了报告东方教区的进展,也在传递传教士殉教的消息。这些信件的副本往往被保存在方济各会的编年史和殉教士回忆录中。例如,翁布里亚大区圭尔多塔蒂诺修道院的《编年史》里夹有多封报道殉教的信件。这部《编年史》由修士埃尔·莫西纳(Fre Elemosina)在1317年-1335年间编写,这段时间恰好对应教宗约翰二十二世压迫“属灵派”的紧张时期。在回忆录中列出的122位殉教士中,有34位未曾获得教会的公文认可。然而,莫西纳仍然将他们收录在册,这在某种程度上也透露出方济各会内部对于这些殉教士的态度。即使无法得到教会的公认,修会仍会以自己的方式纪念他们的荣耀。

这一特殊的历史背景令这幅《殉教》具有更深层的内涵。画家在1336年-1340年间创作了这件作品,极有可能为了回应这场旷日持久的冲突。若那些东方来信旨在以文字的方式纪念殉教士,留住修会的集体记忆。议会厅中的壁画也起到了相同的作用,它以视觉的方式,通过殉教士的头光告诉世人,即便没有得到教会的封圣,这些传教士在殉教的那一刻,他们的行为本身已经为他们赢得了圣徒的殊荣。而那颗背对画面,却朝向观者头颅,也已经超越了图像本身的叙事功能,而成为了一个纪念物,一个被画出来的“圣物”。从某种程度上看,它足以替代那些遗失东方的圣徒遗骸,供修士们膜拜。

在这样的历史情境之下,若我们再次审视殉教场景中的东方围观者和君王,他们正从敌人变成了归顺者!他们的不安和困惑,恰恰证明了传教士殉教行为的巨大能量,肯定了他们牺牲的意义,同时向世人证明了方济各会在传教事业中发挥的重要作用。洛伦采蒂精心设计的用意就在于此,他并不想描绘一位异教的暴君,反而希望呈现一位潜在的皈依者。他在殉教者面前内心动摇,已经放下了他的权杖。

4. 框外之像:角落里的“基督”

在《殉教》旁,是另一幅洛伦采蒂的作品《图卢兹的圣路易接受主教之职》(Saint Louis of Toulouse before Pope Boniface VIII,以下简称为《受职》)。位于画面左端的教皇彭尼法斯八世(Boniface VIII,1230-1303)正向方济各会修士图卢兹的路易(Saint Louis of Toulouse,1274-1297)授予主教职位。路易是那不勒斯国王安茹的查理二世(Charles II Of Anjou,1254-1309)的儿子。作为一位不折不扣的属灵派,他曾狂热追随朗格多克和托斯卡纳地区“属灵派”的领导者彼得·约翰·奥利维(Pietro Giovanni Olivi)。为了坚持自己的信仰,他放弃了王位继承权,由其弟安茹的罗伯特(Robert of Anjou,1276-1343)接任。不仅如此,因“属灵派”和教皇之间的冲突,路易曾一度拒绝主教职位,直到教皇准许其坚持方济各会之誓言和作风,才在1296年12月隐秘地接受了受职典礼。

洛伦采蒂在画面前景处描绘了方济各会士拜谒的队列,自右向左走向教皇彭尼法斯八世——教会权力的象征。乍看之下,画面的焦点是教皇和加冕仪式。但画家却采用了一个与《殉教》相似的手法,在画中描绘了一个令人转移视线的细节。他在庄严的加冕仪式中加入了一群旁观者,其中有一名男子微微张口说话,并竖起拇指指向一个与仪式相反的方向。这个动作在人群中激起了回应(图9):他身后的男子趴在他的肩头斜眼看向他所指的方向,另一名男子也不再专心于仪式,望向了男子手指的方向。这一系列动作变化显然是画家的精心设计。若观者顺着他的手向右看去,会发现画面的另一头有一位穿着朴素、面似基督的男子,他是画中惟一面含笑意的人(图10)。教皇与低调的“基督”在画面两端形成了一种关系,一种权力和神圣之间的对峙关系。那根竖立在观者眼前,将画面一分为二的柱子进一步加剧了这种分裂与对抗。它再次向我们述说了教会与“属灵派”斗争的那段特殊历史,透露出属灵子弟所要传达的隐蔽信息:腐败的教皇已经背弃了早期教会的理想,清贫的“属灵派”才是耶稣真正的追随者。同时,“指向耶稣”的动作再次彰显出方济各会的精神信条:模仿基督。

图9《图卢兹的圣路易接受主教之职》细部

图10《图卢兹的圣路易接受主教之职》细部

从图像表现传统上看,洛伦采蒂开创了十分新颖的表现手法。在此之前,乔托曾画过圣方济各获得教皇许可建立修会的场景(图11)。圣路易是圣方济各的追随者,除了主题上的呼应,洛伦采蒂在构图方面也借鉴了前辈的作品:加冕场景发生在画面一侧,以圣方济各/图卢兹的圣路易为首的修士们从画面的另一侧走向教皇。不同的是,乔托呈现了一个以画框为界的封闭构图,圣方济各位于其中心。相比之下,洛伦采蒂似乎不愿将画面局促于壁画的边界之中,他在两个方面进行“破界”。一方面,相对于乔托的版本,他采用了一个更为贴近观者的视角。画面前景中有一排参加典礼的主教。他们背对观者,画家细致地描绘出主教坐席背面的木头纹理。这种画面布局制造出一种错觉,好像观者就站在仪式现场,站在拱廊下方那根纤细的廊柱背后,和那位竖起拇指的男子面对面!一旦意识到洛伦采蒂为观者设定的位置,壁画中的巧妙设计便昭然若揭。画家显然不满足于让观者仅仅站在画外观看这场仪式,而要让他们走进画里,画中那位男子的手部动作吸引的不只是画中人的目光,还有站在“对面”的人——14世纪的方济各会修士们!

图11乔托《确立会规》,1320年,佛罗伦萨圣十字教堂巴尔迪礼拜堂

因此,洛伦采蒂并没有像乔托那样去表现一个完整的行进队伍,而只描绘了三位修士从壁画边缘缓缓走出,他们身体部分被画框截断。在边缘处有一位主教,他并没有看向加冕仪式,也没有看向“耶稣”,而望向了画框之外。诸多细节上的变化旨在引发观者去想象,在画框之外还有一个继续延伸的空间。我们似乎需要再次发问:画面中心那个用大拇指向后示意的男子,他究竟指向了什么?或许他不仅仅指向了“耶稣”,同时也指向了画框之外。

那么,我们可以大胆猜测一下,在画框之外有什么?

根据议会厅的修复报告,《殉教》和《受职》曾一起并排绘制于一面墙上,但我们并不确定二者之间的位置关系。但在分析洛伦采蒂的画面布局之后可以推测,《殉教》在《受职》的右侧。也就是说,在《受职》中心的男子拇指所指与观者的目光所向,不仅在落耶稣身上,还穿过了耶稣,引向了画框之外的《殉教》。那个位于画框边缘的主教投向画外的目光充满忧虑,他那紧锁的眉头与下撇的嘴角与《殉教》中的鞑靼旁观者如出一辙,似乎已经陷入殉教场景的紧张氛围(图12)。如上文所述,方济各会的修士们希望像圣方济各那样模仿基督,不惧死亡,走到异教徒中间传播福音。这一信念正是两幅壁画在内核上的重要关联点,因为它们暗示的真正焦点不是教皇,也不是圣路易,而是人群中的耶稣,以及在框外延伸的空间中,那些接过了耶稣/圣方济各使命的方济各会殉教士。

图12《图卢兹的圣路易接受主教之职》细部

5. 画外之景:来自东方的喜讯

在《受职》的画面中心有一位国王,那根将画面一分为二的柱子恰好穿过了他的身体。这位国王正是图卢兹的路易的弟弟,安茹的罗伯特。如艺术史家Eve Borsook所观察,这位那不勒斯国王流露出困惑的神色,好像无法理解自己的兄长为何做出这番决定(图13)。他头戴皇冠,身处仪式现场,却显得心不在焉,皱着眉头望着放弃王位的路易,而后者正站在离他一步之遥的地方,平静地接受教皇的加冕。他的头顶上已经出现了圣徒的头光,它与国王的皇冠形成了强烈的对比。

图13《图卢兹的圣路易接受主教之职》细部

罗伯特并不是议会厅壁画中唯一的困惑者。若对比洛伦采蒂的两幅壁画,会发现国王的神情和《殉教》中鞑靼君王如出一辙,这两位身居高位、拥有权力的人物面容中都流露出同样的困惑和焦虑。而从肢体语言上看,他们并不像一位尊贵的国王,而呈现出一种消极的姿态:垂着脑袋,弓着背,鞑靼君王双手紧压权杖,那不勒斯国王用右手托住脸颊,摆出了一个中世纪以来表现忧郁的经典姿势。

为何洛伦采蒂要去刻画这种情绪状态的变化?国王因自己的弟弟放弃王位献身于主而感到不解,正如鞑靼君王因为眼前的殉教而迟疑——为何方济各会士要为信仰献出生命?这种不解与困惑同时呈现在两幅壁画中,反衬出圣徒坚定的态度,而皈依的希望恰恰诞生在这场心灵的戏剧之中。从这个角度上看,皇冠和头光之间的对峙,正是权力和信仰之间的对抗,看似毫无抵抗之力的殉教士,看似放弃了权力的圣徒,却在以一种静默的方式发出了自己的声音。

从某种程度上看,壁画中这位动摇的君王形象恰好与14世纪欧洲传教士眼中的蒙古可汗相吻合,一方面,他们对于基督教摇摆的态度令教会无法全然信赖,而另一方面,大部分可汗在宗教上的宽容政策又始终让传教士们怀抱希望。尤其对“属灵派”而言,一些亲善的可汗远胜过严酷的主教。他们渴望可汗能够受洗,从而带领他的子民皈依。同时,壁画的景象也回应着方济各会在东方传教过程中取得的一系列进展。在13世纪晚期,传教士、商人和旅行者的足迹遍布中亚,远至汗八里。方济各会在东方建立了两个教区Tartaria aquilonaris(包括钦察汗国和高加索以北地区)和Tartaria orientalis(波斯、阿塞拜疆和大亚美尼亚地区)。为了进一步在远东地区传教,1307年,教皇克雷芒五世(Clement V)决定在汗八里设立第三个主教区,并任命方济各会士孟高维诺(Giovanni da Montecorvino,1247-1328)为第一任主教。1308年,教皇又派遣了6位方济各会士赴华协助孟高维诺。此后,6个附属教区相继建立起来。在东方教区设立以后,当地的基督徒数量迅速增长。1318年1月3日,一封来自广东的信里提到,在孟高维诺的工作下,万余鞑靼人接受了洗礼。

若在同时代东方教区的蓝图中重新审视锡耶纳方济各会修道院的壁画,不难理解其在图像布局上的整体设计。根据Isabelle Heullant-Donat的研究,方济各会的《回忆录》(Memorialia)遵循“等级原则”和“地点原则”来记录殉道者,即按照“等级原则”先列出的受到教皇加冕的方济各会士,随后是安葬在阿西西圣方济各教堂的方济各会士,虽然他们没有荣获加冕,但作为圣方济各的同伴,也被称为“圣人”(Santi)。在“等级原则”的基础上,《回忆录》的结构也遵循着“地点原则”,按照殉教士的出生地、殉教地或埋葬地进行排列。修道院的整体图像布局似乎与“回忆录”的文本结构不谋而合。修会的奠基者圣方济各像和锡耶纳的彼得像位于修道院回廊的首要位置。日常仪式结束后,当修士们从教堂走入回廊,他们首先会在墙上看到锡耶纳的第一位殉教士锡耶纳的彼得跪在修会的奠基人圣方济各面前。随后,他们会“途经”彼得在印度塔那的殉教。最后,在回廊尽头的议会厅中,看到圣方济各和彼得的后继者们出现在《殉教》中。而另一方面,“地点原则”在壁画中的体现则更为关键,这些遥远的殉教地从侧面彰显出修会的传教伟业——一个有组织地在东方土地上分布的教区网络。《回忆录》的“地点原则”中提到的两个重要教区也体现在壁画的格局之中,其一是修会奠基人圣方济各所在的教区(Provincia santi francisci);其二是“鞑靼教区”(Provincia tartarorum)。前者旨在纪念那些在修会本部表现杰出的子弟;后者则是为了呈现修会“在敌人的土地上开展的传教活动”。修道院壁画在图像主题的选择上尤其突出了后一点,因为两场殉教场景的发生地——印度的塔那和中亚的阿力麻里都属于“鞑靼教区”,它们代表着14世纪方济各会士在东方开辟的新天地,其地理上的遥远恰恰凸显出修会在传教事业上获得的巨大成功:走出欧洲,走向东方,一直到世界尽头。

本次发布版本略有改动。

郑伊看,中央美术学院人文学院讲师。

相关链接:

耶稣受难图中的蒙古人形象:14世纪“士兵争夺长袍”图像来源研究

美术遗产 | Art & Heritage

中央美术学院人文学院文化遗产系

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨杀戮还是皈依:14世纪锡耶纳圣方济各修道院议会厅壁画的中心与边缘

规划问道

规划问道