马 莉 中山大学地理科学与规划学院,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院硕士研究生

莫 樊 中山大学地理科学与规划学院,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院硕士研究生

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

赶圩,又称赶集、赶场、赶街、赶虚、虚天、赶务、赶闹子等,全国各地叫法不同,但大都是有一个固定的圩日周期和相似的场景:为了满足村民日常生活需求,在约定俗成的圩日这天,各种买卖汇集在同一个地方形成集市(圩市),方便村民能够一次性挑选购买自己需要的商品和服务。居住在圩市周边的村民纷纷赶来到这个圩市上,进行各种商品交易。

上世纪的各大小乡镇,基本都至少有一个能为自己服务的圩市,每逢赶圩之日,各家各户都至少有一个成员出动,圩市人满为患,热闹非凡。对于如今生活在城市中随时随地都可以买到各种基本商品和服务的人而言,赶圩已经成为一件新鲜的事情。而许多地方的圩市也因乡村人口外流而日益衰败废弃。

20世纪70年到 梅州大埔百侯赶圩 图片源自网络

横山圩位于阳西县塘口镇横山村,圩市在清乾隆年间已经存在,民国初期有所中断。民国13年(1924年)在塘口河与牛马河汇合处又建立起圩亭,总面积500平方米。在近百年的财货骈集、商贾往来之中,圩市也随着中国从传统社会转向社会主义现代化的过程而展现出新的面貌。

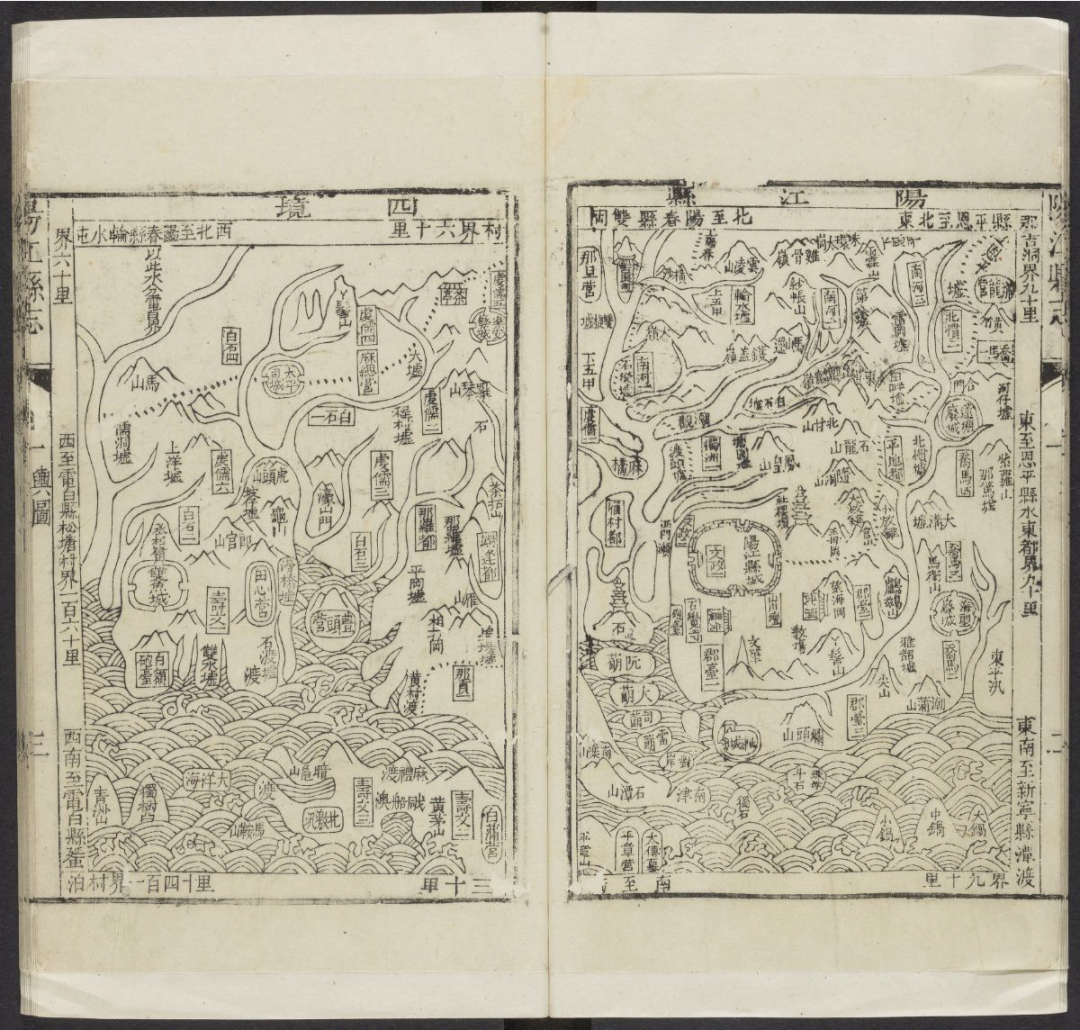

《阳江县志》 清荘大中纂修 清乾隆十一年

《民国阳江志》

施坚雅在《中国农村的市场和社会结构》一书中对中国20世纪初至六十年代中国农村地区市场的形式、集期安排、空间特征做了细致研究。施坚雅在研究中指出,由于任何单独的农村市场的市场区域所包容的需求总量不足以提供使卖主得以维生的利润,所以产生了农村市场的周期性,进而也形成了圩日日期的一般规律。

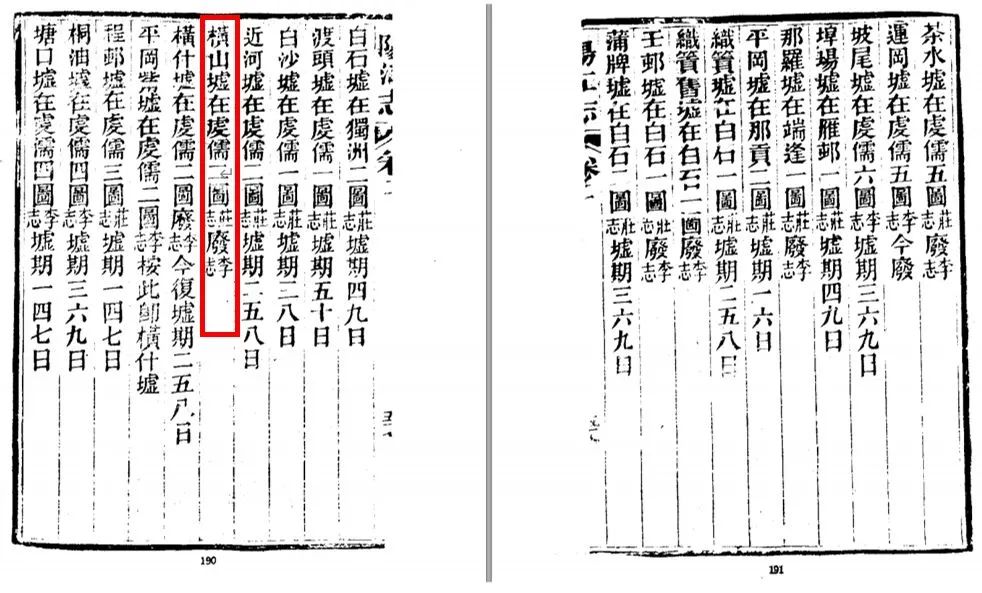

中国集期体系中两个最重要的谱系是以阴历旬和十二进位周期为基础的。以阴历旬为基础的圩期如“逢三”市(初三、十三、廿三),“三-八”市(初三、初八、十三、十八、廿三、廿八),或规定每10天3个圩日,如1-4-7、3-5-8、3-6-9等。

横山圩建圩初到上世纪九十年代,横山圩每月逢农历三、六、九日为圩期,后来圩期改为公历3、6、9日。如今,横山圩依然按照公历3、6、9日赶圩。由阴历改为公历,基本上也与我国日常生活各方面逐渐使用公历计日的变化相一致。但是数字上依然是按照3、6、 9每10天3个圩日。

可以发现,一个圩日周期一旦形成,一般不会有太大变化,每个圩市都属于具有等级的市场体系中的一个节点,受到周围相邻市场的影响。一般情况下,两个相邻乡镇,圩期不重复,这样就能让买卖双方都有较多的交易机会。圩期变化就成了“一发不可牵,牵之动全身”的大变动,一个圩市单独改变自己的圩期,必然就会出现与相邻圩市的圩期相撞的情况,可能破坏小区域范围内各个圩市的供需平衡,损人又不利己。改用公历圩日后,塘口镇内的三个圩市的圩期也遵循相邻圩市圩期尽量不重复这个规律:与横山圩相邻的塘口圩和桐油圩,圩期分别为一、四、七和三、八,各自的圩日尽量错开。

建国前,横山圩有酒米、糕饼、杉木、油杂、布匹、首饰、中药铺共12户,常住居民百余人。至1987年,有供销分社、粮站、信用社、兽医站、食品站和一所小学(附设有初中班)。有百货、日用杂品、五金交电、副食品、饮食、医药、化肥、衣料裁缝等商店34户,屠宰场1个,猪牛肉12档。

如今的圩市上,各种食品、用品、服务仍然齐全。有村民售卖自己种的蔬菜、粮食,自己喂养的家禽或是打捞的河鱼,各式卤制品、现做的粉面、熟食、糕点、水果等各种吃食。农药、种子、化肥、农具、五金、百货、玩具等各种用品,一些在城市已经消失的街边剃头匠、缝纫铺仍在为赶圩的村民们服务,还有一些卖药的、卖“神器”的、收售古董钱币等各种稀奇古怪的摊铺。不过传统社会那些代人写书的、与人说媒的、替人接生的似乎已经不再见了。

传统社会时期,圩市上的商品靠着真金白银流转交易,计划经济时期,赶圩也要依靠粮票、面票、布票才能消费,兜里揣着票证和几毛钱,“票搭钱”才能在圩市上找家饭店吃粉或吃面,是祖父辈们赶圩最深的记忆之一。

而今在市场经济和互联网时代,年轻一代的居民们已经习惯了拿出手机扫一扫支付,圩市上的许多摊铺也与时俱进,增加了新的支付方式。无论是几毛钱一块钱的小葱小蒜,还是百来块的全鸭,都可以通过微信、支付宝扫码支付。交易行为方式的基本变化见证了圩市的现代化变迁。

横山圩整体形态呈条带状,从河边开始一直往内生长、延伸。它也有着圩镇的基本结构特征——以一条约300米、10米宽的主街串联起了商业服务与居民日常生活,建筑以圩市的主街为核心向道路两侧延伸,并随着建筑的不断增加逐步形成两条与主街平行的车行道路。

由于条带状的布局形态,道路两边的建筑进深往往不会很大,建筑离最近的主要对外道路直线距离都不超过60米,对于圩镇而言是一个较为舒适的步行尺度,也便于居民出行与交流。横山圩内的建筑多为2-3层,约为1的建筑道路高宽比能给步行者带来开朗舒展的视线感受;沿主街分布的建筑底层主要用作店铺、食肆等,居民往往能获得舒适的步行体验和便利的商业服务。

图中实线标识街道为圩市的主街

在施坚雅的研究中,农村圩镇市场不仅仅是作为空间的和经济的体系来分析,更是作为中国乡村社会和文化的体系来分析。农村的圩镇市场体系不仅具有重要的经济范围,而且有重要的社会范围,农民日常生活的空间不是以村庄为边界,而是以基层市场的边界来决定的。

圩市是各种信息流动传播的重要场所,赶圩为街坊邻里以及周边不同村庄内的村民提供了一个打照面、交朋友、开眼见、消磨时间的机会。在过去,帮派的、宗族的、庙会的各种组织,都利用圩市空间发挥组织作用。现在的圩市依然在社会交往中发挥重要作用。古稀耄耋之年的长辈们在圩市上碰面,互相握手问好叙旧,青壮年村民抱着孩子和伴着上年纪的父母,三代人一同在圩市逛。“赶圩”把乡村不同年龄的人们又聚在一起,是新旧碰撞、互相理解的过程。对老一辈来说,这里是生长于斯的生活方式的保留,对年轻人来说,这里是陌生却新鲜、要分享到朋友圈的体验。

“小时候经常和童年伙伴走路去横山圩”

“记得80年代流行打桌球,一到横山圩日,

我们几个小伙伴就去横山圩中间的一间桌球铺去打。

很热闹,很多人打,有时还要等位。”

“现在每回去是圩日都去逛逛,

有好多小时候还年轻的人在那里能碰见,

只不过他们都变老了,而我也长大了…”

直至今天,“赶圩”可以说依然是乡村日常生活中最热闹场景。“出去的人也要回来等圩,因为那是一种怀念和记忆”。

参考文献:

余宏亮. 阳江县志[M]. 广东人民出版社, 2000.

《阳江县志》 清荘大中纂修 清乾隆十一年

《阳江志》张以诚,广州留香斋

施坚雅. 中国农村的市场和社会结构[M]. 中国社会科学出版社, 1998.

文中未标注图片均源于村景拍拍

想了解更多,欢迎点击相机 进入“村景拍拍”

↓ ↓ ↓

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

欢迎公众投稿,投稿邮箱:uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):百年圩市:横山圩的变与不变

规划问道

规划问道