在高速城镇化的背景下,山地城市因其复杂的自然环境特征面临着生态系统衰退、人居环境恶化等危机。绿色基础设施(GI)具有多样化的生态系统服务功能,是保障区域和城市生态系统可持续性、推进我国生态文明建设的基础性工程。通过梳理绿色基础设施规划发展历程,结合山地绿色生态空间的特征,提出风险评估、绿色空间网络构建、优先级评价、弹性管理的绿色基础设施规划框架,并以重庆市九龙坡区新城绿色基础设施战略规划作为实践应用,构建“山-水-绿-文”复合要素的全域绿网,实现山地城市绿色生态空间的风险把控、要素测控、空间管控,为探索生态文明导向下的城镇化路径提供启示。

1

GI发展脉络

2

山地城市GI规划框架

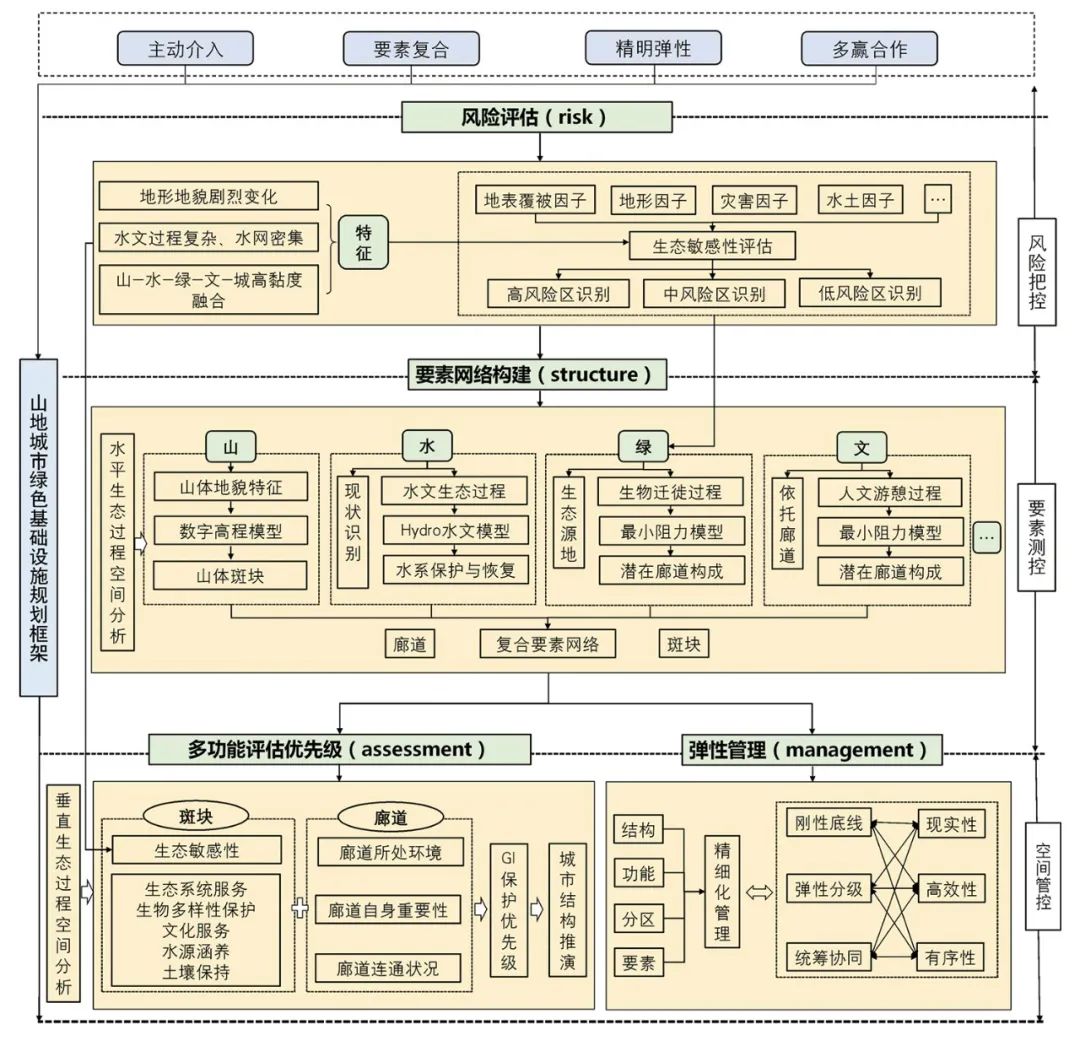

山地地域具有变化剧烈的坡度和起伏度、较大的景观空间异质性、复杂的水文过程,呈现出“山-水-绿-文-城”高黏度的空间结构,山地生态系统在调节、适应、恢复等自组织能力上具有脆弱性和不稳定性。因此山地GI保护与管理需要对山地格局、水文特征、植被覆盖、孕灾环境、文化变迁等方面进行深入分析,并在优先级评价中重点考虑维护生态安全的指标。基于GI发展历程及实践经验,结合山地地域特征,提出风险评估(risk)-网络构建(structure)-优先级评价(assessment)-弹性管理(management)的山地绿色基础设施规划框架(图1)。

3

实践应用:

重庆市九龙坡区新城GI战略规划

3.1 生态敏感性分析

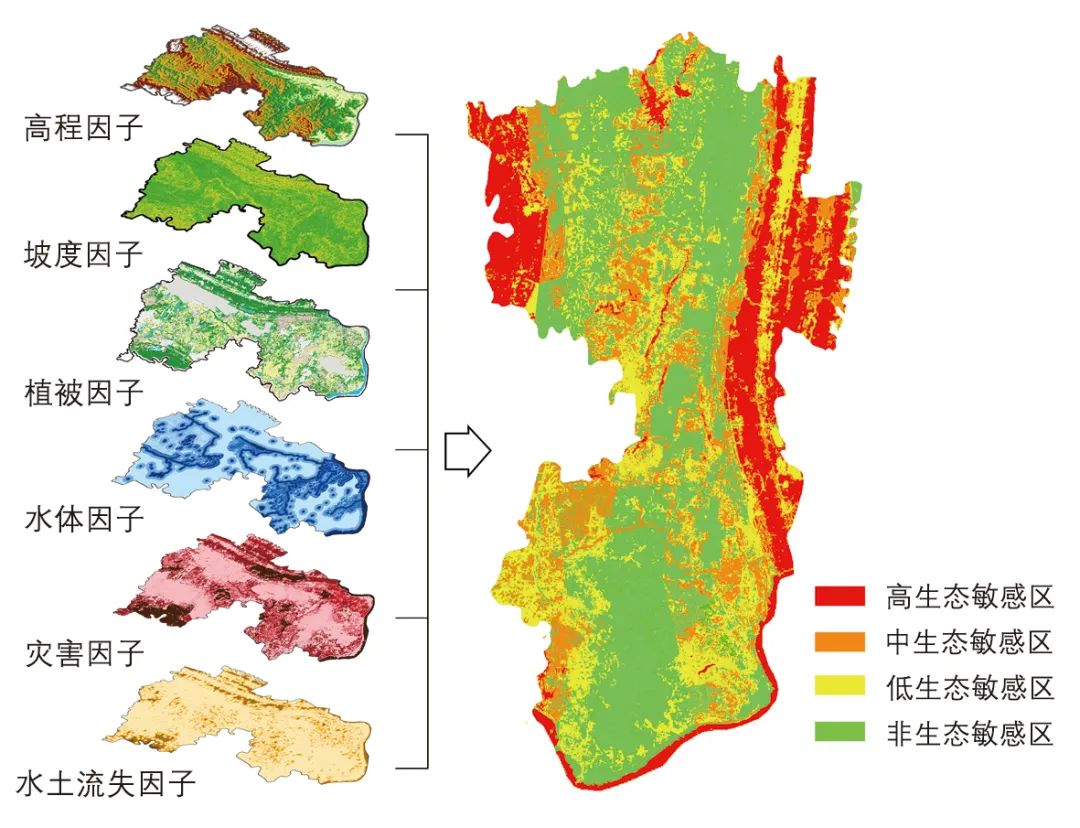

九龙坡区新城位于重庆市九龙坡区西侧,北靠寨山坪,南至长江,地势自北向南逐渐降低,河网交织,湖泊、水库、湿地点缀其间,植被丰茂、林田密布。研究区规划面积360km2,具有环境脆弱性、生态不稳定性、建设用地稀缺性等特点。结合场地特征选取生态敏感性评价因子,运用层次分析法(AHP)和专家打分法获得因子权重赋值,基于GIS栅格叠加将研究区域划分为高、中、低、非敏感区4个区域,生态敏感性分区结果是后续GI保护优先级评价的重要指标,位于高、中、低敏感区的GI分别对应高、中、低的保护序列(图2)。

▲ 图2 | 生态敏感性分析

3.2 GI要素识别与网络构建:

将地形等高线在GIS中生成数字高程模型(digital elevation model),以相对高程200m、500m、1000m作为小、中、大起伏山地的分类标准,以坡度15°作为不适宜开发坡度标准,并结合实地踏勘识别九龙坡区新城山体斑块格局(图3)。

▲ 图3 | 山要素GI格局

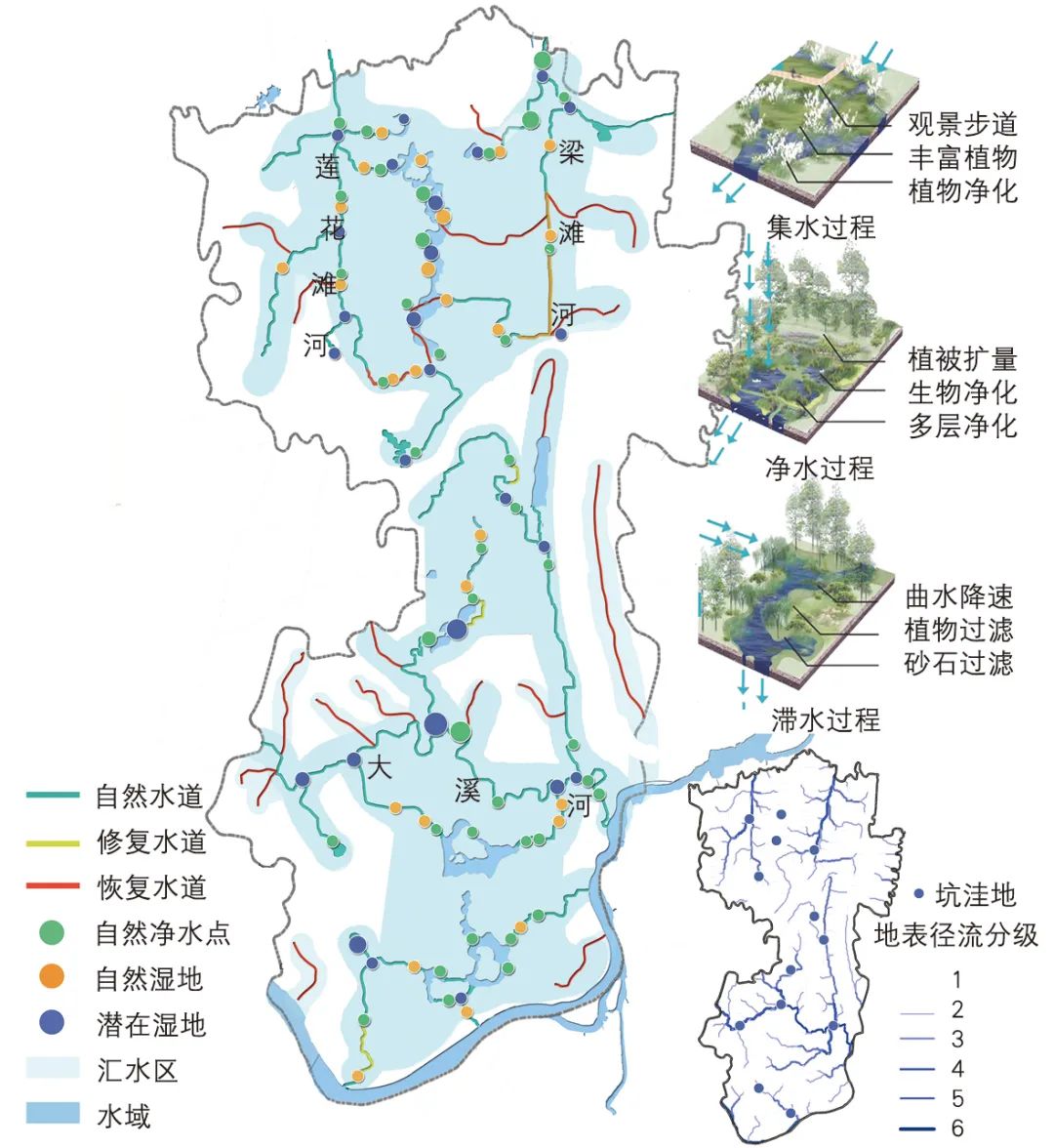

▲ 图4 | 水要素GI网络

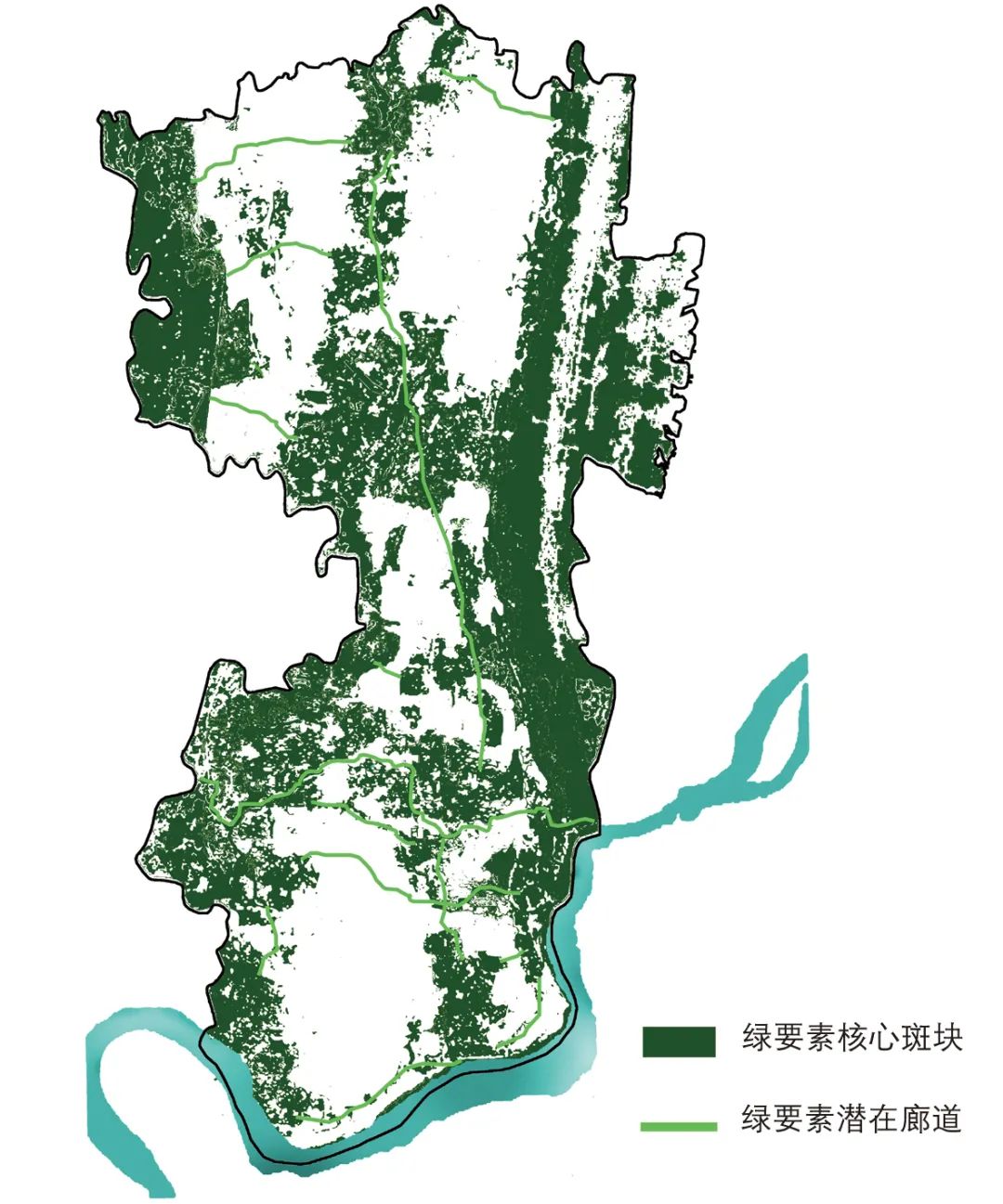

▲ 图5 | 绿要素GI网络

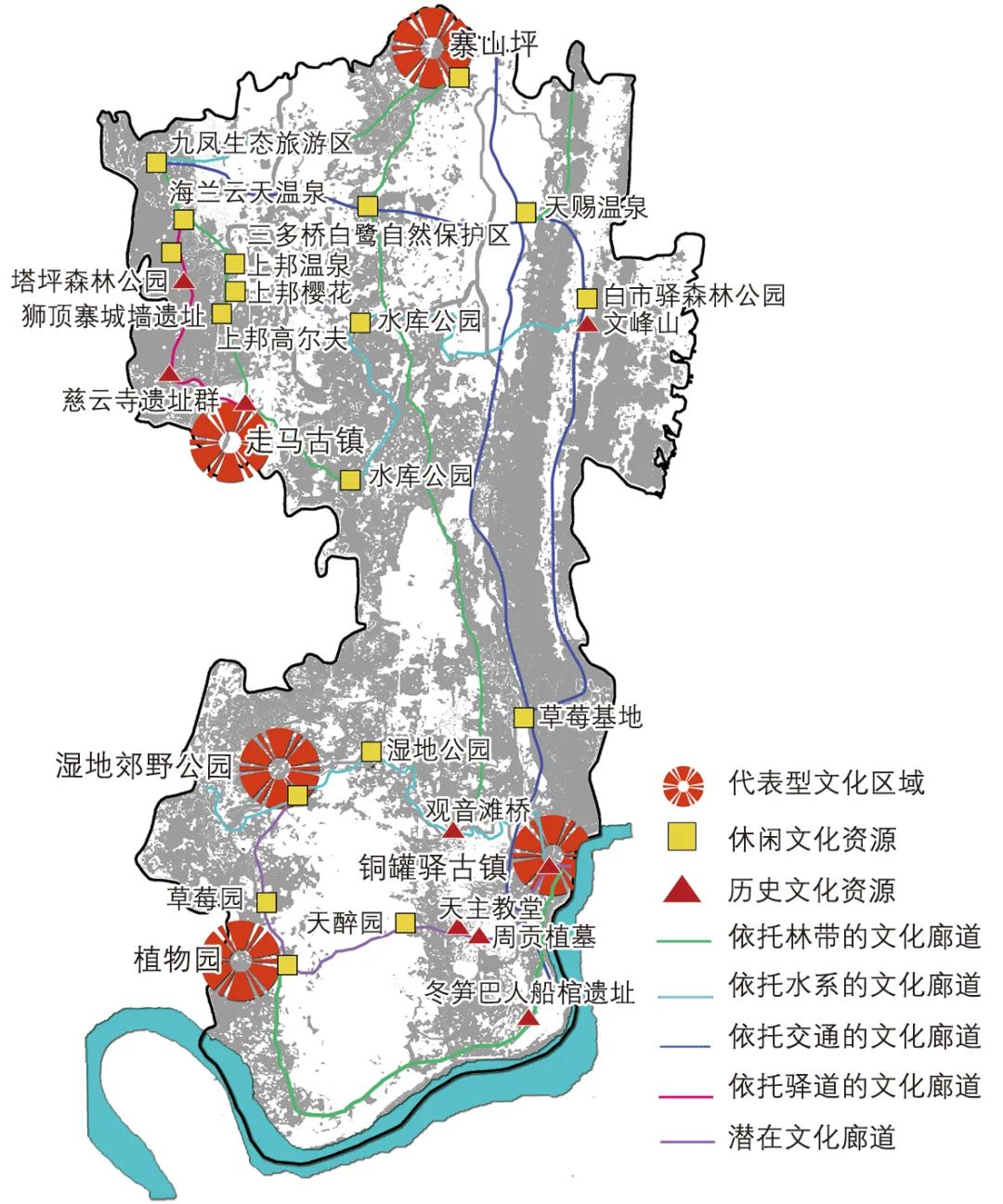

▲ 图6 | 文要素GI网络

3.3 GI保护分级:

“图-底”反思引导城市空间结构发展

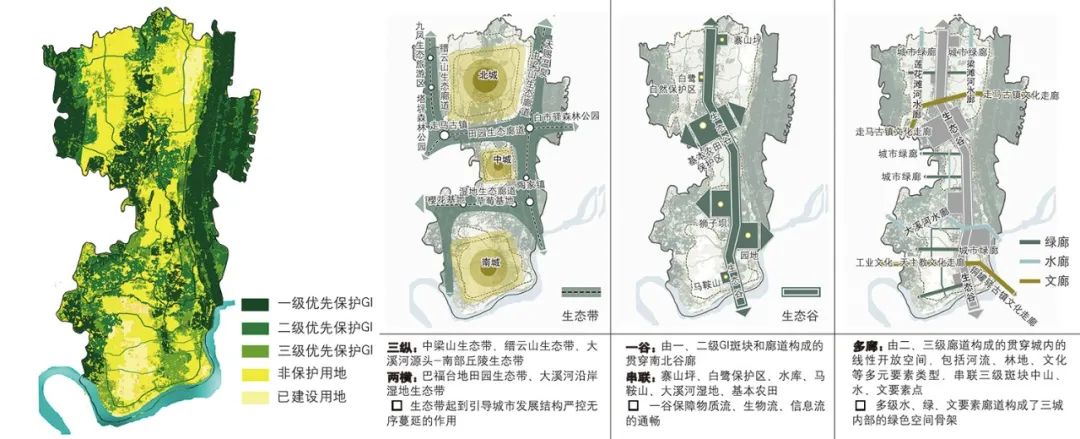

▲ 图7 | GI保护优先级评价并引导城市空间结构

3.4 GI空间管控

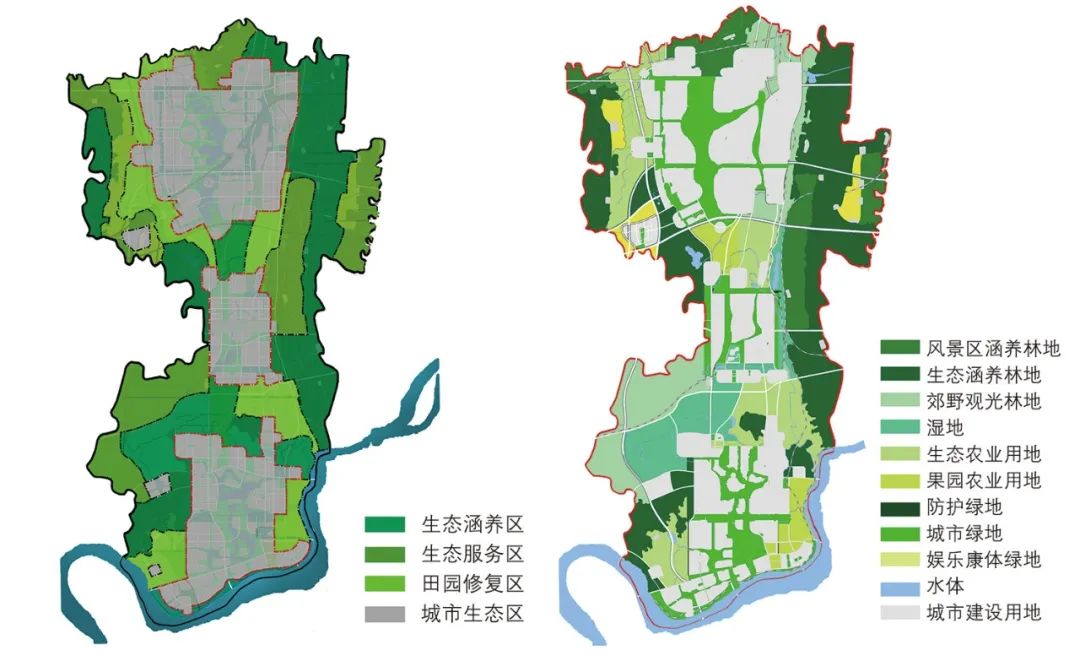

根据GI要素分类及分级结果,划分生态涵养、生态服务、田园修复与城市生态4大管控单元,明确各区生态修复目标、管控要求及要素管理策略。根据斑块与廊道的主体功能,划分湿地生态系统、田园城市系统、森林生态系统、城市生态系统、河流湖泊生态系统以及10小类用地(图8)。对廊道进行分级管控:一级廊道主要分布在“一谷两横三纵”的保护带中,需进行严格保护并控制被交通穿越的次数;二级廊道承担生态涵养和满足休闲游憩的多重功能,需配置足够的缓冲带并结合设计游憩设施;三级廊道可与城市社区公园结合满足生活圈日常需求。

▲ 图8 | 管控单元与用地分类

4

结语

原文介绍

《生态文明视角下山地城市绿色基础设施规划研究——以重庆市九龙坡区新城为例》刊于《城市规划》2021年第 7 期第91-103页。

赵万民,重庆大学建筑城规学院教授、博士生导师,中国城市规划学会副理事长。

冯矛,重庆大学建筑城规学院博士研究生,本文通信作者。

*国家自然科学基金项目(51678086);山地城镇建设与新技术教育部重点实验室资助。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】生态文明视角下山地城市绿色基础设施规划研究——以重庆市九龙坡区新城为例

规划问道

规划问道