杨俊宴:王老师,您作为中国现代城市设计发展近40年来的见证者,能不能从您结缘城市设计的角度谈谈中国城市设计的缘起?城市设计在当时怎么样的背景下被关注,逐步成为今天的研究热门的?

王建国:人们对今天的城市设计含义虽然还有不同看法,但理解已经没有太多悬念,连许多城市领导也都懂得城市设计对于城市建设的重要性。但40年前却远非如此。

我1978年经高考进入南京工学院建筑系学习。大学本科求学阶段,当时国内的建筑实践和市场还十分有限,课程主要是按照功能设置的建筑单体一类的设计,所关联的周边环境有限,也不是评图的重点。毕竟当时有了改革开放的机缘,所以国家也逐渐开始组织了一些建筑设计竞赛,如全国中小型铁路旅客站站型设计竞赛、影剧院设计竞赛等,建筑系当时也有一些老师经常获奖,如吴明伟、杨文俊、黎志涛等。不久,国际性竞赛也开始进入国内,我记得当时南京工学院建筑系先后组织参加了日本东京国际会议中心和香港顶峰(Peak)俱乐部的国际竞赛,这些项目都开始涉及到真实的城市环境因素,从而就有了城市问题和策略考虑。那时,我片段性地观摩了前辈教授的设计工作,以自己的知识积累,我还是觉得有些分析看不太懂。

1982年,到了硕士研究生阶段,这时全国建筑界开始对建筑环境有了更深刻和更广泛的认识,当时带我们的是一个由刘光华、张致中、钟训正和许以诚教授组成的导师小组。1980年代初,《世界建筑》和《建筑师》联合在北京举行了大型系列学术讲座,刘光华教授当时做了关于“建筑·环境·人”的学术讲座,语惊四座。因为他从国外大量的建筑案例感悟到当代的建筑设计已不再是孤立的设计,而是与环境和人的行为互动的产物,必须考虑综合的环境文脉和社会因素,这在当年还是比较先导的设计思想,后来讲演主要内容发表在《世界建筑》杂志上[1]。

杨俊宴:刘教授在那场讲演中提到了第二次建筑革命——用建筑的手段和力量改善人造环境,想来这也对您从关注建筑设计到城市设计产生了指导,能不能讲讲您当时学习实践中的一些心得与转变?

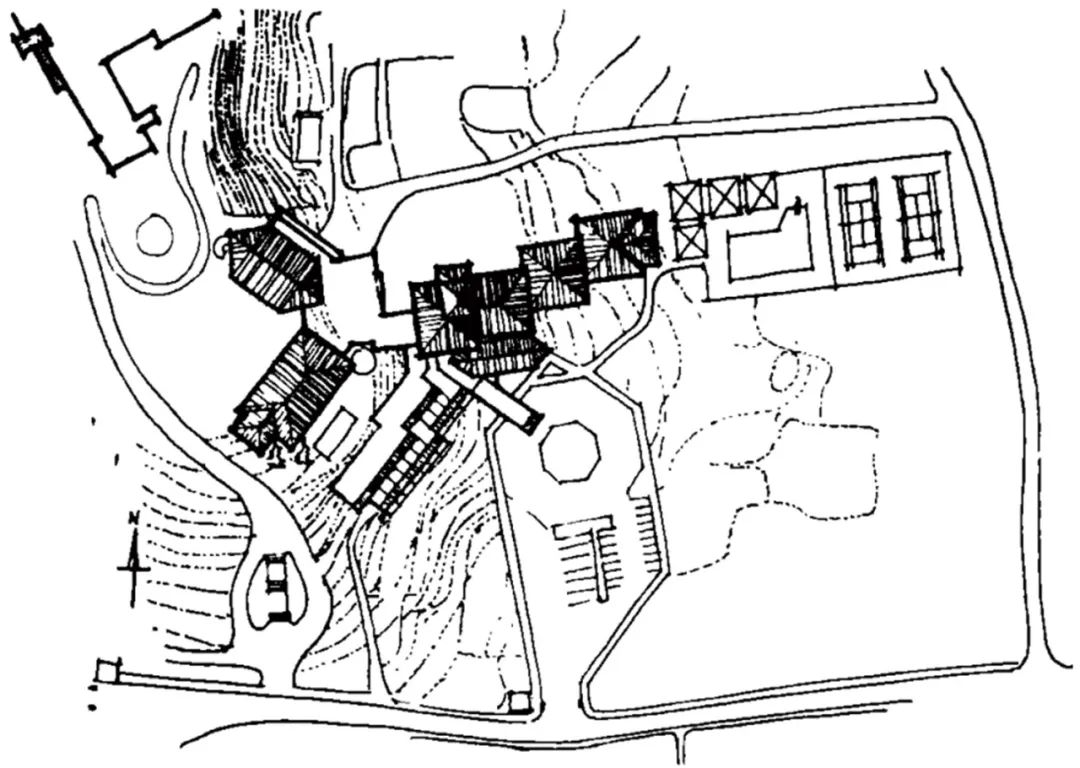

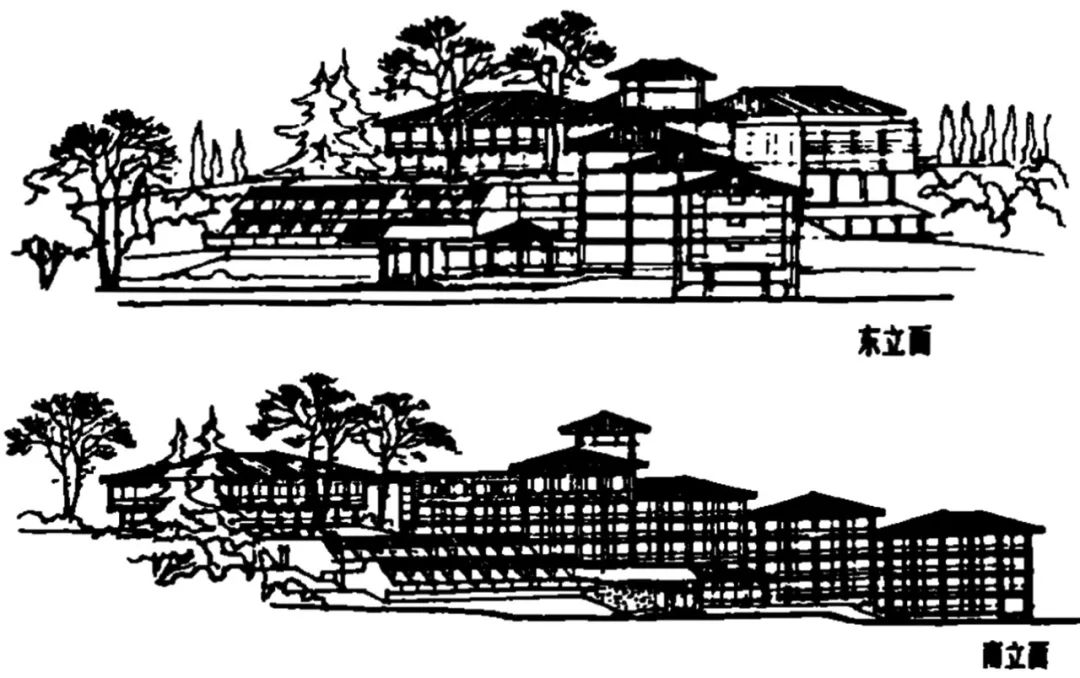

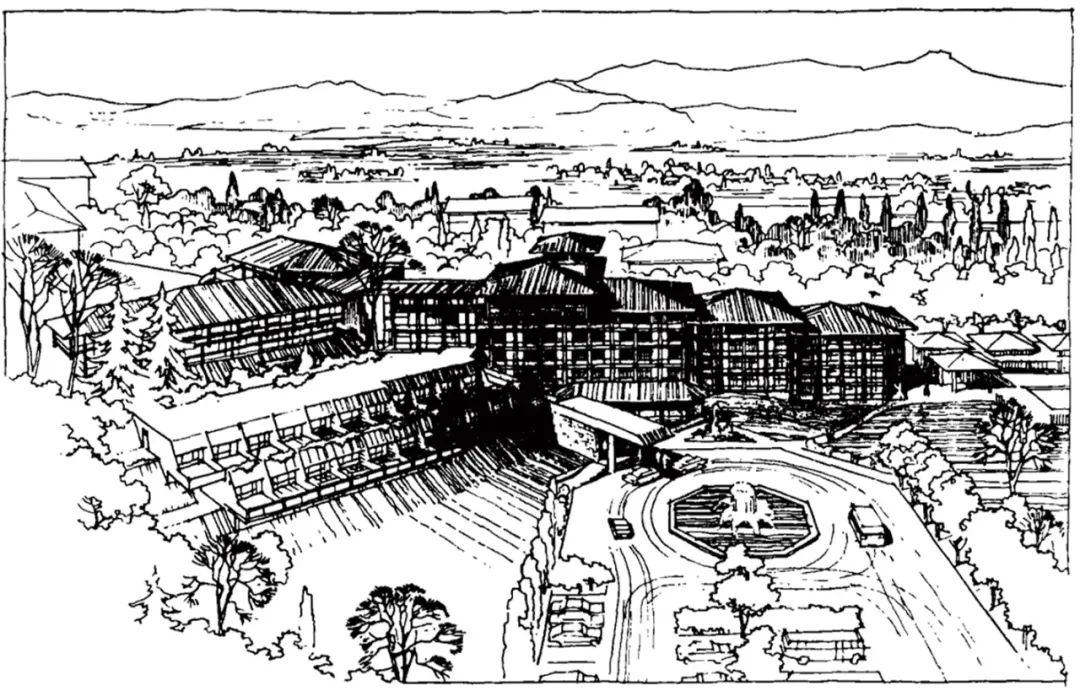

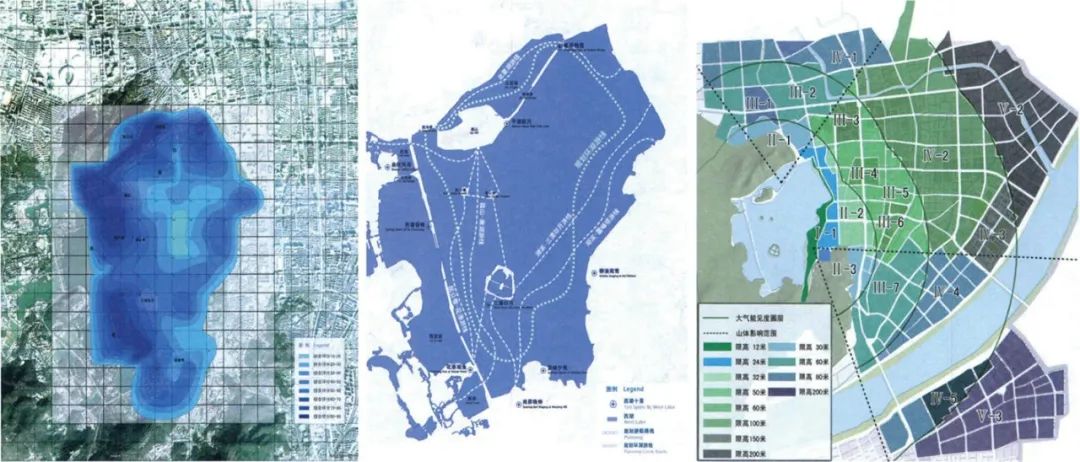

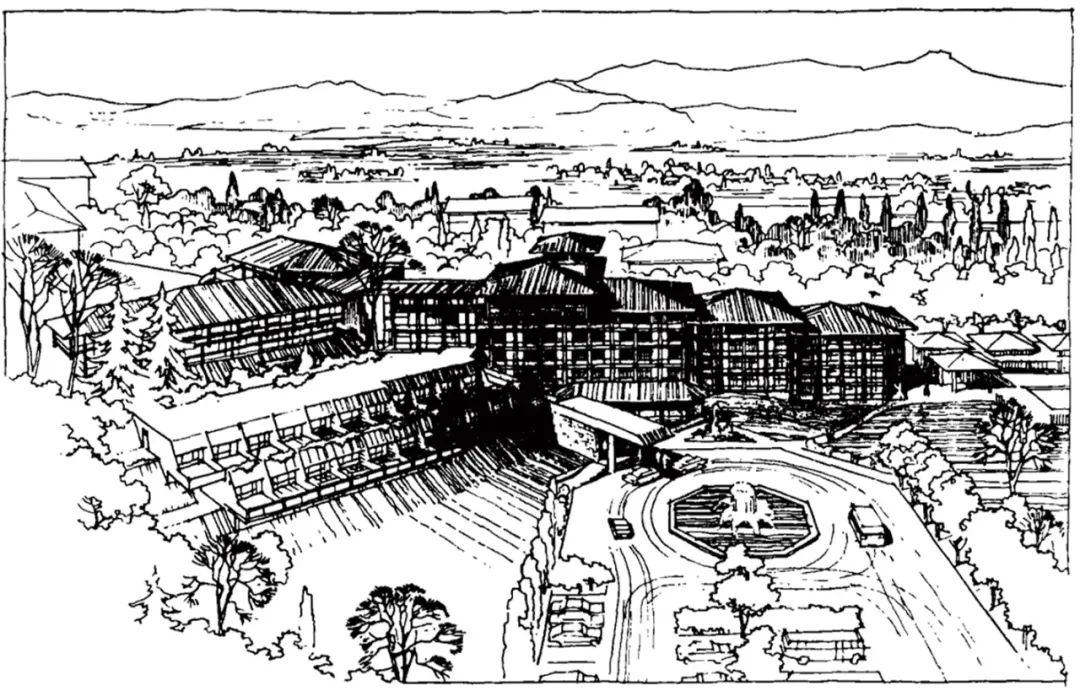

王建国:当时,导师又安排我们做了几个与城市设计密切相关的建筑设计,其中之一是与顾大庆、徐雷及高我们一班的单踊、丁沃沃、陈欣、范思正、黄平等合作,做金陵饭店东南侧面对新街口广场的商场设计,做的过程中调来了金陵饭店原来的设计图纸,发现了场地与饭店主体建筑的格网轴线有少许角度的偏移,并非原先所想象的平行关系,加之建筑位置临街,设计难度不小。于是,设计动了不少脑筋将新的设计有机嵌入到场地环境中去。后来又有机会参加无锡太湖饭店的初步方案设计的训练,在无锡现场调研时,钟训正和孙钟阳老师多次强调地形地貌特征对于这个项目的重要性,一定要因地制宜[2]。当时虽然国内还不知“城市设计”这词,但设计考虑以及着重解决的问题今天想来,也就是城市设计的问题。

▲ 无锡太湖饭店设计之建筑与坡地的关系

▲ 无锡太湖饭店设计之新楼总平面

资料来源:参考文献[2]。

▲ 无锡太湖饭店设计之新楼立面

▲ 无锡太湖饭店设计之新楼鸟瞰

资料来源:参考文献[2]。

杨俊宴:那么,您后来又是如何提出并专注到城市设计这一领域的呢?

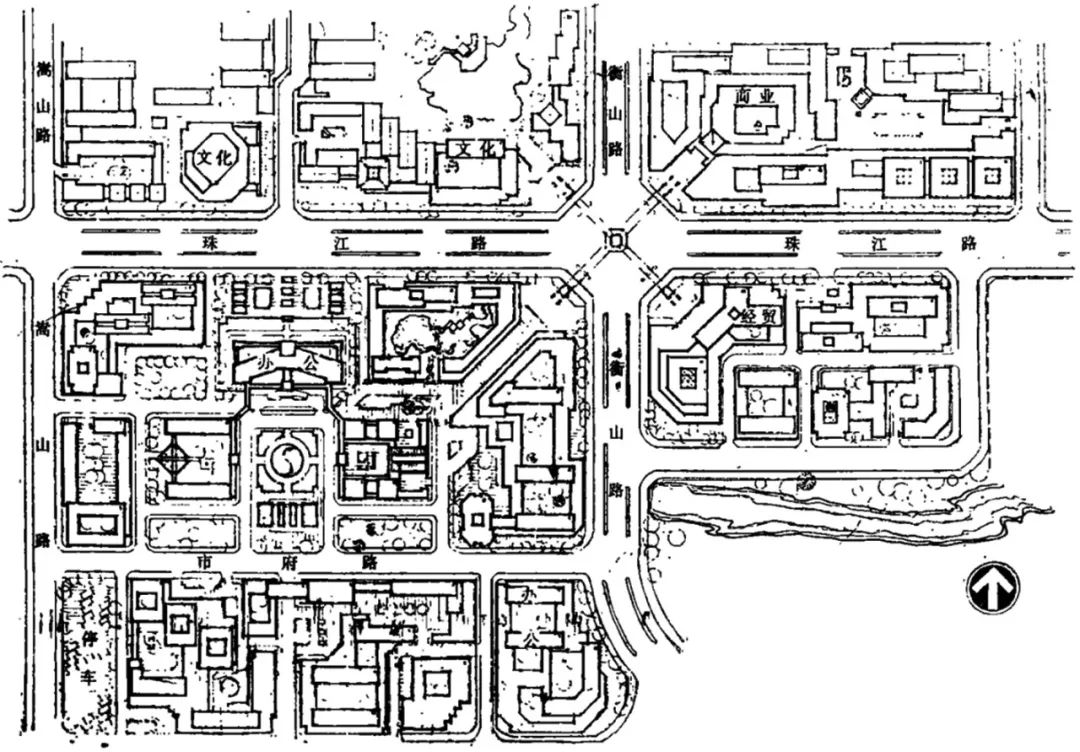

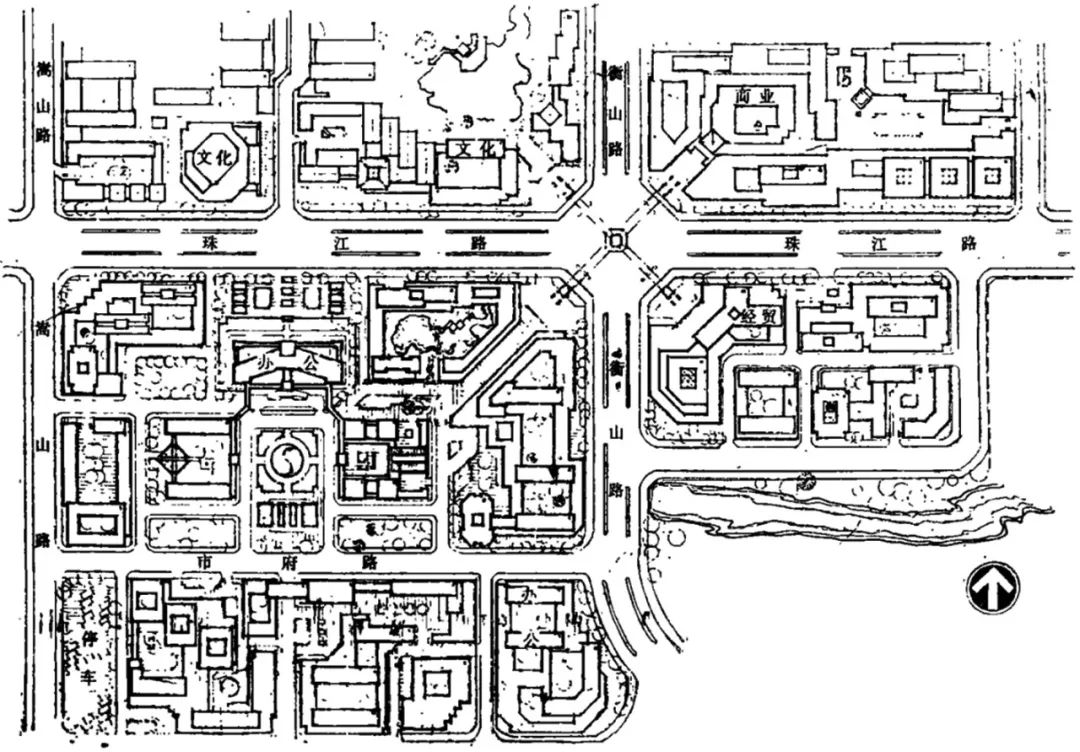

王建国:1985年底,我免试进入建筑研究所,师从齐康教授攻读博士学位,这是我后来与城市设计结下不解之缘的关键起点。齐老师对城市问题的敏感和高瞻远瞩,使我进一步明晰和充实了对城市的认识。早在1982年,齐老师就在南京工学院学报上发表“城市的形态”一文[3],指出城市形态演变与社会、经济、文化等因素密切相关,而进一步引申的专业技术行为则显然与城市设计有关。1985年底,研究所承接了建设部“七·五”重点城镇建筑环境的科研课题,齐老师嘱我负责其中的小城市研究工作,恰逢江苏常熟正处在老城与新城协调发展的关键时刻,并且建委孙主任带队到研究所请我们参与规划设计,于是,我们就以常熟新城区建设案例研究作为课题攻关的突破点[4]。我在围绕城镇建筑环境(physical environment)的文献研究中,发现其在国外应对的专业领域主要是城市设计(urban design),这时与齐老师商定就以此作为博士学位论文研究的切入点,这在当时属于开拓性的工作。虽然在1980年代初,建设部叶如棠部长和周干峙副部长曾先后提出要重视城市设计概念的引入,但当年系统性的研究工作还非常少,也缺乏实践机会。随着博士论文研究工作的深入,城市设计研究的视野又逐渐扩大到与城市形态的力系互动和城市设计的方法论层面。

▲ 常熟新城区中心规划平面

▲ 1985年在常熟城市设计编制的调研现场

资料来源:王建国院士提供。

杨俊宴:您后来的理论开拓与建构,是否也离不开博士期间的研究实践积累?

王建国:由于我先后去常熟新城建设现场近20次,所以对中国如何开展城市设计研究和实施城市设计有了一些切身认识,当然遇到的困难也不少。记得有一次讨论新城区城市设计的实施时,我一个人要应对十多个专业的技术人员的质询,深感力不从心,后在齐老师电话意见指导和常熟建委支持下,最终还是圆满完成了该城市设计的研究和实施工作。

博士学位论文完成后获得了来自李德华、陶松龄等六位教授答辩专家的一致好评。在齐老师支持下,我将博士学位论文充实改写后,在东南大学出版社出版了《现代城市设计理论和方法》一书[5]。该书当时是中国第一本由本国学者撰写的城市设计理论和方法专著,对中国城市设计知识体系的建构、专业教育和其在中国的传播应用具有一定的开拓性,出版后产生了比较广泛的学术影响。

1991年,我应著名城市设计学者雪瓦尼(Hamid Shirvani)教授邀请,去美国开展合作科研,对城市设计的理解和认识、特别是对发达国家的城市设计实施案例有了更加深刻的认识。后来出国考察机会就更多,感到城市设计是一门实践性很强的专业工作,如果没有理论联系实际的案例研究和应用理论知识普及,城市设计很难取得实效。这时,我有了再写一本内容更实用的城市设计论著的想法,1999年《城市设计》出版。此后,《城市设计》于2004年出版了第二版,2011年又出版了第三版[6],并得到了彭一刚、关肇邺、莫伯治、马国馨、卢济威等院士和教授的高度评价。该书出版后不仅成为高校城市设计教学主要的专业教材,而且成为不少省市的城建干部市长班和区县长班的主要参考教材,后来该书还被遴选为全国注册建筑师继续教育培训的指定教材。期间,我还应吴良镛院士邀请,撰写了《中国大百科全书》第二版中的“城市设计”特大词条,并与规划系老师合作,主编出版了高校城市规划专业指导委员会规划推荐教材《城市设计》,相关成果获得2003年教育部自然科学一等奖。

▲ 2004上海世博会设计竞赛与美国斯特恩、施瓦茨团队合作

资料来源:王建国院士提供。

杨俊宴:您提出过城市设计发展的四代范型,总结了中国现代城市设计发展的阶段演变。可否结合您自身的经历与理解来谈谈,有哪些关键事件、实践项目或期刊书籍,是您认为对中国现代城市设计发展产生了重大影响的?

王建国:从1985年攻读博士学位开始,我对城市设计的认识进阶大致经过了三个阶段。第一阶段是“城镇建筑环境”(也称体型环境或形体环境),依托的学理主要是经典建筑学设计原理和现代主义时期的功能效率的规划学说,表达了从建筑学知识体系对城市设计在城市环境尺度方面的拓展,也即是“建筑是局部,环境是整体”(《马丘比丘宪章》[7]);第二阶段是随着全球气候变化、环境问题凸显和“可持续发展”共识的形成,低碳绿色逐渐成为时代发展的主流。我于1997年在《建筑学报》首次提出基于整体优先和生态优先的“绿色城市设计”概念[8],其后开展了相关实践并获得国家自然科学基金资助。第三阶段是从2000年开始,我对中国本土大量的与城市规划结合的大尺度城市设计研究和工程应用产生浓厚兴趣,并逐渐认识到城市形态是一个“一果多因”合力作用下的结果,其实是存在“建构机理”等科学问题的。而城市设计也不只是主观感性的三维立体、风貌形象或者场所营造的问题,而是需要重新认识其科学学理层面的内涵和研究内容,而当时日益兴盛的数字化浪潮为此提供了全新的技术工具。

2011年,我获国家自然科学基金项目资助对数字化城市设计进行系统研究。2017年,我在中国城市规划年会大会报告中,正式提出第四代“基于人机互动的数字化城市设计”范型的学术构想[9],这是一种以形态整体性理论重构为目标、人机互动为途径、数字技术方法变革为核心特征的城市设计新范型。在过去的20年,我和团队在数字化城市设计范型、理论方法体系建构和工程应用方面取得了长足的进步,并获得了一系列重要的科研和城市设计奖项。

▲ 2009年在美国麻省理工学院与教授交流成果

资料来源:王建国院士提供。

概括说,中国于1980年代初首次提出城市设计,其后一路发展壮大。根据谷歌学者(Google Scholar)网站的统计学信息,国际城市设计发展总体呈现出此起彼伏的态势。国外发展高潮主要在1970—1990年代,国内在1990年代后期开始呈现持续上升态势。以我亲历的过程为例,1991年,我基于博士论文完成的首部系统论述城市设计理论和方法的著作问世,1997年首次提出绿色城市设计的概念,2017年首次建构了第四代基于人机互动的数字化城市设计范型,从一个侧面体现了中国本土城市设计学科和专业发展前沿重点的流变。

▲ 2016年在哈佛大学设计研究生院讲演“城市设计在中国”

杨俊宴:您认为,放眼全球,中国当前的城市设计发展具有哪些独特的优势和机遇?您对未来城市设计发展有什么样的展望?

王建国:新千年以来,中国城市设计学科研究的深度和工程实践的广度开始超越其他国家先前的成果,特别是在数字化城市设计方面,已经处于世界城市设计学科发展前沿。今天数字化城市设计的理念、方法和技术已经在大尺度、特别是总体城市设计中得到广泛而深入的创新应用,并拥有了先前从未有过的数据库成果和发明专利成果,同时,城市设计还正在与智慧城市、城市信息系统(CIM)发生深度的融合,预计今年年底面世的《城市设计》(第四版)将会扩充这方面的内容。

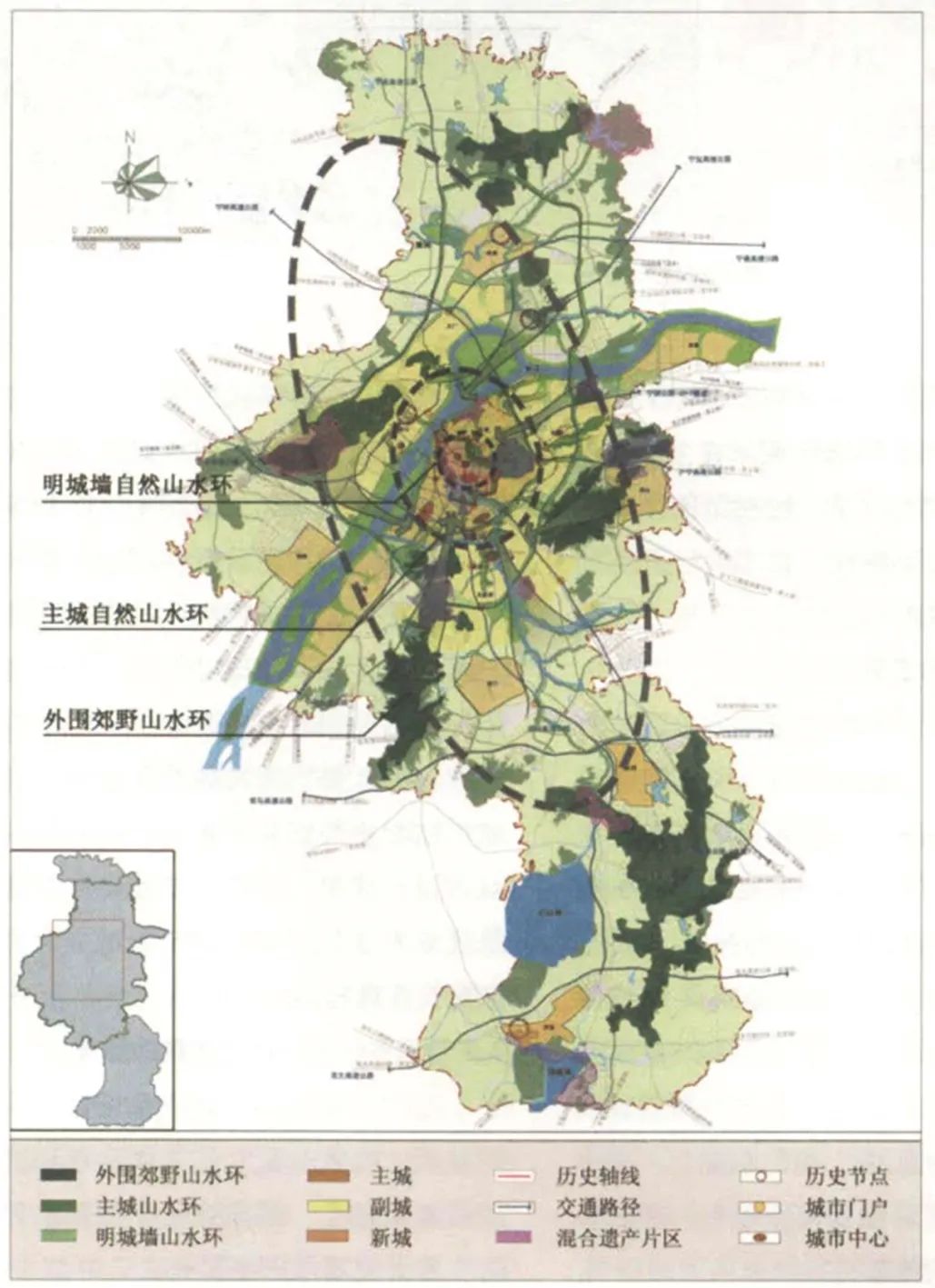

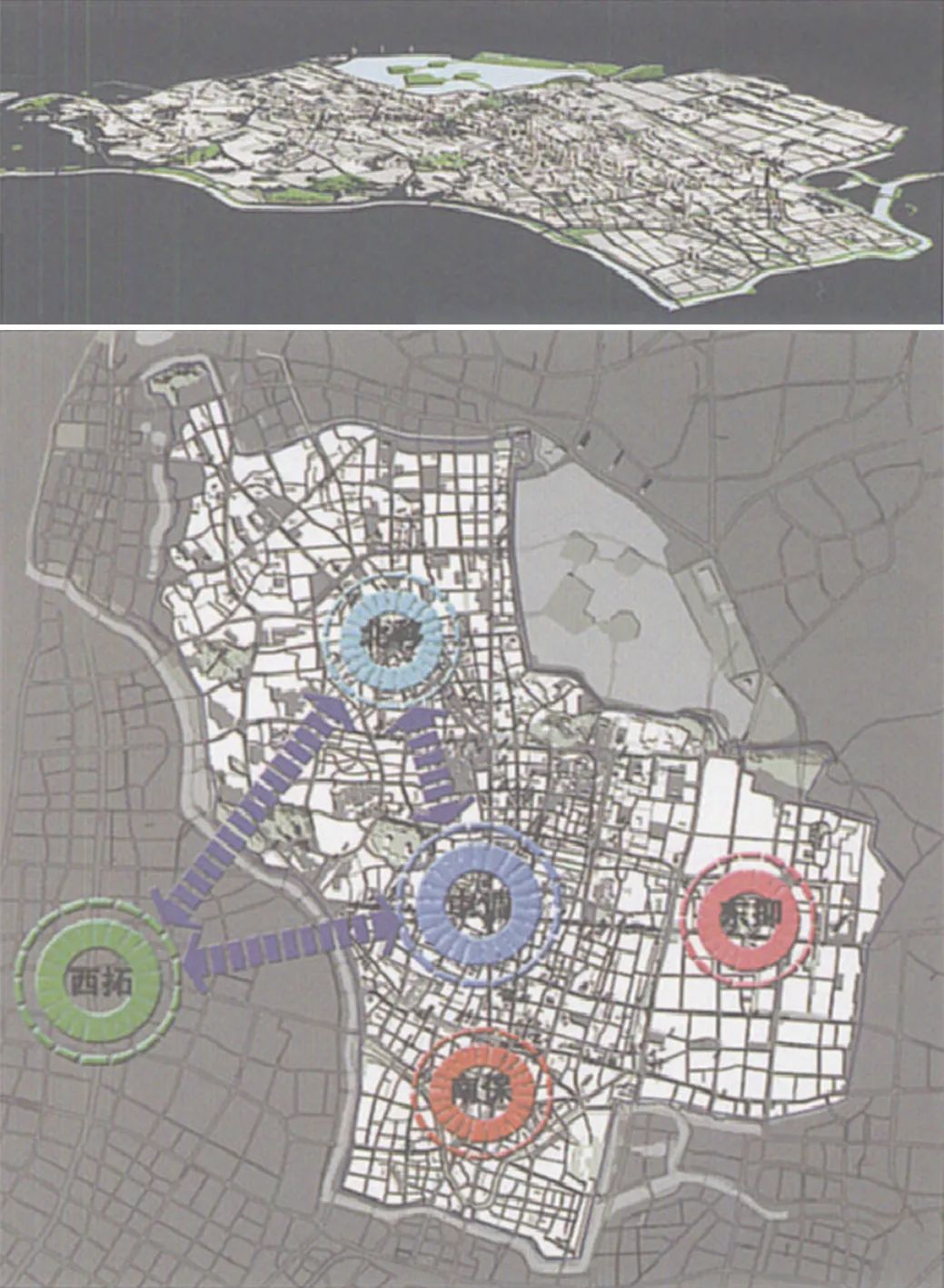

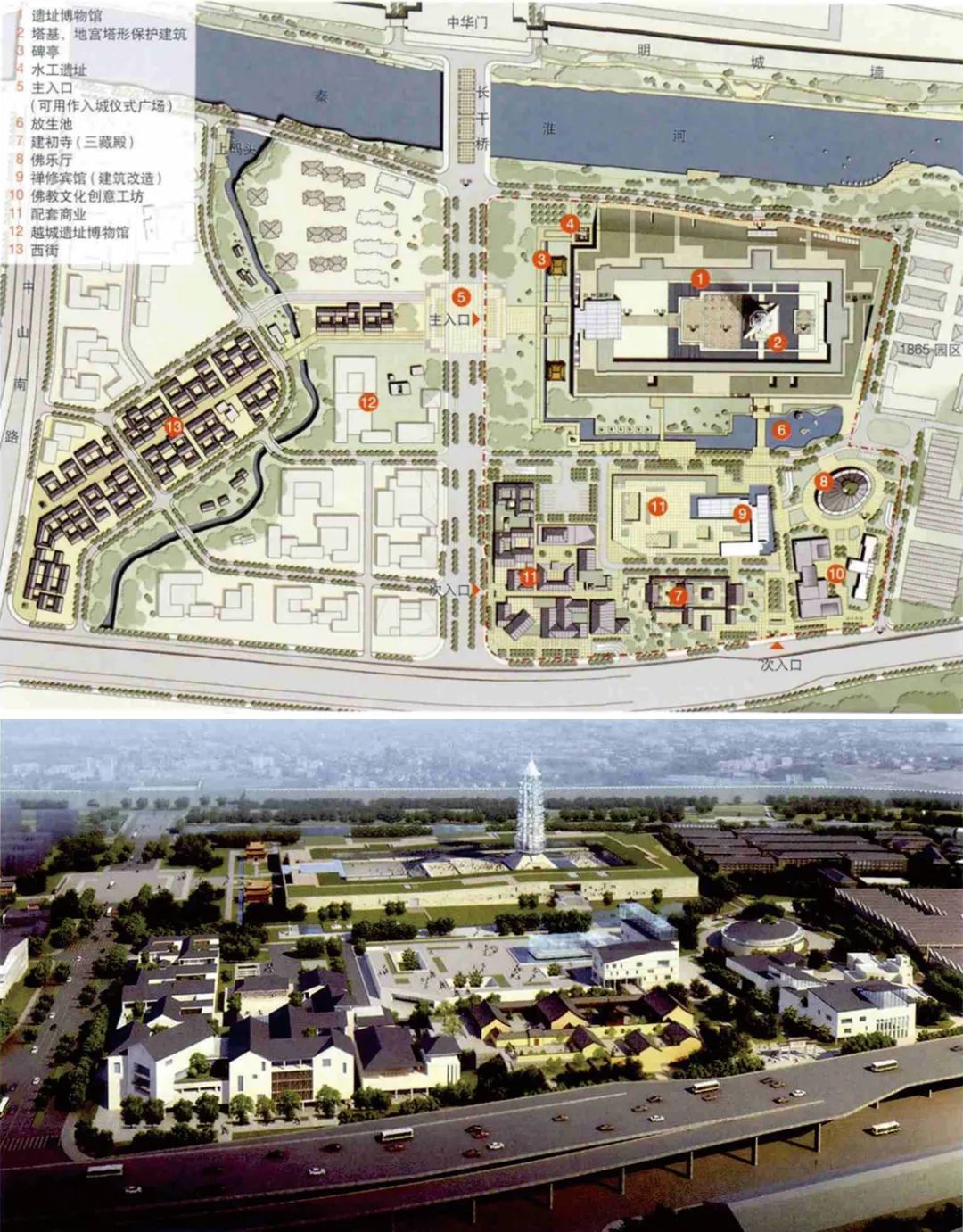

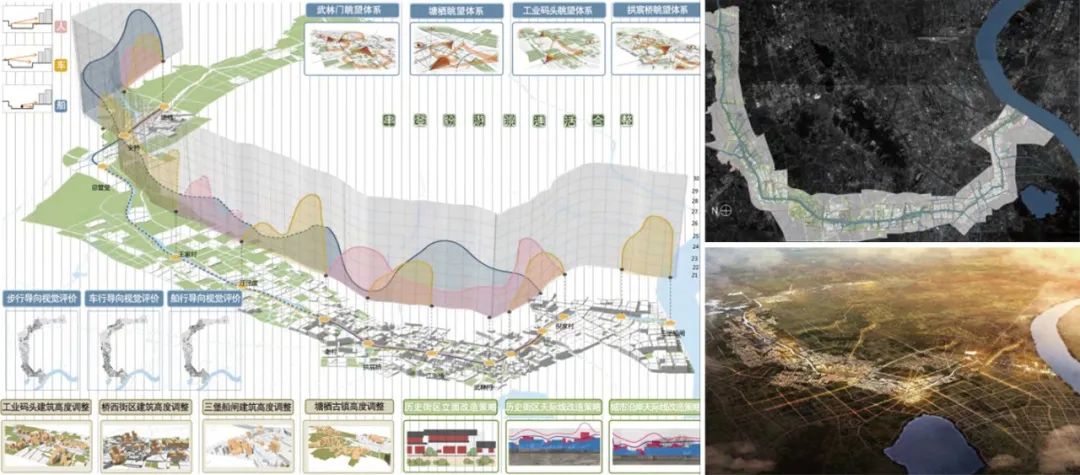

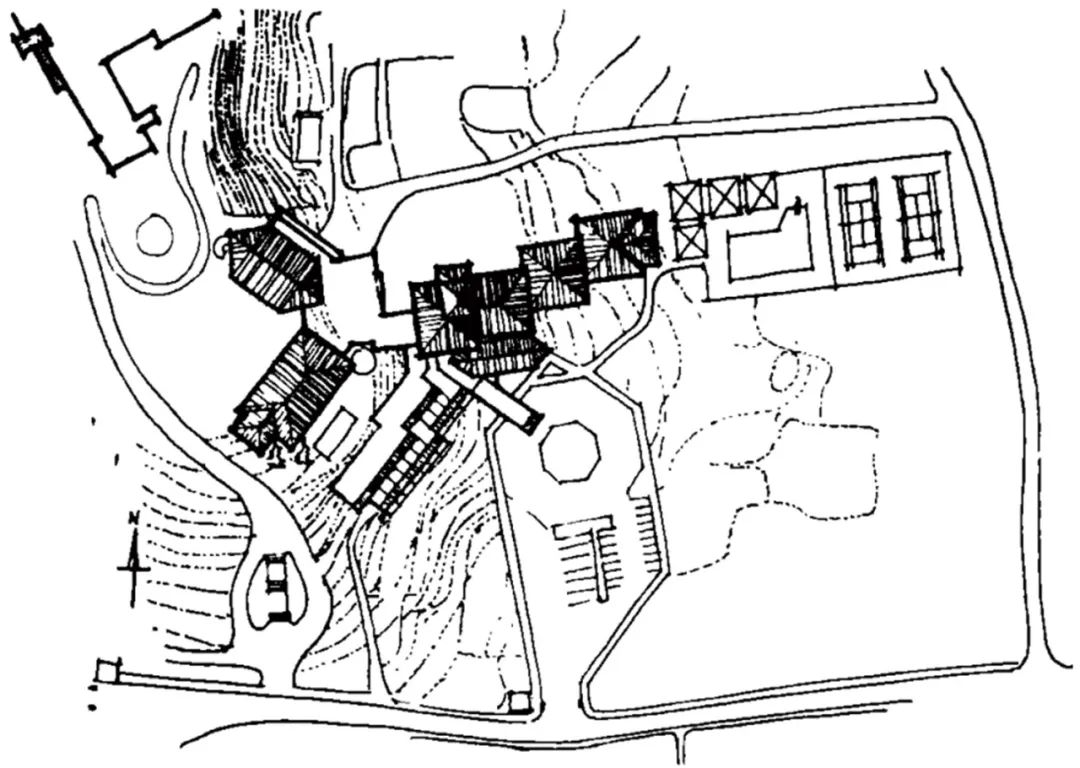

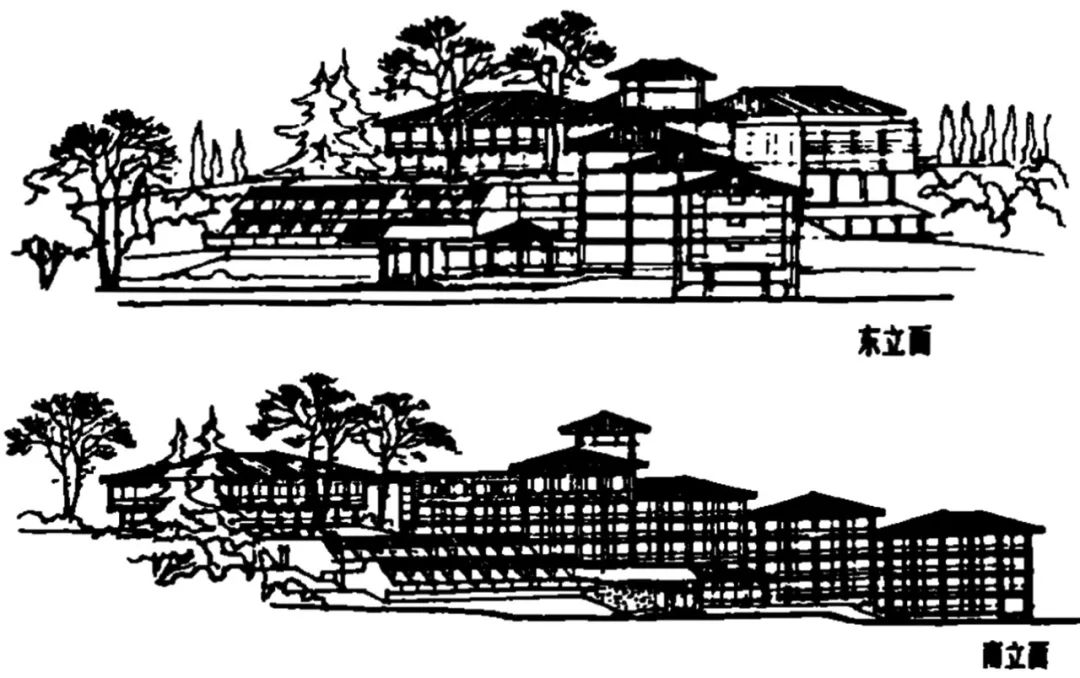

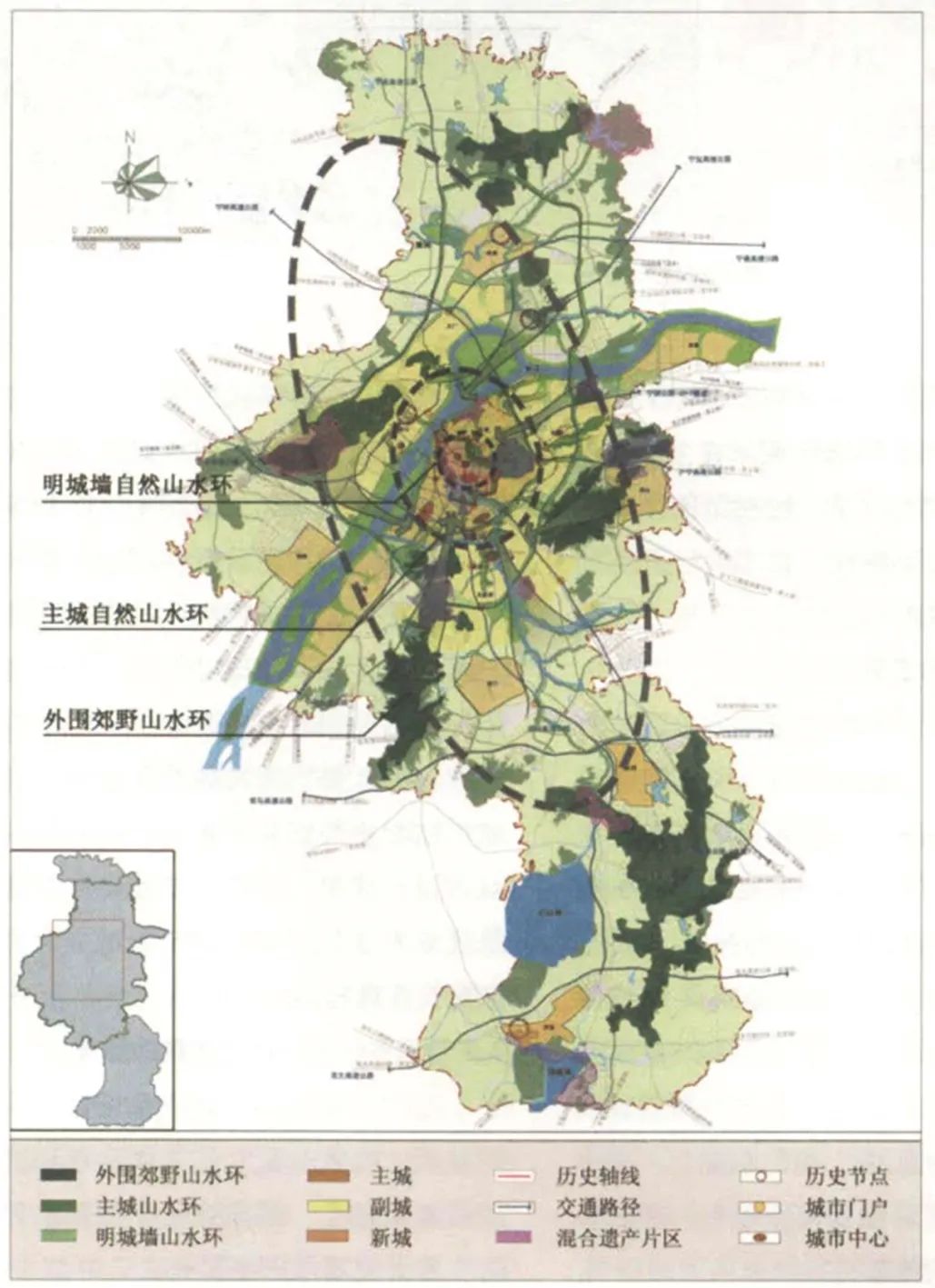

在城市设计学术认识持续进阶、城市设计论著和教材出版的同时,我和团队合作,先后主持开展了数十项重要的城市设计项目实践,包括河北雄安新区起步区城市设计国际竞赛(优胜)、北京城市副中心总体城市设计(六号地区优胜)、北京老城总体城市设计(指名委托)、南京总体城市设计(指名委托)[10]、广州总体城市设计(指名委托)、郑州市中心城区总体城市设计(指名委托)[11]、南京老城高度形态研究(指名委托)[12]、南京金陵大报恩寺遗址公园概念性规划设计(竞赛优胜)[13]、杭州西湖东岸景观提升规划(竞赛优胜)[14-15]、京杭运河杭州段景观提升规划设计(竞赛优胜)[16]、沈阳总体城市设计(指名委托)、蚌埠总体城市设计(指名委托)、南京紫东核心区城市设计(竞赛优胜)、宜兴丁蜀古南街历史文化街区城市设计、南京钟岚里历史街区城市设计、徐州大郭庄机场片区城市设计、芜湖总体城市设计(指名委托)、呼伦贝尔总体城市设计等,其中不少成果获得全国和省部级优秀规划设计奖项。

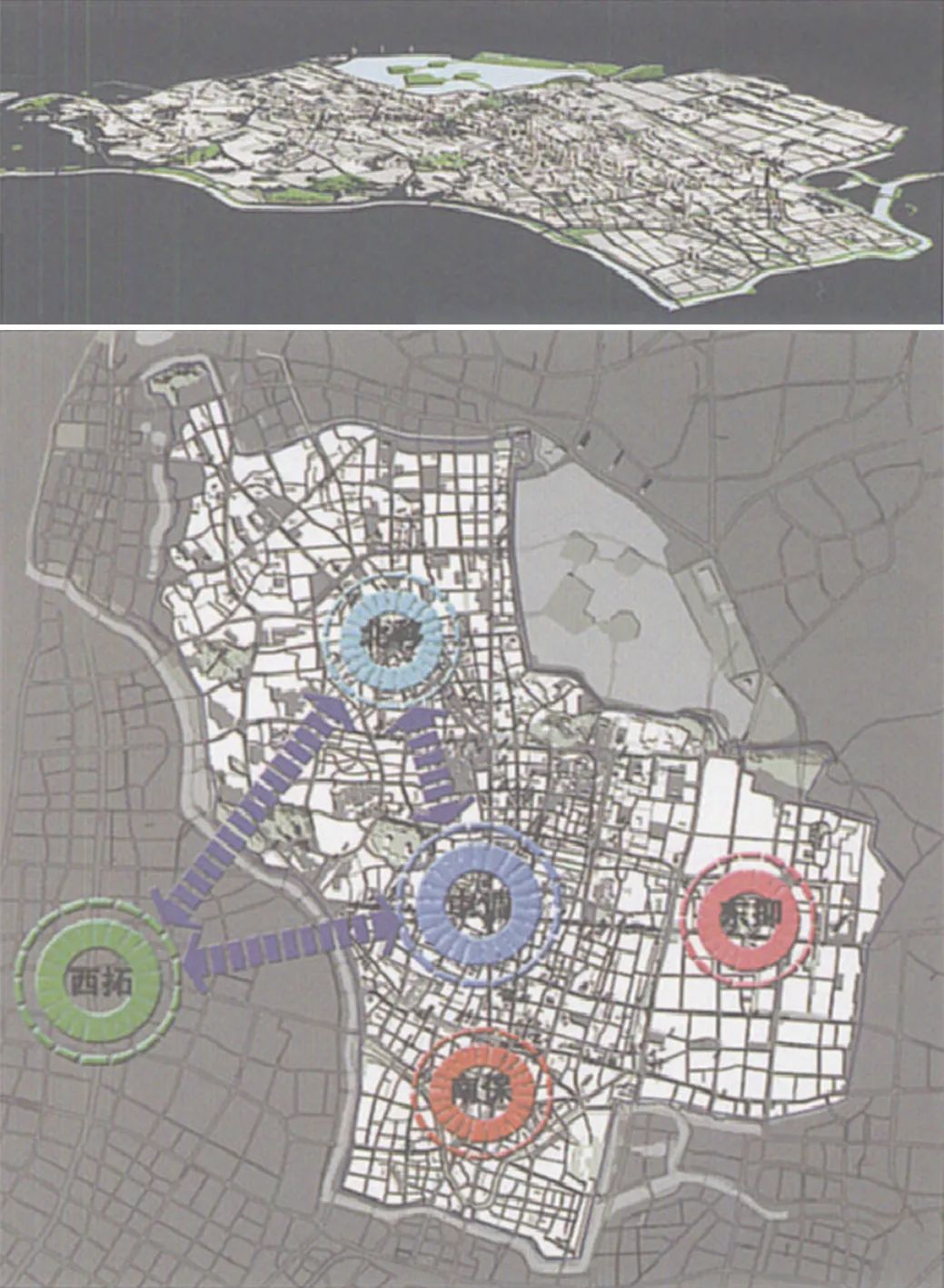

▲ 南京总体城市设计之空间结构

▲ 郑州市中心城区总体城市设计之空间模式整合与城市空间形态整体布局

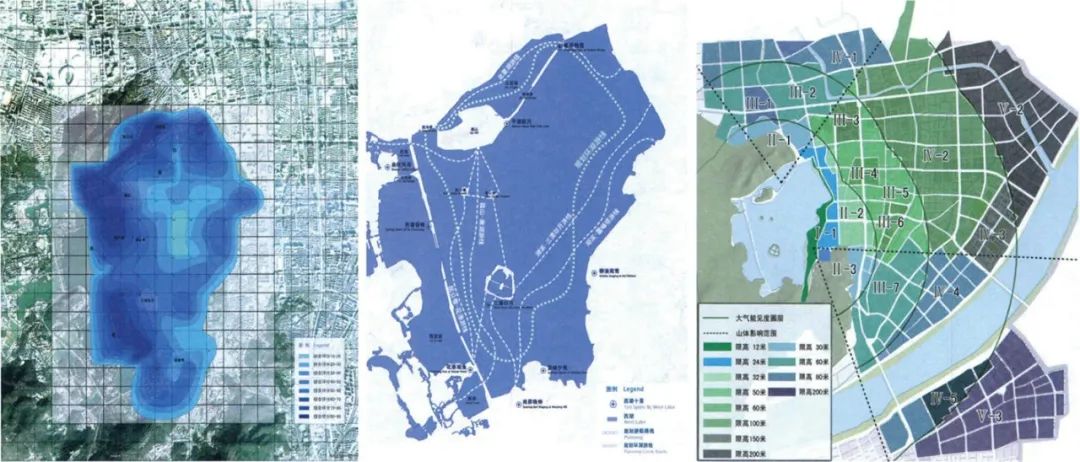

▲ 南京老城高度形态研究之三维空间现状模型与高层建筑调整策略

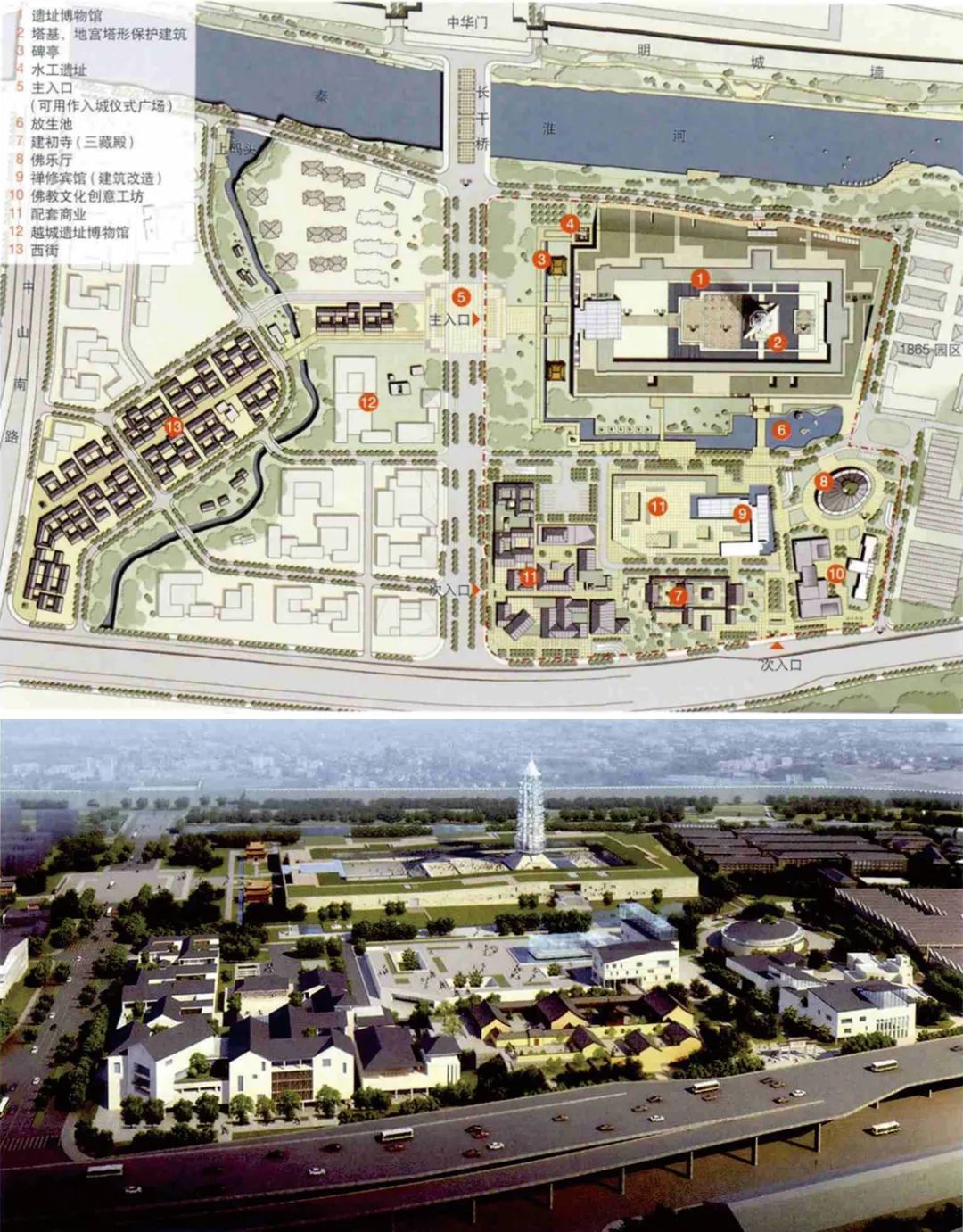

▲ 南京金陵大报恩寺遗址公园概念性规划设计之总平面图与鸟瞰效果

资料来源:参考文献[13]。

近年,我担任住房和城乡建设部城市设计专家委员会主任,参与了全国城市设计工作的推进工作,主持参与住房和城乡建设部57个城市设计试点中的北京、南京、杭州、广州、镇江、蚌埠、徐州、呼伦贝尔等城市的技术工作。同时,应吴良镛先生再次邀请,我又承担了第三版《中国大百科全书》的城市设计专题的组织撰写工作,这次较先前的第二版城市设计词条内容有了很大的扩充,印证了中国城市设计在新时期的发展壮大。

从工程实践和环境运维的角度看,要做出一个好的城市设计,我认为需要关注四种基本品质:宜居性品质(生活、社区、环境、公平等)、效率性品质(功能、交通、基础设施等)、体验性品质(观赏、活动、空间秩序、人工建设与自然的关系等)和内涵型品质(历史、文化、绿色)。

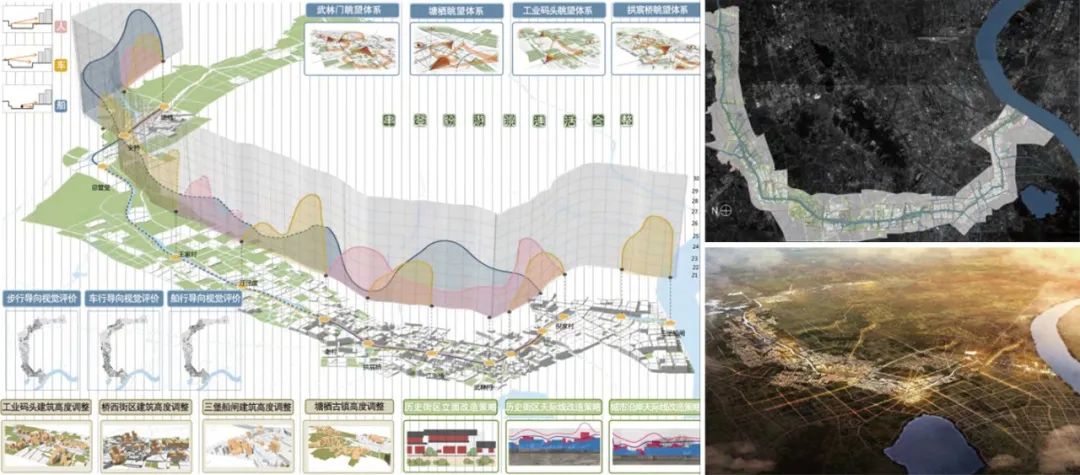

▲ 杭州西湖东岸景观提升规划之西湖视点评价、湖面游线规划与地块高度控制分区

▲ 京杭大运河杭州段总体城市设计之动态观览体系与总平面、鸟瞰

资料来源:参考文献[16]。

杨俊宴:最后,您有没有与当代城市设计从业者分享的感悟?

王建国:1997年,我成立了自己的工作室,也即今天东南大学城市设计研究中心的前身。我们树立了“高而上”和“少而精”的项目研究和设计工作观念并指导实践。依托南京和东南大学的深厚历史文化根基和专业学科优势,工作室致力于开展较宽研究跨度的城市设计和建筑设计,注重跨学科和专业合作的多重尺度城市形态研究,并在大尺度城市设计、数字化城市设计方法、城镇建筑遗产保护、基于多重环境尺度的建筑设计创作方面持续取得创新成果。工作室的基本理念也是我想与同仁们分享的一点感受:坚持“有所为,有所不为”,与时俱进,在一个充满不确定性的时代,永葆探索未知的热情、专业精进的追求和贴近生活的情怀。

往事如烟,逝者如斯。我与城市设计的不解之缘以及取得的成果,首先来自于老南工建筑系学习殿堂的深厚底蕴,特别是研究生期间导师的高瞻远瞩和专业领航,其次是团队合作,同时也直接得益于国家改革开放以来现代化建设的良好外部环境,为此,我是幸运的。然“山外青山楼外楼”,学无止境,必为终身之训。

(非常感谢王建国院士接受我们的采访!)

杨俊宴、张方圆、秦诗文采访并整理

参考文献(References)

[1] 刘光华. 建筑·环境·人[J]. 世界建筑,1983(1):8-17.

[2] 钟训正. 景区坡地的旅游建筑——兼谈无锡太湖饭店新楼设计[J]. 建筑学报,1987(7):33-39.

[3] 齐康. 城市的形态(研究提纲初稿)[J]. 城市规划,1982(6):16-25.

[4] 王建国. 常熟新城区中心设计初探[J]. 东南大学学报,1990(5):35-41.

[5] 王建国. 现代城市设计理论和方法[M]. 南京:东南大学出版社,2001.

[6] 王建国. 城市设计[M]. 3版. 南京:东南大学出版社,2011.

[7] 陈占祥. 马丘比丘宪章[J]. 城市规划研究,1979(00):1-14.

[8] 王建国. 生态原则与绿色城市设计[J]. 建筑学报,1997(7):8-12,66-67.

[9] 王建国. 基于人机互动的数字化城市设计——城市设计第四代范型刍议[J]. 国际城市规划,2018,33(1):1-6.

[10] 高源,王建国,阳建强. 内容·方法·成果——南京总体城市设计专题研究纲要[J]. 现代城市研究,2011,26(10):28-34,53.

[11] 王建国,杨俊宴. 平原型城市总体城市设计的理论与方法研究探索——郑州案例[J]. 城市规划,2017,41(5):9-19.

[12] 王建国,高源,胡明星. 基于高层建筑管控的南京老城空间形态优化[J]. 城市规划,2005(1):45-51,97-98.

[13] 王建国. 金陵大报恩寺遗址公园规划设计刍议[J]. 建筑学报,2017(1):8-10.

[14] 王建国,杨俊宴,陈宇,等. 西湖城市“景—观”互动的规划理论与技术探索[J]. 城市规划,2013(10):14-19,70.

[15] 赵烨,王建国. 滨水区城市景观的评价与控制——以杭州西湖东岸城市景观规划为例[J]. 城市规划学刊,2014(4):80-87.

[16] 王建国,杨俊宴. 历史廊道地区总体城市设计的基本原理与方法探索——京杭大运河杭州段案例[J]. 城市规划,2017,41(8):65-74.

规划问道

规划问道