【文章编号】1002-1329(2021)09-0015-08

【中图分类号】TU98

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20211709a

【作者简介】

何明俊 (1964-),男,博士,杭州市政协城市建设与人口资源环境委员会主任,中国城市规划学会会员,英国皇家规划学会会员。

精彩导读

中共中央国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,正式确定国土空间用途管制的制度框架,并提出采用“详细规划+规划许可”等方式,“健全用途管制制度”。目前正在“推进土地要素市场化配置”的改革,也需要一种“更好发挥政府的作用”的用途管制制度。健全用途管制制度可以有多个维度,然而制度成本却是最重要的一个维度。在社会主义市场经济条件下,制度成本是影响国家治理体系运行质量与效率的重要因素,也是体现政府善治的重要标志之一。党的十八大以后,中共中央国务院在多个文件中都强调“降低制度性交易成本”。“制度性交易成本是指政府公共制度运行过程中给企业带来的交易成本”[1]。用途管制的制度成本成为“更好发挥政府的作用”需考虑的重要因素。本文借用新制度经济学的分析方法,从制度成本的角度分析用途管制制度成本的构成,探讨制度变迁与制度成本的演变关系,指出不同规划模式中的制度成本的变化关系,并提出在规划许可中降低制度性交易成本的路径,以期为完善用途管制制度提供制度成本的参考建议。

1.1 用途管制中的市场与政府

市场与政府是配置资源的两种基本制度。在一定条件下,市场机制是配置资源最有效的机制。然而,经济学已经证明了前述的“一定条件”很难成立。由于垄断、公共产品、外部性、信息的不对称等问题,导致了市场失效。在土地使用中,市场失效必然产生社会成本。在科斯理论中,社会成本问题就是负外部性问题[2]。外在影响包括环境影响、日照影响、交通影响等方面。由于社会成本和社会收益很难在价格机制中表现,因此导致非市场参加者承担了产品成本的情形。此外,土地使用中的市场失效所产生的社会成本还包括公共产品提供的成本、城市蔓延的成本等方面。“直观的数据表明,相比于紧凑式发展,城市蔓延在经济、环境、健康和社会等方面的成本高昂,成为建设宜居的、可持续发展城市的巨大阻碍”[3]。市场机制不仅不能提供公共产品,而且市场失效产生了巨大的社会成本。

市场配置资源的有效性是建立在一定条件下的,一旦失去了市场运行的条件,市场失效的现象就会显现。市场失效是政府介入的重要依据,而政府则是通过用途管制介入土地使用中。然而,用途管制依然产生成本。“城市规划实施中的冲突、摩擦,解决问题遇到的障碍、拖延、方案修改、默认违反规划状态的存在等等”[4],带来的是制度性交易成本与社会成本。20世纪80年代英国保守党上台,为了刺激经济的发展,曾试图取消城市规划对土地使用的干预。当时英国副首相赫塞尔廷曾经的名言是“由于延误了给发展项目颁发批准书,成千上万的工作岗位长期被锁在规划部门的文件柜里”[5]。这说明用途管制既是一种关乎社会经济发展的制度,也是一种涉及巨大社会成本的制度。

1.2 从交易费用到制度性交易成本

在土地的自由使用中,产权的交易通过市场主体进行。科斯在“社会成本问题”[6]中所列举的经典案例,无论是牛群与农场的权利纠纷,还是铁路与林场的权利纠纷,都是基于平等主体之间的权利关系。在这种状态下,科斯认为“当交易成本为零,无论产权在法律上如何安排,私人谈判都会导致资源最优配置”[7]。然而,在现实中交易费用是巨大的,阻碍了私人的平等谈判,这就需要引入新的制度——用途管制的制度。用途管制制度的引入标志着土地自由使用的终结,权利交易不再是通过平等主体之间达成契约,而是转化为制度对权利的界定。根据已有研究[8],在用途管制过程中,行政主体A依据发展目标对行政相对方B赋权。这会影响到周边个体C甚至是群体Ci,群体Ci也会反作用于行政主体,其行政关系为A↔B↔Ci,不是平等主体之间的协商关系。因此,在用途管制背景下,交易费用问题转化为制度性交易成本问题。

虽然新制度经济学将制度作为变量,但制度成本不是研究的重点,并认为单一制度难以比较,只能宏观计量,甚至在学术分析上,将制度作为一个“黑箱”。阿罗、张五常等经济学家[9]认为,交易费用就是制度成本,包括信息成本、谈判成本、界定和控制产权成本、监督成本和制度结构变化成本。现实中的制度相互关联,形成一个巨复杂的体系。为了更好分析制度成本,笔者认为应当将用途管制制度加以分解,进行分析。由于用途管制涉及政府、市场和社会的合作与博弈,笔者基于政府、社会与市场关系的互动,提出了制度成本的架构。用途管制制度的引入不仅需要政府的供给成本,对社会、市场也会带来成本。为此,本文将用途管制制度成本界定为三类:(1)制度供给成本。政府是制度的供给方,供给制度需要花费资源与时间成本。(2)制度性交易成本。市场是制度需求方,制度的使用需要成本。对企业而言使用制度所需的成本就是制度性交易成本。(3)社会成本。社会是制度的利益相关方,任何制度的实施都会产生由集体承担的社会成本。

1.3 用途管制的制度成本最优解

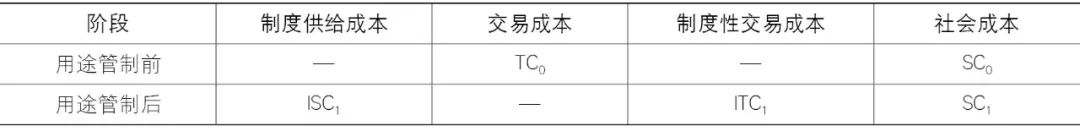

用途管制的介入改变了土地使用者之间的平等关系,取而代之的是政府、市场与公众的三方关系。与土地自由使用相比,用途管制以后制度成本的构成发生了变化(表1)。市场失效所产生的是社会成本,也就是说,如果制度供给不足,由于市场失效的存在,社会成本则处于较大的数值。随着制度的供给,社会成本减少,然而会增加企业使用制度的成本。“权利限制秩序下的制度性交易成本远远高于权力开放秩序下的制度性交易成本”[10],但是,如果制度供给过度或过多,造成政府越位,则会增加企业的制度性交易成本。西方国家用途管制的实践表明,有许多应对市场机制失效的制度,而用途管制则是一种最有效且相对成本较低的管制制度。用途管制通过政府介入,采用事前积极干预的综合方式,有效地解决了城市化进程中由于“市场失效”导致的社会成本问题。

▲ 表1 土地自由使用与用途管制制度成本比较

Tab.1 Comparison on the costs of free land use and regulated land use

注:TC(transction cost)为交易成本,SC(social cost)为社会成本,ISC(institution supply cost)为制度供给成本,ITC(institutional transaction cost)为制度性交易成本。下标0、1分别表示管制前与管制后两个不同阶段。

用途管制的制度设计关键是降低制度性交易成本与社会成本。对于制度性交易成本,制度供给应适度,且应尽可能降低。对于社会成本,理论上用途管制制度设计的成本最优解应基于帕累托最优标准。但是,现实中完全消除社会成本是不可能的,只能通过法律将其限制在一定范围,也就是按照在完全补偿之后,社会福利仍然大大增加的卡尔多-希克斯效率标准。为此,用途管制的制度成本最优解是总成本小于原制度产生的总成本,且具体的3个约束条件如下:(1)制度供给成本最小化。用途管制的引入必然产生供给成本,但是其制度设计不是以降低制度的供给成本为目的。(2)制度性交易成本最小化。在保障社会成本最小化的前提下,实现制度性交易成本最小化。(3)社会成本最小化。“制度变迁的根本目的是增加社会收益,提高社会经济活力和社会成员生活水平”[11]。

2.1 用途管制的制度变迁

土地使用中的妨害不是“一对一”的利益关系,而是“一对多”的利益争议,其相互关系如图1。如果法院判决被告B1对C1进行了赔偿,同理也应该对Ci进行赔偿。这就涉及Ci的数量。如果Ci的数量足够大,B1难以承受赔偿带来的负担,会导致巨大的社会成本损失。1909年美国洛杉矶市为了对土地使用实施公共管制,将城市分为几个商业区和住宅区。这是区划条例的雏形。在居住区中有一个历史较长的砖厂,由于噪声、灰尘和交通影响了居住区的生活环境,政府要求砖厂停运。这一管制方式引起了广泛争议。原告宣称自己的砖厂建立时,周边尚未有任何住宅或住宅区。1915年美国联邦最高法院受理了哈达切克诉塞巴斯蒂安(Hadacheck v. Sebastian)的上诉案[12],并在判决中支持土地管制规则,溯及既往地终止在居住区周边的有害使用。很显然,这是一种涉及巨大社会成本的处理方式。

3.1 规划模式与成本

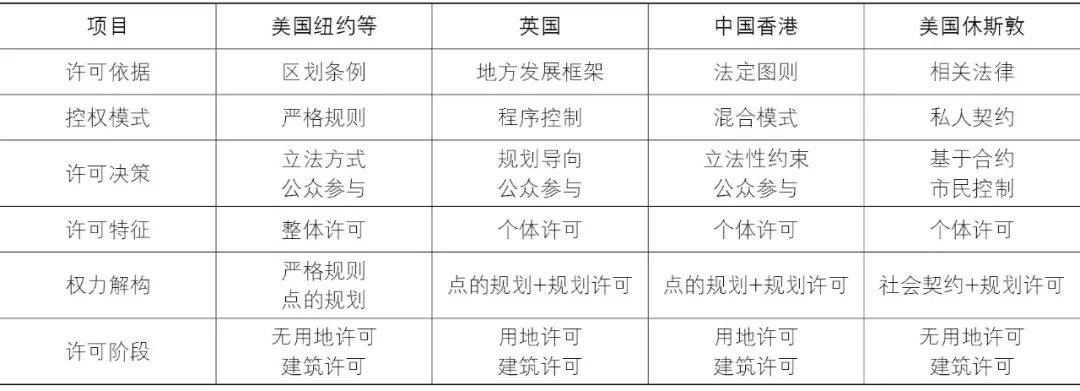

从制度经济学的角度,用途管制对土地使用权利的规范过程,就是土地产权的界定过程。规划的制定是土地使用产权的首次界定,这是基于城市发展目标的未来模式。在这里作为依据的规划与规划许可的关系定义为规划模式。根据笔者的研究[13],最基本的规划模式可分为严格规则、自由裁量、法定图则、合约方式等4种模式。这4种模式特征鲜明,分别与各自赖以产生的制度生态高度契合。“制度生态环境是指影响制度生长、发展、变迁的一切社会因素的总和”[14]。规划模式的选择与制度生态密切相关。任何规划模式的选择都存在机会成本,选择了一种规划模式意味着放弃另一种规划模式。同一种制度在不同的制度生态的制度成本也是不同的。由于各国的制度生态不同,形成了不同的规划模式(表2)。规划模式的选择实质上是处理制度成本的分配问题,是将成本投入规划制定的初次分配,也是将成本留到规划许可的再次分配。

▲ 表2 不同类型的规划许可模式比较

Tab.2 Comparison among different types of planning permission models

资料来源:参考文献[13]。

然而,规划制定土地使用图则是一种基于未来的行为,并没用完全界定产权。相应的未界定部分留在公共领域,为利益相关方博弈预留了空间。在规划许可阶段对土地使用产权再次进行界定。规划许可阶段的再次界定是基于规划制度阶段的初次界定。在不同的用途管制体系中,有不同的制度成本的分配(表3)。不同的规划模式所产生的规划实施、发展延误等制度成本是不同的。但是,各阶段的成本是相互联系的,相互影响。“制度形成成本、制度执行成本、制度监督成本和制度变迁成本共同构成了一个完整制度周期中的制度成本”[11]。广义上讲,用途管制的成本可以分为规划供给成本、规划修改成本、规划许可成本、违法管制成本和其他社会成本。从供给成本的角度看,立法的成本是最高的,而自由裁量则是最低的。但是,从制度实施的规划许可的角度看,立法模式的实施成本最低,而自由裁量的成本最高。

▲ 表3 几种规划模式不同阶段的成本比较

Tab.3 Comparison on the costs of different planning models in different stages

3.2 确定性与成本

事前解决外在影响促成了现代用途管制产生。以规划为依据的管制方式是一种社会成本较低的空间问题解决方式。规划的制定过程采用的是目标模式,事前设定土地的用途、开发强度等。从交易费用角度,国土空间规划的任务是界定土地使用产权,从而降低交易成本。公平的发展方式是相同的土地要有相同的开发强度、相同的相邻关系。而事实上,各地块都在博弈的环境中谋求利益的最大化。个体理性的存在、对未来的预期不同、协商一致的困难、执行合同的成本等等,导致“产权”配置的成本巨大,也就是现实中交易费用巨大。从制度经济学的角度,国土空间规划承担了“社会契约”的职能,从制度上提供了一个公平的制度框架,并通过事实上或名义上的“规划许可”,顺利达成交易。

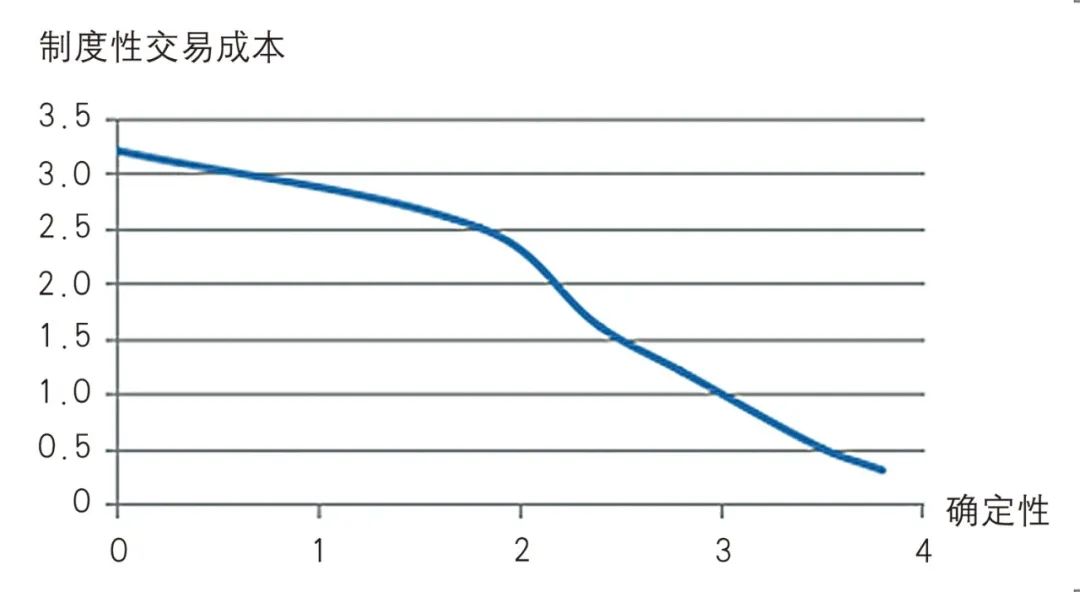

本质上,规划制定的过程是土地使用产权的初次界定的过程。规划充当了政府、市场和社会共同签订的关于土地使用的社会契约。“如果是在一个确定的环境里,交易费用也就不存在了”[9]。规划确定性的高低决定了产权度量的清晰程度。清晰的信息将减少产权交换过程中的交易费用,而不确定性增加了交易的复杂性,影响了交易的效率,也就是规划的确定性越高,制度性交易成本越低(图2)。若是完全“契约”,则对产权界定越明确,就越有利于改变交易各方信息不对称的程度,促进交易的达成,交易费用就越小。非完全“契约”或者是模糊的制度会增加产权界定包括信息在内的各种成本。在一定程度上,邻避效应的存在有多种原因,但是,信息的不清晰则是重要原因之一。邻避效应的社会反映表明了在产权界定中的困难以及高昂的社会成本的存在。

▲ 图2 确定性与制度性交易成本的关系

Fig.2 Relationship between certainty and institutional transaction costs

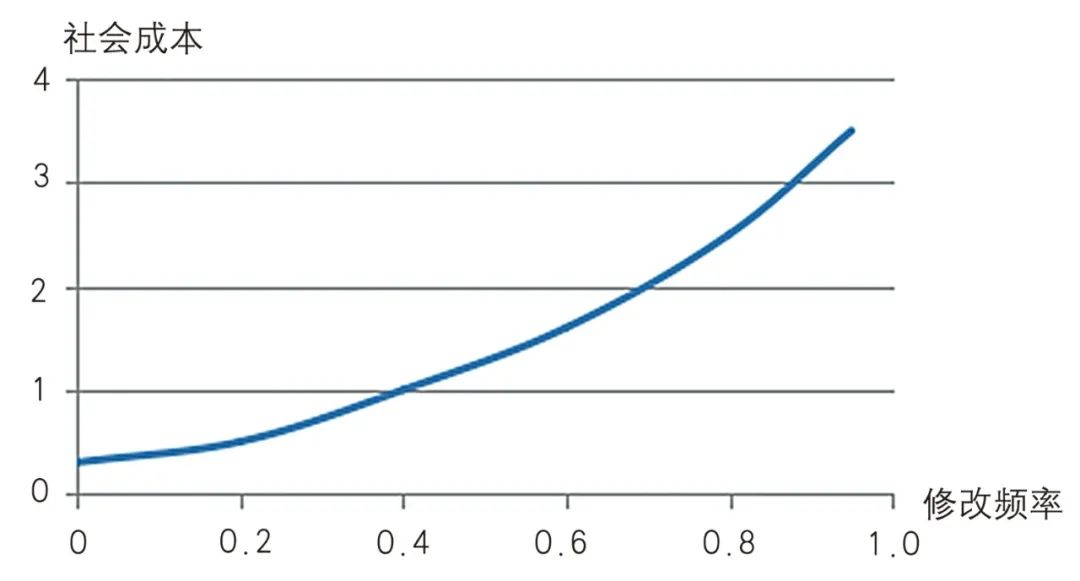

3.3 修改频率与成本

规划的确定性可以降低制度性交易成本。但是,市场经济具有不确定性,“完全清晰的产权是不存在的,产权的界定是一个随着土地价值不断显现的过程”[15]。如果规划不能回应这种不确定性,带来的是社会成本的增多。市场经济的不确定性与规划的确定性发生了矛盾。如果不修改规划,土地的发展将不会成为现实。而要修改规划,不仅要增加制度供给的成本,还要延误土地发展的时机,增加发展成本。香港曾经做过研究,规划“申请推迟一个月会令发展成本增加1%”[16]。如果每次修改的程序都十分严格,这样的制度带来信息成本、行政成本、时间成本的增加,从而引发了社会成本的增加(图3)。如果改变制度,减低修改比率或者在修改过程中采用简易程序,将有助于降低因修改而产生的社会成本。对市场机制回应性较差的规模模式,社会成本肯定是不小的。这也是美国区划制度“更灵活”[12]的重要原因。

▲ 图3 规划修改频率与社会成本的关系

Fig.3 Relationship between planning modification frequency and social costs

4.1 产权再次界定的程序成本

国土空间规划体系是一种分配空间资源、界定土地使用产权的制度。在规划制定阶段并没有完全界定土地使用的产权,并留到了公共领域。这就需要在规划许可中进一步通过日照影响、环境影响、交通影响等评价制度对土地使用的空间权再次界定。与规划制度的目标模式不同,在规划许可阶段的产权界定是基于相邻关系的现实模式。从功能上看,规划许可包括三方面的内容:(1)为建设主体赋权。依据详细规划,通过规划许可为建设主体明确用地性质和开发强度。(2)处理相邻关系。依据法律规范、管理规定,通过环境影响评价、日照影响评价、交通影响评价,明确建筑物准确的退让、高度等空间位置。(3)进行公共协商。通过公众参与,征求建设用地与周边不动产利益相关方的意见。对于利益受损的情形,通过听证会等形式,听取利害相关人的意见。

规划许可的赋权为实体内容,而处理相邻关系与进行公共协商则为程序性内容。程序是规划许可正当性、人民性的体现,法律规定的程序不能省略。程序的设置必然会带来程序成本。程序成本较大必然会影响到企业的发展成本。由于日照影响、环境影响、交通影响等评价工作是由不同的咨询单位承担,往往在方案审查中要求建设主体对设计方案进行修改。这不仅增加了设计方案修改的成本,还增加了时间成本。如果将这几类影响评价分为两个阶段,则可减少时间成本:(1)事前设计引导。事前干预是成本最小的方式,但是事前没有真实的设计方案,难以精准界定。可以通过事前的日照影响、环境影响、交通影响分析为建设主体提供设计指引。(2)方案审查中界定。在方案审查中通过日照影响、环境影响、交通影响评价对土地使用“产权”进行正式界定。

4.2 制度供给的时间成本

在规划许可过程中,制度的供给影响了制度性交易成本。制度供给不足或者制度供给过度,都会造成较大的制度成本。制度供给过多会引起时间成本、机会成本和搜索成本等管制性成本;而制度供给不足,由于政府管理缺位,产生“维权”等社会成本[10]。制度供给的效率也会对制度性交易成本产生影响。从制度的供给角度分析:(1)制度的法律位阶。不同类型的制度供给成本各不相同。作为一种单一的制度,立法的成本大于行政立法的成本,行政立法的成本大于规范性文件的成本。(2)制度的复杂程度。由于空间型规划所规制的对象是相互联系与相互影响的,空间型规划是一种供给成本较大的制度。空间型规划制定的成本大于规则制定的成本。(3)制度的修改方式。制度的修改方式影响了制度的供给成本与时间成本。制度的修改方式一般分为一般程序与简易程序。一般程序的制度供给成本与时间成本均大于简易程序的相应成本。

制度供给成本分为资源占用成本与时间成本。一般而言,制度占用资源的成本会影响时间成本。如果一项制度占用资源的成本较大,则会加大制度性交易成本。从某种程度看,减少时间成本就是降低制度性交易成本。在规划许可过程中,规划的供给成本影响到制度性交易成本,主要包括如下几个方面:(1)一般程序。对于控制性详细规划正在修编时,编制范围涉及的几个建设项目,采用的策略是暂停规划许可,等到控制性详细规划批复时,再出让土地,或者提供选址意见书。这就出现了暂停规划许可产生的机会成本。(2)简易程序。在规划许可过程中,必然会涉及控制性详细规划的调整。由于不同的建设项目涉及的控规调整的内容不同,因而并不需要都采用一般程序。如果都采用一般程序,对于简单局部调整的建设项目则是大大增加了程序成本。为此,应当引入简易程序。(3)规则作用。在城市发展边界外,由于建设项目较少,规划供给的成本与效益往往不成比例,或者是效益较低。对于特殊管制区,或者是广告招牌等方面的规划许可,规则往往是一种低成本的管制方式。

4.3 诚信体系的制度成本

在规划许可过程中,存在一系列核实的程序。不仅要对日照影响分析、交通影响分析进行审核,还要对设计方案建筑面积核实、灰线检验、±00检测、规划核实、土地复核等等。这些程序的引入,有利于降低一旦产生与规划许可不一致时的纠正成本。如果等到规划核实或者土地复合时,发现与规划不一致,纠正与整改的成本将是十分大的。如果对每一程序都严格执行,可以保障在规划核实或者土地复核时的建设项目的实施结果与规划许可一致,避免了不必要的成本。但是,这些程序的设置确实增加了程序成本。例如,为了准确计算建筑面积,时间成本往往是2~3个月。如要精简程序,降低制度成本,只能借助于诚信制度。新制度经济学认为“信任能够减少在达成、实施以及监督合约方面或者在更多的非正式讨价还价中的交易成本”[9]。

在建设项目的规划许可过程中,杭州规划管理部门曾对是否需要对建设主体提交的设计方案进行实质性审查产生过争论。支持者认为,规划许可应当对设计方案中建筑面积等规划指标进行复核,对于日照影响分析、交通影响分析等进行审核,并与规划条件进行比对,从而得出如何进行规划许可的结论。反对者认为,逻辑上,对设计方案中的规划指标进行核实再核发规划许可证是符合法理的做法。但是,这样的管理制度成本很高,建议引入诚信制度进行改革。杭州的改革是基于诚信体系与惩戒性政策相结合的制度。建筑面积由建设单位申报,并承若所申报建筑面积的真实性。在规划核实时依据建筑面积实测成果进行比对,超过土地合同规定的补交两倍的出让金。新的制度效果很好,提升了规划许可的效率,既缩短了审批时间,也节约了程序性成本。“信任促进产权保护和契约实施,信任改进政府质量,从而促进经济增长”[17]。

4.4 非正式制度成本

正式制度与非正式制度的制度成本是不同的。正式制度由于具有政府强制力的支撑,是一种规则明确且成本节约的制度。但是,正式制度的运行需要一定条件或者是基于一定的制度生态。正式制度要求权力介入应当基于法律授权,权力的行使以法律规范、技术标准为运行边界。如果没有相应的法律规范、技术标准,权力的行使则失去支撑,处于“失效”的状态。在此状态下,如果权力强力介入,权力运行的正当性、合理性就难以自证,从而产生巨大的社会成本。规划许可是一种正式的制度。规划许可依据《城乡规划法》授权,地方规划主管部门依据控制性详细规划、法律规划、技术规范,作出规划许可决定。当然,规划许可是否具有合法性,则受到司法机关与社会的监督。

并非所有的建设项目都适用于正式制度。在老旧小区改造中,由于老旧小区的现状已经不符合现行的法律规范和技术标准,若采用正式制度将出现权力的行使难以自证的情形,并会产生较大的社会成本。例如,加装电梯的许可采用的是“美国休斯敦模式”,也就是非正式制度的模式。规划许可的前提是基于住户的“一致同意”。技术标准不是唯一的依据,在公共协商基础上的“一致同意”才是规划许可的基本前提。这说明规划本质上就是一种社会契约。无独有偶,在乡村类建设管理中存在同样的情形。在乡村类建设管理中,没有类似城市明确的建设规划管理技术规定。由于乡村是“熟人社会”,在处理高度控制、建筑退让等方面的相邻关系时,传统习惯依然发挥着重要的作用,正式的制度遭到极大的阻力。这是导致乡村规划许可难以发挥作用的重要原因。

制度供给需要成本,制度供给不足会产生社会成本,而制度供给过度则会增加制度性交易成本。制度变迁的目的是社会利益或者是公共利益的增加,或者是总成本的减少。如果实施一项新制度的成本小于现行制度的成本,这项新制度逐步会被社会所接受。降低制度性交易成本、社会成本是健全用途管制制度的基本要求。“任何一种权利的起始配置都会产生高效率的资源配置,也都需要社会交易成本,并影响收入分配,问题的关键只在于如何使法律能选择一种成本较低的、公平的权利配置形式和实施程序”[18]。从波斯纳的主张可以推论,任何管制制度的正当性都应当以经济合理性为基础。用途管制中的制度成本的规范分析,目的在于为国土空间规划体系与用途管制制度的建立提供一个建构的方向。

参考文献

[1] 彭向刚,周雪峰. 企业制度性交易成本:概念谱系的分析[J]. 学术研究,2017(8):37-42.

PENG Xianggang,ZHOU Xuefeng. Institutional Transaction Cost of Enterprises:An Analysis of Concept Pedigree[J].Academic Research,2017(8):37-42.

[11] 张广利,陈丰. 制度成本的研究缘起、内涵及其影响因素[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2010(2):110-116.

ZHANG Guangli,CHEN Feng. The Research Origin,Connotation and Influencing Factors of the Institutional Costs[J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences),2010(2):110-116.

[14] 陈丰. 论制度生态环境与制度成本[J]. 华东理工大学学报(社会科学版),2013(1):81-88.

CHEN Feng. The Ecological Environment of Institution and the Institutional Cost[J].Journal of East China University of Science and Technology (Social Science Edition),2013(1):81-88.

[16] 黎伟聪. 香港城市规划检讨[M]. 香港:商务印书馆,1997:23.

LI Weicong. Review of Town Planning in Hong Kong[M].Hong Kong: The Commercial Press, 1997:23.

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】用途管制的制度成本

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)