本文为中国城市规划设计研究院上海分院周杨军于“2020年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 周杨军

中国城市规划设计研究院上海分院

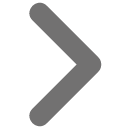

项目背景

图1 示范区地理位置分布图

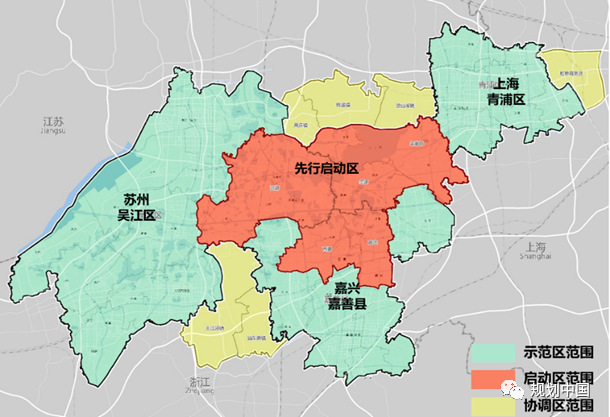

对“项目边界”的再思考

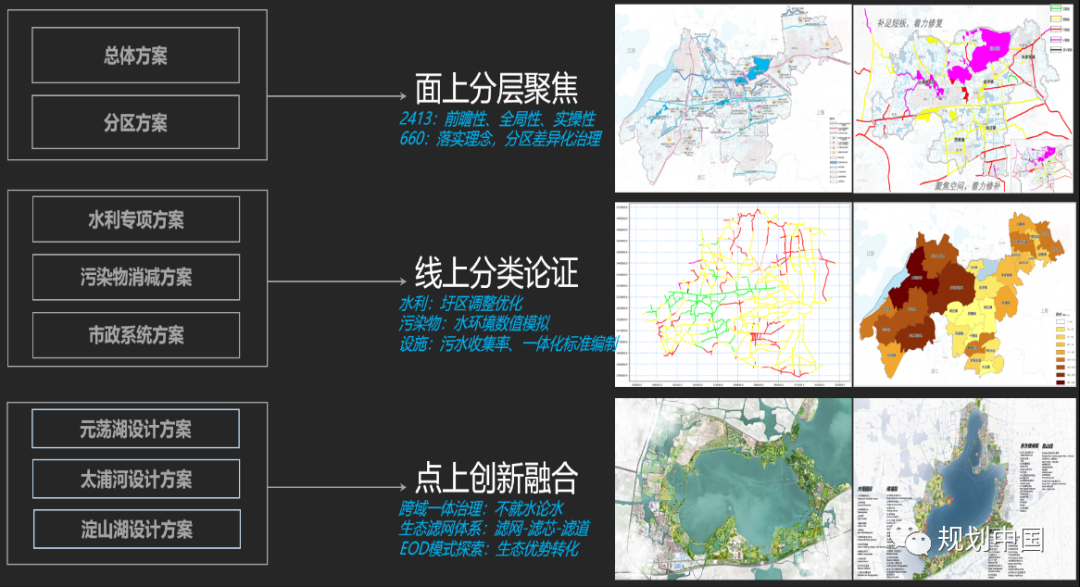

图2 示范区水环境项目的整体内容架构

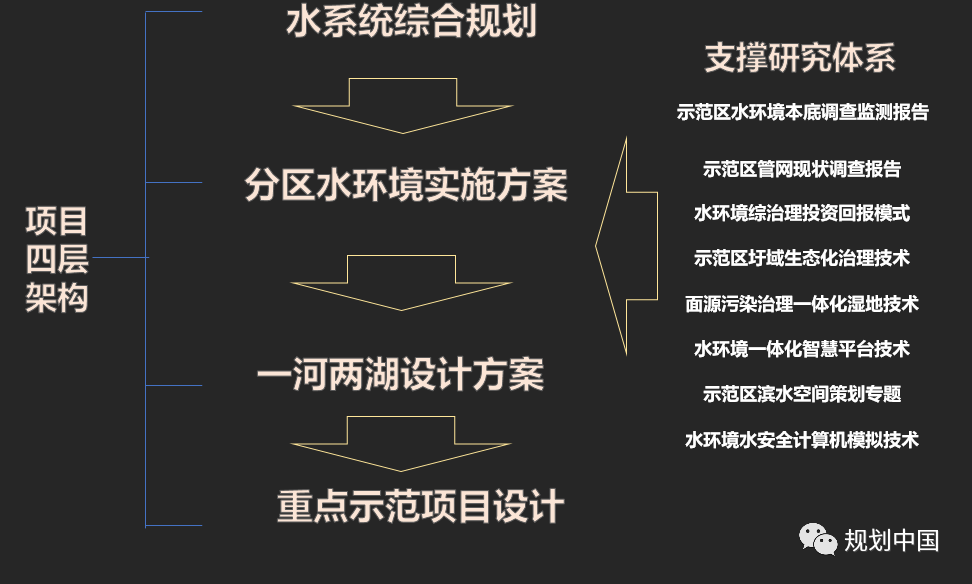

图3 示范区水环境项目的整体组织形式

图4 不同导向下的水环境治理内容

图5 不同层次上的关键点思考

对“专业融合”的再思考

1、“专业融合”的背后是落地性与系统性,应尊重专业的差异性。类似示范区这类宏观水环境项目需求专业多,要解决的问题也复杂。如何站在系统化角度,真正去优化融合这些专业方案是比较考验人的。首先还是强化多目标的科学推演;一个项目内水利、水环境、排水各自视角不同,对于改圩、调蓄、湖体TP高等问题的认知不同,尊重专业性,平衡博弈,反复推演不同方案可行性,提出最优解决办法,才能让方案更具备可操作性。

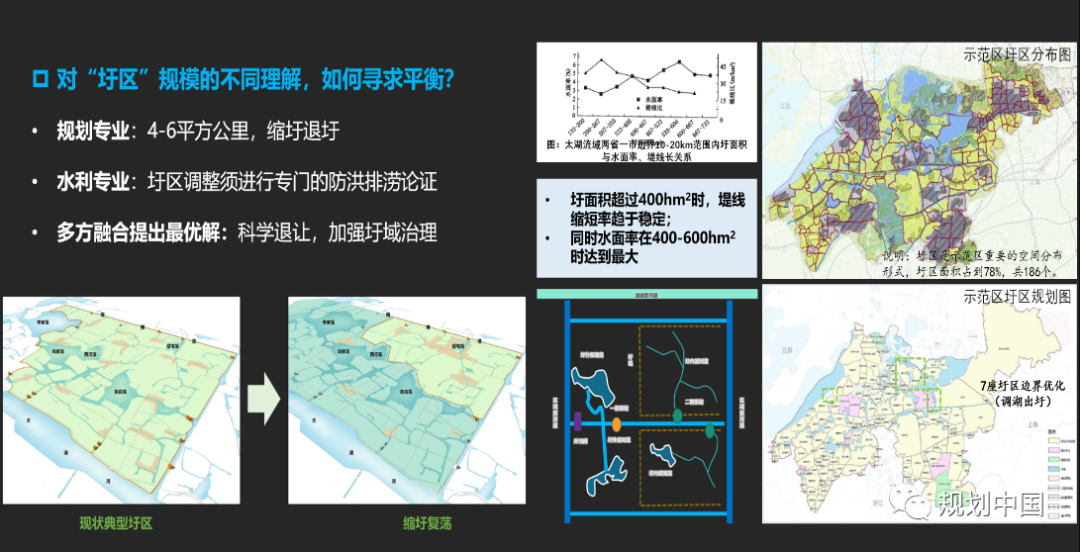

图6 不同专业的协同分工

2、“理想方案”不一定是“落地方案”,需多专业视角下的平衡。示范区水环境项目中,有不少难点问题需要聚焦与平衡。比如“圩区“的问题。示范区水网密集,洪涝风险高,自古以来人们通过建设圩区来防止水患,久而久之,圩区变成一种独特的自然空间单元。近年来示范区内圩的强排功能被进一步强化,而圩区内毛细水系也有强制整合或灭失的危险。圩域生态化的核心是充分利用圩域内毛线水系的自净功能,通过系统改造,将圩内水系从水网变成生态滤网,对农业面源污染进行多层净化。这样的构想就将一个水利专业能解决的问题变成了水利、规划、水环境多个专业需要协同解决的事情,因此多专业的博弈就增加了。另外还有生态驳岸的问题,作为一个老生常谈的问题,生态驳岸的可适用性,与风浪的共存关系等都需要一一化解。

图7 对“圩区”的多次讨论示意图

图8 对“生态+安全”的多次讨论示意图

对“生态治理“的再思考

1、从“水利+“转向“生态+”。在示范区原有的水系治理设计方面,基本上还是以传统涉水设计模式为主,即一个涉水项目设计主要由水利和景观两个方面构成,在空间上表现为以堤线为界,一边是水利专业来主导,一边是景观专业(含了一部分生态治理)来主导,大家以竖向为共同基础,这样的分工快速高效,且工程量切分较为明确。但随着生态理念的逐步深入人心。如何将生态内容真正缝合进去,是对原有水系治理设计模式的一次挑战。增加生态这个层次,以生态为基,可以在方案层改进水利工法、协同水利、景观、生态治理三部分内容。并实现生态治理内容的景观化与体系化,能够在系统性上更好的解决问题。以生态功能的实现为前提,搭配滨水景观,构建可持续的生态治理系统。

图9 对“生态治理模式”的讨论示意图

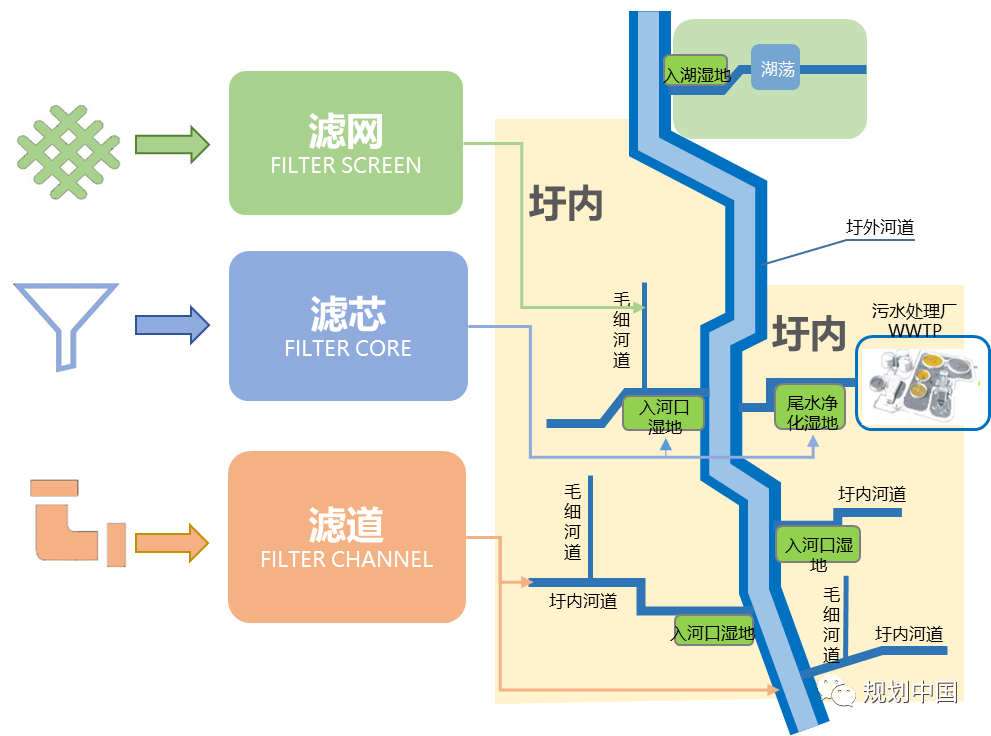

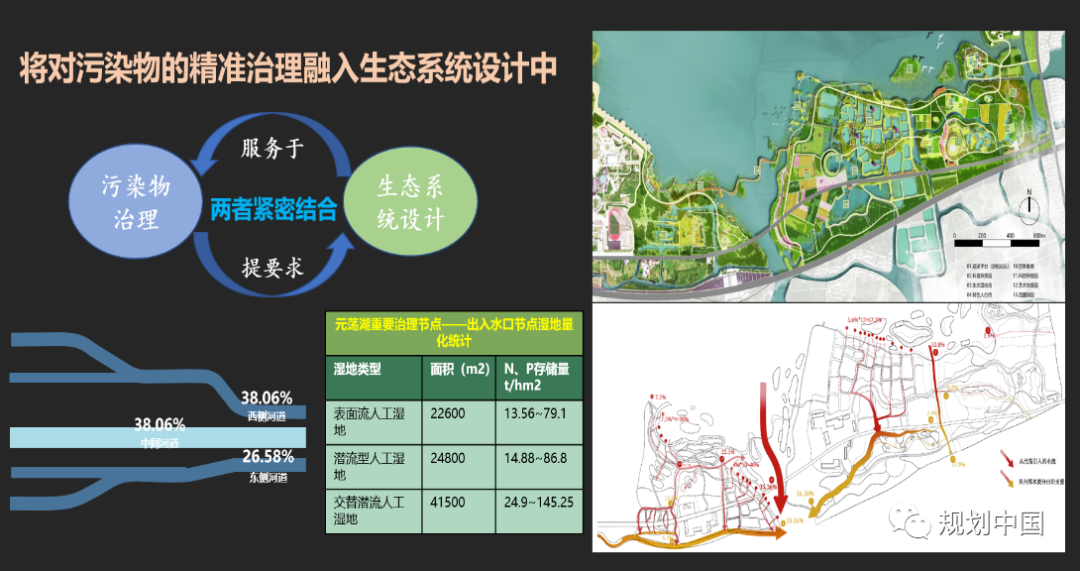

2、“生态设计”尝试从定性走向定量。如上文所述,在示范区水环境治理方案项目里,结合示范区水系自然特征,通过对水系改造,形成具备净化功能的生态滤网,并构建“滤网-滤芯-滤道”三级净化体系,按照“小微滤网贯通-湿地滤芯自净-骨干滤道通畅”的净化次序,形成过滤-恢复-反向加强-复苏的演化规律,保障水系统全网络、全流程、全要素的多样化生态修复。但这种理念的落地需要定量化的计算,比如在河口需要多少面积的湿地,来对应去除多少量的特定型污染物。本次以定量化为基础,拟通过前期方案的优化,把一些传统设计中讲不清楚或者定性化的语言转为定量化语言,在元荡湖的整体治理设计中,我们尝试用这种方式对在方案阶段将核心的湿地面积、湿地种植生物类型以及湿地拟去除的污染物总量计算清楚,为下位施工图设计提供一个详尽基础。

图10 生态滤网系统净化模式图

图11 生态湿地净化量预测图

对“全过程技术服务”的再思考

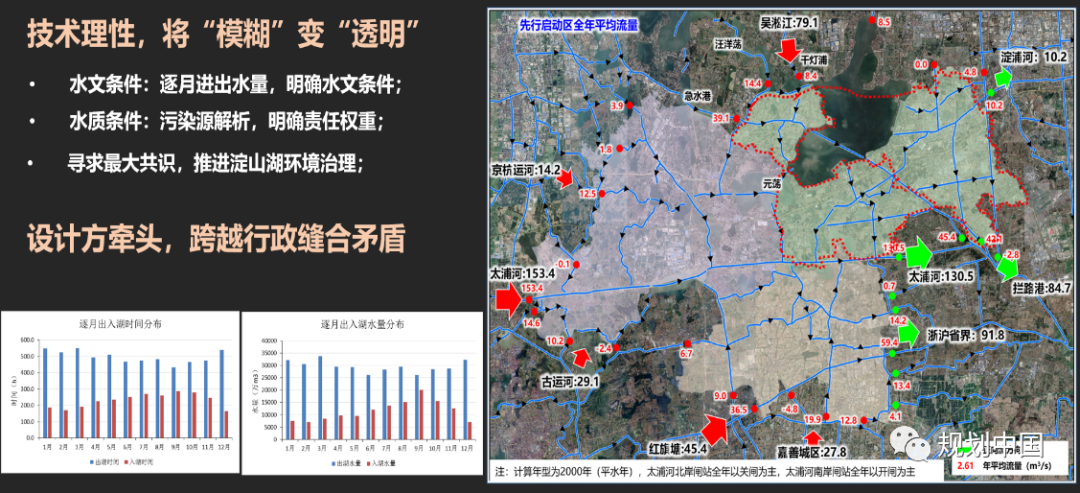

1、技术理性是取得共识的首要条件。在多方博弈语境下,通过公允的技术判断去提升设计方话语权。示范区牵涉到两省一市和两区一县,内部关系错综复杂。作为多头甲方下的乙方,如何在这样的格局下,充分了解不同政府诉求和不同利益主体诉求显得尤为重要。对于示范区内的下游地区,要生态保护与更干净的水质,因此上游生态环境的严格或者说绝对保护对他们更重要;而对于上游地区来说,经济发展仍是重中之重。需要实现在满足国家水功能区划条件下的快速发展。了解了不同诉求,在方案的磨合过程中,通过构建理性的水量水环境模型来明确整个区域的污染物类型、污染物来源以及受污染的主要区域。摆事实讲道理,设计方以公允角度去缝合诉求差异,从而逐步取得共识,在共识的条件下逐步推进项目落地。

2、全过程技术服务渐成市场潮流。在示范区项目中进行持续的沟通协调。设计院作为大家共同的第三方,逐渐被三地甲方所认可。设计方所参与的内容已经超越了方案本身,开始涉及到全过程的技术服务。结合示范区项目的实际需求,这种全过程技术服务未来会更加强化。

图12 示范区水网模型预测图

图13 示范区智慧水环境平台

图14 在示范区召开多次现场会议

对“投资模式”的再思考

涉及投资模式的命题过于宏大,本文尝试仅从示范区项目来解读部分细节。如何创造生态价值,未来以什么样的模式更加高效地推动示范区的环境治理工作值得思考,结合片区的治理以及国家导向,EOD模式似乎是一个方向性的选择,并且多家资本方已经开始在示范区内寻求EOD模式落地的可行性。

图15 田山庄项目EOD模式示意图

图16 元荡桥建设实景图

思考与建议

随着我国整体水环境生态治理的改善,未来的水环境咨询设计项目将不再以“追求水质提升或不合格水体治理“为单一目标,目标会更加多元,在这样的大背景下,应加快技术团队的专业多样性建设,以提升未来市场的竞争力。同时加快技术创新,需将不同方案从技术论证上升到“技术、投资模式等”多重综合性论证方面去,以适应不同地方的实际建设需求。

# 致谢

感谢中规院孔彦鸿副总工程师,感谢上海分院孙娟院长、李海涛总工、张永波副院长(时任)的支持,感谢项目组成员的共同努力。

报告整理:马菲.

2035年“世界级滨水人居文明典范”长啥样——瞧瞧长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划草案

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):从规划到实施,多视角下的水环境系统治理思考——以长三角一体化示范区水环境治理为例

规划问道

规划问道