导

读

在国家强化治理体系现代化、构建国内国际双循环格局、推动经济高质量发展的大势下,历史文化保护传承体系亟待完善,传承利用方法亟待创新,建设管理理念和模式亟需转变。清华同衡总工程师张险峰近期发表文章——论述新时期城乡历史文化保护传承趋势展望,以下为全文。

内容来源:中国民族建筑研究会

本文作者:张险峰

张险峰

教授级高级规划师,国家注册规划师。清华同衡规划设计研究院总工程师,清华大学新型城镇化研究院特聘研究员,中国民族建筑研究会专家,中国城市规划学会城市更新学委会委员,全联房城市更新专家委员会委员。主持多项国家和省部级科研,200余项总体规划、详细规划、历史文化名城保护规划和城市更新工作,多次荣获省部级优秀规划设计奖和国际奖项。

今年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,结合新目标要求,对完善保护传承体系、健全工作机制、加强价值引导等提出了更为系统全面的要求。在国家强化治理体系现代化、构建国内国际双循环格局、推动经济高质量发展的大势下,历史文化保护传承体系亟待完善,传承利用方法亟待创新,建设管理理念和模式亟需转变。

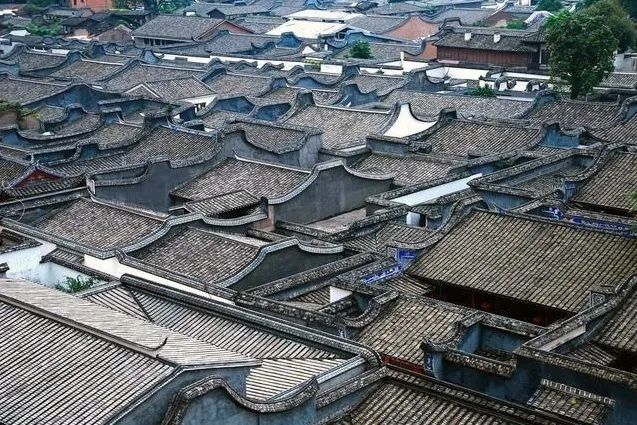

福州三坊七巷历史文化街区

1、我国进入存量发展新阶段,历史文化保护面临更加严峻挑战。

截至2020年底,我国城镇化率已达63.89%,人口向城镇转移速度趋缓,大规模新城新区建设即将谢幕,未来建设重点将转向存量空间挖潜。而历史城区街区、传统村落因其价值稀缺性和品牌影响力,必将成为资本新的逐鹿对象,一方面会刺激地方经济,为旧城复兴带来机遇;另一方面必然对保护造成更大压力。因此,平衡好保护与开发之间关系将面对更加艰巨的挑战。

2、创新保护理念,拓展保护内涵和外延。

建国后、尤其是改革开放40年,我国历史文化保护体系建设从无到有,保护内容从点到面、从古代到近现代、从物质到非物质,内涵不断扩展。当前,在加强“四个自信”的总纲指导下,党的光辉历程和当代重要建设成果被纳入保护范畴,内涵得到新的拓展。

这是一项极具开创性的工程,必将成为我国文化体系最具特色的一道风景线。建立更加系统完整的保护传承体系,做到类型和要素全覆盖,是新时代的新使命。

2019年9月12日,中共中央国务院印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,拉开了规划改革大幕。

伴随国家空间规划体制改革,文化遗产保护也走出建成区,走向全域全覆盖的文化空间保护。

广东增城历史文化保护区

3、依托高科技手段,实施更加精准的空间落位和监督管理。

新的国土空间规划以第三次国土空间资源调查和统一入库为基础,将建立起全国统一联网的空间资源管理数据库和规划一张图管理信息平台,极大地提高规划实施和监督管理的信息化、标准化、智慧化水平。各类文化保护要素的空间信息和规划要求也一并纳入,更加有利于文化资源普查整理、智慧管理、规划建设、及时发现和查处违法破坏行为,将极大改变目前历史文化资源统计信息分散、空间落位不实、区域协同不够、管理各自为政的被动局面。

4、将活化利用与多元目标有机融合,统筹推进。

按照国际社会共识,历史文化保护传承的宗旨是满足当代人的需要,这一点在我国最新出台的政策中得到充分体现。

将历史文化与现代生活有机融合,统筹推进功能优化、民生补短、振兴经济、乡村振兴、生态修复、防灾减灾、讲好中国故事等多重目标,形成安全韧性、舒适宜居、充满活力、绿色低碳和可持续发展的美好局面,是保护与利用的系统性工程,不能相互割裂。

5、以有机更新理念和方法,系统完整推进历史城区街区可持续发展。

近年来,国家大力推进城市更新工作,为历史文化资源保护创造了更加友好的外部环境。2021年8月30日,住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,要求转变城市开发建设方式,推进“留改拆”并举的模式,扭转了延续多年的拆除重建做法。

历史文化信息依附于一个较为完整的城区或街区环境,并随着岁月的积累而呈现出丰富性和厚重感,整体环境一旦遭受破坏,历史信息就会遭受割裂,文化价值必将大打折扣。

以有机更新理念和方法推进保护地区乃至整个旧城改造,将文化要素与赖以生存的环境融为一体,有利于保持完整的历史信息和场所氛围,维持社区共有记忆、促进文旅发展。有机更新的重点是建成环境修缮、街区肌理织补、社区功能完善、环境品质提升、保护建筑修复、新的业态培育,而新建改建拆除是受到严格管控的。

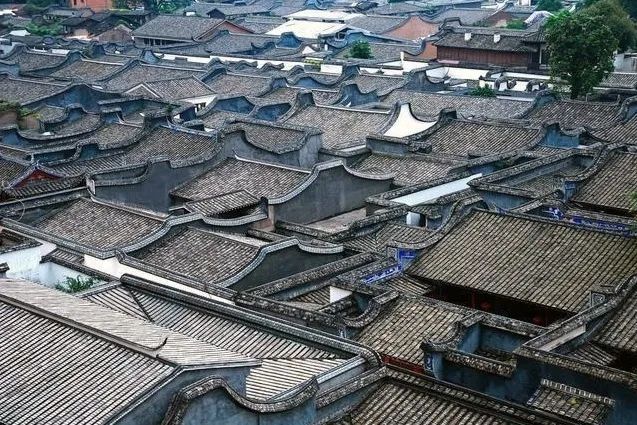

历史文化保护区-河阳古民居

6、推进政府主导和多元主体共同参与,让文化保护和更新更可持续。

党的十八大以来,发挥市场在配置资源中的决定作用成为发展经济的重要举措。在历史文化保护和城市更新中,也要充分调动市场主体的积极性和创造性,扭转政府买单的被动投入局面,转向政府主导、市场和居民多元主体共同参与的保护利用模式。

政府要承担起主导责任,明晰历史文化资源的产权关系、保护要求、规划方案、行动计划、管理审批等;加强部门间统筹协调;顺应经济规律,为市场定价、招商引资、项目审批、投资建造、商业运营提供必要条件。

当地居民作为受益主体,也要转变等靠要思想,培养主人翁意识,积极参与配合保护和更新工作,以实际行动共建美好家园。

排版 | 孙青

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):张险峰:新时期城乡历史文化保护传承趋势展望

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)