为统筹推进全省乡村国土空间规划编制和乡镇行政区划、村级建制调整改革(以下简称“两项改革”)后半篇文章,2021年11月四川省委坚持行政区和经济区适度分离的原则,打破县域内行政区划和建制界限,以片区为单位编制乡村国土空间规划,以规划重塑县域经济地理版图。作为四川省构建“一干多支,五区协同”区域发展格局的“主干”力量,成都市抓好以片区为单元推进乡村国土空间规划编制工作,是持续创新、突显“主干”作用的使命担当。

早在2007年,成都就已探索“全国城乡统筹试验区”建设,推进形成“多中心、组团式、网络化”的城乡空间格局和“人性化、生活化”的城乡空间结构,在全国范围形成了一定示范效应。2018年2月,习近平总书记视察四川,明确提出“成都市应在推动城乡融合发展的基础上,继续走在前列,起示范作用”。成都始终铭记习总书记嘱托,围绕省委要求与建设新发展理念的公园城市示范区,结合自身城乡发展规律,2019年由我院牵头组织编制完成了“成都市乡村振兴战略空间发展规划”,率先探索城乡融合发展路径。规划创新构建起“5大功能区+5条走廊+N个单元”的全域乡村振兴总体空间结构,以城乡融合发展单元为基本单元打破城乡圈层结构,引导乡村融入区域格局。城乡融合发展单元是城市开发边界外进行生态保护、资源要素统筹、规划管理实施与开发建设的基本单位,与成都市产城融合单元共同形成全域满覆盖的国土空间规划管控体系,其理论探索的代表性、推广性与可复制性,对全省乡村振兴起到辐射带动作用。

白头隆兴城乡融合发展片区规划就是在城乡融合发展单元理论基础上,按照省第二轮镇村规划试点要求,成都市率先编制的第一个镇级国土空间总体规划。10月21日,白头隆兴作为片区规划的示范案例,在全省镇村规划培训会上由省自然资源厅总规划师陈涛进行宣讲;10月22日,副省长曹立军一行调研崇州时听取了规划编制情况汇报,认为规划对引领支撑全省做好两项改革后半篇文章具有示范作用,为全省开展镇村规划编制贡献了成都智慧。

白头、隆兴位于崇州东南部,在成都一小时经济圈内,总规模约124平方公里,至2020年末,片区户籍人口约11.03万人,常住人口约8.14万人,城镇化率为28.81%。

白头、隆兴是成都市精华灌区农耕条件最优的农业片区,地形以平坝为主,耕地富集,其中水田占比 93%,渠网密度达 6.3km/km2,是成都西控区域平均渠网密度的 3 倍。同时白头、隆兴也是成都市西控地区最具发展势头的农产片区,片区已优化种植基地 12 处,形成农产合作社 300 家,培育出隆兴大米等15 个农产品牌,农业规模化、现代化发展势头良好;白头、隆兴也是最能体现天府农耕基因的文化片区,文旅资源丰富,有成都六大史前遗址之一的紫竹遗址及多处省市级景点、文保单位,林盘资源聚集,其中保护林盘 259 个,占崇州保护林盘总数的 33%,是都市农业型城乡融合发展片区的典型代表。

规划按照“住下来、融进去”的要求,开展详实的片区摸底工作,问计于当地村民、乡镇干部、乡村规划师与乡村经营主体,深入了解片区基本情况。规划结合省委“六个优化、四个尊重”的总体要求,围绕片区优质粮油本底与产业、文旅基础,将建设“国家级精品粮油产业示范基地与成都最具乡韵稻香农旅目的地”作为推动发展的核心目标。聚焦“筑基、赋能、强核、便民、塑形、增效”六大方面,强化底线约束、培育发展动能、推动资源整合、提升风貌品质。引导公共资源和市场要素充分流动、合理聚集、优化配置,培育较强支撑力与带动力的乡村引擎,为乡村振兴与新型城镇化提供更大承载空间,有效实现国土空间布局、生产力布局、基础设施与公共服务布局、城镇化和乡村振兴发展布局的优化提升。

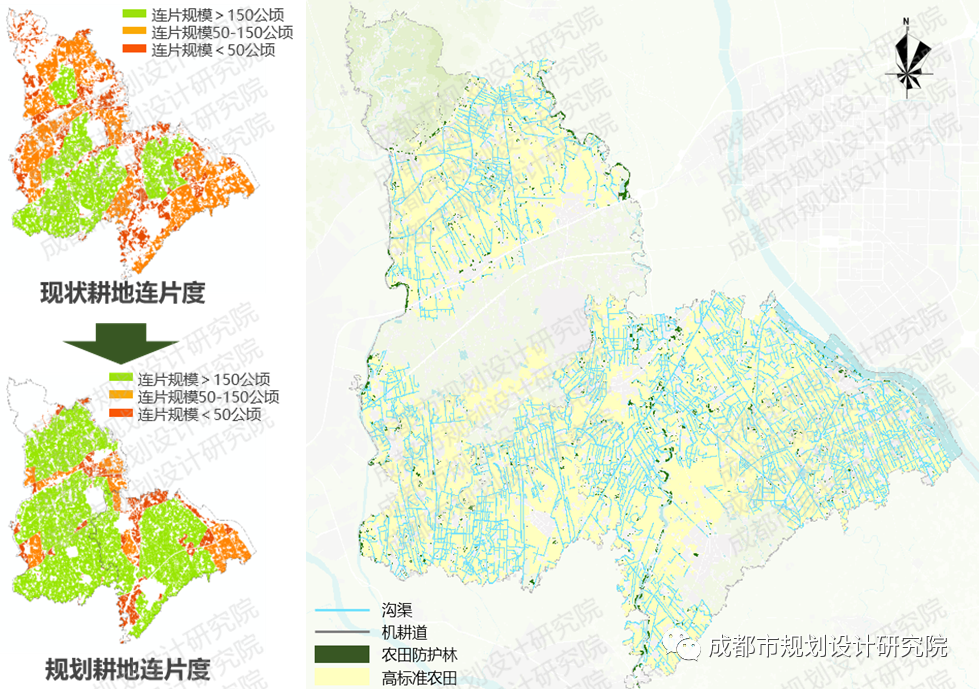

图1 耕地联片度提升(左)高标准农田建设示意(右)

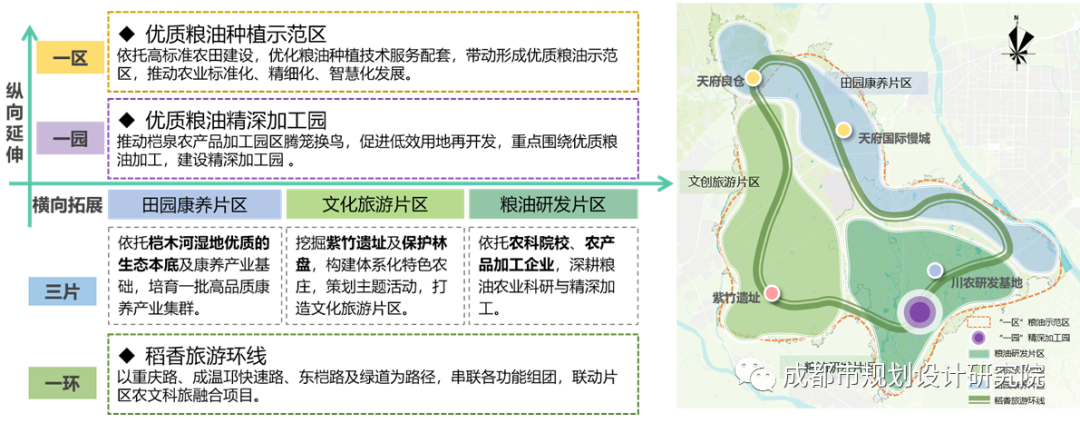

针对现状产业附加值较低,农商文旅体产业融合不足等问题,对标现代农业发展优势地区,深入了解市场发展情况。按照“大农业,强集聚”的思路,规划纵向延伸粮油产业链条,强化生产配套支撑,推进种植示范区与精深加工园建设;横向拓展农业多元价值,引入前端科研机构,建立现代农业研发及加工产业集群;增值文创产业配套,组团式培育农耕文化旅游与生态田园康养项目,实现农业生态价值与文化价值转化。总体构建“一区一园三片一环”的农科文旅融合发展结构,优化产业布局与空间供给模式,推动产业集中连片规模化发展,打通都市农业型片区产业发展生态圈。

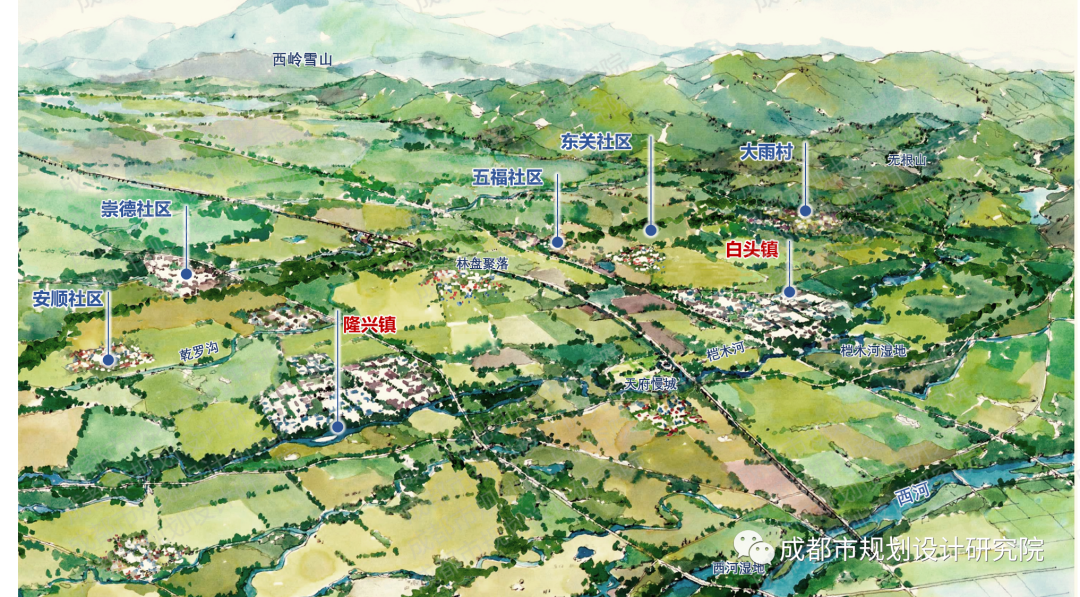

片区现状镇村发展各自为政,资源配置效率低下,规划以“高效集聚资源要素,做大做强中心镇村”为导向,通过科学研判城乡发展趋势,全面评估发展潜力,差异化引导白头服务核、隆兴农科心与桤泉产业心建设;通过广泛调查居民聚居意愿,在充分尊重民意基础上,优化居民点布局,精准投放土地资源,引导公共资源向中心镇村流动,增强中心镇村的产业承载与人口吸纳服务能力。最终形成“一核带两心,一环串八片”的镇村建设格局,有效建强片区发展支点,增强经济、人口等聚集承载与辐射带动能力,实现资源要素的高效流转。

图3 (左)“一核带两心,一环串八片”的镇村建设格局(右)居民点规划示意图

面对现状公共服务设施供需不均的问题,规划广泛了解不同群体在生活、产业、环境等方面的诉求与期盼,实地调研现状用地与建设情况,梳理闲置低效用地用房,优先保障服务配套需求。通过强化中心镇“综合化、品质化”公共服务水平、提升中心村 “实用化、便利化”生活服务能力、完善其他镇村“基础化、特色化”的生活服务配套,构建“中心带动、梯级辐射”的乡村生活圈;通过“交通一体、市政一体、安全一体”,统筹建设“互联互通、韧性共享”的公共基础设施。实现设施配套的差异化、普惠化的高效配置,全面提升公共服务设施效率,进一步提高惠民便民利民水平。

图4 中心镇与中心村公共服务设施示意图

为实现“天府粮仓、蜀韵慢乡”的形象定位,针对白头隆兴现状场镇特色缺失、文景资源挖掘利用不足等问题。规划探索公园城市乡村表达,通过深挖片区优质资源,构建“田园湿地、田园林盘、田园丘林”大美田园三景;通过延续乡愁记忆,保留原生乡村风貌与形态肌理,其中镇区强调“显山露水、引绿入城、融城于园”、乡村聚落体现“组团布局、川派民居、乡野原生”;并全域梯级布置田园绿道,串联山水田园与乡村聚落。打造“大田园、小城镇、微聚落、绿道网”的田园盛景图,描绘蜀西精华灌区沃野千里、农耕人家的大美田园风光。

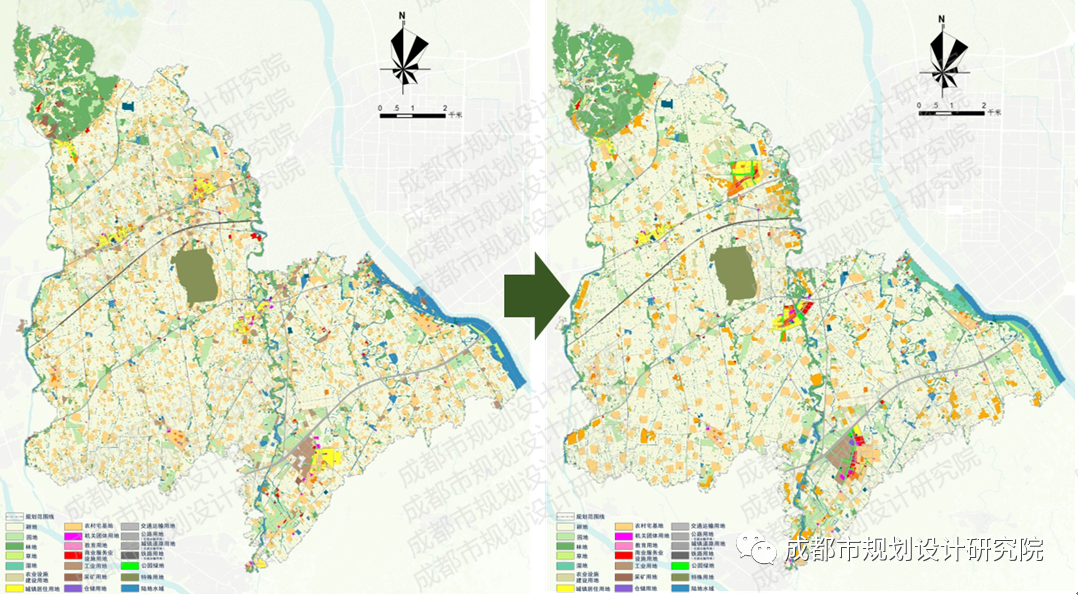

项目团队深入田间地头,开展入户式地毯调研,细化识别用地类型、科学评估用地效能,深入开展土地摸底工作,梳理出片区现状乡村人走地增、土地利用效率偏低等问题。规划以土地综合整治与生态修复为抓手,通过修复破损生态环境,构建丘水林田生态共同体;通过统筹开展农用地整理,建设集中连片的高标准农田;通过盘活低效闲置用地、差异化激活集体土地,保障中心建设、公共配套与产业发展。总体加大片区土地布局优化调整力度,协调生态、农业、建设三大空间,实现土地资源的科学高效利用。

图7 全域综合整治前后用地布局对比图

崇州市白头隆兴城乡融合发展单元目前已形成桤木河湿地公园、无根山健身步道、读书台道观等一系列具有影响力的自然景观、人文景观节点,培育和引入了包括天府国际慢城、天府良仓等一系列重大乡村振兴项目。下一步,白头、隆兴将在国土空间规划指导下,建设“天府粮仓·蜀韵慢乡”,描绘蜀西乡村振兴新画卷。我院也将持续探索城乡融合发展相关理论模型,坚持“多规合一、科学规范、集约节约、特色彰显”,以“壮大农村集体经济、提升生产生活品质、统筹资源要素、凝聚广泛共识”为目标,创新开展片区国土空间规划,发挥好片区国土空间规划编制的示范带头作用,为成都乡村振兴发展贡献智慧力量。

图8 桤木河湿地

图片来源:今日崇州公众号

图9 天府慢城

图片来源:今日崇州公众号

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):以片区国土空间规划,赋能成都市乡村振兴战略——白头•隆兴城乡融合发展片区规划

规划问道

规划问道