2015年中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,提出要建立空间规划体系,以及规划编制前应进行资源环境承载能力评价,以评价结果作为规划的基本依据。2017年的《省级空间规划试点方案》提出以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(简称“双评价”)为基础,识别重要生态保护空间,科学划定三区三线。2018年4月在深入推动长江经济带发展座谈会上,习总书记指出“在开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,抓紧完成长江经济带生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作,科学谋划国土空间开发保护格局,建立健全国土空间管控机制”。“双评价”工作已经成为国土空间规划的重要前提和基础。

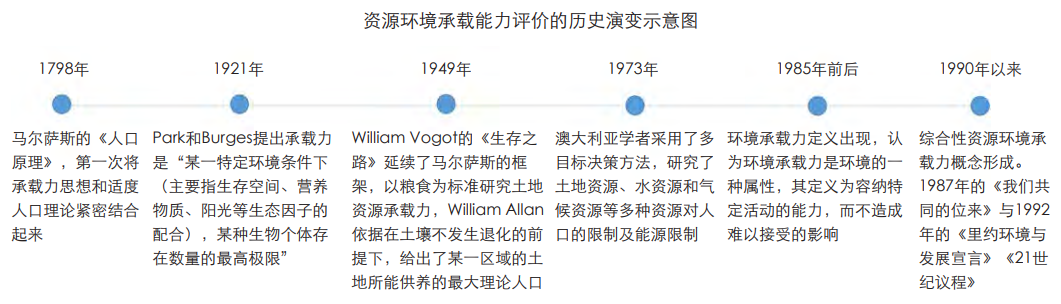

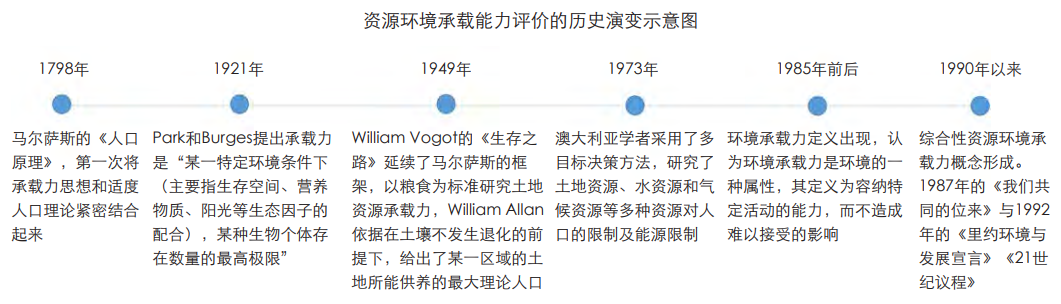

关于资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价的研究和应用早已有之。资源环境承载力的思想最早可追溯至马尔萨斯1798年的《人口原理》,后被应用于生态、环境、经济、矿采等领域,承载力的概念主要强调某种或某类个体能够存在的数量最高限制,因此资源环境承载力评价在应用中强调“可度性”(本处“可度性”主要指利用指标数据的量度对资源环境承载力评价结果进行表征)。

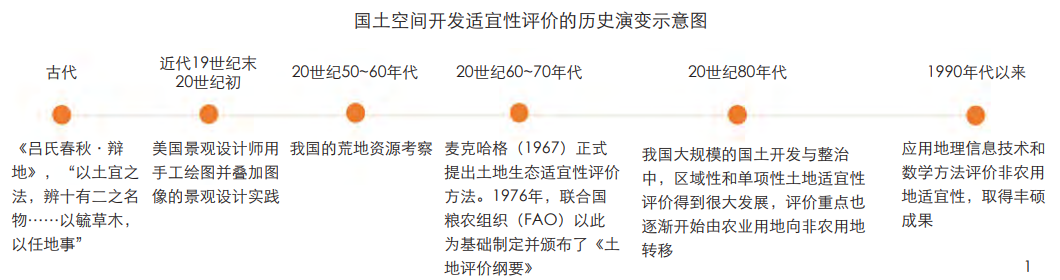

国土空间开发适宜性评价的思想最早萌芽于“地宜”的思想,1976年联合国粮农组织(FAO)制定并颁布了《土地评价纲要》,提出从适宜性角度对土地进行定级。适宜性评价应用和研究经历了从农业、景观领域向城市建设领域引入的过程,在各领域针对不同尺度、不同单元、不同方法进行了丰富的研究。国土空间开发适宜性本质内涵是基于一定规则对国土空间划分类型。

图1 资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价的历史演变示意图

随着国土空间规划工作的开展,“双评价”工作由于其前置性,部分省份编制了自己的技术指南并规定了工作模式。目前“双评价”的工作模式大体可分为三类。第一类是自上而下型,县市在省级“双评价”成果基础上深化细化,这一类以浙江、湖南为代表;第二类是上下联动型,“双评价”工作省级和市县级同步开展,省级成果下发市县校核,多轮往复,最后分别编制省级、地市级成果报告,县级可直接引用,这一类以广西为代表;第三类为自下而上型,这种模式多以地级市为单元按照指南详尽研究分析,该模式多用在省级相关文件未出台或初期的试点研究工作中,荆州市“双评价”研究采用的是此模式。

不管是各地的实践经验还是各地指南文件,显然地级市这一层级在这项工作中具有重要的统筹作用,这也是地级市层级国土空间规划在规划体系中的作用决定的。对面积较大、下辖县级单元较多的省份,以地级市单元为主开展“双评价”工作是合适的。

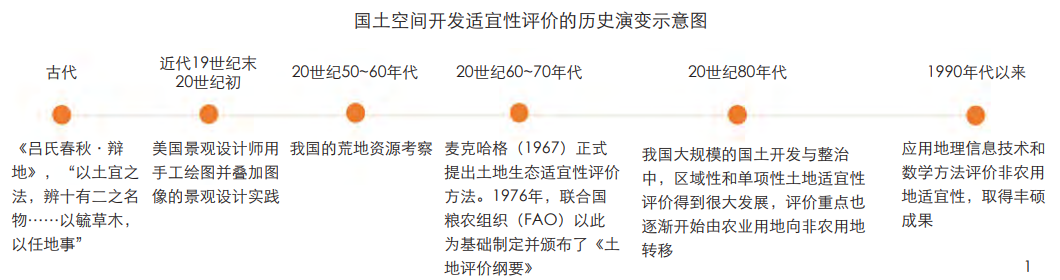

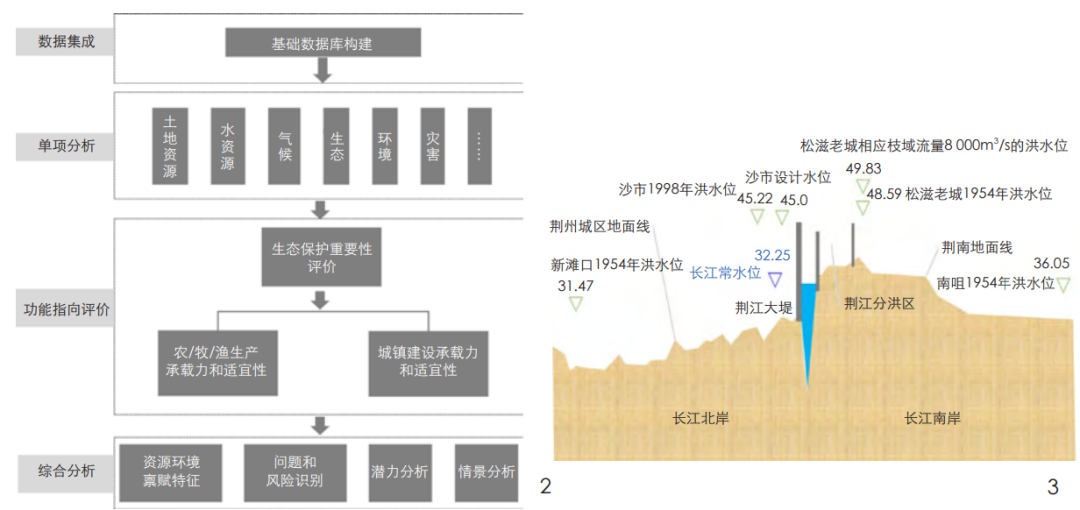

“双评价”部分技术的应用始于2008年省级主体功能区划技术规程。2009年发布的《城乡用地评定标准(CJJ132—2009)》在城市规划领域沿用至今,2016年多部委联合发布的《资源环境承载能力监测预警技术方法(试行)》是资源环境承载力评价技术集成的有益尝试。从目前公开场合的学术交流和部分省份编制发布了自己的“双评价”工作指南可知,双评价技术流程表现为数据集成—单项分析—功能指向的单项评价—综合分析的逻辑链。

这一逻辑链具有技术框架清晰、操作简便的优点。但在实践中,这一技术框架面对规划需求仍然有诸多疑问和不足,如三类适宜叠合后如何综合分析、如何实现承载力评价和适宜性评价的相互校核。这些问题都需要在实践中不断探讨。

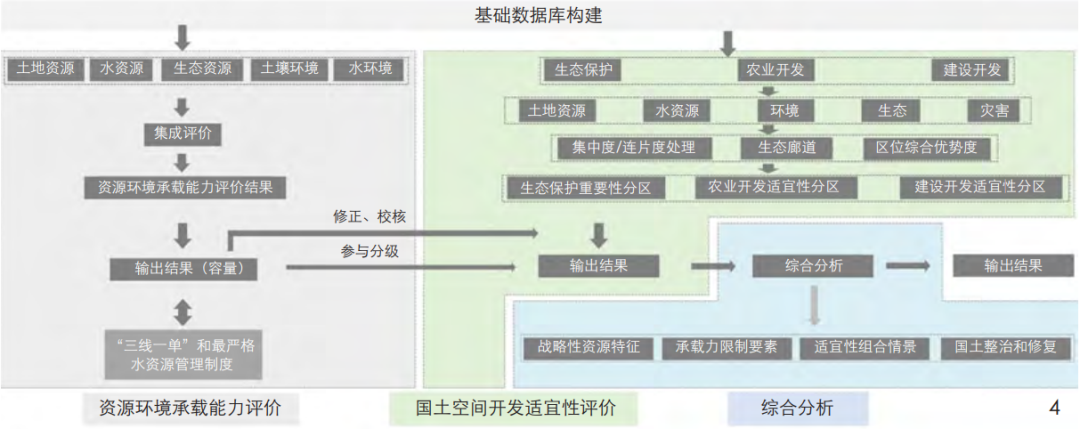

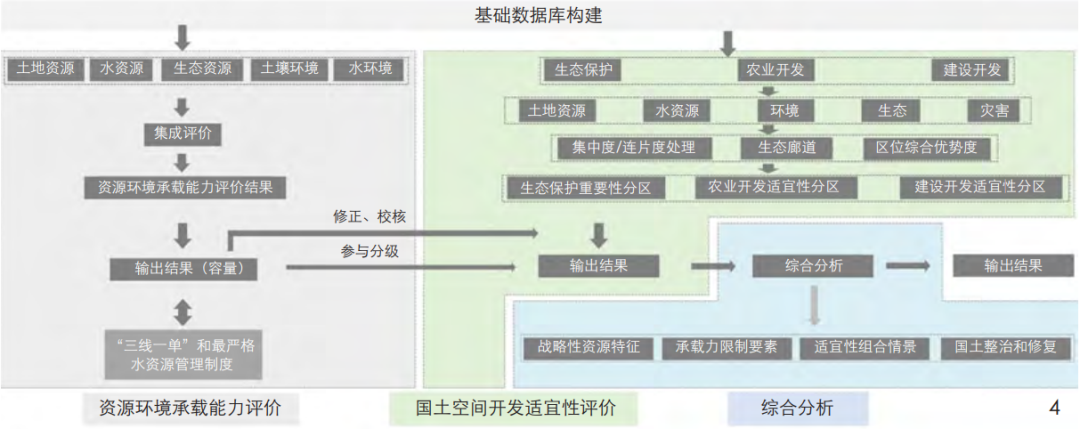

荆州市“双评价”研究工作,首先基于《指南》早期的征求意见版提出了技术框架的若干修正想法,一是强化资源环境承载能力评价、突出容量结果;二是结合资源环境特点针对性采用评价单元;三是增加三类适宜性空间叠合分析和多宜性空间识别。最终形成“并联校核”模式的工作框架。

在实际分析工作中,荆州市“双评价”重点参考了已经发布的若干省份的相关指南,对技术流程做了简化。资源环境承载能力主要考虑土地、水、生态三类资源,水环境一类环境承载农业生产、城镇开发的强度,计算参数采用现状指标参数。生态保护重要性评价重点依据《生态保护红线划定技术指南》(2017年)。农业开发适宜性和城镇建设适宜性简化为限制要素叠加、不适宜要素调整、聚合区位修正的三段式工作流程,评价过程中指标选取和阈值的确定尽量减少建设和发展思维的干扰,着重评价自然本底的适宜性。

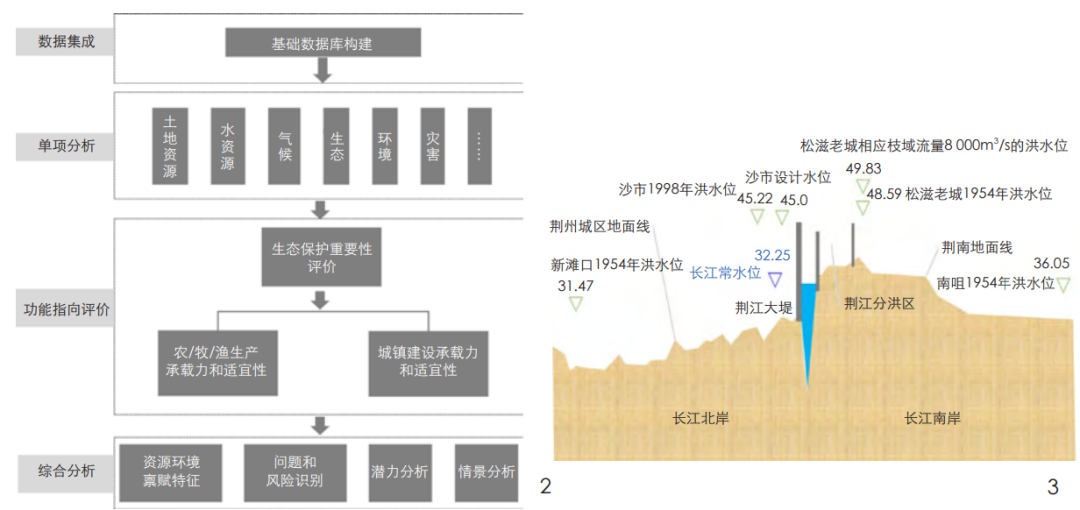

土地资源承载能力主要采用折减法,通过包括生态红线的生态用地、25°陡坡区、重要林地、灾害影响范围等区域折减可计算土地承载农业开发和城镇建设的规模。在最严格的水资源管理制度背景下,以总量控制指标为锚点,按照现有用水结构和用水水平,测算水资源支撑农业开发和城镇建设的规模。以水功能区划等为依据,划分水环境管理单元,计算环境容量,按照现有排放强度测算水环境承载农业开发和城镇建设的规模。

荆州市水资源在局部县市对农业开发产生了一定的制约,主要原因是这些县市现状农业用水指标较高,且用水总量控制指标中农业用水的分配指标同耕地规模并不匹配。荆州市市辖区水环境对农业生产和建设开发存在一定制约,主要原因是高强度生活污染排放、农业面源污染和工业污染的多重叠加,且由于水位原因市辖区难以通过长江利用全市环境容量。

荆州市主要的资源环境是土地资源、水资源和水环境,而在全国其他区域可能会涉及草地资源、渔业资源等重要生态资源,应结合本地特征针对性增加相关评价。

荆州市除市辖区外,均属于国家农产品主产区,因此在评价指标的选取中不仅要体现生态优先,也要体现保护良田的重要原则。荆州市有长江横穿而过,西部松滋存在石漠化区域,因此生态保护重要性评价重点围绕水源涵养功能重要性、石漠化敏感性等展开。

在农业开发适宜性评价环节,按照细化优化评价方法的原则,依据《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)增加全域的耕地质量评价,利用标准的指标框架,进行全域全覆盖的评价。

在城镇开发适宜性评价环节,建设开发应避开高质量耕地,因此耕地质量也作为重要指标参与评价,且权重较高。

图2 资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价的逻辑示意

图3 长江水位和荆州市地面高程关系示意图

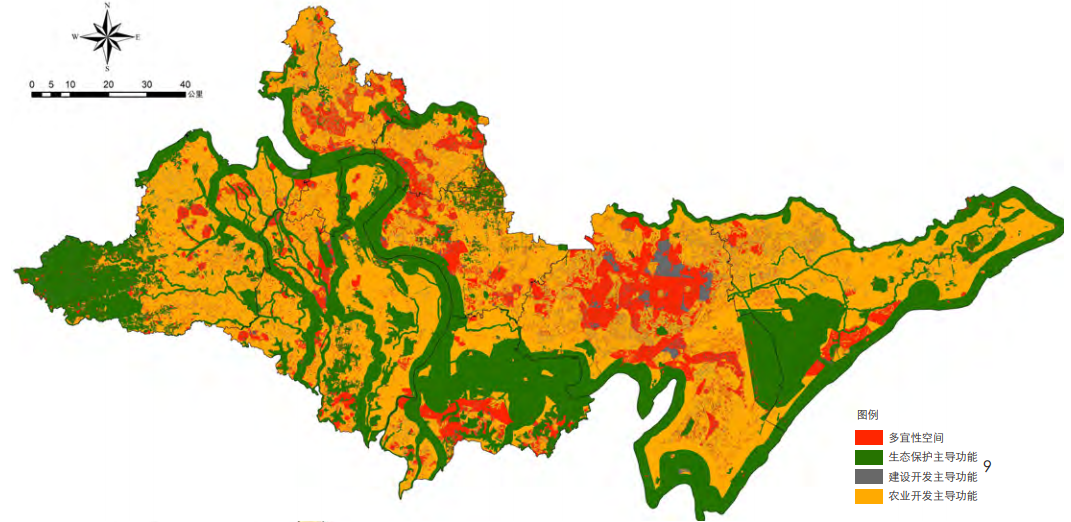

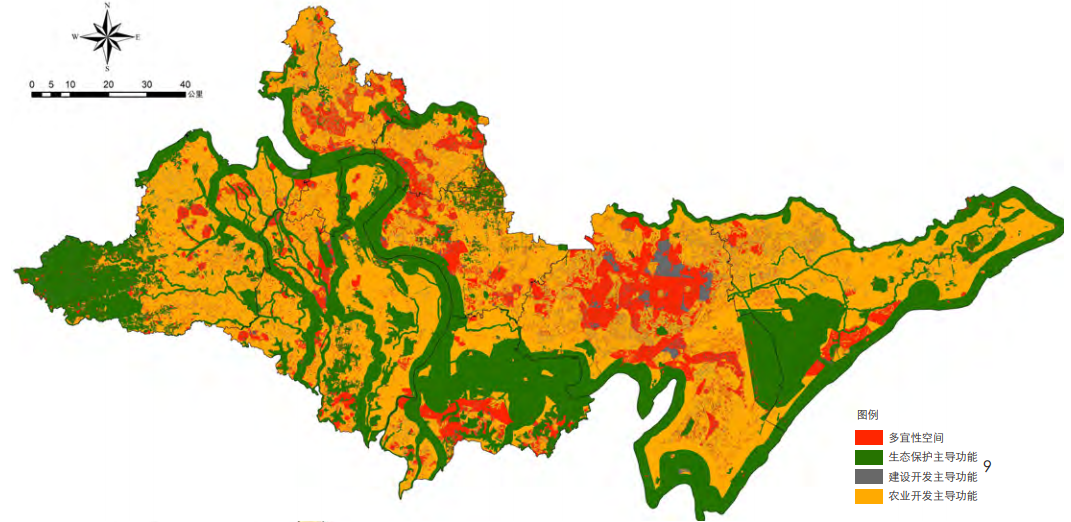

荆州市“双评价”工作最终形成了三类空间的分项评价以及三类空间的叠合评价。在分项评价中能够一窥其空间分布,也会形成对下一步国土空间规划具有重要帮助的认识。荆州在生态保护重要性评价中,最后形成了南“网”北“斑”中长江的生态保护重要性格局,生态保护极重要区的主要组成为江河林网等。这一结构性的认识,有助于下一步开发保护格局的构建中优化全域的生态系统和网络,不断提高国土空间的生态价值和服务功能。

在农业开发适宜性评价中,耕地和适宜性的对应关系,是耕地格局调整优化的重要方向。在不适宜区和低适宜区的耕地,应成为有限调整和优化的对象,如荆州市存在大量沿长江滩涂开垦且不受防洪堤保护的耕地。在其他区域,也会存在耕地同生态保护之间的重叠冲突问题。低适宜区的耕地,其低适宜的原因在某种程度上会成为下一步高标准农田建设的方向,例如缺乏灌溉设施、肥力不足等。

通过三类适宜性的叠加分析,识别以自然本底评价为主的主导功能,可以得到基于适宜性评价的总体空间格局,其中包括多宜性空间的识别,对多宜性空间的讨论和选择,有助于下一步三类空间总体格局的形成,是一种重要的辅助手段。这种主导功能的识别和多宜性空间的讨论,应该同传统的城乡规划的“方案”进行区别,不宜直接作为下一步规划的直接依据。

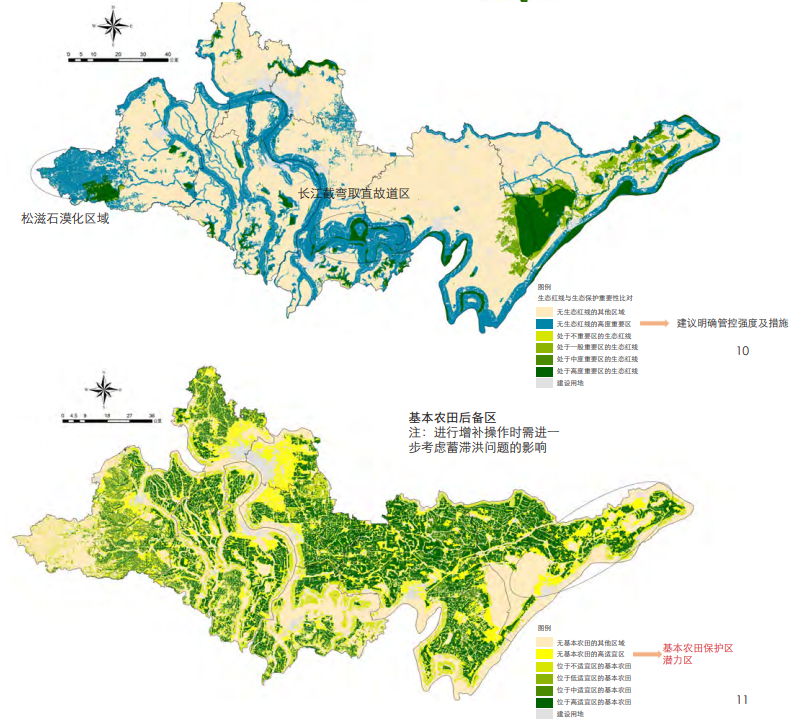

生态保护极重要区作为具有生态功能极重要区或生态极敏感脆弱的区域应按照指南要求,纳入生态保护红线。在实际工作中生态保护极重要区的识别生态保护红线划定工作的第一步。接着叠加扣除人文景观类区域的国家级和省级禁止开发区,以及涵盖极小种群物种分布栖息地、重要湿地、野生植物集中分布地、雪山冰川等其他各类重要保护地,形成生态红线划定的工作范围。然后通过自然边界、保护地边界、江河湖海延伸范围、自然资源调查地块边界等修正边界。最后通过现状规划衔接、跨区域协调、上下对接等方式确定生态保护红线方案。

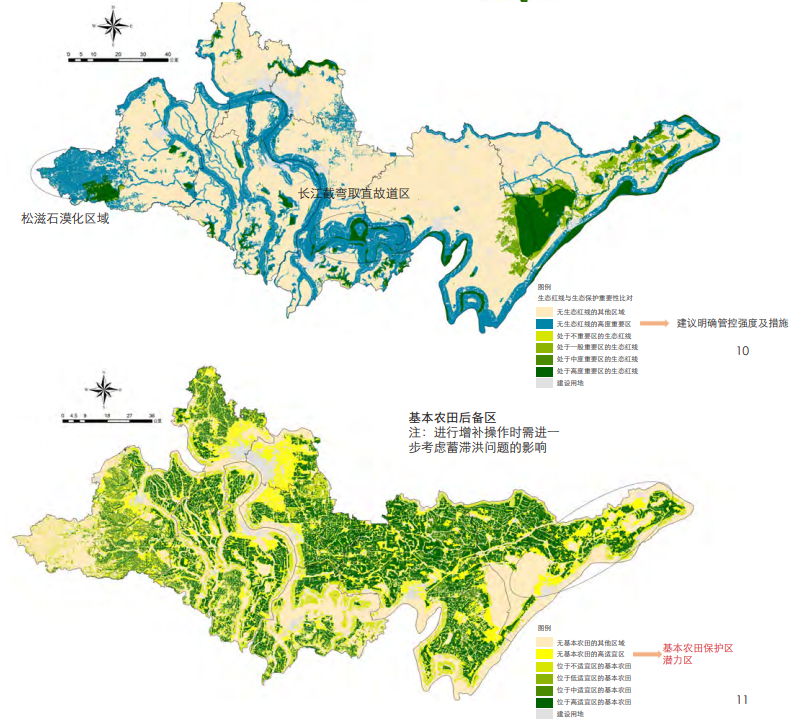

在这一生态保护红线的工作流程中,生态保护极重要区的识别是一项重要的基础工作。通过生态保护极重要区的分析,结合现状实际空间的生态功能类型,能够大致判断下一步生态红线的优化方向。通过同现有生态保护红线方案的比对分析,荆州市识别了两处重要生态功能区域,分别是松滋石漠化地区、长江截弯取直故道区,这两处也是下一步需要纳入生态保护红线或针对性增加生态管控措施的区域。

基本农田保护区的划定特别是永久基本农田的划定,是国土空间规划的重要组成部分。通过农业适宜性评价和现有基本农田的叠加分析,能够清晰地找到基本农田划定的潜力区。很多基本农田潜力区往往也是城镇未来发展的热点区域,农业高适宜空间和城镇发展需求的空间高度重合是规划师不得不面对的问题。因此基本农田的划定,特别是基本农田潜力区的识别和认定,也要同发展需求、城镇开发边界的划定进行协调,在保护优质耕地的原则下确定基本农田,继而划定永久基本农田。

资源环境承载能力产生的紧约束,对城镇开发边界划定的规模产生重要影响,虽然资源环境承载能力在某种程度上可以通过一些工程和非工程措施进行提升,但其约束性恰恰是城镇开发边界划定的规模上限的重要依据。在重要生态地区、开发强度较高的地区,通过“双评价”工作,按照生态优先保护农田的基本原则,往往能够框定一个相对明确的城镇开发边界,这也是各类城镇开发边界划定研究中采用的反向法的原理。而在发展潜力较大、发展需求较强的地区,城镇开发边界的划定需要考虑更多的因素。

图4 荆州市“双评价”工作采用的“并联校核”模式工作框架示意图

图5 荆州主导功能评价和多宜性空间分布示意图

资源环境承载能力的重要约束指标,往往是规划监测、评估、预警的重要指标,更应该是规划重要的目标指标。在未来的指标考核系统中,这些资源环境承载能力的约束指标甚至可以成为政府考核、同用地增量等挂钩的重要指标。当然,这些未来制度的设计,不仅要考虑紧约束的资源环境,同时也要综合考虑区域战略、地区定位等各方面要求。

荆州市存在一定的资源环境约束,例如部分县市的水资源农业承载力不足,针对其中用水效率不高的县市,是否可以用农业用水效率指标来作为国土空间开发和保护的重要考核指标,甚至可以挂钩农业优惠政策,更甚至挂钩增量建设用地指标,亦不失为未来的一种思路。又或者如荆州市区,面对污染排放强度较高的问题,污染排放强度是否可以作为重要考核指标。

回到规划中的指标体系本身,这些紧约束指标的纳入和针对性的设定目标,是非常有必要的,而且也是解决开发保护主要矛盾的重要路径。

原有城规体系中,对自然资源管理的手段较弱,而土规中着重指标传导。通过“双评价”的工作,可以为部分自然资源的管理带来新思路。以荆州市部分县市水资源农业承载力不足的问题为例,那些水资源效率并不低的县市,对他们自身而言是水分少了的问题,而对于省级或地级市层面而言,是水资源的统筹匹配出了问题,基本农田任务较多的县市并没有得到相应多的农业用水指标。也有一些区域通过引调水等外部干预,增加承载力弹性,但这些外部干预增加承载力弹性的方式必然会反映到再上层次(流域、国域)的此消彼长的统筹分配问题。

生态修复在国土空间规划中不同情境下有不同的理解,宏观的可以包括土地治理、生态修复、流域治理等一系列国土空间的治理和修复行为,而微观的可以理解为对生态系统的功能恢复和生态空间的修复。通过“双评价”工作,可以有效识别生态的敏感区域,这些区域往往是需要修复和治理的重要生态空间。通过开发保护矛盾的判断和识别,也可以找到需要整理和修复的各类国土空间,诸如矿山、塌陷地、污染地块等。以荆州市为例,松滋的石漠化地区是重要的生态修复治理区域,部分内河水系是污染治理的重点区域。

图6 荆州市生态保护红线与生态保护重要性比对分析

图7 荆州市基本农田与农业适宜性评价比对分析

“双评价”工作对国土空间规划在指标体系构建、控制线划定、全域空间格局形成、自然资源管理和生态修复方面具有重要的支撑作用。大体可以归纳为若干种支撑路径。第一种是直接引用型,如生态保护极重要区,分析结果应该完整得传导至生态红线划定阶段,作为重要的划定基础;第二种是约束传导型,如资源环境承载能力评价结果,对农业开发、城镇建设的规模约束直接影响国土空间中农田和城镇建设用地规模的设定;第三种是方案辅助型,例如基本农田和农业适宜性的比对分析结果为基本农田补划提供了潜在分区,多宜性空间基于不同原则的主导功能选择是国土空间格局的重要参考方案。“双评价”工作为国土空间规划提供了科学性依据,其同样也需要后者提供需求指引。

“双评价”各分项的技术在各类规划中具有较长的应用历史,在相当长的时间内为各类规划提供了技术支撑。目前全国各地的“双评价”工作陆续展开,大致分为自上而下、上下联动、自下而上三类编制模式,但不管是何种模式,具有一定统筹事权和相应技术管理力量的地级市层级,是合适的工作主体单元。目前不乏框架清晰、操作简便的技术逻辑,但如何有效支撑国土空间规划需要在实践中进一步探索和研究。

通过荆州市的工作案例,完成从技术框架搭建,到结合本地特点的针对性指标和方法设计,再到评价结果的分析应用,再到最后通过一定路径支撑国土空间规划,在某种程度上实现了“双评价”工作和国土空间的有效链接。在技术框架方面,结合本地特点的针对性指标和差异化评价方法是必不可少的。

“双评价”工作对国土空间规划在指标体系构建、控制线划定、全域空间格局形成、自然资源管理和生态修复方面具有重要的支撑作用。在“双评价”对国土空间规划的支撑路径方面,大体可以归纳为以下若干种。第一种是直接引用型,如生态保护极重要区,分析结果应该完整得传导至生态红线划定阶段,作为划定基础;第二种是约束传导型,如资源环境承载能力评价结果,对农业开发、城镇建设的规模约束直接影响国土空间中农田和城镇建设用地规模的设定;第三种是方案辅助型,例如基本农田和农业适宜性的比对分析为基本农田补划提供了潜在区,多宜性空间基于不同原则的主导功能选择是国土空间格局的重要参考方案。

现今,国土空间规划仍然存在着诸多疑点难点,而作为重要支撑的“双评价”,不管是技术理念、方法指标,还是成果应用、支撑路径方面,仍然有很多问题有待研究,而如何使其整个工作体系能够更好地应对国土空间规划的需求,更是难题中的重点。

项目负责人:裴新生

主要参编人员:裴新生、贾晓韡、胡方、黄华、刘振宇、金荻、钱慧、张博、张博钰、宗立

黄 华 上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 主创规划师 工程师 注册公用设备工程师

刘振宇 上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 所副总工 高级工程师 注册城乡规划师

胡 方 上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 主任规划师 高级工程师 注册城乡规划师

贾晓韡 上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 副所长 高级工程师 注册城乡规划师

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):“双评价”支撑国土空间规划的路径初探——以荆州市为例

规划问道

规划问道