点击

上方蓝字

关注我们

编者按

南京,作为有着七千多年文明史、近两千六百年建城史、近五百年建都史的文化名城,在中国历史上具有特殊的地位和价值。特别是纵览中国近现代史,这座城市目睹了列强冲开国门的屈辱、垂泪于数十万同胞涂炭的悲伤、更见证了中国共产党人团结带领人民不屈抗争,从胜利走向胜利的丰功伟绩。

在市规划资源局机关第一党支部和南京市城建档案馆党支部的联学共建活动中,通过对馆藏档案、历史图集等史实资料的梳理,一个个鲜活的故事,从故纸堆中浮现。南京规划资源人对这座城市的爱,对党的事业的忠诚,在档案资料中佐证、升华!

为了更好地用档案见证中国共产党百年辉煌,用档案回溯规划资源工作轨迹,用红色档案讲好党史故事,激发规划资源人的使命感和荣誉感,我们将用市规划资源局的馆藏档案,梳理还原南京大屠杀死难者国家公祭仪式固定举办地——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆历时三十载、前后四次的规划建设历程,共同见证建筑背后蕴含的华夏儿女对逝者的无尽缅怀和以史为鉴、开创未来的信心和决心。

红色

档案

这座纪念馆

历时30载、两位院士接力设计

水西门大街418号,早已成为了很多人记忆中抹不去的一处所在——这里是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。灰白色调的建筑群落及雕像,四处蔓延着凝重的气氛。

纪念馆里大量的文物、照片、历史证言、影像资料、档案以及遗址,对历史真相做了完整的复原。从2014年起,纪念馆成为了南京大屠杀死难者国家公祭仪式的固定举办地。

我局城建档案馆的馆藏档案完整地记录了其用地、规划、建设等重要节点事件。本期“红色档案”,我们将系统梳理这些珍贵档案,回顾侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的规划、建设历程。

齐康主持,历时十年建成纪念馆

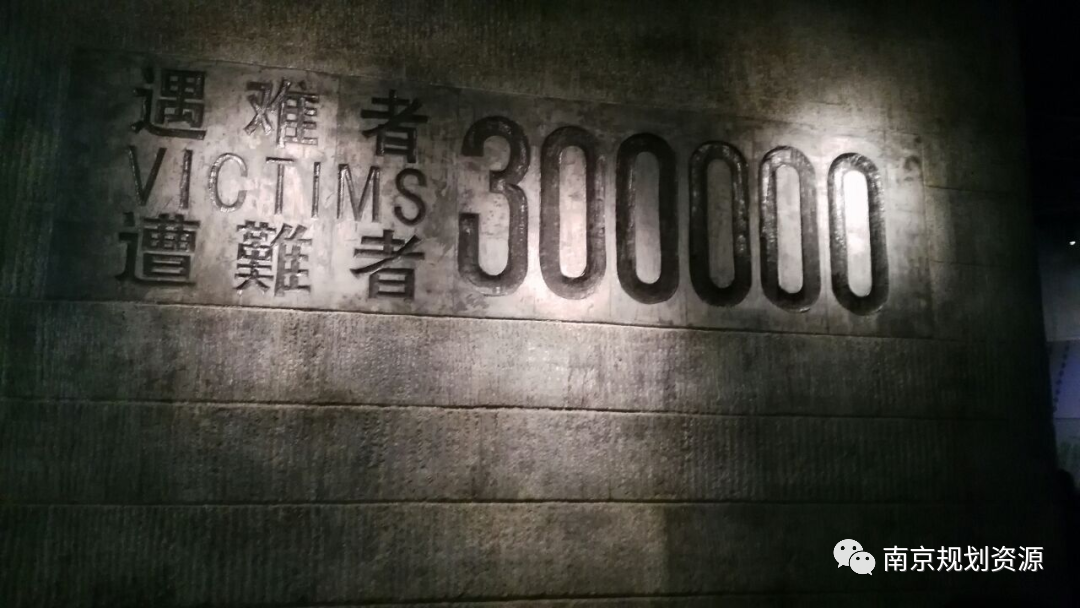

1937年12月13日,日军侵占南京后公然违反国际公约,在南京及附近地区进行长达6周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等血腥暴行,大量平民及战俘被日军杀害,遇难人数超过30万。

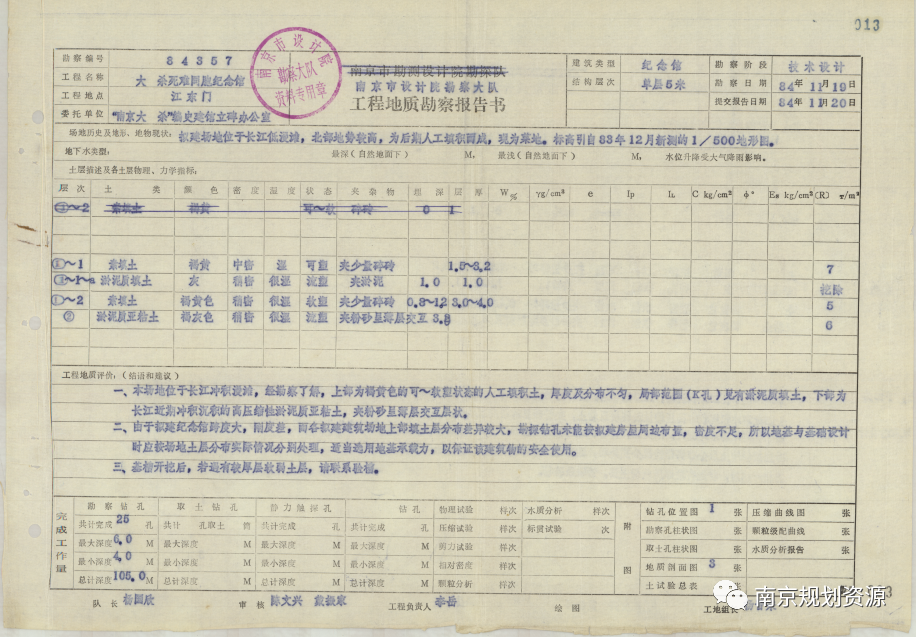

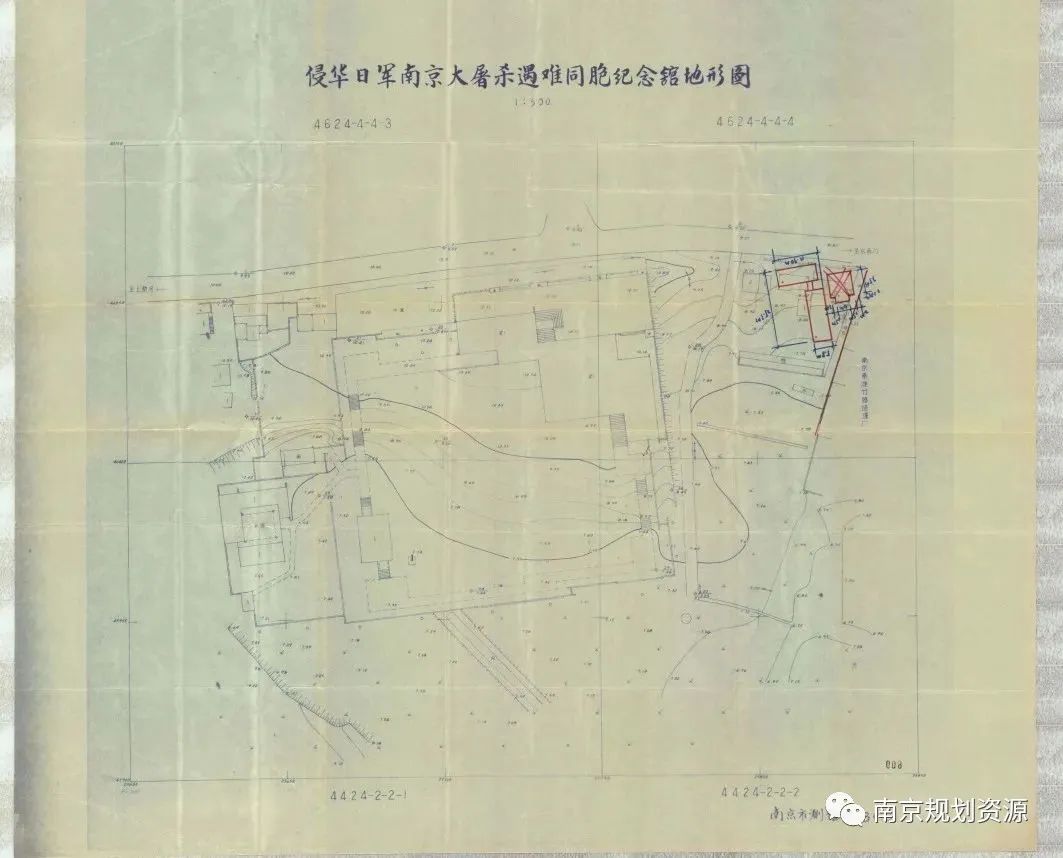

为了将这段血写的历史永远铭刻在南京土地上,1983年底,经省委、省政府批准,南京市政府决定在当年日军屠城埋尸的江东门“万人坑”遗址建馆立碑。馆藏档案显示,1984年11月,纪念馆的建设用地进行了工程地质勘察,为正式开工建设做准备。

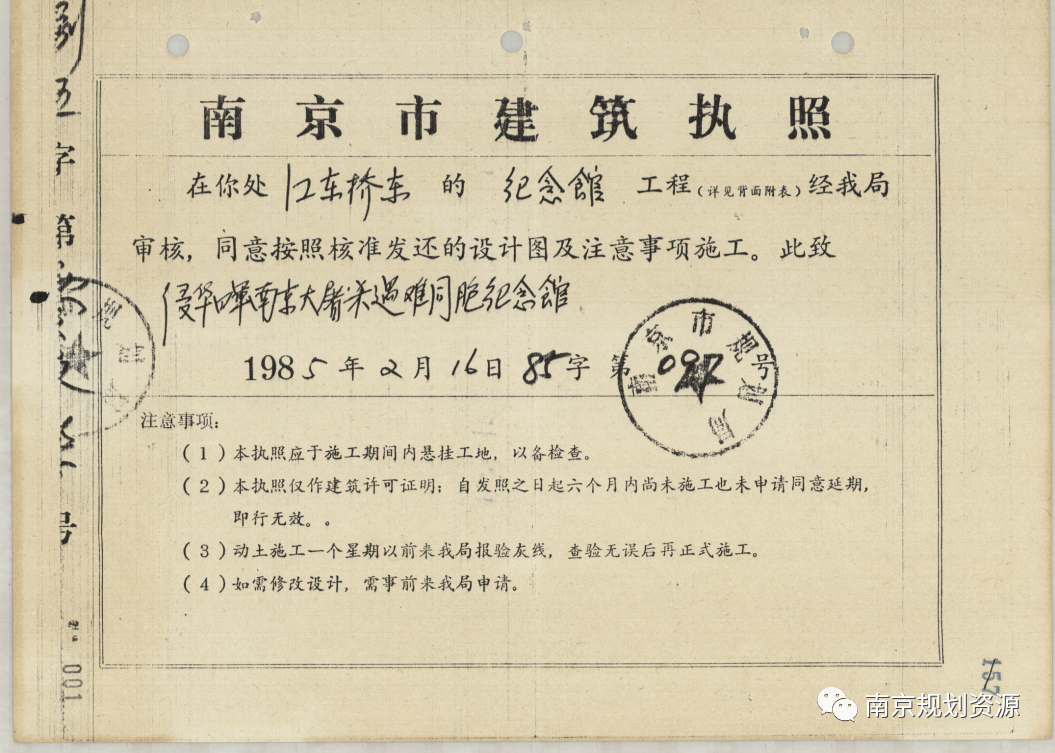

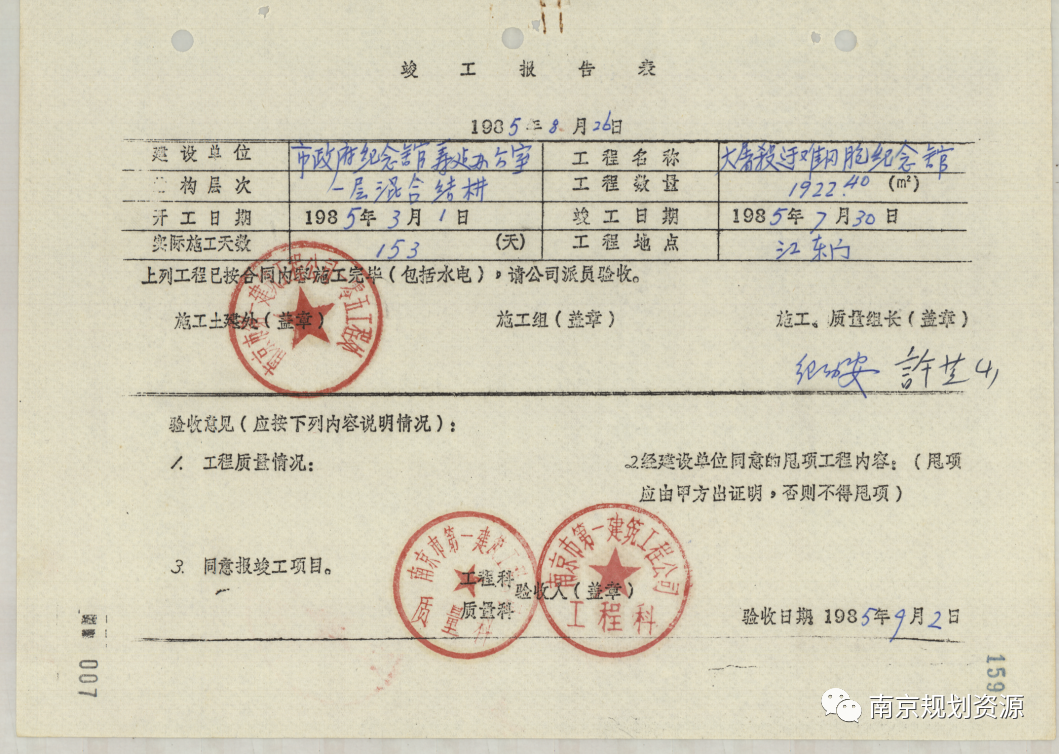

1985年2月3日,来宁视察的邓小平同志,题写了“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”馆名,正式揭开了纪念馆建设的序幕。该项目于1985年2月16日提交了工程开工申请报告,同步领取了建筑执照,并于1985年3月1日正式开工建设,1985年7月30日正式竣工。

由于场馆所在地为侵华日军南京大屠杀江东门集体屠杀遗址和遇难者丛葬地,因此该馆又被称为江东门纪念馆。这是我国第一座抗战史系列专题纪念馆,也是一部用鲜血筑成的教育史书。

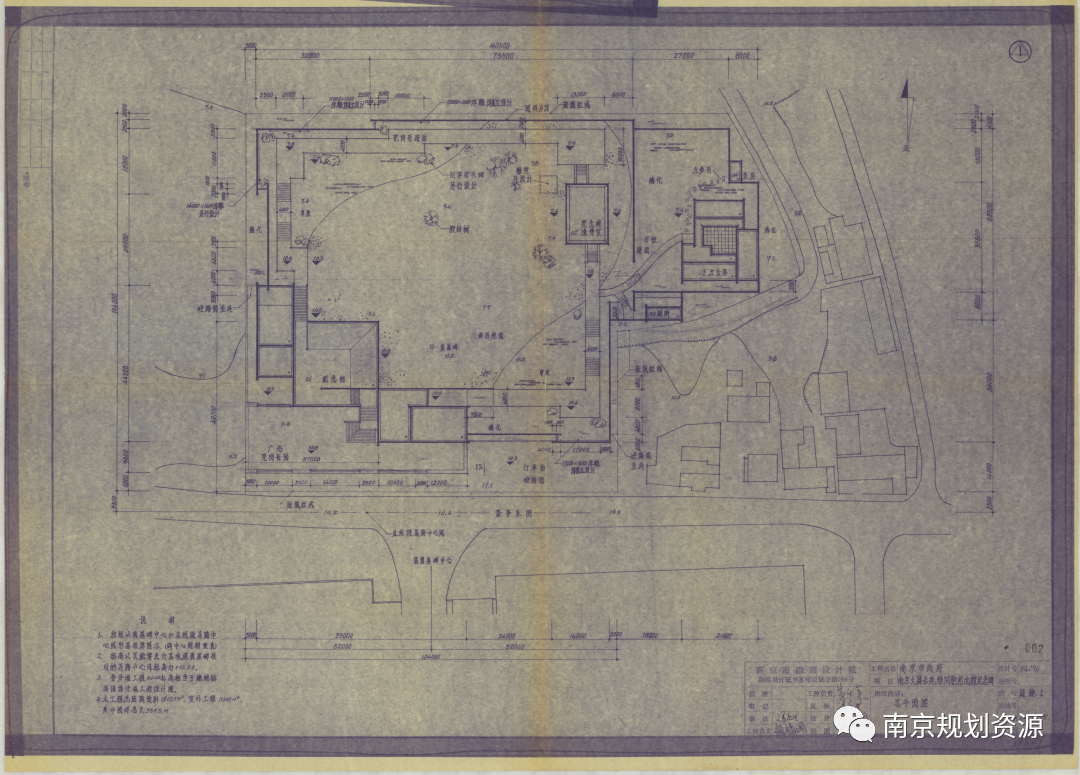

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆由主体建筑纪念馆、呈半地下室的遗骨陈列室、办公房、污水泵房、厕所以及由卵石广场、浮雕等组成的室外工程共6个单体建筑构成。纪念馆由东南大学建筑学院齐康教授设计,他为此次设计确立了“生与死”的中心思想,“场”与“墙”则成为了承载这一思想的物体。

齐康教授说:“场”是“有情感的‘场’、有表达的‘场’”。卵石地面寸草不生,只有枯焦的树木,但石子场地沿边及台阶上则种上草皮,不由让人产生强烈的“生与死”的深层联想:一边是敌人涂炭生灵,一边是“春风吹又生”的景象。

纪念馆很快就在国内外产生了较大反响,迅速成为了我市对外宣传和平友好、反对侵略战争,以及对内进行爱国主义教育的重要阵地,并荣获了“中国80年代十大优秀建筑设计”和“中国九十年代环境艺术设计十佳”等殊荣。

10年后扩建,同步规划预留未来发展区域

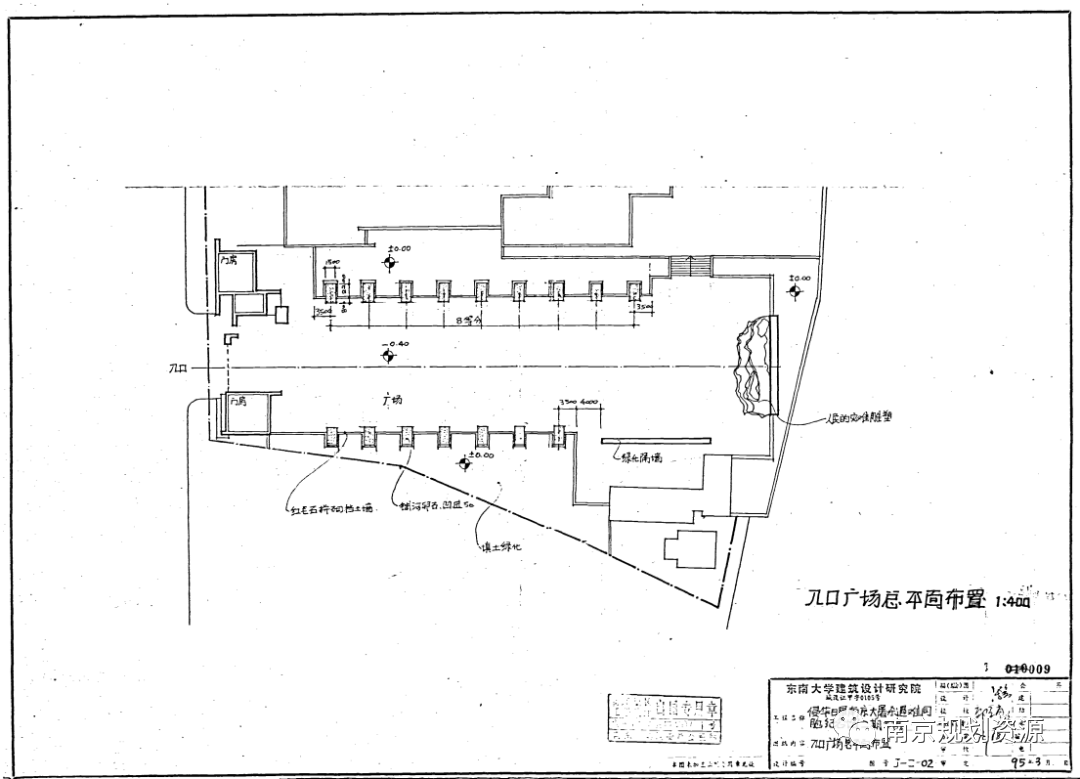

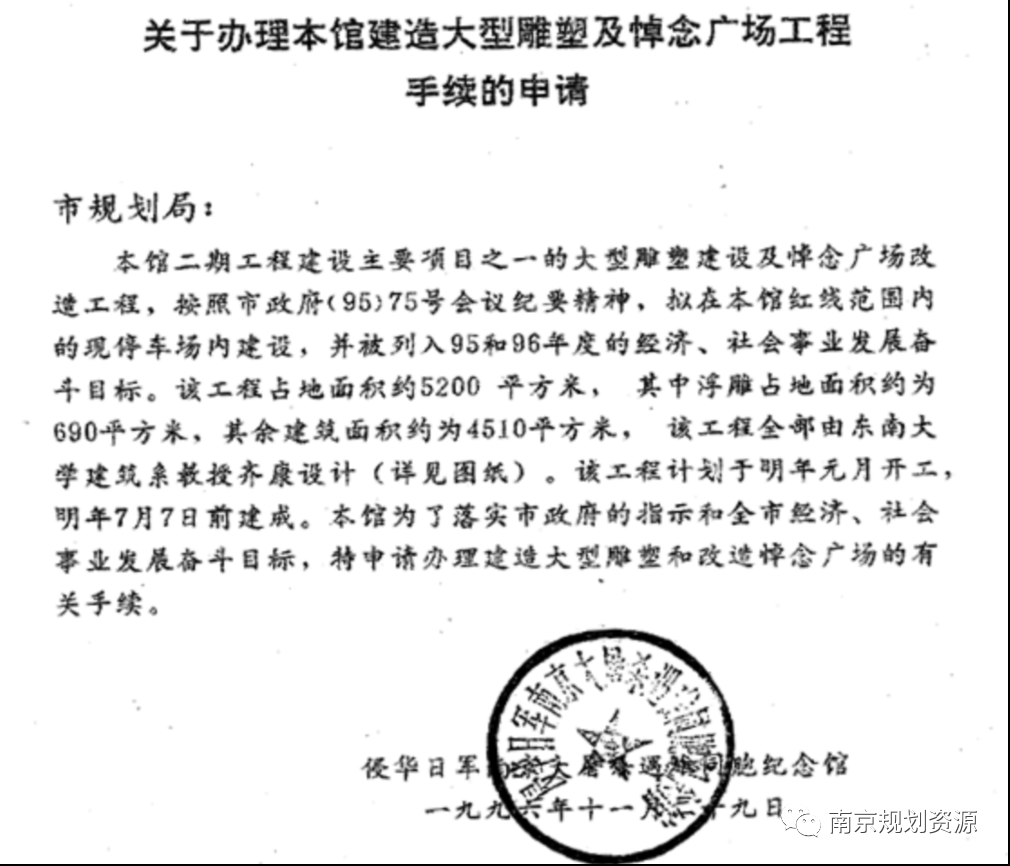

1995年,在投入使用十年后,纪念馆一期工程进行扩建。作为原有场馆的延伸、完善和拓展,扩建工程在风格、效果上与原建筑保持协调、一致和完整,设计按照中科院院士、东南大学教授齐康先生的总体设计进行。

扩建工程入口广场总平面布置核准图

考虑到纪念馆未来的发展,规划同步将纪念馆南、北两条道路形成的大三角地带纳入了纪念馆的发展规划区域并加以控制,为纪念馆后续二期、三期工程的扩建预留了规划、用地空间。《南京市城市总体规划》(1991年1月国务院批准,2001年9月调整)明确,河西新城区是主城的重要组成部分,并提出了河西新城区既要突出主体功能,又要多元协调发展的要求。在《河西新城区总体规划》中,纪念馆作为重要的文化设施用地和爱国主义教育基地保留,并提出在原有规模基础上扩建预留用地。

为了多渠道筹措建设资金,全市还开展了“人人为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆二期工程建设捐赠一元钱”活动。

1997年12月12日,历时两年的扩建工程全部竣工交付。这座形似墓冢的遗址性纪念馆,以独特的纪念建筑和珍贵的文物史料展陈,让每一个观览者的心灵都受到了冲击和洗礼。

下期预告

下期的“红色档案”专题,我们将继续走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,梳理回顾纪念馆的规划、建设历程。中国工程院院士何镜堂在国际竞赛中拔得头筹,接力齐康院士,负责纪念馆二期、三期的扩建工程。这次国际竞赛,有哪些规划设计大师参与?何镜堂又为纪念馆带来了怎样的设计理念呢?敬请关注明天的“红色档案”。

审核:陶乐

审稿:朱佳

发布人:潘昕

原文始发于微信公众号(南京规划资源):红色档案 | 这座纪念馆,历时三十载、两位院士接力设计(上)

规划问道

规划问道