摘 要

根据管制要素(区域)央地事权分配差异,国土空间用途管制可以划分为中央垂管型、央地协同型、地方直管型和地方主管型;不同类型的管制传导机制均由管制事权传导和管制行为传导两部分组成,具有不同的自身特征。昆明市国土空间用途管制类型以央地协同型和地方直管型为主,注重与空间规划的协调,形成了央地协同且具有地方特色的传导机制实现路径。

作者:祖健、艾东、郝晋珉、邢丹妮、程建

通讯作者:艾东,中国农业大学土地科学与技术学院,副教授,博士生导师。

来源:《城市发展研究》2021年11期。

一

(一)控制权理论视角下的国土空间用途管制

控制权理论(Control Rights Theory)是一种基于经济学不完全契约和新产权理论视角提出的、有关中国政府内部权威关系的理论模型,该理论的核心是将政府各级组织部门之间的控制权概念化为目标设定权、检查验收权和激励分配权三个维度,其基本思路是将政府内部上下级关系看作是委托方—管理方—代理方各方之间的契约关系。控制权理论框架适用于分析中国政府在不同领域、不同阶段的治理结构、权威关系、行为类型及其变化过程,部分学者也将其运用于国土空间规划治理机制和治理模式的分析。本文基于管制事权视角将国土空间用途管制定义为:国土空间用途管制本质上是一种以空间规划为依据,依靠政府强制力对国土空间开发、利用等人类行为进行限制和约束的一系列活动,其施管主体就是具有管制事权政府的相关主管部门,受管主体是国土空间开发利用者(单位或个人),受管客体是空间结构、空间用途、空间权属等国土空间属性。

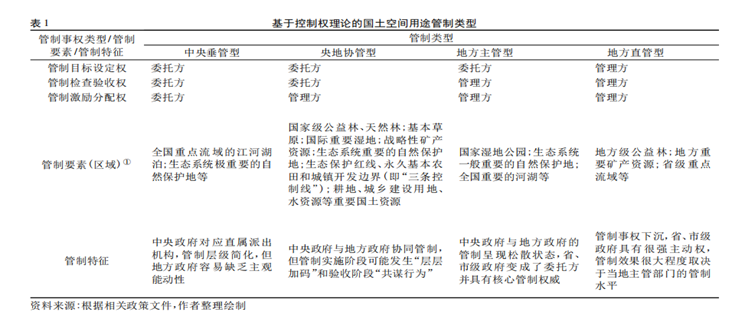

结合上述管制内涵,将各级政府行使的国土空间用途管制事权概念化为管制目标设定权、管制检查验收权、管制激励分配权三类。其中,管制目标设定权是指政府相关部门对国土空间用途管制实施目标进行制定的权力,作为核心的管制权威,一般是某一级政府主管部门直接制定,自上而下进行实施传导,或者部分管制目标由不同层级政府主管部门协商而定;管制检查验收权指检查国土空间用途管制实施效果是否符合既定目标的权力;管制激励分配权指的是针对国土空间用途管制具体实施的进行考核、奖惩设置的权力。借鉴控制权理论的基本思路,委托方指代中央政府,管理方指代省、市级政府,代理方指代县、乡级政府。依据国土空间用途管制的管制要素(区域)的差异性,将三种类事权在委托方和管理方进行相应的配置,最终形成了四种不同的国土空间用途管制类型(表1)。

(二)不同类型国土空间用途管制传导机制的探讨

当前面临的多规管制冲突本质是对土地发展权的管理权的争夺,一定程度上也是对用途管制事权的争夺。本文借鉴控制权理论框架并以管制事权的分配为切入点,进一步探析管制实施过程中的传导机制。研究发现,管制传导机制分为管制事权传导和管制行为传导两部分,整个传导过程中由施管主体、受管主体、受管客体组成,其中空间属性的状态可以直接或间接地反馈给不同的施管主体,最终形成了四种不同类型国土空间用途管制的全闭合传导机制。

在具体管制实践中,往往某一空间尺度的用途管制实施是几种用途管制传导机制共同运行的结果。从从内容来看,每一种管制传导机制都具有自身的特点:(1)“中央垂管型”管制的传导机制:管制传导要素一般是对于国家来说极为重要的区域或者空间资源要素,管制传导的方式以指标控制和分区管控为主,管制路径较短且管制传导中协调成本较低,管制效果中央政府最为可控。(2)“央地协管型”管制的传导机制:管制传导要素对于国家来说较为重要且传导过程中可能出现央地价值取向不一致的重点空间资源,管制传导方式综合性强,管制路径较长且传导过程中协调成本最高,管制效果中央政府可控。(3)“地方主管型”管制的传导机制:管制传导要素对于国家来说一般重要的空间区域或空间资源,管制传导方式多样化,管制路径较长且传导过程中协调成本较高,管制效果中央政府较为可控。(4)“地方直管型”管制的传导机制:管制传导要素对于国家来说不太重要而对于地方来说重要的空间区域或空间资源,管制传导方式灵活度高,管制路径最短且传导过程中协调成本最低,管制效果中央政府较不可控。

二

土地用途管制阶段,坚持和强化土地用途管制是市级土地利用总体规划的规划原则和主要任务。进入国土空间用途管制阶段,市级层面用途管制具有承上启下的作用,既要落实和传导国家和省级空间及其资源的管控要求,又要指导和约束县区级用途管制实施,具有一定的战略性、协调性以及实施性,是管制传导机制中的重要环节。基于不同类型用途管制的传导机制,可知市级政府尽管都作为国土空间用途管制的施控主体,由于辖区管制对象多样化,其管制事权的类型也会相应不同。可能只是管制实施行为中的直接实施者,也可能是具有管制目标设定权、管制检查验收权和管制激励分配权中的一种事权或几种管制事权组合。

对于管制传导对象,强制性内容作为空间规划法规体系的强刚性组成部分,也是空间用途管制至关重要的组成部分。市级层面的空间用途管制既要传导落实上级政府制定的管制任务和目标,也要依据本级空间规划内容行使好用途管制的相应事权,尤其是空间规划中部分强制性内容的传导落实。按照《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》的“附录F强制性内容”,市级规划的强制性内容包括安全底线约束性指标、生态空间格局、自然保护地体系、三条控制线、历史文化保护线、中心城区“四线”、公服设施的配置标准和布局原则、重大基础设施布局等,需要在图纸上有准确标明或在规划文本上有明确、规范的表述,同时提出相应的管制措施。因此,市级空间规划中除了对生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区等规划分区进行合理划定以及相应管控规则的制定,还应将与空间用途管制直接相关的强制性内容在规划编制过程中予以一一回应落实,以作为同级国土空间用途管制的重要管制依据和向县区级及以下政府进行管制传导的主要内容。

三

(一)国土空间用途管制传导要素识别

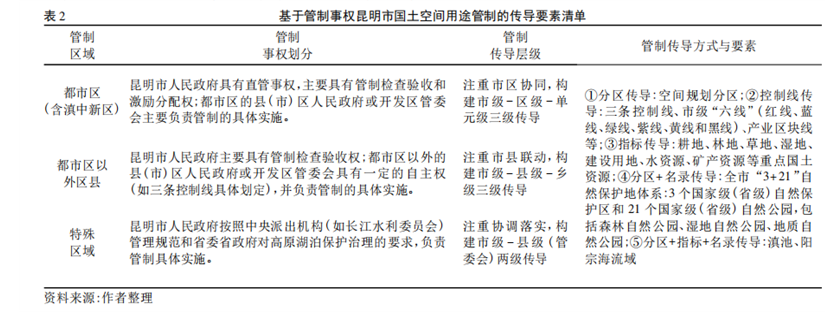

作为高原湖泊型城市,昆明市围绕“湖-城”、“坝-城”关系,始终坚持生态优先和绿色发展,以滇池、阳宗海流域的保护和治理为重点,谋划昆明市的“一本规划、一张蓝图、一套管制”。按照《云南省州(市)国土空间总体规划编制技术指南(试行)》的要求,在规划编制过程中对市级规划要求的强制性内容逐一传导落实。从管制事权分配模式来看,昆明市空间用途管制以央地协管型和地方直管型为主。基于都市区与都市区以外区县差别化的地方事权,构建了分区分类、事权明晰的用途管制传导要素清单(表2)。

特别地,昆明市管制传导中注重规划分区、三条控制线和核心管控指标传导方式之间的内在逻辑关系,即三条控制线是规划分区的基础,核心管控指标反映了规划分区中耕地、林地、草地、湿地、水资源等重点国土资源的规模或强度属性。对于分区传导,昆明市传导落实云南省主体功能区定位与省域生态、农业和城镇空间布局,以“三调”成果为底图,结合全市三条控制线划定成果,充分衔接《昆明市和滇中产业新区水功能区划(2011—2030年)》、《昆明市“三线一单”技术报告》和《昆明市矿产资源总体规划(2021-2025年)》等成果,统筹划定“市域-都市区-中心城区”三个空间尺度国土空间规划分区,并制定相应的空间用途管制规则;县区级及以下政府管制传导,结合地方实际,对市级划定的规划分区进一步优化,划定不同国土空间用途分区和管制分区。在控制线传导方面,基于“三山九坝两湖”的自然地理格局,昆明市以“双评价”成果为基础,引导“离湖布局,远湖发展”,统筹划定三条控制线,为市域用途管制提供法定依据;县区级及以下政府管制传导,在严格落实生态保护红线和永久基本农田两大红线的基础上,统筹优化县乡级城镇开发边界。而对于核心指标管控传导,基于“战略定位-规划目标-指标体系-管控指标”思路,充分考虑管制资源要素内容和对应管制事权,合理设定了生态保护面积、用水总量、滇池水质等级、阳宗海水质等级、永久基本农田保护面积,坝区耕地划入永久基本农田比例、耕地保有量、建设用地总面积、林地保有量、基本草原面积、湿地面积、自然和文化遗产数等12项核心管控指标;县区级及以下政府用途管制逐一传导落实,并结合自身事权设定其他管控指标。

(二)国土空间用途管制传导机制实现路径

1.锁定管制任务,构建央地协同和地方特色的管制架构

根据管制要素识别结果可知,昆明市国土空间用途管制以央地协管型和地方直管型为主,因此结合两种类型用途管制的传导机制的特征,尤其注重管制要素的央地价值取向的一致性和上下联动工作机制,以减小管制设计和实施过程中的协调成本。昆明市属于典型的高原湖泊型城市,其发展目标是建设区域性国际中心城市,而发展和保护的主要矛盾集中在滇池流域及各大坝区,因此昆明市空间用途管制除了落实了国家及云南省委、省政府提出的有关空间管制相关要求(如主体功能区战略落实、三条控制线的划定和管控等),还以滇池流域保护和治理为重点,处理好“湖-城”关系和“城-坝”关系,形成了都市区内外差异化管制传导体系,以促进滇池流域内外协调发展,最终搭建形成全域覆盖而又有重点、央地协同且有地方特色的管制架构。

2.明确管制要素,加强空间用途管制与空间规划协调管控

昆明市在推进国土空间规划编制中,尤其注重编制内容与空间用途管制的协调,对规划强制性内容逐一回应,并着重梳理城市发展和空间资源环境管制的传导内容,力争做到空间规划的能用、好用和管用。针对滇池流域和阳宗海流域等重点区域,不断推进《滇池流域国土空间保护和科学利用专项规划》和《阳宗海流域国土空间保护和科学利用专项规划》,为两大流域空间用途管制做了更为详细的规划安排。对于重点管制传导要素,在规划编制过程中开展了大量的优化和衔接工作。例如对于永久基本农田保护面积、耕地保有量、城乡建设用地规模等约束性指标,一方面结合昆明市特色在常规指标的基础上加入“坝区耕地划入永久基本农田比例”;另一方面立足建设区域性国际中心城市的目标,注重与区域资源环境承载能力和社会经济发展水平相匹配,兼顾公平与效率,分层次、分维度、多元方法并用进行指标值的测算和分解传导。

3.完善保障体系,注重管制领域法规政策衔接和信息平台建设

国土空间用途管制亟需在相应政策中理顺政府规划和管制行政事权,优化职能分工和建立衔接机制。昆明市在制定规划分区差异化管制规则时,注重衔接重点国土资源保护管理的相关法规条例,例如《云南省滇池保护条例》、《云南省阳宗海保护条例》、《昆明市湿地公园管理办法》、《云南省林地管理办法》、《云南省实施<中华人民共和国水法>办法》等。同时,昆明市加强国土空间信息平台系统的建设,该信息平台系统采用“市级统建、县(市、区)直接使用”模式,国土空间规划“一张图”省、市、县多层级互联。最终,市级国土空间基础信息平台纵向上与省级信息平台互通,横向上各区县可通过有效的权限管理机制,利用自然资源业务专网访问市级平台,实现自然资源数据的“共建、共用、互联、共享”,为全市国土空间用途管制传导提供了重要的技术保障。

结语

基于控制权理论,将管制事权概念化为管制目标设定权、管制检查验收权和管制激励分配权,依据管制事权在各级政府的分配模式,讨论不同类型国土空间用途管制的特征,并提出了不同类型国土空间用途管制传导机制的理论模型。在此基础上,理论与实践相结合,选取昆明市空间规划实践为研究对象,阐述了昆明市作为市级层面国土空间用途管制的管制要素是什么,又是如何进行管制有效传导,对于进一步丰富管制理论研究和更好服务管制实践具有很强的现实意义。本文对于国土空间用途管制传导机制研究主要从央地管制事权分配入手,侧重于分析管制空间纵向有效传导,并以市级层面国土空间用途管制进行了探索。但是,国土空间用途管制实施也离不开横向到边的传导,因此各个空间层级国土空间用途管制横向协调路径设计未来值得进一步深入探讨,以保障空间用途管制“落地生根”并发挥应有效能。

内容有所删减、改编,未经原文作者审核,为编辑方便,已略去文中注释,完整内容请阅读原文。如有侵权,请及时联系,谢谢!

本文着重标记系编辑为便于读者阅读而添加,与原文作者无关。

中国土地政策与法律研究中心主任 | 朱道林

审核 | 王健

编辑 | 吴昭军

原文始发于微信公众号(土地学人):基于控制权理论的国土空间用途管制传导机制研究——以昆明市规划实践为例

规划问道

规划问道