本文为中国城市规划设计研究院风景分院孙培博于“2020年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

孙培博

中国城市规划设计研究院风景分院

1

公园城市发展背景

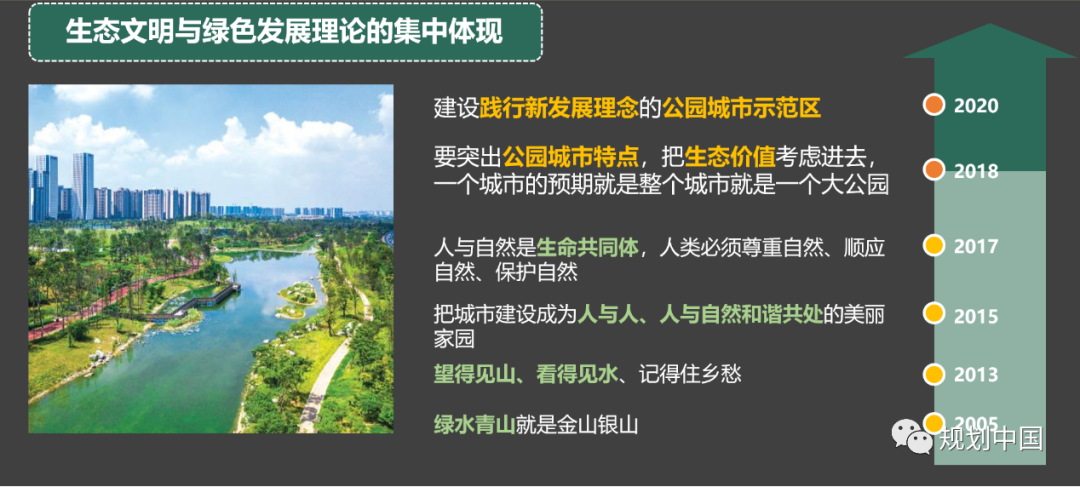

01 概念缘起

“突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”

“公园城市”的概念缘起于2018年2月习总书记在视察天府新区的讲话,其中提到“特别是要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去,努力打造新的增长极,建设内陆开放经济高地。”同年4月,习总书记在首都义务植树活动讲话中再次强调,“一个城市的预期就是整个城市是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样。”这句话非常生动地描绘了一幅公园城市的图景。2020年1月,在习总书记主持召开中央财经委员会第六次会议上,明确提出“支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。”

02 成都实践

成都作为公园城市的首提地和先行示范区,近年来理论创新与建设成就都是令人惊叹的。通过三年多的时间成都从概念到规划、从目标到指标、从理论到实践,探索了一条践行新发展理念的公园城市建设道路,这些成绩让我们可以相信公园城市能够切实引领一个城市的发展转型、激发城市活力、提升百姓幸福感。

03 意义影响

-

生态文明理论的集中体现

“公园城市”虽然是一个新的理念,但它并不是凭空出现的,这其实是长久以来习总书记生态文明和绿色发展理论在城乡建设方面的集中体现,是让“城市自然有序生长”的城市发展高级形态。

-

高质量发展的积极探索

当下我国已进入高质量发展阶段,如何全面提高城镇化质量是新时代的关键命题,“公园城市”统筹生产、生活、生态三大布局,引导城市发展从工业逻辑回归人本逻辑,是一种可以全面促进经济社会高质量发展的城镇建设理念。

-

绿色城镇化的发展新模式

正如中国城市规划设计研究院院长王凯所提到的,未来的15年是我国城镇化、城乡建设低碳绿色发展的重要窗口期,“公园城市”则是一种可以全面体现现代城市发展与自然生态保护互促互进的绿色城镇化发展新模式。

04 内涵特征

基于新时期我国高质量城镇化发展方向,以及以成都为引领的公园城市规划建设实践经验 ,我们对公园城市的主要内涵特征做了以下几方面的总结:

2

公园城市在中小型城市的实践意义

在国家“十四五”规划中提出要“促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展,使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”成都模式为我们提供了一个很好的公园城市参考模式,但由于中国城镇化的复杂性,决定了它不会是公园城市发展的唯一路径。

在成都之后,中小型城市的“公园城市”建设路径探索同样具有广泛的实践意义。

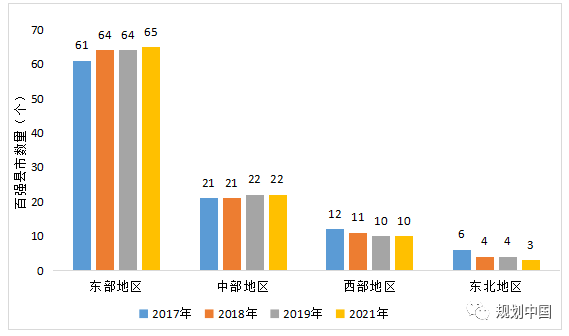

01 更为广泛的实施主体

目前,我国中小型城市区域面积比例占全国90%以上,人口及经济体量比例占全国80%以上。相对于大城市而言,中小型城市是更为广泛的规划建设实施主体。

02 高质量发展的主战场

随着国家进入新发展阶段后,我国人口数量红利已向人口质量红利转变,中小型城市成为提升城市整体质量、推进转型发展的主战场,“公园城市”建设可以全面促进中小城市的高质量创新发展。

03 联系城乡的重要节点

中小城市和小城镇作为联系城乡的重要节点,可以更好地辐射带动乡村发展,是国家实施乡村振兴战略的重要载体和关键支点,“公园城市”建设有利于促进城乡全面融合发展。

04 快速分化的关键时期

与此同时,中小城市发展也出现了快速分化。部分中小城市凭借得天独厚的区位条件和发展基础,在动能转化、民生改善、生态建设等方面走在了前列,同时也有很大一部分城市,人口持续外流、城市发展难以找到新的突破口。“公园城市”建设可以帮助城市找到特色路径实现跨越发展。

2017年-2021年百强县市地区分布图

(来自2021年中国中小城市高质量发展指数研究报告)

3

中小型城市的公园城市建设优势

01 体量小,便统筹——体量小、结构简单,便于全域统筹协调,更易形成统一方向的发展合力。

02 生态优,有特色——蓝绿空间占比高、山水特色保留相对完好,更能体现山水有机融合的城市形态。

03 成本低,易实施——用地条件相对宽松、建设与更新成本相对低廉,更易展现实施示范效果。

04 乡愁浓,有归属——具有更强的地域文化认同与归属感,更易营造出有温度、有底蕴的公园城市场景。

总的来说,通过公园城市的建设可以发挥中小型城市生态优势、彰显城市特色、凝聚文化归属、激发内生动力、加快绿色转型发展,从而找到其新型城镇化的突围路径。

4

遂宁城市主要特色

01 “成渝之间”的绿心花园

遂宁市域面积约5322平方公里,在区位上位于成都与重庆之间。近年来,成渝都市群的发展被列入了国家重大发展战略当中,这也为成都、重庆周边的中小型城市带来了历史的机遇和发展。因此,遂宁希望可以通过公园城市的建设找到城市特色发展路径并全面融入到成渝都市圈发展体系当中。

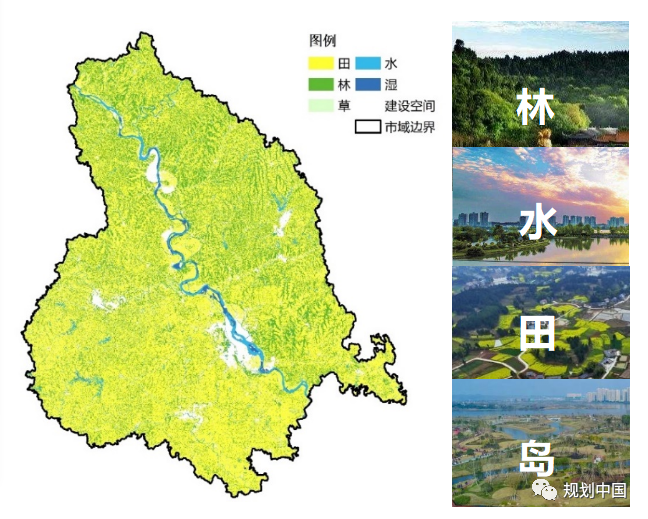

02 “一半山水一半城”的山水格局

遂宁市的生态本底优越,绿色生态空间约占市域总面积88%,其山水城关系紧密,城市在依水发展的过程中,逐步形成了“一江穿城、两山环抱、多河交织”的特色山水格局,城市组团尺度宜人。

03 “国内领先”的生态建设基础

遂宁的生态建设成绩突出。注重城市海绵建设,连续两年在全国海绵城市建设绩效考评中名列第二名,同时充分利用其滨江、滨河资源优势,建设了大量高品质滨水公园绿地,现已成为城市最具吸引力的开放空间。

5

遂宁公园城市规划重点内容

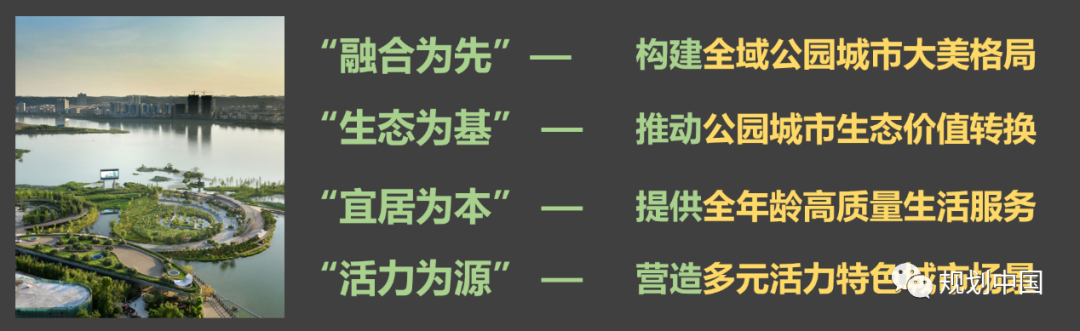

01 “融合为先”——构建全域公园城市大美格局

全域统筹构建“山水林田湖草+城乡”的一体化大美格局,寻找到各要素耦合及相互依存的关系,展现“山水交织、城绿相融、田园成趣”的大美形态。

在规划过程当中,我们多次与合作单位——中国城市规划设计研究院西部分院对接国土空间规划相关内容,希望把公园城市理念深度融合到空间规划当中。

-

“山-水-林-田-湖-草”生境融合

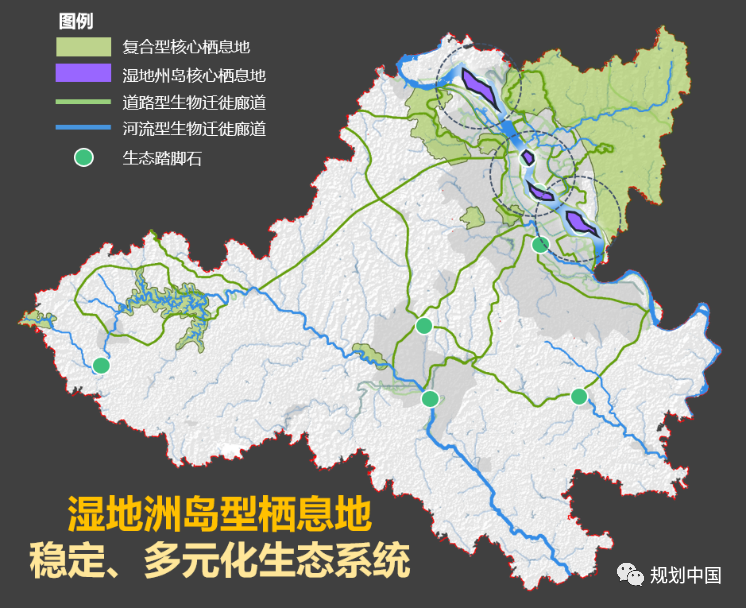

在市域层面,通过识别全域核心生态敏感空间,构建生态保护网络,以“山-水-林-田-湖-草”复合生境理念识别出重点生态功能区,科学分析其生态主导功能,对重要的复合生境进行保护与修复指引,从而构建全域生态保护体系。

-

“山-水-城”城景融合

在城区层面,通过强化 “山-水-城”的有机融合,注重蓝绿空间与建设空间的交融渗透,保障城区蓝绿空间占比、保留城市山水特色、构建各城区绿色发展格局,搭建城市未来发展空间骨架。

-

“山-林-田-村”乡野融合

在乡村层面,重点关注“山-林-田-村”相互依存的关系,构建生态-生产-生活-景观于一体的复合型镇村形态,优化“坡上林,坡下田”的丘居景观特色,打造沃野环抱、绿满山原的诗意田园。

总体来说,是将公园城市的理念贯彻到山水城乡的建设和有机融合当中,奠定全域的绿色发展基础和方向。

对于中小型城市而言,可以充分发挥其体量小、结构简单、便于统筹协调等优势,给城市的统筹规划建设及高效治理提供重要的实施环境。

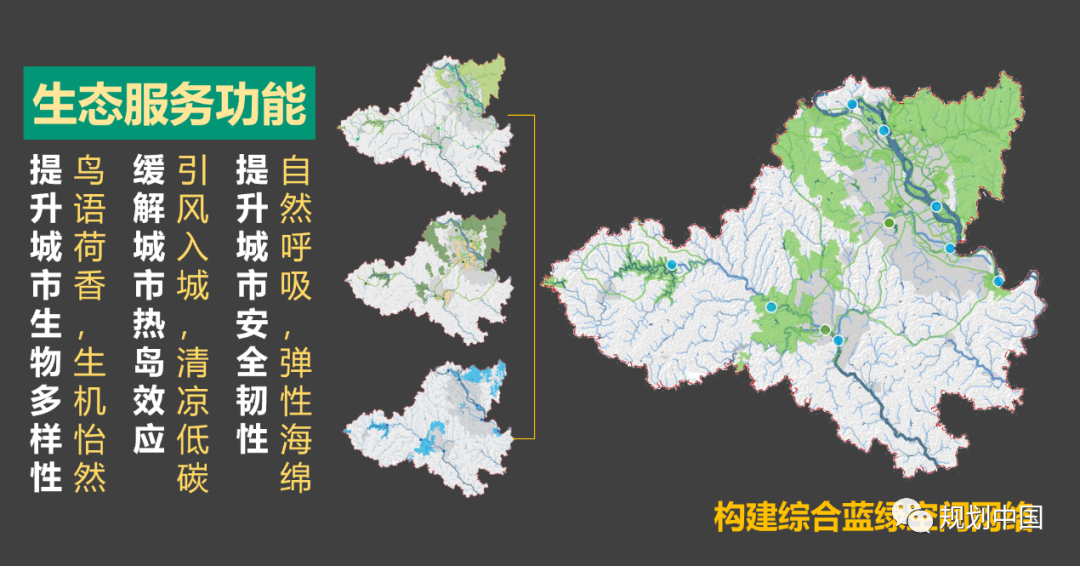

02 “生态为基”——推动公园城市生态价值转换

长久以来,我们对于生态空间的保护往往停留在划定保护空间,以及建设行为管控上。保护下来的生态空间到底意味着什么,能够发挥怎样的作用?这是规划项目团队此次重点思考的问题。

项目组希望通过三大核心生态功能去彰显区域生态价值:一是构建生物多样性保护系统,提高生态系统的适应性和生存能力,促进人与自然和谐共生;二是构建通风降温系统,缓解城市热岛效应,推动城市低碳发展转型;三是构建生态海绵系统,推进区域大海绵生态建设,大力提高城市安全韧性。

-

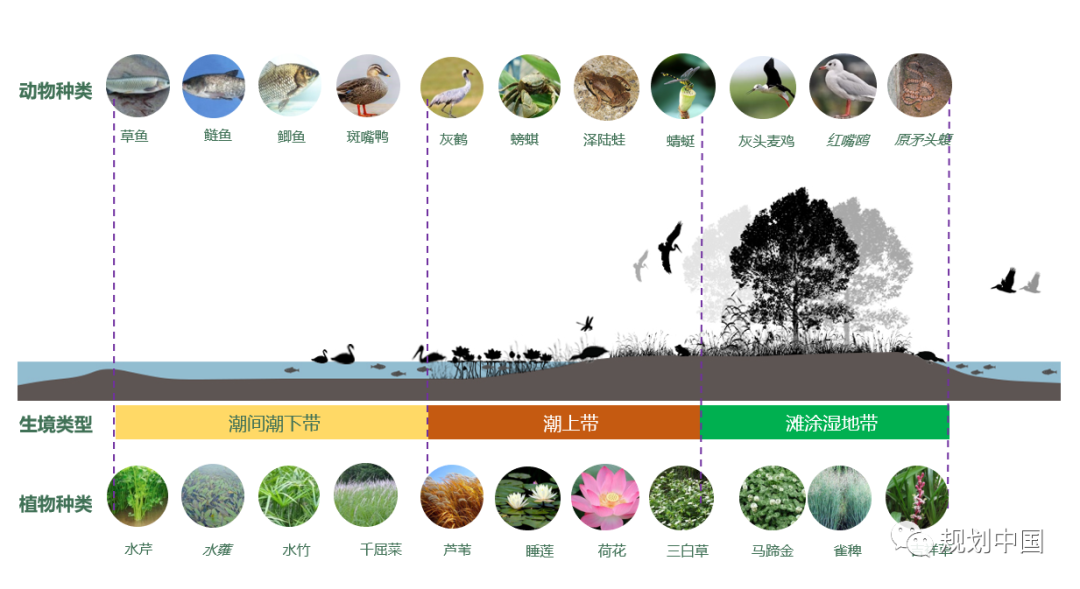

保护生物多样性,展现和谐共生图景

下图所示的鸟类叫红嘴鸥,每年有大量红嘴鸥从西伯利亚飞跃3000公里来到中国南方过冬,过去几十年“红嘴精灵”们往往选择在云南境内休息停留,近年来由于遂宁市河湖洲岛生态环境的改善,更多的红嘴鸥选择在这里落脚。

我们都知道城市是生物多样性的重要承载地区,而城市组团内部的湿地洲岛是极为珍贵的生物栖息地,遂宁在这个方面的条件得天独厚,因此,项目组希望通过针对性的保护修复措施,不断丰富湿地生境、完善食物链网、营造水下森林,保护好生物迁徙中提供休息觅食的浅水湿地,构建出一个稳定、多元化的湿地生态系统,在维护自然界生态平衡的同时,也让百姓在日常生活游憩中感受到自然的生命力,真切体会到人与自然和谐共生的美好图景。

-

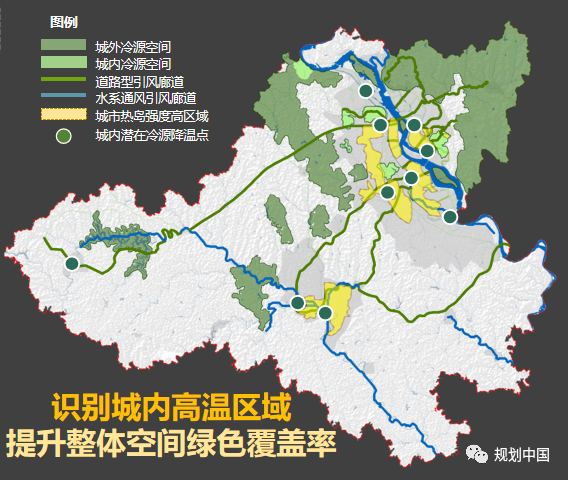

内外结合综合降温,缓解城市热岛效应

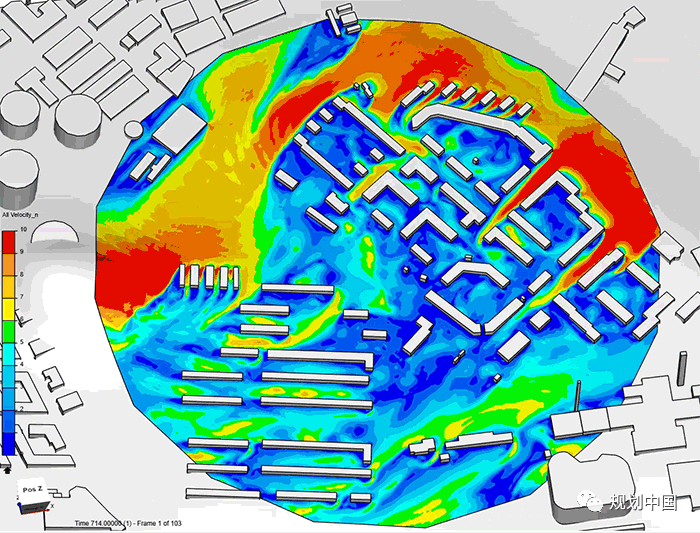

遂宁位于四川盆地中心的底部,属于相对静风区域,城市热岛效应较为严重。规划在对传统冷源绿地、引风廊道、通风廊道建设的基础上,重点加强了关于城内集中高温区域的识别和改善措施。

通过对区域热岛空间信息特征分析,识别城内集中高温区域,加强高温区域立体绿化、花园阳台、林荫道等建设,提升区域总体绿量;通过对小区域风环境的模拟,识别城中有条件的绿地和开敞空间,提高其绿色空间质量,形成多个城内降温点,内外结合综合降温,切实有效的缓解城市热岛效应。

-

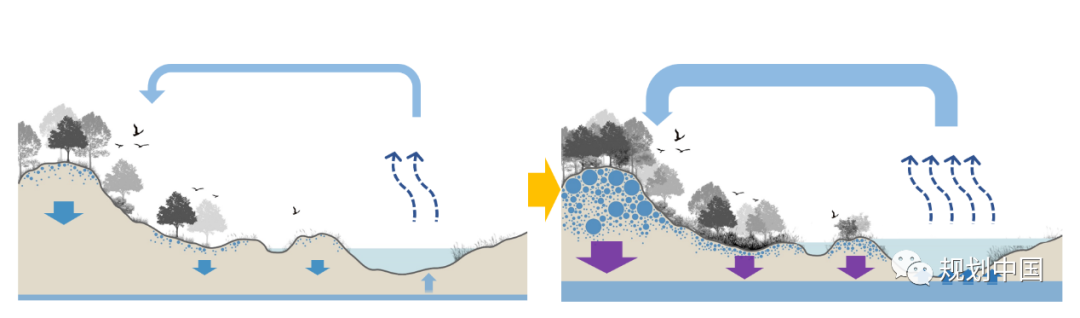

完善水循环系统,构建区域大海绵

遂宁作为地势低洼地区,内涝情况是非常严重的,近年来的海绵城市建设已经在内涝治理方面取得了很大的成就,但以往的海绵建设主要集中在城区内,在公园城市的理念下,项目组希望可以扩展“海绵”的概念,通过主干河流廊道连通、关键区域涵养功能提升、以及末梢水网湿地保护构建区域大海绵,从而大力提升城市生态安全韧性。

其中,最重要的是要提升关键区域的水源涵养能力,通过优化森林植被结构、构建多层水生态系统、强化湿地涵养净化能力,让自然成为超大的生态海绵体,利用生态之力增强区域水质净化功能,提升内涝防治和径流控制能力。

项目团队以三大主要生态服务功能为导向,构建完整的区域蓝绿空间网络,并通过落实不同类型的生态空间建设理念,强化生态基础设施建设,切实发挥生态服务功能作用、推动公园城市的生态价值转换,让“生态做功”使市民们能够随时感受到鸟语花香、缓解夏日酷热之苦、降低洪涝侵扰风险。

相较于大型城市,以遂宁为代表的中小型城市的生态空间预留更为完整、生态空间和城市空间的关系更加紧密,有更大的生态服务价值等待挖掘和转化。

03 “宜居为本”——提供全年龄高质量游憩服务

-

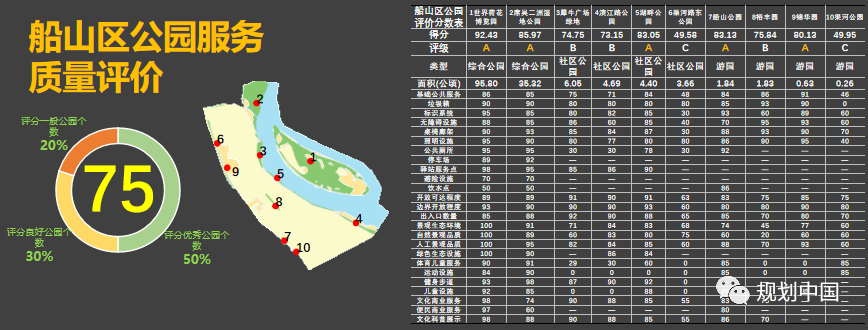

全面评价现状公园服务,针对性提出优化提升策略

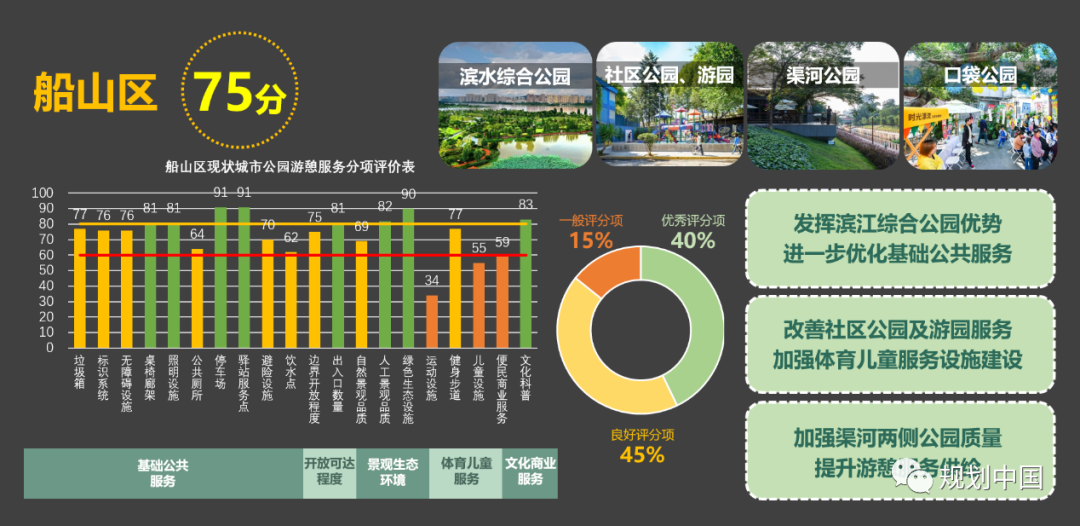

项目团队对55个现状的城市公园进行系统评价,构建5大类20项公园服务质量评价体系。按照分区和分类两种模式对于评价结果进行分析整理,得出现状公园服务质量的真实问题和短板,从而进行针对性的提升优化。

-

分析全年龄游憩需求,提高公园整体服务质量

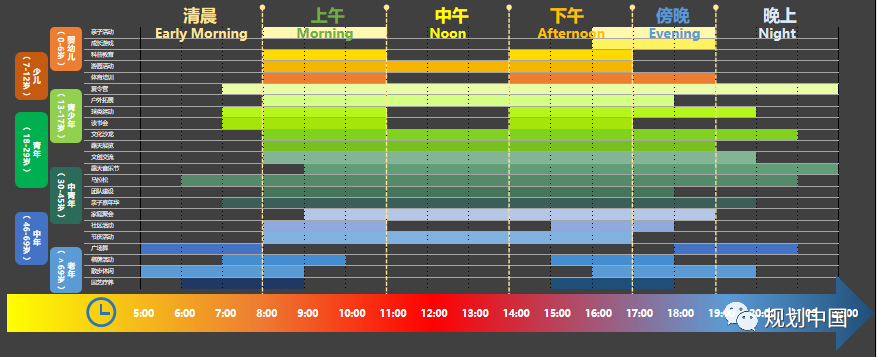

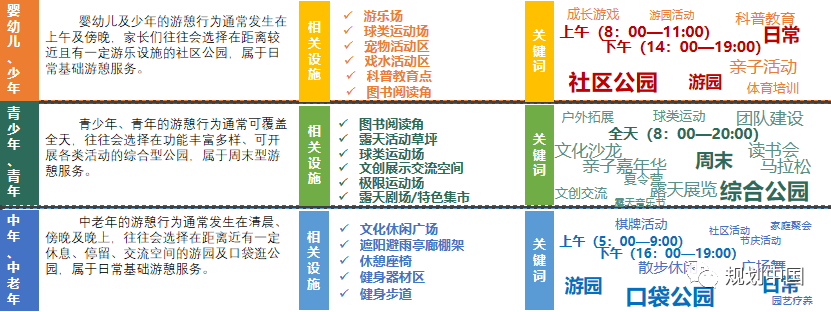

在现状服务评价的基础上,项目组开展了对于各年龄段行为游憩需求的精细化研究分析,其中包括儿童、家长对于游乐设施的需求,青少年对于活动场地、体育场地的需求,中老年对于日常交往空间的需求等等。

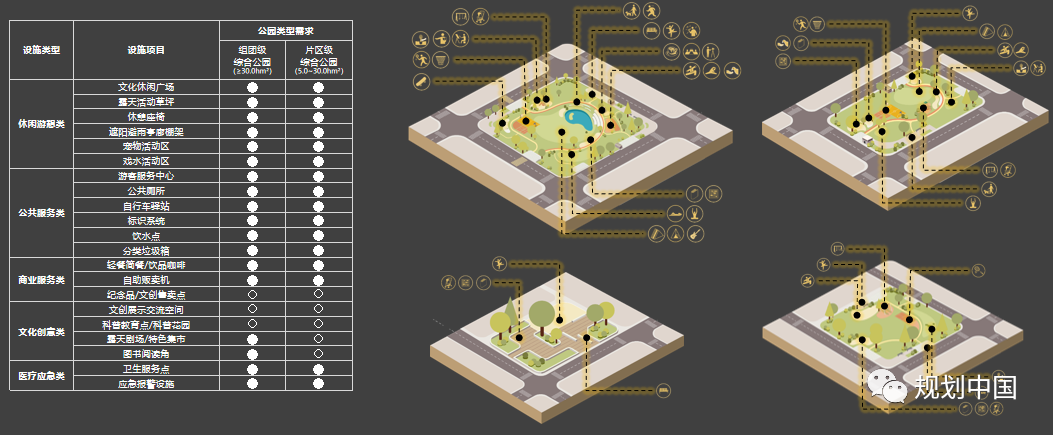

将不同的游憩需求对应到综合公园、社区公园、游园、儿童公园、体育公园、口袋公园等类型公园的服务设施供给中,满足当下新时期不同年龄段对于户外游憩的需求,全面促进遂宁向全民友好型的宜居城市迈进,体现人本宜居的理念。

-

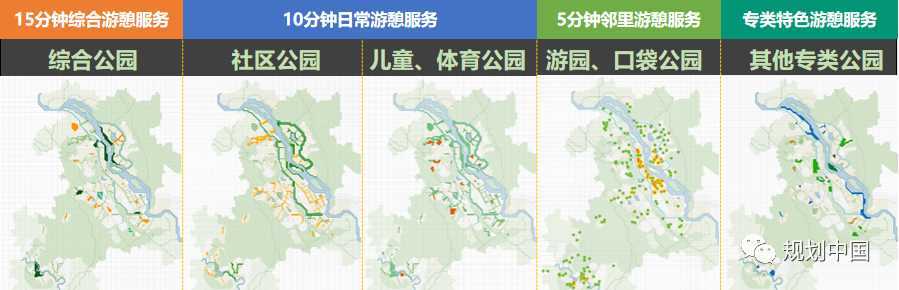

构建“15+10+5+N”城市公园游憩网络

基于城市现状公园分布特点,构建以综合公园为核心的15分钟综合游憩网络,以社区公园及儿童体育公园为核心的10分钟日常游憩网络,以游园、口袋公园为核心的5分钟邻里游憩网络,以及展现遂宁山水特色的专类游憩网络,叠加形成“15+10+5+N”的城市公园服务网络。

项目团队从公平可达的城市公园均衡布局及多元供给的游憩服务质量提升两方面入手,构建完整的、具有本土特色的公园游憩体系,引领新时期健康生活方式。

中小型城市相较于大城市、超大城市而言,其生活方式往往是一种更加闲适、宜居的导向,同时用地条件相对宽松、建设成本相对低廉,通过更加完善、优化的公园体系建设,能够引领市民更为健康的生活方式、提升生活质量与幸福获得感。

04 “活力为源”——营造多元活力特色城市场景

-

深刻理解场景概念,开展场景营造实践

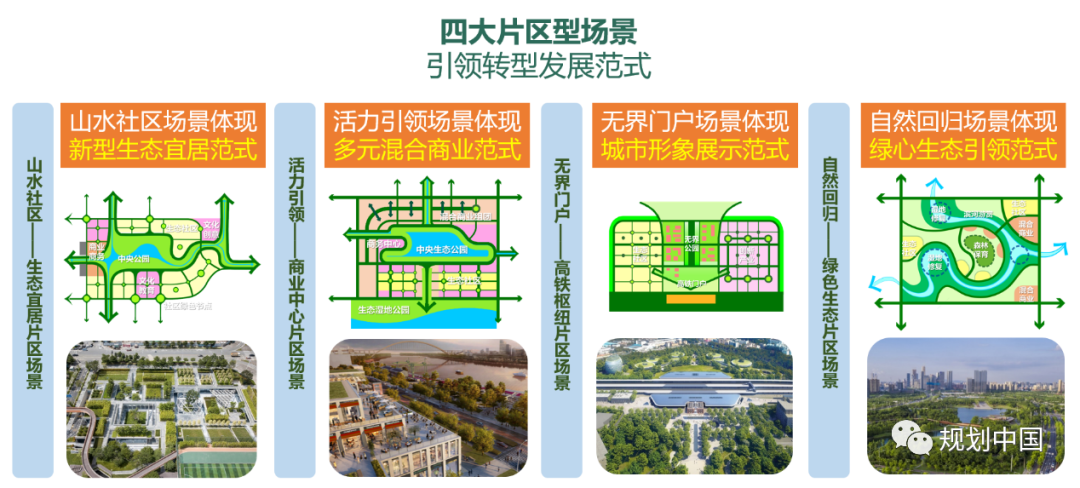

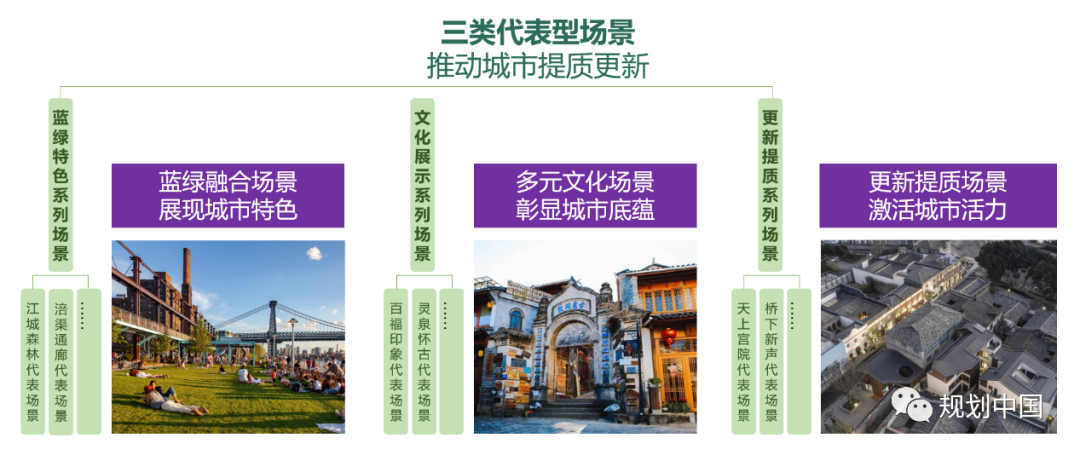

在遂宁的“十四五”发展纲要中提出,要营造特色化的公园城市场景,从而提升城市品质,打造高品质生活宜居城。基于此,我们依据遂宁的城市发展特点,创新性的构建了“片区型场景、代表型场景、生活型场景”三个层级的城市场景体系。

-

片区型场景——场景营城,引领创新发展模式

-

代表型场景——场景映城,推动城市提质更新

代表型场景营造更多的立足于城市有机更新,以“场景映城”推动城市功能再造及形态重塑,加强绿色空间与建设空间混合布局、提升各类场所环境品质和风貌特色、展现与场景契合的文化内涵、培育与场景定位相匹配的消费业态,以具有城市特色的代表性场景重构城市发展内源动力,从而找到高质量发展时期城市更新的新范式。

-

生活型场景——场景悦城,激活城市生活活力

生活型场景更加注重细微日常化的场景塑造,以“场景悦城”带给百姓多样化宜居体验,强化城园融合理念、优化生活空间品质、不断增强城市归属,将场景理念渗透至百姓日常生活,普遍提升城市居民幸福感与获得感。

相对于传统的规划模式,场景营造更注重人的真实体验和情感共鸣,也更注重场所的多元服务和内生活力。

中小型城市在当下急切的需要找到新的方式来激活城市的内生动力,同时这里的人们也更容易形成对于地域文化的认同和归属,所以,城市场景营造可以成为其城市更新、活力重塑的重要途径。

小结与思考

在新时代背景下,如何更好的落实习总书记公园城市理念,结合本项目,项目团队有以下几点思考:

公园城市理念引领——“公园城市”是习总书记所提出的一种以生态文明为引领的城市发展新范式,是新时期绿色城镇化的探索实践,是可以全面体现新发展理念的城市发展高级形态。

中小型城市特色发展——响应“十四五”规划和2035远景目标纲要提出的“使更多人民群众享有更高品质的城市生活”要求,以遂宁市为代表的中小型城市,应积极探索契合城市自身发展规律的特色化公园城市实施路径。

持续研究探索实践——“公园城市”理论在当下还处在动态发展的过程中,对于公园城市的建设理念还需从各地的实践经验中不断积累、优化、调整,逐步形成完善的公园城市规划与建设体系。

项目团队

中国城市规划设计研究院-风景园林和景观研究分院

遂宁市公园城市规划项目团队

合作单位

中国城市规划设计研究院-西部分院

团队负责人:王忠杰

项目总工: 束晨阳

项目负责人:刘宁京、孙培博

项目组成员:杨眉、韩笑、贺旭生、郗凯悦、毛有良、易青松、王薇、黎小龙

撰稿人:孙培博

报告整理:马诗瑶.

公园城市 未来之城

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):公园城市理念在中小城市的实践探索——以遂宁市公园城市规划为例

规划问道

规划问道