书籍信息:

书名:建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真

作者:[美] 奈扎·阿尔萨耶

译者:黄华青、梁宇舒

出版社:清华大学出版社

出版时间:2021年6月

ISBN:9787302578185

Book Recommendation—The “Real”, the Hyper, and the Virtual in the Built Environment

Preamble:Studying Tradition and the Built Environment

奈扎·阿尔萨耶 Nezar AlSayyad

黄华青 梁宇舒 译

进入21世纪以来,对于传统住屋及聚落隐含的社会与文化价值、意象及观念的研究,广泛见于多个相关学科领域中。学者们针对各种研究主题引入特定的标签,如“乡土的”(vernacular)、“本地的”(indigenous)、“原生的”(primitive)、“部族的”(tribal)、“民俗的”(folkloric)、“通行的”(popular)、“匿名的”(anonymous)等。无论如何,尽管无法找到一个能够涵盖一切的恰当标签,并不妨碍我们将这些住屋和聚落归入同一个分析类别。以上这些针对特定建筑和空间的标签有一共同特点:它们皆描述了一个随着某个社会中足够多人的采纳而形成一种常规做法的过程。

鉴于此,我们不妨使用一种最广义的“传统”概念来涵盖以上所有标签。这个词在当下这个时代或许会很适用,因为学者们逐步发现,对于这类并未经历任何专业审美判断、生发于日常经验的建成环境的研究,是一项跨学科、跨文化的任务,与科学、医学或工程领域的研究皆不相同。“传统”一词亦可恰当地描述一个代际传播的核心价值体系。“传统”是关乎过程的,因而它异于“本土”或“乡土”这些概念——后者只为描述住屋的源头或是建造的方式。

理解传统建成环境有多条路径,包括人类学的、建筑学的、考古学的、行为学的,还有结构意义上的。各个学科采取不同的视角,分析人类建造住屋的方式和途径,以及构思这些环境的过程中涉及的象征主义和实用思维。这些各不相同的路径各自强调诸如文化、宗教、气候、安全、经济条件、社会结构、性别关系等因素,这些因素塑造抑或改变了建筑形式。

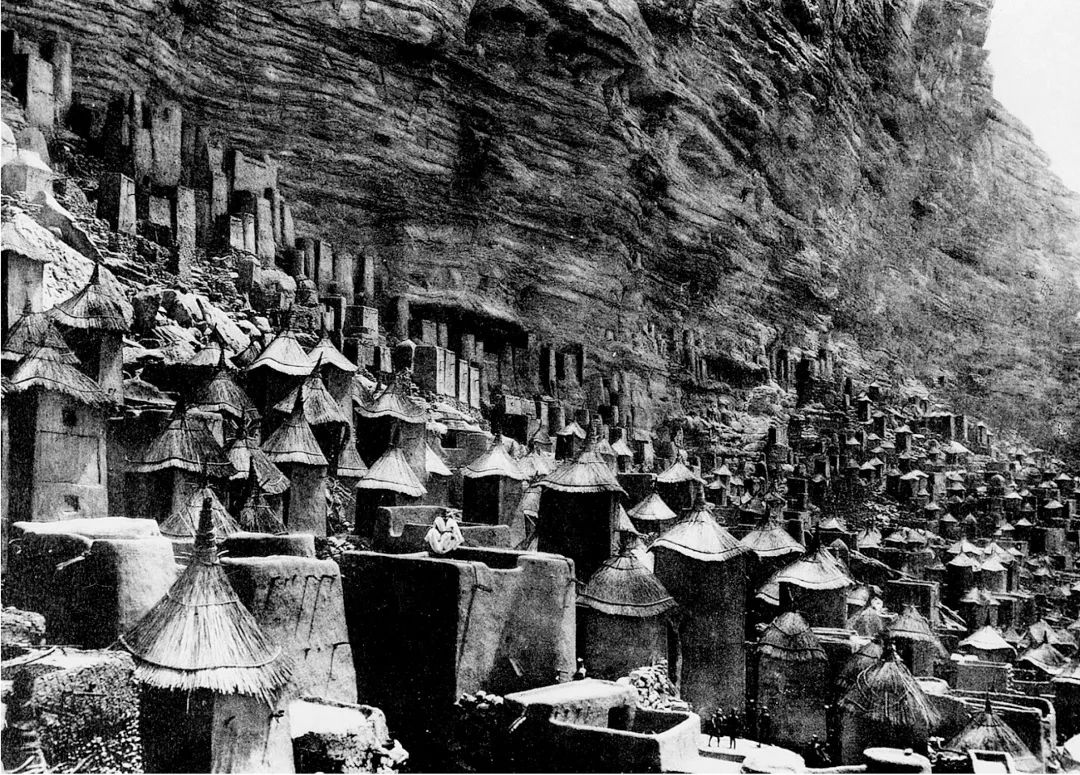

传统住屋和聚落作为一个研究领域并非新近之事,早在19世纪初就随着摩尔根(Morgan)和摩斯(Morse)的研究工作而开始。20世纪60年代,伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)在纽约现代艺术博物馆(MoMA)策划的著名展览“没有建筑师的建筑”及其同名著作,进一步推动了传统建成环境研究的普及。 鲁道夫斯基试图将这类建筑史学家避之不及的非正规、非正统建筑纳入一个类别框架之中。他指出,建筑史学家所追逐的目标往往过于狭隘,建筑和设计史作为一个学科存在偏见——在社会层面偏向于富裕和权势阶层的建筑,在政治层面则偏向于西方的建筑。他进而强调,建筑师参与设计的建筑仅是建成环境中的沧海一粟,而其他大部分建筑皆为普通人、普通社群的非职业作品。同时他试图阐释,这些“无师自通的建造者”如何展现出让建筑融入自然环境的天赋,而非狂妄地试图征服自然。鲁道夫斯基的展览中有一个案例是西非的多贡人聚落。从鸟瞰照片来看它形如废墟(图1),而镜头拉近后,便可发现它其实是个由平顶住宅及茅草屋组成的村落(图2)。由于缺乏任何大型建筑、车辆甚至是街道,这个村落在外行眼中仿佛是一种最原始的聚落形态;但鲁道夫斯基辩解道,深入的民族志调查已揭示,它是一个精细复杂的文化结构的产物,只是这种文化与西方人所熟悉的完全不同而已。

图1 多贡人聚落航拍

图2 多贡人聚落近景

接下来的十年,该研究领域进一步发展,一批重要作品陆续出版,包括阿莫斯·拉普卜特(Amos Rapoport)的《宅形与文化》(1969),恩里克·基多尼(Enrico Guidoni)的《原生建筑》(1978),保罗·奥利弗(Paul Oliver)的《世界住屋文化》(1987)。这类作品的顶峰是保罗·奥利弗主编的鸿篇巨著《世界风土建筑百科全书》(Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World),在20世纪90年代末出版。

1988年,作为对这一勃兴学术研究的回应,我联名发起了第一届传统住屋和聚落国际研讨会。本届会议中,我们宣布成立“国际传统环境研究会”(IASTE)。该协会的目标是建立一个跨学科平台,让来自不同学科、不同国家的学者交流思想,讨论方法和路径,分享关于传统的研究发现。与其他致力于推动某特定学科发展的学术团体不同,IASTE所关注的是如何从相对的、跨文化的、跨学科的视角,理解作为文化习俗(cultural conventions)之表达的传统住屋和聚落。它的目标是成为所有研究乡土、本地、日常和传统环境的学者的庇护伞。

协会成立以来,我已清晰阐释了IASTE的观点,即传统不应被视为历史留下的固态遗产,而是一项基于当下、重释历史的动态工程。过去逾25年,在很多同事的帮助下,我主要通过两项活动来推动建立IASTE的事业:一方面是撰写每届双年会议的摘要征集文;另一方面是主编协会旗下的半年刊物《传统住屋与聚落评论》(TDSR)。

IASTE会议主题的发展帮助定义了协会工作的重心,在此值得回顾。第一届会议于1988年4月在伯克利举办,会议编辑出版了《住屋、聚落与传统》(Dwellings, Settlements and Tradition )一书。会议探索了住屋和聚落的定义与内涵的多元性,指向一种开放性的传统定义。尽管很难将传统限定在一个狭隘、统一的概念之下,但本书的共同作者大致勾画了研究传统环境的独特方向,尤其论述了研究者在其中发挥的作用。至今,本书已成为大量相关研究的重要参考,推动探讨了传统在空间与场所生产中所扮演的角色。

1990年会议也在伯克利举办,这一次我们质疑了方兴未艾的第一世界/第三世界二元论,甄别出多条可通过两个世界的相互联系以影响建成环境生产的路径。1992年会议在法国巴黎举办,试图通过探索乡土建筑的文化生态以解决发展与传统二者的矛盾。1994年的突尼斯会议审视了传统中的价值相关主题,反思了传统环境研究的作用。1996年会议回到伯克利举办,讨论了身份认同与传统的关联性,以及全球化对建成环境形式的影响,并反思了我们阅读传统的能力。

1998年的会议在埃及开罗举办,标志着协会开始了一个新阶段。它试图讨论一个全球性现象,我将其命名为“制造遗产/消费传统”(Manufacturing Heritage/Consuming Tradition)。这个主题来源于人们对遗产地日益商业化的忧虑。会议同时出版了同名书籍,该书作者试图从全球旅游的视角研究传统。该书聚焦于像移民、旅游、文化交流这些活动如何改变当地社区对传统及其实践的理解。它展现了新涌现的“再本土化”(relocalization)趋势如何颠覆了那些将传统视为遗产的假设,以及建成环境如何在全球消费经济中被打包出售。此外,我在本书前言提出,不再将传统假设为一个原生独立社群的原真性产品之后,我们方可更好地理解传统如何被想象、发明、分类、打包和销售。我的结论是,我们在观察建成环境时,不能再将实体性(physical)和原真性(authentic)视为牢不可破的靠山。此外,将传统与身份认同及场所联系起来将越发显得问题重重。我认为,城市化过程将作为一片竞技场,在那里,地方文化的特殊性与其试图调解全球霸权的努力会持续交缠。

后来我为2000年意大利特拉尼会议制定的论文主题——“传统的终结?”(The End of Tradition?)似乎是对即将到来的“9·11”事件的预言。那届会议的许多论文演讲都批判了“文明冲突”(clash of civilizations)的范式,并通过建成环境研究预言它带来的文化潜话语。这届会议并未如部分人预想的那样,宣判传统的终结。但是,这个疑问句仅仅指向作为传统本质特征之一的原真性的重要性的衰弱。这次会议后出版了同名论文集《传统的终结?》。我开始对传统的终结这一概念进行反思,梳理了近期与历史、意识形态、乌托邦和民族国家的终结相关的文献。我提出,传统的终结并不一定意味着传统的死亡;相反,理应终结的是我们这样一种假设——即传统是在代际之间传承的原真性(并因此而具有价值)的理念集合。

顺着这条批评路径,在2002年的中国香港,我们讨论了“无疆域的传统”(Unbounding Tradition)这一主题,即建成环境也许不再能反映其居住主体的文化和传统。过去,传统研究大多被局限在某个有限阈的地区。甚至可以说,对某些建成环境的传统的理解,除了受到各个相关学科的固有知识的塑造,同样受到地区流派研究(在美国学术界被称作“区域研究”)的影响。我认为,当下的全球化境遇要求并激发我们重绘这样的智识路线图。民族国家的重组,超大全球机构的崛起,劳工、投资和商业资本流动的加速,都颠覆了过去的区域和疆域概念。在这个允诺了全球公民身份的世界,我写道,政治疆域的遗产及随之而来的身份和传统认知,正在族群之间造成前所未有的紧张关系,如我们在排外主义、种族隔离、族群冲突和恐怖主义的新行径中所见。

接下来是2004年在阿联酋沙迦和迪拜举行的会议,我提出的主题是“后全球世界的后传统环境”(Post-Traditional Environments in a Post-Global World)。我希望参与者共同探索后传统环境的空间特质,它如何搅动了场所与意义之间经由历史发展的,或是假设的一种关系。我还认为,这些变化并不能脱离后全球时代的语境来理解,这个时代已经取代多元文化主义及多边主义的发展时代,替代为单边霸权文化的概念,击碎了信息时代所津津乐道的单一“全球村”概念。在我看来,后传统场所的过去不仅是发明的,同时也被刻意忽略了,一种临近的当下反而被假定为历史而凸显。此外,后全球时代并非意味着全球化的终结,而是指向多种多样的全球化实践的崛起,它们与自由的、多元文化的全球化实践形成鲜明反差。这次会议就聚焦在这种后传统境遇与后全球时代的十字路口,此时,全球化的愿景越发与场所或国家脱离;同时让人们认识到,传统的洪流即便在这个新的流动空间,依然会随着全球网络和资本而持续转动。

2006年在泰国曼谷举行的会议,进一步探讨了传统的概念被全球化所颠覆的复杂方式,体现在这次会议的主题“超传统”(hyper tradition)之中。“超”这个概念指的是由当代传播、交通和信息传输技术所创造和维系的社会和文化领域,这类技术已彻底改变了我们的时空观念,永远改变了遥远和临近的内涵。“超传统”来自那些并未真正发生过的历史参照,或是与假设的根源文化及场所并无关联的实践。这次会议所关注的是这些实践如何改变我们对传统的认知,它们如何塑造旅游、移民、城市化和文化变迁的经验和过程,它们又如何带来各种自由解放的前景。

2008年的会议在英国牛津举办,会议主题为“诘问传统”(Interrogation of Tradition),关注各种意识形态和原教旨主义运动的社会实践与这些实践对城市的空间影响之间的关联。这个主题,在一定程度上源于过去十年中宗教极端主义造就的针对欧美城市公共和私人建筑及空间的恐怖袭击。以传统为关键词,这次“诘问”的实践在理解传统生发的社会和政治语境的过程中变得至关重要。“诘问”一词指向一种根据传统的塑造及其对实践的影响来建构传统理性的认识论操作。“诘问”让我们重新介入到传统被利用于复兴和重建实践的方式之中,重新审视这些实践的危险教化意义。本次会议的一个灵感来自我编著的一本书《原教旨主义城市?》(The Fundamentalist City? )。该书在两年后出版,研究了各种形式的宗教原教旨主义如何被生产、表征及实践于城市中。它试图建立两种重要现象之间的关联:一是全球大部分人口从乡村转向城市的历史性转变;二是宗教在全球很多地方稳步崛起为塑造当代生活的主要力量。通过这一场锚固于特定地理语境的跨国界诘问,我提出,原教旨主义团体、运动和组织所带来的挑战,不应仅仅理解为一种现代性挑战的特定呈现,同时也应视为那些新近独立族群的挣扎,他们的文化大多根植于与自由价值不可调和的传统信仰之下。

2010年会议在黎巴嫩贝鲁特举办,主题是“传统的乌托邦”(Utopiaof Tradition)。它提出,乌托邦理论及规划源自一种与传统的复杂共生关系,这种关系基于一系列理想化的理念。实际上,对乌托邦的理解不能脱离其生长的传统土壤。从词源角度,乌托邦就代表着一种理论上的悖论:同时代表一处理想场所(eu-topia)和一处“非场所”(ou-topia),因此被塑造为一个不可能的存在。作为一处理想场所,乌托邦依托于传统存在;而作为一处“非场所”,它又试图自我否定。尽管大部分乌托邦都有其空间表征,但总是试图驾驭或凝固创造其自身的传统。我认为,乌托邦的地理特征在物质上压制着传统,但传统同时又控制着同样的地理特征。很多现代民族的专属领土受到民族性、宗教或种族的标记,常使用各自的空间领域来锚固基于特定传统的完美族群愿景。因此,传统的延续和强化包裹在乌托邦的话语下,为这类空间赋予合法性:包括环绕着波斯湾/阿拉伯湾及环太平洋建立的新封闭社区及梦幻城市空间,还有美国郊区的假殖民住宅。我的结论是,乌托邦及反乌托邦(dystopia)的概念化要求我们对传统进行重新概念化。

最后是2012年会议,在美国俄勒冈州波特兰举办,主题为“传统的神话”(The Myth of Tradition),探讨了“神话”在某些场所与实践的特定传统的创造及持续中发挥的作用。在不少文化中,基于一些传说而重构的叙事被用来建立并维系传统,进而引导行为、风俗和活动。通过不断地重复,神话在制造传统的过程中成为一种真相构筑的体制,或是共同意义的结构。神话往往是这样一种故事,它的源头超越任何人、任何群体的历史。对有些人来说,神话意味着“虚构”或“幻想”。但很多神话同时也是一种具有隐喻功能的调节性叙事。它透露出一种独特的民族精神,勾勒出道德品行,定义出可接受的行为准则,凸显出宗教、文化和社会实践的特定边界。传统,便是神话维持地位的途径。此外,这类传统所塑造的空间即便在其依托的神话消亡之后,依然能够继续存在和运行。对建筑与城市规划中的神话的分析及使用由来已久,但绝大部分都聚焦于城市乌托邦及神圣宗教场所的设计之中。然而,基于神话的传统也塑造了世俗的日常空间。对现代主义、新城市主义或可持续性的讨论,都基于某些神话,并使之越发牢不可破。本次会议探讨了那些由神话所支撑的传统,并揭示了这类传统与生俱来的问题——同时也提出新的问题,即具备有形的政治及空间意涵的空间的生产。

如今这本书《建成环境中的传统》,便是我对建成环境中传统主题研究的延续,涵盖了过去25年、共13届IASTE学术会议的内容。它亦可视为我过去编著的三本书的一段个人总结。这三本书皆对乡土建筑及传统聚落的研究做出重要贡献,包括《住屋、聚落与传统》(1989)、《消费传统/制造遗产》(2001)、《传统的终结》(2004)。我怀疑,这本书可能会是我最后一本讨论建成环境中传统话题的书了。

本书试图颠覆这样一种理念,即传统仅仅是一种历史和传承的产物。在大多数社会,历史和传统都拥有权威的地位。然而,历史的权威是来自于知识的生产,而传统的权威则来自于时间的沉淀。本书并未否认历史和传统的类似作用,但要提出的是,当下常见的这样一些话语:

将传统构筑为一种基于场所和实践的概念,作为历史遗留下来的固态权威遗产,或作为一种由某个固定人群拥有的遗产,这在全球化的当下都是无法维系的。我所提出的一条替代路径,即承认传统的主要特征是短暂的(transient)、流变的(fleeting)、情境性的(contingent)。尽管IASTE会议所引发的讨论基本以建成环境作为主要研究视角,但其他对传统的研究路径,包括基于地理学、历史学、社会学或人类学的路径,在本书将得到更频繁的引用。本书独一无二的思路在于,它试图重新定义一种认识论,即传统的根本面向是空间性的,这就为那些正在涌现的学术争论提供了亟须的理论指引。建成形式作为一种“图像式证据”,能够对不同语境下、不同关注领域下关于传统的问题带来启发和质疑。

我希望能够重新审视传统这个概念在现代社会的稳固性。我并未将传统视为对现代性的反叛,或是其反面,而是研究那些思绪上的、空间性的领域,在那些领域中,传统与现代激烈碰撞,或共谋融合。本书框架基于的一个关键问题,即传统是否在本质上仍是一个空间工程及流程(spatial project and process)。关于建成环境中传统的内涵或效用,已有相当数量的研究基础。本书的目的不仅是通过跨学科素材提供这样一种空间视角,而且试图从理论上诘问过去这个世纪在传统建成环境中发生的颠覆性剧变。直到最近的一些研究中,这些建成环境仍被研究者视为代表着某些“真实”日常生活实践的“原真性”环境。然而,这些环境在大众消费领域,尤其是在旅游和公共媒体领域,往往上升为一种“超环境”(hyper-environment),进而它们与“实际”场所的关联经常导向一种在根本上脱离实体的经验。近来,在虚拟领域和遗产语境中对传统环境的描绘,已经导向几十年前无法想象的一种对传统的新阐释。本书同样论及21世纪的传统意涵及实践,并主要聚焦于建成环境中三个独特的、尽管并不平等的类别:“真实”(the ‘real’)、超真(the hyper)和拟真(the virtual)。

关于传统的一些重要著作,包括爱德华·希尔斯(Edward Shils)的《传统》(1981)、埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)和特伦斯·兰杰(Terence Ranger)的《传统的发明》(1983)、本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)的《想象的共同体》(1983),都是三十多年前出版的。自那以后,很少有关于传统的理念及实践的理论研究。与此形成对比的是,关于传统建成环境的研究却已繁荣地发展为一个独立领域。尽管我在本书的一些部分调用了希尔斯、霍布斯鲍姆和兰杰、安德森的理论框架,但我并不将其作为宏观叙事。相反,我展开的探寻路径,是研究与传统密切关联的那些在建成环境塑造中提及的某些当代理念及实践。

我可以用一则轶闻来阐释我的意图,这则轶闻是一位朋友在数年前告知的。曾经有一把铁锹,已在一个家族传承了上百年,被称作“祖传铁锹”。我进一步追问这意味着什么,他解释道,这把“祖传铁锹”的铁头已经更换了数次,木把手也已更换数次。也就是说,尽管这把铁锹的组成部分大多只用了十年或二十年,但这个家族依然坚信它有上百年历史。他进而总结道,是铁锹一代代传下来的这种理念,而非某个单独构件的历史或真实性,构成了这项家族传统。保罗·奥利弗曾提出,传统不仅由“传承”(transmission)这一行为所定义,同时也与代际传承的实体物件密不可分。他这样一种基于实体的传承定义,隐含着对改变的陈述。他也提出:“对传统的依赖就是对改变的阻碍。” 我接受奥利弗和其他学者提出的这一概念。

但我需要补充的是,传统只是部分倚赖于传承过程、实体物件的持续生命,或是技术和仪式的代际沿袭。我还需指出,相比于实践,传统更常依赖于对某些理念的持续“再现”及重新诠释。换言之,传统不应被作为一种抵御改变的工具,因为它实际上能够接纳改变,进而在时空的演变中维持自我。的确,如果我们回到前面那个“祖传铁锹”的例子——如若它的祖传定义是不容许改变的,那么在它第一次更换铁头或把手之时,它就不再是“祖传铁锹”了。这会导致它的文化意涵逐步消解,即便它依然在发挥着功用。但是,正因为它在不断地外在更替中,持续“代表”着传统,它也得以保有其作为某一项“传统”的地位,因此它就是传统的。这就是我撰写本书的出发点。

参考文献:

[1] Oliver, P. (1987) Dwellings: The House across the World. Oxford: Phaidon, 转引自 AlSayyad, N. andSanyal, R. (2008) Traditional dwellings and settlements, in Selin, H. (ed.) Encyclopedia of the History ofScience, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. Dordrecht: Kluwer Academic, p. 692.

[2]AlSayyad, N. and Bourdier, J.-R (eds.) (1989) Dwellings, Settlements and Tradition: Cross-Cultural Perspectives. Lanham, MD: University Press of America, 转引自 AlSayyad and Sanyal, op. cit., p. 693.

[3] Morgan, L.H. (1965[1896]) House and Houselife of the American Aborigines. Chicago, IL: University ofChicago Press; and Morse, E. (1961 [1896]) Japanese Homes and Their Surroundings. New York: Dover,as cited in AlSayyad and Bourdier, op. cit., p. 6.

[4]Rudofsky, B. (1964) Architecture without Architects: An Introduction to NonPedigreed Architecture.London: Academy Editions.

[5]Oliver, P. (2006) Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture. Oxford: Architectural Press, p. 145.

本文完整阅读见《建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真》,(美)奈扎·阿尔萨耶(Nezar AlSayyad)著,黄华青、梁宇舒译,清华大学出版社,2021年出版。

Re-situating Tradition in the Modern Times:A Book Review on Traditions:The “Real”, the Hyper, and the Virtual in the Built Environment

李颖春 LI Yingchun

张劭祯 ZHANG Shaozhen

近年来,中国保护传统文化的政策导向引发了建筑行业对传统的重新关注。在此背景下,如何定义传统,如何理解传统与当下及未来的关系,成为建筑理论和实践的重要议题。2021年6月,清华大学出版社推出了由黄华青、梁宇舒两位青年学者翻译的《建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真》(Traditions: The “Real”, the Hyper, and the Virtual in the Built Environment)。该书的作者奈扎·阿尔萨耶(Nezar AlSayyad)为美国加州大学伯克利分校荣休教授,“国际传统环境研究会”(International Association for the Study of Traditional Environments,简称“IASTE”)共同创始人,长期担任《传统住屋与聚落评论》(Traditional Dwellings and Settlements Review,简称“TDSR”) 的主编。此书是他近30年关于建成环境中“传统”主题的思想汇集,或可为当下中国建筑理论与实践中的相关探讨提供参照。

1 成书背景:阿尔萨耶、伯克利学派与建筑学的转向

奈扎·阿尔萨耶1956年出生于开罗,在开罗大学完成本科和硕士学习后,前往美国麻省理工学院继续深造,于1981年完成了硕士学位论文《开罗伊斯兰老城的街道:城市主题与形式的布局》(Streets of Islamic Cairo: A Configuration of Urban Themes and Patterns)[1]。此后,阿尔萨耶前往加州大学伯克利分校,师从著名建筑史家斯皮罗·科斯托夫(Spiro Kostof,1936—1991年)完成了题为《城市与哈里发:阿拉伯穆斯林城市的起源》(Cities and Caliphs: On the Genesis of Arab Muslim Urbanism)的博士论文,从权力视角解读7—8世纪伊斯兰城市形态的扩张过程[2]。

20世纪80年代,阿尔萨耶与摄影师兼建筑、摄影和视觉研究者让·保罗·布迪埃(Jean-Paul Bourdier)合作,在加州大学伯克利分校开设了一门关于乡土建筑(vernacular architecture)的课程,并在同时期创立了发展中国家环境设计与城市化的跨学科专业(Environmental Design and Urbanism in Developing Countries,简称“EDUDC”),研究发展中国家的历史、社会和设计。1988年,阿尔萨耶与同事联名发起了第一届传统住屋和聚落国际研讨会,并宣布成立IASTE。与其他致力于推动某特定学科发展的学术团体不同,IASTE所关注的是“如何从相对的、跨文化的、跨学科的视角,理解作为文化习俗(cultural conventions)之表达的传统住屋和聚落。它的目标是成为所有研究乡土、本地、 日常和传统环境的学者的庇护伞。”[3]4

自20世纪80年代以来,阿尔萨耶作为一位埃及裔学者,不遗余力地通过教学、研究和学术平台的搭建,尝试扭转建筑和设计史作为一门学科存在的狭隘和偏见——在社会层面偏向于富裕和权势阶层的建筑,在政治层面则偏向于西方的建筑[3]2,使其成为20世纪60年代以后长期致力于“为少数群体发声”的伯克利学派在建成环境研究领域的代表性学者。

2 “传统”的十个议题

《建成环境中的传统》一书的英文版面世于2014年,以1988年至2012年共25年、13次IASTE学术年会的主题为核心,结合同时期相关理论的演进及作者的自我反思,历时性地展现了20世纪80年代以来建成环境研究领域中围绕“传统”议题的理论演进。

作者在书中试图颠覆这样一种观念,即传统主要是时间性的,“是一种历史和传承的产物,是“历史遗留下来的固态权威遗产”,是“由某个固定人群拥有的遗产”[3]⑩。他尝试提出一种新的认识论,将传统主要理解为是空间性的,它根植于普罗大众的日常生活,是短暂的(transient)、流变的(fleeting)、情境性的(contingent)[3]⑩。

该书通过10个相互独立的章节,以一种看似松散的方式,搭建出一个讨论建成环境中的“传统”议题的开放理论场域。在第1章“住屋的形式:一种理解传统之径”中, 作者限定了本书对于“传统”的基本定义和物质指向。作者指出,要说某座建筑是传统的,通常应满足两个标准:(1)它应该是代际传承的结果:(2)它的文化根源应主要来自普罗大众[3]13。有别于正统建筑学的纪念性取向,书中讨论的“传统”的载体,是为普通民众提供日常生活场所的住屋(dwellings)。

该书的第2章主要回顾了20世纪80年代至90年代初,从建筑学到人类学,直至文化研究领域对“传统”一词提出的诸多开创性理念,包括段义孚(Yi-Fu Tuan)关于传统的主要构成因素是一种“制约”(constraint)的论述,保罗·奥利弗(Paul Oliver)对“传承”(handing down)的关注,阿莫斯·拉普卜特(Amos Rapoport)对传统“属性”(attributes)的研究等,勾勒出围绕传统建成环境的多学科理论视野。

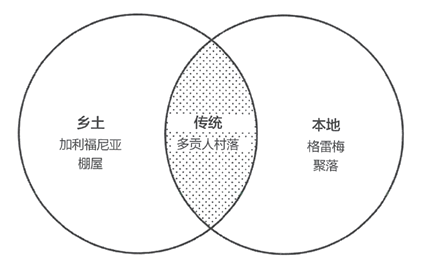

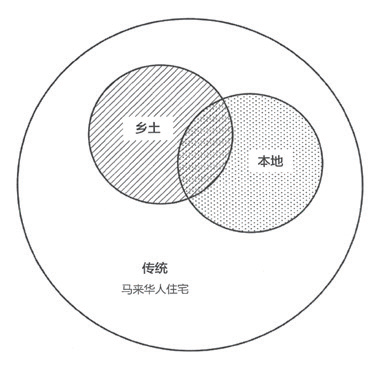

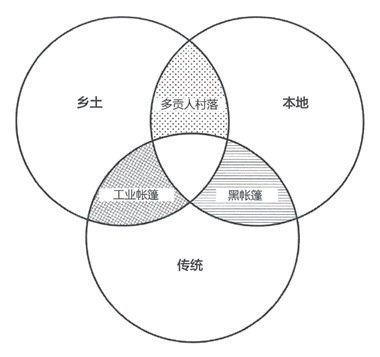

在第3章和第4章中,作者揭示了“传统”作为一种概念,是在与“现代”和“乡土”这两个概念的持续互动下逐渐形成的。在这两章中,作者重点提到了两个现已被广泛接受的观点。第一,传统与现代性(modernity)是同一枚硬币的两面,“传统”的概念是在“现代”的发明与阐释之后才得以确立的。第二,传统、乡土和本地(indigeneity)三个概念,应当被视为三个彼此分离的个体,三者的交叉部分形成了关于传统建成环境复杂现实的有趣混合体[3]83(见图1[3]81、图2[3]82、图3[3]84)。

图1 图式一:将传统置于乡土和本地的交集

图2 图式二:将传统作为一个包含乡土和本地的更大母集

图3 图式三:将传统、乡土和本地三者平衡地结合

第5章至第7章历时性地展现了“传统”在20世纪经历的最重要的三个全球政治经济转向:殖民主义、民族主义和全球化。这一历史进程的基本趋势,是前现代各种不同的传统在特定权力体系下的“相遇”(encounter),生产出了在当下社会被广为接受的“传统”。在这个过程中,传统被永久性地消解和重构,由此产生一系列的问题。一方面,各个地方的传统在全球竞争关系下得到了强化,从前现代不自觉的日常经验转化为有意识、有方法、有目的的文化建构;另一方面,成为工具的传统不再中性,而是异化为殖民统治、民族国家重组和资本主义全球生产和消费循环的工具。

最后,作者在第8章至第10章中探讨了后全球时代的“后传统”所具有的特质。通过引入文化研究领域“超真”(hyperreality)、 “仿真”(simulation)、“复制”(duplication)、“戏仿”(mimicry)等概念,作者认为,对传统的复制、传播和移植已经成为21世纪城市环境生产中最为重要的概念[3]200。建成环境的原作与复制品的相互关系,物质空间和虚拟空间的相互“渗漏”,则是当下探讨“传统” 议题不可忽略的部分。

3 晚期现代的传统:“真实”、超真和拟真

作者在本书引言中写道,关于传统的一些重要著作,包括爱德华·希尔斯(Edward Shils)的《传统》(Tradition,1981年),埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)和特伦斯·兰杰(Terence Ranger)的《传统的发明》(The Invention of Tradition,1983年),和本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)的《想象的共同体》(Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,1983年)[4-6]等,都是三十多年前出版的(以作者写作的2013年左右计算)。自那以后,很少再有关于传统的理念及实践的理论研究[3]11。然而,近30年全球政治、经济和社会转型,已然造成了每个人切身感受的“传统”与正统的传统定义之间的严重脱节,使得关于传统的理论与实践似乎不再具有现实意义。为此,作者在书中采用了打引号的真实(the“real”)、超真(the hyper)和拟真(the virtual)三个关键词,尝试对当代社会情境中“传统”的边界、内涵和意义进行重新阐释。

打引号的“真实”意在引出关于传统建成环境“原真性”(authenticity)的批判性讨论。如果传统原本的含义是某种稳态的、基于代际传承的、能代表某个社群真实日常生活实践的原真性环境,那么在经历了整个20世纪的殖民扩张,民族国家重构,资本及人口的全球加速流动,及媒介技术的兴起之后,这样的传统已经越来越边缘化。正如第9章关于“自由女神像”邮票图案的讨论所展现的,当代社会意在征用和复兴的更经常是已经被重构、强化、发明或复制的“传统” [3]201-212。作者在文中采用打引号的“真实”,似乎意在将这些被正统定义排除在外的情况纳入理论探讨中,在问题化的同时使得关于“传统”的理论建构重新具有当代意义。

“超”这个概念,在本书中指的是由当代传播、交通和信息传输技术所创造和维系的社会和文化领域。作者引述意大利符号学家翁贝托·埃柯(Umberto Eco)的理论,认为“超真”包括对艺术、历史和自然的复制[3]171,而“超传统”来自那些并未真正发生过的历史参照,或是与假设的根源文化及场所并无关联的实践[3]7。迪士尼乐园、拉斯维加斯、迪拜和香港等通常被视作“没有传统”的城市或场所,被作者认为是“超传统”的代表。也就是说,在作者看来,“超传统”是某种复合物,它可以从一个能指跳跃至另一个能指,或是同时容纳多个能指。传统可以“从多样的源头获取意义,并由此积累可信度”[3]180。

在20世纪晚期到21世纪初,随着电视、网络、游戏的普及,虚拟世界的出现已在根本上转变了人们认知现实的方式[3]233。作者引用罗伯·希尔兹(Rob Shields)在《虚拟》(The Virtual)一书中的观点,认为虚拟世界由一系列阈限空间(liminal space)组成,这类空间立在“门槛”(threshold)上,既不“在内”,也不“在外”[3]234。作者以2011年发生在埃及的“脸书革命”及分别发行与1989年和2003年的两款与城市营建相关的电子游戏为例,指出了线上和线下两个世界之间的双向渗透关系:一方面,现实世界中各种根深蒂固的“传统”被不自觉地带入虚拟世界;另一方面,虚拟世界正在不断从屏幕渗出,以寻常的或是出乎意料的方式影响现实世界。作者所期待看到的是,传统及与之匹配的建成环境可以在虚拟世界对现实世界的诘问、击破和协商中发挥重要的促进作用[3]246。

对于熟知20世纪后半叶西方文化研究及社会学理论的读者而言,此书或是一座桥梁,将思辨的焦点引向建成环境研究领域;对于尚不熟悉这些理论的读者而言,此书则是一张导览地图,通往一片宽广的跨学科理论疆域。作者在书中没有给出一个新的理论总结,但他的理论意图是不言而喻的。回到第1章中关于“传统”的基本定义——传统来自生命体之间的代际传承,传统来自普罗大众——由此可以认为作者仍然笃信传统在当代仍然可以成为一种社会力量,一种能够让个体形成社区和共同根源归属感的历史进程(process)。也是在这层意义上,关于“传统”的理论建构需要自觉地抵抗固态化和威权化,通过持续不断地扩展视域、修正内涵,来保持其鲜活的生命力。

(图片来源:图片均来源于:《建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真》)

附录:阿尔萨耶学术代表作目录

①. ALSAYYAD N, Bourdier J P. Dwellings, Settlements and Tradition[M]. New York: University Press of America, 1989.

②. ALSAYYAD N. Cities and Caliphs: On the Genesis of Arab Muslim Urbanism[M]. New York: Greenwood, 1991.

③. ALSAYYAD N. Hybrid Urbanism: On the Identity Discourse and the Built Environment[M]. New York: Greenwood, 2001.

④. ALSAYYAD N. Consuming Tradition/Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in an Age of Tourism[M]. London: Routledge, 2001.

⑤. ALSAYYAD N, ROY A. Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia[M]. Lanham: Lexington Books, 2003.

⑥. ALSAYYAD N. The End of Tradition?[M]. London: Routledge, 2003.

⑦. ALSAYYAD N. Cinematic Urbanism: A History of the Modern from Reel to Real[M]. London: Routledge, 2006.

⑧. ALSAYYAD N. Traditions: The “Real”, the Hyper, and the Virtual in the Built Environment[M]. London: Routledge, 2014.

⑨. ALSAYYAD N, GUVENC M. Virtual Uprisings: On the Interaction of New Social Media, Traditional Media Coverage and Urban Space during the “Arab Spring”[J]. Urban Studies, 2013, 52(11): 2018-2034.

⑩. ALSAYYAD N, GILLEM M, MOFFAT D. Whose Tradition?[M]. London: Routledge, 2017.

参考文献:

[1] ALSAYYAD N. Streets of Islamic Cairo; A Configuration of Urban Themes and Patterns[D]. Cambridge: Harvard University and Massachusetts Institute of Technology, AKP, 1981.

[2] ALSAYYAD N. Cities and Caliphs: On the Genesis of Arab Muslim Urbanism[M]. New York: Greenwood, 1991.

[3] 阿尔萨耶. 建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真[M]. 北京: 清华大学出版社,2021.

[4] SHILS E. Tradition[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

[5] HOBSBAWM E, RANGER T O. The Invention of Tradition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

[6] ANDERSON B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism[M]. London: Verso Books, 1983.

本文完整阅读见《时代建筑》2021年第6期 李颖春、张劭祯《“传统”的再释:评<建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真>》。

![]()

欢迎关注《建筑遗产》2021年第4期

(总第24期)

※ 官方微店有售 ※

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):新书推介 |《建成环境中的传统:“真实”、超真和拟真》

规划问道

规划问道