2019年1月14日

南京市规划和自然资源局正式挂牌成立。时值3周年之际,市规划资源局组织媒体开放日活动,邀请20余家中央、省、市主流媒体走进高淳美丽乡村和颐和路历史文化街区,集中报道了该局通过规划引领和要素保障给南京城乡面貌带来的巨大变化。

今天,我们将转发人民日报新媒体平台“人民号”刊发的专题报道。以下为报道原文。

这3年来

南京市规划和自然资源局

加强顶层设计 深化改革创新 狠抓贯彻落实

国土空间规划、土地成片开发

城市更新、BIM/CIM试点

不动产登记等改革创新工作

均走在全国、全省前列

已连续两年获评

全市对标找差绩效考核第一等次

通过科学规划布局,盘活土地资源,高岗村与清华大学探索“校地合作”新模式,昔日“空心村”人才回流助力美丽乡村振兴;

通过引入新的功能和公共空间,“养在深闺人不识”的颐和路实现新旧共生,成为南京新晋网红打卡地;

小西湖、评事街、百子亭、浦口火车站等历史地段的保护再生项目,实现了历史文化资源的活化利用……

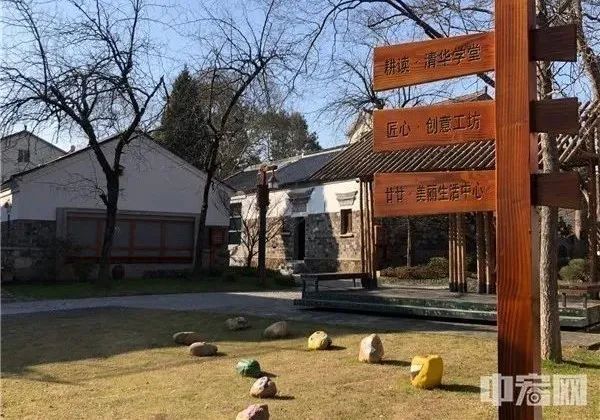

高岗村耕读公社服务站

高岗村

探索“校地合作”新模式

“空心村”人才回流助力乡村振兴

围绕党的十九大提出的乡村振兴战略,南京市规划和自然资源局通过科学规划布局、盘活土地资源,来服务保障各区乡村发展用地,助力乡村振兴落地见效。

为引入高校智力资源,创新乡村振兴战略实施路径,高淳分局早在2018年就开始与清华大学积极对接。2018年底,分局代表高淳区政府出席会议并与清华大学正式签署了“清华大学乡村振兴工作站共建协议”,获得校方授予的“清华大学乡村振兴工作站暨学生社会实践基地”的铭牌。

清华大学乡村振兴工作站

2020年4月,工作站正式建成落地高岗村,自此高淳区也正式成为江苏地区首个挂牌成立的“清华大学乡村振兴工作站”。

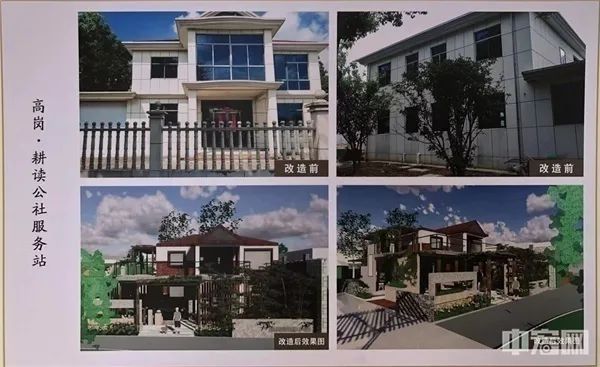

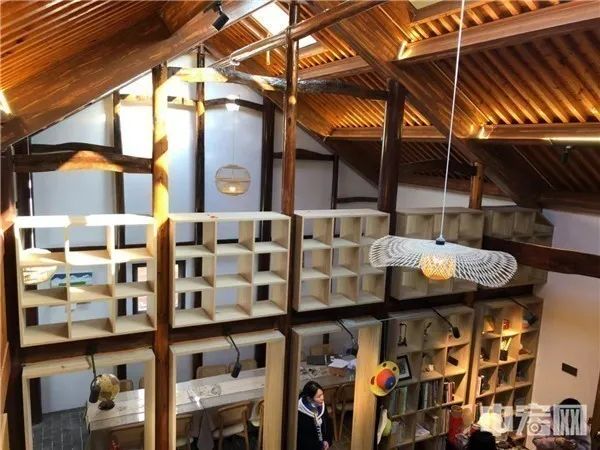

高岗村此前有三分之二的村民长期居住在城镇或外出务工,大量的农房和农田闲置,无特色产业和规模产业,村集体经济收入较弱。高淳区委、区政府在高岗村以长租形式收储了20余栋闲置房屋,并以此为资源载体与清华校方达成深度合作意向,合力创新“校地合作”模式,打造了以高岗耕象和清华读意为主题的耕读公社。

图片来源:清华大学乡村振兴工作站

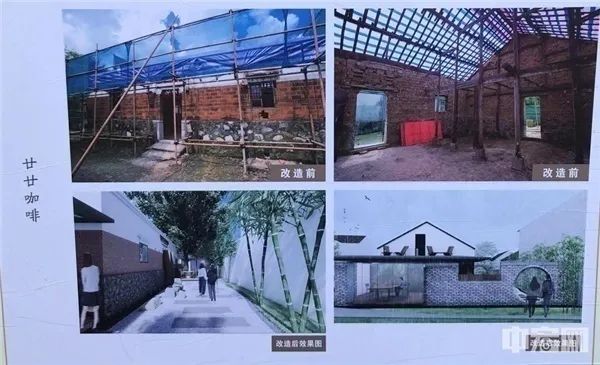

清华大学乡村振兴工作站的设立以及清华96级校友的加入激发了高岗乡村振兴工程的全面实施,清华大学对收回的每栋民房都进行了业态策划布局,由九六公社(即清华大学建筑学院的96级校友)组成了6个团队,分别对房屋进行了规划设计。

改造后的高岗村实景

经过多方团队的努力,高岗村由此前破败萧条的“无人村”变身干净整洁、布局合理的优美乡村,也吸引了很多在外打工的村民返乡就业,助力乡村振兴,带动村民共同富裕。

改造后的耕读公社服务站

高岗村也借此成为推进乡村振兴的一张亮丽名片,打造“两基地、三中心”即“高淳高岗大学生实践基地”“高淳高岗青少年科普教育基地”“高淳高岗乡村文化活动中心”“高淳高岗民俗文化体验中心”“全国高校学生乡村振兴交流中心”,并以此为基点扩大影响范围,邀请更多高校及社会资本参与到高淳区乡村振兴工作中来。

改造后的清华学堂

改造后的廿廿咖啡

在此基础上,高淳分局还积极响应省委建设美丽江苏的决策部署,开展了以“共绘苏乡”为主题的规划师下乡行动,助力引领乡村发展。截至目前,高淳区已经创建省级美丽乡村21个、市级美丽乡村321个、区级美丽乡村600个,省级特色田园乡村6个、市级田园综合体1个,乡村规划的示范引领作用正在逐步凸显。

颐和路

从“养在深闺人不识”

到南京时尚艺术文化街区

这片坐落在南京主城、被大批梧桐环绕着的颐和路历史文化建筑群,移步换景都是故事,一年四季都有前来打卡拍照的游人。

从最初的“养在深闺人不识”、常年被封闭在高门大院内的神秘建筑群,到南京如今的时尚艺术文化街区,市民及游客不再是从高墙外匆匆一瞥。颐和路的成功改造是南京城市更新的试点项目之一,也将为今后更多历史文化街区的城市更新积累宝贵经验。

而在颐和路华丽“变身”的背后,则是凝聚了南京市规划和自然资源局、规划院、同济大学设计院、安居集团等多方团队的不懈钻研与努力。

颐和路历史文化街区是《南京历史文化名城保护规划》确定的历史文化街区,也是2015年首批公布的30个中国历史文化街区之一。

街区内近现代文化资源丰富、历史文化底蕴深厚,具有近现代风貌的院落有264处,纳入保护对象的各类建筑有225处,被誉为“近现代建筑博物馆”,在全国乃至海外华人中有着较强的政治、经济、文化、历史影响力,是省会城市一张重要的文化名片。

为活化利用好这些历史文化资源,激发城市竞争力,体现城市文化特色,提升社会公共服务,南京市规划和自然资源局在《颐和路历史文化街区保护规划》的基础上,牵头完成了该街区“环境整治、保护与利用专项工作实施规划”,并于2017年12月经市政府批复。

在业态定位方面,以颐和路为轴线,构建国际交流、创意设计、文化展览、艺术时尚、国际产业五大片区的规划格局。

由中国科学院院士、同济大学常青教授团队提出的“更新改造计划”,从产业创新、空间再生与实施引导等四个方面逐级深入,进一步彰显颐和路历史文化街区的价值,提升国际影响力,打造“近现代历史窗口、古都文创中心、国际交际客厅、艺术金融高地”。

历时3年多时间,颐和路历史文化街区首发示范区11片区,已于2021年12月18日正式开街,引入了宝龙美术馆、VeraWang婚纱、莲花公馆等文化创意和精品商业功能,成为南京新晋人气打卡地。

11-1片区作为颐和路历史文化街区先期开放区域,位于颐和路历史文化街区南端,共10处院落。

在设计构思方面,空间联通,改封闭为开放。11-1片区在维持院落肌理的基础上,通过内部流线联通院落,引导人流在各院落内部通行,完善游览路线,将现状独立式封闭院落转化为联通式开放院落。

新旧共生,重塑公共空间。11-1片区设计针对不同类型建筑采取不同的策略:针对文物建筑,依据最小干预原则对其进行修复以复原其风貌;针对风貌特色建筑则在保留整体形象的基础上加入现代元素以提高其适用性;针对加建建筑则部分改造部分拆除,改造建筑依照可识别性原则采用现代风格与文物建筑区分开来,拆除建筑为11-1片区留出更多公共空间。

丰富业态,从单一走向多元。11-1片区除宁海路54号与50-1号分别为展览与幼儿园功能外,均为居住功能,仅在沿街处开设店铺,功能业态单一,难以发挥颐和路历史文化风貌区的文化价值。设计根据上位规划,结合片区内不同建筑的空间特点,置入以艺术创意为主,文史博览和商业配套为辅的多样功能业态。

通过活化利用,让历史老建筑不再“孤芳自赏”而是融入百姓生活,是所有文物建筑实现历久弥新的根本之途。颐和路11片区的成功改造,将成为南京新的文化地标,对南京历史文化街区的城市更新也具有示范效应。

来源:人民号-中宏网

审核:陶乐

审稿:朱佳

发布人:潘昕

原文始发于微信公众号(南京规划资源):人民号:南京市规划和自然资源局组建成立3周年,规划资源引领绘就极美南京“新画卷”

规划问道

规划问道