精彩导读

中国乡村含蓄淡雅的审美风格,在汉族文化区域内传承有数千年[1],显现出儒家和道家哲学的人地关系文化理念。近几十年中国乡村面临着西方化和全球化的多元文化思潮冲击[2],现代中国乡村空间大范围的传统景观褪化以至消逝。乡村民宅大量运用的彩色马赛克贴墙、现代建筑玻璃幕墙、甚至还有古希腊爱奥尼克柱子、古地中海风格楼台等,景观审美肤浅而缺少传统根基。同时乡镇建设开山填河,多强调空间的实用经济效益。

海德格尔言:“只有理解了人类的生存本质,才能理解人类的生存空间”[3]。人类生存的本质在于深度把握人地关系矛盾,乡村审美空间是整体的表层感觉,映射出人地关系本质的取向价值。笔者在此尝试提出山水画对映乡村空间构成的研究,是对于乡村审美目标和评价体系建设有益的探索。

西方景观绘画称作“风景画(landscape painting)”,中国景观绘画称作“山水画 (Chinese landscape painting)”,虽然都是对于地理景观审美的艺术描绘,但是各自哲理立意以及风格却迥然不同。西方风景画追求华丽绚烂,崇高凝重,把自然风景理解成科学的透视空间。而中国山水画追求平淡素雅,意蕴隽永,画面写意,意境无限,就像是山间清风。

乡村空间是由人类社会农业生产活动构成,其中有使用功能、文化内涵和美学表征,其审美空间的显现虽然是非实用功能,但实质上是人与自然多方面和谐统一的显现,是人地关系的伦理观表示。这是现代人地关系研究中的重要部分。

中国许多村镇具有数千年的历史传统以及深厚的人地关系文化积淀,按特有的发展模式形成村镇建筑、农业田园与自然山水有机融合的乡村景观。古代乡村淡雅含蓄的审美风格与山水画同源同脉[4],空间品质“气韵生动”。曾经因而被誉为中华最具有魅力价值的独特景观区域之一。例如,苏南乡村就有“小桥流水人家”的清新素雅风格。

国内有学者提出现代乡村景观可居度、可达度、相容度、敏感度、美景度的评价指标体系[5],还有探讨识别传统乡村文化基因进而开展景观传承保护的[6]。现代景观研究关于城镇和乡村注重的是“格局、过程与尺度”[7],从而更深刻地把控景观肌理,优化区域内各要素组合的景观格局。在文化地理学语境里,乡村审美空间是人地关系作用的文化积淀表现。在哲学认识论看来,乡村审美空间是通过人类的社会实践的景观总体感受[8]。

绘画艺术描写地理景观是人类另外一种认识自然界的方式,是以直觉审美和悟性体验而抽象写意创作在图幅内。这不同于地理科学研究,需要科学的现场数据,缜密的逻辑推理;也不同于工程规划设计,需要严格的制图规范。绘画思维对于地理景观的美学认识和艺术创造,是现代计算机无法取代的工作,也是现代景观规划和研究的重要内容。

在乡村景观规划工作中,思维最初的原点是“图像式”构思,而不是数据定位。深层次审美理念,是创作者对于美学印象体验而进行的最初写意景观,审美品位高雅或者庸俗低下,在此确定,并会在以后表层面显示出来;继而有场地文化和科学的分析,再有地理科学技术地域数据分析研究,最直接表面层显示是国家设计规范的应用。

中国传统山水画理论及其方法实践,曾经运用于古代私人庭院设计[9],从而创造出优美的“园林”景观。基本手法是:以建筑庭院为框架,以山石、植物为建构素材,以绘画艺术为构图手法,以文化“写意”其空间景观,创造出“虽由人作,宛自天开”的庭院景观。显示出“写意自然”的艺术风格。但这些都是小范围和小规模的。如何探究扩展其审美理念和手法,创造新的规划设计理论,在更广大尺度范围内实现“诗情画意”,是很值得研究的问题。

现代中国正在经历大规模的快速城市化发展,大量传统乡村空间形态正在迅速解构和重构[10]。在此探索乡村“画意”空间的源流过程,研究其内涵、品质、特色结构特征,具有迫切而又重要的现实意义。

中国这种传统乡村的审美空间具有3种境界:第一是“生境”,建立生活的空间,具有遮风挡雨的人类生存生活环境,而且还具有良好的生态环境;第二是“画境”,构建如画的空间,这里是指中国式的山水画构图,追求素雅、隐逸和含蓄的画面风格;第三是“意境”,产生诗意感情的空间,以艺术手法表达对于社会和自然的理想境界。乡村多是以儒道哲学为基础的含蓄淡泊趣味,建设人地关系永续和谐的景观,儒雅形态的“意义延伸”指向“天人合一”的目标。

山水画是中国传统美学的直观形象表现。追求淡泊优雅而又意远深幽的风景画面,景观的意境表现有“听雨”、“暗香”、“微花”、“空旷”、“冷月”、“和风”、“枯树”、“扁舟”等等[11],而境界最深处是“道”,肇自然之性,成造化之功。画家以笔触达到“道法自然”的境界,进入永恒的人与自然的融合统一,画面写意无限“意境”。

关于中国绘画“意境”其起源和发展,以及其美学内涵,概括分析如下:魏晋六朝时期形成“清新”风格,此非宇宙生成的角度,乃为本体追求的一种表现,自然平淡、超逸旷远、简约通达,不求造作华丽。晚唐时期形成“意境”风格,内涵乃专指一种意在言外之美,形态属于优美淡雅。其表现曲折含蓄,就其同哲学认识关系而言,与老庄的有与无、虚与实有关系,与儒家的易之象、意有关。宋朝时期形成“韵味”风格,它的色味为淡泊含蓄,寓意深长,是一种超然自得,高风绝尘的含蓄之美,笔简而意足,韵贵隽永。

中国这种审美风格其内涵的形成,从表层到深层,是经历了多样性矛盾碰撞之后,汇集、沉淀、积累、演化等等数千年的探索过程。这种淡泊韵味的美学文化模式反映出区域人地关系的伦理观,也是区域经济持续发展的文化基因。

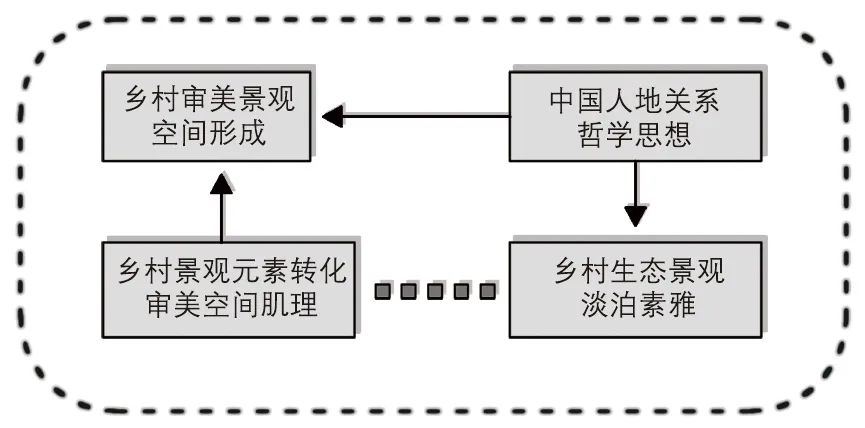

虽然在中国辽阔的地域范围内,地理景观差异多样,社会经历多次改朝换代,但是数千年来在汉民族文化范围内的乡村,都保持着稳定的“中国式”审美模式(图1)。

▲ 图1 中国传统哲学、乡村美学风格和山水画意境关系示意

Fig.1 Relationship between traditional Chinese philosophy, rural aesthetic style and artistic conception of landscape paintings

以地理空间视角分析,乡村景观空间的形成不仅是单体本身。基于地理区域地带,乡村审美风格是“群体”发生的,有成片的地带特征。这里从区域、镇域、乡镇区3个尺度空间认识乡村的审美空间结构。

(1) 区域空间。是指跨越多个城镇的大尺度地理范围,语汇有“村镇群”、“村镇带”、“片区”、“城镇体系”。例如江苏省历史上沿太湖、淮河、大运河形成城镇带,各有其传统景观风格。

区域自然景观形态延伸在大尺度范围内,应该保持山脉水系的连续性和完整性。老子哲学有:“道法自然”。郭熙《林泉高致》山水画构图:“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远[13]”。

现代科技手段探测景观空间,是在大尺度地理区域内,以航拍和遥感图像的“斑块、廊道、基质”模式识别区域范围内城镇、森林、道路和农田的景观空间结构。探求定性定量的景观生态结构和最佳空间韵律,应对于人们的感知形成景观审美空间评价。强调景观规划尊重大自然的原生面貌和自然生命形式的基本特征,这点与中国传统有共识之处。

(2) 镇域空间。在此理解为景观中尺度空间,语汇有“家园”、“乡村”、“田园”。江苏省乡镇域面积大约100km2。在此范围空间内,有成片农田、水塘和自然林地。以山水画构图原则,应该保持连续乡间农田景观,乡舍建筑体雅半隐,点缀景中。元朝白朴《天净沙·秋》中有诗句,描绘乡村田野:“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下;青山绿水,白草红叶黄花”。

(3) 乡镇区空间。在此理解为小尺度空间,语汇有“街巷”、“场所”、“民居”。江苏省一般镇区面积大约2~3km2,乡村面积0.2~0.5km2。在此范围内是成片集中的住宅,传统乡村建筑以封闭空间居住,另外设计庭院或者天井沟通外部自然风景,而建筑门和窗也能够成为融合自然风景的通道,甚至成为表达风景画的画框。远处“青山隐隐水迢迢”,而近处窗前三五枝竹竿,清风雅韵,进而有“松竹梅岁寒三友”的文化寓意。

乡村这种审美景观影响是在多尺度空间内进行的。笔者在此提炼出区域、镇域、乡镇区3个尺度空间的联系嵌套式的结构,构建乡村相对完整的审美空间体系。

再来看看山水画画幅空间分析。

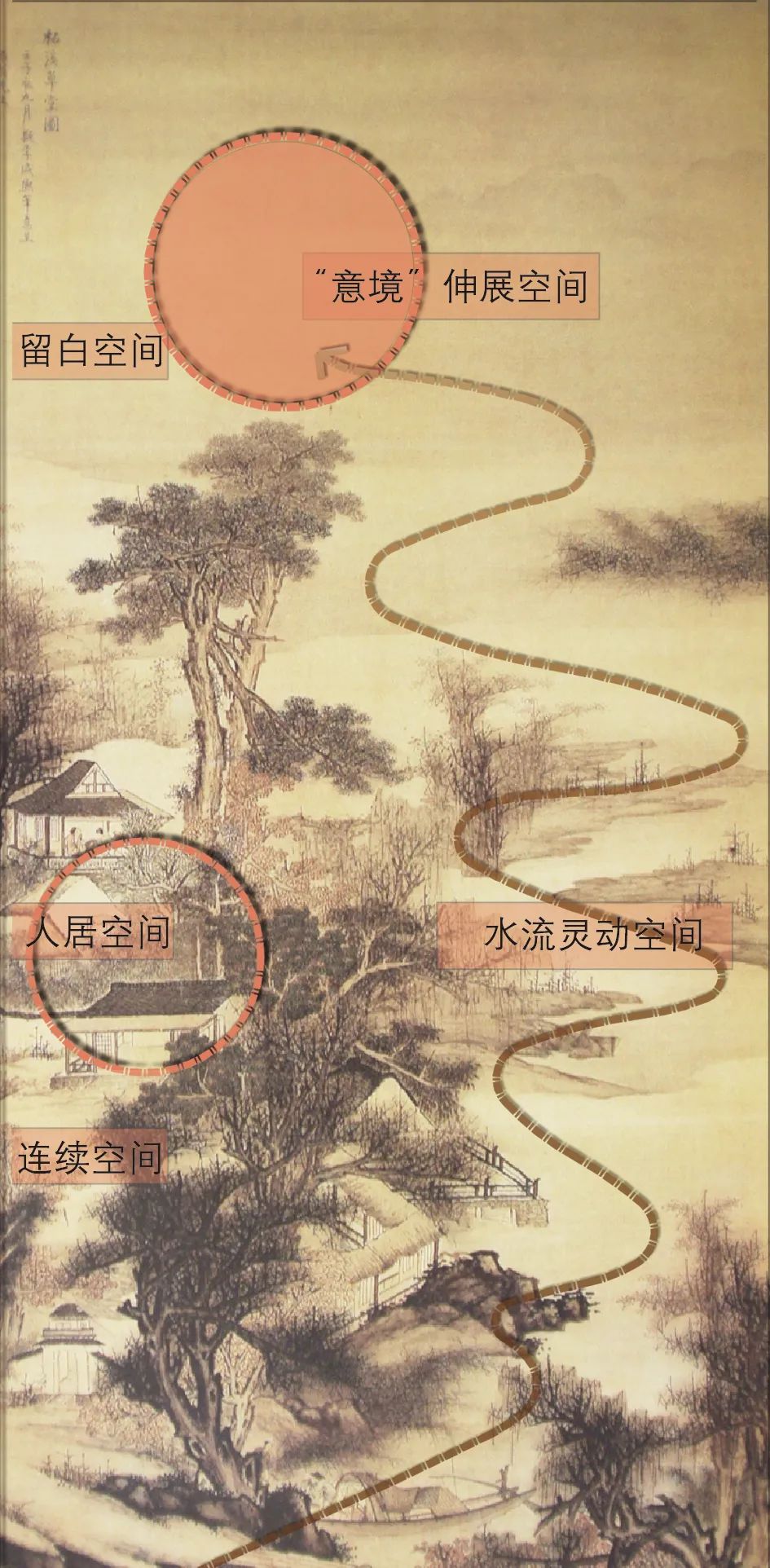

金陵八家之一的吴宏(1615-1680),他的绘画作品“拓溪草堂图(160.5cm×79.9cm)(图2)”,其场景地位于江苏省苏中宝应县范集镇区域,白马湖东岸。

▲ 图2 “拓溪草堂图”以及画意空间分析

Fig.2 The painting titled “A Grass Hall beside Tuo Stream” and spatial analysis of the artistic conception of the painting

(1) 一条蜿蜒伸展的河流通往远方,看起来似乎源远流长,意犹未尽。形成水流灵动空间;

(2) 画幅内留有较大面积的虚空,是连接水域或者连接云雾。此为留白空间;

(3) 山峦、乡村、树林等等,多层叠嶂形成前景、中景和远景,空间有连绵不绝之感觉。此为连续空间;

(4) 远处有两三人,在画中占很小比例,完全融合在风景之中。自然景观与人居融合,而非杳无人烟的景观。形成人居空间;

(5) 点题诗句喻示出文化“意境”,景观在画幅之外似乎继续在延伸。形成了“意境”伸展空间。

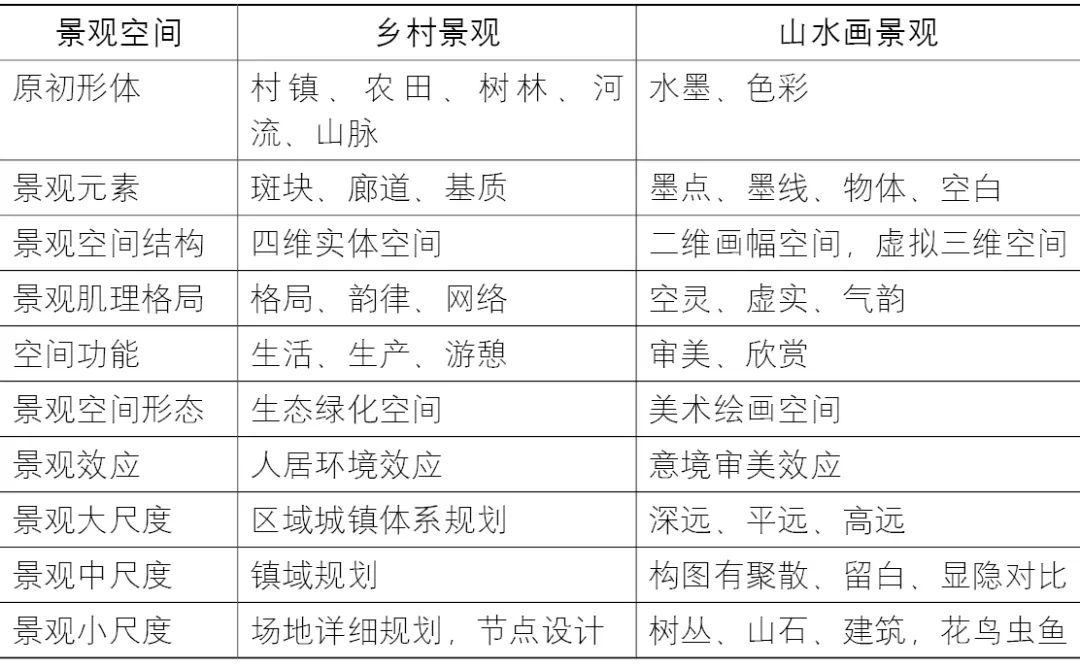

▲ 表1 乡村景观空间与山水画景观对比

Tab.1 Comparison of rural landscape space and landscape painting

在景观空间结构方面,乡村景观元素以农田、村镇斑块以及河流廊道等,构建景观网络和格局环境;山水画以笔墨点线,写意创造虚实气韵,显现具有自然审美趣味的、体现人地和谐关系的空间布局。

在景观效应方面,地理学研究乡村景观关注“斑块、廊道、基质、格局”,城市规划研究景观关注“绿化覆盖率”、“人均公共绿地”,皆在于强调人居环境的生态效应;而山水画追寻的“画境”、“意境”是乡村景观规划时应该考虑的高雅审美理想。

在哲学目标方面,乡村景观规划以自然唯物辩证法观念,注重人类实用功能;山水画以儒家和道家的哲学观描绘景观,而现代乡村景观追求的是人地关系可持续发展目标。

以现代社会地理学和空间哲学出发,把乡村生活的物理空间关系投射在社会空间和文化空间中,在空间中固化,形成特定的审美空间特征。通过抽象推理过程建立的理论来研究空间表象之下的隐喻、象征、寓意。绘画通过自己的假设和语汇改变和创造世界,理解支撑的话语是“文化的分析”,解析产生“意境”的空间结构。

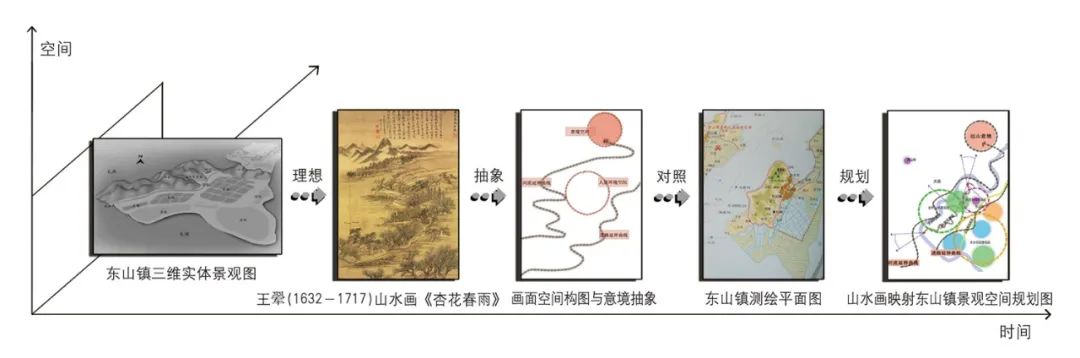

现实的乡村景观形态纷繁多样,是不可能用尺幅山水画简单直接进行精确拟合的。本文探究山水画元素结构、空间构图和意向肌理,相映于乡村景观格局要素的“图式联系”。深入分析山水画“意境空间”与乡村景观区域差异性,挖掘美学意义以及可能的映射景观效应(图3)。

▲ 图3 “画意”乡村景观构建思路

Fig.3 Thoughts of construction of rural landscape with “artistic conception”

山水画显示的是二维尺幅空间,是有边界的风景构图;人静态站立观赏,而且保持一定距离察看。现实乡村景观是无限延伸的三维空间,游人可以步行进入。单个绘画构图空间对映营造单个小尺度场地。这是点状景观构建。

例如(清)龚贤《画诀》关于小尺度范围内园林树从设计:“一株独立者,其树必作态,下覆式居多。二株一丛,必一俯一仰,一欹一直。三树一丛,第一株为主树,第二树三树为客树。…… 三株或四株一丛,一树二树相近,则三树四树必稍远,谓之破式。……六树一丛,大丛九树,小丛三树,六树中丛也。六树六色叶子,不可雷同。无叶谓之寒林,数点谓之初冬,叶稀谓之深秋,一遍点谓之秋林,积墨谓之茂林,小点著于树杪谓之春林[14]”。

(2) 延伸的空间“维度”

山水画以艺术表达显示“画外音”的“境界”,这第三维空间是感受的空间。现实场地景观由时间轴线形成第四维空间,人动态游历进入其间,感受而观赏。

选择单一游行线路或者组群空间,以多个场地可以营造多个连续递进的绘画构图空间。从而在现实景观形成序列“画意”。从场地纵向深度轴线和时间维度轴线的游历,可以获得绘画艺术表达的隐喻文化“境界”。这是线状景观构建。

(3) 景观多功能层面解析与审美空间模型模拟建构

现实乡村整体景观空间具有多功能的格局,建立直观空间模型模拟多种尺度地理范围内乡村景观。山脉河流地理景观,农田生态景观,历史遗址景观,建筑村落景观等等,还有交通体系,生产体系,生活体系等等。解析每层可能建立的美术构图、文化寓意和艺术境界,特别是探讨审美与实用格局的矛盾冲突之处,探求解决途径和模式。保持交通、生产、生活等多功能格局特征,形成整体景观面状的审美空间配置。

(4) 规划图对映山水画的模拟建构

航拍图、遥感图或者地图,由此基础制成的规划图,对比对照山水画图之间关系,各自有着不同的符号属性,存在“非对称性”联系态势。规划图是“实指”符号,绘画是“虚指”符号,二者共享“乡村景观”实体文本。规划制图以明确空间的实用格局,而绘画以示空间的审美“境界”目标。在“图与画对映”的情势下,画超越了图的局限,绘画藉此可以得到更高层次运用。就像山水画中的题诗那样,诗句文字往往是对画意的引申升华。

以绘画理论视角,使得绘画图像“意境”作为审美理想景观,模拟多层次优化规划图的空间。

(5) 多尺度的时间与空间嵌套结构整体

时空变化是景观变化的内部最基本驱动力,是连续性的社会创造。空间与时间的尺度属性在一定范围内相互联系,成为一个嵌套式的结构整体。用时间映射或者时刻函数描述景观空间运动,勾画出时空应对景观的格局和过程特性,可以对景观空间作触及核心的研究。在时间多尺度延伸过程中,多尺度乡村空间对映山水画空间,各自内在结构元素与关系相互转换。探究乡村画意空间的格局、过程和构成韵律。在深化抽象解析之后,研究多尺度嵌套结构的纯粹体建构。

如此,以抽象空间结构体的美学意境,建构运用于千姿百态的乡村实体景观之中。

太湖流域历史源远流长,有一系列历史文化名镇名村,数千年来以儒道哲学为基础建设的“画意”乡村群,形成了淡雅秀丽的风景。

苏州吴中区东山镇,位于太湖东部,呈半岛形状凸入太湖中央,古称该镇为“洞庭东山”。全镇总面积96.6km2,地表起伏成“一”字型连绵丘陵山岗,三面环绕湖水。山岗种植大面积自然混交林,其中多为经济果林。山下地形平缓,含许多大小形态各异的水库和水塘,培育有千年的水稻田。

大约在公元前500多年,春秋时期,吴王夫差征服越国之后,在此建立“宫苑”,曾携带美女西施一起赏月、赏太湖风景。这里也是中国历史上著名的早期园林萌芽地。

根据地方志记载,该镇有新石器村落考古遗址,具有4千年人地关系的积淀传统。此地在唐朝开始有集镇建制,现在还保存有较为完整的明清建筑群街区。是太湖风景名胜区十三大景区之一,也是国家级历史文化名镇。

6.2 “画意”空间规划探索

以中国山水画的构图布局思维试探规划建设这一带的画意空间。以明朝画家王翚《杏花村雨》为蓝本,分析其空间构图,并运用于乡村景观规划(图4)。这幅画原本就是描绘的太湖流域的乡村风景,湖岸线蜿蜒通往远方,中景是人居乡村,周围是树林,有林间小路和小桥,远处山峦,更远处是虚空天际。整体画面氛围安详宁静。

▲ 图4 乡村实体空间、山水画以及规划图对映的模拟建构

Fig.4 Simulation of spatial correspondence between rural physical space, landscape painting, and planning graph

以山脉线、湖岸线为两条主要构图脉络,人居城镇为文化核心空间,远处山峦水面为眺望“意境”。

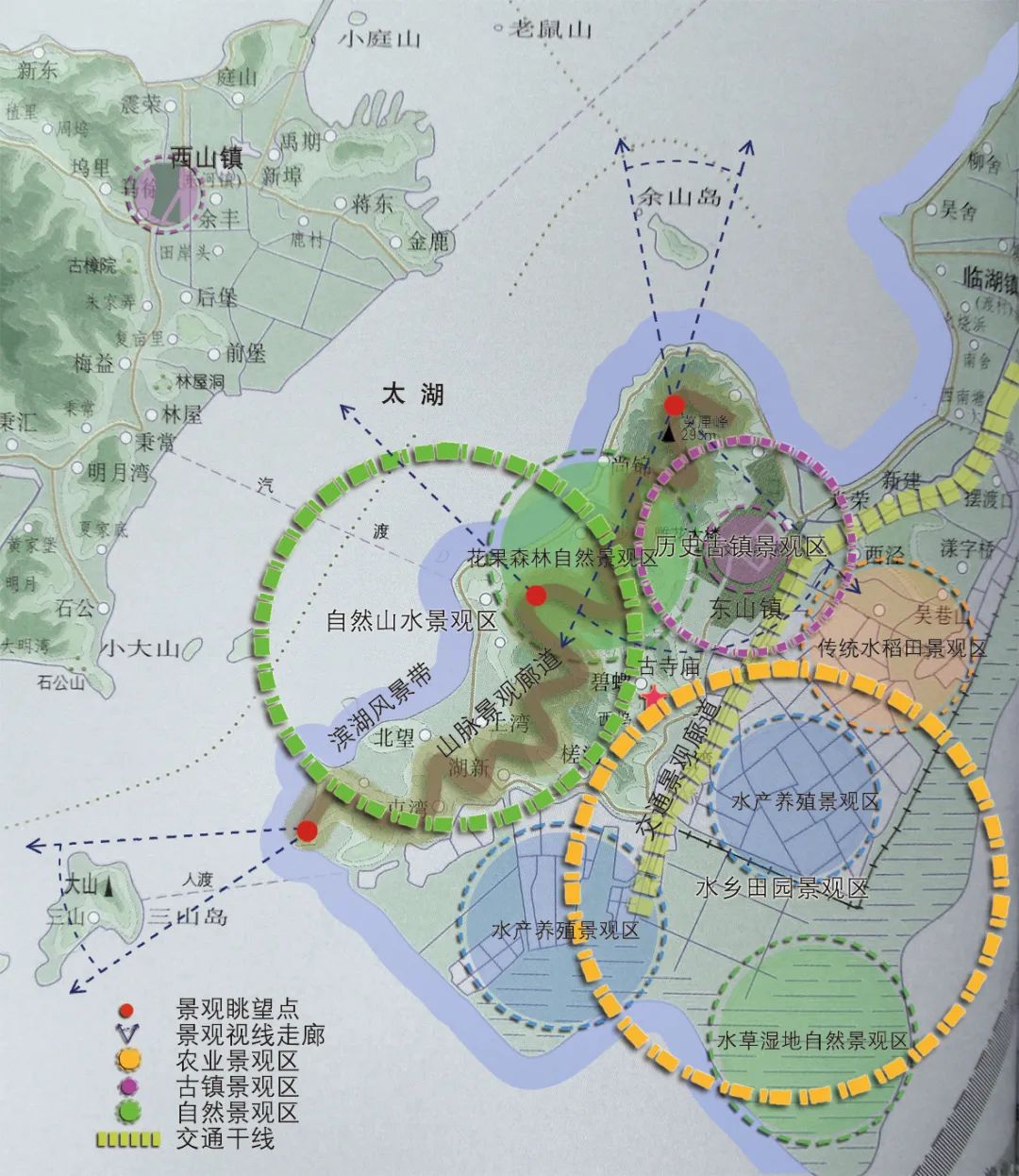

在区域大尺度空间范围内,保持地理原属性很重要,地理空间留存的传统基本要素是重要的景观解读文本,识别并且理解这一带地理景观是规划先期重要工作。尽可能地保存这一带的连绵山岗,保存太湖自然岸线,保存原有地貌连绵起伏的轮廓线,这是景观文化传承的空间基础,从而保存城镇群的文化生态景观(图5)。

▲ 图5 东山镇“画意”景观规划示意

Fig.5 Landscape planning with “artistic conception” in Dongshan Town

(2) 画境规划

在山岗、水湾凸出部、田园端顶等开阔空间处设立景观眺望点,建立大尺度空间的视觉观赏区域(图5)。在大尺度区域空间内建立“眺望”、“远望”视域认知体系,观赏自然蜿蜒岸线和连绵起伏山峦形成的多重空间。绿化顺延山脉水系布局,采用自然群落式,切忌几何网络形式,也不宜建设横平竖直的道路网。

此地村镇历史景观,是数千年长期积累形成的,具有文物价值。辨析城乡起源之初的本色格局,在乡村建筑小尺度范围内,设计应该蕴含自然审美观念,回归传承中国民居的素雅含蓄特色。

保护镇区内明清建筑历史形态,探明乡镇历史文化空间。保存狭窄街道和青石板路面,还有村外弯曲的小路,掩映在树林和岩石之间,延伸构成画意景观图。

(3) 意境规划

以古镇为物质文化核心,文物古迹为历史显现,以悠久的吴越文化,特别是吴王夫差和西施传说为故事线索,营造意蕴深长的文化氛围,碑刻、题字、还有隐喻的符号,无一不叙述着这一带千年的历史故事。

在镇域范围内,保持地方生态原属性。在特色农田、水库、风景林地设立观赏区,建立中尺度空间的风景,构建农作物和生态农业特色的“诗情画意”的景观体系。在村入口处、山顶、水口、古迹点等景观节点,以绘画“构图”、“造型”、“图像”等手法设计景观。植物以“岁寒三友”松竹梅和“四君子”梅兰竹菊,形成诗意“韵味”的景观境界。

Fig.6 Ancient streets and alleys in Dongshan Town

Fig.7 Viewing Dongshan Town and Taihu Lake from the top of a mountain

景观审美内涵的形成,存在有多方面的矛盾运动。在历史发展中,各个阶段空间特质留下印痕,历史上西方景观演变过程比较激烈,而中国历史上文化多源流发展汇集,形成的是一个静态稳定的审美现象,表现在绘画,也表现在传统乡村景观空间。

中国古代乡村传统审美风格是素雅淡泊,具有诗意的优雅,追求在地老天荒的岁月里人地永远和谐的内涵。这种审美空间有3个叠加层次:“生境、画境、意境”,有个人艺术感情,更多内容是人、社会与自然的“天人合一”哲学诗意,常用“隐喻”、“借喻”艺术方式表达景观形体以外寓意。

乡村地方、生态文化和人地关系,是以时间空间构成的基本坐标,相互作用成形。乡村是由文化长期作用于自然空间而来的,人对于乡村的自然和地理空间,产生出深切敬重之情。现实中,这种感觉和意义在空间往往是一种“隐喻”,文学词汇里有“家乡”、“乡村”、“田园”。人类发展各种类型和模式文化以适应自然环境,乡村审美空间就是在各种环境背景和文化模式里滋生形成的。

山水画空间“意境”是乡村审美空间再生产与景观意义的延伸,对于现代城镇发展有重要的研究参考价值。山水画从构图到意境,对于乡村空间形成地方文化寓意,营造人与自然和谐局面有重要影响作用。

参考文献

[1] 于民.中国美学思想史[M].上海:复旦大学出版社,2010.

YU Min. History of Chinese Aesthetic Thought[M]. Shanghai: Fudan University Press,2010.

LONG Hualou. Land Consolidation and Rural Space Restructuring[J]. Acta Geographica Sinica,2013,68(8): 1019-1028.

HEIDEGGER M. Being and Time[M]. CHEN Jiaying,trans.Beijing: SDX Joint Publishing Company,2012.

LI Zehou,The History of Beauty[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House,1981.

WANG Yuncai,LIU Binyi. On Rural Landscape and Rural Landscape Planning in China[J]. Chinese Landscape Architecture,2003(1):55-58.

LIU Peilin. Study on Landscape Regionalization and Landscape Gene Identification Elements of Traditional Settlements in China[J]. Acta Geographica Sinica,2010,65(12): 1496-1506.

TONG Qiang. Philosophy of Space[M]. Beijing: Peking University Press,2011.

JI Cheng. On Garden[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,1984.

HE Yi. Four-Dimensional City[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2016.

Zong Baihua. Artistic Conception[M]. Beijing: Commercial Press,2011.

ZHOU Xian. Western Aesthetics in the 20th Century[M]. Nanjing: Nanjing University Press,1999.

GUO Xi. Poem on Forest and Spring[M]. Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2010.

FU Baoshi. Chinese Painting Theory[M]. Nanjing: Jiangsu Education Press,2011.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】探索构建乡村“画意”审美空间

规划问道

规划问道