【作者简介】

张松,同济大学建筑与规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,教授

提要

中办国办《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》对加强历史文化保护传承做出了全面系统的部署,如何实现这一目标需要地方的积极实践与科学探索。以上海市历史风貌保护实践为研究案例,围绕历史风貌保护机制的特征、城市生活遗产保护面临的新挑战和新问题,以遗产保护经典理论和国际文件精神为理性基础,从城市生活遗产的概念认知、历史城区物质肌理维护、建成环境遗产可持续性、基于社区的城市生活遗产保护管理等方面,全面探讨了城乡文化遗产保护传承机制建设健全的基础理论与实现路径。

关键词

建成遗产;生活遗产;可持续性;历史风貌保护

2021年9月初,中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(以下简称《意见》),这是继两办印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年1月),发布《关于加强文物保护利用改革的若干意见》(2018年8月) 和《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(2021年8月) 后,出台的又一重要文件。至此,中央文件已涵盖了文化遗产所有类型及其保护传承体系。正如2021年9月8日在国新办新闻发布会上住建部黄艳副部长所介绍的,《意见》是在1982年我国建立历史文化名城保护制度之后,中央首次印发的专门针对城乡历史文化遗产保护传承的重要文件,是今后做好城乡历史文化保护传承工作的纲领性文件。

近年来,有关城乡历史文化遗产保护制度研究(阮仪三,2016;肖建莉,2012;杨辰,等,2016) 和历史城区、历史文化街区保护等实证研究(林林,2016;姚轶峰,等,2018) 相关研究成果中已经开始涉及遗产社区和居民生活问题。2016年10月“人居三”大会通过《新城市议程》以来,在“人居三”理念指引下城市规划学科的未来发展(吴志强,2016),特别是社会—空间关系(边兰春,等,2018)、社会公正(周俭,等,2016) 以及城市更新背景下创意社区规划(王兰, 等,2016)、活力街区设计(卢济威,等,2016) 等热点问题开始引起规划设计学界的广泛关注。

上海是国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心和文化大都市,也是1986年公布的国家历史文化名城。为了保护好延续好城市文脉和集体记忆(collective memory),在历史风貌保护方面曾采取“最严格的措施”,在历史风貌保护更新实践探索中也积累了一些有益的经验。自2003年1月1日施行《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》以来,历史风貌保护进入到有序推进阶段,在这个时期,城市遗产保护专家阮仪三先生等在强调树立“开发新建是发展,保护改造也是发展”新观念,切实保护好历史文化风貌区和优秀历史建筑,建立开放、动态的遗产保护体系的同时,还提出了“确定遗产外延扩大到什么程度,有多少类型的历史建筑应该保护,以及其内涵扩展到什么程度”等具体技术问题(阮仪三,等,2005)。

与此同时,上海在全面提速推进的“旧改”进程中出现了不少新问题,面临众多新的挑战。作为国家直辖市和特大城市,在历史文化遗产保护传承三级管理体制中,既要形成承上启下的保护管理系统,又要有序推进城市建成遗产保护利用实践和城市有机更新行动。因而,围绕上海历史文化遗产保护管理制度、政策以及挑战等相关问题的探讨,对其他历史城市保护管理也可有比较直接的参考借鉴。

1. 概念梳理及辨析

1.1 建成遗产与生活遗产

“遗产”是当下的一个热词。除文化遗产、自然遗产、建筑遗产、非物质文化遗产以外,建成遗产和活态遗产也有比较广泛的关注。“建成遗产”(built her⁃itage) 是经由营造活动所形成的建筑、聚落、景观等文化遗产本体的总称,其中的“风土建成遗产”,即特定风俗和土地上所建造的文化遗产,其保护价值今已成为全球共识(常青,2019)。

“living heritage” 多译为“ 活态遗产”,在非物质文化遗产保护领域使用比较多,其本意为“活着的遗产”“活的遗产”。最初,是用来表示动植物物种、自然景观等“活的遗产”(弗朗索瓦·阿赫托戈,2020),后逐渐应用于文化景观、城市遗产、乡土建成遗产等保护领域。在城市建成遗产等综合性保护学科中,“living heritage”一词多指当地社区的遗产,或被视为居住在遗产点附近或周围有固定边界的社区(Poulios I,2014)。如果将工业遗产称为城市的生产性遗产(productive heritage),这些为市民生活所建造、在日常生活中形成的与市民社会密切相关的建成环境就是城市的生活遗产(living heritage),是与“社区”以及地方生活习俗的“延续性”联系在一起的建成环境空间。

“城市生活空间是城市空间的重要组成部分,从功能空间角度出发,城市生活空间与城市生产空间、城市生态空间共同构成城市空间”(冯健,等,2021)。“遗产与现实生活,特别是文化生活之间密切的关系,是其最为核心的特征,具有这种特征的遗产被称为活态遗产”(吕舟,2016)。

正如建筑人类学开创者、建筑理论家阿莫斯·拉普卜特(Amos Rapoport)在《住宅形式与文化》中所阐述的,“一个住宅是一个人文(human) 事实”“在前工业文化中,不管是城市还是乡村,大量的风土房屋是由这些无差别的住宅组成的”“住宅清晰地展现出形式与生活方式间的联系”并且“提供了将住宅、聚落、景观、纪念性房屋组成的整体系统和生活方式关联起来的最好方式”(阿莫斯·拉普卜特,2020)。

国际文物保护与修复研究中心(ICCROM)专家加米尼· 维杰苏里亚(Gamini Wijesuriya)将生活遗产(living heritage)观念应用于区域与城市综合保护领域,强调在“基于物质结构的保护”(fabric-based approach) 和“基于价值的保护”(value-based approach) 的基础上,实现基于遗产社区、自下而上的保护管理模式,关注遗产社区的核心价值和遗产地功能的延续性(Wijesuriya G,2018)。

1.2 保存、保护和积极保护

在遗产保护修缮工程技术方面,针对保护对象实施不同程度的干预行为,均有不同的专业术语来定义,不同国家和不同的专业,对相同词语的认知和理解一直存在着比较大的差异。有时候,保存、加固、修复和重建(preservation,stabilization, restoration, and reconstruction) 这些术语被松散地用于历史建筑保护照料相关的行为。这些术语定义了具有特定含义的干预行为,相对而言“保存”(preservation) 是一个比较老的概念,意思是不需进行较大变化而保留下来。

“保护”(conservation) 则主要是20世纪的用语,意思为允许有适当的变化,但必须清楚这种变化的目的是为了保持其核心价值及其物质要素。实际上,在西方语境中“遗产”(heritage) 一词本身就具有“一种对过去事物的价值评估、选择及解释(甚至是开发利用) 的过程”的含义。

积极保护(constructive conservation) 是指有政策措施、资金投入和技术手段保障的主动干预行为,是社会各方积极参与实现民生改善与遗产保护多重目标的可持续城市治理行为。城市遗产的积极保护及其可持续管理是发展的必要条件,在城市更新行动中应以保护优先为原则,通过修复、修补和更新助力于城市遗产的积极保护和文化身份(cultural identity) 认同建构。

1.3 风貌保护与肌理保护

针对上海历史文化名城保护中出现的问题和消极保存状态,有保护专家认为以“历史风貌保护”为核心的制度更多关注的是外部环境,而忽视了“风”的延续甚至培育,使得某些区域出现“精致的美化运动”或者“粗糙的整治运动”,提出上海历史文化名城保护在理念和制度上很有必要从“历史风貌保护”向“城市遗产保护”转变(邵甬,2016)。

在国家《历史文化名城保护规划标准》(GB/T 50357-2018) 中,“ 风貌”(townscape) 术语的定义为“反映城镇历史文化特征的自然环境与人工环境的整体面貌和景观”。历史风貌是历史文化名城和历史文化街区的保护重点,这一点并无不妥。

近年来,在上海的建筑遗产保护工程实践中出现了所谓“肌理保护”的方式。在西方语境中,“fabric”一词的本意就是布料、建(构) 筑物等物质实体,肌理(fabric) 保护是包含建筑本体在内的景观风貌(如街景) 等整体保护,而不是抽出建筑的空间再造,不是质地(texture) 再编成。加米尼等人强调对生活遗产保护的关注,期望日常生活与城市遗产保护能够形成一种相互嵌入的整体关系,从而避免出现片面的只重视建成遗产物质形态保存的倾向(Wijesuriya G,2018)。

而且,如果建筑、景观和物质环境要传达其全部含义与意义,就必须保护和珍惜其原真性。建筑的磨损程度、建造方式、历史材料和年代的不规则性传达了遗产结构的不同用途,并记录了随着时间的推移而发生的变化。由于这些物证是有价值的,有时候可能极其脆弱,因而,只要有可能就必须采取加固和传统方式进行维护,而不是复原和重建。真正的历史风貌保护应包括保持历史建成环境的功能和使用的延续性,在历史环境整治工程中简单抹去街道景观粗砾(gritty) 的做法也是需要警惕的。

2. 上海历史风貌保护的实践成就与动态

2.1 历史风貌保护规划的实践成效

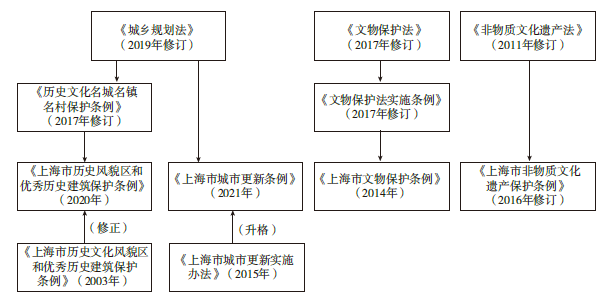

1986年12月,上海被国务院公布为第二批国家历史文化名城。进入21世纪以来,上海市加大了历史文化保护的力度。2002年7月,市人大通过了《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》(2003年1月1日施行),2019年9月修订为《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》(2020年1月1日施行,以下简称《历史风貌保护条例》)。至今形成了以《历史风貌保护条例》《上海市文物保护条例》(2014年)、《上海市非物质文化遗产保护条例》(2016年) 和《上海市城市更新条例》(2021年) 为主要法规的地方性保护传承法规体系(图1)。

图1 上海市城市保护与更新相关法规构成图

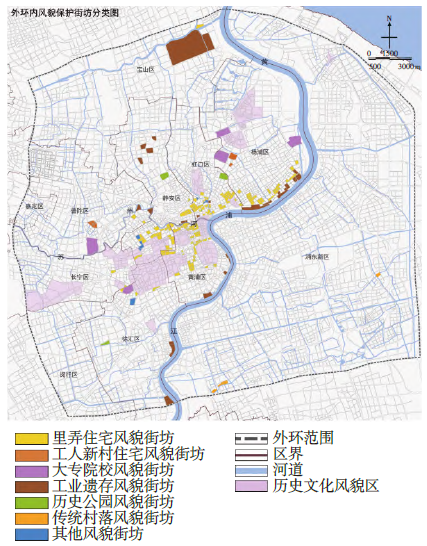

在保护实践成果方面,上海市政府自1989 年至2015 年间分五批公布了1058处(计3075幢) 优秀历史建筑,在中心城区、浦东新区和郊区共划定了44片历史文化风貌区,占地总面积41km²,共划定397条风貌保护道路(街巷),79条风貌保护河道。2016年2月,在历史文化风貌区外增补划定了119处风貌保护街坊,2017年9月,增补了第二批131处风貌保护街坊,风貌保护街坊合计250处(图2)。其中,占地规模最大的衡山-复兴历史文化风貌区保存状况良好,成为海派文化街区风情的体验区(图3)。

图2 上海历史文化名城保护规划图

图3 衡山-复兴历史文化风貌区(局部)

2.2 “旧改”地块中的抢救性保留

为深入贯彻落实中央城市工作会议精神和习近平总书记关于历史风貌保护工作“既要保护单体建筑,也要保护街巷街区、城镇格局;既要保护精品建筑,也要保护具有浓厚乡土气息的民居及地方特色的民俗”的重要指示,2016年8月至年底,按照市委、市政府加强上海成片历史风貌保护工作的总体部署,市规划局组织开展了针对外环内50年以上建筑普查工作,特别是已列入“十二五”“十三五”旧改计划的地块进行全面摸排、踏勘,重点对留存50年以上建筑的1541个街坊进行了详细调查。

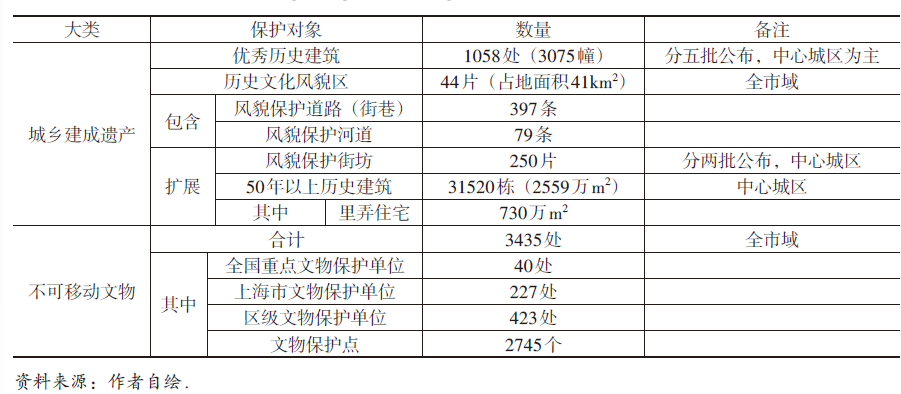

根据该项普查结果,上海中心城区现存建成历史50 年以上历史建筑约31520栋,占地约1800hm²,建筑面积约2559万m²,其中居住类建筑约1477万m²。在居住类建筑中各类里弄房屋约813万m²,经过甄别确定了730万m²各类里弄住宅建筑需要保留保护(表1)。

表1 上海市建成遗产保护对象构成一览表

2.3 “旧改”全面提速带来新变化

早在“十二五”规划时期,上海市就在全国率先制定了“创新驱动、转型发展”战略。2015年中央城市工作会议后,上海市对旧区改造政策进行全面调整,即从“拆、改、留并举,以拆为主”,转换到“留、改、拆并举,以保留保护为主”。

2017年2月初,时任市委书记韩正强调:“要以‘海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和’的城市精神引领文化发展。……要特别强调传承城市历史文脉、留住城市记忆,严而又严地保护好上海老建筑和风貌区。必须下大决心、采取严格措施,改变过去大拆大建的旧区改造思路,确立城市有机更新、以保留保护为主的全新思路。中心城区、尤其是内环线以内,老建筑要以保留保护为原则、拆除为例外。与此同时,尽最大努力建立机制、创新办法,改善旧区内群众的居住条件”。

2017年12月国务院批准的《上海市城市总体规划(2017—2035年)》确定了建设用地“零增长”“负增长”的规划策略,这标志着作为特大城市上海已进入到全面存量发展阶段,城市有机更新已成为决策者、专业人士和普通市民共同关心的重点问题。与此同时,资源紧约束也给城市存量发展规划带来巨大挑战。

2018年以来,黄浦、虹口、杨浦等区“旧改”全面提速,并且加大了征收力度、加快了拆迁速度。虽然“旧改”并没有直接否认历史风貌保护,依然还是在强调“留改拆”并举,但实际操作采取“以拆为主、兼顾风貌”的做法,并启动有史以来速度最快、规模和力度最大的动迁行动,各区推行的“三年旧改攻坚战”,按“能快则快,能早则早”的方式进行全面旧改,将改善民生与保护风貌严重对立起来的方式,不仅违背了历史保护相关法规和保护规划,由此也给由里弄街坊或工业遗产等构成的历史风貌和传统空间肌理带来了“建设性破坏”。

3. 面临的现实问题和新的挑战

3.1 “大拆大建”模式的不可持续性

坦率地讲,旧区改造与历史风貌保护之间的博弈现象在任何城市都存在,特别是近年来在加大基本农田保护力度、控制增量发展之后。而且,在城市建成环境中旧区改造、城市更新和风貌保护的空间范围高度重合。虽说土地批租旧改方式带来了基础设施建设,但土地资源已经无法继续承受这样快速高强度的资源消耗。上海市土地资源相当有限,以黄浦区为例,在与南市区、卢湾区合并之后, 全部行政辖区面积也只有20.52km²,其中陆域面积18.71km²,按照市政府批准历史文化风貌保护规划,还有4 处历史文化风貌区位于黄浦区,总占地面积5.81km²,占全区陆域面积的31.1%。经过20多年的旧改之后,事实上已没有多少土地资源可以再开发了。众所周知,土地征收只有在以公共利益为前提条件下才能进行,而目前法律中界定的公共利益又具有不确定性,既有利益内容的不确定性,又有受益对象的不确定性。在这样的情形之下,极有可能出现以“公共利益”之名义进行的并不符合公共利益的征地拆迁行为。

改善老城旧区的居住条件是民生工程,也是老百姓的期望所在,但旧改政策和操作方式完全是过去“旧改”的路径依赖,这样过于简单的做法,也许可以消灭“马桶”,但无法简单消灭贫困。而伴随着“马桶”的消灭,带来的是城市建成环境中传统肌理消失,城市个性特色的消亡,市民认同感的瓦解。

从城市整体环境考察,“大拆大建”方式的旧改,在一定程度上导致了发展过程中“不平衡、不协调、不可持续”问题的加剧,自然也无法从根本上治愈“城市病”。单从人均或户均居住面积等数字来看住房问题,城市居民的住房条件是得到了很大程度的改善。但是,原来住在旧城区的居民大多被动迁到偏远地段的做法,加剧了城市社会阶层的隔离(segregation)现象,在拆迁地段改造后多为一般工薪阶层无法负担的高档住宅楼盘。

3.2 不断被稀释的“上海性”

上海交通大学教授范文兵曾在 “豆瓣”上刊发“‘上海性’的消失只是一个文化问题吗?”的文章,曾引起广泛议论。在城市快速发展的过程中“上海性”越来越缺失的问题,确实与历史环境的大规模破坏关系密切,也需要就相关问题做必要的分析探讨。

“上海性”,即上海的都市性,或城市性(urbanity)。法国学者米歇尔·劳滕贝格(Michel Rautenberg) 针对都市性做过系统研究,他指出“除了城市自身的性质外,都市性主要表现为一种关联,一种公共空间和城市功能间的动态链接” “都市性也指生活在城市者所具有的特征,它把生活方式、知识、能力和为人之道与我们记忆中的特定地点紧密结合在一起。” 反映城市社会多样性的遗产和记忆的复杂性并非新生事物,它甚至属于现代都市性的核心。从城市管理部门角度,都市性的遗产化是指通过城市景观、建筑外观和街道规划方面的经济和法规手段来保护它,这意味着防止“传统”城市逐渐瓦解,保留城市的“特性”(劳滕贝格,2017)。

上海城市文化研究著名学者熊月之先生针对以江南文化为底蕴海派文化形成史的研究有大量学术成果,他认为近代时期曾出现“无往而不以上海为准绳”的“上海化”过程,“经历了一百多年的历史实践和文化积累,形成了独具特色的物质形态和海派文化”(熊月之,2019)。而且,“上海文化的善于复合、选择甚至创新的风格,使人在进入这个大熔炉后,便会聪明与精干起来”,因此,只有“重新发扬上海原有的善于在多元中复合和多样中选择的性格才有可能重振雄风”(罗小未,1989)。

物质存在与文化象征符号一起构成了群体共享的“集体记忆”,从而达成历史性的建构。都市性不仅涉及城市的遗产和记忆表象,也涉及生活的实践和方式。人们所熟悉的房屋和街道构成的历史城市,它们的稳定性使得集体记忆得以维续(哈布瓦赫,2002)。

3.3 抢救性保留成果的不稳定性

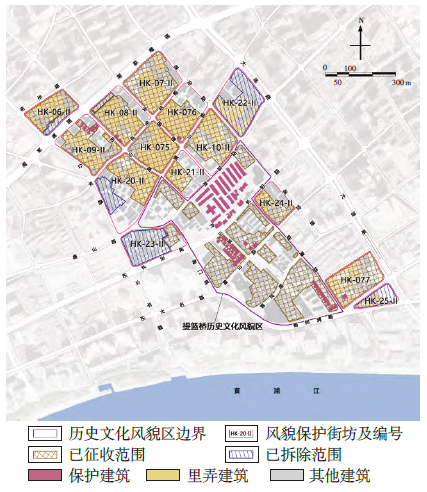

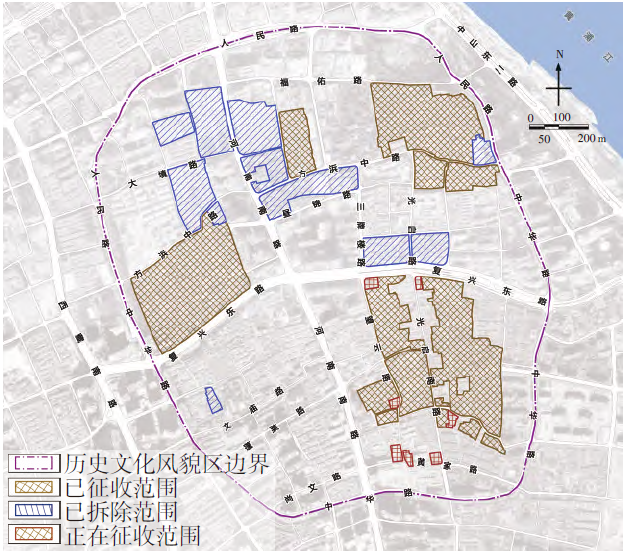

“风貌保护街坊”为2016年以来以历史文化风貌区扩区的形式所划定的新的保护对象,主要为“里弄住宅街坊”“工业遗产地区”“校园风貌区”几种类别,2019 年9 月,市人大通过的新的《历史风貌保护条例》(2020年1月1日施行) 中明确,“风貌保护街坊”具有法定保护身份,规定“历史建筑较为集中,或者空间格局和街区景观具有历史特色的街坊可以确定为风貌保护街坊”(第九条第二款)。“里弄住宅街坊”相当于国家相关标准的“历史地段”,其保护要求应参照历史文化风貌区进行管控,通过保护规划实施整体保护。然而,目前北外滩提篮桥风貌区周边、杨浦滨江沿杨树浦路一带,以及其他地区分布的“风貌保护街坊”基本上都在实施大规模的征收、动拆迁工程(图4,图5)。

图4 提篮桥历史文化风貌区及周边地区征迁状况图

图5 征迁中的里弄风貌保护街坊之一、之二

不仅如此,上海原南市区老城厢是依据《历史风貌保护条例》划定的历史文化风貌区,其保护规划已由市人民政府正式批准。作为国家历史文化名城上海的重点保护内容之一,其重要程度相当于国家《文物保护法》和《历史文化名城名镇名村保护条例》中规定的“历史文化街区”。与其他历史文化名城划定的历史文化街区相比,上海的历史文化风貌区占地面积规模大,涉及风貌特征和类型的范围更广。与外滩、衡山-复兴等以西洋建筑为主要景观特征的风貌区不同,老城厢是上海城市之源,也是上海文化之根,是江南文化的累积结果和代表性物证。它本身就是一处历史城区,是中心城区历史文化风貌区中历史最悠久、景观特色为江南传统城镇风貌的历史保护区。

显然,老城厢历史文化风貌区必须依据国家和上海市相关法规严格保护、整体保护,而不应只保留保护文物保护单位、优秀历史建筑,将其他“保留历史建筑”和“一般历史建筑”(相当于“传统风貌建筑”),甚至是“文物保护点”全部拆除或拆除重建(图6)。

图6 老城厢历史文化风貌区征迁状况图

3.4 精细化管理中被忽略的历史保护

2018年1月,开始施行《中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》以及《三年行动计划(2018-2020年)》。“十三五”期间,上海城市精细化管理工作已取得明显的成效,初步形成了安全、干净、有序的市容市貌和城市管理格局。不过,精细化管理的目标和成绩还是关注于所谓的“市容市貌焕然一新”。

在上海,有历史保护专家预测,历史文化风貌保护、修缮、利用,将是上海第二轮精细化管理的重要内容。然而,在城市管理“十四五”规划中历史风貌保护管理却继续被忽略了。

2021 年7 月, 市政府办公厅印发《上海市城市管理精细化“十四五”规划》,确定“继续推进旧改和旧住房更新改造工作,多措并举消除中心城区‘拎马桶’现象。加快推进旧区改造,2022年底前,全面完成约110万m²平中心城区成片二级旧里以下房屋改造;2023年底前,完成约48万m²中心城区零星二级旧里以下房屋改造。实施约5000万m²旧住房更新改造”。在这项“十四五”规划中并没有关于历史风貌保护相关的行动计划,也没有涉及730万m²里弄住宅建筑保留保护的相关内容。

4. 完善保护制度机制的理念和实现路径

4.1 全面提升城市遗产认识与认知水准

4.1.1 从古物(antiquities)到人造物(artifact)

法国哲学家让· 鲍德里亚(Jean Baudrillard)《物体系》中勾勒出一个物品的层级与体系,他认为古物通常被人们“视为传统和象征体系的劫余”,当它指涉过去时“ 会有一个特殊的地位” (让·鲍德里亚,2019)。这一观念也可以说明大众对文物的尊重和保护的认同,而历史建筑及其建成环境,由于年代没有这么久远,同时还存在使用功能和当下的需求,作为一种人造物,对其文化价值远未能达成广泛的共识。

瑞士日内瓦大学艺术史教授达瑞奥·冈博尼(Dario Gamboni) 在《艺术破坏:法国大革命以来的偶像破坏与汪达尔主义》这部巨著中系统论述了人造物(artifact) 的寿命问题,“除非已化为乌有,否则任何物品无论怎样都难逃被糟蹋的厄运”“大多数人工制品之所以受到保护,是因为如今人们视它们为艺术品、纪念碑或‘文化遗产’”(达瑞奥·冈博尼,2019)。

1962 年,耶鲁大学乔治·库布勒(George Kubler) 教授在《时间的形状》一书中选择“造物史”(history of things)取代“物质文化”(material culture) 这一表述,强调在视觉形式范畴下重新整合思想和物体。该术语既包括人工制品和艺术品,也包括复制品和杰出案例、工具和表达,总之,所有物品都是在时间发展序列的相关思想指导下由人类手工(human hands) 制作的。

库布勒认为,“时至今日,物品既可以因‘古老’而受珍视,或者,也可以因‘老旧’而被嫌弃,必须注意的是,并不存在预先设定好了的年代界限,以为只要过了这个界线,这些物品自动就会永远不变地成了‘老’的东西以及被视为‘古老’了”(乔治·库布勒,2019)。

在上海,《历史风貌保护条例》中虽有规定建成30年以上的建筑可以确定为优秀历史建筑,获得法定保护对象身份,由于里弄住宅等普通建筑数量大,实际上基本不可能获得这一保护身份,而成片整体保护的目标更是与旧区改造的目标存在直接冲突。

4.1.2 城市遗产保护的意义

城市遗产保护超越了历史纪念物(historic monuments)的范畴,人们意识到必须有一个整体性城市保护规划。从1931年的《雅典宪章》到1964年的《威尼斯宪章》,这一观念逐渐得到国际保护专业领域的认可。1975年5月,国际古迹遗址理事会(ICOMOS) 所属国际历史城镇和村庄委员会(CIVVIH) 通过了《布鲁日决议:历史城镇修复的治理准则》,文件认为 “城市是人类建成环境(built environment) 的基本要素。它们反映了人类社会的存在,传递着文化、历史和传统的多样性。城市保持着本地社区的生活之根(living roots),表达着他们的身份,赋予人类时空上的方位”(CIVVIH,1975)。

“欧洲很早就对保持建筑物和城市面貌的考虑,从公元1世纪到4世纪,罗马帝国元老院有一整套涉及建筑物的面貌、形态和外表的立法,人们也就关照到受拆除、夷平和毁弃之威胁的城市景观”(弗朗索瓦·阿赫托戈,2020)。

意大利建筑修复理论家古斯塔夫·乔瓦诺尼(Gustavo Giovannoni) 创造了“城市遗产”(urban heritage) 这一术语,囊括了地貌和遗址、街道、广场以及 “次要建筑”和“主要建筑”。由此,带来城乡建成遗产(没有建筑师的建筑)、城市文脉肌理和历史城镇的全面保护,并在意大利、法国等国家的保护实践得到推广(张松,2017)。

4.1.3 历史城镇保护与居民权益

《布鲁日决议》指出,“历史城镇是一种有限的资产;它们不可能被每一代人所取代。保存它们的愿望有着合理的经济理由。与此同时,它们的保存与我们社会的基本需求是相匹配的。从技术上和财务上讲,这种保护是可能的,所取得的社会和经济收益充分证明了这项事业和费用是合理的”“对历史城镇进行修复和保护时,必须对其居民的权利给予应有的关注,尤其是必须允许处境不利的人有权继续住在他们的老旧住所,并且必须找到适当的办法解决由此产生的财政问题”(ICOMOS,1975)。

同年5月,在德国古镇罗腾堡召开的国际古迹遗址理事会第四届大会,大会通过的《关于历史性小城镇保护的国际研讨会的决议》进一步指出:“在发展中国家,人口的迅速扩张和人口加速涌入城镇有可能破坏现存的聚居结构。如果任由它们与过去的联系萎缩,这些国家的民族和文化身份将无法弥补地变得贫瘠。在这些联系中,没有什么比本土建筑环境(indigenous architectural environment) 更重要的了,本土建筑环境在聚落结构、房屋形式、建筑技术和当地材料的使用方面已经演变了几个世纪,以响应当地的自然和气候条件。”

因此,“政府应意识到有必要加紧努力保持城市和农村本土环境的积极品质,并赋予规划管理部门以保护其历史城镇免受过度扩张和工业化压力的责任和权力。必须激发城镇本地居民对历史环境的自豪感和维护历史环境的责任感,这是保护政策能够获得成功的基本条件”(ICOMOS,1975)。

4.2 历史城区的物质肌理保护

4.2.1 历史环境与身份认同

空间是城市生活的基础,公共空间可以为美好生活创造条件,建成遗产被视为生活质量的重要组成部分。但在目前的保护机制中,指定保护建成遗产两种主要方法:一种是公布文物保护单位和历史建筑,另一种是划定历史文化街区(历史风貌区)。这两种方法都无法处理城市景观的物质肌理特征,如街道景观和形态模式。然而正是这些特征赋予了一个城市独特的个性,并为市民提供归属感(sense of belonging),这正是城市文化认同(cultural identity) 的核心所在。

在城市化快速推进的过程中,历史中心区出现了环境衰败和人口老龄化问题。正如瑞士著名城市设计师兰普尼亚尼所指出的,“我们依赖于我们的周围环境,它们构成了我们身份的一部分”,“今天最影响我们的问题是城市的无形性和它们破损的边界”,而且,“有一种趋势是将我们的城市中心封存起来,再卖给出价最高的人——可以相当随便地易手。……我认为其实施方式是一个绝对的错误,因为它是以牺牲真正的城市及其所提供的公共空间为代价的”(兰普尼亚尼,2021)。

4.2.2 城市生活遗产的延续性

在推进高质量发展和高品质生活的过程中,作为人居环境和生活场所,建成环境的宜居性开始受到前所未有的关注。生活遗产(living heritage) 与“社区”以及传统习俗的“延续性”(continuity) 联系在一起(Wijesuriya G,2018)。历史城市的传统肌理、空间形态和景观风貌,是一种市民生活遗产。里弄社区、工人新村就是上海市民社会密切相关的生活遗产和历史环境,是上海老市民的集体记忆。

著名汉学家皮埃尔·李克曼(Pierre Ryckmans) 在《中国人对过去的态度》(The Chinese Attitude Toward the Past) 一文中对中国文化史上可以观察到的精神保存和物质破坏的并行现象进行深入分析,他认为,在中国文化中既存在着“文化上独一无二的一脉相承性”,又有其“对过去的物质遗产匪夷所思的轻忽和漠不关心”(Ryckmans P,1986)。新中国成立以来对文物古迹的保护利用政策,1982年以来的历史文化名城保护规划实践,从观念和行动上已开始打破这一“魔咒”。

在李克曼发表上述论文的同年2月,同济大学教授冯纪忠先生出席“上海城市发展战略研讨会”,他在发言中指出,上海城市发展战略既要注重物质建设目标,还要注重精神建设目标,而不应仅仅关注战役性问题(指各种基础设施或重大项目建设),针对城市更新与保护问题,他认为“里弄应去应留,牵涉评价标准、评价认识、评价态度问题。我认为首先以谨慎从事为好,应留与不必留之间以暂留为好,……因为有些建筑的价值不光在单体,还在于总体构成、空间序列、环境氛围。破坏了总体将会触及社会生活结构。”并对“个把个”保留这一类型保存设想提出了异议(冯纪忠,1986)。

城市规划建设要为地方的经济、社会、文化和环境全面可持续发展做贡献,就必须保持历史性建成环境的延续性,必须实现本土建筑的可持续利用。好的空间并不一定是奢侈品,而应当是生活的必需品,好的品质并不等同于更高的投资或成本。建成环境的保护再生与活化利用必须避免士绅化(gentrification)倾向。在舒适和宜居的评价标准之间,中舒适(midcomfort) 建筑试图同时将二者的优点融合,既要经受时间的考验,也要在技术上实现可持续性目标,既要保持当代设计文化中的精简,又要继承传统建筑中总结出来的可靠性和正确性(米洛斯拉夫·锡克,2021)。

4.3 历史城市可持续保护与管理

4.3.1 建成遗产与土地和记忆

弗朗索瓦·阿赫托戈(François Hartog) 认为,“遗产是一个社会在特定时刻(并为了某个时刻) 而为自己产生的符号载体的聚合”,“遗产与土地和记忆联系在一起,土地和记忆是身份认同的载体”(弗朗索瓦·阿赫托戈,2019)。

建成遗产保护政策,不仅注重保护文化遗产的物质方面,而且越来越多地考虑到遗产整体环境及其无形文化价值。可持续发展战略要求保护现有资源,所以积极保护和可持续保护管理城市遗产是可持续发展的必要条件。保护文化遗产“将尽可能多的意义传承给后人”的目标,与可持续发展的理念不谋而合。将保护对象看作是一种有限资源的观点,与生态和经济意义上的可持续性就非常接近了。在历史文化保护传承中如果缺乏可持续性观念,只是考虑当下使用者的利益,那么随心所欲地改变保护对象会成被认为是天经地义的举动。

遗产资源具有重要的社会、经济价值,这不单要求避免拆毁历史建筑,还需要在当代积极发挥它们的社会作用,这在欧洲城市可持续发展实践中早已形成共识。历史城市的未来很大程度上取决于它与人们日常生活环境的整合状况,取决于其在区域和城乡规划中的重视程度,因此,历史性建成环境的维护管理,必须作为空间规划和城乡治理理中的重要目标,而不是可有可无的点缀。

4.3.2 向欧洲可持续城镇学习

二次大战后,在意大利,城市的历史中心区被理解为一种“整合的纪念物”(unitary monument) 对待并到有效保护。到1970年代,欧洲城镇中广泛开展“整体性保护”(integrated conservation) 实践,既有缜密的建筑保护修复技术、选择适当的功能合理使用建筑遗产,还包含将建筑遗产融入当代社会生活的有效的实践探索。实施整体性保护,需要从法律、管理、财政、技术等多方面提供支持和保障(张松,2021)。

经过近30年的努力,欧洲可持续城镇运动(Sustainable Cities and Towns Campaign) 取得成功,这是一个由欧盟资助的非官方网络组织,源自从1994年在丹麦奥尔堡通过的《欧洲城镇可持续发展宪章》(简称《奥尔堡宪章》),至今已有40多个国家的3000多个城镇签署该宪章。

《奥尔堡宪章》深信,城市和城镇在改变生活方式、生产、消费和空间格局的过程中起着关键作用,如果没有可持续的地方社区,就无法在地球上实现可持续的人类生活。宪章为地方的各种可持续性规划和运动奠定了基础(蒂莫西·比特利,2011)。此后,还制定了《奥尔堡承诺》《可持续城市平台》(The Sustainable Cities Platform) 等重要文件。

4.4 生活遗产的社会多样性维护

4.4.1 社会多样性是城市的灵魂

遗产存在于居民生活的方方面面,通过价值观、传统、道德和社会行为,以及更为有形的文化符号,诸如纪念物、遗址、艺术、工艺和发明创造等,成为居民和游客居住、工作、休闲、有吸引力的场所。文化遗产是国土的精华所在,也在一定程度上构成了当地社区的价值观念。

生活遗产(living heritage) 是城市的社会经济财富,是市民学习和共享的资源。作为发展的资本,人以及由人形成的社会关系是城市保护的核心。保护和延续城市历史风貌和文脉肌理,与改善和提升其中的居住生活环境不可分离,城市遗产的社会价值不应忽视,正如莎伦·佐金(Sharon Zukin) 所指出的,正是“这种社会多样性,而不只是建筑和功能的多样性,赋予了城市的灵魂”(莎伦·佐金,2015)。

复旦大学教授、遗产保护专家杜晓帆在《文件遗产价值论》中强调“人是文化遗产的灵魂”“文化遗产概念的出现是人们精神需求进阶下的产物,而不是经济认知的产品”(杜晓帆,2020)。他在接受记者采访时更为明确地指出,从“‘人与遗产的关系’角度看城乡遗产,是一个有人生活的活态聚落,……遗产和居民的共存才真正构成了城乡环境中独特的文化面貌和景观特征”。

4.4.2 保护好文化繁荣创新的沃土

城市保护可以通过历史地区复兴改善居住环境,塑造景观特色,在促进城市可持续发展,提升城市品质方面发挥积极作用。近年来,国外一些历史城镇通过保持街道的小规模、互动性社会生活来保护城市的物质肌理,多数城镇还将这一做法转化到建成环境保护的法律之中,这是值得我们学习借鉴的。

“城市文化的保护、传承和创生相互关联、相互促进,具有整体性。城市文化不只是高雅的文化艺术活动,它与城市建成环境和市民日常生活息息相关。城市文化发展不只是文化设施的规划建设,也不只是文物古迹和历史文化街区的保护管理,需要在城市的不同层面展开行动。社会转型和创新发展离不开城市文化的传承和创生,无论是物质环境,还是空间肌理,都是文化的产物,也是城市文化繁荣和创新的基础,科技创新、文化创意离不开多样的城市空间形态这一‘土壤’”(张松,2018)。

城市是人类社会物质文明和精神文明的结晶,城市既是历史文化的载体,又是独特的文化景观。城市的空间形态、物质肌理既是文化积淀,也是文化传承、创新萌发的土壤。历史文化资源是城市特色彰显、活力再生和文化传承的基础。文化创造的城市沃土(terroir) 不应毁于开发商和官员们所热衷的财富与权力炫耀性展示之中(莎伦·佐金,2015)。

5 结语

建成遗产保护如逆水行舟,不进则退。如果我们不正视我们已经失去的、是如何失去的,以及那些只有通过改变产权关系才能得到保存的历史场所等问题,我们就有可能继续破坏现存的具有原真性的城市场所。在有着最严格保护机制的历史文化名城,依然出现了容纳建设性破坏行为的巨大“缝隙”,在精细化管理规划中历史保护被完全忽略。由此可见,两办《建议》中提出的“完善制度机制政策、统筹保护利用传承”的紧迫性。

1982年以来国家历史文化名城保护制度已形成良好的基础,在历史文化街区、历史建筑保护利用以及历史风貌景观管控等方面均有一定实践积累。在强调“保护优先、应保尽保”的新要求新形势下,在健全、完善系统性保护和整体性保护机制的进程中,需要在法规政策和保障措施方面不断改革与探索,为实现空间全覆盖、要素全囊括的城乡遗产保护展开更具积极意义的专业性实践。

显然,从孤岛式有限保护、缺乏投入的消极保存,到积极保护活化利用、全面保护利用传承,再到实现有效保护、充分利用,形成“不敢破坏、不能破坏、不想破坏”的体制机制,还需要长期艰苦奋斗,通过创新保护理念和工作方法逐步实现。与此同时,还要警惕和防止地方领导为追求政绩,出现过于简单、未经过科学评估的遗产名录泛滥行为;以保护的名义进行商业开发,杜撰出所谓“多样化”保护方式,甚至是“拆真建假、以假乱真”的错误行为。

在空间规划战略、环境品质管理和社区空间治理等多层面有序实施城市历史文化保护规划实施,积极开展基于社区(community-based approach)的城市生活遗产保护管理工作,为更科学、更有序、更能体现中国特色高质量发展做贡献。通过城乡历史文化遗产保护传承机制建设,促进保护与利用相融合;通过城市生活遗产保护与民生改善相互促进的具体实践,保护目标和成果应让遗产和社区受益,实现“让广大人民群众在日用而不觉中接受文化熏陶”的终极目标。

(感谢吴志强院士在“上海性”等问题研究上提供的启发性意见与建议!)

本文引用格式:张松. 城市生活遗产保护传承机制建设的理念及路径——上海历史风貌保护实践的经验与挑战[J]. 城市规划学刊, 2021(6):100-108. (ZHANG Song. The Idea and Path of Establishing the Mechanism of Preserving the Urban Living Heritage: Shanghai’s Experience and Challenges in Historic Townscape Preservation[J]. Urban Planning Forum, 2021(6): 100-108.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2021年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】城市生活遗产保护传承机制建设的理念及路径——上海历史风貌保护实践的经验与挑战 | 2021年第6期

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)