导 读

2021年是中国共产党百年华诞,是“十四五”开局之年。今年由北京市规自委主办,北京市规自委勘察设计处主持,北京市规自委人事处、机关团委、宣教中心等相关处室支持,北京城市规划学会、北京土木建筑学会、北京工程勘察设计协会、北京测绘学会、北京市女建筑师协会、北京土地学会 6 家行业学(协)会联合承办的第17届北京青年规划师建筑师工程师演讲比赛成功举办。

演讲比赛是倾听青年心声、展现青年风采、碰撞学术思想的平台。为促进交流,现将本届优秀选手演讲文稿整理发布,以飨读者!

一等奖

蒋鸣

年龄:39 岁

性别:女

毕业院校及专业:中国城市规划设计研究院硕士研究生 城市规划与设计专业

工作单位:中国城市规划设计研究院,国家注册城市规划师,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)访问学者。从业十年,在城乡规划过程中,不断开启历史与想象之旅,着迷地理空间演变、人文历史和书画艺术,识别和记录有趣的故事。

演讲风采

规划助脱贫,

情暖大凉山

大家好!我叫蒋鸣,是一名城乡规划工作者。今天讲述的故事,来自中国最贫穷的地区之一:四川省大凉山。

第一个故事,发生在11年前。请看右边这张照片,主人公名叫巴木玉布木,是一位来自凉山州越西县的年轻彝族母亲。这张照片感动了中国,也获得了第21届中国新闻奖。那时,巴木怀中的女儿生病了,她却束手无策,因为目不识丁,她找不到医院,只好结束5个月的搬砖生涯,赶回大凉山。然而,女儿错过了最佳治疗期,不幸夭折。

凉山、彝族、贫困母亲!第一次让我有了如此深刻的链接。在凉山州6万平方公里的幅员里,生活着全国三分之一、近300万彝族同胞。

这里整体处于横断山脉攀西大裂谷,全境90%以上是高原山地。这里河谷幽深、壁垂千仞、土地贫瘠、生产落后,被阻隔在日新月异的发展浪潮之外。

十年前,还有近100万贫困人口,包括许许多多像巴木一样的贫困母亲。为了改变下一代的生活,她们努力走出凉山,却又不得不走回凉山。

如果我们希望巴木们的后代,不再延续前代人的困境,我们就需要搞清楚大凉山彝区的致贫原因。通过文献研究发现,教育文化缺失是致贫原因之首。十年前,凉山州的文盲率高达19.3%。他们最需要的是掌握知识,通过知识改变命运!那么,如何用好外部效应最强的教育方式赋能,用教育阻断贫困代际传递,成为我重要的思考内容。

第二个故事,发生在六年前。当时我负责凉山州喜德县总体规划工作,在成昆铁路沿线上调研发现的大规模彝族聚居区。照片上的这些家庭来自拉克、则约、米洛等乡镇。其中,与我同岁的俄尔阿沙么,生育五个子女。为了孩子们能接受更好的教育,她们从则约乡搬迁至县城所在的光明镇。而全家七口人的开销仅依靠在乡下放牛的丈夫和自己做羊毛毡的微薄补贴。

在总体规划的大规模社会调查中,我们发现像俄尔这样的家庭,占据了县城总人口的1/3。这些流动进城的孩子们,亟需充足的学位保障。而现实是,城乡教育环境反差极大。一边是县城和重点镇学校超额、超编,大班额以上学校占县域的25%,远超过国家要求5%的上限,甚至有学生人数88人的超大班级。而另一边,农村小规模学校占到30%,最小的学校只有14名学生。农村人口平均受教育年限仅4年,彝族女生占比更是低于20%。

面对喜德的城乡差距,俄尔等家庭已经给出了选择,那么,我们规划又能助力解决什么方案呢?看着喜德县域图上密布的小黑点,136个贫困村和7万贫困人口分散在县域2200平方公里内。其中53%的贫困村位于海拔2500米以上,80%的贫困村与地质灾害区重叠。一方面生态本底紧约束,一方面财政收入极有限,如何实现国家提出的公共服务均等化目标?又成为我们规划的重要着力点。

于是,顺应人口流动的明显趋势,规划在县域层面做顶层设计,极化县城和重点乡镇的发展,追加教育等公共服务资源投入,从现状的75%提升到85%以上。在县城层面,规划重点解决学校扩容提质和分流大班额等迫切需求。2018年,喜德县总体规划获得批复。仅仅两年后,县城新区中的现代化教育园区率先建成。

去年9月,现代化教育园区招生7000余名学生,其中欣欣小学2497名,近95%是彝族儿童,女生比例增加到48%,54%是建档立卡贫困户子女,分流了县城1225名大班额的小学生。从偏远乡镇入校的孩子们,把这里当成了新家。向荣中学则有5000余名中学生。她们来自凉山深处,带着赤诚与梦想,在这里重新启航!在凉山这块热土上,我们看见喜德,喜得新生!

去年,当我因住建部委托的课题《开展解决相对贫困的长效机制研究》重返喜德调研,重访俄尔阿沙么一家。看到他们住在更好的廉租房,有了更好的学习环境,我由衷地开心。同样,越西县的巴木,她的4个子女享受着政府教育补贴,弥补了自己未曾上学的遗憾。

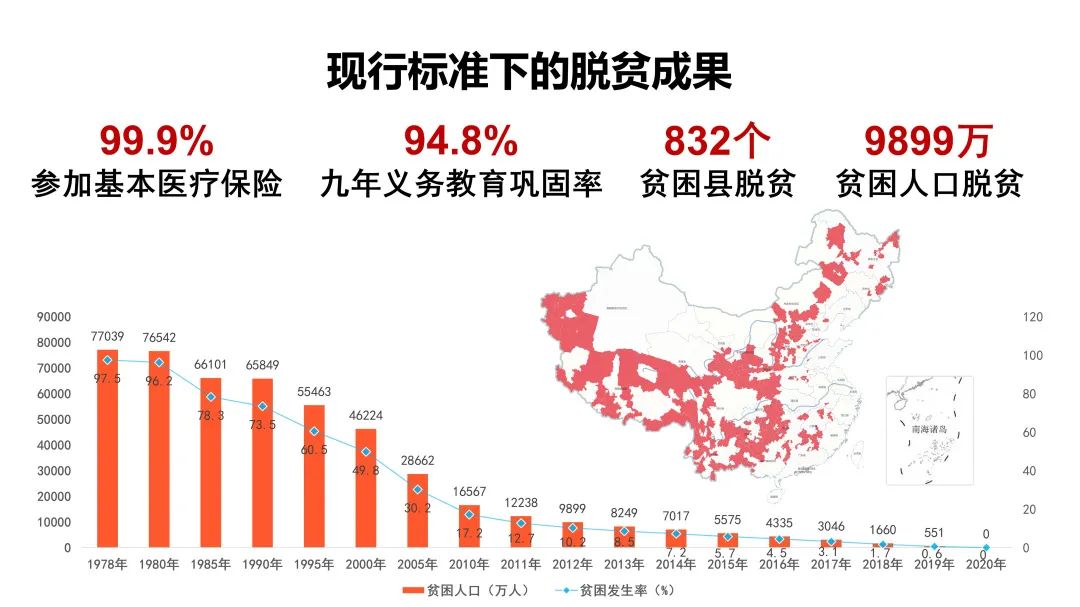

2020年11月,凉山州最后七个国家级贫困县全部脱贫。显然,巴木的变化、俄尔的变化不是个案,而是八百里凉山百万人口脱贫的缩影;是中国历史上扶贫力度最大、惠及832个贫困县、近1亿人口脱贫成果的缩影;更是中国社会全面、深刻、系统性变迁的缩影!

如果说,解放前,红军总参谋长刘伯承与果基家支的小叶丹在彝海结盟,打破了彝区的千年封闭格局。那么新中国的建立,使得大凉山地区从奴隶社会直接进入到社会主义,创造了“一步跨千年”的人间奇迹!而精准扶贫至今,大凉山凝聚了各行各业的力量,更是开创了人类减贫事业另一个名垂青史的奇迹!

这一个又一个奇迹的背后,是家国一体的命运共同价值观。正如习总书记在大凉山考察时说的话:“我们人民的美好生活,一个民族、一个家庭、一个人都不能少”。这些温暖人心的话,鼓励着我们青年规划师,带着深刻的民族变迁思考,继续勾勒和建设多民族互动融合的舞台!

正如浓烈而明快的彝族三色:黑色——以大地之本色,准确丈量每一方土地现实与梦想的距离!红色——以火烫之热情,虔诚触摸每一个时代蓬勃发展的脉搏!黄色——以未来之光明,笃信践行每一张大凉山的规划蓝图,编织富强、幸福的中华民族复兴梦!

最后,我用彝语表示谢谢:“卡沙沙”!

来源:北京城市规划学会.

基于脱贫攻坚长效机制的县域国土空间优化探索 ——以凉山彝族自治州喜德县为例

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):规划助脱贫,情暖大凉山

规划问道

规划问道