2019年6月17日,四川省宜宾市珙县遭受有历史记载以来的最强地震,全县各个乡镇147223人受灾,23210户房屋受损,直接经济损失24.3亿元。地震发生后,中规院北京公司立即成立工作组奔赴珙县,启动灾后重建规划编制工作。2021年12月2日,中规院北京公司在总经理张全和副总经理李利的带领下再次来到了珙县,在珙县县委常委政法委书记杨杰和县委办主任李智的陪同下,重点回访了金河新区、中坝组团、鱼竹村等地区的灾后重建情况。北京公司副总经理李利,副总规划师黄少宏、孙彤,战略发展事业部主任由阳,建筑设计所所长周勇,规划三所主任工程师牟毫,以及四川匠景和四川同舟公司领导随行。

近三年的灾后重建,中规院北京公司陪伴珙县从灾难走向重生。让我们一同回顾下三年来的珙县重建之路。

四川省宜宾市珙县,位于乌蒙山区边缘,地形复杂破碎,对外交通条件较为闭塞,曾经是以煤炭等矿产资源开采为主导产业的资源型城市。城市发展本就面临历史欠账较多和转型乏力的发展压力,且具有空间格局散、功能提升难、拓展空间碎的城市发展瓶颈。

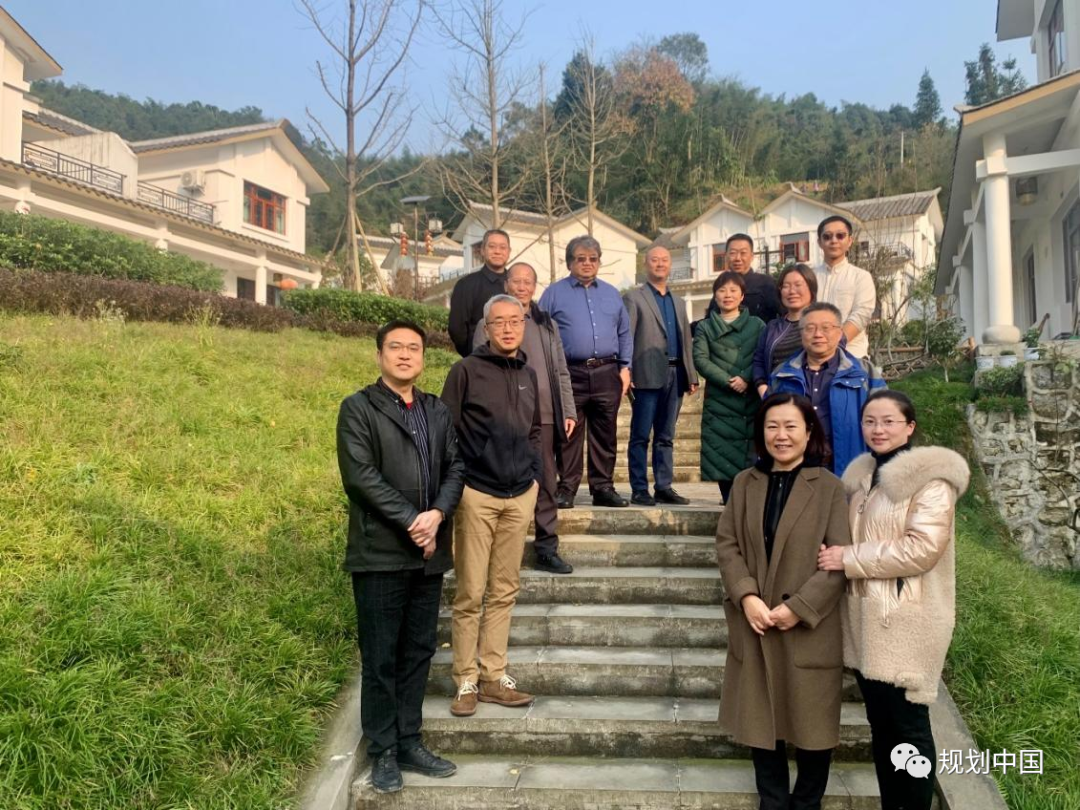

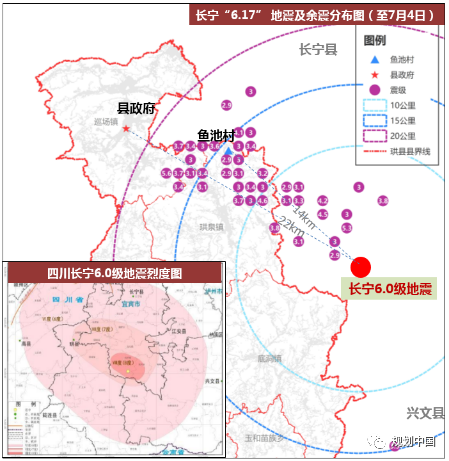

2019年6月17日,宜宾长宁县发生6.0级地震,灾损使珙县的发展雪上加霜,难上加难。唯一贯穿全境的省级公路多处阻断,全域17个乡镇的市政基础设施、公共服务设施、民宅均有不同程度的损伤,其中居民住房损毁严重,倒塌和严重损坏房屋9532户20185间。特别是县城巡场镇和珙泉镇,距离震中仅6公里,灾损最为严重且情况复杂。住房受损严重,公共服务设施多数失能。

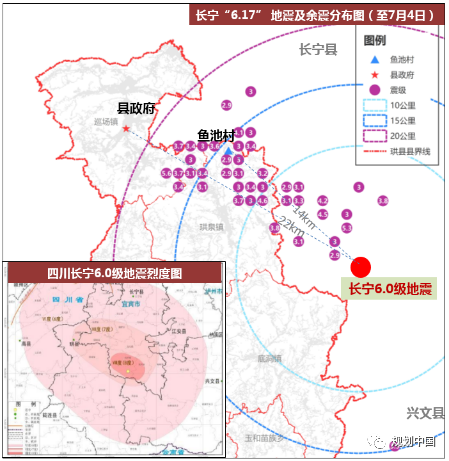

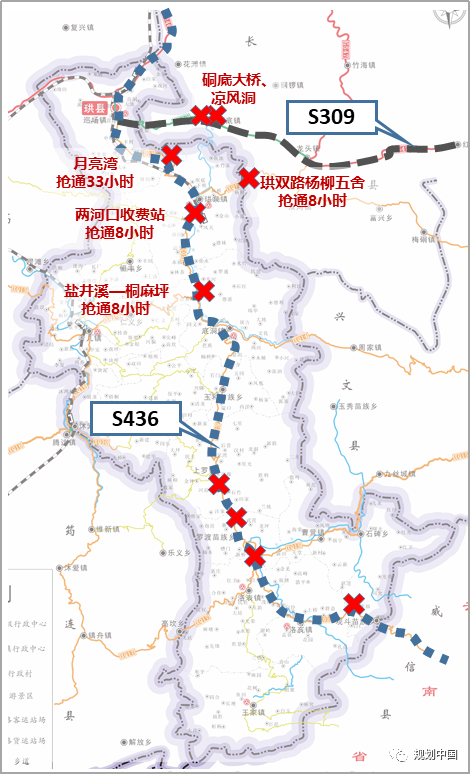

唯一贯穿全境的省级公路多处阻断

地震后受损的住宅和公共设施

中规院(北京)规划设计有限公司的规划设计人员介绍,应对珙县“先天历史欠账+后天灾害影响”的双重问题,规划首先明确了民生恢复与功能提升相结合,灾后重建与城市更新相结合,近期恢复与远景格局相结合的总体工作思路,并从县域、县城、村庄三个层次按需开展不同深度的规划工作。

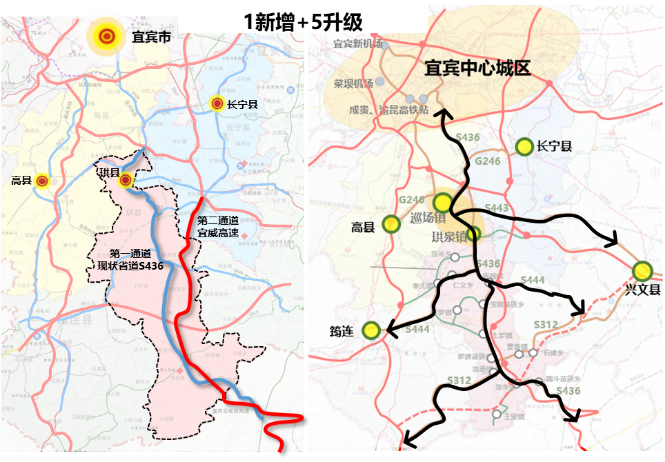

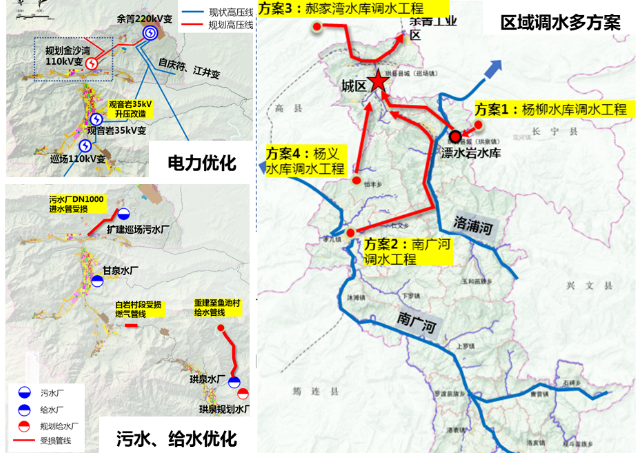

灾后重建的前提是保障全域安全,完善全域生命线系统。三年时间里,援建方在中规院的规划指导下,基本完成了县域道路重点工程和区域调水、排水、供电等重大基础设施的优化,极大地改善了珙县原有闭塞的交通现状和基础设施保障能力。

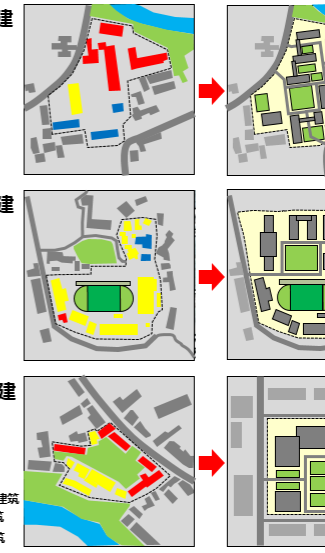

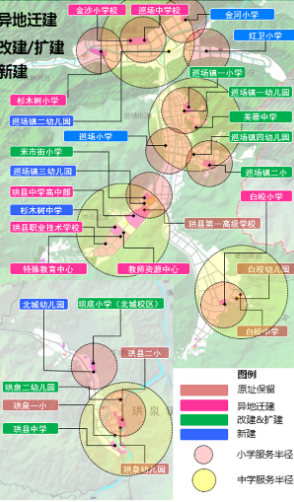

其次,是以空间织补为手段推进县城的灾后恢复和功能提升。其中优先支撑的是灾后民生恢复。针对公共服务设施受损严重,居住建筑损而未倒为主、插花分布的灾损特点,规划提出教育、医疗、文体等大型民生设施的异地迁建、原址重建、原址修复等建设类型和具体项目选址。

大型民生设施的三种建设类型及项目选址规划(以教育、医疗设施为例)

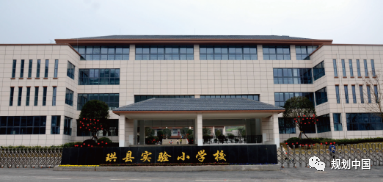

如今再次走访金河新区和中坝组团,洁白的围墙、彩色的操场、美丽而整洁的校园环境映入眼帘,金河组团的巡场中学和珙县实验小学两所学校已完成迁建,中坝教育组团的珙县第一高中等六所学校原址重建,珙县职业技术学校、杉木树中学、巡场二小等五所学校也正在按规划改建扩容。

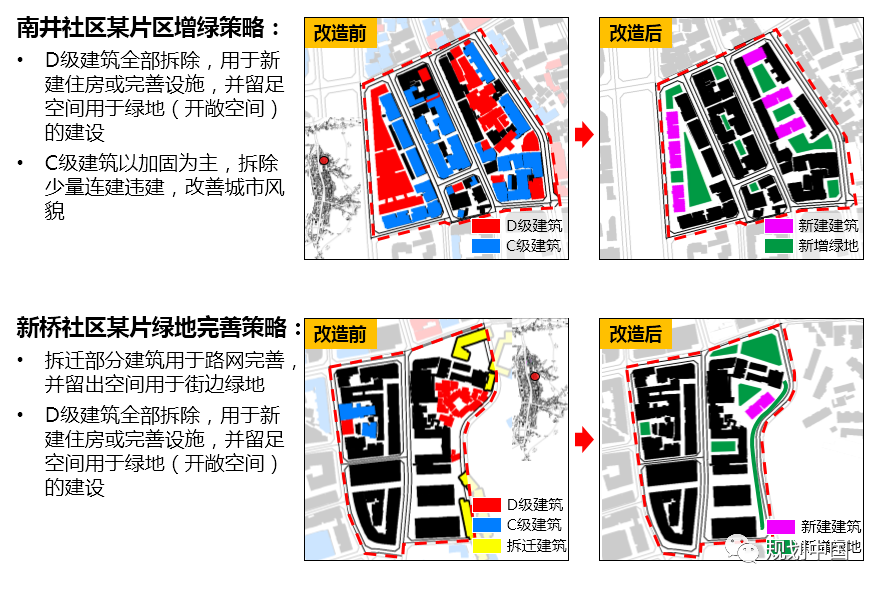

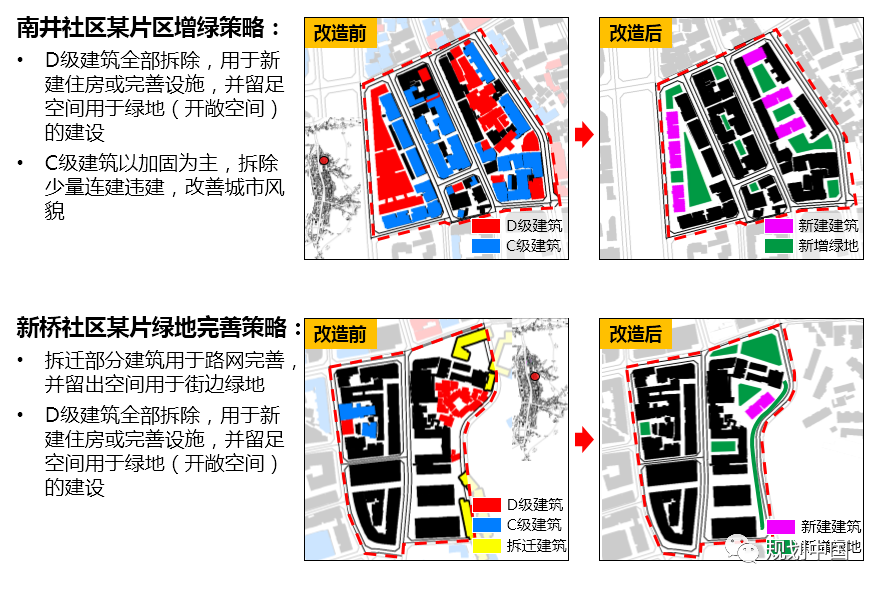

部分安置区按照“存量安置优先、就地安置为主、异地安置兜底”的安置思路和选址,迅速完成深化设计,并建设完成投入使用。同时,结合城市更新提升功能,街道连通、绿地增补等一系列织补型项目也正逐步实施。结合灾损建筑拆除,规划共增补道路18条,有效改善了交通道路系统、绿地系统,使均好性得到了较大提升。

异地安置区建设

社区增绿策略与市政道路改造提升

项目组成员还特别指出,本次规划尤其强调尊重民意的工作原则。集中安置区的选址、鱼池村民宅的选址,都是与本地居民反复多次探讨后确定的。

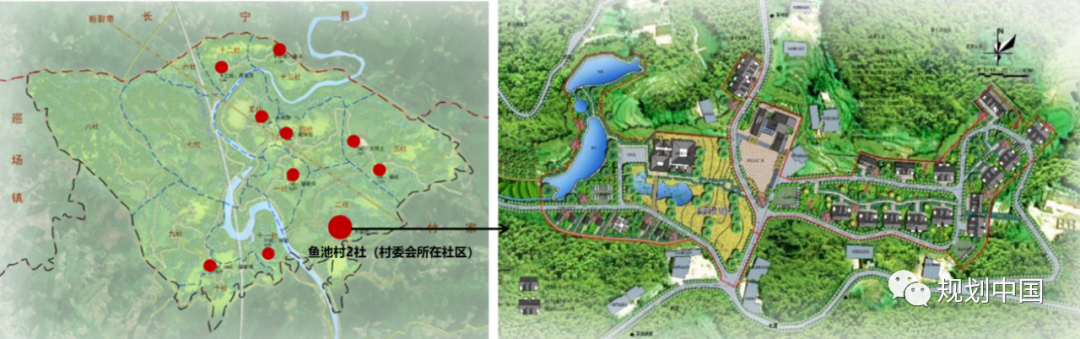

样本:川南民居风貌重构——以鱼池村为样本

推广村庄重建示范经验

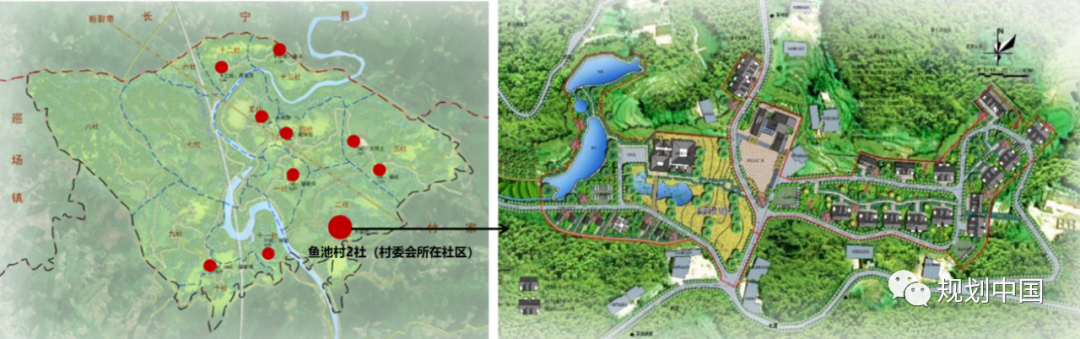

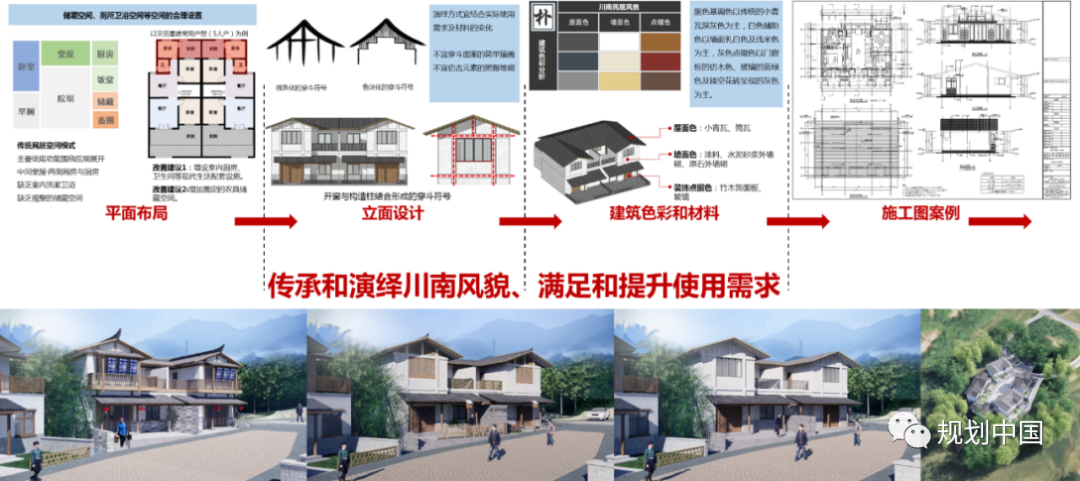

“青瓦出檐长、穿斗粉白墙、宅前敞院坝、四周立檐廊。”——这是中规院(北京)规划设计有限公司建筑所长周勇对川南民居空间语汇的准确提炼,也是此次灾后重建规划村庄设计总体风貌的构想。在灾后重建总体规划的指导下,受灾最为严重的鱼池村成为村庄规划重建的样本。

由于珙县地处云、贵、川三省交界之处,历来为多民族杂居之地,素有“神韵僰都,咽喉重镇”之称。而在自然灾害来临时,这样文明显性、地域文化底蕴深厚,但经济落后、交通不畅的地区往往最容易遭受最大程度的破坏。在限时完成大批量灾后安置房重建的艰巨任务面前,项目团队认为对于民族文化的保护、对地方营建传统的传承是我们要坚守价值观,坚决不能让文明在遭到自然灾害的破坏后,在重建过程中遭到人为的二次破坏。

在村庄重建的过程中,项目团队曾多次前往重建规划试点村鱼池村,与村民代表展开座谈,在座谈中充分感受到受灾村民对于现代新农村生活的渴望与迫切需求,灾后重建工作不应停留在简单的安置层面,更应该借此提升村民的居住环境品质,安置是任务,而安居更是目标。

基于人本性、地域性、经济实用性和可实施性,规划提出灾后建设要与城里一样,满足公共环境和公共服务配套设施、市政设施以及住房户型等高标准建设要求。

除此之外,项目团队希望能充分利用安置点内既有的自然与人文资源特色(包括地形地貌、植被、老建筑等)。早期调研期间,通过走访大量的川南传统民居,总结出川南民居场地布局和建筑风貌的五大原则,即“小聚集、大分散布局形式;青瓦出檐长;穿斗粉白墙;宅前敞院坝;四周立檐廊”,成了项目风貌引导的关键所在。

集中安置点采用小聚集、大分散的布局形式,依山就势尽量将建筑基底长边沿山体等高线分组团布置,利用道路的转折及院坝的错动来协调场地并塑造沿街界面的丰富性,以减少对原始地形地貌的改变,保持土方平衡。同时考虑到农村地区基本民情特点,推荐采用双拼、三拼户型作为基本建筑单元,建筑单元间距应大于2米且保证建筑屋面不搭接、不重叠,适度集中集约土地,避免由于过度集中而激发村民矛盾。

在建筑风貌上,项目组将川南民居特色空间语汇破译为“青瓦出檐长”。建筑采用悬山屋面,屋顶外挑出檐深远,屋面坡度适当加大,多雨气候下能快速排水的同时避免屋脊过高造成空间上的浪费。

项目组摒弃涂脂抹粉式的面子工程做法,运用材料和结构的立面构成将穿斗墙面创新地转译为线条化、色块化两种抽象符号。

农村民居形态是家庭农业生产生活方式的直接映射,因此川南民居多以开敞院坝为空间核心,以做粮食晾晒之用,设计方案中保留了这一特点,在每户门前设置了4米进深的院坝空间,形成了公共到私密的过渡,兼顾了日常使用与未来发展两种模式。

川南气候炎热多雨,能够遮风避雨的檐下灰空间就成了人们休闲交往的重要场所,设计方案在每户入口处增设2米宽的单坡前廊空间,起到雨棚作用的同时促进日常交往行为的产生。

项目团队提出的川南民居风貌总结,深入影响了当地宣传工作,宣传栏随处可见,此次救灾工作不仅完成了任务,也让地方营建传统重回大众视野,这也是让项目团队深感欣慰之处。

从鱼池村灾后重建的效果来看,其在民居风貌、建筑形式、空间形态、产业路径等方面起到了很好的示范作用。至今,全县5778户居民住房重建中已开工5778户、完工3750户,10个个灾后恢复重建聚居点中的7个已完成建设,项目团队编制的《农村住房设计导则》也在其他乡村重建中得到广泛应用,有效指导了38个农村聚居点的规划建设,得到县领导、专家及当地居民的一致肯定。

“抗震救灾任务紧急,导则编制的时间只有短短一个多月,时间紧任务重,而且救灾过程中余震不断。就是在这种情况下,规划任务还是建立了完善的体系,并将救灾刚性任务和城乡未来提升结合在一起”。参与导则编制的项目组同事,回想起当时的情景还是历历在目。

此外,面向城市远期发展,规划还确定了矿产+、旅游+的转型策略,并对全域发展格局、县城布局、空间行动提出了系统方案。规划成果也帮助珙县政府在政策制定、资金申请、项目实施、数字化建设等方面起到了积极的促进作用,有效指导了其他空间类规划编制,如珙县宜长片区城市更新项目等。规划所提出的“一带两心、四轴多点”的县域发展格局、 “一岭、两区、六山”的生态安全格局等也对珙县国土空间规划编制起到了支撑作用。

中国城市规划设计研究院是住房城乡建设部抗震救灾指挥部成员单位,一直扎根于宜宾市的规划和建设陪伴工作。地震发生后,中规院(北京)规划设计公司立即成立灾后重建规划工作组,第一时间奔赴现场,驻场开展规划编制工作。在灾难面前,中规院人以高度的社会责任感和使命担当全力投入相关工作规划师们以爱之名,与灾区群众心手相牵,在抗震救灾的道路上奋力同行。

珙县的灾后重建,是继北川、玉树、芦山地震救灾之后,中规院参与的又一灾后重建工作。灾难面前,中规院人不辱使命,出色地完成了珙县灾后恢复重建规划任务。

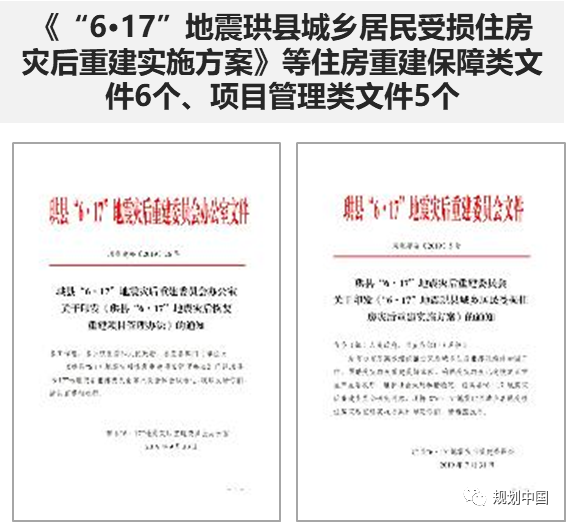

工作期间,工作组充分吸纳并运用中规院在北川、玉树、芦山地震救灾工作中所积累的经验,结合珙县实际,迅速完成了“1+3”规划成果,即《珙县灾后恢复重建规划》以及《珙县灾后恢复重建实施方案》《鱼池村灾后重建规划和详细设计》《农村住房设计导则》,系统且有重点的支撑了珙县居民住房、公共服务设施、基础设施等恢复重建和特色产业、城镇体系、生态环境等方面的发展提升。工作期间,工作组与珙县政府结下深厚友谊,建立了多层次、多领域、多模式、全方位的战略合作关系。

2019年7月16日,中规院专家指导小组赴珙县灾后重建前线

山川可移,精神不倒。抗震救灾是中规院践行社会责任的传统,中规院人在自然灾害面前不屈不挠、砥砺前行,与宜宾市珙县人民携手同行,在充分借鉴汶川、玉树、芦山等地规划工作成功经验的基础上,实现了以“县”为实施主体的灾后恢复重建规划工作探索,为面临政府资金紧张、灾损情况复杂、技术力量薄弱等问题的灾后重建工作路径提供了参考。

未来,双方也将继续以“政企合作、央地融合、优势互补、共同发展”为基本原则,结合珙县发展的相关政策,共同优化整合各种资源,为持续推动珙县经济社会高质量发展作出贡献,在重建振兴的康庄大道上不断取得新的成就。

黄少宏、李利、王佳文、孙彤、全波、李铭、周勇、郑进、牟毫、张志超、方向、夏骥、吕红亮、黄俊、刘雪源、高文龙、李飞、罗赤、陈笑凯、李华宇、谢骞、王玉圳、莫晶晶、黄珂、肖钧航、刘荆、李佳俊、赵大伟、冀美多、吴凡、于良森、徐超、卞玉涛、王祎然、吴晔、周琪皓、唐宇

本文由信息中心高淑敏、马菲在项目组提供的资料上整理、加工而成。感谢项目组成员夏骥、牟毫给予的大力支持!

规划伴行,多专业协同助力四川灾区恢复重建

原文始发于微信公众号(规划中国):“以爱之名 心手相牵”——珙县“6·17”地震灾后重建工作回访

规划问道

规划问道